新中国70年粮食安全财政保障政策变迁与取向观察

2019-09-10赵和楠侯石安

赵和楠 侯石安

内容提要:从负向保护、调整过渡到全面支持,我国逐步形成以价格支持、挂钩直补和一般服务支持政策为主的财政支粮政策框架,有效提升了我国粮食综合生产力、宏观调控力和国际合作水平,粮食安全总体形势稳中向好。结合中长期我国粮食安全的严峻形势及财政支粮的实际困境,有必要采取如下改革举措以完善现行财政支粮政策:逐步推进粮食最低收购价政策向目标价格政策转型;系统优化挂钩直接补贴政策,释放补贴政策效应;强化实施一般服务支持政策,助推粮食生产提质增效;注重完善粮食主产区及新型粮食经营主体的财政支持政策;科学管理财政支粮资金,提高资金使用效率。

关键词:粮食安全;财政保障政策;粮食生产

中图分类号:F326.11 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2019)11-0015-10

粮食安全是支撑经济发展的重要力量,是维系社会稳定的“压舱石”,是治国安邦的头等大事。粮食生产的基础性、弱质性与粮食安全的公共性、外部性,客观上要求政府通过必要的制度安排予以扶持,而作为宏观经济调控和资源配置的有效工具,财政政策成为各国促进粮食生产、保障粮食安全的共同政策选择。就我国而言,党和政府始终高度重视粮食安全问题,综合运用价格、补贴、直接投资等财政措施从粮食生产、流通、消费等领域保障国家粮食安全。经过70年的财政支粮实践,我国以不到世界9%的耕地养活了占世界近20%的人口,为世界粮食安全作出了重大贡献,有力地回答了“谁来养活中国”的问题。然而,资源“红线”、生态“红灯”及粮食供给侧结构性矛盾等问题仍挑战着我国中长期粮食安全。同时,既有财政支粮政策亦暴露出诸如市场扭曲、“黄箱”政策规模临近微量允许上限、政策效应递减等问题,亟待调整完善。

一、新中国70年粮食安全财政保障政策的演进历程

新中国成立以来,我国财政支粮政策整体上服从于国家发展战略,并与国家财政体制改革密切相关,呈现明显的阶段性特征。

(一)1949—1977年:多取少予、负向保护阶段

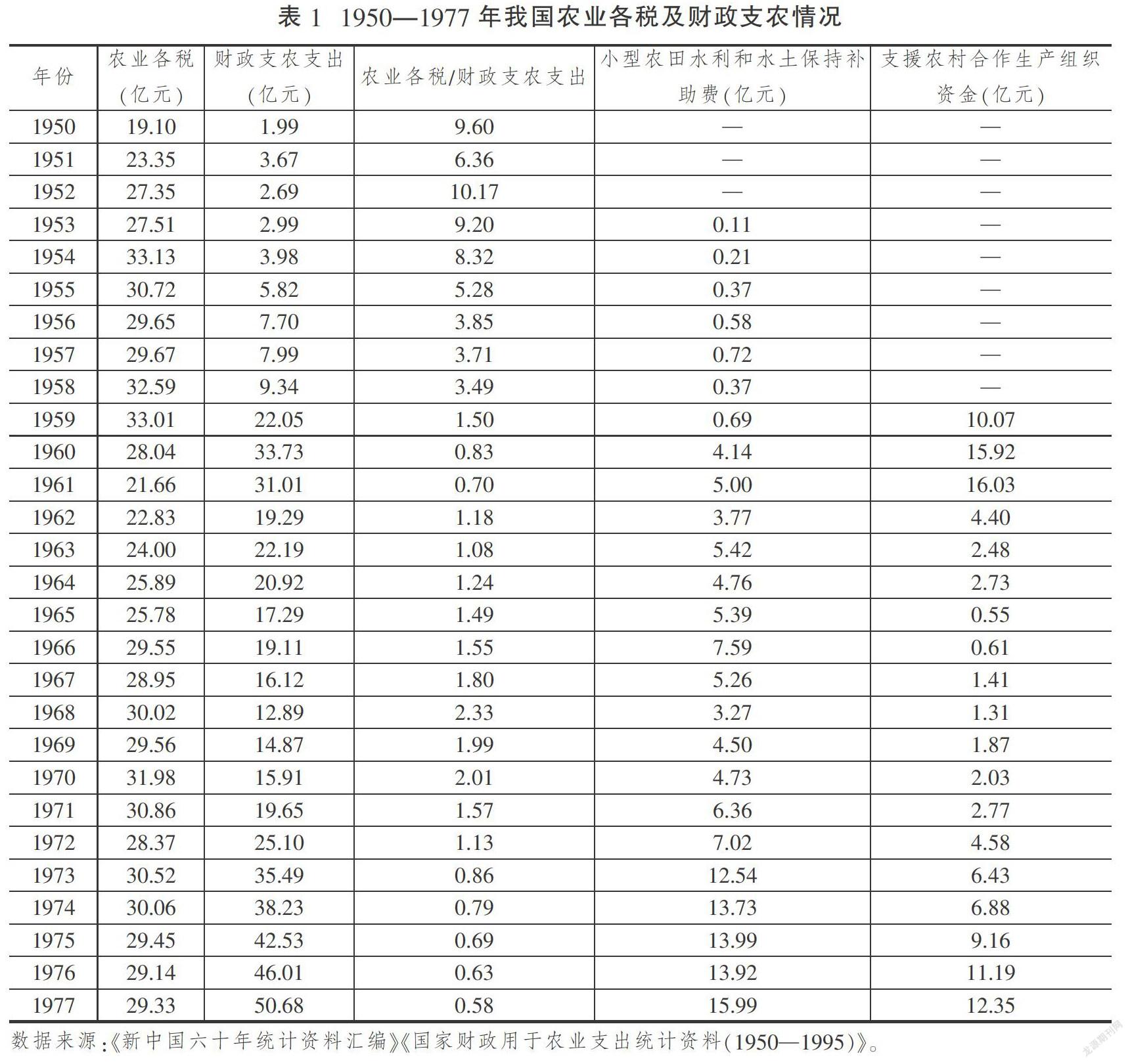

新中国成立初期,各项事业百废待兴,党和政府选择了优先发展重工业的工业化道路。面对国内工业资本积累不足、国外支援资源有限的状况,由农业部门为工业化提供原始积累便成为当时的现实选择。同时,针对新中国成立初期政府财力分散的问题,为确保工业优先战略的实施,国家财政实施高度集中的统收统支体制。在此背景下,财政对农业呈现多取少予、负向保护的阶段性特征。如表1(下页)所示,尽管1950—1972年我国财政支农支出绝对规模呈现波动增长趋势,但农业各税占财政支农支出的比重整体上均大于1,表明这一时期农业部门对财政的贡献大于政府财政对农业的支持力度,即财政对农业呈负向保护状态。

不可否认的是,这一时期国家财政仍给予了粮食产业一定的扶持。首先,1953年中共中央作出《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》,对粮食实施统购统销政策。1958—1965年,国家先后四次提高粮食统购价格[1],并于1960年起对主要产粮区实施加价奖励政策,从而提高了农户从事粮食生产和向国家交售粮食的积极性[2]。针对粮食统购统销过程中出现的购销价倒挂的问题,国家在流通和消费环节上实施购销差价补贴、城市职工价格补贴等。其次,我国自50年代起开始实施国营拖拉机站机耕定额亏损补贴政策,并对农药、化肥实施购销差价补贴,以助力粮食生产。最后,国家财政注重扶持小型农田水利和水土保持项目,促进农村合作生产组织发展。如表1所示,1953—1977年,小型农田水利和水土保持补助费由0.11亿元增至15.99亿元,整体呈现持续增长态势;1959—1977年支援农村合作生产组织资金则总体呈现先递减后增长趋势。尽管国家财政在粮食生产、流通及消费环节均给予了一定的支持,但受国家工业化战略及自身财政实力的影响,这一阶段国家财政对粮食产业整体呈现“多取少予、负向保护”特征。

(二)1978—2003年:调整过渡、有序推进阶段

改革开放后,伴随家庭联产承包责任制的实施,农村生产力得到进一步解放。与此同时,在推进经济体制改革过程中,财政体制改革成为重要突破口,实现了由财政包干体制向分税制财政体制的过渡。在此背景下,国家财政综合运用价格、支农专项资金等多项举措对粮食生产及流通环节予以扶持,我国财政支粮步入“调整过渡、有序推进”阶段。

一是逐步推进粮食统购统销制度向粮食收购保护价制度转变。1978—1993年,我国逐步取消粮食统购统销制度,通过实施合同定购、市场收购等举措,逐步开启粮食购销市场化改革。期间,通过“减购提价”“保量放价”等措施提高粮食收购价格,进而调动了粮农生产积极性。此后,国务院于1993年发布《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》,根据补偿粮农生产成本且有适当利润的原则,综合考虑国家财政承受能力,对主要粮食品种实施收购保护价政策,当粮食市场价格低于保护价格时,按保护价格收购粮食,以保护粮农利益。

二是建立专项粮食储备制度和粮食风险基金制度。为解决主产区粮农卖粮难问题,稳定粮食市场供应及粮食价格,国务院于1990年出台了《国务院关于建立国家专项粮食储备制度的决定》,被纳入专项储备计划的粮食统购价与结算价之间的差价贷款,由中央财政予以贴息。为支持粮食收储工作顺利实施,国家于1993年统筹使用调减下来的粮食加价、补贴款建立粮食风险基金,在粮食市场价低于保护价时,按保护价格收购粮食,在粮食市价上涨过多时,按较低价格出售,二者差价由风险基金补偿。同时,粮食风险基金专项用于中央、省级粮油储备利息、费用补贴及粮食仓储设施建设。

三是设立财政支农专项资金,实施財政贴息支农政策。自1986年起,国家先后设立诸如发展粮食生产专项资金、丰收计划专项资金、优质农产品专项资金等多项专项资金,并对地方配套予以引导、约束,以改善粮食生产条件。同时,为进一步改善农业生产条件,增加粮食等主要农产品产量,国家建立农业发展基金(后更名为“农业综合开发资金”),通过大规模的农业综合开发以提升粮食等主要农产品综合生产能力。此外,国家通过实施财政贴息政策,引导金融信贷资金用于支援粮食生产、水利喷灌、救灾备荒种子等项目,进一步加大对农业的扶持[3]。

四是财政支农比重先降后升,逐步加大农业基本建设投入。数据显示,“五五”时期(1976—1980年)至“六五”时期(1981—1985年),我国财政支农支出占比由13.13%降至8.8%,“六五”时期(1981—1985年)至“九五”时期(1996—2000年),该项支出比重则由8.8%持续升至22.58%。就农业基本建设支出而言,1979年财政用于农业基建支出总额达62.41亿元,1980年、1981年该项指标分别降至48.59亿元、24.15亿元,此后直至1989年该项支出均持续低于1979年支出水平。分税制改革后,1994年国家财政用于农业基本建设的支出资金首次突破100亿元,由107亿元迅速增长至2003年的527.36亿元,通过发行长期建设国债等方式支持农村“六小工程”建设,改善农村生产生活条件,增强农业发展后劲① 。

值得注意的是,家庭联产承包责任制实施后,农民成为直接缴纳税费的责任主体,而1983—1985年“社改乡”后,基层政府在财力存在缺口的情况下以各种名义向农民收取费用,农民承担“四税”“三提五统”等税费负担。数据显示,1990—2000年农民所承担税费负担由469亿元增至1359亿元,人均税费负担则由55.8元增至168.4元[3],加之各种乱集资、乱收费、乱摊派等“三乱”问题的存在,农民的种粮积极性下降。基于此,中央政府于2000年起推行农村税费改革,实行“三取消、两调整、一改革”政策,并设立农村税费改革转移支付资金,以保障税费改革平稳推进,逐步减轻农民税费负担。纵观该时期财政支粮政策演进及农業税费情况,可以发现,1978—2003年我国粮食安全财政保障政策整体呈现“调整、转变、推进”的特征。

(三)2004年至今:全面支持、改革完善阶段

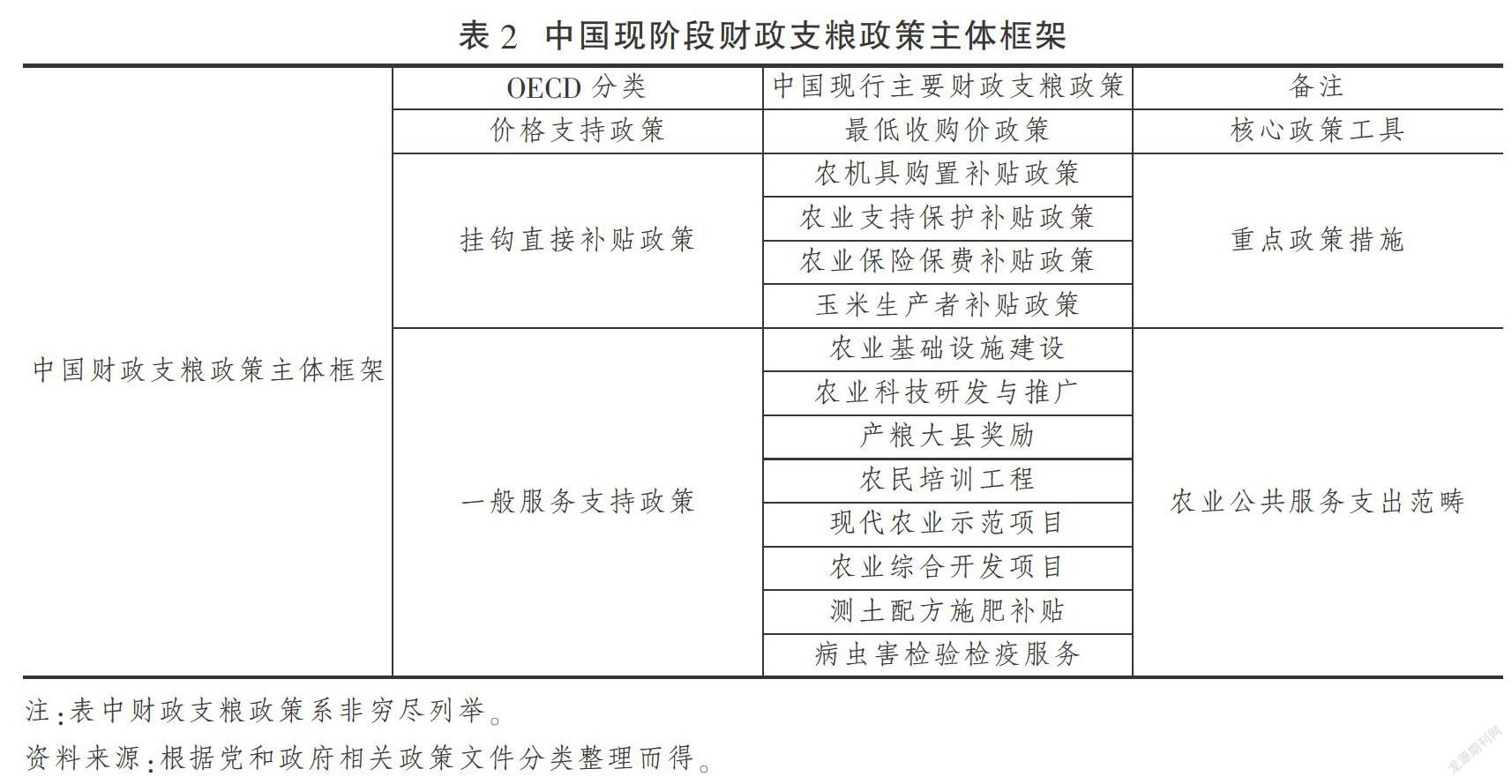

21世纪初,中央确立了工业反哺农业、城市支持农村和“多予、少取、放活”的基本方针,而分税制改革后,中央与地方政府财政实力亦不断增强,具备了对农业全面支持的必要财力。基于此,自2004年起,中央连续出台16个事关“三农”问题的中央“一号文件”,与《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》共同构成新时期粮食发展支持政策的制度框架,综合运用价格、补贴、一般服务支持、税收减免等政策工具强力保障国家粮食安全。同时,针对财政支粮过程中存在的问题及粮食安全阶段性矛盾,对部分财政保障政策予以改革完善,最终形成了如表2所示的财政支粮政策主体框架。

第一,实施以粮食最低收购价政策、临时收储政策为代表的价格支持政策。2004年我国全面放开粮食购销市场,为保障粮食充足供应并维护粮农收益,国家对水稻、小麦实施粮食最低收购价政策,并根据市场粮价情况先后于2005年、2006年启动执行。政策实施十余年来,针对该项政策所引致的诸如市场扭曲、国内外粮价倒挂、库存持续增长、财政负担加重等问题,国家通过平稳或逐步下调粮食最低收购价,以释放改革信号。此外,为保护粮农发展粮油生产积极性、维护粮油市场稳定,我国于2008年在东北地区启动临时收储政策,该项政策实施初期主要针对玉米、稻谷、大豆、油菜籽等作物,2014年国家取消大豆临时收储政策,启动目标价格政策改革试点,2016年取消玉米临时收储制度,建立玉米生产者补贴制度。

第二,实施并改革系列挂钩直接补贴政策。21世纪初我国先后实施良种补贴、粮食直补、农机具购置补贴、农资综合补贴(农业“四补贴”)政策,以有效提升粮农生产积极性。伴随部分补贴政策效益的递减、“藏粮于地”战略的提出以及新型粮食经营主体的涌现,我国于2016年开始实施农业“三补贴”改革,将良种补贴、粮食直补、农资综合补贴合并为“农业支持保护补贴”,用于耕地地力保护和支持粮食适度规模经营。同时,为减少粮食生产过程中的自然风险损失,提高农业抗风险能力和灾后恢复生产能力,我国于2007年在吉林、内蒙古等6省区开展农业保险保费补贴试点,补贴品种包括小麦、水稻、玉米、大豆等,对于中央规定的补贴险种,保费由中央、地方财政部门和农户共同承担,随后逐步在全国推广实施。此外,2016年取消玉米临时收储制度后,我国在东北地区和内蒙古建立玉米生产者补贴制度,实施“市场化收购+补贴”政策,以解决玉米的阶段性过剩问题,调整农业种植结构,推进农业供给侧结构性改革。

第三,逐步加大对粮食生产的一般公共服务支持。为充分调动地方政府重农抓粮的积极性,我国于2005年实施产粮大县奖励政策,并逐步完善奖励机制,加大奖励力度;为夯实粮食生产物质基础,2005年中央财政设立小型农田水利建设补助专项资金,2009年实施小型农田水利重点县建设,2015年累计落实250亿元以支持29项重大水利工程建设,落实317.86亿元用于农田水利设施建设补助,2016年安排219.62亿元用于支持包括高效节水灌溉在内的农田水利建设①;为提升粮食综合生产能力,我国于2009年在农业综合开发项目中实施“高标准农田建设示范工程”,由中央与地方财政共同承担,突出以农田基础设施建设为投入重点;为发挥科技之于粮食生产的促进作用,中央财政逐步加大对农业科技的扶持力度,2005年开始实施测土配方施肥补助项目,2009年启动实施“基层农技推广体系改革与建设示范县项目”,2012年启动实施农业技术推广服务特岗计划试点。此外,诸如高效节水灌溉、农村实用人才带头人素质提升计划、现代农业人才支持计划、农业灾害救助、农业病虫害防控、耕地保护与质量提升、农业生态环境保护体系建设等项目同样得到财政的大力扶持。

第四,取消农业税,减轻农民负担。2004年中央“一号文件”提出“逐步降低农业税税率,同时取消除烟叶外的农业特产税”,2005年底中国28个省(区、市)及河北、山东、云南三省的210个县(市)全部免征了农业税,2006年《农业税条例》正式废止,标志着中国全面取消农业税,从而切实减轻了农民负担,增强了农民从事粮食生产的积极性。

二、新中国70年粮食安全财政保障政策的整体成效

经过70年的演进完善,我国已形成以价格支持、挂钩直补和一般服务支持政策为主的粮食安全财政保障政策框架。在70年的财政支粮实践中,相关政策从价格支持、要素投入、粮食储备、风险减损、地力维护、绿色生产、公共产品和服务供给等方面相互配合、形成合力,总体上产生了良好的政策效果。

(一)粮食安全总体形势稳中向好

人均粮食占有量和粮食自给率是评判一国粮食安全程度的重要指标,总体上看,我国粮食安全形势稳中向好。就人均粮食占有量而言,2004—2018年我国人均粮食占有量由361.13公斤/人升至471.61公斤/人,人均谷物占有量则由316.59公斤/人增至437.41公斤/人,且自2010年、2013年起我国粮食、谷物人均占有量均持续突破400公斤/人,超过世界人均占有量水平和联合国粮食及农业组织确定的粮食安全平均线水平②。粮食自给率是指当年粮食产量占当年粮食消费量的比重,用以衡量一国粮食自给程度或粮食安全水平。一般认为,当该指标数值在100%及以上则表示该国粮食可以实现完全自给,位于95%~100%则表示该国粮食基本自给。研究显示,当前我国谷物自给率超过98%,口粮自给率超过100%,且均在波动中缓慢上升,我国“谷物基本自给,口粮绝对安全”的战略底线目标已基本达到[4]。

(二)粮食综合生产能力显著提升

粮食综合生产能力显著提升是新中国70年财政支粮政策效果的又一重要表征。在农业科技进步方面,2017年我国农业科技进步贡献率达到57.5%,科技进步已超过传统要素投入成为农业发展的重要引擎;在农业机械化水平方面,2018年末我国农作物耕种收综合机械化率超过67%,而主要粮食作物耕种收综合机械化率则超过80%,极大提升了我國粮食生产效率;在农田灌溉方面,我国农田有效灌溉面积由1949年的0.16亿公顷增至2018年的0.678亿公顷,有效灌溉面积位居世界第一;在粮食生产经营方面,以种粮大户、家庭农场、合作社及涉粮龙头企业为代表的新型粮食生产经营主体快速涌现,粮食适度规模经营稳步发展。根据原农业部公布的数据,截至2016年6月,全国承包耕地流转面积达0.31亿公顷,超过承包耕地总面积的1/3,经营耕地面积超过3.3公顷的规模经营户超过350万户,累计经营耕地面积超过0.23亿公顷①。总之,通过财政激励使得粮食生产多重要素得以组合优化,显著提升了我国粮食现实产量和潜在增产潜力。

(三)粮食宏观调控能力有效增强

伴随各项财政支粮政策的深入实施,我国粮食宏观调控能力亦得到有效增强。一是运用价格、补贴、一般服务支持等财政支粮政策有效增强粮食生产调控能力,引导粮农从事粮食生产、优化粮食种植结构、提升生产经营效率,助力粮食供给侧结构性改革。二是粮食政策性购销和储备粮吞吐调节机制不断完善。通过发挥最低收购价政策托市效应,稳定市场粮食收购价格,保障粮农收益,合理引导预期。同时,通过扶持粮食仓储及物流设施建设,充实粮食库存储备,有利于发挥其“调节器”“蓄水池”功能,进而有效调节粮食供求,稳定粮食市场。三是粮食市场监管日益强化。伴随多元市场主体的入市,财政通过保障必要的经费投入,不断强化我国粮食市场监管力量,继而逐步加大粮食市场监管力度,创新粮食市场监管方式。

(四)粮食国际合作水平不断深化

受益于我国财政政策激励、粮食自给能力增强及粮食科技水平提升,近年来我国粮食国际化合作水平亦不断深化。第一,我国逐步由粮食受援国转变为援助国,成为维护世界粮食安全的重要力量。根据《中国的对外援助(2014)》白皮书公布的数据,2011—2012年我国政府先后多次向部分非洲之角国家、非洲萨赫勒地区国家提供价值5.1亿元人民币的粮食援助,以帮助非洲国家应对粮食危机。第二,通过援建农业技术示范中心、开展技术咨询与合作、培训当地农技人员等方式,带动部分发展中国家提高粮食生产能力。数据显示,2010—2012年我国对外援建49个农业项目,派遣1000余名农技专家,并提供大量良种、化肥、农业机械等农用物资②。再如,2018年我国杂交水稻在尼泊尔推广种植300公顷以上,增产幅度达40%~100%,并举办现场观摩、示范培训活动③。第三,运用财政补贴、税收优惠等举措支持我国粮食企业“走出去”,进而拓展我国粮食产业发展空间。

三、新中国70年粮食安全财政保障的基本经验

70年来,各项财政支粮政策为促进我国粮食生产、保障国家粮食安全作出了重大贡献。系统总结新中国70年粮食安全财政保障的基本经验,可为未来我国粮食安全财政保障政策的优化提供参考借鉴。

(一)保持对主粮的价格支持,逐步减小对市场机制的扭曲作用

价格支持政策对于保障粮农种粮收益、提高粮农种粮积极性、促进粮食生产发挥着重要作用。多次提高粮食统购价格,对主产区粮食实施加价奖励政策、粮食收购保护价政策、粮食最低收购价政策,充分表明我国不同时期均注重采用不同的价格支持政策保障主要粮食作物供给。进一步分析发现,从早期的粮食统购价政策、粮食收购保护价政策到现今的粮食最低收购价政策,价格支持政策对市场机制的扭曲作用在逐步减小。相较而言,粮食最低收购价政策是在我国全面放开粮食市场、粮价和粮食市场化改革的背景下实施的价格政策,仅针对小麦、水稻关键粮食作物,在市场收购价格低于最低收购价格时在部分粮食主要产区和规定的时间内实施,当粮食市场价格回升至最低收购价之上时,则立即停止托市收购。而粮食统购价政策和保护价政策是在国家并未放开粮食市场大环境下实施的,所针对的粮食品种、实施范围和时间等都更加广泛,政策性更加明显[5]。当然,从横向财政支粮政策比较来看,粮食最低收购价政策仍会扭曲市场调节机制。

(二)补贴重点由流通领域转向生产领域,以提高补贴效率

纵观我国财政支粮政策的演进历程,可以发现,1949—2003年我国财政补贴的重点集中于粮食流通领域,国有粮食购销、收储企业获得大量财政补贴,用以弥补流通环节中国有粮食经营企业的费用和损失,形成众多显性和隐性财政负担,政府财政压力日益增大,但补贴效率低且粮农获利较少,国家粮食补贴资金大量沉淀于粮食流通环节。数据显示,我国财政价格补贴效率仅为14%,即国家补贴10元,粮农仅获得1.4元[6]。21世纪初,以农业“四补贴”为代表的直接补贴政策的实施标志着我国粮食补贴重点逐步由流通领域转向生产领域,通过缩短补贴环节,有效防止中间利益流失,使粮农获得直接补贴,变“暗补”为“明补”,提升了农民粮食生产积极性,并提高了补贴效率。

(三)注重农田基本建设与农业科技投入,助推粮食稳产增产

农田是粮食生产的物质基础,有效的农田基本建设有助于实现粮食生产的增产降本。在不同时期,我国均注重对农田建设的财政扶持,如实施小型农田水利和水土保持补助项目、农业基建投资项目、高标准农田建设项目等,其中多以农田水利基础设施建设为项目实施重点。通过上述举措,可以实现如下目的:一是优化粮食生产环境,夯实粮食生产的物质基础,促进粮食生产规模的扩张;二是直接改进粮食生产方式,促进生产要素使用效率的提升,提高粮食生产效率和单位面积产出;三是显著增强抵御自然灾害的能力,促进粮食稳产增产。此外,我国逐步重视对农业科技的投入,通过一系列财政支持举措努力提升粮食生产过程中的科技化水平,形成诸如杂交水稻技术、测土配方施肥技术、高效节水灌溉技术等技术成果,通过推广运用一方面可促进资源要素利用效率的提升,扩大粮食产量,另一方面又可通过影响各要素间的边际技术替代率,突破稀缺要素资源约束,继而改变原有要素组合配置实现粮食增产,并最终保障粮食生产的可持续发展。

(四)给予主要产区及新型粮食经营主体财政激励,发挥主体保障作用

粮食主要产区承担着更多的粮食安全责任。为调动地方政府重农抓粮的积极性,完善粮食主产区、主产县利益补偿机制,我国始终注重通过必要的财政激励手段保障粮食主产区、主产县利益,以弥补主产区因大力发展粮食产业所引致的机会成本。除粮食主产区外,历史上我国曾以支援农村合作生产组织资金的形式扶持农村合作生产组织发展。此外,伴随农民外出务工以及土地流转进程的加速,在推进我国农业现代化和保障国家粮食安全的进程中,以种粮大户、家庭农场、合作社、涉糧龙头企业为代表的新型粮食经营主体被寄予厚望,国家通过农业支持保护补贴、农机购置补贴以及其他财政支农项目等鼓励规模经营,充分发挥新型粮食经营主体的主体保障作用。

(五)强调多元财政举措的协同配合,释放政策组合效应

保障国家粮食安全是一项系统性工程,我国在财政支粮制度设计与政策实践中尤其强调多元财政举措的动态调整与协同配合,以释放政策组合效应。在财政支粮政策类型方面,涵盖价格支持政策、挂钩直接补贴政策、一般服务支持政策、税收减免政策、财政资金监督管理政策等,各财政支持政策通过不同的传导机制释放政策效应,保障国家粮食安全。在财政支粮作用领域方面,涉及粮食生产、流通及消费环节,以构筑粮食产业稳定发展“安全网”。在财政支粮主体选择方面,坚持普惠扶持与重点扶持相结合,既保障小农群体的种粮利益,又重视对种粮大户等新型粮食经营主体的重点激励,进而提升财政支粮资金的公平和效率。

四、新时代粮食安全财政保障政策的完善策略

我国人口众多,耕地等自然资源相对有限,资源“红线”问题不容忽视,同时,受自然灾害频发、粮食生产经营方式不科学等因素的影响,生态问题日益凸显,加之供给侧粮食结构性矛盾等因素的制约,粮食安全中长期仍面临着严峻挑战。而在众多财政支粮政策中,对贸易和生产有扭曲作用的“黄箱”政策规模已临近WTO规定的8.5%的微量允许“黄线”,并对我国粮食价格支持政策构成实质性约束[7-8]。此外,部分补贴政策设计不合理,补贴效应难以有效释放,且经济新常态下我国财政收入增速正逐渐放缓,支出压力增大。面对粮食安全的严峻形势和财政支粮的实际困境,结合新中国70年粮食安全财政保障政策的基本经验,建议采取五方面的措施以改革完善现行财政支粮政策。

(一)逐步推进粮食最低收购价政策向目标价格政策转型

一方面,出于对口粮极端重要性、粮食最低收购价政策“保收入、促增收”作用显著、政策实施周期长、粮农依赖性强、维护粮食市场稳定等因素的考量,我国短期内仍应继续坚持并调整小麦、水稻最低收购价政策。应结合粮食储备量、成本价格、社会平均利润及国际粮价等因素合理调整最低收购价水平,且近两年应保持平稳或分品种略有下调,以稳定粮食市场,释放改革信号。另一方面,长期应推进粮食最低收购价政策向目标价格政策转型,实现“价补分离”。为实现政策的平稳过渡,应通过两个阶段予以推进:第一阶段,推进粮食最低收购价政策向“托底收购、价补分离”转变。现行最低收购价格内含“保成本”和“保收入”两大部分,在保持政策架构基本稳定的前提下,根据“价补分离”原则,可尝试将原粮食最低收购价中“保收入”部分分离,将最新的粮食最低收购价格调整至保生产成本水平,仅弥补粮农的种粮成本,并为粮农卖粮提供“托底收购”。“保收入”部分可转化为补贴的形式以粮食实际种植面积为依据直接发放给粮食实际种植者,亦可并入现行“耕地地力保护补贴”。第二阶段,推进“托底收购、价补分离”模式向目标价格政策转型。“托底收购、价补分离”模式下最低收购价仍会干预粮食市场价格,相较而言,目标价格政策是在市场形成粮食价格的基础上,通过设立目标价格,并与市场价格相比较,当市场价格低于目标价格时,则政府依据差价及粮食种植面积、产量或交售量等因素对粮农予以差价补贴,当市场价格高于目标价格时,则不对粮农予以补贴[9]。

(二)系统优化挂钩直接补贴政策,释放补贴政策效应

就农机具购置补贴而言,对支持农业绿色发展的农机设备,诸如高效施肥、高效植保、节水灌溉、残膜回收、畜禽粪污资源化利用等农机具,应纳入补贴目录,对自有财力较强的省份可实行敞开补贴。同时,对市场已饱和、市场价格已下降的农机具应降低补贴额度,以支持关键生产环节的敞开补贴项目和紧俏补贴机具项目。

就农业支持保护补贴而言,可采取如下措施:一是用于耕地地力保护的农业支持保护补贴应适当扩大补贴范围,不应仅限于粮食,而应变“粮补”为“地补”,以确权耕地面积或二轮承包耕地面积为补贴依据,在此基础上,建立健全可操作性强的耕地地力保护指标体系、考核标准及行为指南,将补贴的获取与耕地地力保护、农业生态环境保护相挂钩,经乡镇农业部门统一组织认定通过后方可发放。由此,亦可变“黄箱”为“绿箱”政策,符合WTO《农业协定》有关规定,有效引导粮农落实“藏粮于地”战略,增强粮食生产能力。二是用于支持粮食适度规模经营的农业支持保护补贴应采取财政贷款贴息、重大技术推广与服务补助等非现金直补的方式予以补贴,以确保财政补贴资金用于粮食生产经营,避免现金直补可能引致的补贴资金“漏损”。

就农业保险保费补贴而言,可采取如下措施:一是中央财政应针对各省份历年粮食产量、农业人口、农村家庭人均纯收入及人均财政收入因素等对不同区域各省份制定差异化补贴比例,且中央及省级财政应继续提高对主产区、主产县主粮的农业保险保费补贴标准和补贴比例,降低粮食主产县及粮农支出负担。二是注重对承保机构的补贴扶持,以财政注资保费、税收优惠等多种形式引导承保机构扩大保险范围、降低理赔门槛、加大理赔额度、创新保险方式、简化理赔流程,减轻粮农遭遇的自然风险损失。三是探索实施针对粮食市场风险的保险补贴,如粮食价格风险补贴、粮食生产者收入风險补贴等[10]。

(三)强化实施一般服务支持政策,助推粮食生产提质增效

粮食生产面临较大的自然风险,应注重对农业气象、农田水利、农业科技的财政支持。第一,加强气象部门与农业部门就农业气象灾害的信息共享和联合预警工作,尤其是针对粮食生产功能区及种粮大户,应由财政出资建立灾害预警直报平台,构建农业气象灾害预警防范体系。第二,强化农田水利设施(包括灌溉和排涝等)的建设、管养工作,尤其是北方小麦、玉米种植地区应扩大耕地灌溉面积,降低粮农生产成本,提高粮食生产过程中的防灾害、抗风险能力。在资金供应上,中央财政应承担主体资金供给并减少地方配套。第三,加大对良种研发应用、农业病虫害防治、气象灾害防治、节水灌溉、科学施肥、农业科技人才培养等的财政支持力度,促进粮食科技技术的研发、推广及应用,助推“藏粮于技”战略的实施。

此外,还应通过系列财政举措助推粮食生产的绿色清洁及科学化。具体而言,除耕地地力保护补贴要求的从事有益于地力提升、环境保护的挂钩条款外,还应做好如下方面的工作:一是继续扩大测土配方施肥技术的覆盖面,尤其是针对黄淮海地区、长江流域及东南沿海小麦、水稻生产功能区,应深入实施测土配方施肥补贴政策,加大补贴力度,创新实施方式,依托粮食新型生产经营主体,集中连片整体推进,以促进化肥减量增效,提高化肥使用效率。二是通过财政直接投资等形式促进生物农药及有机肥的研发、推广、应用,以减少化学农药、肥料对耕地质量、粮食质量、自然环境、人体健康的危害。三是增强财政对中低产田及受污染耕地的恢复治理力度,以净化粮食生产环境,扩大可用、高质耕地面积。四是加大财政对粮食生产环节土壤化肥农药残留、重金属残留、粮食重金属含量及其他品质要素检验技术的投入力度,以避免问题口粮流入粮食市场[9]。

(四)注重完善粮食主产区及新型粮食经营主体的财政支持政策

粮食主产区及新型粮食经营主体承担着我国粮食安全的重要保障责任,财政应注重对产粮重点地区和主体的支持。具体而言,要从如下方面着手:第一,统筹中央补贴资金及地方财政配套支出的有限资金,按上年粮食产量均分当年的全国补贴资金总量,继而根据上年各省(区、市)实际产量进行分配。这样,不仅可解决地区配套补贴差异过大、资金使用效率不高的问题,而且可以实现粮食生产责任与成本的统一,提升粮食主产省份农户从事粮食生产的积极性[11]。第二,完善产粮大县奖励政策,在产粮大县的评定中除考虑粮食产量外,还应尝试纳入粮食质量、耕地质量以及对农业环境的污染程度等因素,确保产粮大县具备可持续生产能力。此外,继续提升中央财政对产粮大县的奖励力度,确保奖励后地方财政实力不低于所在省份平均水平,以促使产粮大县粮食安全责任与补贴资金相统一。同时,对于超级产粮大县的奖励资金,建议从中提取一定比例作为一般性转移支付资金,由县级人民政府统筹使用,进一步提升产粮大县的生产积极性。第三,探索将支持粮食适度规模经营的农业支持保护补贴资金增量以实际粮食种植面积为依据按“以奖代补”的形式支持新型粮食经营主体,可根据粮食供给侧结构性改革需要,如引导粮农种植优质麦、优质稻等,对具体补贴的粮食品种、品质等作出相应规定。同时,对规模经营的新型粮食经营主体的补贴应设置补贴上限,以防止种粮主体出现“短视行为”,盲目扩张种粮耕地面积而出现规模不经济现象。此外,以项目申报方式支持符合标准的新型粮食生产经营主体自建粮食晾晒、仓储场地,并注重粮食远程运输除湿防霉技术研发应用和高标准粮仓的建设、维修工作。

(五)科学管理财政支粮资金,提高资金使用效率

针对当前财政支粮资金多头管理、交叉重复、分散使用的问题,应通过如下路径予以破解:第一,推动源头整合,从中央层面在预算编制环节归并并设置财政支粮资金大专项,改变原有各专项资金交叉重复的散乱格局,建立财政支粮资金统筹平台,实现涉粮资金单一口径拨款,避免“寻租”与腐败现象。第二,划分中央与地方以及地方各部门之间的职责边界。以“大专项+任务清单”管理模式,赋予地方必要的涉粮资金统筹权,根据中央与地方任务清单划定逐步理清各自职责边界。同时,逐步理顺政府各部门间的职责划分,解决各级政府部门间对涉粮资金管理职责权限和范围划分不清、管理职能交叉重叠等问题。第三,加强对财政涉粮资金的监管。财政、审计等部门应通过日常监管和专项检查等方式监督涉粮资金使用信息,逐步建立以结果为导向的财政支粮资金分配激励机制,切实提升财政资金使用效率。

参考文献

[1]亢霞.新中国成立60年来我国粮食价格政策演变[J].中国粮食经济,2010(4):13-16.

[2]唐正芒等.新中国粮食工作六十年[M].湘潭:湘潭大学出版社,2009:9.

[3]谢旭人.中国财政改革三十年[M].北京:中国财政经济出版社,2008:12.

[4]杨明智,裴源生,李旭东.中国粮食自给率研究——粮食、谷物和口粮自给率分析[J].自然资源学报,2019(4):881-889.

[5]周学忠.浅谈粮食最低收购价与保护价的区别[J].粮食问题研究,2005(1):15-16.

[6]何忠伟.中国粮食补贴政策的演进与绩效分析[J].科技导报,2006(4):71-75.

[7]陈锡文.中国农业发展形势及面临的挑战[J].农村经济,2015(1):3-7.

[8]朱满德,程国强.中国农业的黄箱政策支持水平评估:源于WTO规则一致性[J].改革,2015(5):58-66.

[9] 赵和楠.论美日农业补贴政策及对我国的启示——基于粮食安全视角[J].财政监督,2019(11):68-73.

[10]趙和楠.财政扶持新型粮食经营主体发展的问题及建议[J].中国财政,2019(9):57-60.

[11]杜辉,张美文,陈池波.中国新农业补贴制度的困惑与出路:六年实践的理性反思[J].中国软科学,2010(7):1-7.

Abstract: From negative protection and adjustment phase to comprehensive support, China has gradually formed a fiscal security policy framework of grain safety, mainly including price support, linked direct subsidy and general service support policy, which has effectively increased China’s comprehensive grain productivity, macro-control ability of grain and the level of international cooperation in grain. The overall situation of grain safety is stable with good momentum. Considering the serious situation of China’s grain safety in the medium and long term and the actual predicament of fiscal security policies of China’s grain safety, it’s necessary to take the following reform measures to improve the current fiscal support policy: transform the minimum grain purchase price policy into target price policy gradually; optimize linked direct subsidy policy to release the effects of the subsidy policy systematically; strengthen the implementation of key general service support policies to improve the quality and efficiency of grain production; pay attention to improving fiscal support policies of major grain-producing areas and new types of grain business entities; manage the fiscal funds scientifically and improve the efficiency of the use of funds.

Key words: grain safety; fiscal security policy; grain production