基于给药途径的中药外治机制分析

2019-09-10魏珍珍方晓艳白明苗明三

魏珍珍 方晓艳 白明 苗明三

〔摘要〕 中药外治法与内治法一样,均是以中医的整体观念和辨证论治思想为指导,运用各种不同的方法将药物施于皮肤、孔窍、穴位等部位,达到治病目的。近年来中药外治法普遍用于临床,在局部疗效上与中药内治法相比优势显著,查询《中国药典》收录用于外治的中药材及成方制剂和中国知网近五年中药外治在临床治疗疾病上的研究,笔者从给药途径及其外治机理进行分析,进一步明确不同给药途径在中药外治疗法中的作用机制,以期提高临床疗效。

〔关键词〕 中药外治;给药途径;作用机制

〔中图分类号〕R26 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2019.09.024

Mechanism Analysis on External Treatment of Chinese Materia Medica Based on

Administration Routes

WEI Zhenzhen, FANG Xiaoyan, BAI Ming, MIAO Mingsan*

(Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou, Henan 450008, China)

〔Abstract〕 External treatment of Chinese materia medica is the same as internal treatment, which is guided by the holistic concept and the theory of syndrome differentiation and treatment of traditional Chinese medicine, and applies various methods to apply medicines to skin, orifices, acupoints and other parts to achieve the purpose of treatment. In recent years, the external treatment of Chinese materia medica has been widely used in clinical practice, which has a significant advantage in local curative effect, compared to the internal treatment of Chinese materia medica. Chinese crude drug and preparations for external treatment included in the Chinese Pharmacopoeia and clinical study on the external treatment of Chinese materia medica in treatment of disease on CNKI in resent 5 years were searched, and they were analyzed by the author from administration routes and mechanism of external treatment, to further define the mechanism of action of different administration routes in the external treatment of Chinese materia medica, hoping to improve the clinical curative effect.

〔Keywords〕 external treatment of Chinese materia medica; administration route; mechanism of action

中醫的特点是辨证论治,重视整体观念,强调人与自然、气血与脏腑、体表与体内相呼应,在疗法上应整体、综合治疗。中药外治是中医学的重要组成部分,中药用于外治疾病已有数千年的历史。早在《黄帝内经》中就记载“桂心渍酒,以熨寒痹”,用白酒和桂心涂治“风中血脉”,后世誉之为膏药之始。《金匮要略》用炮附子为散加盐摩涂痛处治疗头风。《太平圣惠方》中有二节,举方20余首,专讲痹证外治方药。清人吴师机擅长使用膏药等外治法治疗内外疾病,认为内服药有“殊途同归”之妙,并强调外治法也应辨证施治,“外治之理即内治之理,外治之药即内治之药”。其著作《理渝骈文》是历史上外治疗法的专著,记载了许多外治方法,影响深远。外治法与内治法只是在给药途径上不同,外治法使药物直接作用于皮肤和黏膜,通过局部吸收,从而达到治疗目的[1]。

1 中药常用外用法分析

中药外治法种类繁多[2-5],不同的方法有其不同的作用机制。常见的中药外治法有:贴法、敷法、涂法、擦法、发泡法、揉法、熨法、熏法、蒸法、浴法、吸法、滴法、扑法、吹法、塞法、导法、嚏法。可以看出,古代已经开始出现多种外用治疗方法。中药贴敷疗法、药浴疗法、熏蒸疗法、药枕疗法早在古代就被许多医家用于治疗各种疾病,且效果显著。此外,吸法、滴法、塞法、嚏法等是将中药制成适宜的剂型,通过特定的器官、腔道等进入人体病变部位而发挥疗效的方法,药物可直达病变区,作用迅速,减少刺激性。

现代的一些新型的外用法和剂型是在古代外用法的基础上进行演变而来的。例如传统治疗妇科疾病多采用栓剂、洗剂,现在已经出现了泡腾片,泡腾片本是国外发明的,近些年被用在了妇科药领域,而且使用方便、应用广泛;喷法,中药气雾剂,是中医药与现代技术相结合,将药材提取物、药材细粉封装在特制耐压容器中,使用时内容物喷出呈细雾状、泡沫状或其他形状,临床可根据需要选择不同的给药途径,有的通过呼吸道吸入起全身作用;有的喷射到皮肤表面或腔道中,形成薄膜,起局部保护作用;还有的能形成泡沫,专供特殊用途;另有膜剂,例如口腔膜剂,与传统的涂擦法类似,古代将药物研末调糊涂擦患处,而现代利用新技术将药物采用适宜的生产工艺制造出药膜,方便给药,而且药物含量准确、携带方便。

中药的传统给药途径,主要以内服和外用(口服和皮肤用药)为主。此外还有吸入、舌下给药、黏膜表面给药、直肠给药、穴位及阴道给药等多种途径。随着时代的发展,中药的给药途径又增添了皮下注射、肌内注射、穴位注射和静脉注射等。不同的给药途径,其特点及作用机制也不相同。人体的不同器官对药物的吸收能力存在差异,其对药物的敏感性亦不同,在不同组织器官中,药物的分布、消除速度也不一样。因此,给药途径不同,药物吸收的速度、数量及作用强度也不相同。有些药必须以特定途径给药,才能发挥作用。应用于临床时,选择什么途径给药,应充分考虑药物的特点及病情的需要。

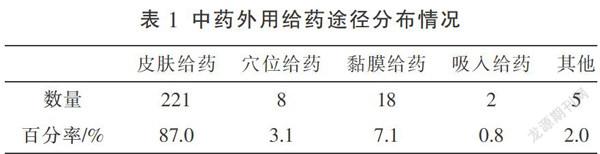

2 《中国药典》收录药材及成方制剂外治给药途径分析

查询《中国药典》[6]2015年版收录的药材和饮片及成方制剂和单味制剂中外用药物功能主治和用法用量,发现经皮肤给药的单味药材有151种、成方制剂有70种,共计221种,穴位给药8种,黏膜给药18种,吸入给药2种,其他外用途径给药有5种,单味药材外用大都用酒或醋浸涂擦患处或研末调涂外敷患处,成方制剂外用大都为散剂、膏剂,均属于局部皮肤外用,占药典外用给药的87%,穴位给药占外用给药的3.1%,黏膜给药占外用给药的7.1%,吸入给药占外用给药的0.8%,其他占2%。见表1。

由表1可以看出,中药外用给药途径中,皮肤给药占总外用给药途径的87.0%,可见,皮肤给药是中药外治给药途径中最常用的给药途径。

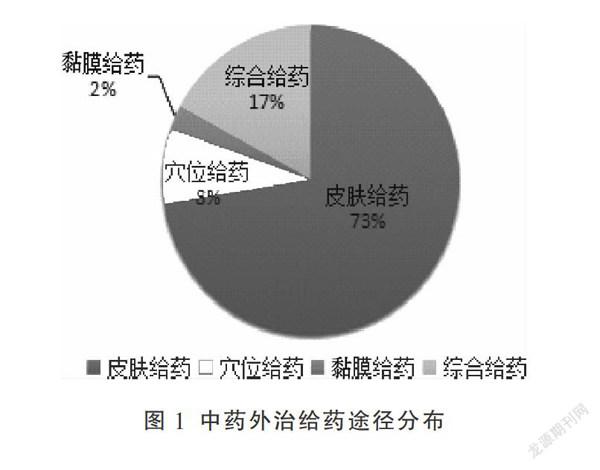

3 中国知网近5年临床中药外治情况分析

在中国知网上搜索近5年(2012年-2017年)中药外用在临床治疗疾病上的应用研究期刊文献(剔除博硕论文、综述),共检索到1925篇,其中,经皮肤给药的文献有1395篇、穴位给药152篇、黏膜给药47篇、綜合给药331篇,不同给药途径在临床上的应用分布情况如下。见表2。

由表2可以看出,在每年中药外治给药途径中,经皮肤给药占总给药途径的50%以上,皮肤给药包括外敷和熏洗,将药物粉末加入调和剂(如酒、醋、水、蜜等)制成干湿适当的膏状涂敷患处或将中药材水煎蒸汽熏蒸皮肤患处,水煎液洗浴;穴位给药大都为穴位贴敷给药,将药物贴敷于相应的穴位,多用于贴脐治疗痛经和儿科疾病;黏膜给药包括口腔、鼻腔、直肠、眼部和阴道黏膜给药;综合给药为在临床治疗疾病时采用两种以上外治给药途径,在临床上应用也较广泛。

图1为近5年中药外治中不同给药途径所占比例,在图上可以明确看出皮肤给药占总给药途径的73%,皮肤是人体最大的器官,皮肤给药在临床上被广泛应用于治疗各种疾病,涉及外科、皮肤科、妇科等多学科领域;综合给药占总给药途径的17%,多途径综合给药,避免了药物对消化道的刺激和药物在肝脏中的“首过效应”,充分发挥药物的疗效,更好的治愈疾病,近年来在临床上应用也较普遍;黏膜给药和穴位给药在临床上应用较少,分别占2%和8%,因此,需进一步明确其作用机制,开发新技术和适宜的剂型,提高其在临床上的应用。

4 中药外治机制分析

中药外治的作用机制与内治法一样,是在中医的整体观和辨证论治的指导下,将不同制剂的药物用不同的方法施于皮肤、孔窍、穴位等部位,最终达到治疗疾病的目的。中药外治常用给药途径有皮肤给药、穴位给药、黏膜给药等,不同的给药途径,其特点及作用机制也不相同。临床应用时,要根据其作用机制、剂型和病情的需要,选择合适的给药途径。

4.1 皮肤给药作用机制

中医学认为:外用药物切近皮肤,通彻于肌肉纹理之中,将药物的气味透达过皮肤以至肌肉纹理而直达经络,传入脏腑,以调节脏腑气血阴阳,扶正祛邪,从而治愈疾病。现代医学研究认为:皮肤作为一个给药途径,局部给药后,大部分直接进入给药部位发生药效,同时药物可以经血液循环对全身发生作用。

在皮肤吸收药物的机制上,目前认为主要有: 中药贴敷于皮肤后,在局部形成一种相对封闭的环境,皮肤角质层的含水量可提高到50%左右。在水合作用下,角质层变为多孔的状态,使药物容易渗透。药物通过表皮转运、角质层转运、动脉通道而被吸收进入血液循环。透皮促进剂,冰片、薄荷、花椒、姜、醋、酒等芳香、易挥发类的药物具有促进其他中药成分快速渗透皮肤的促透作用[7]。

在治疗机制上主要有:活血化瘀,通过渗透作用进入局部皮肤,改变局部组织血液循环,如活血化瘀法治疗慢性盆腔炎和活血化瘀药外用治疗癌性疼痛[8-9];抑菌抗病毒,如治手足癣、疱疹、皮炎类皮肤病的药物[10-11];清热解毒、消肿祛风,如临床中药外治法治疗各类疮疡[12];抑制神经传导、缓解疼痛,如治跌打损伤、骨折的止痛药[13-14]。

4.2 穴位给药作用机制

穴位给药在临床上大都为穴位贴敷给药,中医治疗学的重要组成部分,在中医经络学说的理论指导下,把药物研成细末,用水、醋、酒、蜂蜜、植物油等调成糊状,或用油脂(如凡士林等)、黄醋、米饭、枣泥制成软膏、丸剂,或将中药汤剂煎熬成膏,或将药末散于膏药上,再直接贴敷穴位患处。经络和穴位不同于血管和血液,它可以使药物直接到达相关脏腑发挥作用,而不是像血管和血液将药物广泛分布到全身[15]。

穴位贴敷疗法的作用机制比较复杂,尚不完全明确。在国内外对中药穴位给药机制进行的初步研究中,其可能的机制有如下3个方面:(1)穴位的刺激与调节作用;用中药贴敷相关穴位,可激发体内经气,通过穴位刺激和经络传导,充分发挥药物功效,经络气血的运行得以改善,脏腑的阴阳恢复平衡,对五脏六腑的生理功能和病理状态有良好的治疗和调整作用,从而达到抗御病邪、保卫机体的作用[16]。(2)药物吸收后的药效作用;贴敷药物直接作用于体表穴位或表面病灶,扩张局部血管,加速血液循环,起到活血化瘀、消肿止痛、止血生肌等作用,还可使药物透过皮毛,由表入里,通过经络的运行,联络脏腑,发挥较强的药效作用。(3)两者的综合叠加作用;药物的温热刺激可调整局部气血,而温热刺激配合药物外敷增加了药物的功效,药物外敷于穴位上刺激穴位本身,激发了经气,调动了经脉的功能,使其能更好地发挥行气血、营阴阳的整体作用。

4.3 黏膜给药作用机制

黏膜也属于皮肤的一种,如鼻黏膜、口腔黏膜、眼黏膜等。患者的体表或孔窍如口、舌、咽喉、眼、耳、鼻、阴道、肛门等处都富含黏膜,毛细血管丰富,利于药物吸收起效。其方法包括塞鼻、香囊、点眼、含漱、喷雾、塞肛、阴道坐药、灌肠等。

药物透过黏膜下毛细血管直接进入体循环,避免胃肠道酶和酸的降解作用及肝首过效应;黏膜部位几乎无角质化,比皮肤给药更容易被机体吸收;可用于黏膜给药的部位很多,如眼、鼻、舌下、颊黏膜、直肠及阴道等,有利于因病施治。

4.4 综合给药作用机制

综合给药是在临床治疗疾病时采用两种以上外治给药途径,在治疗疾病时,采用不同的中药外治法,药物可通过不同的途径进入局部患处或全身,更有利于药物疗效的发挥和疾病的治愈。近5年中药外治在临床上治疗各种疾病的研究中,两种以上外治法结合治疗同一种疾病应用广泛,例如,用中药内服、中药外敷、中药坐浴及手术切开排脓等治疗肛门直肠周围脓肿时,可有效促进伤口愈合,标本兼顾、扶正祛邪,总有效率为97.37%[17];中药内服外敷配合针灸熏蒸治疗膝关节滑膜炎,可利水消肿、活血祛瘀,疗效突出,总有效率达到95.23%[18]。

5 展望

中药外治不仅被用于治疗皮肤等外部疾病,内病外治也在不断的发展。外治法避免了口服给药的肝脏的首过效应,减少了对胃肠道的刺激性。中药外治疗法的种类很多,药力可直达病所,起效迅速,患者易于接受,不良反应小,能够弥补其它治疗方法的缺点和不足。近年来国内外对中药外治的临床研究广泛,不断开发出新技术、适宜外用的新剂型,解决了很多药物制剂无法外用的难题。不同的药物在治疗疾病时,為充分发挥其功效,要选择适宜的剂型和给药途径[19-20]。给药途径即药物进入人体的途径,选择什么途径给药要根据病情及药物的特点而定,但总的选择目标是要有利于增效减毒。目前,经皮给药在临床上使用较多,皮肤是人体最大的器官,药物透过皮肤可直达经络脏腑,迅速发挥药效,而且局部给药,副作用较少。

在中药外治的发展过程中,不同的给药途径虽有其不可比拟的优势,但是,也存在一些问题:(1)对于皮肤给药系统,由于皮肤的屏障作用,以及药物本身的理化性质等原因,很多药物穿过皮肤的通透率很低,经皮到达体内的药物很难达到有效的治疗浓度;(2)传统的穴位敷贴给药局限于丸、散、膏、糊等制剂,药物的溶解率不高,且有效成分难以迅速充分透皮透穴吸收利用,限制了药效发挥和进一步研究应用[21];(3)黏膜给药包括鼻黏膜、口腔黏膜、眼黏膜等,其常用剂型为气雾剂、滴眼剂、滴鼻剂、粉末等,在给药时定量不精确、药液分布不均匀、易流失。对于一些刺激性较大的药物不易通过黏膜给药,因此部分限制其应用。

传统的中医药理论只对方药效果给出直观的说明,没有药效物质成分,也没有揭示产生药效的过程和机制,且中医理论没有指出疾病的病因病理的物质基础,有一定的局限性[22]。近年来,中医药研究在国内外得到空前的重视和发展,各种现代科学和高新技术介入传统中医药研究开发,给中医药带来了新的发展机遇。中药外治法研究是中医现代化发展的必然趋势,如何将传统中医外治与现代新型给药技术结合,是中医外治发展的关键。皮肤给药在中药外治法机制研究的关键点是透皮实验研究与中药透皮吸收促进剂研究。从有代表性的古籍中寻找预期有透皮促进作用的中药,通过体外透皮实验研究,选出理想的透皮促进作用中药,再作深入的研究,通过现代化学分析方法,提取分离其有效组成或单体,获得新型的适合皮肤给药使用的中药透皮促进剂;跳出传统穴位贴敷给药的局限,利用现代新技术研究开发新剂型,提高药物的溶解率,促进药物有效成分透皮透穴吸收的速率;针对黏膜给药存在的问题,一些刺激性较大的药物,可加入一些辅料,改善其刺激性,或将药物的有效成分利用现代技术进行提取分离,将其有效成分制成适宜的剂型,进行药用,开发定量给药及合适的给药器具,解决定量不精确、流失和分布不均等问题。总之要充分利用现代科技,来完善、提高中药外治医疗体系,使之变为有中国特色的绿色医疗体系,为人类的健康与幸福做出更大的贡献。

参考文献

[1] 谢博多,张利泰,王泽林,等.中药外治疗法研究近况[J].中华中医药学刊,2015,33(1):54-56.

[2] 田 硕,苗明三.基于临床新用的中医理论新发展[J].中华中医药杂志,2017,32(8):3350-3353.

[3] 曾明源,杨禄颜,魏 涛,等.中药药浴联合穴位敷贴治疗慢性肾衰竭的临床观察[J].中医临床研究,2017,9(8):67-68.

[4] 张晓明.中药熏蒸疗法在临床中的应用[J].中国社区医师,2017,33(16):86+88.

[5] 李文华,沈文博,储 珏.中药药枕治疗100例社区高血压病的疗效观察[J].上海医药,2016,37(2):35-37.

[6] 国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].北京:中国医药科技出版社,2015.

[7] 何爱明.中药透皮给药系统的研究进展[J].中西医结合研究,2014,6(1):46-47+51.

[8] 刘莉芬.活血化瘀法治疗慢性盆腔炎的疗效分析[J].内蒙古中医药,2017,36(7):8.

[9] 张 红,郑 霞.中药外治治疗癌性疼痛用药规律分析[J].湖南中医杂志,2016,32(2):152-154..

[10] 苗明三,郭 琳,白 明,等.千金子醋糊外用对大鼠体癣的影响[J].中华中医药杂志,2016,31(2):392-395.

[11] 余龙有,段 渠,谢美庆,等.中药外治神经性皮炎用药规律分析[J].四川中医,2015,33(11):189-191.

[12] 徐光耀,李 萍.复方南瓜藤软膏治疗疮疡阳证(未溃期)的临床研究[J].中国中医急症,2016,25(2):289-292.

[13] 赵献涛.双柏散外敷治疗早期四肢骨折肿胀疼痛临床研究[J].亚太传统医药,2017,13(12):143-144.

[14] 顾晶亮,吕发明.中药外敷治疗跟骨骨折早期肿胀研究进展[J].新疆中医药,2017,35(2):97-100.

[15] RONG P, ZHU B, LI Y, et al. Mechanism of acupuncture regulating visceral sensation and mobility[J]. Frontiers of Medicine,2011,5(2):151-156.

[16] 樊杜英,张洁文,罗溢昌,等.中药硬膏穴位贴敷联合中药喷雾治疗乳腺癌术后淋巴水肿疗效观察[J].湖南中医药大学学报,2018,38(1):73-76.

[17] 邢海滨,岂振林.中医综合疗法治疗肛門直肠周围脓肿的效果分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2017,5(1):190-191.

[18] 刘 源,王敬威,郭艳幸,等.中医综合疗法治疗膝关节滑膜炎42例临床观察[J].世界中医药,2017,12(3):540-542,546.

[19] 苗明三,郭 艳,尹俊涛.中药外用研究的思路[J].时珍国医国药,2009,20(10):2574-2575.

[20] 苗明三,于舒雁,魏荣瑞.锦灯笼外用对湿疹模型的影响[J].中药药理与临床,2014,30(5):108-111.

[21] PENG J, WU X, HU J, et al. Influencing factors on efficacy of summer acupoint application treatment for allergic rhinitis:a retrospective study[J]. Journal of Traditional Chinese Medicine,2012,32(3):377-381.

[22] 贺艳萍,肖小芹,邓桂明,等.中药穴位贴敷作用机制研究概况[J].中国中医药信息杂志,2017,24(3):134-136.