准确定位“教什么” 发展素养是目标

2019-09-10李付晓

李付晓

一节课,到底要“教什么”,这需要对教学内容进行理性的思考、本质的挖掘。“教什么”比“怎么教”重要得多。“教什么”定位不同,教学目标就会不同,效果也就不同。因此,要准确地定位“教什么”,把落实学科素养、发展学生作为教学的终极目标。基于这样的认识,针对《平均数》这节课,可以从概念理解、统计理解、算法理解三个角度思考教学,让学生经历平均数概念的形成过程,体会求平均数的方法,感悟平均数的统计意义。

一、重视概念引入,经历形成过程

“平均数”是统计中的一个重要概念,是反映一组数据总体情况的一个非常好的统计量,在小学教材中有很重要的地位,因此上好《平均数》这节课,理解平均数概念本质的意义毋庸置疑。概念教学的关键是概念的引入,让学生经历概念形成的过程,知道概念的来龙去脉,明白概念的内涵与外延。如吴正宪教师执教的《平均数》一课是这样引入概念的:

师:你们听说过平均数吗?在哪儿见过?

生:分桃子时有、足球比赛时有。

师:在生活中算过平均数吗?

生:考完试算平均分,如平均分是90分。

师:90分怎么来的?

生1:算出来的。

生2:如果大家的分数分别是63、96、90、100等,根据这些分数算出来是90分。

教师根据学生回答板书:(63+96+90+100+…)÷40=90。

师:每人都是90分吗?等号后的90分到底是谁的?数据是会说话的。

师:两个90分一样吗?等号后的90是怎么来的?

生:把高高低低的分数打平了,得90。

师:那这个90代表了什么?

生1:代表全班。

生2:代表全班水平。

师:那另一个90代表什么?

生:个人。

师:其实等号后的90就是今天介绍的平均数,它代表了什么?

生:整个(全体)。

师(板书):具有代表性。

师:这两个90分有关系吗?如果把算式中的90分变成60分,结果会怎样?

生:平均分会变小。

师:如果变多一些呢?

生:平均分会变大。

从上述片段可以看出,吴老师是在学生认知的基础上展开教学的,学生对平均数有所认知,会计算诸如“平均分”这样的问题。课堂上,教师以学生提供的信息作为素材,利用关键问题:“这里的两个90分一样吗?”引导学生进行深入思考。让学生充分体会两个“90分”的不同,在对比中认识平均数。在平均数概念引入的过程中,学生对平均数的两个特征(虚拟性和代表一般水平)有了初步的感觉,知道了平均数是什么样的数。“这两个90分没有关系吗?这个90分变少一点、多一些呢?”在问题的驱动下,学生又体会了平均数的敏感性。

在上述的教学过程中,平均数概念及特征是在学生充分探究、感悟后形成的,学生对平均数概念的理解是深刻的。这样的学习过程,是追寻数学本质的过程,是发展学生思维能力的过程,学生在愉悦的学习中,品尝着“数学的美味”。

二、重视数据分析,发展统计观念

大数据时代,数据分析观念的建立非常重要。《数学课程标准》指出:“数据观念包括在现实生活中有许多问题应当先作调查研究,收集数据,通过分析作出判断,体会数据中蕴涵的信息;了解对于同样的数据可以有多种分析方法,需要根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性,一方面对于同样的事情每次收集到的数据可能不同,另一方面只要有足够的数据就可能从中发现规律。数据分析是统计的核心。”

数据分析观念是义务教育阶段数学教学应该落实的素养之一,是促进学生发展、培养数学思考的重要方面。为了让学生对“平均数”这一统计量深度理解、培养学生的数据分析能力,吴老师在《平均数》一课设置了这样一个问题:“北京市6岁以下儿童1.1米乘车免费,对这个标准你有什么看法?有什么建议?小组讨论汇报。”

生1:低了,应当是1.25米。

师:为什么?

生1:我6岁就是1.25米。

生2:先调查,把调查的数据加起来再除,看得多少,就知道一般的水平。(学生不由自主地给这个学生鼓掌)

师:你为什么鼓掌?

生3:他是为大众想,他算的数有代表性。

师:做事要调查研究,收集数据,通过分析作出判断。

从最初的“6岁以下儿童1.1米乘车免费”这个“前标准”,到需要作调查后求平均数,再到取样时,选一些高高低低的数据,到最后根据国家的富裕程度作出决定,富裕时,可以放宽一些标准。分析数据到最后,到底要把多高定为免费乘车的标准已不重要了,学生已认识到了数据分析的重要性,運用数据进行分析的种子已种到了学生的心田。

上述教学片段中的数据1.1米就是根据6岁儿童的平均身高得到的,体现了平均数在制定政策中的作用,让学生明白,平均数的价值是具有代表性的,透过现象看本质,看见“看不见”的本质。只有通过调查研究、数据分析后的决策才是公平合理的、才是有价值的,这样的教学培养了学生数据分析能力,发展了学生的统计观念,落实了核心素养。

三、理解计算方法,落实学科素养

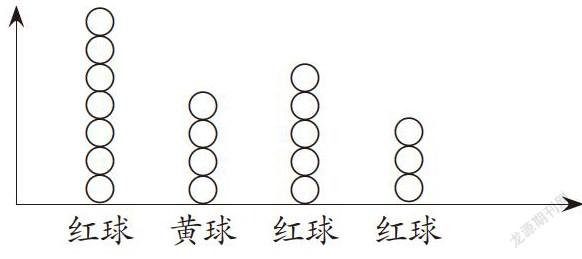

教材中,关于平均数的算法有两种:一是移多补少,二是先合后分。课堂上教师放手让学生在解决问题的过程中,自主探索求平均数的方法。如:出示下图,让学生猜一猜平均数是多少。

师:大家动笔算一算。(生算)

师:平均数是多少?

生:5。

师:有同学刚才猜8,现在你问一问其他同学,他们为什么不猜8?

(学生上台辩论)

生1:因为算出来是5,8太大了。

生2:最大的数才7,平均数不可能是8。

师:那平均数应该是什么样的?

生1:比7小。

生2:比3大。

(引导学生体会平均数的范围:平均数小于最大数,而大于最小数。)

师:你们为什么除以4,而不除以5?(让学生体会总数量和总份数的对应关系)

生:因为是4种球,总数要平均分成4份,所以除以4。

师:大家动手来移一移,看一看平均数到底是多少?(两名学生上台动手移)

在教学平均数计算方法时,教师通过猜—算—辩—移,让学生自主探索、理解两种求平均数的方法。通过“移多补少”的方式,使学生再次直观理解什么是平均数。“先合后分”的方法,教师并没有刻意引导学生去总结计算的方法:平均数=总数量÷总份数,而是重感悟、重理解,利用平均分的意义,使学生进一步明白:求几个数的平均数就相当于把这些数据的总和平均分成几份,由此实现从直观到抽象的过渡,培养了学生的逻辑思维能力。

“教什么”不能等同于教材上的显性知识,而要对教材进行深度解读与把握,挖掘教学内容的核心价值。教师对“教什么”思考、挖掘得越深刻,课堂教学的针对性就越强,课堂的“数学味”就越浓。《平均数》这节课的教学,应打破原有的把计算方法作为重点的教法,从学生的生活实际出发,尽可能多提供生活中有关平均数的丰富素材,让学生经历平均数概念的形成过程,加深对平均数意义的理解,培养学生的数据分析观念,关注学生的学习过程,让学生学会思考,学有用的数学、学学生自己的数学,从而发展学生的素养,实现课程的多维目标。

(作者单位:河南省南阳市第十七小学)

(责任编辑 吴 磊)