战争延续上万年

2019-09-10周亦川

周亦川

结核菌是一种非常古老的细菌,历史上最早的考古发现是在1.5万年以前。在链霉素、异烟肼、利福平等药物发明之前,人类尝试了多种多样的方式应对“白色瘟疫”的挑战,有着各种各样的“古方”。我们最熟悉的莫过于鲁迅的小说《药》中介绍的“人血馒头”,痨病患者吃了以后“包好,包好”。

有证据表明早在公元前1500年埃及就有结核病医院。埃伯斯纸莎草是埃及公元前1550年左右的一篇重要醫学论文,描述了与颈部淋巴结相关的肺部消耗。它建议对囊肿进行外科穿刺,并使用阿拉伯树胶、豌豆、水果、动物血液、昆虫血液、蜂蜜和盐的研磨混合物进行治疗。

古希腊的希波克拉底在他的《流行病》一书中描述了结核病的特点:发烧、尿液无色、咳嗽导致痰稠、口渴和食欲减退。他指出,大多数患者在死于这种疾病之前会神志不清。罗马时代盖伦提出了一系列的治疗方法,包括鸦片作为安眠药和止痛药;放血疗法;大麦、水、鱼和水果的饮食。

随着基督教的传播,君主们被视为具有神奇或治愈能力的宗教人物。由于君主的神圣权利,英国或法国君主的触摸,可以治愈疾病。法国亨利四世国王在领圣餐后通常每周举行一次仪式。在法国,这种皇家治病的做法非常普遍,以至于瘰疬被称为“魔鬼”或“国王的邪恶”。

1869年,让·安托万·维尔明进行了一项实验,他将人体尸体上的结核性物质注射到实验兔体内,实验兔随后被感染。维尔明的实验证实了这种疾病的传染性,并迫使医学界承认结核病确实是一种传染病,由某种病因不明的病原体传播。1882年,普鲁士医生罗伯特·科赫利用一种新的染色方法,将它应用于肺结核病人的痰中,首次揭示了这种疾病的病因:结核分枝杆菌或科赫氏杆菌。他在柏林生理学会发表了一篇名为《结核菌素》的著名演讲,并于3周后发表。1882年以来,3月24日被定义为世界结核病日。

19世纪的德国医生赫尔曼·布莱梅确信,肺结核是由于心脏难以正确冲洗肺而引起的。他提议,大气压力较低的海平面以上地区将更有效地帮助心脏功能,由此第一所抗结核疗养院于1854年在格伯斯多夫海拔650米处建立。1877年,疗养院开始扩展到德国和整个欧洲,彼得·德特威勒于1877年在福肯斯坦建立了自己的疗养院,1886年发表的研究结果称,1022名病人中有132人在住院后完全治愈。

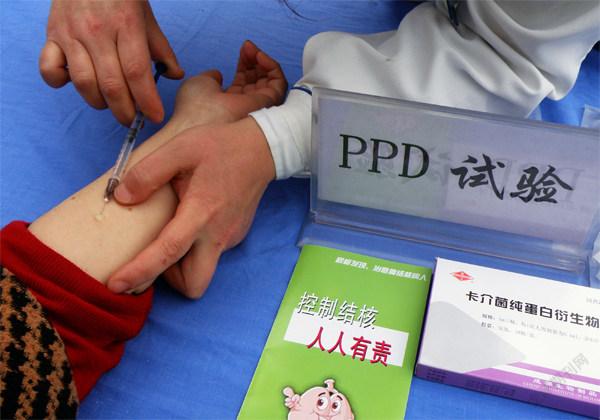

1906年,艾伯特·卡介苗和卡米尔·盖林先生从牛结核减毒株研制出第一个真正成功的抗结核免疫疫苗,它被称为“卡介苗”(BCG)。卡介苗1921年在法国首次用于人体,但直到二战后,卡介苗才在英国和德国得到广泛接受。

1944年,艾伯特·沙茨、伊丽莎白·布吉和塞尔曼·瓦克斯曼分离了一株灰色链霉菌产生的链霉素,这是第一种有效的抗结核药,这一发现被普遍认为是现代结核病时代的开始。真正的革命开始于几年后的1952年,口服分枝杆菌杀菌药物异烟肼研制成功。1965年利福平的出现加快了治疗恢复时间,并在1980年代之前大大减少了结核病病例。

首都医科大学附属北京胸科医院副院长李亮介绍,在我国解放初期的50年代,结核病是一个非常严重的公共卫生问题,有个词叫“十痨九死”,患病后生存几率很小。应对这个疾病,从50年代末我国积极从国外引进抗结核药物并自己开展生产,因为药物是防控结核的关键。

接下来国家还建立了各地的防控网络,最初我们只在大城市有几所疗养院,解放后大力建设结核病专科医院、结核防治所,有专门的防控队伍。随着防控网络的大范围开展,在80年代的时候我们就觉得离抗结核胜利不远了。

不幸的是出现了耐多药结核菌,药物敏感的结核菌可以90%治愈,而耐多药结核菌感染的患者只能50%左右治愈,这又为防控结核工作带来了新的挑战。究其原因有五点:

结核病可通过呼吸道传播,防控难度大。其他的传染病比如疟疾、肝炎等通过消化道或体液传播的疾病,可以控制传播途径,但呼吸道这条途径就很难切断。

没有明确的潜伏期。有许多传染病发病快,感染后两三周就发病;但结核病可以长期潜伏,一年乃至十年、三十年,很难发现,找不到原因。

没有新药。结核菌在药物的压制下不断进化,这是自然选择的过程,也有人为因素。没有规律服药,吃吃停停容易耐药;方案不合理,应当多药连用的时候仅用一种就可能耐药;药物质量不好,也可能耐药。

人口流动性强。过去人们局限在一个很小的范围,传染也局限在这个范围;但由于当代交通十分便捷,从广州到北京飞机也就几个小时;在各大城市更是有上千万人口,这都是在全国范围内广泛传播的不利因素。

技术原因。痰涂片诊断已有上百年的历史,预防结核的疫苗卡介苗也已使用了将近百年,面对不断进化的结核菌,我们的防控手段也应当实时更新。

结核病向人类发起了新一轮的挑战。据世界卫生组织官网介绍,2018年,全世界有145.1万人因该病死亡。我们也可以从2019年第24个世界防治结核病日的宣传主题“开展终结结核病行动,共建共享健康中国”中读出:防治结核病我们仍须努力,彻底消灭的目标或许离我们已经不远了。

◎ 来源|微信公众号“搜狐健康”