家装类综艺节目与设计的核心价值论

2019-09-10刘建业张欣欣孙德红西南财经大学天府学院艺术设计学院成都610052

⊙刘建业 张欣欣 孙德红[西南财经大学天府学院艺术设计学院,成都 610052]

一、家装类节目的风行与设计的需求

室内设计类节目已不鲜见,美国ABC的Extreme Makeover: Home Edition

、日本的《全能住宅改造王》和《超乎想象 创意好宅》、中国台湾的《幸福空间》早已被国人熟知,天津卫视的《幸福到家》、央视的《交换空间》开国产家装综艺节目之先,尤其是《交换空间》早已获得一批忠实的粉丝,并在此基础上衍生出新一档节目《空间榜样》。而近期的《梦想改造家》和《暖暖的新家》则脱颖而出,获得收视好评。所有这些家装节目的出现都有一个共同的背景,即居室设计的需求。随着20世纪80年代市场经济的开放,中国都市化现象呈现飞跃式发展。“回首过往,室内设计在中国的兴起和兴旺是中国改革开放三十年的最直接见面之一。”但多年来,家装设计都带有“粗放式”的发展气质,“持续升温的房地产热,不仅造就了一批房地产富翁,同时也成就了一批家装业大腕。但是,从整体上说,家装行业还是鱼龙混杂,存在的问题依然很多”。类似的报道在当时数不胜数,1986年,室内设计杂志《室内设计与装修》正式出版,编辑文嘉在千禧年的每期期刊中都语重心长对室内设计行业的发展给予寄语,“家装,好大一个市场。据估计,今年全国用于家庭装修的费用,将高达2000个亿。房子、电脑、家装似已成了当前居民消费的新三大件”。并预言似的认为:“今天,设计师脚下的路很难,我们的设计师再也不能只想着靠作秀来过日子了。”随之,2000年前后诞生了《瑞丽家居设计》《缤纷》《时尚家居》等市场杂志和室内设计网站,这些媒介都尝试将“室内设计”推向大众,当然,前提是家装行业拥有巨大的消费群体和潜在的经济市场。《中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要》指出:“住宅装饰装修专业年工程总产值由2005年的5500亿元,提升到2010年的9500亿元,增长幅度达到72.7%,年平均增长速度达到11.16%,表明住宅装饰装修产值增长幅度有所放缓。”同时,由于城市建设的速度放缓,二手房交易与设计、小型空间设计等都是未来设计师要关注的课题。

“电视普及了,广播怎么办?”这是我国广播工作者在20世纪80年代思考和探索的问题。时过境迁,中国电视工作者在二十年以后正在考虑同样的问题,除了互联网的冲击,电视节目的同质化现象也异常严重。“电视机的普及化趋势并不能等同于电视的大众化。”如今的家庭,一家甚至拥有几台电视机,但全国的平均收视率却逐年下降。“进入21世纪以后,我国电视综艺节目的同质化现象日益突出。2004年,选秀类节目兴起,引发了综艺选秀节目在全国各地电视台的泛滥。”2011年至今,广电总局出台了一系列的限娱令,包括2011年出台《广电总局将加强电视上星综合节目管理》文件,2013年出台的《关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》文件。“2015 年夏天,家装真人秀节目的后起之秀——东方卫视《梦想改造家》、北京卫视《暖暖的新家》在国家广电主管部门颁布‘限娱令’‘限制真人秀节目’的政策背景下步入荧屏,引发收视热潮。”

二、设计与电视的大众化联姻

国内外的“设计观”均与美术和工艺美术有千丝万缕的关系,诸位前辈设计家也都有艺术训练背景,这也造就了设计在初期阶段与精英价值观的合作。设计师是否具有“大众化价值观”几乎成了现代设计史的奠基人尼古拉斯·佩夫斯纳评价“Good Design”的唯一标准,他认为英国丧失了1900年前后新风格成长过程中的领导地位正是由于“这里的新风格在实践中已成为只与富有阶级有关的一个事情”。“一场即将来临的群众运动具有摧枯拉朽之势,而且一种真正的建筑风格必定是为了每个人的,这与英国人的性格抵触得实在太厉害了。”而佩夫斯纳之所以将威廉·莫里斯(William Morris)作为20世纪“真正的先知”,同样是“因为莫里斯相信艺术不是为少数人的,而是为所有人的。”但莫里斯和罗斯金及新艺术运动的实验者们未能成为他心目中理想的“进步者”,同样是因为他们最终又回到了为部分权贵服务的传统设计中去。

同时,伯明翰学派的大众化理论也对设计实践、设计理论研究、设计史研究产生了直接的影响,尼古拉斯·佩夫斯纳眼中的现代设计者们几乎都有建筑师背景,他们都是设计英雄、社会精英。伯明翰学派却着迷于亚文化研究,迪克·赫伯迪格的《亚文化:风格的意义》开始将朋克文化、摩登族、摇滚派、摩托车等纳入研究对象,大大丰富了设计学的视野。20世纪60年代,建筑师和史学家都会刻意回避住宅设计,因为相较于地标建筑,商业性的房地产设计就属于亚文化设计。在伯明翰文化理论的影响下,“早期现代主义的英雄主义姿态逐渐消失”,设计理论和设计史也变得开放起来,“通过借鉴哲学、政治经济学、社会学、人类学、语言学、符号学以及心理分析学的成果,全面拓展与深化设计史学科的研究范式,促使其转向物质文化、视觉文化、流行文化、消费文化研究”。欧美20世纪70年代之后的设计史与设计理论著作几乎都受此影响,如在国内较为流行的乔纳森.M·伍德姆的《20世纪的设计》、阿德里安·福蒂的《欲求之物:1750年以来的设计与社会》等。

20世纪初,各种西方设计观念传至国内,“大众化”问题再次成为核心议题。1935年,国内第一本介绍西方设计的期刊《美术生活》诞生,唐隽在创刊号《我们的路线》中指出其办刊宗旨有两条路线:“一是站在艺术或美的路线上,要使艺术或美生活化、大众化、实用化;二是站在生活、大众或社会的路线上,要使生活艺术化或美化、大众艺术化或美化、社会艺术化或美化。关于第一点,我们深深的觉着现代中国的艺术运动,其进展的效率,异常缓慢。这不是做艺术运动的无人,而是他们的艺术运动,偏向了‘象牙之塔’一面的建造,走向了特权阶级的思路,而忘记了实用的效能,而忘记了社会的大众的生活。”中华人民共和国成立后,这个话题再次成为热点。

电视艺术的出身没有像美术与工艺美术的“精英性”那样根红苗正,反倒像摄影和电影,“自诞生之日起,针对电视的批评之音便没有停止过。最典型的是法兰克福学派的代表人物霍克海默和阿多诺”。从法兰克福学派到英国的伯明翰学派,价值观发生了很大的转变。他们重新定义了“文化”的概念,这包括三方面的内容:“一是使文化不再以‘经典’为标准;二是强调民众在接受‘文化工业’产品时的创造性;三是消解高级艺术与大众文化的区别。”至此,伯明翰学派已为“设计大众化”和“电视大众化”提供了坚固的理论基石,也为“设计艺术”与“电视艺术”的合流提供了有力的理论支撑。

互联网发挥影响力之前,国内出现了一批室内设计类杂志。影响力最大的时尚杂志《瑞丽家居设计》的目标群体是中产阶级的白领女性;《缤纷》虽然同样是以图片内容为主,但属于“专业性较强,受专业人士关注,富含建筑美学的个性杂志”,从而“缺乏一定的社会需求性,其读者受众范围大多为行业内专业人士,与读者大众有一定距离”。而《室内设计与装修》杂志则几乎专属于专业设计师,且带有很强的学术性。与这些纸媒介相比,电视拉近了与大众之间的距离。原研哉认为:“电视是家的关键要素,电视让我们与社会有所联结,也温暖了家与家人;电视扮演着‘互动媒介’的作用,电视的光能使我们感到热闹,能使我们有归属感。”姑且不论电视媒介的心理学和生理学意义,但一家人围在电视前的情境至少能跟包饺子和吃火锅等群聚活动相媲美,而传统的纸媒介和新兴的数字媒介却很难达到电视的这层社会学功能。设计艺术和电视艺术的大众化是既定的事实,但为何二者的联姻却仅仅成全了家装类节目?家装这一称呼有失偏颇,家装,全称是家庭装修,仅指代施工工艺而遮蔽了其创意劳动,而室内设计则更合适。居住空间是关乎普罗大众的吃穿住用行中“住”的大问题,与设计学的其他学科诸如广告设计、视觉传达设计、工业设计、动画设计、建筑设计以及环境设计学的其他门类景观规划、办公空间、酒店空间等相比,居住空间的室内设计具有不可比拟的“大众化”属性。如此说,家装类节目是设计大众化与电视大众化最为典型的联姻产物。

三、设计的核心价值观

房地产热与装修市场的需求、国内综艺节目的同质化瓶颈、设计大众化与电视大众化的联姻对于家装类节目的出现固然重要,但这些因素仅仅是家装节目出现的必要条件,而非充分条件。一档优秀的家装综艺节目必定有其他过人之处,这也正是设计价值观的核心所在,在这里以《梦想改造家》为个案进行阐释,其中包括两个方面:设计的专业精神与设计伦理。

(一)设计的专业精神

“在电视领域,讲故事早已不是电视剧和纪录片的专利,越来越多的故事型节目在诸家荧屏争辉。”近期获好评的《梦想改造家》也同样引入了纪录片的叙事模式,讲故事几乎穿插于片子的始终,但“居住问题多、空间处理难”几乎是故事选择的前提,这个故事前奏最大的考验将是设计师及其团队的专业能力。《交换空间》与之相比,强调的则是设计的体验性,正如其主题曲所唱“你家由我做主,我家由你做主,只要别和从前一样,一起来吧!来体验吧”一样。由于生活条件的不同,台湾的《幸福空间》和美国ABC的Extreme Makeover: Home Edition

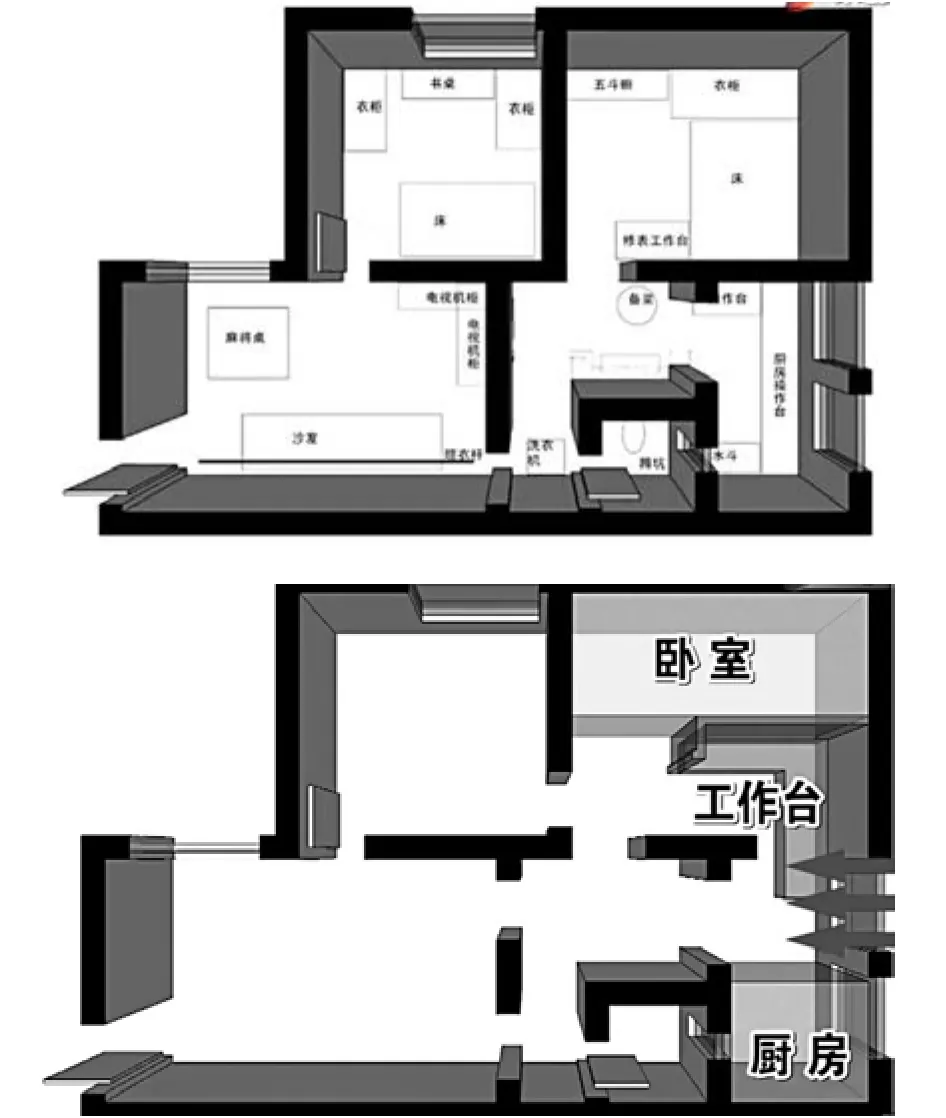

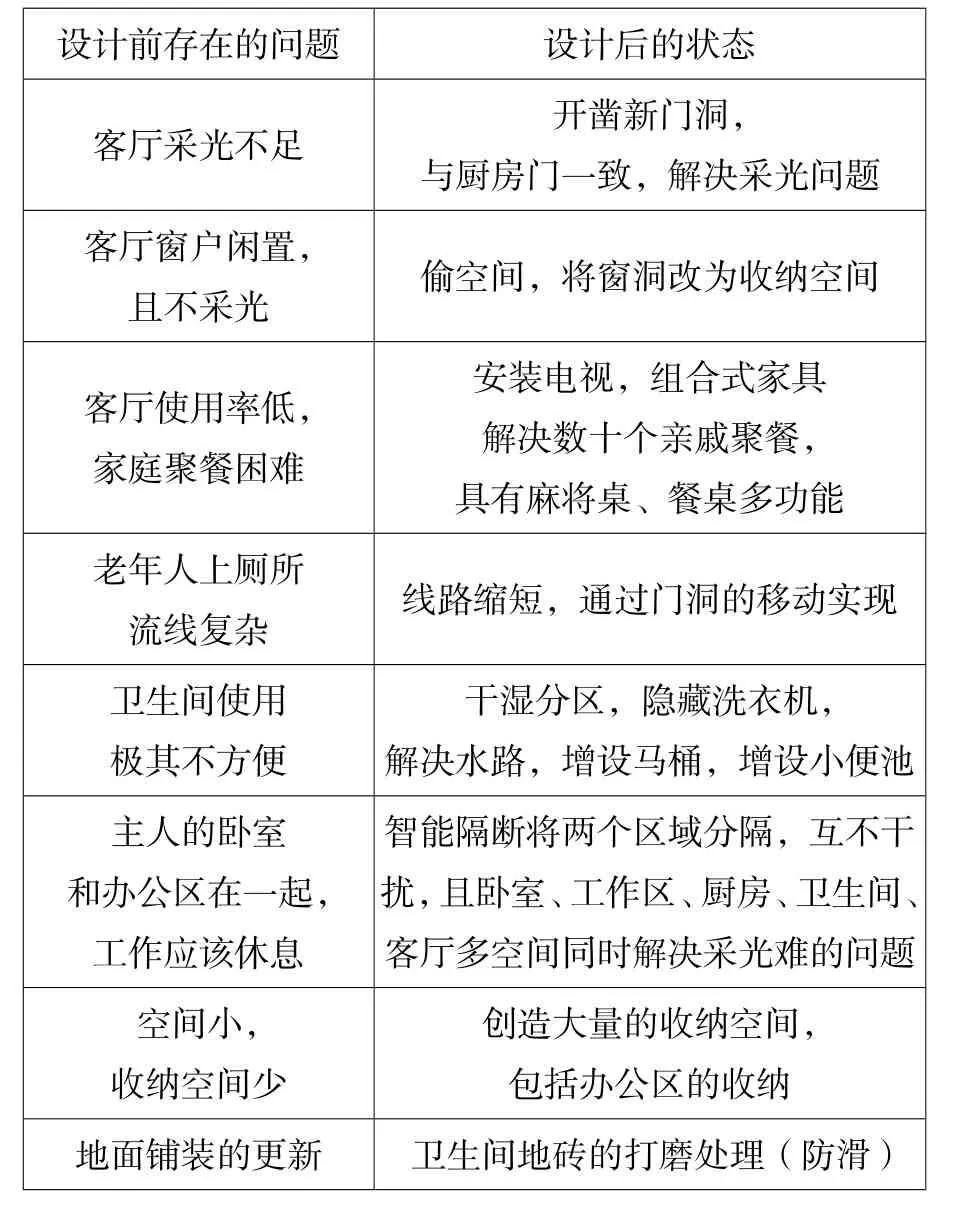

则强调设计风格与空间的舒适度,设计对象也几乎是100m²以上的大户型;而《梦想改造家》与日本的《全能住宅改造王》接近,所面对的几乎都是各种疑难杂症,年久失修的老房子、大家庭小空间、30m²的筒子楼、12m²的一家四口的居住问题等。通过重新设计使老房子焕然一新,并给业主带来几声的惊讶并非难事(几乎所有家装节目都能做到),难的是通过设计师的创意思考能够解决似乎不可能完成的设计难题。如下图第一季第四期《修补时间的家》设计前后对比图:

图一:《修补时间的家》设计前后对比图

表1:《修补时间的家》设计前后具体内容对比

如表1所列的设计前后对比图,专业功底不强的设计师是很难做到的,尤其是设计师及其团队的多次方案讨论会甚至是由于意见不一致引起的争论,这在当今是家装公司是不常见的;再者,为了解决老人床上的升降装置和工作台与卧室之间的智能隔断,设计师亲自到装饰市场寻找专用的气撑五金件;最后,为了安全施工,在新开门洞的上方增设门过梁,以便解决砖混结构的垂直力支撑。所有这一切有可能是设计师精心打造的,但这毫不影响节目中设计的专业精神的凸显。“《梦想改造家》节目组曾发现,节目播放进入设计师进场设计和改造环节后,收视率通常会立即提升。这一现象说明,相比情感故事,家装真人秀节目的目标观众更为关注家装设计和改造价值。”这正如音乐类综艺节目追求专业的音乐品质。

(二)设计伦理

若说设计的专业精神是设计师的基础硬件,设计伦理则是设计师的软实力表现。设计师的专业能力、应对困难问题的能力跟工程师、医生一样,需要长期的训练。初始技能不好,只要用心做、有毅力,总还有成长空间;但若设计素养有问题、职业道德败坏,将对整个设计行业造成毁灭性的破坏。电视综艺节目除了收视率之外,“它的魅力还在于能够迅速表现大千世界的万般景象,反映人们的现实生活状态和接近原生态的真实面貌,并承载起宣传教化和审美导向的社会功能”。《梦想改造家》没有在“设计的体验性”“装饰与风格”方面炫耀,而是“以贴近现实生活、关注民生福祉为核心”,强烈关照“城市中的弱势家庭”和“家庭中的弱势群体”。

自西方设计理念传入国内,国内设计从业者便开始学习西方最先进的设计理念,各种风格、主义几乎在一夜间涌入。室内设计似乎从传统的装饰工艺美化、图案设计瞬间转变至另一种“装饰主义”,过度装修、低俗化的审美趣味严重,崇洋媚外的各种风格成了主流设计师的口头禅。维克多·帕帕奈克被认为是设计伦理的先驱,他在其《为真实的世界设计》中提出五个神话和六个问题:“其中五个神话是:1.大批量生产的神话;2.废弃的神话;3.大众需要的神话;4.设计师没有支配权的神话;5.质量不再需要的神话。六个问题是:1.第三世界设计;2.为智障者和残疾人设计;3.为药品、外科、牙科和医院设备设计;4.为实验研究设计;5.为维持边缘状况下的人类生活而进行系统的设计;6.为打破陈规而设计。”中央美院博士周博将帕帕奈克作为个案研究,完成了其博士论文《维克多·帕帕奈克论设计伦理与设计的责任》,为国内的设计伦理研究做出了重要贡献。而至今为止,国内的设计伦理几乎还停留在理论研究层面,室内设计领域表现尤甚。

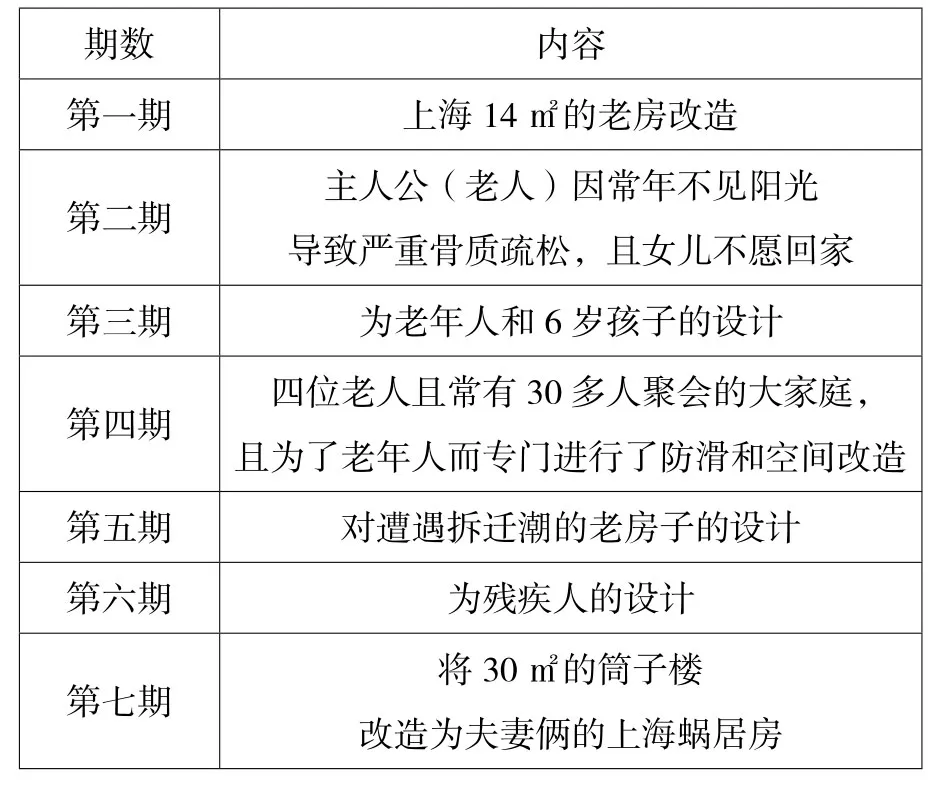

《梦想改造家》则打破了这一沉重的局面。节目即便有情节编制的嫌疑,但被选定的故事无一不是对社会问题的反应。第一季第一至七期内容如下表:

期数 内容第一期 上海14m²的老房改造第二期 主人公(老人)因常年不见阳光导致严重骨质疏松,且女儿不愿回家第三期 为老年人和6岁孩子的设计第四期 四位老人且常有30多人聚会的大家庭,且为了老年人而专门进行了防滑和空间改造第五期 对遭遇拆迁潮的老房子的设计第六期 为残疾人的设计第七期 将30m²的筒子楼改造为夫妻俩的上海蜗居房

《全能住宅改造王》可算是《梦想改造家》鼻祖,它们除了强调设计师的建筑学背景、装修与装饰并重、设计改造的实用性和安全性之外,同时它们也都“注重家庭观念行为美德”。“《超级全能住宅改造王》在这方面的侧重主要体现在选题方面。将目光投向申请改造房屋家庭的温情诉求。传播孝顺父母、尊老爱幼这类传统美德。”家庭责任感和社会责任感对于设计伦理的塑造至关重要,国内已有学者开展有关的研究,如2015年教育部人文社科课题《家居装饰对家风构建的影响研究》,《梦想改造家》的几乎每一期也都在试图传递家庭幸福感。

虽说《梦想改造家》没有上升至帕帕奈克为其他第三世界国家设计的高度,但它确实关注到了“城市中的弱势家庭”和“家庭中的弱势群体”,并强调了“设计师的社会责任和道德意识”,试图为解决“社会底层大众和发展中国家的人们生活质量的得到改善”而努力。

四、关于《梦想改造家》已发表论文的简评

笔者站在设计学视角对家装类综艺节目进行梳理后,对该类型节目已有初步判断。关于《梦想改造家》已有数篇论文发表,或许不同视角会产生不同看法,在此略做简评。在《当代电视》2016年4期的《浅析〈梦想改造家〉节目的定位及价值》中作者认为该节目的定位是“将所有需要进行家装的、准备进行家装的、正在家装的和家装完成的热爱家庭与生活的人都囊括进来,将节俭装修、绿色环保作为家装理念,秉承‘愉悦装修、温暖一生’的原则,鼓励家庭成员遵循节目规则,自主动手,与设计师互相信任,交流情感与家装创意,改造家居空间,重塑温暖新家”。这个观点应该属于事实的错误判断,该节目没有业主的DIY设计,而“节俭装修、绿色环保”也几乎是所有设计师和家装综艺节目的基本底线,更不能凸显其定位。文中进而指出该节目的社会价值的首条即“实用性与服务性”。从设计学角度讲,该节目的选中案例均为面积小、居住困难的特殊空间,而这些空间不具有普通指导意义。所以,很难说它具有真正的实用性与服务性,而其真正的社会价值正是本文所提出的专业精神和设计伦理问题。接下来指出该节目的社会价值的第三点为“立足市场需求,传播‘健康’理念”,“《梦想改造家》节目的出现恰逢其时,通过节目将‘轻装修重装饰’的现代家装理念真正带入到大众生活中,鼓励国人身体力行,避免了不必要的浪费”。该节目与《交换空间》相比较,恰恰是重装修,非轻装修。《当代电视》2015年《从〈梦想改造家〉看我国装修真人秀节目发展》中的说法比较中肯,“《梦想改造家》突破了之前国内装修真人秀类节目仅将装修的范畴限定于‘软装修’(室内设计)的界限,使节目以硬装修(全面设计)为主,并兼具了‘硬装修’和‘软装修’的装修特征”。

《电视研究》于2016年发表的《国内家装真人秀节目的创新趋势——以〈梦想改造家〉和〈暖暖的新家〉为例》指出了几个关键问题,文章指出“委托人的选择,节目组看重三点:人和故事(房子同人的情感关联)、改造的迫切性(依靠自己的能力及设计力量无法实现设计需求),以及地域的代表性”,《梦想改造家》的委托人选取相对较为温和,但相比央视《交换空间》、天津卫视《幸福到家》中来自普通家庭的委托人,依然具有极致化的特征。而正是通过引入纪录片的叙事模式,借助极致化的委托人背景,从而使其节奏更加紧凑。也正是因为极致化的案例选择,凸显了设计师的专业能力。“合同关系中的乙方——设计师,在人们的传统印象中是一类行为举止超拔于普通人群的创意阶层,恃才傲物,不易接近。但在这两档节目中,设计师和委托人同时成为主角,节目所邀请的设计师均为已在业界具有一定影响力的专家级人物,面对处于居住困境中的业主,逼仄、复杂到难以想象的改造环境,这些设计师表现出难能可贵的同理心,接手艰巨的任务,以高度的职业精神,尽其所能为业主提供服务。”作者间接指出了大众对设计师的传统印象“行为举止超拔于普通人群的创意阶层,恃才傲物,不易接近”,即其精英性。而很快用“逼仄、复杂到难以想象的改造环境”和“艰巨的任务”完成了对设计师的职业精神的刻画。正是这种对“极致化”特殊空间的专业细致的把控能力,最终塑造了他们极富人情味的社会责任感和道德意识。设计的专业精神与对社会负责的设计伦理精神正是本文所强调的核心设计价值观。