熟悉的陌生人:“百年宋文治”系列活动策划手记

2019-09-10宋珮

宋珮

“百年宋文治”系列活动的策划应该说是从3年多前就开始酝酿的。百年,对于一个个体而言,承载的东西太多。在繁复但又仍有许多缺失的资料信息中,如何整理、收集、选择及呈现一位艺术大师的百年人生?这是当时我主要思考的问题。

一、关于“百年宋文治”系列活动的定位

宋文治先生生前及生后的所有展览,几乎都是以展出其艺术作品作为主要的呈现方式。在与很多艺术家和朋友的交谈中,给我留下最深印象的是他们都对宋老的作品很熟悉,对他“宋太湖”的美誉更是耳熟能详。但对他的身世、出身、早年的经历、他的爱好以及他与这个时代的共生关系等却大都一知半解。当我询问他们对宋文治的了解有多少时,才猛然发现宋文治对他们而言,原来是“熟悉的陌生人”。熟悉的是他的作品,陌生的是他這个“人”。有着这样认知的业内人士尚且不在少数,更何况是普通大众呢。

一个人之所以能在其诞辰百年之时仍然被人铭记,就足以证明其存在的价值。历史在淘汰和选择时衡量一个人的价值和意义是多维度的,绝不仅仅在某单一方面。今天我们在他百年的时候纪念他、缅怀他,不仅仅是因为他创造出了富有艺术价值及历史价值的作品,更重要的是去感受他作为一个“人”,为社会、为后人留下的精神财富。只有能感受到他作为一个活生生的人的存在时,这个人在我们心中的形象才是更完整、更有力量的。因此,经过反复的思考及推敲,最终我们把落脚点放在了“人”上——还原一个“人”的百年。

在美术馆工作了十几年,为什么有的展览观众排队观看,有的展览门可罗雀?我认为这是与我们长期以来策展时忽略了展览的“可读性”有关。因此,在此次活动策划时,我更重视以公众视角为切入点,力求在保持展览“学术性”的同时增强“可读性”,既能满足专业观众在学术上的深度学习,也能吸引更多普通观众走进美术馆。

二、活动的呈现结构

2018年12月20日,在江苏省美术陈列馆这个民国老建筑里,“百年宋文治——纪念宋文治先生诞辰100周年特展”正式与观众见面了,由此拉开了系列活动的帷幕。“百年宋文治”系列活动一共包括4个展览、2场学术研讨会、4本书籍的出版。时间从2018年年底开始,一直贯穿整个2019年。这些系列活动不仅是对宋文治先生的纪念和缅怀,同时也是开启宋文治研究的新起点。

1.100件作品的组成

挑选作品是策展中最重要的工作。宋文治先生一生所作的精品不计其数,但这次“百年宋文治——纪念宋文治先生诞辰100周年特展”我们做了取舍,仅陈列100件精品力作,把更多的空间留给文献资料。这100件作品分别来自中国美术馆、江苏省国画院、江苏省美术馆、宋文治艺术馆以及私人藏家。从时间轴上看,从目前能找到的最早的作品到去世前几个月的作品,它们涵盖了宋先生各个艺术时期。从完整度上看,这是宋文治先生代表作品最完整、也是首次大汇聚。他最重要的一些代表作很早就被各大美术机构收藏,几十年来都没有现过真身。例如他早年最重要的具有转折意义的作品《桐江放筏》,自1956年入选全国美展后就被中国美术馆收藏,这次展览才得以再次与公众见面。从作品风格上看,这100件作品可谓件件不重样,这在艺术家的个展中是极不容易做到的,也足见宋先生笔墨的多样性和思变能力。这100件作品,不仅完整地呈现了宋先生的艺术成就,而且由于大部分重要作品是首次亮相,对于公众及熟识宋先生的观众们都带来了足够的新鲜感。

2.展览结构

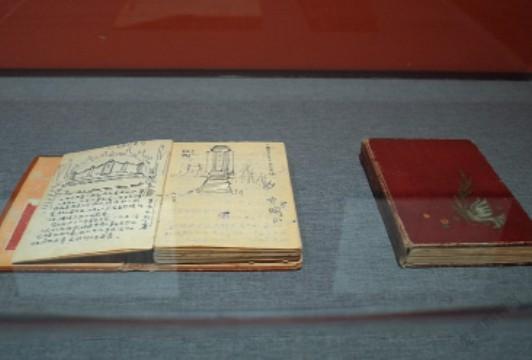

展览要有清晰的逻辑,看完后能让观众自然产生对展览呈现对象的基本认知。基于此考虑,我将展览分为三大部分。第一部分是以横向时间轴的方式用代表作穿起宋先生的整个艺术人生,分为“古雅娟秀”“生活赞歌”“清丽隽永”和“山高水长”4个板块。公众可以清晰地看到他是如何开始从学习传统到深入生活,从创立“宋家面貌”到不断自我突破的完整过程。第二部分是宋先生最重要的三大主题创作,分别为“梦萦江南”(太湖主题)、“搜妙创真”(写生主题)和“浑然天成”(泼彩主题)。通过纵向比较,可以看到他在同一主题创作下的不同表达和思考过程。第三部分是围绕宋先生“人”为主的文献史料,由“师友之间”“松石斋”以及专题纪录片3个板块组成。在师友之间板块,选取了傅抱石、朱屺瞻、吴湖帆、陆俨少等十几位与宋文治亦师亦友的艺术大师们的作品及往来书信。“松石斋”是宋先生的斋号,在展览现场亦复原了该书房,摆放了许多当年的“老物件”,并梳理了“松石斋”的发展历史。通过实景还原的方式,更好地让观众去体会老一代传统文人的生活方式和趣味。展览中还首次展出了艺术家的油画作品,作为其文献资料的组成部分。

认识一个人最好的方式就是面对面的交流。在这次拍摄制作的“百年宋文治”纪录片中,采用了大量的珍贵历史影像,为的是能让更多宋先生的画面和声音被公众所认知。36分钟的纪录片浓缩其百年人生,亲切的乡音和慈祥的面容唤起了亲友们无尽的思念,其深入浅出的对艺术的谆谆教导犹在耳边回响。

这个展览的结构对于个案研究来说是较为完整和全面的——从点到面、从横向到纵向、从个人到群体,都有了较为充分的呈现。

展览的每个板块都配有少量文字介绍及宋先生本人的画语录,以启发观众的理解和思考。重点的40幅作品做了导赏解读,但并没有把文字直接喷绘在墙面上,而是让观众通过手机APP了解作品背后的故事。这样做的想法是不希望在一开始就干扰到观众欣赏作品的直观感受,同时也能保持展厅的墙面的整洁美观。在文字方面,我们尽量使用通俗易懂的词汇拉近与公众的距离。晦涩难懂并不代表学术和高级,我们通过减少过于专业性的词汇和语言,以娓娓道来的方式,增强展览的“可读性”。在内容上,我们没有过多地代入个人情感和评价,不是“我说你听”的模式,而是尽可能地通过还原展示对象最真实的状态,让观众自己去感受、去体会、去思考。毕竟,自己发现的乐趣远远大于直接被告知。

3.研讨会新模式

许多活动在展览的同时总是少不了学术研讨,但严肃认真、能真正产生学术成果的研讨会并不多,大多是形式过过场。因此,在构思学术研讨会方面,我们也征求过不少专家学者的意见,最终决定举办两场学术研讨会。一场以宋先生的学生以及行业专家为主,围绕对宋先生乃至新金陵画派以及20世纪美术史研究层面的学术研讨会。另一场则是由青年学者为主,以开拓宋文治艺术人生专题研究的新方向为主题。在以往针对传统艺术家的个案研究中,青年学者总是容易由于年代久远、资料匮乏、缺乏新意等原因缺席。但从长远看,青年学者的断层很有可能会影响到个案研究的可持续性发展,并使研究难以与时俱进地对当下艺术产生影响。为了让更多的年轻学者加入到项目中来,我们进行了面向全球的论文征稿活动,并在会前分别在北京、南京、深圳进行了三场学术交流会,为参加论文征稿活动的学者们提供资料,并进行面对面的交流,更好地保证了论文征稿的学术水准。

三、视觉呈现及品牌衍生

视觉设计也是展览重要的组成部分。良好的观展氛围能更好地让观众融入展览的意境,从而自觉地慢下脚步,与每一件展品交流和对话。我相信:当观众的观看方式发生改变,他能耐下性子去看时,作品自身就有了足够多的细节会开启与他的对话,让他得以真正感受到艺术给内心带来的触动和共鸣。这也才能真正达到艺术之于他的教育意义。

在这次系列活动的整体视觉设计中,庄重而又不失喜庆是主要的基调。整个展览的主色调以红色和金色为主,并对“百年宋文治”进行了整体性的logo设计,从视觉上提高辨識度。展厅中的铜像、老照片、老报纸、信札笔记、速写稿、书房等场景的设计,都让宋老的形象更鲜活和丰满,让观众真正地走进他的日常生活,感受他的音容笑貌。除此之外,展览还开发了一系列的衍生文创产品,把宋老的艺术带回家,让艺术真正地走进大众的日常生活。

最后,我想说的是:只有真正地站在公众的需求角度去策展,才能让观者体会到观展带来的愉悦、满足感和启发意义,从而减缓他们走进美术馆时的焦虑和恐惧。