乡村振兴背景下地域性传统村落的保护规划探究

2019-09-10孙应魁翟斌庆

孙应魁 翟斌庆

摘要:党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,对于传统地域性乡土村落的保护更新来说既是机遇也是一项挑战。文章针对新疆特克斯县琼库什台特色旅游村落的发展现状和相应振兴问题进行了梳理分析,结合新疆地区乡村振兴发展理念,对琼库什台古村落的保护更新提出“理水护林”“梳脉成络”“分区设点”“修屋复景”的具体策略,以期助推相类似地区乡村振兴的实现。

关键词:乡村振兴;传统村落;保护更新;琼库什台村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.02.017?中图分类号:TU982

文章编号:1009-1483(2019)02-0113-07?文献标识码:A????

Research on the Protection Planning of Traditional Villages under the Background of Rural Revitalization: Taking Qiongkushitai Village in Tex County of Xinjiang as an Example

SUN Yingkui, ZHAI Binqing

[Abstract] The report of the Nineteenth National Congress of the Communist Party of China puts forward the strategy of rural revitalization, which is both an opportunity and a challenge for the protection and renewal of traditional regional villages. In this paper, the present situation of Qiongkushitai Village in Tex County, Xinjiang, and the corresponding rejuvenation problems are analyzed. Combining with the concept of rural rejuvenation and development in Xinjiang region, the author puts forward the "management of water and forest conservation" for the protection and renewal of the ancient village in Qiongkushitai, Xinjiang. "combing veins into a network" "setting up a point in a district" and "building a house and restoring scenery" are the specific strategies in order to promote the realization of rural revitalization in similar areas.

[Keywords] rural revitalization; traditional village; protection update; Qiongkushitai Village

引言

習近平总书记在党的第十九次代表大会上明确提出全党工作的重点就是坚持解决好“三农”问题,将农业农村的发展作为优先考虑的对象,实施乡村振兴战略。新疆维吾尔自治区政府据此召开多次乡村振兴战略报告会,指出围绕实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的“五大目标”,紧密结合新疆地区实际,推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”,建设幸福美丽乡村。同时充分利用新疆地区地理环境优势,可在旅游资源丰富的古村落相应开展乡村旅游业,依托优美的自然人文环境,鼓励农牧民将地域特色饮食、服饰、技艺等民俗文化融入乡村旅游“吃、住、行、游、购、娱”的全过程,积极开发集民族歌舞、民族体育、民族节庆、民族风俗为一体的文化旅游项目,达到农牧传统村落的有效振兴。文章所选取的特克斯县琼库什台村即为典型的民族特色历史文化古村,通过对古村落进行深层次的现状问题分析挖掘,探索基于古村可持续发展的保护与更新之路,构建新形势、新时代下古村的乡村振兴策略。

1 琼库什台村概况

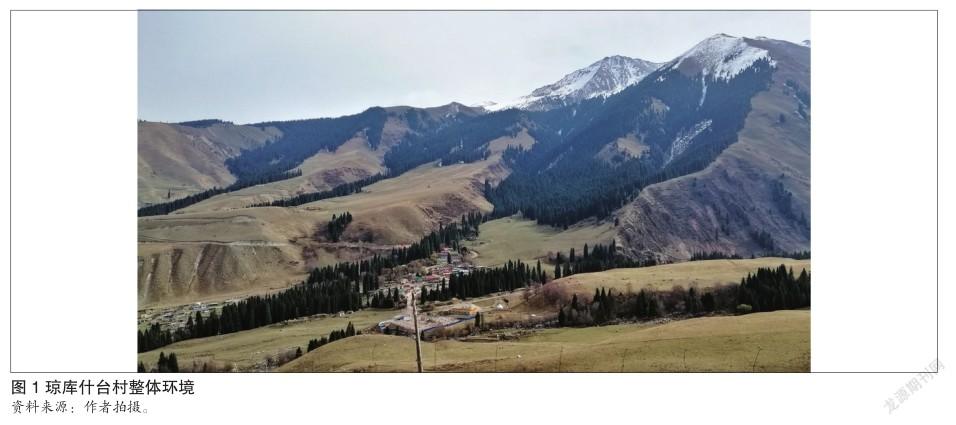

琼库什台村隶属于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉乡,距特克斯县城大约90公里,与伊宁市相距约180公里。村落位居深山,环境相对闭塞,整个村庄几乎全以畜牧业为主,村中居民绝大多数为哈萨克族。村落居于特克斯河岸畔,临近克什库什乌孙古城、喀拉峻大草原、库尔代河大峡谷等人文及自然风景名胜地,是一个典型的深山幽静特色民族古村落,并于2010年被国家文物局、住房和建设部授予第5批“中国历史文化名村”称号。以此为发展机遇,当地政府试图规划构建“生态旅游文化名村”来寻求地区居民经济效益的增长和古村落保护规划的进一步完善[1](见图1)。

村子背依库尔代河,前邻比依克大山,特殊的地质构造、特定的地理环境使河谷在地域变化方面形成了多样的气候类型,也拥有着丰富多样的气候资源。这里年平均气温8~9℃,全年以2月份最冷,7月份最热,平均日较差在10~16℃之间,最大日较差在20~28℃之间,春季升温快,但不稳定;夏季短促,但有炎热(≥30℃)和酷暑(35℃)出现;秋季降温迅速;冬季漫长而寒冷,最高有200天以上的冰冻期。平均降水量为262.3毫米,有时高达500~1100毫米以上,雨量充沛,是新疆最湿润的地区。闭塞的地理环境使琼库什台村较少受到外界的干扰,成为与世隔绝的一方净土。地貌风景秀丽,喀拉峻大草原、高耸的松林、远处皑皑的白雪,勾勒出世外桃源般的自然景色。琼库什台村逐水而居,三面环山,房屋依水而建,村里人畜饮水及生活用水均来自库尔代河,河谷较宽,常年水流不止,其支流琼库什台河赋予村庄灵气,两岸松杉交错,山水景色怡然,一副清新秀丽的画面反映出人与自然和谐共处之道。

2 琼库什台村发展现状及问题

2.1 村落特质

琼库什台村的宗教信仰、衣食住行、婚丧嫁娶等具有哈萨克族的传统神秘味道,汉时细君公主在《黄鹄歌》中所述“以肉为食兮酪为浆”即是对哈族饮食习俗精准的描写,唱史诗、阿肯弹唱、赛马、摔跤、姑娘追等构成了哈萨克文化的显性符号[2];流传百年的古老手工艺“雕刻”“擀毡子”及哈式毡房、哈式特色饮食、哈式服饰、哈式礼仪等都可作为之后发展旅游的吸引点。

村落毗邻乌孙古道,以库尔代河的分支琼库什台河为线性发展轴,散居的若干居住组团构成了典型的哈萨克古村。该村最突出的特点是历史久远的乌孙古道、琼库什台河发展轴及作为村民精神寄托的伊斯兰清真寺与小河两畔郁郁葱葱的茂盛林木,形成的景观空间轴统制着全村格局,也规束着全村的生活秩序。

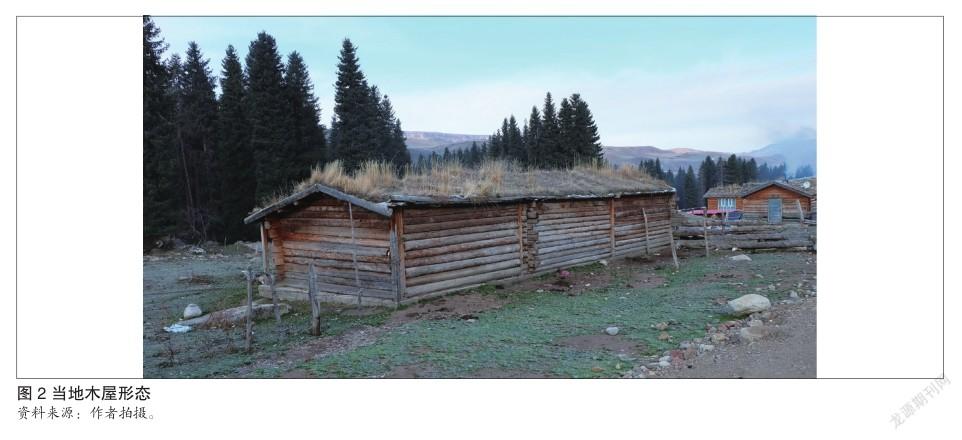

琼库什台村民居的特点之一是其建筑布局与自然地形紧密结合,二是不会刻意追求朝向,这与村落座落于山谷有关。琼库什台村的民居形态以木结构建筑为主,开窗较少。由于林区木材充足,牧民民居就选用挺拔坚实的木材来修筑,去皮凿槽做简单加工后搭建居屋,其墙体及屋顶通体都以木材构架,形成一种较为典型的井干式木屋形态[3]。屋顶以树干棚架上覆枝干和泥土,内部作简单装修,由于村落地区较为潮湿,雨水相对较多,故常以板材架起坡顶以利泄水,坡度在20到25度左右,以起到固土的作用,屋顶选用直径在120~150mm左右的檩条,上铺30mm厚木望板(构件提前刷生桐油两遍,熟桐油一遍),上覆土80~100mm,坡屋顶上通常种植草皮,厚厚的垫草对本地炎热的夏季暴晒有一定的阻挡隔热作用,这种形式被称为双坡长草屋顶,在严寒的冬季对民居的保温也有重要意义。屋顶种植草皮也形成了当地独特的乡土建筑风格,构成了村居地域特色(见图2)。

琼库什台村自建村以来,由于山洪、泥石流等自然灾害的侵袭及人口增长对生活空间的需求,使村庄经历了从起初围绕伊斯兰清真寺的几户人家发展到后来逐步向琼库什台河下游相对平坦的河谷地蔓延的村落布局演变特征,但不变的是民居住宅始终依附于宗教建筑清真寺布置。整体而言,琼库什台村的营建依据着借山之势、逐水而居、以清真寺为核心的传统,形成了独特的空间形态特征。

2.2 问题及挑战

琼库什台村在保护与发展更新道路上现面临着三大问题和挑战。

2.2.1植被保护与自然灾害防治

琼库什台村地处深山,气候变化异常,短时强降雨、雪等时有发生,严重时甚至有山洪出现,对村民的人身安全和家庭财产安全带来了极大的威胁,地理气候的独特也是古村落不断发展演化的潜在适应性动力。新民居的建造又需用大量的松杉木作为建筑材料,而林木植被的消耗是短时间内难以恢复的,大量砍伐更是破坏了当地特有的地表植被覆盖,凸显了环境问题与自然灾害防治在规划保护中的迫切性。

2.2.2本土文化自信丧失从而导致建筑风貌日趋城镇化

近年来随着城镇化建设的日趋推进,以及古村落居民为单纯追求现代化功能生活需求的满足,在缺乏有效指导的情况下部分村民自发拆除原有木构传统民居而营建新式建筑材料住居,导致村落地域特色有所丧失,也体现出本土居民对自身特色地域文化的不自信状况[4]。因此,正确的规划指导使居民提升居住生活功能质量的同时保有本土地域文化特色、增强居民的地域文化自信是村庄保护更新的重点工作。

2.2.3村落空间与民居建筑如何应对随之而来的旅游服务需求

由于村落以发展旅游业作为未来村居规划产业,故由此带来的旅游发展问题对于村居的交通区划、功能定位、饮食需求等都提出了新的要求。在发展旅游业的同时要尽量避免对村落传统布局形态和街巷空间适宜尺度,以及居民正常劳作生活带来不必要的破坏、干扰。

3 琼库什台村保护规划策略探究

3.1 理水护林——借自然山水之势,构生态人居环境

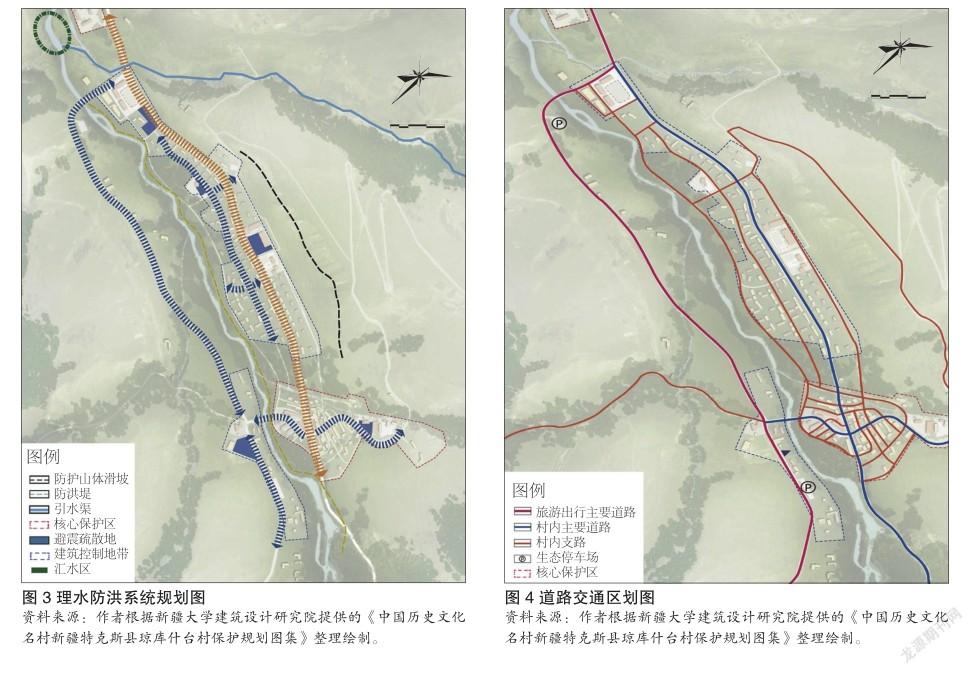

琼库什台村是自主生成发展的自然村落,其整体形态与地形地貌相融合,空间肌理变化也与当地生产生活方式相适宜,具有典型的山区牧业型地域特色。为了日常起居生活的便捷,村落民居多临水营建,山区夏季多余的降雨对于当地的特色木屋来说也是一个不小的考验。通过调研分析,结合村落现有防护营构体系,理水护林工作尤为重要[5](见图3)。

3.1.1汇水导流

笔者经过对琼库什台古村落的实地调研分析,认为洪水等自然灾害对村居造成的巨大破坏与村落排水、导水系统的缺失有重大關联。拟规划若干村居降水汇合点,因势构筑村居排水体系,使其有效应对强降雨的安全威胁。

3.1.2生态防洪

针对古村原有水系、河道问题现状,拟对琼库什台村及其支系进行清理疏浚,将废置的村居门前用水沟渠重新打通,使其连成网络体系。关于河堤、渠道的构筑拟以当地盛产的特色小圆木夯桩加固,密排形成堤渠壁面,使其与古村传统木屋形态相呼应,并在河道特定区段重点进行景观节点打造,使河道水渠也自然形成村居地域景观特色的一部分,而独特的水利设施建筑也可成为外来游客观赏的一大亮点。

3.2 梳脉成络——引绿入村,沿河与路设的流线型村落

流线型村落的梳脉成络主要可体现在两个方面,一是针对村落生态景观体系而言,结合村落故有自然资源优势,将周边生态资源景致与村落人文景观节点有效连通起来,打造旅游景观绿化廊道;二是对于村落发展旅游道路系统而言,基于村居交通体系功能区划的特定需求,布置、构筑合理的村居交通网络,使不同的使用主体各取所需,有效减少旅游业对传统村落正常生活、劳作的无端干扰[6](见图4)。

3.2.1营建村落与自然的生态廊道,打造景观节点空间

依照琼库什台村长期以来自发形成的空间节点元素,进一步打造水渠绿化廊道、村口古树空间、道路绿化节点。绿化廊道——水渠两侧杉木林立,景色优美,应予以保留,新修引水渠两侧可人工种植本土松树,形成交错状绿化格局,也与远山松景形成呼应;村口古树空间——炎热夏季古树下的荫凉是人们对外交流的重要场所,作为出入村庄必经节点,承载着几代人的场所记忆,保持现有形态,可加设民俗风情小景,使空间更加活泼、惬意;道路绿化——村落道路景观相比河道两侧有些单调,可种植多层级的灌木、乔木,增加村庄绿化层次,也可抵御冬季的大风,维护村庄小气候。

3.2.2交通区划

将拟规划的琼库什台古村落交通体系按使用功能需求可分为旅游出行道路和村民生活性道路两类。结合近年来的游客游玩现狀,旅游出行道路需要具有较强的通行能力[7]。村内原有两条主要对外出行道路(其一为乌孙古道),将其中去往特克斯县城的环村主要道路拟规划为旅游主要出行道路,进行适当加宽、硬化处理,并于入村口区段设置生态停车场。而乌孙古道由于年久废置,车载通行能力不足等原由拟发展为体现古道文化特色的村居步行交通体系。在坑洼的地段进行整体风貌性修筑,采用本土材料,并可与村内次要道路、支巷等有效连通,使游客在游赏的同时也可体验到村居传统劳作、生活状态,而旅游的相关服务设施也可为村民服务,既相互功能独立又有必要的沟通联系,进行适宜性连结。

3.3 分区设点——以人为本,各有所需的空间格局

根据村落不同时期进化发展的沉积形态及外来游客的特定游憩功能需求,对村居空间进行合理的分区规划和重点特色节点空间的生态打造。

3.3.1 功能空间的分划

琼库什台村的空间演进是由南向北逐步演化而来,充分结合具体的地形环境,进行着多样化的构建。位于村居核心的清真寺片区为原始村址所在地,也是现今居民日常礼拜所在地,可通过相应规划分区,将部分区域营造成神圣肃穆的宗教体验区,使外来游客可近距离体验哈萨克民族礼仪文化或伊斯兰活动民俗[8],形成村居游览独特的信仰文化空间。村居中部过渡空间地带由连续的民居、畜圈构成,具有原汁原味的牧业型本土乡村风貌,拟规划为民居参观区,保持村内巷间坊里的空间肌理,与旅游路线相临的部分民居可改为民居体验房;清真寺的西北区域为早年小学遗址,周边有大片的荒芜空地,且留存有部分倒塌古民居。经调研分析,拟将该区段规划为古村特色民俗文化体验区,展示哈萨克传统非物质文化遗产,如姑娘追、叼羊、猎鹰、射箭等[9]。并将倒塌古民居进行部分原样保留,体现古村传统民居营建技艺,也展示出对本土地域性的充分尊重,唤起游人、村民的独特乡愁。

3.3.2 特色节点空间设定

琼库什台村有着天然的雪杉松林、高山流水等生态美景,可以给人以独特的精神感官体验,加之传统的哈萨克式民俗风情文化使古村蒙上一层神秘的面纱,激发外来游人的好奇心。故在古村落旅游保护规划上,重点营建出特定特色节点空间,包括村庄入口古树空间、生态停车场、清真寺及寺前宗教文化体验节点、村民生活区、特色展览馆、赛马场、野营区、民俗文化体验区的原小学改建成的具有现代生活功能的宾馆、周边的非物质文化遗产体验区等。

3.4 修屋复景——延续文脉,传承本土技艺

覆草木屋民居是古村落居民千百年来应对地域特殊气候地理环境所探索出的有效适应性营建智慧,其中不乏有大量可资传承再利用的节约能耗、生态宜居的传统营造经验,为满足游客休憩功能而改造的木构民宿等旅游功能服务空间设施也应充分利用本土建筑技艺,延续传统智慧[10](见图5)。

3.4.1原小学的改造和利用(改为村居民宿)

(1)存在问题

原小学建筑作为旧时村落中心点之一,由于山洪隐患而废置,场地较为开阔,在保持村落整体面貌不变的前提下对小学建筑进行更新改造再利用是乡村本土营建的重点所在[11]。经调研发现,原小学建筑改造现存以下3个问题:一是内部功能转化,由于之前为教学用房,空间较方正,不像现今居住民宿的常规布局,而游客对休憩空间又要求高质量的标准化,故对再改造有所不便;二是建筑风貌,原小学为全村唯一一处砖瓦建筑,外部形态由于年久失修有所变化,与村庄全木建筑有所失衡,故村民要求改变原小学外貌以相协调,形式为本土风格又被要求具有现代气息,故需要对建筑形式进行大的改变;三是结构性能问题,原小学采用砖瓦形式,废弃后无人照管,由于各种人为或自然因素的影响局部破损严重,有重大安全隐患亟待改善。

(2)解决方案

在建筑布置上,充分考虑村民要有所回忆的需求,保持原有四幢教室布局,在内部空间中拆除非承重隔断,按照传统民居木式榫卯作法仿哈萨克传统用全木装饰,满足游客的高品质需求[12];在外部形态上,修复破损的构件,为呼应当地整体风貌在屋顶种植草皮植物,将原有开敞走廊用实木包裹,加装现代化落地窗,既可抵御冬季的寒风,又可充分欣赏室外远处的雪山美景,按照当地民居做法于后墙开一小门,辟一花园,置有休憩茶座,夏季可于花园观景品茶与交流;在结构力学方面,对破损的墙体进行修复,计算分析原有结构承重系统,对不足以抵抗结构应力的部分进行适当优化处理,采用受损墙体中加配钢筋和混凝土浇筑加固手段[13],外部运用当地木材通过叠木覆盖提升结构的基本力学性能。

(3)原小学改建木屋的本土营建思考

原小学处拟建包括民俗文化体验区的民宿及传统手工艺展示馆等,沿袭传统村落民居的风貌特征,针对古民居的物理缺陷有效改良传统乡土营建技艺,通过现代营建技术手段的有机融合,延续了传统的地域建筑风格[14],也使得传统构筑技艺有了可持续的利用价值,加之本土的木屋建构材料可重复利用,且便宜易取,节约资源,对本不富裕的地区乡村而言意义深远。

3.4.2乡土景观节点营造

琼库什台村有古树、入村石桥、河道水景等休憩游玩、养生场所,体现出地域文化意境。古树——树下空间是村民日常聚集最多的交流场所,构成了几代人的乡愁寄托,营建民俗建筑小品及手工艺雕塑于古树旁,再配以各式可供休憩的板式、凳式艺术品,可加深古树节点空间的场所精神,增添古树空间的生动性;入口石桥——承载着村落组织流线的节点功能,具有交通枢纽的作用,同时还是具有通透视线的景观廊道,并拥有亲水的特点,自然成为重要的交流、驻足场所,将桥下河水部分注入跌水池中,入引水渠,河水潺潺,营造出“小桥、流水、人家”之空间意境[15],形成良好的文化生态景观;河道水景——借助河道两旁的云杉绿化,在岸邊配以凉亭、湿地,打造亲水空间,“亭空间”宜为木质结构以融入环境,夏季可供乘凉吹风,冬季可在亭中悠闲晒日,闲看云杉连绵,聆听水声潺潺,别有一番情趣。

4 结语

乡村是一种地缘演化的生存印迹,它历经沧桑,完好保有我们中华民族的历史文化资源。发展乡村旅游业是大多数贫困边远地区实现经济增长、尽快脱贫的有效途径之一,因为旅游业规划起步较易、成本投入较少、可较大比例依靠本地劳动力[16],并且和环境协调性较好,在发展旅游业的同时尊重原有生态格局及村民的日常生产生活方式,注重生态文化和交通脉络的建构与传承,对处理村落旅游空间与村民生活空间、生产服务空间之间的关系有重要价值,是实现地域传统村落保护与更新发展的根本途径。通过对琼库什台古村落的保护规划探究,希望可对当前大规模的乡村振兴规划建设提供一定的借鉴。

参考文献:

[1]孟毅.哈萨克族多元文化研究[M].北京:中央民族大学出版社,2008:8.

[2]陈震东.新疆民居[M].北京:中国建筑工业出版社, 2009:48.

[3]李群,安达甄,梁梅.新疆生土民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2014:33.

[4]王旭东,周亚成.哈萨克族:新疆吉木乃县巴扎尔湖勒村调查[M].昆明:云南大学出版社,2004:238.

[5]吴亚伟,张超荣,江帆,等.实施乡村振兴战略 创新县域乡村建设规划编制——以《安徽省广德县县域乡村建设规划》为例[J].小城镇建设,2017,35(12):16-23.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.12.002.

[6]吴焕加.现代化、国际化、本土化[J].建筑学报,2005(1):10-13.

[7]卢健松,姜敏,苏妍,等.当代村落的隐性公共空间:基于湖南的案例[J].建筑学报,2016(8):59-65.

[8]单德启.建筑学术论文自选集:从传统民居到地区建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2004:52.

[9]王海银,王涛.乡村风貌的地域性传承与更新——棣花古镇规划启示[J].小城镇建设,2018,36(2):92-97.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2018.02.014.

[10]王瑾,刘慧敏,段德罡,等.松巴村本土营建策略研究[J].建筑学报,2016(4): 8-13.

[11]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[12]穆均,周铁钢,万丽,等.授之以渔,本土营造——四川凉山马鞍桥村震后重建研究[J].建筑学报,2013(12):10-15.

[13]阎波,屈少敏.当代北疆建筑创作中的地域性建构思考——以阿依墩维族聚集区更新为例[J].西部人居环境学刊,2016,31(4):112-117.

[14]勒亦冰,王军.城乡一体化进程下西北干旱区生土民居营建研究[J].生态经济,2012(2):192-195.

[15]韦浥春,汤朝晖.桂西北壮族、侗族传统聚落形态比较研究[J].小城镇建设,2015,33(12):92-98.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2015.12.021.

[16]王录仓,李巍,李康兴.高寒牧区乡村聚落空间分布特征及其优化——以甘南州碌曲县为例[J].西部人居环境学刊, 2017,32(1):102-108.