浅谈初小科学衔接“浮力”的几个实验问题

2019-09-10张艳丹

张艳丹

摘 要:实验教学是科学课堂教学的重要环节,通过实验教学,使课内知识进一步深化,同时还培养了学生观察、思维、动手及创新等能力,培养学生严谨求实的科学态度和方法,以及团结协作精神。浙教版初中科学八年级上册《水的浮力》,教科版小学科学五年级下册《沉和浮》都是有关浮力的内容。为了促进初小教学衔接,进一步推动初中科学教师对学情的研究与运用,提升课堂教学效率,以初中《水的浮力》教学片段中几个实验为例,谈谈本人对初小教学衔接中实验教学的一些想法,进而反思。

关键词:初小衔接;浮力;实验教学

小学和初中科学都以全面提高每一个学生的科学素养为宗旨。小学科学是启蒙课程阶段,初中科学是入门课程阶段,初中科学是小学科学的继承和发展,两者存在着相互依靠、前后延续的关系。然而,现行的教材是:小学教科版《科学》(以下简称小学科学),初中浙教版《科学》(以下简称初中科学),两套教材因为不是同一组编委所编,难免存在着很多的不和谐,重复现象也相当明显,因此,初小科学衔接教学是一个值得关注和深思的问题。

1.浮力的感受

教学中,老师先提出:“关于浮力,你们在生活中有哪些实际的体验?”,学生想到游泳圈、船在水里浮着、人在死海浮着等初步感受浮力。接着,学生分组进行感受浮力的实验。最后,老师做演示实验。通过学生生活的体验和动手实验,再加老师演示实验,让学生变被动为主动,积极思维,提高分析问题的能力,同时也为后续学习做铺垫。

小学科学中虽有让学生手指压小船和把一块泡沫塑料块压入水中等活动,能直接感受水的浮力,但由于物体较小现象不明显,致使体会不够深,再加上时间久,学生几乎都忘记了当时的现象。初中科学不是简单地将小学知识复习一遍,而是通过学生分组实验,再加老师演示实验,双重感受浮力。旧知识回顾,容易使学生在此基础上建构起新知识,顺应学生的思维发展,有利于课堂教学效率的提高。

2.浮力的方向

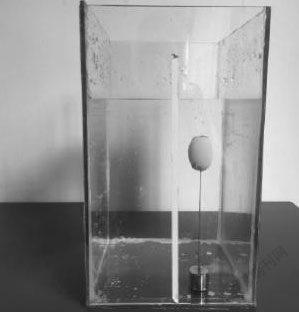

重锤线实验的回顾,让学生推测浮力的方向,引导学生观察绳子的方向。接着,老师用这个装置(图1),把乒乓球放入水中,观察并与重锤线对比,推出浮力的方向是竖直向上。看似简单的对比实验,能让学生看到形象、直观的现象,实现了从实验现象到概念的转变,前后新旧知识的联系,促进已忘知识的再现和巩固。

由于小学生受年龄、思维等诸多原因的限制,因此小学科学对浮力的方向并没有太多的解释。初中生处于由具体形象思维转向抽象逻辑思维的过渡阶段,对比较复杂的问题一般能从理论上加以分析和概括。从此片段中可见,回顾重力知识,明确重力方向。有此基础,乒乓球所在容器正放或倾斜,利用乒乓球下面的绳子,学生能判断出乒乓球在水中的浮力方向,通过受力分析,浮力方向始终是竖直向上。借助已有知识使新旧知识建立有机联系,运用知识迁移规律指导学习新知识,突出力学中的内在规律和联系,从而提高课堂教学效率。

3.浮力的大小

乒乓球在水里浮起来,那沉下去的钩码浸在水中有没有受到浮力呢?学生通过分组,进行小组合作探究:测量在液体中下沉物体受到的浮力大小。通过数据分析,利用二力平衡,最终得出浮力的大小,即F浮=G-F浸拉。由直观的感觉上升到科学的理性,正体现了认识论的特点。

此内容在中小学教材上貌似有点重复,但对知识要求是不同的,初中老师不能按部就班地让学生重复小学内容,需要改变教学中“重结论,轻过程”的注入式教学,注重启发诱导,调动学生学习的积极性,结合具体的现象和理论分析,进一步加强学生科学思维训练和提升能力的过程有效方法,重视和强化这样的一个分析过程,实验和理论分析并重。

4.反思:重视实验教学的具体策略

实验常以独特的魅力,吸引着学生步入奇妙的科学殿堂,激发学生学习科学的兴趣,帮助学生理解和掌握科学知识和技能,启迪学生的科学思维,训练学生的科学方法,培养学生的科学态度和价值观。

4.1重在亲身实验

尽可能采用简易的仪器和器材,可以同桌的两位同学为一组,观察实验现象时可见性更强,而且每位学生都能够亲自动手进行实验操作,使学生对实验获得更加清晰的印象,既能学到科学知识,又能提高实验能力以及学习的兴趣和主动性。

4.2巧在改进实验

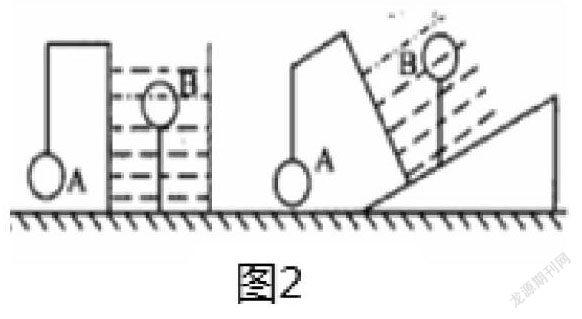

对于初中生来说,实验不能太单一,特别是小学已经做过的实验,尽量要以学生的兴趣为出发点,调动学生参与实验的积极性,符合学生的认知能力和接受能力。如改进浮力方向的实验装置,将重力和浮力两方向二合为一,如图2所示,受力分析重力与浮力的方向互为相反方向,而重力的方向是竖直向下,那么浮力的方向即为竖直向上。

4.3乐在演示实验

进行演示实验获得知识,知识保留率将大大提高。通过演示,让学生仔细观察,直观、形象的实验现象,大大提高学生学习效率,提高课堂教学的效率。

在教学中,还有其他大量的实验值得我们去研究,去改进,去创新。在培养学生观察能力,激发学生学习兴趣等方面,实验教学有着不可替代的作用。

參考文献

[1]傅建萍.立足初中关注中小学科学衔接教学[J].学问·现代教学研究,2011(5).19.