引爆课堂——认识爆炸发生的条件

2019-09-10刘新忠

摘 要:化学是以实验为基础的自然科学,创新实验是吸引学生眼球的重要手段。通过实验的设计与创新,聚焦课堂的化学知识与学科素养,“引爆”学生对化学的学习热情,是实现高效课堂有效途径,能够为学生的知识、情感、能力的快速发展提供机遇。本文基于化学认知的特点,就如何从感性到理性的转变来进行课堂情境的创新设计,如何通过实验创新进行更高效的内化化学知识并且建构化学体系,如何改变观念把教的逻辑变为学的逻辑等方面进行阐述,以《认识爆炸发生的条件》为例进行初步探索与思考,试图找到更适合初中化学课堂的教学方法。

关键词:引爆;引领思维;高效课堂;爆炸条件;实验设计

引爆是实现高效课堂有效学的前提,能够为知识、情感、能力的快速发展提供机遇,是知识、方法系统化、内化的必要过程,是变教的逻辑为学的逻辑的最彻底的观念更新。下面就笔者在认识爆炸发生的条件一课中谈一谈一些具体做法:

一、切入生活引入课堂,激发兴趣

在教学实践中,围绕生活、社会热点等相关的问题切入新课,不仅能激发学生学习兴趣、调动学生的积极性,同时也可避免一些化学性的事故发生在我们身边,对提高学生的科学素养大有裨益。

笔者以2015年6月27日新北市八仙乐园彩虹派对的场景引入新课,彩虹派对虽炫酷,但出现了不合谐的音符,发生了爆炸事故,造成474人受伤的悲剧。这样的悲剧是怎样产生的呢?今天我们就这一问题进行剖析及其预防。这样,紧扣课题精心设问,制造悬念切入,有力地吸引学生,敲开学生幽闭心灵之门,突出重点,聚焦思维,激发兴趣,增強求知欲。

二、设计实验引领思维,感悟新知

实验是最好的老师,是打造高效课堂最有力的手段,有助于学生对化学基本概念、原理的理解。培根说过:方法比知识更重要。知识本身在人的头脑中存留的时间不会太长,日后用不到的知识很快就会被遗忘。而思维的方法是有效的、长期的受益。实验从设计、操作、分析实验结果、总结归纳规律,都离不开科学的思维方法,分析法、归纳法、对比法、猜想验证法以及综合法等是化学实验常用的思维方法,思维方法比实验结果更为重要。

1.对比归纳引领思维

对比是一种重要的学习方法,通过观察、分析,找出研究对象的相同点和不同点,它是认识事物的一种基本方法,在化学学习中设计对比实验有利于学生更好地理解应用所学的知识,由浅入深、由表及里,使学生的思维从表象到本质,同时还能使学生的观察能力、分析能力、归纳能力等得到进一步的发展。

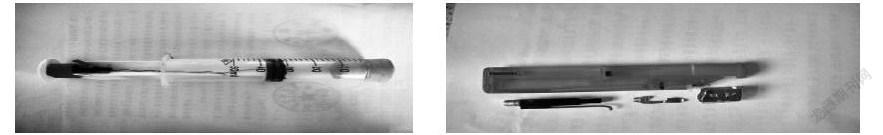

笔者设计了第一组实验:①点燃酒精灯。发现酒精灯酒精能安静的燃烧;②用下图所示装置进行酒精燃烧爆炸实验。该装置利用注射器去掉头部,加上橡皮塞形成了一个有限的空间的反应容器,用打火机内的电子点火器连接导线来点火。实验时将注射器内滴入1-2滴酒精,塞上橡皮塞,按点火器点火。发现橡皮塞被爆飞。学生通过对比分析,很快得出爆炸发生的条件之一:要有有限的空间。

笔者又设计了第二组实验:①利用如上装置收集了一定量的纯净氢气,塞紧橡皮塞。用电子点火器点火。发现没有发生爆炸;②再收集一定量的氢气,稍松开橡皮塞,抽入一定量空气,塞紧橡皮塞。用电子点火器点火。发现橡皮塞被爆飞。学生再次通过对比分析,不难得出爆炸发生的条件之二:要达到燃烧的条件。

是不是只要可燃物和氧气在一定的空间内,点燃就一定会发生爆炸呢?于是笔者又设计了第三组实验:用上述实验装置收集5mL氢气,分别抽入以下体积的空气,塞紧橡皮塞。用电子点火器点火并记录现象,如下表:

空气 1mL 2mL 3mL 25mL 35mL 45mL 55mL

现象 不爆炸 不爆炸 爆炸 强爆炸 爆炸 弱爆炸 几乎不爆炸

这让学生认识到爆炸发生的条件之三:要有一定浓度范围——即爆炸极限。

归纳得出爆炸发生的条件:可燃物与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,在有限的空间内遇火即发生爆炸。

2.猜想验证提升思维

猜想是基于某些已知的事实材料和头脑中已有的知识,通过理论思维的能动作用,对未知的量及其关系作出的一种猜测性的推断。是一种重要的思维方式。它既有逻辑的成分,又含有非逻辑的成分,具有一定的科学性和很大程度的假定性,没有大胆的猜想,就做不出伟大的发现。化学上的许多创造就是以猜想为前提的。通过猜想、分析、设计实验、实验验证等环节来培养学生的探究能力和创新意识,使学生对事物的认识从感性到理性。

由以上实验可知,可燃性气体、液体均可发生爆炸,那么固体可否爆炸?

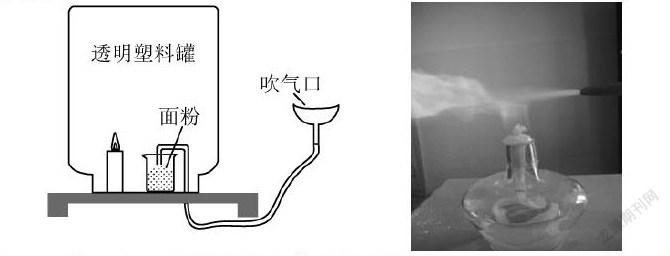

根据气体、液体发生爆炸都是分散在空气中燃烧引起的,于是猜想固体要燃烧爆炸必须也要分散在空气中,也就是要与空气有足够的接触面积。为此笔者又设计了第四组学生实验:①用燃烧匙将面粉放在酒精灯火焰上去点燃,发现面粉不易燃烧,只是被烧焦。②用洗耳球吸取面粉后,喷向酒精灯火焰。发现面粉粉尘可以燃烧,形成如图火焰。说明增大可燃物的接触面积,可使燃烧变得更剧烈。所以猜想只要增大固体反应物的接触面积也可能会发生爆炸,因而为了使面粉更易于分散在空气中燃烧,故采用如图所示的顶吹法,而未采用教材中的底吹法。当缓缓吹气,慢慢扬起面粉,过一会儿当达到面粉的爆炸极限,在透明塑料罐内看到弥散的面粉燃烧并发生了爆炸。为此得出猜想是正确的,可燃性粉尘在空气中燃烧也可以发生爆炸。

三、回归生活引爆课堂,提升能力

当笔者提到炫酷的彩虹派对中使用了染有各种色素的玉米粉增加了派对的场景氛围时,学生立刻就明白了造成悲剧的原因:正是这种玉米粉弥散在空气中遇明火而导致。因势利导如何防止此类事故的发生,就是破坏爆炸发生的条件。不是化学的惹的祸,而是不懂化学才犯的错。

巧妙地设疑、布疑,以如何发生爆炸、怎样的物质会发生爆炸来制造悬念,就能在问题中引爆学生思维的“可燃点”,悉心演绎出精彩的课堂教学。在探讨问题时,促进学生积极思维,融会贯通知识,真正做课堂的主人,大大吸引学生的注意力,更好地促进学生学习能力的发展。让其在问题的探索中发现问题、分析问题、解决问题,形成正确的人生观、物质观,提升学科科学素养。

作者简介:刘新忠,男;出生年月:1978年6月;籍贯:江苏南通;民族:汉;学历:本科;职称:中学一级;研究方向:化学教学、实验教学;单位: 南通市通州区实验中学