钢琴变奏曲《女娃担水》的情感变化探析及演奏启示

2019-09-09吴若凡

吴若凡

(福州外语外贸学院,福建福州,350000)

一、钢琴变奏曲《女娃担水》概述

(一)关于作者

鲍元恺先生(1944—)是我国目前最具影响力之一的作曲家、音乐教育家。他毕生致力于探索中国传统音乐,引用中国民间音乐素材进行创作甚至对原汁原味的民间音乐进行艺术加工,旨在为世人展示中国独特的民族民间音乐魅力。鲍元恺先生的音乐创作秉承着“人写、写人、为人写”的原则,扎根于民族民间音乐沃土,“用西洋乐器讲中国故事”,探索中西音乐融合的新路。[1]如《华夏弦韵》室内乐集、《纪念》《台湾音画》《禹王》《燕赵》《景颇童谣》等,这些作品多次由国内外著名的交响乐团在世界各地演出,获得广泛赞誉。

1990年初,鲍元恺先生以中国汉族民歌为主题,创作了弦乐四重奏《中国民歌八首》,同年11月在《中国民歌八首》基础上完成了风靡海内外的《炎黄风情——中国民歌主题二十四首管弦乐曲》。

朱培宾先生(1972—)是厦门大学艺术硕士,本科和研究生时期师从鲍元恺先生。2007年底朱培宾将鲍元恺先生的《炎黄风情——中国民歌主题二十四首管弦乐曲》(以下简称为《炎黄风情》)改编为钢琴版本,即《炎黄风情——二十四首中国民歌主题钢琴曲》。这部钢琴改编曲集的诞生,使钢琴这一备受大众喜爱和关注的音乐表现形式能够更加广泛地传播和普及鲍元恺先生的原作。

(二)作品简介

在附中学习时期,鲍元恺先生致力于研究为民歌旋律配置具有民族特色和声的问题,于1963年就已创作出民歌主题钢琴变奏曲《女娃担水》,又于1990年将之改编成弦乐四重奏,收录为《中国民歌八首》中最后一首。同年年底,在此基础上将之改编为管弦乐,作为《炎黄风情》第三组曲《黄土悲欢》的第一首作品。

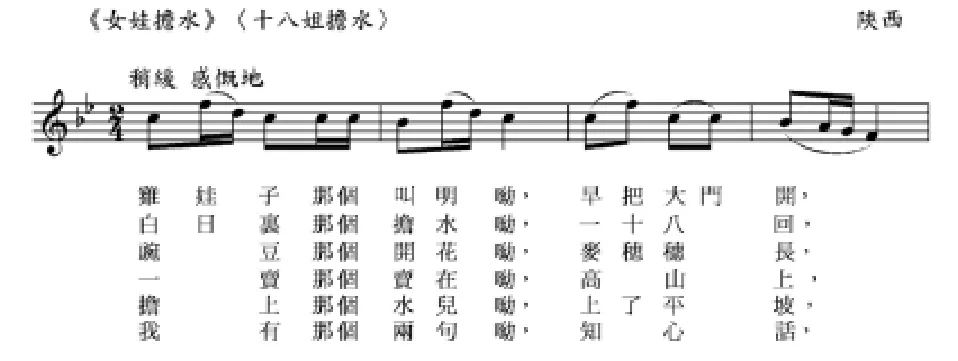

朱培宾版本的钢琴作品《女娃担水》改编自管弦乐版《女娃担水》,是《炎黄风情》中唯一一首旧作钢琴改编曲,也是唯一一首按照欧洲古典音乐格式写作的变奏曲。乐曲的主题来源于表现旧时代陕北农村女子劳苦生活的陕北民歌《女娃担水》,别名《十八姐担水》。

陕北地区位于千沟万壑的黄土高原,水土流失严重,气候恶劣,承载了历史上最深的苦难,饱含了生活的酸甜苦辣。人们用民歌的方式反映劳作的艰辛,表达对封建社会的不满,传递人与人之间的情感。《女娃担水》正是陕北民歌中具有代表性的一个作品,其具有悲凉色彩的曲调还成为大家耳熟能详的陕北民歌《山丹丹花开红艳艳》的创作基调之一。

二、钢琴变奏曲《女娃担水》情感变化分析

鲍元恺先生曾经说过,“《炎黄风情》不是一部以民歌为素材,而是以展示民歌为目的的作品”。[2]因此他通过保留原民歌的标题、旋律,依照原歌词的故事、情感、意境并结合西方创作手法来展示民歌旋律的艺术魅力。所以《女娃担水》的曲调可以说是通过歌词描述的情节层层展开(见谱例1),在民歌原作原有的感情基础上,不断推动人物情感变化,展现了主人公历经苦难的形象。作品采用传统的变奏曲体裁,通过扩充、发展、模进、转调等手法来变化发展旋律,由主题和八个变奏组成。全曲大致随着“劳苦——踌躇——抗争——向往——幻灭”的情感脉络展开,下面逐段进行分析。

谱例1:

(一)劳苦

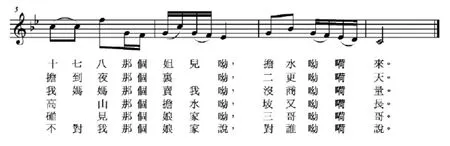

这部分为行板,4/4拍,由主题、变奏一和变奏二组成,反映了整部作品“悲情”的基调。

乐曲开篇点题,前四句(1-8小节)是由左手低声部单旋律引入的主题,C商调,每个乐句末旋律走向呈现出级进下行的趋势,力度总体变化从mf到p。单薄的旋律缓缓进入,音乐情绪透着一丝悲凉,刻画出伴着鸡鸣天才微微亮,女娃早已只身上路担水的辛劳背影。

变奏一(9-19小节)右手高八度模仿小提琴细腻地重复主题旋律,左手伴以有自身旋律走向的和声之余,于第一乐句末采用倒影、其余乐句末采用模仿的手法与右手旋律形成呼应(见谱例2)。句末的这两个特点犹如主人公周而复始的担水动作,暗示着她辛苦劳作一天后更加疲惫不堪的状态。

谱例2:

变奏二(20-30小节)第三次重复主题旋律,前两句由左手在低音区以八度音程奏出,模仿弦乐版大提琴和低音提琴齐奏,音乐织体加厚,营造出浑厚低沉的音响效果。句末由四度、五度双音构成上行三连音作为乐句间过渡的点缀,随着音乐向上推进的自然倾向透露着主人公的一丝激愤,仿佛她望着田间的美景联想到亲人因生计而卖了自己,心理上形成落差;后两句旋律部分在左手sf的不协和和声之后回到右手p的单音线条,哀怨之情愈加显露,为往后的音乐情感发展埋下伏笔。

(二)踌躇

这部分单独为一次变奏,速度加快为中板,节拍由原来的4/4拍变为3/4拍,音乐情绪透露出不安与徘徊的色彩。

变奏三(31-86小节)曲式结构为ab-ab’的平行乐段,见表1:

表1

A段a句的旋律采用主题中开头的“2 53 2”元素变化发展,仍然保持着下行发展的趋势;b句加入新的音乐材料,即在作品第17小节间奏开头部分的元素基础上融入变音,进而再模进发展,出现更多的变音,旋律走向时而上时而下,但总体仍在变化中下行(见谱例3),犹如徘徊不定又预备爆发的心理活动。音乐呈现出主人公婚后更加不堪的生活状态,正如歌词所描述的:女娃被卖在高山上,挑水之坡长又长。不但体现了生活环境的恶劣,还暗示了主人公度日如年,有担不完的水,走不尽的坡,看不到头的灰暗婚姻。表达出忐忑、惆怅、不安、无奈的情感,同时也流露出主人公的思想斗争:不甘被压迫,又无可奈何;想要反抗,又有所牵绊的矛盾心理。

谱例3:

B段总体上重复A段的内容,右手最后以八度音程奏出的切分节奏是《炎黄风情》中诸多作品里都有体现的一个特色,使旋律更具奇幻迷离的色彩,犹如女娃踌躇着为斗争做准备。音乐最后有着渐行渐远之意,给人留下无尽的想象空间。

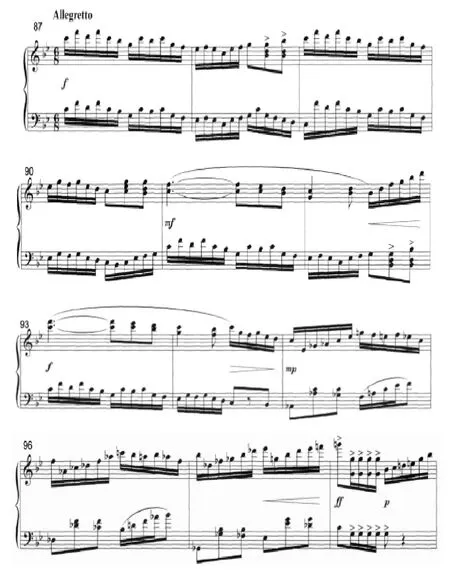

(三)抗争

第三部分包含两次变奏,是该作品的高潮部分。速度变为小快板,6/8拍,十六分音符大量出现,快速流动的音乐和相对增厚的织体结构均表现出主人公向悲惨命运抗争的情形。

变奏四(87-113小节)也可分为AB两段,A段由a4+b4+c4三句素材构成,模进是该段最大的特点。a句旋律由前面提及的“2 53 2”元素分裂扩展为一连串的十六分音符盘旋下行,加上第88小节最后两个重音更加强调了主人公奋起斗争的决心。c句连续的四度模进上行将音乐推到第98小节四个双八度ff的羽音后,转而用六个力度为p的单音上行过度到B段,欲言又止。B段结构与A段大致相同,和声织体加厚,c’句的结尾右手以八度齐奏模仿军鼓多次强调羽音,暗示了抗争历程的不易和主人公不轻易放弃的斗志。

变奏五(114-128小节)的音乐材料来源于变奏四,大量的变音和连续不断的模进产生了调性游离,左手部分以分解和弦有节奏地推助右手旋律做好在几经上下徘徊后将音乐推向高潮的准备。变奏五营造出激烈、尖锐、丰厚的音响效果,表达了主人公渴望并勇于追求婚姻的自由,敢于打破封建枷锁的反抗精神。

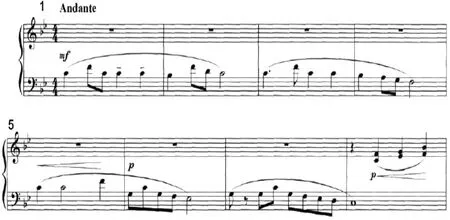

(四)向往

经过漫长苦日子的折磨和几番激烈的抗争,主人公迫切想要摆脱劳苦的心情更加浓厚,眼前的美好画面既是短暂幻影,又是毕生梦想。

变奏六(129-145小节)旋律悠扬、悲壮,相比前面紧张的气氛而言,该部分更为舒缓。它的亮点在于采用倒影的手法,将主题中的第一乐句作为材料进行变化发展。右手部分分别以双音线条和单音线条来模仿小提琴和大提琴相互呼应的音乐效果,音乐层次也传达出不同的情感波澜,仿佛描绘了主人公理想中美好生活的姿态,表达出对摆脱封建压迫的渴望和对理想生活的向往。

(五)幻灭

变奏七(146-156小节)重复变奏四中B段的内容,犹如主人公意识到美好只是幻境而已,梦想终究会破灭,不甘被悲惨的命运继续摆布,美梦即将飞灰湮灭但斗志依旧坚定如初。音乐回到紧张的气氛,仿佛主人公内心的呐喊。

变奏八(157-167小节)再次奏出主题材料“2 53 2”以及它的倒影旋律,使音乐又回到悲凉的色彩中,像在诉说着悲惨的命运难以摆脱。最后以强有力的主-属和弦结束全曲,犹如主人公不灭的斗争决心。

三、钢琴变奏曲《女娃担水》演奏启示

音乐作品离不开作曲家或改编者的艺术创造,更无法脱离演奏者的艺术表演。正如朱培宾先生将弦乐版的《炎黄风情》改编为钢琴版时所秉承的原则——“忠实原貌、赋敛有度;破茧化蝶,推陈出新”[3],Z在演奏钢琴作品《女娃担水》时,既要追求演奏的真实度,又要充分利用钢琴这个乐器独有的特色并对作品思想感情的正确把握,达到作品演绎中真实性和创造性的统一。演奏技巧是诠释钢琴作品的基础,是传递音乐情感的纽带,而想要将音乐这种抽象的艺术形态尽可能具象地为听众所接受,最终达到作者的创作目的,不仅需要演奏者正确地梳理音乐作品的情感脉络,还需根据旋律特点充分发挥音乐想象力去准确刻画不同的音乐形象,表达变化的思想感情。对此,笔者有以下几点演奏启示:

(一)明确每个变奏的音乐形象和情感特征

每一部变奏曲都有自己的灵魂,演奏者如何将之演绎得淋漓尽致并富有表现力?除了要细致地把握作品的结构、和声、旋律曲调等方面的变化,更需要去挖掘作品背后的故事,揭示音乐不断变化的形象和情感特征。只有演奏者对音乐形象有明确的感知和要求,方能找到适用于相应情感变化的演奏技法,更能贴切地演绎出其中的“变”,使音乐更“活”。

首先,可以从民歌歌词入手。歌词是演奏者了解故事情节和人物情感变化最重要最直接的线索,通过歌词我们可以直观地判断人物的喜怒哀乐。再进一步回归到音乐时,脑海中即可自然而然地随着流动的旋律呈现出鲜活的音乐形象。同时,要通过自身的想象、理解和判断,验证歌词内容与音乐段落是否对得上号,切勿生搬硬套。其中,对歌词的解读是前提,想象力是关键。例如《女娃担水》,民歌原作主题旋律只有四个乐句,而歌词描述的情节却在这仅有的四个乐句中层层展开,共达到六段。钢琴改编版《女娃担水》由主题和八个变奏构成,歌词信息要如何取舍最终为我们所用需要结合音乐的变化来拿捏,这就要求演奏者对民歌原作的地域文化、创作背景有大量的了解,更需要发挥音乐想象力对已知信息进行加工改造。

其次,可通过表情术语甚至每个变奏的节奏、速度、力度、织体变化等信息来确定乐曲的情感变化特征。作曲家无论在整体上或是细节上的安排都是以能够完美展现作品内涵为目的,演奏者需忠于作者初心,忠于作品的艺术内涵,抓住每一个表情术语等有价值的信息,帮助理解和把握作品整体的情感变化脉络。

(二)把握处理旋律线条的方式

演奏者对音乐形象和情感变化有了明确的感知后,才能充分发挥音乐想象力并结合自身演奏技巧去更好地处理作品的旋律线条。不同的旋律特点表达不同的情感变化,需要演奏者掌握相应的演奏技巧,使演奏出来的音乐更鲜活更富有感染力,随着音乐的起伏反过来推助自身情感的波动,进而引发聆听者的共鸣。《女娃担水》总体基调虽为“悲情”,但音乐情绪起伏较大,大致可从以下三方面来谈谈如何处理旋律线条。

1.舒缓歌唱的旋律线条处理

演奏作品开头的主题旋律时,可以通过聆听民歌版本,结合演唱的气息和韵味来帮助演奏更具歌唱性和抒情性。主题旋律舒缓、深沉(见谱例4),此时脑海中浮现的女娃应是肩挑重担、脚步沉重的辛劳形象。演奏时,演奏者应引发有感而动的演奏状态,发挥想象,指尖如“脚步”,起伏如“倾诉”。1-4小节主题旋律由左手单线条奏出,短短的四个乐句下键直击人心,开门见山地决定着全曲悲凉的色彩。触键时大约以指尖到第一关节的中部肉垫位置去触键,用水平触键方式“推揉”,触键深厚、饱满,特别是切分节奏或附点音符等长音应更突出。每一句音与音之间应无缝隙连到底,要有非常连贯的效果,犹如大提琴的低吟。另外,注意旋律下行相对旋律上行时情绪更为低落、忧愁,仿佛女娃周而复始地劳作,理应匆忙的脚步已经一步比一步沉重,忧怨之情显露无遗。演奏时旋律起伏要自然,不要加入明显的“音头”,可以采用“慢下键”的方式使音色更为柔和,似乎经过内心的“酝酿”,使旋律更能牵动人心。

谱例4:

再如作品中“向往”部分的第129-135小节(见谱例5),此段落是情感升华的高潮部分,抒情如歌的旋律线条由右手高声部奏出,右手的双音连奏不仅要以深厚的触键来表现还需突出上方的旋律声部。低声部左手的分解和弦可想象在拨动着低音提琴的琴弦,为主旋律轻声伴奏并推动旋律发展。因此,在触键时右手除了要注意用指腹慢下键之外,还需将重心侧重于旋律音。另外还需注意在每个小节第一个重拍处轻换踏板,换踏板动作不宜太大,要保证旋律线条的连贯清晰。避免因为左手音量过大和踏板使用不当导致音响混乱而掩盖了旋律声部。演奏这段悲壮高亢的旋律时,内心应是汹涌澎湃的,仿佛看到女娃站在高高的山头迎风眺望,望向自己心爱的人,望着理想中美好的生活,望着无尽的山路却找不到出口。

谱例5:

2.快速流动的旋律线条处理

作品中“抗争”部分出现大量十六分音符需快速跑动的旋律线条,随着音乐的流动和情节的发展可以想象经过前面一系列悲愤情感的铺垫后,女娃奋起与命运抗争的画面。例如第87-98小节(见谱例6),左右手时而同步跑动时而交替跑动,不仅要保持音乐线条的清晰度和音符的颗粒性还需根据表情术语控制指尖力度变化,做到干净利落不拖泥带水。91-94小节右手双音线条相对左手跑动应清晰突出,同样要注重勾勒旋律音。95-98小节右手旋律不断向上变化发展,一节推动一节逐渐增强直至ff处五个重音八度齐奏,这个长句需要一气呵成,犹如女娃不灭的斗志,一鼓作气抗争到底。这部分十六分音符较为密集,演奏过程还需勤换踏板,以免导致音响混乱。

谱例6:

3.多层次的旋律线条处理

作品变奏一,即9-16小节(见谱例7)右手单手演奏的两个声部,大部分是由弦乐版中第一小提琴与第二小提琴或中提琴的声部融合,他们各自都有着清晰而独立的旋律线。因此在演奏这部分复调时,犹如同时演奏两种乐器,右手既要突出高声部的主旋律线条又要兼顾其他声部的副旋律,两种不同的触键方式在同一只手上实现:主旋律声部即主题旋律具有舒缓、歌唱性,采用慢下键“推”的触键方式使旋律连贯深沉;内部和声伴奏声部则可贴键弹奏,控制力度使音色柔和轻巧。要使复调旋律富有层次感,首先应对每个声部线条有明确的划分,做到心中有数,让各个声部能清晰独立并互相衬托、融合,达到纵向和横向的统一发展;其次再结合音乐的想象,斟酌音色结合的效果,采用不同的触键方式,通过科学的训练使音乐层次更鲜明。

谱例7:

(三)强化钢琴演奏中的情感体验

所谓钢琴演奏中的情感体验,是指演奏者在钢琴演奏过程中随着音乐的起伏而产生的情感反应。[4]钢琴演奏如果徒有高超的演奏技巧,没有充分体验和理解作品的情感内涵,演奏者所演绎出来的音乐往往难以引发共鸣甚至与作者的创作意图相去甚远。因此,在日常的演奏训练中,要注重以下几方面的培养,以增强自身在演奏过程中的情感感应。

1.注重培养演奏中丰富的想象力

想象是贯穿于整个音乐表演过程的一种重要的心理要素,表演者对于音乐作品的意境、情感的领会,都依赖于想象的作用。[5]音乐的创造和演绎过程中,缺少了音乐想象力,音乐也就少了灵魂。在作品研究和演奏的过程中,音乐想象力可以促进作品分析更加有深度,而分析越透彻越能激发出更丰富的音乐想象。两者的相互推动才能使音乐情感更为贴切、饱满,雕琢出来的音乐形象才能够深入人心,引发共鸣。

2.不断丰富自身的生活体验

俗话说,艺术来源于生活,高于生活。音乐作品的诞生离不开我们赖以生存的自然环境、风土人情,切实的生活体验是我们感受音乐、体验情感最直接的渠道,假如缺少生活体验,就难以确切地体会音乐作品所表达的美妙意境和情感内涵。例如我国著名作曲家印青,在部队多年来他经常上高原、下海岛、走边防,从部队作战训练和官兵的感人事迹中汲取养分,激发创作灵感,把爱国主义和军魂意识融入到音乐作品中。部队官兵有着切身体验后再不断聆听这些音乐作品时就更加振奋人心、鼓舞斗志。同理,作为钢琴艺术工作者,需要多走进生活,感受不同的生活体验,才能在分析和演奏每首钢琴作品时能够联系实际并充分发挥想象,将相同或相似的情感体验和意境领悟融入到作品当中去,从而使演奏更具感染力。

3.大量储备相关民族文化知识并深入钻研作品

中国民族音乐博大精深,在漫长的历史进程中,中华各民族形成自身的民族文化特色,充分体现在民歌作品当中。由于日常生活体验的局限性,演奏者无法切身领略其他难以涉足的民族生活常态,感受不同的地域文化、民俗风情。这需要演奏者不断积累各民族文化知识,了解音乐作品的文化背景等。以此为前提再对音乐作品进行深入的分析探究,从而使旋律和音乐形象在脑海中的关联更加清晰,激发出的情感体验更加准确。有了这些理论依据和素材,演奏者才能得到更多启发,发挥出更丰富的音乐想象力,激活情感效应。

四、结论

综上所述,《女娃担水》钢琴变奏曲作为一首由民歌改编而来的钢琴作品,有着特有的故事情节和丰富的情感变化。本文通过音乐分析将作品的情感变化脉络划分为劳苦、踌躇、抗争、向往、幻灭五个部分,并总结出在日常学习和训练中需要注重培养的几个方面。钢琴演奏不单单是机械式地识谱和弹奏而已,要结合自身所积累的学识和技能去深入分析作品,梳理音乐形象的情感脉络,激发出内心的丰富情感,科学合理地安排演奏技巧,方能赋予作品以灵魂,将民族音乐特有的神韵传达给更多人。