伤痛记忆博物馆功能的再思考

2019-09-05许捷

许 捷

(浙江大学考古与文博系 浙江杭州 310028)

内容提要:有别于大部分犹如人类文明丰碑一般存在的博物馆,伤痛记忆博物馆保存与展示的是人类文明的创伤事件及由此形成的社会记忆。在文化记忆理论的视角下,伤痛记忆博物馆超越了单纯的记忆保存角色,通过对伤痛记忆的博物馆化,成为群体记忆的中心。当历史站在集体记忆即将失效的临界点上,伤痛记忆博物馆从引导群体内部认同和外部普遍情感建立两方面,可以发挥弥合社会裂痕的作用,让人类文明的“负资产”发挥出积极的作用。

随着作为见证人的幸存者逐渐离世,时间正在将第二次世界大战造成的社会创伤的事件“历史化”。在国际博物馆协会(ICOM)将2017年“国际博物馆日”的主题定为“博物馆与有争议的历史:博物馆讲述难以言说的历史”(Museums and contested histories:Saying the unspeakable in museums)后,更多的人意识到人类文明的进程并非都光鲜亮丽,博物馆对于历史记忆的展示也不应只有其正向的一面,但以展现人类文明丰碑为主要特征的圣地模式仍然是博物馆的主流。如何保存因公共罪行造成的伤痛记忆?如何理解人类文明的“负资产”?为什么说伤痛记忆的“博物馆化”是比“历史化”更为有效的记忆保存方式?面对难以言说的历史,博物馆可以说的其实有很多。

一、博物馆不仅仅是文明的丰碑

自缪斯神殿以来的博物馆传统一直都带有人类文明丰碑的色彩。在今天的博物馆,大部分观众和博物馆都没有摆脱这种模式。在博物馆以物为中心(object-centered)的年代,文明丰碑的取向表现在对于藏品的选择上,博物馆选择那些精美珍贵的、带有明显精英生活属性的展品作为镇馆之宝进行广泛宣传,观众则带着寻宝猎奇的心态前往博物馆参观。当博物馆展览从以展出“物”为中心转为向观众传播信息为中心,其本质是博物馆收藏边界的扩展[1]。博物馆对社会记忆的保存超越了实物展品的范畴,现象与记忆也进入到收藏的视野中。

(一)伤痛记忆博物馆定义

在长期的文明丰碑模式中,观众已经习惯了在博物馆中寻找人类文明的成就一面,对文化遗产的理解也更偏向正面的解读。然而历史并不总是光鲜亮丽或令人愉悦的,事实上,存在着一类保存展示人类文明“负资产”的博物馆。在国际博物馆协会的31个专业委员会中,有一个名为“国际公共犯罪受害者纪念博物馆委员会”(IC MEMO,Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes)。这一委员会认为有一类纪念博物馆(memorial museums)的目的是纪念由于国家、社会或意识形态导致罪行的受害者[2]。

伤痛记忆由自然灾害和国家、社会以及意识形态公共罪行两类造成。在公共犯罪受害者纪念博物馆中,有一些主题对塑造一个地区或民族的共同认知形成了极大影响,例如第二次世界大战中发生的犹太人大屠杀、侵华日军南京大屠杀和2001年美国“9·11恐怖袭击事件”。这类博物馆的工作对象是那些造成了伤痛记忆的公共罪行,但促成其建馆的核心动因其实是社会共有的伤痛记忆,因此这类博物馆可以称为伤痛记忆博物馆。

由国家、社会以及意识形态公共罪行造成的伤痛记忆是一种社会记忆,相对于个人记忆,社会记忆由某一地区的人群共同拥有。战争、大屠杀、恐怖袭击这些创伤事件就像是人类文明的疮疤,伤痛记忆博物馆则成为保存与展示这些疮疤的平台。一方面伤痛记忆是一种文明的“负资产”,另一方面又在很大程度上塑造了一个地区或民族的共同身份认同和当代面貌。以下所讨论的伤痛记忆博物馆特指其工作对象是公共罪行这一类。保存记忆、不忘历史、反思过去是我们赋予这一类伤痛记忆博物馆的使命。在这些博物馆里,观众们看到令人不悦的回忆和证据。在和平时代,我们为什么要保存这样的记忆;当创伤事件的受害者们都已经过世,继续保存这些记忆的意义又是什么?这是本文要探讨的内容。

(二)“负资产”的正面作用

伤痛记忆作为一种文明“负资产”被保存下来,其对社会发展是否有正面的作用?

首先,伤痛记忆有助于群体身份认同的形成。犹太人在日常生活中有许多铭记历史的仪式性活动,他们所纪念的历史并不是犹太民族的辉煌或对世界的贡献,而是历史上他们流离失所的经历,犹太人群体的认同与他们的苦难经历密不可分。保存集体记忆本质是在寻找服务于当下的意义,当一个群体面临危机,需要团结一致和适应新环境时,他们通过叙述自己的过去,建构起共同的过去视域,从而与被回忆的人群组成一个共同体。在殖民统治结束以后,许多新建立的国家都把自身的历史建构在受难和遭受痛苦的叙事上[3]。在伤痛记忆的纪念仪式中,人们由于共同的遭遇所滋生的认同感,更容易形成“我们”和“他者”的概念,凝聚力油然而生。

其次,对伤痛记忆的强调往往是一个群体对于可能发生危机的预防性反应,表达对创伤再次形成的忧虑。以犹太人大屠杀为主题的博物馆并不是在第二次世界大战结束后就迅速建立的。20世纪中期开始的几次中东战争,阿拉伯国家联合攻打以色列使得犹太族群产生了强烈的危机感,犹太人深恐民族悲剧再一次上演。1978年,总部位于美国芝加哥的美国纳粹组织在伊利诺伊州的斯科基(Skokie)举行威胁性的游行,引起了大屠杀幸存者的抗议。1978年4月16—19日,美国国家广播公司(NBC)播出了一部长达9个半小时的迷你剧集《大屠杀》(The Holocaust),观众人数约为1.2亿,引发了大众关于大屠杀记忆在流行文化中庸俗化的激烈争论。为了安抚犹太社区以及其他的政治目的,1978年5月1日,时任美国总统的吉米·卡特(Jimmy Carter)宣布成立专门委员会庆祝以色列建国30周年,并动议建立大屠杀纪念馆[4]。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的修建肇始于一场外交风波。1982年6月,日本文部省审定通过了新版高中历史教科书,书中刻意淡化日本在亚洲的侵略战争性质,对于南京大屠杀的陈述则删除诸多关键史实。此举激起了中国人民特别是南京大屠杀的幸存者及其遗属们的无比愤怒,他们纷纷要求把南京大屠杀血写的历史铭刻在南京的土地上。南京市人民政府顺应了人民的呼声,于1983年12月13日,在南京大屠杀江东门集体屠杀和万余名死难者丛葬地遗址上立下奠基碑,并着手筹建侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆[5]。今天,以南京大屠杀事件为代表的日军侵华伤痛记忆已是中国人的共同记忆。如果需要在中华民族伟大复兴这一语境中寻求普遍的认同感,那么对于南京大屠杀这一伤痛记忆的纪念就有着相当重要的意义。

最后,纪念伤痛记忆对社会具有疗愈作用。创伤事件发生后,人们容易陷入茫然无措的悲情状态,渴望被安慰,需要有人为他们指明继续前进的方向。人们常常会选择在创伤事件的发生地举行纪念仪式,讲述经历,分享感受,祈福未来。“9·11”恐怖袭击发生后,人们在世界贸易中心遗址上举行了多次纪念活动,幸存者们在这样的纪念活动中确认自己没有被遗忘。波兰奥斯维辛集中营(Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau)其被改造成纪念博物馆之后,也为战后的犹太人提供追溯过往、了解本民族、认识自我的机会。1970年12月7日,时任联邦德国总理的威利·勃兰特(Willy Brandt)在华沙犹太区起义纪念碑前敬献花圈后,自发下跪为在纳粹德国侵略期间被杀害的死难者默哀。这一举动后来被称为“华沙之跪”(Kniefall von Warschau),成为第二次世界大战之后联邦德国与东欧诸国改善关系的重要里程碑。承认创伤事件,纪念伤痛记忆,对事件的受害者来说具有被肯定的重要意义,这也是其疗愈力量的来源。

二、伤痛记忆与博物馆

既然伤痛记忆有其正面的意义,今天的博物馆在拓展了收藏边界之后,具有保存展示物质文明和记忆的双重身份,是不是可以认为用博物馆来保存伤痛记忆就可以抵挡时间的侵蚀?博物馆对伤痛记忆的保存与展示相较于其他记忆又有什么区别?

(一)从集体记忆转向文化记忆

当创伤事件的幸存者和见证者都离世后,我们该如何保存这些记忆?针对这个问题,德国学者阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)认为,如果不想让时代证人的记忆在未来消失,就必须把它转化为后世的文化记忆。这样,鲜活的记忆将会让位于一种由媒介支撑的记忆,这种记忆有赖于像纪念碑、纪念场所、博物馆和档案馆等物质的载体[6]。

记忆一直与大脑联系在一起,被认为是一种人类个体生理的机能,而社会并没有生理意义上的大脑,人类社会并不像个体那样保存记忆[7]。扬·阿斯曼(Jan Assmann)的文化记忆理论将记忆分成三种形式:个体记忆、集体记忆和文化记忆。个体记忆是我们平时理解的一种生理机能。集体记忆在群体个体间的交流中是随着具体环境变化的记忆。这些记忆以个体记忆的形式存储在头脑里,个体之间不需要过多的解释便能够对这些记忆进行交流。这类记忆随着时间的流逝发生变化,离开活生生的个体便无法生存,并随着世代交替而变化,一旦人与人的交流终止,集体记忆便宣告消亡。借助肉身完成的集体记忆一般只涉及三代人,即80~100年的时间。文化记忆既不是“知识”也不是“传统”,而是深植到群体的文化习俗中,成为群体身份认同建构的一部分。文化记忆需要特定的社会机构借助文字、图画、纪念碑、博物馆、节日、仪式等形式创建,会对相关机构或群体的延续起到定型和规范作用。那些历史悠久的文化记忆通过书写、节庆等文化规则摆脱了时间的侵蚀。相比集体记忆,文化记忆有一个相对固定的时间视域,它可以长达两三千年。但文化记忆也需在以不断重复为基础的仪式化的公共纪念中得到巩固,这需要专人维护,并需要相应的时间和日期作为支撑[8]。

我们也许会问,当记忆成为历史文献难道不是已经不朽了吗?为什么还要寻求诸如成为文化记忆的其他路径?记忆的历史化存在两方面问题。首先,今天的世界依然存在历史被销毁的风险。2015年,伊拉克摩苏尔(Mosul)当地的图书馆在战争中被摧毁,大量珍贵的古迹和手稿被毁,依托于物质载体的书面历史事实上极其脆弱。其次,书面历史并不是一个会进行主动传播的媒介,可以认为今天主要的书面历史都是面对专业人员的,普通人很少会主动在书页中寻找历史。成为书面历史的记忆事实上成为了一种“死记忆”。随着时间的推移,事件和情绪的浓度都在减淡。对今天大部分在和平年代出生的人来说,第二次世界大战可能还是日常会触及的话题,而更早的第一次世界大战则已远离日常,仅存在于历史中了。随着创伤事件的幸存者和见证者离世,“历史化”是一个不可避免的过程,要让记忆保持鲜活,就要让“记忆”成为“文化记忆”。

文化记忆理论把博物馆、档案馆、纪念碑都作为记忆存储的容器,是维持文化记忆长期延续的重要构成部分。但如果仅仅把博物馆作为一种保存媒介,也许太过低估了博物馆作为一种文化象征的力量。伤痛记忆的博物馆化是成为文化记忆的重要过程。

(二)伤痛记忆的博物馆化

不论是集体记忆阶段还是文化记忆阶段,社会记忆都需要纪念仪式进行维护。普遍意义的纪念仪式具有两种形态,一种是行为模式,另一种则是建筑模式。行为模式是指悼念、回忆、祭奠、公共讨论等活动,这一模式在世界范围内都有着高度的相似性。在一个趋于稳定的伤痛记忆中,行为模式的纪念仪式往往具有周期性,例如周年性的常规纪念以及逢五周年或十周年倍数的大型纪念。建筑模式则是指纪念碑、公共雕塑、纪念公园、受保护遗址等具有象征意义、能够激发回忆的物理实体。行为模式的发生往往在地理位置上与建筑模式产生联系,人们通常会选择在纪念碑纪念广场上举行纪念活动。

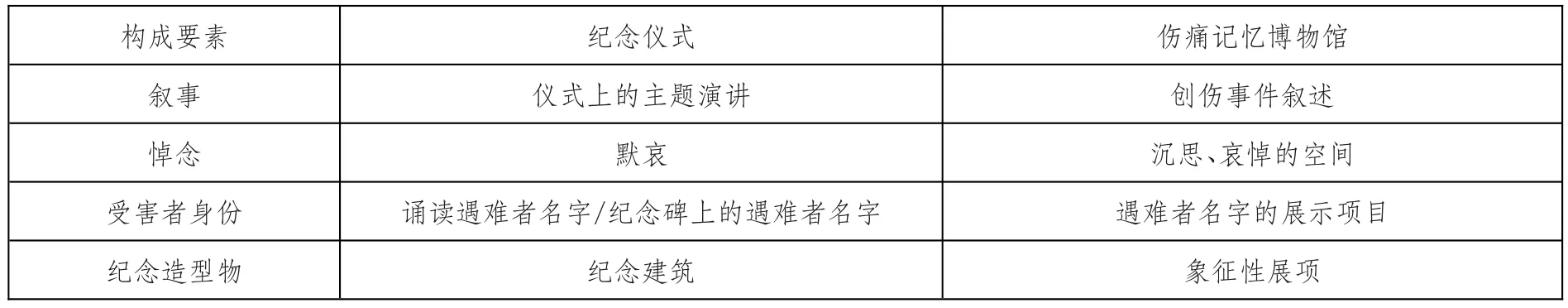

表一// 纪念仪式与伤痛记忆博物馆功能构成对比

伤痛记忆博物馆将纪念仪式中行为模式和建筑模式有机统一,从意识和形式上将纪念仪式以博物馆陈列展览的方式长期保存与展示,可以认为是一种固化的纪念仪式。如果比较纪念仪式和博物馆,我们可以发现纪念仪式的行为模式和建筑模式都可以在伤痛记忆博物馆中找到对应的展览要素(表一)。

1.创伤事件叙述

创伤事件的叙事通常是构成伤痛记忆博物馆常设陈列的主体部分,通过各种证据再现创伤事件的发生过程来保存与展示伤痛记忆。与之相对应的是纪念仪式上常见的主题演讲,一般都会包含对创伤事件的回顾。创伤事件的叙述是伤痛记忆作为集体记忆得以长期保持鲜活的基础,对于创伤事件的叙述让伤痛记忆博物馆的展览带有强烈的叙事性。美国大屠杀纪念博物馆(United States Holocaust Memorial Museum)的开幕策展人约舒华·温伯格(Jesajahu Weinberg)将纪念馆称为一座三幕剧形式的叙事博物馆,从宏观视角讲述了纳粹进行大屠杀的时代[9]。伤痛记忆博物馆的展览相对于创伤事件的叙事而言,并不像一般历史博物馆中历史事件单纯的呈现,叙述的过程事实上是对创伤事件发生的举证和控诉。

2.静思空间(Meditation space)

纪念仪式参与者通常在仪式主持人的引导下,在一定的时间内默哀表达对死者的敬意。观众参观伤痛记忆博物馆的过程通常是不受强制约束的,然而静思空间却以空间营造的方式,让观众进入到静默或静思的状态,达成与纪念仪式中默哀一样的效果。静思空间是伤痛记忆博物馆区别于其他类型博物馆的独有空间,这个空间通常不做创伤事件的具体叙述,却能让博物馆通过身体习惯控制加强伤痛记忆的保存。华盛顿的美国大屠杀纪念博物馆和柏林的犹太人博物馆(Jewish Museum Berlin)都设立了专门的静思空间。

3.遇难者姓名的展示

遇难者姓名的展示是纪念仪式中极为重要的一环,可以说遇难者名字的呈现是纪念仪式合法性的基础;同时,遇难者的姓名也是相关社群与记忆关系最为紧密的部分。姓名陈列的完整与列入标准是社区能否对伤痛记忆达成基本共识的标志。2011年9月11日,在美国“9·11恐怖袭击事件”十周年的纪念仪式上,遇难者家属两人一组逐一念出2977名遇难者姓名,在一边的水池型纪念碑上,遇难者的名字被刻在76块青铜板上。2017年改陈后的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆也保留了名字档案盒的设计。

4.象征性展项

伤痛记忆博物馆内的象征性展项与纪念仪式中的建筑模式有着相同的功能属性。伤痛记忆博物馆的建筑本身通常也被赋予象征意味,柏林犹太人博物馆破碎、异形、冲突的建筑设计语言是这类博物馆中最广为人知的案例。另有不少关于伤痛记忆的纪念碑是直接与博物馆共生出现的。在纽约世界贸易中心遗址上,巨大的两座水池型纪念碑,以瀑布般的水流冲向深渊形成的负空间来象征消失的双子塔。而在“9·11”纪念馆内矗立的两个巨型“三叉戟”,它们曾经是原世贸中心北塔外观结构支撑的一部分,这已经不仅仅是一件单纯的展品,而成为整个创伤事件的象征,是博物馆内记忆触发的中心,展项通过造型凝聚了伤痛记忆的情绪。

在文化记忆理论中,文化规则让历史发挥对回忆的镇静或刺激作用。伤痛记忆博物馆展览让原本只在纪念日举行的纪念仪式,通过建筑与展览固化为全年不间断的纪念。创伤事件叙事、建筑纪念形式、定期的纪念仪式,让伤痛记忆博物馆成为构成文化规则的重要部分。第二次世界大战后,世界范围内建立的犹太人纪念馆就是对纳粹大规模屠杀犹太人这一伤痛记忆固化的纪念仪式。纪念馆相较于纪念碑有更强大的叙事能力,犹太群体回忆的中心转移到了博物馆上。从某种程度而言,伤痛记忆被博物馆化的这一刻,就开始从集体记忆转向文化记忆了。

三、伤痛记忆博物馆促进裂痕弥合

如果说创伤事件的发生是社会裂痕的产生,那么伤痛记忆博物馆的建立是对裂痕的承认和保存,也是防止裂痕扩大的重要措施。这里的裂痕发生在两个层面上,一是“施暴者”群体和“受害者”群体之间的裂痕,二是受害者群体内部的裂痕。前者易于理解,造成伤痛记忆的创伤事件本身就是两个群体间冲突的结果,这种裂痕在事件发生时就已经存在,在不加干预的情况下并不会随着时间的流逝而自动弥合。柏林犹太人博物馆的建立,就可以看做是曾经的“施暴者”群体通过理性的认识和反思试图弥补裂痕的一种尝试。第二种裂痕的产生是由于创伤事件中不同的故事都想在历史中争得一席之地,人们为捍卫他们的故事而斗争,这种裂痕在伤痛记忆博物馆建立的过程中也可能出现。最初提议建立美国大屠杀纪念博物馆,是因为卡特政府希望通过建立一个纪念场以缓解当时比较紧张的美国政府与犹太社区的关系,但事与愿违,博物馆的设计过程在最初选择委员会代表时便陷入各方争执的漩涡。犹太社区强调“大屠杀”(the holocaust)一词只能用于二战时期德国人针对600万犹太人的屠杀行为,在他们的叙事中,犹太人是大屠杀的第一受害者(the first victim)。但是波兰人、乌克兰人为主的东欧社区则声称,那些死于大屠杀的500万非犹太人同样应该纳入到纪念的范围内。两个群体针对“大屠杀”究竟应如何定义、博物馆应如何对犹太人和非犹太人进行回忆等问题产生了长时间的激烈争论。大屠杀纪念博物馆的建设也引发了亚美尼亚和吉普赛后裔的激烈反应。这些族群的领袖认为,如果发生在二战的大屠杀应该被广为纪念,那么之前的针对亚美尼亚人和吉普赛人的屠杀事件同样应被纪念。而犹太群体不认为世界历史中有其他任何一场的大屠杀能够与犹太大屠杀相提并论。在经历了长达15年的争论后,美国大屠杀纪念馆最终被确定为一个为所有美国人保存大屠杀记忆的场所[10]。前文提到在“9·11”纪念地设立的遇难者名牌,家属曾就这些遇难者名字的排列方式提出各种苛刻的要求,名字排列的顺序几乎无法达成一致,最后设计师用计算机设计了一个极为复杂的算法才解决了排列的问题。可以看到即便是同为“受害者”,不同群体间也存在着裂痕。

遗忘当然也是一种弥合裂痕的方式,但这种方式是消极的,且在未来某个不确定的时间点,在某一个外力的作用下,这种被刻意遗忘的记忆仍然可能被再度唤醒,伤疤可能会被重新撕开。从南京大屠杀几乎被遗忘的那30年可以看出,作为一种交流记忆的集体记忆并不稳定。这份记忆是否需要最终沉淀到整个社会的基石中,在当时是没有那么确定的。文化记忆需要有专人来维护,伤痛记忆博物馆正是扮演了这样的角色。

促进裂痕的弥合,是伤痛记忆博物馆在记忆由集体记忆转向文化记忆时期的新使命,符合为记忆寻找服务于当下意义的要求,保持了记忆的鲜活。当集体记忆转向文化记忆,伤痛记忆博物馆需要从两方面来促进裂痕的弥合。

(一)引导群体认同的建立

对单一伤痛记忆的强调往往容易淹没同一事件中其他受害者群体的声音,从美国大屠杀纪念博物馆建馆过程中的争论就可窥见一斑。在认可南京大屠杀事件作为中华民族建立集体身份认同的重要作用时,我们也要看到,2014年我国的国家公祭日设立后,虽然公祭对象包括了南京大屠杀死难者、化学武器死难者、细菌战死难者、劳工死难者、慰安妇死难者、三光作战死难者、无差别轰炸死难者等七大类,但由于公祭活动在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行,南京大屠杀巨大的影响力似乎淹没了其他的公祭对象。官方和民间对记忆的认知存在偏差,典型例子是公众对于慰安妇问题的认识。中央电视台《新闻调查》栏目曾报道了上海“海乃家”慰安所旧址的拆迁争议,一些受访者将慰安所等同于妓院,将慰安妇等同于妓女,视之为国家的耻辱。在这种撕裂的社会舆论中,南京利济巷慰安所旧址陈列馆的开放有着重要的意义。

虽然南京利济巷慰安所旧址陈列馆是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的分馆,但与主馆汹涌的参观人潮相比,前往该馆参观的人并不多。但这也说明建立慰安妇纪念馆的必要性,它有可能纠正一部分人因传统道德判断导致的对伤痛记忆的认识偏差,同时也对今天的女性权利、性暴力问题有着强烈的现实意义,更重要的是纪念馆以一种国家认同的方式积极引导群体认同的建立,促进对群体内裂痕的弥合。

(二)建立人类社会普遍的情感

在美国大屠杀纪念博物馆的网站上,人们可以查阅到多种语言的研究资料和宣传资料,其内容不仅仅是犹太大屠杀或同一时期伤痛记忆的研究,也有对其他族群的关怀。可以看到,美国大屠杀纪念博物馆不仅仅是在试图愈合犹太人和其他民族的裂痕,也关注到了其他的伤痛记忆,并将其列入到博物馆的工作对象。

柏林犹太人博物馆有一个由以色列艺术家玛纳什·卡迪诗曼(Menashe Kadishman)创作的名为“秋之落叶”(Fallen Leaves)的装置。这个艺术装置由两万多枚“金属脸”组成,走在这条铺满贴片“金属脸”的路上,脚下会发出呐喊一样的回响,让人感知那些如秋日落叶般陨落的生命。2018年,玛纳什·卡迪诗曼的儿子将“秋之落叶”艺术装置中的四枚“金属脸”雕塑捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。这些“金属脸”雕塑与其他当代艺术家的创作,共同表达着对创伤事件伤痛的关注和关怀。

“金属脸”雕塑的捐赠和展出,将侵华日军南京大屠杀和犹太人大屠杀联系了起来。虽然是两个不同的事件,但人类共同的情感和基本的价值认同,让观众能够感受到共同的伤痛情感。这扩大了伤痛记忆的认同范围,通过事件的链接,在弥合社区之间裂痕的同时,扩大了事件的影响力。这说明对和平的企望,避免类似惨剧的发生,是跨越国家、民族的共同期盼。从这些尝试和努力中可以看到,建立一种人类社会普遍的情感,可以拉近不同群体间的距离,建立共情。在“秋之落叶”的捐赠案例中,南京大屠杀和犹太人大屠杀被放到了第二次世界大战的共同背景中,让不同的群体成为记忆的共同体,期盼世界和平成为一种普遍共通的情感。

四、结语

我们仍然身处在一个伤痛记忆不断产生的世界,对那些曾经造成社会严重裂痕的创伤事件进行纪念,对于不同的国家或者民族依旧有着现实意义。通过伤痛记忆的博物馆化,集体记忆逐渐转向文化记忆,伤痛记忆博物馆成为建构文化记忆过程的重要一环。随着裂痕的弥合,更大范围的记忆共同体正在形成,而只有当更多的人成为文化记忆的一部分,认识到它的价值,这种记忆才能抵抗时间的洪流,长久续存。

面对难以言说的历史,也许大部分的博物馆扮演的依旧是人类文明丰碑的角色。但为了让这些丰碑能够名副其实地继续矗立下去,伤痛记忆博物馆所保存与展示的人类文明“负资产”,可以作出更为积极的贡献。

[1]严建强、邵晨卉:《论收藏视域拓展对博物馆文化及展览的影响》,《博物院》2017年第1期。

[2]International Committee of memorial Museums,[EB/OL][2018-05-12]http://network.icom.museum/icmemo/about/aims-of-ic-memo/.

[3]孙歌:《实话如何实说》,《读书》2000年第3期。

[4]Edward Linenthal.Preserving Memory:The Struggle to Create America’s Holocaust Museum.Columbia University Press,2001:11-12,19.

[5]朱成山:《国家公祭与南京大屠杀史第三次固化》,《日本侵华史研究》2015年第1期。

[6]〔德〕阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)著、潘璐译:《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》,北京大学出版社2016年,第6页。

[7]〔德〕扬·阿斯曼(Jan Assmann)著,金寿福、黄晓晨译:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,北京大学出版社2015年,第10页。

[8]同[6],第475页。

[9]Jesajahu Weinberg.A Narrative History Museum.Curator:The Museum Journal,1994,34(4):231-239.

[10]同[4],第38—51页。