江西黎川明代南京城墙砖官窑遗址调查简报

2019-09-05南京城墙保护管理中心南京城墙研究会

南京城墙保护管理中心 南京城墙研究会

内容提要:2017年2—3月,江西省黎川县明代砖窑遗址初步调查后发现窑址115座、砖坯堆放地、古道路遗迹,以及铁叉、带有铭文的南京城墙砖等遗物。结合南京城墙现存城砖材料及文献资料,推测这一砖窑遗址属于明代初期为南京城墙营建烧制城砖的砖官窑,也是长江中下游地区迄今为止发现的规模最大、保存最完好的南京城墙砖官窑遗址。特别是砖坯堆放地属国内同类型遗址中首次发现,意义重大,是还原明初南京城墙砖烧制工艺极为珍贵的物质文化遗产,与砖窑、古道路遗址等,共同构成了较为完整的南京城墙砖生产供应链。

江西省黎川县南京城墙砖官窑遗址位于黎川县西北部,分布在今黎川县日峰镇八都、中田乡公村、渔潭等地(图一),绵延黎滩河河岸坡地约5公里,处于东经116°47′~116°48′,北纬27°15′~′27°22′。海拔高度80~110米,属洪门水库淹没区。

该区域自然环境优越,气候温和,雨水充沛,极适宜林木生长,明清时期被称为“山无童,水无浊”,“千峦一色”,民国时期县内林木产量曾居赣东地区首位[1],丰富的林木资源为城砖烧造提供了燃料保障。就土壤环境看,窑址周围土壤以第四纪成土母质演变而成的红壤为主,土质偏酸性,烧制城砖使用的红色粘土质地细腻,与本地红壤成分相近。窑址直接坐落于黎滩河岸边坡地上,拥有便利的水路运输条件,1958年洪门水库蓄水以前,因与长江水系相连,这一区域水路交通极为通畅,是黎川繁忙的货物往来要道[2]。

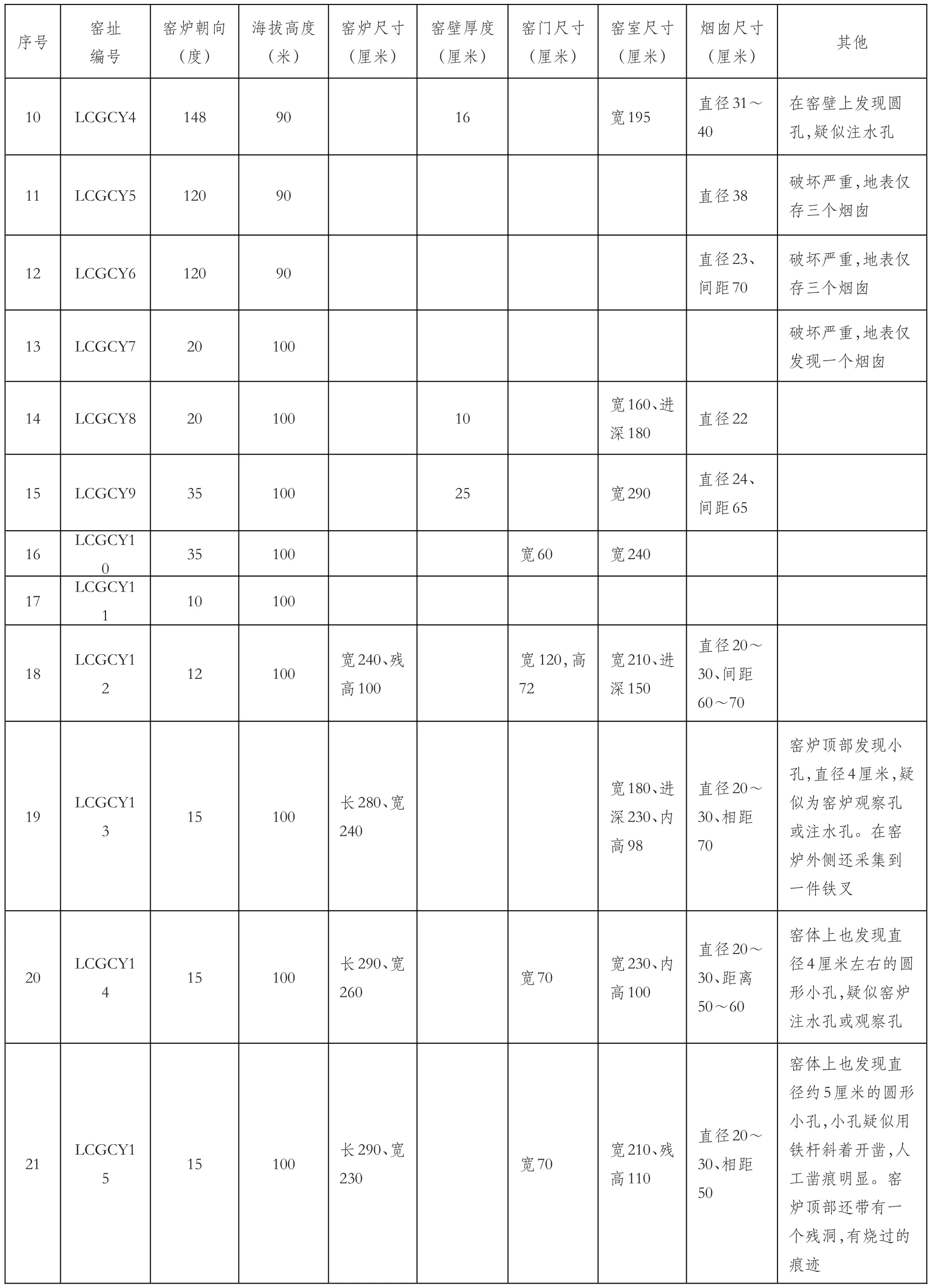

2016年冬,洪门水库因溢洪道闸门改造,需开闸放水,水位骤降到1958年水库蓄水以后历史最低,河道两岸原淹没在黎滩河水下的古窑址得以显露。南京城墙保护管理中心得到这一线索后十分重视,2017年2—3月先后三次组队专程赴黎川县考察。在黎川县人民政府、中田乡政府的大力支持下,经过一个多月的实地调查,共发现窑址115座,以及砖坯堆放地、古道路等遗迹,铁叉、带有铭文的南京城墙砖等遗物,为探讨长江中下游地区南京城墙砖烧造历史提供了重要实物资料(表一)。现将调查所获材料与初步分析简报如下。

一、遗址

1.日峰镇八都遗址(图二)

日峰镇八都遗址位于黎滩河八都附近河段东岸,沿岸边坡地分布,利用自然坡度地势,基本分布三排砖窑,海拔高度80~100米。处于中间位置的六座窑炉目前保存情况较好,依次编号为LCBDY1—Y6。六座砖窑均坐东朝西,呈南北一线排列,方向237°,东经116°48′3″,北纬27°21′53″,海拔100米,面向黎滩河而建。Y1位于整片窑址的最南端,距最北端Y6约21米。

2.中田乡公村遗址(图三;封二︰1)

中田乡公村遗址位于黎滩河公村附近河段西岸,目前共发现窑址52座,依次编号为LCGCY1—Y52。窑址坐落在河岸坡地上,背靠山坡,窑炉朝向随所处区域地势走向不同有所变化,基本面朝黎滩河而设。海拔高度80~110米,窑炉随地势海拔高低不同,大致分三层排布。

除窑址外,在遗址南部附近河段西岸坡地上,还发现砖坯堆放地遗迹,属国内首次发现,弥足珍贵。砖坯堆放地所处区域地势开阔,依黎滩河岸边坡地分布,现存遗迹范围南北50、东西36米左右,总面积约1800平方米。东经 116°47′53″,北纬27°21′38″。现存砖坯遗迹东西排成三排,共四块,由东向西编号为LCGCP1—P4,平均间距10~20米。此外,砖坯堆放地往南还发现一处古道路遗迹(LCGCL1),推测也与该地砖窑烧造、运输有一定联系。

二、典型窑址、遗迹

1.八都砖窑LCBDY6

LCBDY6保存情况相对完整,是一座典型馒头窑。窑炉主体就地置于山坡中,利用坡体以耐火泥搭建,窑壁厚度约25厘米。靠近窑壁部分的山体因受高温烧造烘烤,土色呈紫红色,土质坚硬。窑炉由窑门、火膛、窑室、烟囱四部分组成,窑炉长3.5、宽3.1、高2.4米(不含烟囱)。窑门略呈拱形,高约1.5、宽约0.45米,门前发现用残砖铺砌的一条挡火墙。火膛位于窑室前部,底部低于窑室,因残损严重,仅发现部分木炭燃烧痕迹。窑室平面呈椭圆形,拱形顶,窑室内宽1.9、进深1.7米,顶部有经火烧烟熏痕迹。窑室后壁平直,设有三条等距的竖直方形烟孔,向上与窑顶三个烟囱相连。窑室顶部残存小孔,直径4厘米左右,疑似观察孔或注水孔。烟囱为圆柱形,直径0.21~0.27、残高0.66米。本次调查受条件所限,未能清理窑底,窑室内高度不详,窑室底部抽火道及内部排烟系统的运作问题暂未得到解决。因常年浸泡在黎滩河水中,窑内堆积较深的黄褐色泥沙内夹杂现代生活垃圾。现代生活垃圾下、接近窑底的层位,发现部分带有铭文的残砖,可见铭文包括“建昌府”“新城县”“城”等。

2.公村砖窑LCGCY13(图四;封二︰2、3)

LCGCY13保存情况较好,坐南朝北,方向北偏东15°,海拔90米,东经116°47′53″,北纬27°15′53″。窑炉为馒头窑,主体部分就地置于山坡中,利用坡体用耐火泥搭建。窑炉为拱顶,地面现存窑室、烟囱等部分,长2.35、宽2.4米,推测窑室前存有火膛,但未做发掘清理,具体情况不详。窑室平面椭圆形,直径1.8米,因长期浸泡在水中,窑室内填塞大量淤泥与垃圾,现窑室内地面距离窑顶高0.98米。窑室上方窑顶发现小孔,直径4厘米,疑似为窑炉观察孔或注水孔。后壁平直,设有三条竖直的方形烟孔,上与窑顶三个烟囱相连。烟囱圆柱形,直径20~30厘米,各自相距70厘米左右。窑炉因长期浸泡在水中,窑室填塞大量淤泥与垃圾,窑壁布满青苔。在窑炉外侧还采集到一件铁叉。

3.公村砖坯堆放地LCGCP1(封二︰4)

LCGCP1分布范围约长4.5、宽2.15米,位于整片砖坯堆放地最东侧,海拔高度80米。砖坯东西共分七排,摆放方式为一排竖放,一排横放,形成四竖排、三横排穿插摆放。每竖排摆放砖坯近42块,每横排摆放约10块。经现场调查,砖坯多为上下两层叠压,中间未发现隔离物,上层砖坯因长年浸泡于水中,容易剥离。因而,P1遗址至少同时叠压摆放两层砖坯,初步推算P1摆放砖坯数量约400块。

砖坯均已成形,红色,砂土质,未发现火烧及烘烤痕迹。根据对裸露地表的砖坯测量,单块砖坯长约41、厚10厘米,裸露在地表的部分,即砖坯宽度仅存2~3厘米。从P1遗址地层剖面看,上、下层地层土质土色区别明显,上层地层厚22~24厘米,为红色粘土层,夹杂砖坯颗粒,其厚度基本与南京城墙砖宽度相近。下层为黄色砂土层,土质较为纯净。砖坯堆放地处于黎滩河岸旁,呈带状分布,砖坯摆放虽十分密集,但P1—P4之间还留有较大空间,为砖坯生产、搬运等工作提供了便利。推测砖坯制作完成后,放置在河岸平坦、开阔之处晾晒,再经由人工搬运或搭乘船只运往临河而建的各砖窑入炉烧造。

4.公村古道路LCGCL1(封二︰5)

在黎川县公村砖窑遗址南侧,沿黎滩河河岸还发现一处古道路遗迹。东经116°48′7″,北纬27°15′45″,总长约70米,基本沿黎滩河走向分布。道路主体以青石大砖铺砌,现存长度13.1米,青石大砖形制规整,为长方形,每块长64、宽28厘米。道路下方靠近河岸位置以小石子铺砌,周围充满泥沙,青砖南北两侧为土路,在道路遗址附近还采集到筒瓦等建筑残件。

三、遗物

调查采集遗物以城砖为主,并发现铁叉、筒瓦残件等遗物。部分介绍如下。

城砖 青色砂土砖,铭文位于城砖端头,或为“建昌府”,或为“新城县”。基本长44、宽20~23、厚12~13厘米。

“建昌府”铭文砖。LCBD︰2,残损严重,仅存半块,宽度与厚度完整。残长19、宽22、厚12厘米,重7kg。质地粗疏,含砂量大。保存较为完整的一端带有“建昌府”铭文,因经长期火烧,表面发黑(图五︰1)。LCBD︰3,较完整,长方形。长44、宽23、厚13厘米,重25kg。城砖质地粗疏,砖体略发红,夹杂大量砂砾,含砂量高。城砖两端均带有铭文,一端为“建昌府”,另外一端铭文因磨损严重,暂未能识读。LCGC︰4,残损严重,呈不规则形。残长6.5、宽20、厚10.5厘米,重1kg。夹杂大量砂砾,砖体略偏红,推测曾受火烧烘焙。铭文部分也遭破坏,残存“建昌”二字及“府”字局部。

“新城县”铭文砖。LCBD︰8,残损严重。残长24、宽20、厚10厘米,重10kg。表面略透红色,质地坚硬、细腻,烧成质量好,夹砂颗粒少。“新城县”铭文位于城砖端头,字迹清晰(图五︰2)。LCGC︰1,残损严重,宽度与厚度相对完整。残长23、宽20、厚10厘米,重5kg。砖体少量夹砂,质量较好,因长期经火烧烘焙,表面略偏红色,城砖一端带有“新城县”铭文。

铁叉 LCGC︰7,外表锈蚀严重,带两尖,尖头较扁。高21、宽13厘米,重1.5kg(图五︰3)。

筒瓦 LCGC︰5,残损严重。青灰色,质地细腻,背面残存布纹痕迹,于靠近道路遗址附近采集。长5.5、宽5厘米。

总体看来,黎川县砖窑遗址附近发现、采集的城砖尺寸、铭文较为统一。在LCBDY6窑炉内发现的城砖与采集所获城砖相比,多夹杂砂砾,脆弱易碎,表面有明显火烧痕迹,疑似为烧造城砖时铺设在窑炉内的铺底砖。中田乡公村窑址不仅发现带铭文的城砖,在窑炉附近采集到的一件铁叉可能与当时的城砖烧造活动有关,或许为烧砖时向窑炉添加柴草所用的工具,是还原黎川砖窑烧造、城砖生产的珍贵实物资料。

四、结语

1.基本特点

通过对日峰镇八都、中田乡公村等地砖窑遗址调查,我们总结该窑址群具有如下特点。

第一,临河而建,设立在长江水系水路线上。黎川县砖窑遗址沿黎滩河分布,砖窑利用河岸坡地自然坡体开挖,窑体直接坐落在山坡上,基本分三排顺坡有规律地排布,形成背靠山坡面朝黎滩河而建的砖窑群。黎滩河与盱江相通,从窑址可直达长江水系,黎川砖窑所处区域水路交通极为通畅。

第二,古窑址数量众多,绝大多数为三烟道小型馒头窑。初步调查,该地砖窑多达115座,沿黎滩河河岸形成了规模庞大的砖窑群。砖窑平面呈椭圆形,窑室内平均宽2、进深1.9米左右,高度1~2米,体量普遍不大。窑室后壁平直,设有三条等距烟道,向上与窑体烟囱相通。

第三,古窑址内及附近采集的城砖尺寸、铭文基本一致。城砖均为砂土砖,基本长41、宽22、厚13厘米,铭文有“建昌府”“新城县”两种,均出现在城砖顶面或底面。新城县即今日之黎川县,南宋绍兴八年(1138年)析南城县东南五乡所置,明属建昌府管辖,民国三年(1914年)后更名为黎川县[3]。建昌府则设于元末,延续至明、清[4]。

第四,发现的砖窑、砖坯堆放地及古道路遗址,构成了较为完整的城砖生产供应链。该遗址包含遗迹现象丰富,数量较多的砖窑及砖坯堆放地、古道路遗址,不仅为探讨古代城砖烧造技术提供了实物材料,并且共同构成了我国古代手工业研究史中城砖生产供应链。

2.基本性质与使用年代推测

通过对黎川砖窑遗址基本特点的分析,结合文献记载及南京城墙保护管理中心现存城砖实物,我们初步断定,该窑址为明初洪武年间为南京城墙营建烧制城砖的砖官窑遗址,理由如下。

第一,从地理位置来看,与已确定为南京城墙砖官窑遗址分布特征高度相似。与安徽繁昌[5]、江西宜春与新余[6]、湖北武汉[7]、湖南岳阳[8]等地发现的南京城墙砖官窑遗址类似,黎川县砖窑遗址设立在与长江水系相通的黎滩河岸坡地上,便于城砖的生产、烧造与运输。由黎滩河进入盱江,经抚河入鄱阳湖,再进入长江直达南京,推测是当时城砖生产、运输的主要交通路径(图六)。

第二,从窑体形制来看,符合南京城墙砖官窑的形制特征。黎川砖窑普遍为“馒头窑”,后壁设有三条等距烟道,与湖北武汉、江西宜春与新余、湖南岳阳等地发现的南京城墙砖官窑形制相似。这种小型“馒头窑”,并在窑室后壁设有向上的三条等距烟道,也是长江中下游地区南京城墙砖官窑的最主要形制特点[9]。

第三,从南京城墙保护管理中心馆藏城砖与黎川窑址采集城砖的对比来看,二者几乎完全一致。南京城墙保护管理中心现馆藏新城县城砖(馆藏编号城砖919)原自城墙上拆除,长42、宽22、厚13厘米,重21kg,铭文位于城砖顶面与底面,一面为“建昌府”,另一面为“新城县”。黎川县砖窑遗址采集到的城砖无论尺寸、铭文内容,均与馆藏新城县城砖相同。特别是在Y6窑址内发现的完整城砖,与馆藏新城县城砖尺寸、重量基本一致,但含砂量较高,因长期浸泡在河水中,较馆藏新城县城砖略重。

第四,从南京城墙现存情况看,也有新城县城砖发现。新城县城砖目前在清凉门南侧城墙有发现,并经现场考察,清凉门南侧城墙除城顶为后期维修外,下部城砖面貌接近,在新城县周围还发现多块带“建昌府”铭文的城砖,分布较为集中,城砖之间以糯米灰浆粘合。并且,清凉门位置幽静,临近历史悠久的石头城,在南京城墙现代拆城活动中得以较好保留[10],推测这段城墙应属明代初期所建,后世拆除改建因素较少。此外,水路运输是长江中下游最为重要的漕运通道,也是城砖运输的主要路径,清凉门毗邻外秦淮河,与黎川砖窑可由水路连通,可推测明代新城县城砖自砖窑经长江水路,由外秦淮河直接运往清凉门等地营建城墙。

第五,从建昌府建置及南京城墙的修筑时间、城砖铭文特征等,推测黎川砖窑的修建及使用时间为明初洪武年间。据史料记载,建昌府始建于元至正二十二年(1362年)[11],延续至明、清时期。南京明城墙始建于元至正二十六年(1366年),至洪武二十六年(1393年)大规模营建基本结束[12]。黎川砖窑的形制与洪武时期南京城墙砖官窑相符,在现场采集到的城砖铭文中,未发现以“甲”为建制的基层组织形式,而“目前根据新的资料分析得知,该建制应始于洪武十年(1377年),在洪武十一年(1378年)得到推广”[13]。因此,我们认为,黎川砖窑的修建及使用时间为元末明初,并很有可能为以“甲”为建制的基层组织成熟前的明洪武初期。

3.调查收获及意义

经初步调查,黎川县砖窑遗址共发现明洪武年间为南京城墙营建烧制城砖的砖官窑遗址115座,是迄今为止长江中下游地区发现的规模最大、保存最完好的南京城墙砖官窑遗址[14]。特别是砖坯堆放地为国内同类型遗址中首次发现,意义重大,是还原明初南京城墙砖烧制工艺极为珍贵的物质文化遗产,联系砖窑、古道路等遗址,较为完整地再现了明代南京城墙砖的烧造历史。

表一//黎川县砖窑遗址调查表

续表

续表

调查中发现的新城县城砖铭文极具特色,与洪武中期以后,包含府、州、县各级提调官,及总甲、甲首、小甲、人夫、窑匠等基层组织的铭文存在较大区别。联系城砖铭文材料,洪武年间建昌府所辖南城、新城、南丰、广昌四县[15],城砖铭文均以“建昌府”及城砖烧制地各县县名为主,并多位于城砖顶面与底面,具地方特色。这种较为特殊的铭文类型,是否表明建昌府所辖四县仅在洪武初期为南京城墙烧制城砖?洪武中期推行较为统一的城砖铭文制度后,已不再为南京城墙烧砖?如推测成立,建昌府在洪武中期停止烧制南京城墙砖的原因是什么?囿于材料,以上问题暂未得解,期待日后材料进一步丰富,对建昌府及长江中下游地区明代南京城墙砖烧制历史进行深入分析。

此外,本次调查还对黎滩河流域古代窑址进行大范围考察,如重点对黎滩河中游地区窑址进行踏查,共考察渔潭、九江铺、渣林、程家山、新建、老港口等多地窑址,发现除明代南京城墙砖官窑之外的龙窑窑址、古港口遗迹等,并采集到当年实用币“洪武通宝”,为了解及弥补本地窑业发展史提供了珍贵材料。

(在江西省黎川县砖窑遗址三次调查中,黎川县人民政府、中田乡政府给予了大力支持;在整理及写作简报过程中得到了北京大学考古文博学院杭侃教授、秦大树教授,南京城墙保护管理中心杨国庆先生,以及中国社科院考古研究所李鑫博士、南京市考古研究所苏舒馆员的悉心指正,特此致谢。)

[1]江西省黎川县志编纂委员会编:《黎川县志》,黄山书社1993年,第150页。

[2]同[1],第205页。

[3]同[1],第1页。

[4]清·顾祖禹撰:《读史方舆纪要》卷八六《江西(四)》,上海书店出版社1998年,第571页。

[5]南京市明城垣史博物馆:《安徽繁昌明城砖窑址调查报告》,《东南文化》1999年第5期。

[6]杨国庆:《江西宜春、新余两地明代城砖窑址考察报告》,收入南京市明城垣史博物馆编撰《南京城墙砖文》,南京师范大学出版社2008年,第369—373页。

[7]a.祁金刚:《江夏明代官置砖窑及其产品琐议》,《武汉文博》2007年第2期;b.马俊、杨国庆:《湖北、湖南两地明代南京城城墙砖窑址群调查报告》,《湖南省博物馆馆刊》第八辑,岳麓书社2012年;c.武汉市文物考古研究所、武汉市江夏区博物馆:《武汉江夏庙山明代官置砖窑调查发掘简报》,《江汉考古》2016年第6期。

[8]岳阳市文物考古研究所:《湖南省岳阳市郊君山明代南京城墙砖官窑遗址金鸡垄窑群调查发掘简报》,《湖南省博物馆馆刊》第九辑,岳麓书社2013年。

[9]a.杨国庆:《南京城墙》,译林出版社2013年,第143页;b.2016年6—7月,南京市栖霞区官窑村发现大型明代砖窑遗址,经南京市考古研究院勘测,砖窑总数达110座,目前已发掘25座(参见《南京日报》2017年7月26日B04版报道)。部分砖窑确定属烧制南京城墙砖的官窑遗址,部分砖窑形制与江西黎川砖窑差别较大,窑炉体量也普遍较黎川砖窑大。

[10]如1955年江苏省文化局召开的南京城墙保留各段及拆除方法的工作会议上,清凉门南北1300米因包含石头城遗迹,得以保留。总体来看,清凉门在20世纪50—60年代拆城期间得到了一定的保护,并未遭到拆除。

[11]虽然砖文中也出现了“新城县”的信息,但新城县建县于南宋绍兴八年,更名于民国三年,时间跨度过大,不能为城砖的定性提供有效的信息,只能从“建昌府”的建置时间中找到突破口。据明正德《建昌府志》所载“(至正)二十二年辛丑,皇明既定江南,王溥归附。是岁二月,改肇昌府,九月改建昌府。”本段史料有一点矛盾之处,即元至正二十二年(1362年)是壬寅年,而辛丑年则是元至正二十一年(1361年)。我们认为,辛丑年九月不大可能是建昌府的始设时间。该年九月“陈友谅平章建昌,王溥降”,即1361年10月2日王溥才降于朱元璋,在此之前朱元璋是不大可能先将“建昌路”改为“肇昌府”,紧接着又将“肇昌府”改为“建昌府”的,这一系列更名事件当发生在王溥投降,朱元璋控制该地区,该地局势稳定之后。因此,壬寅年(1362年)九月才最可能是建昌府建置的准确时间。

[12]杨国庆、王志高:《南京城墙志》,凤凰出版社2008年,第295页。

[13]杨国庆:《南京明城墙砖文中的基层组织研究》,《东南文化》2011年第1期。

[14]经实地调查,南京栖霞山官窑村遗址与黎川砖窑有着较大的不同,主要体现在三点。第一,官窑村砖窑分布零散,保存较差。黎川官窑分布集中,保存完好。第二,官窑村砖窑时代与性质复杂,既有官窑,也有民窑,时代从明至近代。而黎川官窑时代与性质单一,均为明洪武官窑。第三,官窑村已确定为明洪武官窑的数量不多,占已发掘25座砖窑的极少数。而黎川官窑数量众多,已调查的一百余座均可确定为明初洪武年间官窑。

[15]元至正二十二年,建昌路更名为肇昌府,不久改为建昌府。原包括南城(附郭)、新城、广昌三县,洪武二年南丰州降为南丰县,隶属于建昌府,万历六年又增设泸溪,自此建昌府共辖五县,但洪武年间仅辖四县。