孙吴钱币的出土情况与“蜀钱吴用”现象

2019-09-05张翼

张 翼

(中国人民银行扬州市中心支行 江苏扬州 225002)

内容提要:孙吴政权是三国中货币流通程度最高的政权,近几十年来,孙吴时期的考古发现中有大量的货币实物和铸钱遗迹。通过对30座孙吴时期墓葬的钱币出土情况和22座六朝墓葬中出土的孙吴铸币进行统计分析,可以发现孙吴时期的货币流通主力仍然是前代货币特别是汉五铢钱,同时孙吴和蜀汉铸币也进入了流通领域。在孙权废止大泉五百、大泉当千等新铸大钱之后,孙吴铸币仍未退出民间,直到东晋时期的墓葬仍时有出土;不过,孙吴铸币在其全部流通货币中的占比极小,甚至远低于孙吴境内蜀汉铸币的数量,出现了“蜀钱吴用”的独特现象。《晋书》和《通典》中关于东晋时期江东“仍用孙氏旧钱”的说法需要修正。

一、文献中关于孙吴货币的记载

(一)孙吴时期的货币流通情况

孙吴政权起始于东汉末年孙坚、孙策父子的江东孙氏割据集团,孙权于221年始称吴王,于229年正式称帝,直至280年孙吴政权为西晋所灭。因此本文讨论的孙吴时期货币问题,主要是指221—280年期间的孙吴政权所控制地区,部分讨论涉及同一时期其他政权统治范围以及280年以后原孙吴政权故地情况。

从货币史看,东汉早期和中期延续了西汉以来的货币经济传统,金属货币是主流支付结算手段。同时贵金属货币(黄金)使用显著减少,而贱金属货币(铜钱)使用占据主流。东汉末年,由于长时期的战乱破坏以及董卓铸小钱等事件影响,货币的流通与使用出现严重倒退,很多区域都不再铸造钱币,多以粮食、布帛等实物商品作为支付手段,全汉昇等学者[1]称为“中古自然经济”的开端。但就孙吴政权所在的长江中下游地区而言,这种倒退并不彻底,而是体现为钱币和布帛兼用的二元货币格局。如长沙出土的东汉灵帝时期简牍里提到当时临湘地区由于频繁遇到“军寇”,百姓欠缴租税,造成府库空虚,“库无钱、布”[2]。在长沙走马楼出土的吴简《嘉禾吏民田家莂》中,也有大量赋税同时征收钱、米、布的记载,如嘉禾四年(235年)的折纳标准为1斗米合2尺布或160钱,还有嘉禾四年二月十三日,在一天之内将“五千七百七十万钱”的巨量货币从临湘县库转送到长沙郡库的记载[3]。这反映出当时金属钱币和布帛都是政府运营必须的资源。

在《三国志》等文献中,也有钱币用于支付和作为价值尺度的记载。如220年,吕蒙攻取荆州后,孙权“以蒙为南郡太守,封孱陵侯,赐钱一亿、黄金五百斤。蒙固辞金钱,权不许”[4]。226年,孙权讨灭交州军阀士燮之子叛乱,优待士家“诏在所月给俸米,赐钱四十万”[5]。直到末帝孙皓时期(264—280年),仍然是钱帛并用,甚至在同一场合,既有用布帛计价,也有用钱计价,如孙皓属下喜欢养犬,“又使诸将各上好犬,一犬至直数千匹(布)”,“所用御犬率具缨,直钱一万”[6]。有时,食盐等日用品也作为通货使用,如238年,朱桓病故,因为家里没有财产,孙权赐五千斛盐来处理丧事[7]。

(二)钱币铸造情况

根据《三国志》记载,孙吴政权继续沿用了汉代五铢钱的同时,为增加财政收入,新铸造了多种高面额的大钱。嘉禾五年(236年)春,孙权下令“铸大钱,一当五百”,即铜钱“大泉五百”,并且要求官民提供铜材,并严厉打击民间盗铸行为,“诏使吏民输铜,计铜异直。设盗铸之科”[8]。赤乌元年(238年)春,又铸当千大钱,即铜钱“大泉当千”[9]。另外,传世和出土钱币实物中有“大泉二千”和“大泉五千”两种钱币,形制、材质、文字风格等方面均与“大泉五百”“大泉当千”十分接近(图一)[10],因此可以判断为三国孙吴时期铸造。到了赤乌九年(246年),由于民间反对使用虚值大钱,孙权下诏废止高面值的孙吴铸币,重新熔铸为器物,私家持有的孙吴大钱,可以送交官府,兑换成相应财物,“今闻民意不以为便,其省息之,铸为器物,官勿复出也。私家有者,敕以输藏,计畀其直,勿有所枉也”[11]。但文献记载,孙吴大钱虽然被废止,但直到东晋时期,孙吴旧钱仍未完全退出流通。《晋书·食货志》记载:“晋自中原丧乱,元帝过江,用孙氏旧钱。轻重杂行。大者谓之比轮,中者谓之四文。”[12]对于《晋书》中“比轮”和“四文”的含义,历来有不同解读。如唐代杜佑《通典》:“晋元帝过江,用孙氏赤乌旧钱,轻重杂行。大者谓之比轮,中者谓之四文。”[13]值得注意的是,此段文字与《晋书》记载虽然基本相同,但将“孙氏旧钱”改为“孙氏赤乌旧钱”。而文献中记载的“赤乌旧钱”只有一种,即《三国志》中孙吴于“赤乌元年春,铸当千大钱”。杜佑特别强调“赤乌旧钱”,他认为东晋时期的“比轮”大钱和“四文”中钱主要是孙吴赤乌年间铸造的“大泉当千”。而近代多数钱币研究者认为:所谓“四文”,即钱文为四字的钱,应该是指“大泉五百”“大泉当千”等孙吴旧钱[14]。

近年来,钱币学界对三国时期货币的研究以曹魏五铢的辨识与蜀汉铸币的版别[15]为热点,而对于统治时间最长、金属货币使用最广泛的孙吴钱币研究却相对较少。对于孙吴时期钱币出土的总体情况、三国其他政权铸币在孙吴境内的流通、两晋以后孙吴铸币出土情况等,尚未有专门讨论。本文在前贤研究的基础上,将文献与考古发掘资料相结合,对孙吴时期墓葬中的钱币以及此后孙吴铸币的出土情况进行总结,分析孙吴时期的货币铸造和流通特点。

二、孙吴墓葬中的钱币和孙吴铸币出土情况

(一)孙吴时期墓葬的钱币出土情况

古人讲求“事死如事生”,墓葬特别是纪年墓葬中的出土钱币,是了解当时钱币流通情况最为重要的渠道。从孙吴时期的钱币出土情况看,这一时期的墓葬往往有大量钱币出土。如227年的湖北武昌任家湾郑丑墓共出铜钱3630枚[16],232—238年的江西南昌高荣墓[17]出土铜钱六百七十余枚,249年的湖北鄂州鄂钢饮料厂一号墓[18]出土铜钱7221枚。从钱币品种看,既有前代货币,也有孙吴本朝货币,以及三国其他政权发行的货币。如249年的安徽马鞍山朱然墓[19]出土铜钱六千多枚,品种有汉代的“五铢”“半两”、王莽时期的“货泉”“布泉”“大泉五十”、蜀汉的“直百五铢”“定平一百”“太平百钱”和孙吴的“大泉当千”“大泉五百”等。在以往的考古报告和钱币学研究中,对单个墓葬(如朱然墓)出土钱币有较为详细的统计分析,但尚未有从整体上对孙吴时期出土钱币进行定量分析的研究成果。

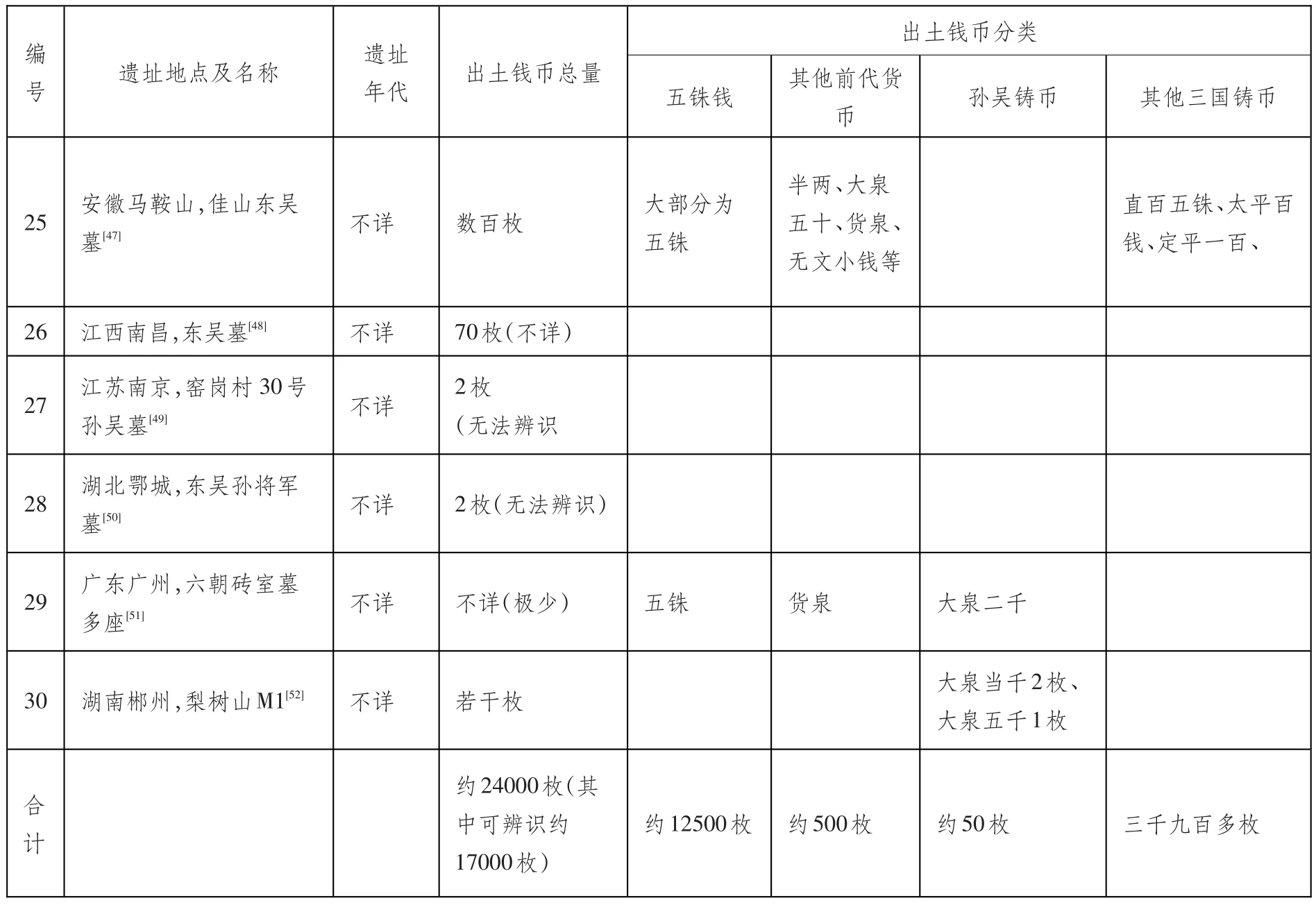

笔者根据已公开的考古发掘报告,对孙吴时期墓葬中的货币出土情况进行了全面整理,共有30条考古发掘记录(表一):其中有明确纪年的标准墓葬15座,年代跨度从孙权称王早期(227年)到末帝孙皓时期(277年)。另有15座墓葬,没有明确纪年,但依据形制、随葬物品可以判断为孙吴时期。

从表一所列的孙吴时期墓葬中钱币出土情况看,可以发现以下特点。

1.在出土货币中,前代货币(包括秦汉以及王莽时期钱币)占据主体地位,特别是五铢钱在数量上具有绝对优势。从考古报告看,30座出土钱币的孙吴时期墓葬中,有26座明确记述钱币品种:其中25座出土了五铢钱(包括西汉五铢、东汉五铢、剪边五铢等不同版别以及五朱、五金等异品),占96%;出土秦汉时期的其他货币(包括半两、王莽货泉、大泉五十、董卓无文小钱等)有14座,占54%。从钱币数量看,30座墓葬合计出土钱币约2.4万枚,其中1.7万枚钱币能够明确辨识:各种版本的五铢钱共计约12500枚,占全部可辨识钱币的73%;秦汉时期的其他货币约500枚,约占3%;前代货币占全部出土钱币的四分之三以上。

表一//孙吴时期墓葬钱币出土情况

续表

续表

2.在出土的三国时期铸币中,既有孙吴铸币,也有同期蜀汉铸币,而且其数量远超过孙吴铸币。在可以辨识钱币品种的26座孙吴墓葬中,有15座出土了三国时期的新铸货币,占总数的58%。值得注意的是,其中既有大泉五百、大泉当千、大泉二千、大泉五千等孙吴本国铸币,也有同期蜀汉政权的铸币(由于曹魏政权铸造的“曹魏五铢”如何认定在学术上仍有争议,本文所称的三国铸币仅限于孙吴和蜀汉铸币,所有五铢钱都视为汉代货币)。从分布广度看,蜀汉铸币与孙吴铸币平分秋色,在15座发现三国铸币的孙吴墓葬中,有6座只出土了孙吴铸币,6座只出土蜀汉铸币,3座同时出土了两国铸币。从出土钱币数量看,蜀汉铸币更是远远超过了孙吴铸币。15座墓共出土三国时期铸币约4000枚,其中蜀汉政权铸币(包括直一、太平百钱、太平百金、定平一百等)出土三千九百多枚,占比高达98%以上,而孙吴本国铸币(大泉五百、大泉当千、大泉二千、大泉五千)出土仅五十多枚。对于这种“蜀钱吴用”现象的原因,本文将在后文进行讨论。

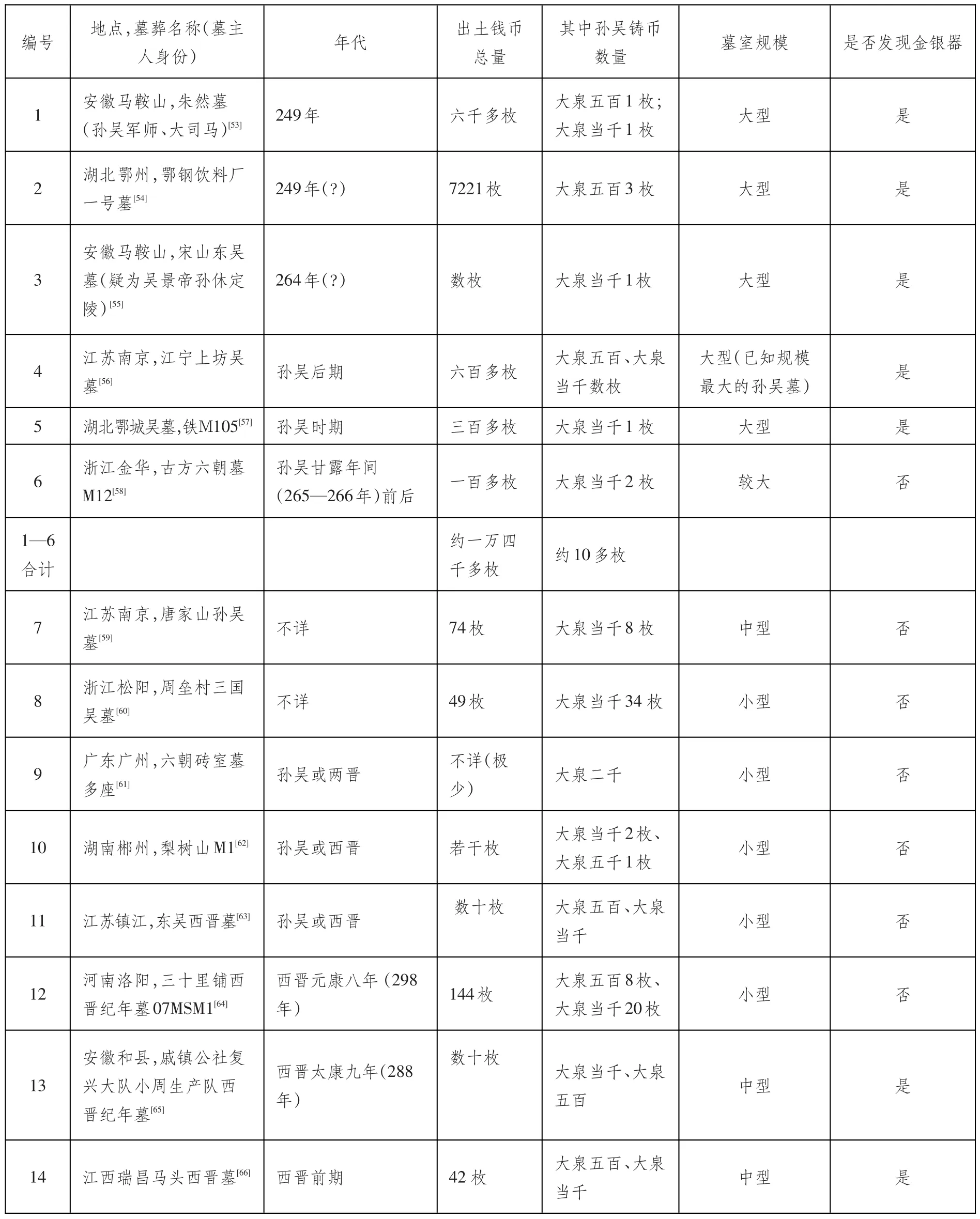

(二)三国两晋时期孙吴铸币出土情况

为进一步分析孙吴铸币在吴国灭亡后的流通情况,本文统计了从三国到两晋时期出土过孙吴铸币的22座墓葬(表二)。从出土的墓葬时间跨度看,在大泉五百和大泉当千铸造发行期间(236—246年),未有确切纪年的孙吴铸币出土记录。出土孙吴铸币的纪年墓年代均在孙权废止新铸币之后(最早为249年),一直延续到东晋中期(最晚为369年)。在地域分布上,不仅包括孙吴政权辖区,还包括北方中原的洛阳等地。从出土墓葬及钱币的特征看,又可明显分为两个时期。第一阶段笔者总结为“墓大钱(孙吴铸币)少”。如表二中的墓葬1—6,其墓葬普遍规模很大,级别很高,年代跨度从孙吴中期到孙吴末期。从墓主人身份看,包括孙吴的重臣大司马朱然、甚至可能有皇帝(疑为吴景帝孙休定陵),以及目前已知规模最大的孙吴墓葬(江宁上坊吴墓)。墓葬均出土了金银器,也标志着墓主人的等级和身份很高。除了宋山东吴墓之外,其余墓葬出土钱币总量较多,但其中孙吴铸币极少。如出土钱币最多的孙吴墓葬朱然墓和鄂钢饮料厂一号墓,分别出土了六千多枚和7221枚钱币,但其中的孙吴铸币分别只有2枚和3枚。疑为吴景帝孙休定陵的宋山东吴墓仅发现了1枚孙吴铸币。第二阶段总结为“墓小钱(孙吴铸币)多”,如表二中的墓葬7—22,年代跨度从孙吴末期到东晋中期。这类墓葬普遍规模较小,级别较低,出土钱币总量不多,而其中孙吴铸币数量和占比相对较大。如考古发掘发现孙吴铸币最多的两处墓葬松阳县周垒村三国吴墓(34枚)和洛阳三十里铺西晋纪年墓(28枚),出土钱币的总数却只有49枚和144枚。较为稀见的大泉二千和大泉五千钱币也是出自这类小墓。在地区分布上,第一阶段“墓大钱少”集中在吴国的都城建业及其周边(今江苏南京、安徽马鞍山),以及早期都城武昌及其周边(今湖北鄂州、湖北鄂城),第二阶段“墓小钱多”的分布涉及广东、浙江、江苏、湖南、河南等省,似乎没有特别规律。

表二//出土孙吴铸币的三国两晋墓葬情况

续表

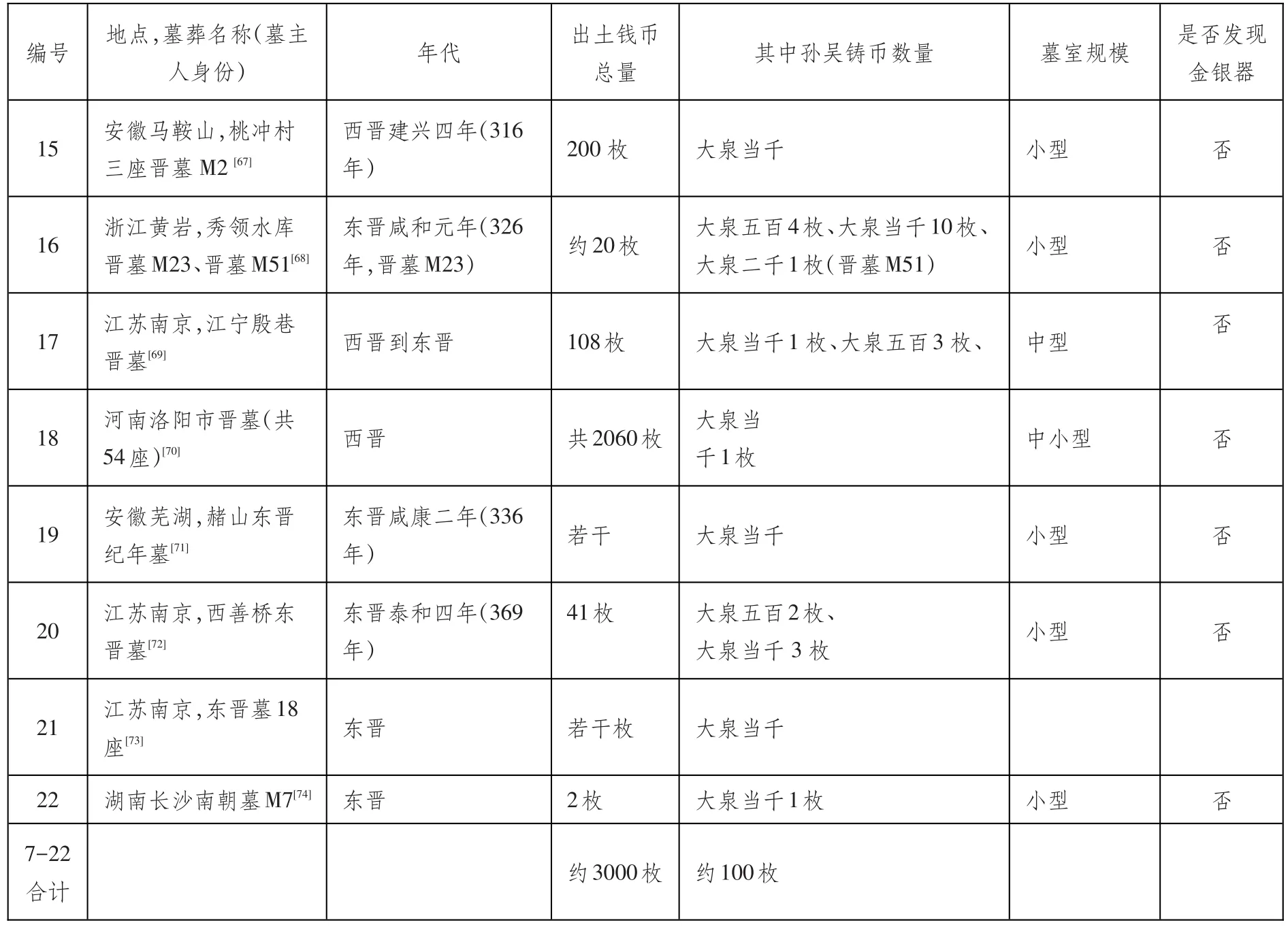

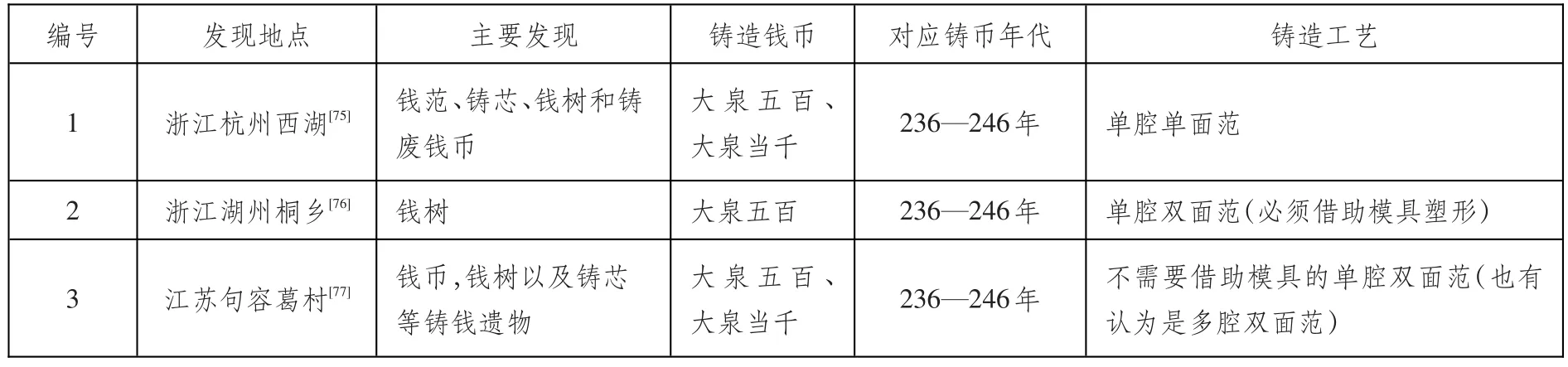

(三)孙吴时期的钱币铸造遗址和遗物出土情况

为分析孙吴时期的钱币铸造规模和铸币技术,本文也对这一时期的铸币遗址和遗物出土情况进行了梳理,共找到三条出土记录(表三)。

从铸钱的遗址和实物遗存看,可以得出以下几点结论。

1.从铸币次序看,不同品种的钱币多在同一场所铸造。根据史料记载,大泉当千发行晚于大泉五百,而从铸钱遗址看,在大泉当千开始铸造后,大泉五百的铸造并未停止,也没有另外设点铸造,在多数铸钱遗址(浙江杭州、江苏句容),两种钱币是在一起铸造的。

2.从铸钱遗址的地域分布看,主要集中在都城建业附近。孙吴时期的铸钱地点不止一个,但目前所见均位于建业附近(江苏南部和浙江北部),这一地区也是孙吴政权的核心区。而长江中游的荆州(湖北湖南一带)虽然也是孙吴的战略重地和冶炼业中心之一,但尚未发现孙吴铸钱遗址。

3.从铸钱工艺看,孙吴时期的铸钱工艺尚无统一规范。考古发现表明:孙吴时期的铸币遗址使用了多种不同的工艺。例如杭州西湖出土的泥质范片均为一钱一范(单腔单面范),而且均无浇铸槽口,这一现象在中国铸币历史上是从未有过的。早至秦汉时期,所见范片均为整体的一范多钱(最少四钱),而且所有范片上均有浇铸槽口。由于一钱一范工艺的效率和良品率都远低于一范多钱,因此这种新的铸币工艺显然不能称之为技术进步,而可能是技艺失传后的重新摸索[78]。而在湖州桐乡发现的铸钱遗物则使用了一种新的钱范制作工艺模式,即只有一个钱模型腔的双面范,必须借助模具完成子范的塑造。在江苏句容县发现的钱树则为四枚钱模的双面范,不需要使用模具完成子范的塑造,虽然无法确定是四钱模的范还是四个单型腔范组合而成,但已经说明当时范包组合在朝着每层四钱的多腔双面范结构演化。从效果看,铸币遗址中发现了较多铸废的钱币,同时存世的大泉五百、大泉当千的单枚重量、形制也差异较大,这意味着孙吴时期的铸币技术可能尚不成熟规范。

表三//孙吴时期的铸币遗址和遗物发现情况

三、对于孙吴货币史料的修正与“蜀钱吴用”的探讨

(一)对于孙吴时期货币史料的验证与修正

从考古记录看,正史中关于孙吴时期货币流通和铸币的记载是可信的,孙吴时期广泛使用金属货币,并且新铸了大泉五百、大泉当千等货币。而且在246年孙权废止新钱后,这些新铸钱币仍然经常出现在墓葬和窖藏之中,表明其仍未完全退出市场。但在另一方面,对孙吴时期的铸币规模、流通范围都不应过分高估。从出土钱币数量构成看,孙吴时期的流通货币主要来自前代货币特别是各种五铢钱,其次是蜀汉等邻国货币,孙吴新铸币数量不到出土钱币总量的1%。同期或者稍后的钱币窖藏也验证了这一现象,如在浙江绍兴发现的三国晚期到西晋初的大型窖藏中[79],在33万枚古币中,除了汉代旧钱外,还发现了直百五铢、定平一百、太平百钱等蜀汉钱币,却没有发现东吴本身的钱币。在江苏丹徒的数万枚东晋窖藏铜钱中[80],五铢钱占90%以上,三国时期钱币有三百多枚,其中绝大多数是定平一百、太平百钱等蜀汉钱币,东吴的大泉当千仅有1枚。表明当时孙吴政权自身铸币的规模很小,流通范围也非常有限。《晋书》和《通典》中关于东晋时期“仍用孙氏旧钱”“用孙氏赤乌旧钱”的说法不可尽信,所谓废止和沿用,应该是废止了大钱对五铢钱一比五百或者一千的虚高面值,变为等值流通或者按重量兑换。同时辅之以蜀汉等其他政权铸币。而近现代学者的观点如彭信威《中国货币史》将“仍用孙氏旧钱”理解为东晋沿用了孙吴的货币流通体制而不是孙吴铸币本身[81];《中国钱币大辞典·魏晋南北朝隋编》认为“大者比轮”指“大泉五百”“大泉当千”等孙吴旧钱,“小者四文”可能指“太平百钱”“定平一百”等蜀汉钱币[82],实际正是从不同角度对于《晋书》和《通典》的修正。

(二)孙吴铸币发行流通不广的原因初探

对于孙吴铸币发行流通不广的原因,本文认为,首先是货币制度设计的严重缺陷。孙吴大钱是王莽之后汉魏两晋数百年间面额最高的货币,一枚大钱可以兑换五百枚直至数千枚五铢钱,却没有相应的低面值辅币,更没有足够的实物商品作为发行保障。而且在发行后的减重现象十分突出,甚至出现了“大泉当千”比前期的“大泉五百”更小、更轻的情况。如此超发虚值货币敛财,势必引起严重的通货膨胀和市场混乱,“钱既太贵,但有空名,人间患之”[83]。最终,在市场全面抵制下,大钱发行仅十年之后(246年),孙权就下令废除,“权闻百姓不以为便,省息之,铸为器物,官勿复出也”。市场恢复成以五铢钱为主体的货币流通体系。

其次在铸币技术层面,孙吴铸币也存在明显不足。孙吴时期的铸币场所分布狭窄,集中在江苏南部和浙江北部,不便于其他地区获取新铸钱币。在铸币技术上,虽然孙吴辖区有丰富的铜矿和冶炼铸造经验,但是由于东汉末期战争频繁,社会经济与社会发展受到严重破坏,大部分的官方铸造场所长期停止了铸造钱币,钱币的铸造工艺和人才也因此湮没。从铸币工艺看,在浙江杭州、湖州等地铸币遗址中均未使用两汉时期的成熟铸币工艺,其摸索尝试的新技术(一钱一范、借助模具的单腔双面范等)处于起步阶段,生产效率总体不高。直到后期江苏句容地区铸币遗址中的工艺才较为成熟;但随着孙权废止大钱,铸币技术的进步很快又陷入中断,最终制约了孙吴铸币的存世量和流通范围。从考古资料看,在大泉五百和大泉当千正式流通期间(236—246年)的纪年墓葬中尚未发现孙吴铸币,表明其市场流通量非常有限。而在246年以后的孙吴高官贵族墓葬出土少量已经废止流通的孙吴铸币(即前文所述第一类“墓大钱少”),可能是作为一种墓主的地位象征而不是普通流通货币。而在一些地区,从孙吴后期直至东晋时期的中小型墓葬中,出土的孙吴钱币相对较多(即前文所述第二类“墓小钱多”),可能是这类高面值大钱被废弃之后,重新在市场按枚数或者重量流通。

(三)“蜀钱吴用”现象的经济原因

历史文献中并没有提及三国时期其他政权货币在孙吴辖区的流通现象。但从前文所述,考古资料发现蜀汉钱币的在孙吴辖区的流通地位相当突出,其出土数量以及分布的时间跨度、地域广度甚至超过了孙吴本国铸币。对于这种“蜀钱吴用”的奇特现象,以往研究尚未有专门提及,本文依据当时的经济政治环境,对“蜀钱吴用”进行初步解释。

一是取决于两国的经济基础。吴蜀两国的经济体系和货币本位制度存在显著差异:孙吴自立国以来,一直在政治上依赖江东豪强大族,在经济上实行钱帛并行的二元体制,在税制上,延续了汉代以来以钱为主的人头税,赏赐馈赠也大多使用钱币,政府运转和市场活动对钱币的需求量较大[84]。而蜀汉立国以来,一直战争不断,特别是诸葛亮主持国政之后,将北伐作为优先目标,形成了所谓“军事最优先型”的经济体系[85]。为加强对经济的管控,蜀汉政权采取了减少国内金属货币使用,转为依靠盐铁专卖和蜀锦贸易获取财政收入,布帛和粮食等实物商品逐步成为主要支付结算手段,金属钱币主要用于民间辅助流通和对外贸易的支付手段。根据《三国志·蜀志》记载,263年,蜀汉灭亡时清点户口和国库财物,国库中有“米四十余万斛、金银各二千斤、锦绮彩绢各二十万匹”[86],并未提到有钱币库存。可见当时金属钱币在蜀汉国内的流通地位较低。因此,客观上形成了蜀汉以“多余之钱”,换取孙吴“有用之物”的供求关系。

二是反映了两国的铸币规模。孙吴政权仅在236—246年期间铸造了大泉五百、大泉当千等钱币,其间受铸币技术制约和市场抵制因素,铸币的规模和流通范围非常有限。而蜀汉自刘备入川(214年)便开始铸造直百五铢,其后陆续发行了直一小钱和太平百钱、太平百金、定平一百等多种大钱。虽然蜀汉钱币相对于汉五铢而言存在明显的减重和面值虚高现象,成为蜀汉政权剥夺国内民众财富的手段[87],但作为对外贸易支付手段,政府强加的虚高面值和减重都无法被贸易对手认可,其流通价值只能取决于铜钱重量。在市场上没有新铸五铢钱和孙吴大钱被抵制废止的情况下,孙吴地区经济主体显然是乐于接受这种金属货币的。

三是反映了两国的贸易关系。三国时期,除了220—223年期间东吴夺取荆州以及蜀汉为报仇发动“夷陵之战”外,蜀汉和东吴两国之间一直保持着相对良好的关系。特别是在刘备去世后,诸葛亮及蜀汉主政者奉行“联吴抗魏”的外交政策,此后未有战争。在这种情况下,两国的民间贸易较为活跃。由于东吴本身对金属货币需求较大,而蜀汉国内的钱币使用相对较少,因此在往来贸易中,势必导致蜀汉货币流入东吴境内。特别是吴蜀交界的荆州地区(湖北一带),蜀汉钱币流通更多。从出土记录看,湖北武昌任家湾黄初六年(227年)吴墓[88]已经发现了蜀汉钱币,可以证实至迟在此时,吴蜀两国已经有了货币交流。特别是245年的湖北鄂州新庵茅草M2吴墓[89]更是出土了3522枚蜀汉钱币,是历代墓葬中出土蜀汉钱币最多的。而在蜀汉的墓葬和窖藏中,只发现了蜀汉铸币和汉代旧钱,未曾发现东吴铸币[90],也表明了吴蜀两国密切的贸易关系和金属货币的单向流动。

[1]全汉昇:《中国经济史研究》,中华书局2011年,第11页。

[2]长沙市文物考古研究所:《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社2006年,第77页。

[3]蒋福亚:《走马楼吴简经济文书研究》,国家图书馆出版社2012年,第288—306页。

[4]西晋·陈寿:《三国志》卷五十四《吴书九·吕蒙传》,中华书局1971年,第1279页。

[5]同[4],卷四十九《吴书四·士燮传》,第1193页。

[6]同[4],卷四十八《吴书三·三嗣主传》凤凰元年(272年)条注引《江表传》,第1170页。

[7]同[4],卷五十六《吴书十一·朱桓传》,第1315页。

[8]同[4],卷四十七《吴书二·吴主传》,第1140页。

[9]同[8],第1142页。

[10]相关拓片出自《中国钱币大辞典》编纂委员会:《中国钱币大辞典·魏晋南北朝隋编、唐五代十国编》,中华书局2003年,第89—106页。

[11]同[8],第1146页。

[12]唐·房玄龄等:《晋书》卷二十六《志十六·食货志》,中华书局1974年,第795页。

[13]唐·杜佑:《通典》卷八,中华书局1988年,第179页。

[14]同[10],第87—89页。

[15]朱安祥:《魏晋南北朝货币研究》,郑州大学博士论文,2018年,第24页。

[16]武汉市文物管理委员会:《武昌任家湾六朝初期墓葬清理简报》,《文物参考资料》1955年第12期。

[17]谢世平、王宁:《浅论高荣墓葬钱币的历史价值》,《中原文物》1997年第1期。

[18]鄂州博物馆等:《湖北鄂州鄂钢饮料厂一号墓发掘报告》,《考古学报》1998年第1期。

[19]安徽省文物考古研究所:《安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报》,《文物》1986年第3期。

[20]五铢钱包含各种版本的五铢钱和五朱、五金等异品。

[21]其他前代货币包含秦代和先秦货币、两汉及王莽时期货币等。

[22]孙吴铸币包括大泉五百、大泉当千、大泉二千、大泉五千等钱币。

[23]其他三国铸币包括蜀汉直一、直百五铢、太平百钱(金)、定平一百等钱币,曹魏五铢钱由于其辨识特征在学术界未有定论,均按汉五铢钱统计。

[24]同[16]。

[25]同[17]。

[26]胡振、江建、徐劲松、余夏红、谢四海:《湖北鄂州新庙茅草M2出土钱币的清理报告》,《中国钱币》2007年第3期。

[27]同[19]。

[28]同[18]。

[29]南京市博物馆:《南京郊县四座吴墓发掘简报》,《文物资料丛刊》第8辑,文物出版社1983年。

[30]南京市博物馆:《江苏南京市北郊郭家山东吴纪年墓》,《考古》1998年第8期。

[31]同[30]。

[32]湖北省文物管理委员会:《武昌莲溪寺东吴墓清理简报》,《考古》1959年第4期。

[33]安徽省文物考古研究所等:《安徽马鞍山宋山东吴墓发掘简报》,《江汉考古》2007年第4期。

[34]南京市博物馆:《南京北郊五塘村发现六朝早期墓》,《文物资料丛刊》第8辑,文物出版社1983年。

[35]南京市博物馆、雨花台区文化广播电视局:《南京市雨花台区孙吴墓》,《考古》2013年第3期。

[36]浙江省文物管理委员会:《黄岩秀领水库古墓发掘报告》,《考古学报》1958年第1期。

[37]上虞县文物管理所:《浙江上虞江山三国吴墓发掘简报》,《东南文化》1989年第2期。

[38]南京市博物馆、江宁区博物馆:《南京江宁上坊孙吴墓发掘简报》,《文物》2008年第12期。

[39]南京市博物馆:《南京唐家山孙吴墓》,《东南文化》2001年第11期。

[40]松阳县博物馆、潘贤达:《浙江松阳县周坌村发现三国吴墓》,《考古》2003年第3期。

[41]鄂城县博物馆:《湖北鄂城四座吴墓发掘报告》,《考古》1982年第3期。

[42]同[41]。

[43]同[41]。

[44]同[41]。

[45]华国荣:《江苏南京邓府山吴墓和柳塘村西晋墓》,《考古》1992年第8期。

[46]江西省博物馆:《江西南昌东汉、东吴墓》,《考古》1978年第3期。

[47]安徽省文物考古研究所:《安徽马鞍山市佳山东吴墓清理简报》,《考古》1986年第5期。

[48]南昌县博物馆:《江西南昌县发现三国吴墓》,《考古》1993年第1期。

[49]南京市博物馆、南京市雨花台区文化局:《南京窑岗村30号孙吴墓发掘简报》,《东南文化》2009年第3期。

[50]鄂城县博物馆:《鄂城东吴孙将军墓》,《考古》1978年第3期。

[51]麦英豪:《广州六朝砖室墓清理简报》,《考古通讯》1956年第5期。

[52]罗胜强:《湖南郴州出土大泉五千铜钱》,《中国钱币》2011年第2期。

[53]同[19]。

[54]同[18]。

[55]同[33]。

[56]同[38]。

[57]同[41]。

[58]金华文管会:《浙江金华古方六朝墓》,《考古》1984年第9期。

[59]同[39]。

[60]同[40]。

[61]同[51]。

[62]同[52]。

[63]镇江博物馆:《镇江东吴西晋墓》,《考古》1984年第6期。

[64]张鸿亮、卢青峰:《洛阳三十里铺西晋纪年墓出土钱币》,《中国钱币》2009年第2期。

[65]安徽省文物工作队:《安徽和县西晋纪年墓》,《考古》1984年第9期。

[66]江西省博物馆:《江西瑞昌马头西晋墓》,《考古》1974年第1期。

[67]马鞍山市文物管理所:《安徽马鞍山桃冲村三座晋墓清理简报》,《文物》1993年第11期。

[68]同[36]。

[69]南京市博物馆:《南京江宁晋墓出土瓷器》,《文物》1988年第9期。

[70]洛阳市文物工作二队:《洛阳晋墓的发掘》,《考古学报》1957年第1期。

[71]王步艺:《芜湖赭山古墓清理简报》,《文物参考资料》1956年第12期。

[72]葛治功:《南京西善桥东晋泰和四年墓清理简报》,《考古通讯》1958年第4期。

[73]李蔚然:《南京六朝墓清理简报》,《考古》1959年第5期。

[74]湖南省博物馆:《长沙两晋南北朝隋墓发掘报告》,《考古学报》1957年第3期。

[75]屠燕治:《杭州西湖发现三国孙吴铸钱遗物》,《中国钱币》2001年第1期。

[76]陈达农:《介绍一件大泉五百钱树》,《中国钱币》2002年第2期。

[77]刘兴:《江苏句容县发现东吴铸钱遗物》,《文物》1983年第1期。

[78]施继龙、程立宪、周卫荣、董亚巍、王昌燧:《六朝铸钱工艺的演变》,《自然科学史研究》2006年第2期。

[79]绍兴县文物管理委员会:《浙江绍兴县出土一批窖藏古钱》,《考古》1979年第6期。

[80]刘和惠:《江苏丹徒东晋窖藏铜钱》,《考古》1978年第3期。

[81]彭信威:《中国货币史》(第2版),上海人民出版社1965年,第107—110页。

[82]同[10],第87—89页。

[83]同[12]。

[84]〔日〕柿沼阳平:《孙吴货币经济的结构和特点》,《中国经济史研究》2013年第1期。

[85]〔日〕柿沼阳平:《蜀汉的军事最优先型经济体系》,《史学月刊》2012年第9期。

[86]同[4],卷三十三《蜀书三·后主传》,第901页。

[87]朱安祥:《三国时期的货币流通与通货膨胀》,《中州学刊》2016年第4期。

[88]同[16]。

[89]同[26]。

[90]张翼:《“定平一百”的出土记录和流通情况初探》,《江苏钱币》2017年第4期。