茶叶药理成分抑制口腔致病菌的作用及机制

2019-09-04顾莹婕金恩惠何普明吴媛媛屠幼英

顾莹婕 金恩惠 李 博 何普明 吴媛媛 屠幼英

(浙江大学农业与生物技术学院茶学系 杭州310058)

我国人群中口腔健康状况不容乐观,患龋率逐年上升,牙龈出血、牙周炎等问题普遍发生[1]。龋齿、牙周炎、口臭等口腔疾病主要由致病菌引起[2],严重影响人体健康和社会交往。变形链球菌(Streptococcus mutans)和远缘链球菌(Streptococcus sobrinus)为主要致龋菌,通过分泌葡糖基转移酶分解糖产酸,导致牙齿脱矿引发龋齿[3-4]。牙龈卟琳单胞菌(Porphyromonas gingivalis)与中间普氏菌(Prevotella intermedia)分泌促炎因子引起牙周炎[5-6]。具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)和Solobacterium moorei 诱导产生挥发性硫化物引起口臭[7-8]。白色念珠菌(Canidia Albicans)可诱发口腔扁平苔藓病[9]。

广谱抗生素和化学合成药虽可有效杀灭口腔致病菌,但也会对口腔微生态造成不同程度的破坏,引起菌群失调及溃疡等问题[10]。开发低毒、高效的天然植物药具有重要的研究意义。茶叶含有茶多酚等天然抑菌成分,并被临床研究证实具有防治口腔疾病的作用。Ooshima 等[11]用乌龙茶提取物连续冲洗志愿者的口腔,1 周后牙菌斑沉积量明显减少。Awadalla 等[12]用2%绿茶溶液冲洗牙科病人口腔后变形链球菌数目下降20.9%,牙龈出血指数GBI 降低52.5%,证实了绿茶的抗菌防龋齿效果。杜德顺等[13]通过给儿童饮用含茶饮料,两年后研究结果显示:饮茶组儿童患龋率明显降低。王萍[14]将复方茶多酚含漱液局部应用于牙周炎患治疗中,发现龈下菌斑微生物量减少29.9%,龈沟液内毒素含量降低73.8%,牙周炎治疗效果显著提高。此外,茶多酚对于复发性口腔溃疡患者具有缩短病程,减少溃疡数目,延长复发周期的效果[15]。

基于茶叶在防治口腔疾病中的优异性,笔者系统探讨了茶药理成分对口腔主要致病菌的作用效果,着重讨论其抑菌的分子作用机制,为进一步高效利用提供思路和方向。

1 茶叶药理成分抑制口腔致病菌的作用

1.1 儿茶素类

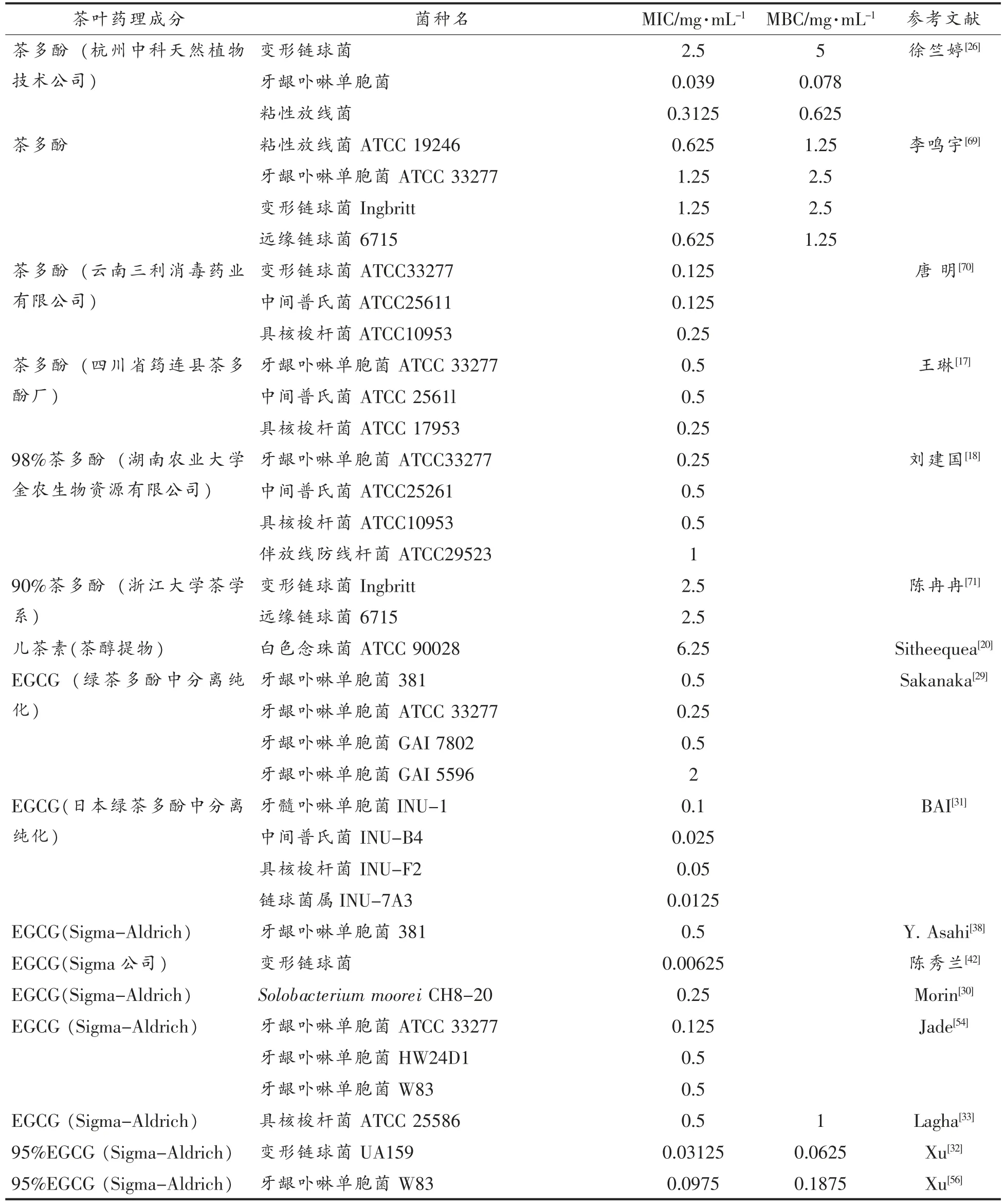

茶多酚最早被研究证实具有预防龋病的功效,其对致龋菌如变形链球菌、粘性放线菌,口腔致臭菌如中间普氏菌、牙龈卟啉单胞菌和具核梭杆菌均有较好的抑制效果[16]。2005年,王琳[17]和刘建国等[18]的研究显示茶多酚对致臭菌的作用极佳,可望用于治疗口臭。随着分离纯化技术的日趋成熟,茶多酚的主要成分——儿茶素单体类成为研究的焦点。茶多酚及儿茶素抑制口腔细菌的作用效果见表1。从最小抑菌浓度(MIC)和最低杀菌浓度(MBC)来看,不同菌株对药物的敏感性存在差异,儿茶素单体特别是EGCG 对于革兰氏阳性菌的抑制活性尤其强烈。

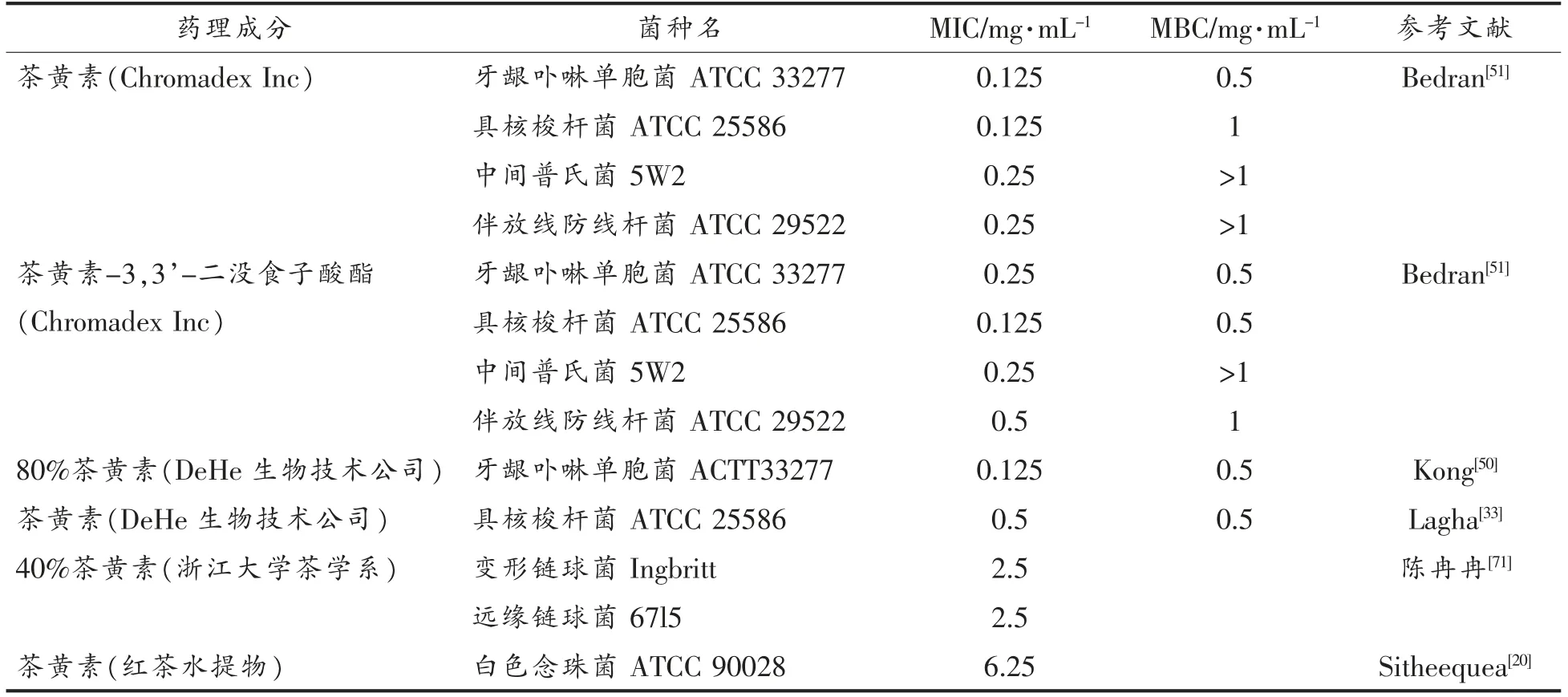

表2 茶黄素对不同口腔致病菌的MIC 与MBC 值Table 2 MIC and MBC value of theaflavins on different oral pathogens

1.2 茶黄素类

茶黄素(TFs)是茶叶加工过程中多酚类化合物氧化形成的一类具有苯并卓酚酮结构的物质,其中茶黄素(TF)、茶黄素-3-单没食子酸酯(TF-3-G)、茶黄素-3’-单没食子酸酯(TF-3’-G)和茶黄素-3,3’-双没食子酸酯(TF-3,3’-G)为4 种主要的单体成分。随着茶黄素单体成分分离制备技术的日趋成熟,国内外学者针对茶黄素的抑菌功效开展相关研究。2013年,Shahzad 等[19]发现茶黄素在质量浓度0.125 mg/mL 可有效抑制链球菌、伴防线放线杆菌、具核梭杆菌和牙龈卟啉单胞菌的生长;Sitheeque 等[20]研究证实茶黄素对真菌如白色念珠菌也有一定的抑制作用。茶黄素抑制口腔致病菌的作用效果见表2。

表2 茶黄素对不同口腔致病菌的MIC 与MBC 值Table 2 MIC and MBC value of theaflavins on different oral pathogens

1.3 茶皂素

目前有关茶皂素对口腔致病菌的研究相对较少。2007年,黎先胜[21]用管碟法研究了茶皂素的体外抑菌活性,发现其对白色念珠菌的抑制效果明显,最小抑菌质量浓度仅为0.0625 mg/mL。2013年,Joshi 等[22]成功分离茶籽皂苷中的S1、S2、S3、S44 个组分对白色念珠菌均有良好的抑菌效果。2015年,Kim 等[23]发现绿茶籽总皂苷及6 个皂苷组分可有效抑制变形链球菌生长,最小抑菌质量浓度为0.4 mg/mL。以假丝酵母菌、白色念珠菌引起的口腔真菌感染可引起口腔内局部炎症、肿胀疼痛、溃疡和红斑以及味觉异常和口腔黏膜增生等[24],而茶皂素由于对白色念珠菌的优异抗性,可应用于多种口腔疾病的治疗。

1.4 其它组分

茶叶精油主要是由单萜、倍半萜及其相应醇组成的萜烯类化合物。1993年,Muroi 等[25]研究发现绿茶精油中倍半萜类 (δ-杜松萜烯和β-石竹烯)具有抗变形链球菌活性,与吲哚联用可呈现协同增效的作用。

2 儿茶素及茶黄素的抑菌机制

茶叶中的儿茶素及茶黄素类最为广泛地用于各类抑菌试验和临床研究,其对于口腔致病菌的作用机理主要可归纳为以下几个方面:

2.1 抑制口腔致病菌粘附口腔细胞和生物膜形成

口腔内牙菌斑是一个复杂的细菌生物膜群体,其组成与细菌的粘附和共聚密切相关[26]。有研究发现儿茶素浓度对变形链球菌生长及粘附的抑制呈相关性,当儿茶素质量分数在0.125%~1.000%时,菌斑的形成能力及菌粘附能力显著减弱[27-28]。1996年,Sakanaka 等[29]比较了各儿茶素单体成分对牙龈卟啉单胞菌的作用,发现具有没食子酰基的EGCG 单体抑制卟啉单胞菌生长及其粘附口腔上皮细胞的效果最佳。2015年,Morin 等[30]证实了质量浓度在125~250 μg/mL 区间的EGCG可显著抑制Solobacterium moorei 粘附口腔上皮细胞,并减少细菌生物膜的形成。生物膜的形成在变形链球菌细胞的致龋毒性中很关键[31]。据Xu[32]研究显示,31.25 mg/mL 的EGCG 在1 h 内可使变形链球菌UA159 的粘附抑制率达到79.57%,作用2 h 可达98.33%。另外,具核梭杆菌在生成引起破坏性牙周炎的致病性龈下生物膜中起关键作用,而62.5 μg/mL 的EGCG 可减少55.4%的生物膜形成并随着时间的延长破坏更严重,效果高于氯已定[33]。

2.2 破坏细菌结构引发细胞内含物渗漏

早在1993年就有研究证实EGCG 可引起脂质体内包裹的小分子发生渗漏,产生细菌脂质体和细胞聚集簇[34]。2009年,Sitheeque 等[35]的电镜扫描结果显示:暴露于儿茶素和茶黄素的白色念珠菌表面呈现一种“桑果样”褶皱状态,倾向于细胞壁完全塌陷。2010年,Cho[36]发现经茶多酚处理的口腔致病菌都表现出巨大的形态学变化,链球菌呈现不规则状细胞聚集体。2012年,Cui 等[37]利用原子力显微镜图像观察到变形链球菌在1/8 MIC的EGCG 处理1 h 后变得起皱,表面粗糙度增加;在1/2 MIC 的EGCG 处理后细胞表面结构凸起,留下一些碎屑。2014年,Asahi 等[38]用电镜直接观察到EGCG 处理后的牙龈卟啉单胞菌细胞膜损伤且细胞内含物外泄。

多酚类物质具有多种抗菌活性机制,包括与细菌蛋白质和细胞壁结构相互作用,引起细胞质膜损伤,降低膜流动性,抑制核酸合成、细胞壁合成或能量代谢等[39]。Fathima 等[40]从诱导产生活性氧自由基(ROS)的角度阐释了儿茶素破坏细菌细胞膜脂双层及改变其通透性的抑菌机制。而关于细菌细胞壁的破坏,Cui 等[37]认为EGCG 对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的作用存在差异,对革兰氏阳性菌的细胞壁聚集及损伤是通过与肽聚糖层直接结合,而其对革兰氏阴性细菌的破坏主要是由于H2O2的产生诱导。

2.3 抑制细菌产酸及产酸酶活性

口腔致病菌可通过代谢产生有毒终产物,如丁酸、丙酸、苯乙酸等,这些物质分子质量小,在较低浓度下便可破坏宿主细胞防御系统。2004年,Sakanaka 等[41]发现EGCG 可有效抑制卟啉单胞菌活力和产酸力,在质量浓度0.5 mg/mL 时完全抑制苯乙酸的产生。陈秀兰等[42]研究结果也显示,EGCG 质量浓度大于3.13 mg/L 时可抑制变形链球菌产酸。除儿茶素外,金恩惠等[43]发现茶黄素也抑制致龋菌(变形链球菌和远缘链球菌)生长和产酸并呈剂量效应,并认为茶黄素分子通过进入细菌蛋白的“疏水口袋”来实现抑菌作用。

此外,2006年Hirasawa 等[44]研究揭示,EGCG还能通过抑制产酸酶,如乳酸脱氢酶(LDH)的活性来抑制酸分泌。2011年,Xu 等[45]发 现15.6~31.25 μg/mL 质量浓度下的EGCG 通过抑制变形链球菌产生的F1Fo-ATP 酶活性来抑制其致病性。此外,变形链球菌分泌的3 种将牙表面蔗糖水解合成细胞外多糖的葡糖基转移酶 (即GTFB,GTFC,GTFD)分别由gtfB,gtfC,gtfD 基因编码[46],而EGCG 在质量浓度15.6 mg/mL 下可分别减少gtfB,gtfC,gtfD 基因表达量60.88%,60.49%和66.37%[32]。

2.4 抑制细菌促炎及相关基因表达

牙龈卟啉单胞菌是主要的牙周炎致病菌,脂多糖(LPS)是革兰氏阴性菌外膜的主要成分,可以渗透牙龈结缔组织,诱导局部炎症反应,导致牙周骨吸收[47]。牙龈卟啉单胞菌通过LPS 刺激MMPs mRNA 的表达,促使成纤维细胞分泌基质金属蛋白酶(MMPs)。Wen 等[48]的试验表明,添加5 mmol/L EGCG 后的1 mg/mL LPS 所增强的MMP-1 产生量显著降低;此外,EGCG 也剂量依赖性减弱LPS 增强的IL-6 mRNA 的表达。有趣的是,Yun等[49]的试验结果显示EGCG 对单独MMPs 的基因表达几乎没有影响,而对经牙龈卟啉单胞菌刺激的成骨细胞衍生的MMP-2,MMP-9 和MMP-13的基因表达具有显著的降低作用,最低抑制浓度仅为20 μmol/L。Kong 等[50]在其牙龈成纤维细胞侵染模型中发现茶黄素可以抑制牙龈卟啉单胞菌胶原酶对I 型胶原蛋白的降解活性,并通过抑制金属蛋白酶MMP-1 和MMP-2 的表达和分泌来降低危害。类似地,Bedran 等[51]在菌体脂多糖诱导的炎症模型中发现茶黄素还可以通过减少口腔表皮细胞白介素-8 分泌和增加抗菌肽hBD-1、hBD-2和hBD-4 分泌来实现抗菌效果。

半胱氨酸蛋白酶包括Rgp 和Kgp 作为牙龈卟啉单胞菌分泌的重要毒力决定簇,可以引发巨噬细胞的促炎反应,导致肿瘤坏死因子α(TNFα)和白细胞介素8(IL-8)的分泌[52],其活性也受到儿茶素及其衍生物的抑制,测定的IC50值最低仅为3 μm[53]。Jade 等[54]证实了EGCG 是儿茶素类中抑制效果最佳的单体,其在质量浓度62.5 mg/mL 时使RgpA 和Kgp 的表达量分别下降62.4%和51.6%,并认为此种抑制是通过干扰细菌间群体反应而进行调节的。

2.5 抑制细菌产臭及产臭酶活性

具核梭杆菌、牙龈卟啉单胞菌等致臭菌大量存在于患者牙周袋,代谢口腔中残留的半胱氨酸,产生挥发性硫化物。而儿茶素类单体物质在2.5~25 μg/mL 质量浓度范围内可抑制这类反应[55],EGCG 效果最佳,其在2 000 μg/mL 时减少具核梭杆菌刺激的H2S 产生量约72.5%[33]。此外,儿茶素还能抑制形成H2S 的关键酶活性,如牙龈卟啉单胞菌通过METase 酶促L-甲硫氨酸产生大量的甲硫醇并引发口臭,而31.25 μg/mL EGCG 可使METase 酶转录基因mg1 的表达量减少56%,在46.87 μg/mL 质量浓度时也具有类似的下调作用并且抑制METase 蛋白表达55.2%[56]。Morin 等[57]研究证实EGCG 还能显著降低Solobacterium moorei产生挥发性硫化物的关键酶——β 半乳糖苷酶的基因表达。

一般认为儿茶素类物质抑制口腔致病菌的作用与结构中的B 环没食子酰基和C 环的羟基化程度密切相关。EGCG 中连苯三酚 (3,4,5-三羟基) 结构的存在增加了儿茶素的抗菌活性,这与Shahzad 等[58]对48 种多酚类物质对牙周致病菌的研究结果一致。最近,Hui 等[59]研究证实茶黄素非竞争性抑制细菌萜类合成途径的第1 个限速酶1-脱氧木酮糖-5-磷酸异构酶(DXR),分子模拟结果显示茶黄素-3,3'-双没食子酸酯分子中的羟基与DXR 蛋白中的氨基酸残基Lys36、Asp56、Glu339、Gln81、Val101 和Arg385 之间形成氢键和强作用力,该结果验证了Shahzad[60]认为茶黄素的抑菌作用也来自于其酚性羟基的猜想。

3 茶药理成分与其它天然成分、药物联合应用

随着茶药理成分对口腔致病菌作用研究的深入,许多学者将一些天然成分与其联用,以实现协同增效的目的。2004年,黄晓晶等[60]将茶多酚与木糖醇联用后抑制菌斑形成的效果与洗必泰相当,显著优于两种成分单独使用时的效果,且具有良好的口感。2006年,Masuda[61]将红茶提取物与异硫氰酸酯联用后可显著抑制变形链球菌的蔗糖依赖性粘附作用。2011年,卢国英[62]开展了茶多酚与抗微生物制剂葡萄柚提取物(GSE)配伍使用来抑制变形链球菌致龋的研究,结果显示:当两者质量浓度分别为1 mg/mL 和37.5 mg/L 时,能有效抑制变形链球菌的生长、产酸、分泌胞外多糖和粘附的能力。张微云等[63]研究结果显示,将茶多酚与维生素C 混合使用可协同增效,显著抑制牙龈卟啉单胞菌生长及口臭患者唾液细菌产生挥发性硫化物,且治疗效果接近临床药物氯己定。2016年,许秀秀等[64]发现茶多酚与柠檬提取物的联用对变形链球菌的体外抗菌活性具有相加作用,并能降低菌体粘附力。此外,氯化钠、有机酸类包括酒石酸、柠檬酸、EDTA 等均被报道与茶多酚联用可增强抑菌效果[65-66]。上述与茶多酚联用的天然成分,主要是在一定程度上保持了茶多酚的稳定性,从而具有增效功能。

为降低医疗药物的用量及其副作用,避免过度消费抗生素导致的口腔超感染,在药物中添加茶叶理化成分已成为疾病治疗的常见方法。2011年,何松霖等[67]通过调整茶多酚和抗口臭成分锌离子的体积比,可有效抑制牙龈卟啉单胞菌、中间普氏菌和具核酸杆菌产生挥发性硫化物。杨暤等[68]结果显示,茶多酚与抗菌药物奥硝唑配伍使用,对牙周致病菌放线菌属细菌的抑制作用加强,这为牙周药物治疗的临床合理用药提供了依据。Bedran 等[51]将甲硝唑与红茶提取物及茶黄素联用,Jade 等[54]将甲硝唑与绿茶提取物及EGCG 联用,均对牙龈卟啉单胞菌具有显著的抑制生长和粘附作用,药物间协同作用明显,增强抗菌效果的同时降低甲硝唑使用浓度,减少对患者的不良反应。

由此可见,茶多酚、茶黄素可与多种物质联用,实现更好的抑菌效果。这些研究提示茶药理成分未来可在天然产物开发和临床药物辅助等方面被进一步挖掘和提升。

4 展望

上述体外研究提供的证据表明,茶叶药理成分抗菌活性强,与抗生素及临床药物联用可达到更有针对性的效果。将绿茶、白茶、花茶提取物及茶多酚添加于牙膏中,具有天然健康、绿色安全的优势。茶多酚以漱口液的产品形式,去除部分致臭菌和口腔残留致臭底物,并抑制致龋菌、牙周致病菌的增长,逐渐在日常生活中得到普及。深入开发茶叶药理成分并与其它抗菌剂联用,研制出一系列安全、实用、有效的口腔专科产品,拓宽茶叶药理成分在口腔医学领域的应用,具有深远的意义。