儿童肝未分化胚胎性肉瘤临床病理特征分析

2019-09-03刘蕾顾伟忠赵曼丽汤宏峰

刘蕾,顾伟忠,赵曼丽,汤宏峰

(浙江大学医学院附属儿童医院 病理科,浙江 杭州 310003)

肝脏未分化胚胎性肉瘤(undifferentiated embryonal sarcoma of the liver,UESL)是一种罕见的好发于儿童肝脏且预后较差的恶性间质肿瘤。UESL起源于肝原始间叶(中胚层)组织,临床上因为十分少见,所以极易误诊。现对浙江大学附属儿童医院2013年至2018年间收治的5例UESL病理资料进行回顾性分析,以提高临床的诊断及鉴别诊断。

1 资料和方法

1.1 病例资料

5例UESL,其中男4例,女1例,年龄为5~12岁,平均8.2岁。肝右叶1例,肝门部1例,两叶均有3例;其中1例伴有肺转移。

1.2 病理分析

HE染色及免疫组织化学染色进行检测,所用的免疫组织化学染色抗体均为Zymed公司产品,购自福州迈新生物技术公司。所有抗体均为工作浓度,采用EnVision方法,均按照产品说明书步骤进行染色。对其病理切片进行回顾性分析,由两名及以上病理医师进行评估。

2 结果

2.1 病理检查

大体检查:手术切除肿瘤标本4例,穿刺标本1例;切除肿瘤标本直径5.5~12.0 cm,切面呈囊性,鱼肉样,均可见明显出血、坏死。

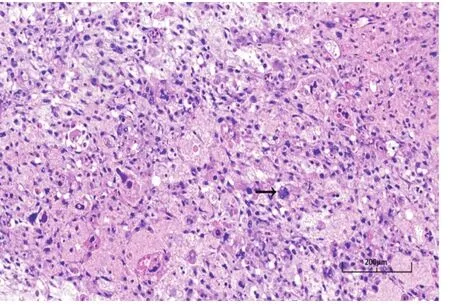

镜下:UESL肿瘤大部分区域坏死,局部见残留灶状肿瘤,呈团片状或束状密集排列,肿瘤细胞形态呈星形、梭形、多核瘤巨细胞形,间质疏松,其中部分细胞间变(见图1)。4例有黏液样变或玻璃样变;1例可见幼稚间叶细胞成片分布,部分呈束状排列,小血管多见;1例局灶见泡沫样组织细胞聚集,见含铁血黄素沉积;1例由疏松的未分化星状细胞及部分卵圆形细胞构成,局部坏死及黏液样变性;1例发生转移,转移至肺部,但送检淋巴结内未见转移。3例可见嗜酸性小体(见图2)。

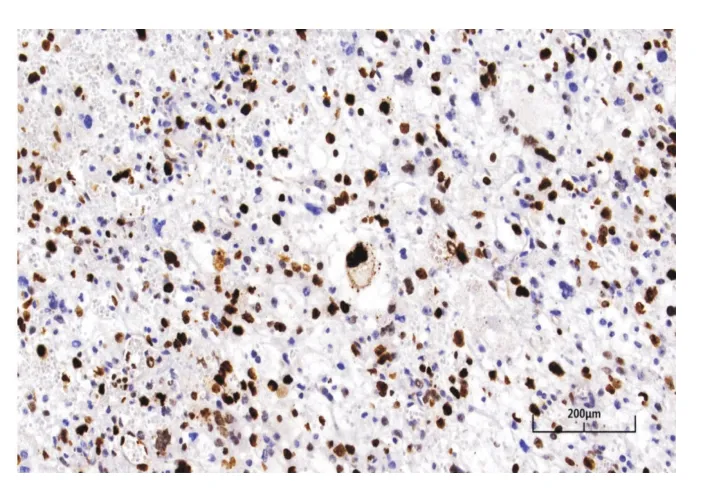

2.2 免疫组化

5例标本的Vimentin均呈阳性,4例CK呈阳性,Ki-67均为50%~80%阳性(见图3~5)。

3 讨论

3.1 UESL临床特点

肝未分化胚胎性肉瘤由Stocker和Ishak在1978年首次报道[1],为儿童罕见的一种发生于肝原始间叶(中胚层)组织的肝脏恶性实体肿瘤,由两种或两种以上肉瘤成分所构成的混合型肿瘤,发生率低于肝母细胞瘤、肝细胞癌,预后较差[2]。多见于6~10岁儿童,男女比例相当,临床主要表现右上腹不适、疼痛、胃肠道症状及腹部包块,通常伴有发热,一般无黄疸,血清甲胎蛋白(AFP)指标正常,肿瘤早期仅限于肝内生长,一般呈结节状及巨块状,少数外生性生长。肿瘤晚期可穿破假包膜, 向周围组织浸润、种植和转移。向周围可直接侵及横膈膜、胸膜、肋骨、腹壁、胃肠及肠系膜,沿静脉可累及到下腔静脉、右心房及右心室,甚至可栓塞到肺部,或远处转移至胰腺、肾及肾上腺等[3]。目前没有标准化治疗手段,预后差,其临床症状、影像学检查、血清学检查并无明显特异性,临床医师对此病常认识不足,易与肝脏内其他肿瘤、肝包虫病、肝囊肿等混淆[4]。本组肝未分化(胚胎性)肉瘤患儿,MRI检查示肿块信号欠均匀,部分肿块似沿肝缘匍匐生长。超声示肿块回声稍增强或呈无回声暗区。增强CT示肿块呈不规则软组织密度影(其中1例呈条索状间隔样明显强化灶;1例呈肝脏多房囊性占位,内可见条索状分隔,肝动脉分支呈怀抱肿块状),密度欠均匀,内部成分强化不明显,其内隐约可见斑片状更低密度影。其中1例转移至肺,其X线检查示右肺上叶内带可见模糊斑片影。

图1 UESL病灶内肿瘤细胞呈团片状密集排列,散在大的多形性或瘤巨细胞(箭头示),异型性明显(HE,×40)

图2 UESL肿瘤细胞中可见嗜酸性小体(箭头示)(HE,×40)

图3 UESL肿瘤细胞Ki-67阳性(EnVision,×40)

图4 UESL肿瘤细胞Vimentin阳性(EnVision,×40)

图5 UESL肿瘤细胞CK阳性(EnVision,×40)

3.2 UESL组织学特点

统计我院病理科2013—2018年资料显示,肝母细胞瘤(99例)、肝未分化(胚胎性)肉瘤(5例)、肝细胞性肝癌(2例)列居儿童恶性肝肿瘤前三位。UESL镜下肿瘤黏液基质中散布未分化的不规则梭形或星形细胞,呈团片状或束状密集排列,散在大的多形性或瘤巨细胞,其中部分细胞间变,间质见较多淋巴浆细胞、嗜酸性粒细胞浸润,局灶可见泡沫样组织细胞聚集。特征性为可见嗜酸性小体,PAS染色阳性。肿瘤组织多坏死出血明显,黏液变性。临床上应与肝母细胞瘤、肝胚胎性横纹肌肉瘤、肝脏间叶性错构瘤等疾病相鉴别:(1)肝母细胞瘤:5岁以下儿童多见,尤其好发于2岁以下婴儿,血AFP升高。镜下显示瘤细胞上皮分化的特点,即胚胎和胎儿肝细胞的特点。(2)肝胚胎性横纹肌肉瘤:5岁以下儿童多见,好发部位为胆总管,向肝内扩展,临床表现为阻塞性黄疸;肿瘤主要由不同阶段的横纹肌母细胞及原始间叶细胞构成。大体见肿瘤为葡萄状。光镜、免疫组化和电镜显示横纹肌肉瘤的特点。(3)肝脏间叶性错构瘤:多发生于婴幼儿,2岁以下多见,主要由胆管细胞、肝细胞、簇状小管、丰富的黏液基质以及散在的星状细胞构成,但间叶性错构瘤没有细胞异型及核分裂,也没有异型的瘤巨细胞。

多数肝未分化(胚胎性)肉瘤的病例免疫组化特点为表达Vimentin和α1-抗胰蛋白酶,少数病例可有 desmin、MSA和CK表达,而AFP、肌红蛋白和S-100阴性[2]。本组5例肝未分化胚胎性肉瘤Vim全部阳性表达,CK呈4例阳性,Ki-67均大于50%阳性;S-100、CD34、SMA、Desmin、AFP、Actin均阴性,与文献相符[5]。

3.3 UESL组织起源

免疫组化和电镜等检查显示,UESL瘤细胞具有未分化细胞、纤维母细胞、肌纤维母细胞、平滑肌和横纹肌细胞等多种复合特点,故支持UESL是间叶起源[6]。另有学者通过对13例UESL和2例肝横纹肌肉瘤超微结构和免疫组化进行分析,发现两者在形态学和免疫组化指标上有部分重叠,推测UESL可能来自肝脏原始的多潜能干细胞[7]。Lepreux等[8]通过直接测序法检测,发现TP53基因的突变可能参与UESL的致癌过程。