某高位转换超高层公寓结构设计与分析

2019-09-03黄金

黄 金

(中信建筑设计研究总院有限公司, 湖北武汉 430014)

1 工程概况

本工程地上总建筑面积19 026.72 m2,主楼房屋高度为137.850 m,层数为地上40层、地下4层。地下室主要建筑功能为车库,主楼-1-7层为商业,负一层层高为4.4 m,一层层高为6.0 m,二~七层为5.2 m。8层、25层为避难层,其余楼层为住宅,避难层及住宅层高为2.9 m。由于下部商业的建筑功能要求,本工程在第八层避难层设置转换层。

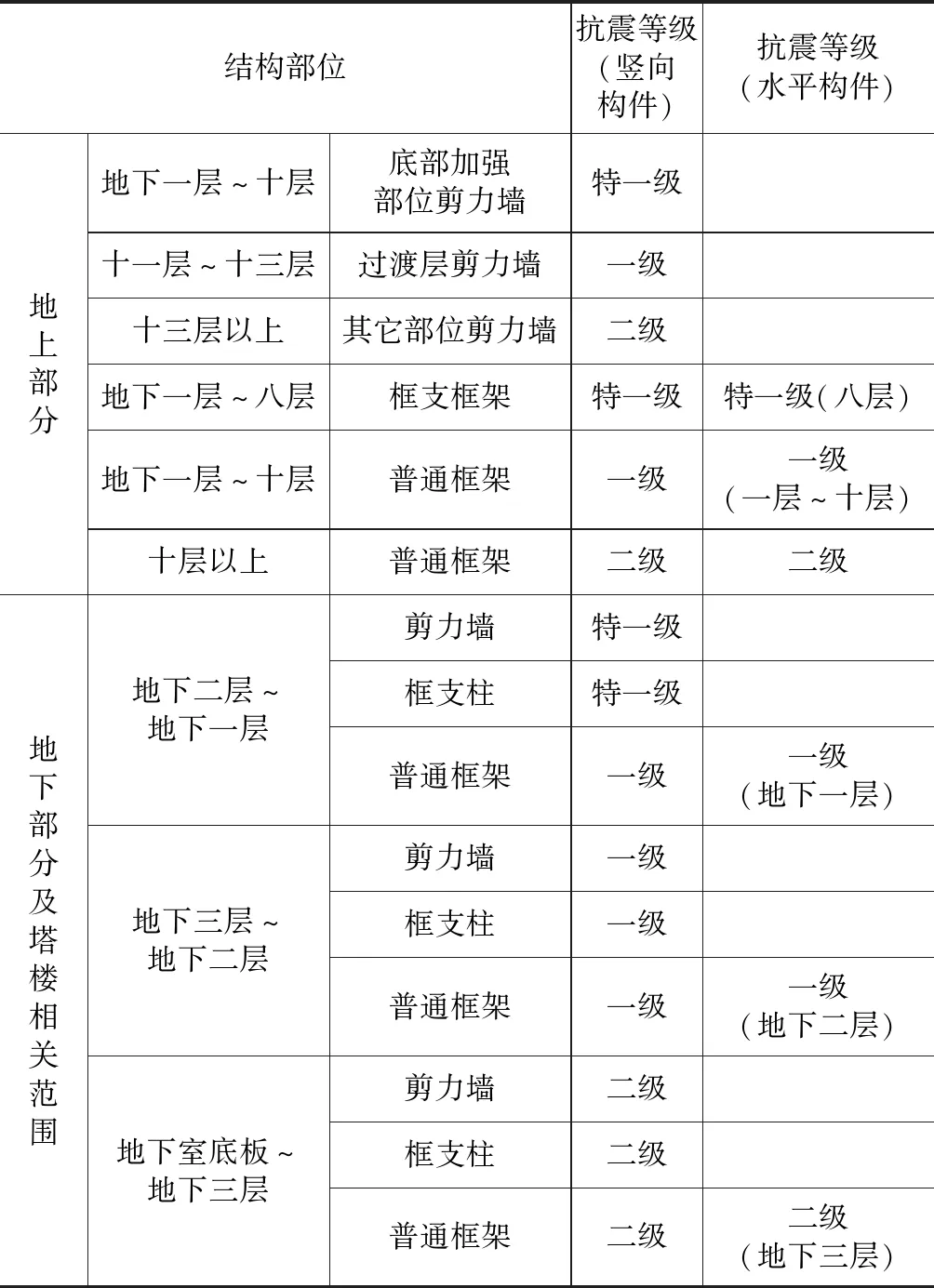

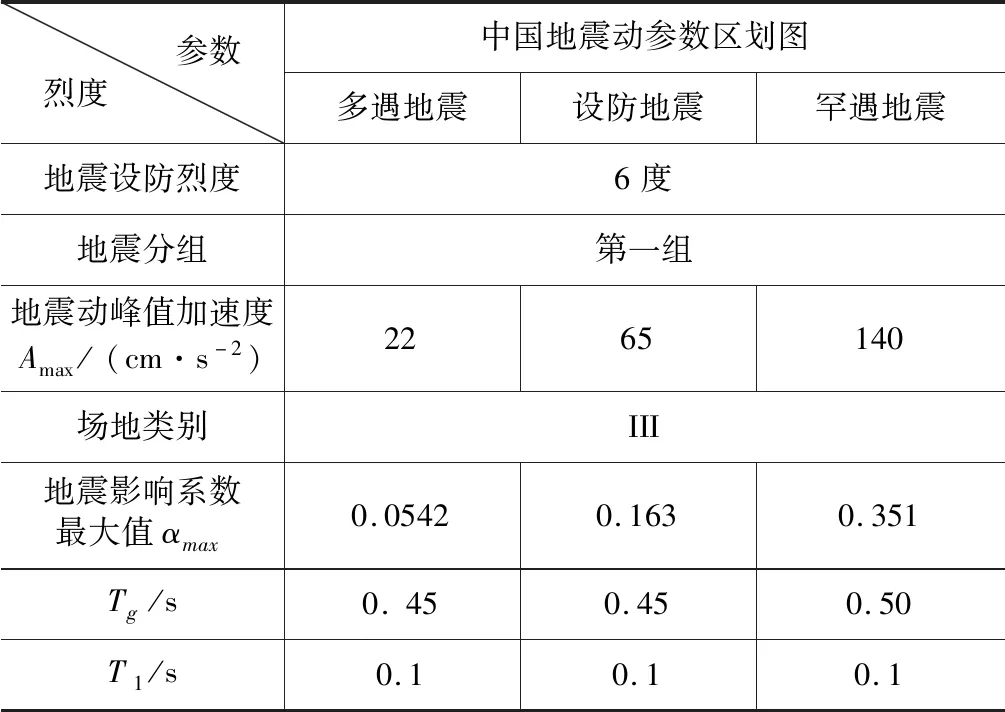

本工程设计基准期为50 a,抗震设防烈度为6度(0.05g)、设计地震分组为第一组、场地类别为III类;下部的商业区段为重点设防类,而上部的公寓为标准设防类,抗震等级如表1。本工程地震影响系数最大值及特征周期均采用中国地震动参数区划图规定的参数(表2)。

2 结构体系及超限判断

2.1 结构体系

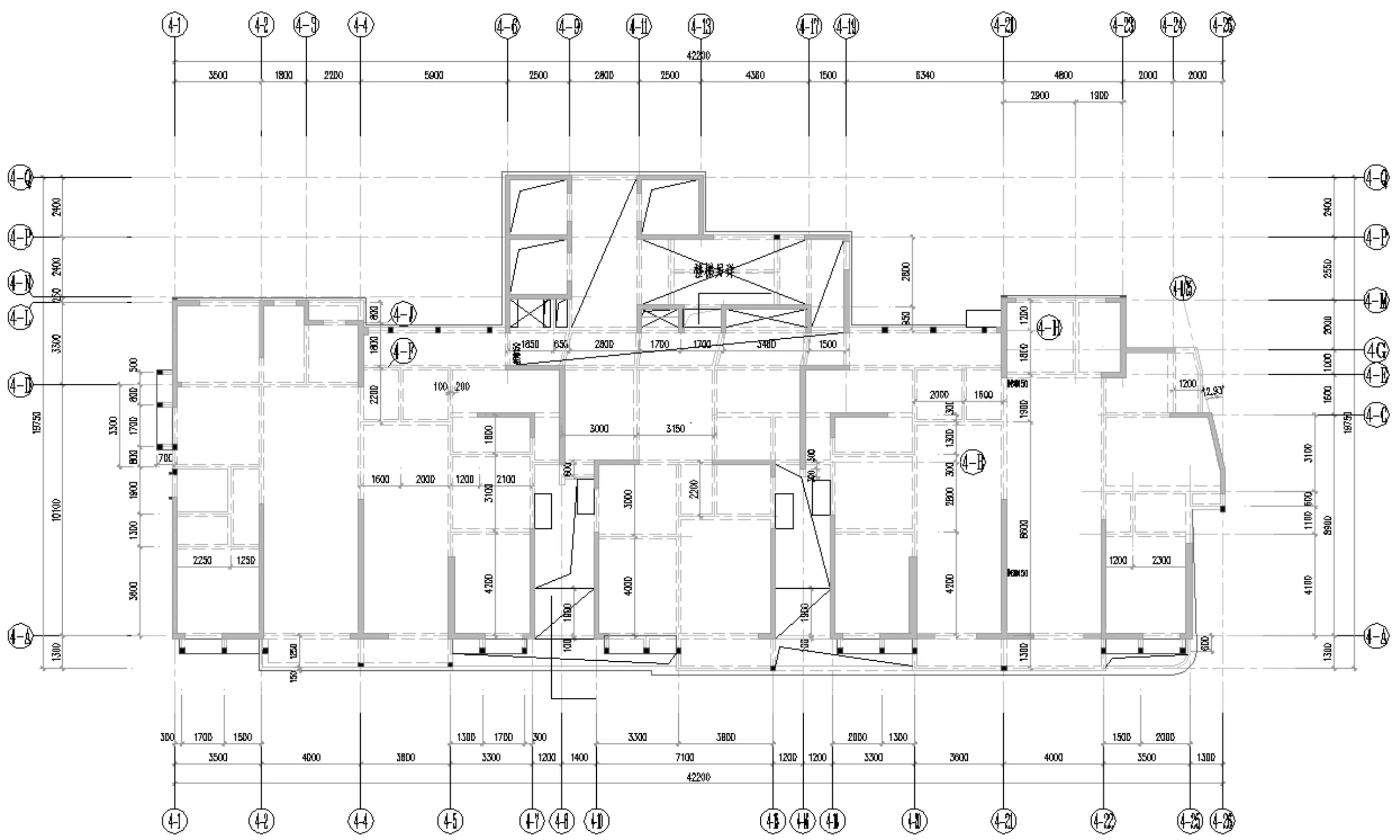

根据建筑形式的要求,本工程采用部分框支剪力墙结构体系。主体结构中筒和两侧部分端墙设置为落地剪力墙,框支柱与落地剪力墙的距离最大为6.34 m,结构在地上第八结构层进行转换。转换层结构平面如图1所示,标准层结构平面如图2所示。落地剪力墙混凝土截面厚度由600~200 mm逐渐变化,防止刚度突变。竖向构件的混凝土强度等级由C55向C30逐级变化。框支柱、框支梁均采用型钢混凝土柱和型钢混凝土梁、型钢的牌号为Q345B。

转换层以上的竖向荷载通过梁、板传递到未落地剪力墙及落地剪力墙上。未落地剪力墙把竖向荷载传递至转换梁、柱。转换层及以下的竖向荷载传递到框支柱及落地剪力墙,最终传至基础。

抗侧体系:

本工程采用部分框支剪力墙结构,风荷载、地震作用产生的水平剪力、倾覆力矩由剪力墙、框支柱组成的抗侧力体系承担,最终传至基础,其中大部分水平剪力由剪力墙承担。该结构体系抗侧刚度较大,通过墙肢和连梁的协同受力获得良好的抗震和抗风性能。

楼面体系:

表1 抗震等级

本工程楼面体系采用钢筋混凝土现浇主次梁楼盖。混凝土楼板的主要厚度为:地下一层 180 mm(嵌固端)、地下二层楼板150 mm、地下三层楼板150 mm、一层至六层 120~150 mm、七层150 mm、八层 180 mm(转换层)、九层 150 mm、其余各层 100 mm~130 mm、屋面层 120 mm。

表2 地震影响系数最大值及特征周期

塔楼和裙房之间在顶板以上用防震缝分开,缝宽200 mm。避免在地震作用下相互影响(图3)。

2.2 超限判断

2.2.1 房屋高度超限判断

本工程房屋高度为137.85 m,超过6度抗震设防烈度区部分框支剪力墙结构A级高度120 m限值,未超过B级140 m限值,属于高度超限的高层建筑。

2.2.2 不规则超限判断

不规则超限情况统计见表3。

2.2.3 超限综合判断

本结构为超限项目,需要抗震超限审查,存在的超限类别为高度超限,规则性超限;规则性超限具有以下三项:扭转不规则、凹凸不规则、构件间断。

图1 转换层结构平面布置

图2 标准层结构平面布置

表3 不规则超限情况

图3 建筑剖面

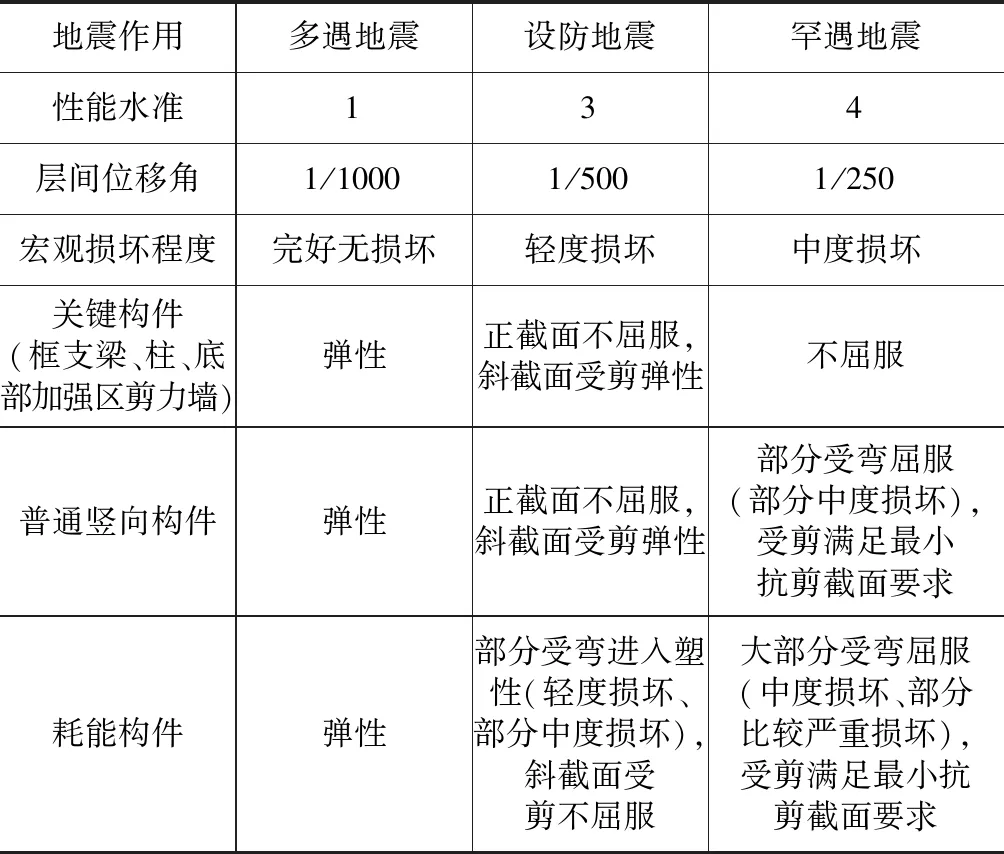

3 结构抗震性能目标

根据上文的超限判断,本工程选用的结构抗震性能目标为C级。结构整体和构件的具体要求见表4所示。

4 结构计算与分析

4.1 静力弹性计算

4.1.1 多遇地震作用下整体计算结果

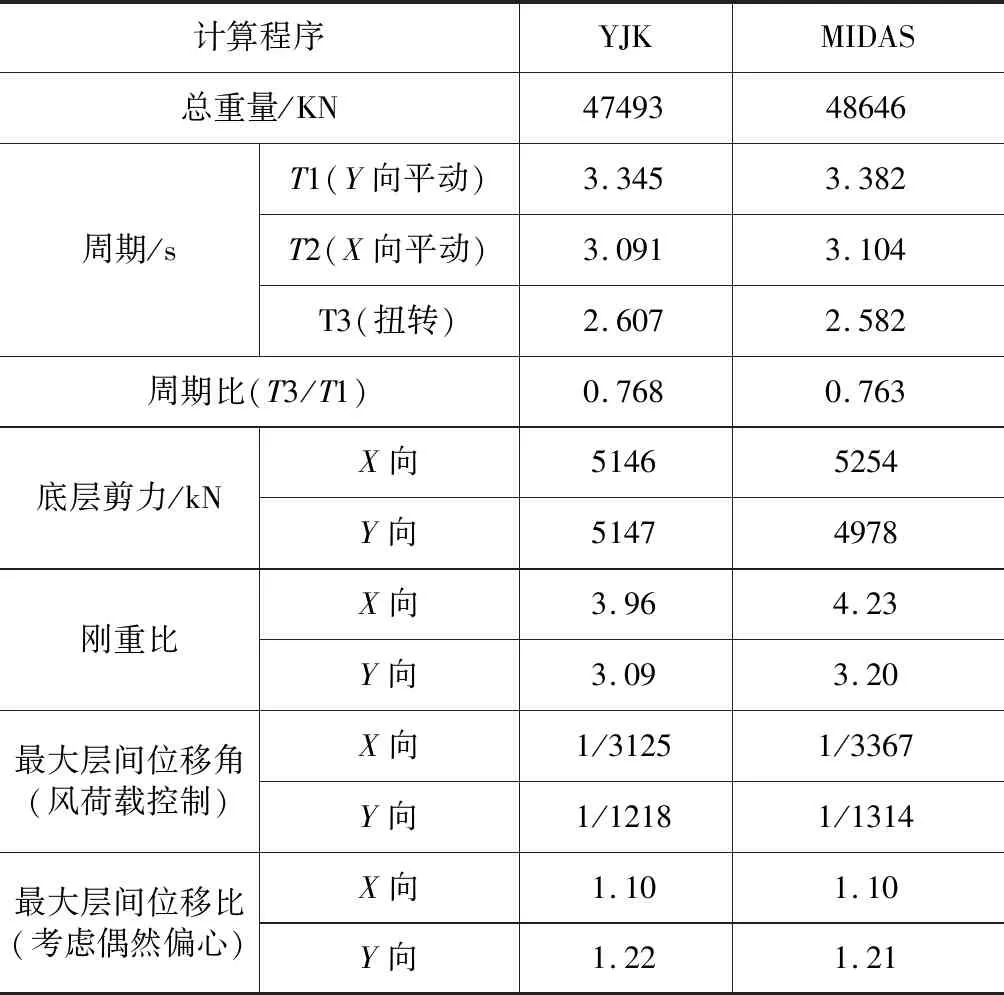

本工程属于复杂超限高层建筑,采用YJK(版本号:V1.8.2.1)作为主要计算分析软件,并同时采用MIDAS Building(版本号:2016)对YJK分析结果进行校核。多遇地震下两种软件计算的主要结果对比分析见表5。

表4 结构抗震性能目标

表5 多遇地震作用下整体计算结果对比

从表5可以看出,两种软件的计算结果基本一致,表明本工程所使用的软件是可行的,模型的计算结果是可信的,且计算结果都满足规范要求。

4.1.2 转换层上、下结构侧向刚度规定

根据JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》E.0.2条、E.0.3条及3.5.2-1条,当转换层设置在第二层以上时,转换层与其相邻上层的侧向刚度比γ1不应小于0.6;转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2不应小于0.8。本结构的计算结果如表6所示。

《超限高层建筑工程抗震设防专项审查要点》第十一条第(五)款规定:“转换层应严格控制上下刚度比。”由上表可知,本结构转换层上下刚度比均满足规范要求。

表6 转换层刚度比

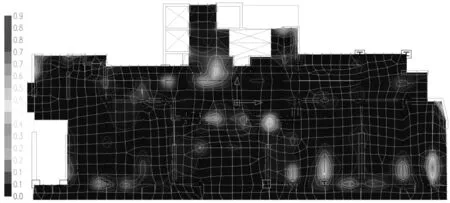

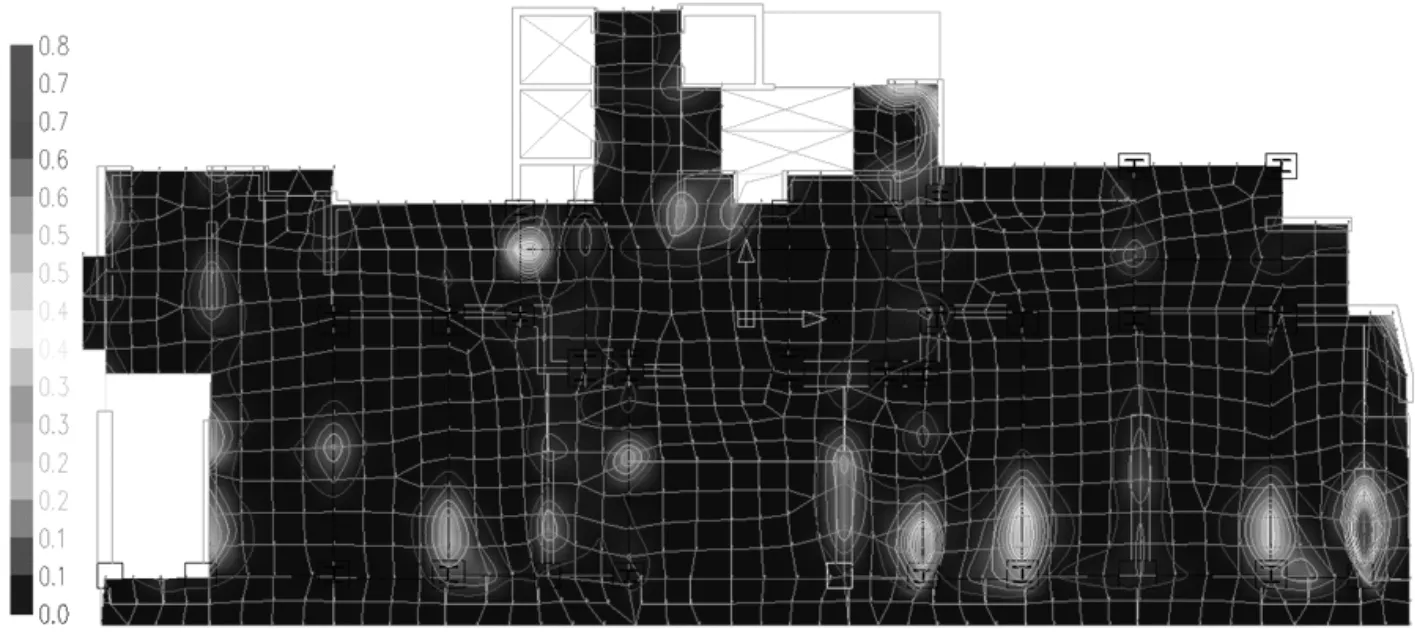

4.2 转换层楼板应力分析

在部分框支剪力墙结构中,框支转换层楼板是重要的传力构件,不落地剪力墙的剪力需要通过转换层楼板传递到落地剪力墙上,转换层楼板会承受很大的剪力[1-2],容易产生应力集中,故需要考察转换层楼板在中震,大震下的应力情况,然后找出转换层楼板的相对薄弱部位,为转换层楼板局部加强提供数据依据。

本报告采用YJK对转换层楼板进行设防地震、罕遇地震作用下的应力分析,计算结果见图4~图7。楼板采用弹性楼板6计算,采用壳单元计算楼板的面内刚度和面外刚度;楼板在梁和剪力墙处剖分,最大单元尺寸为1.5 m。

图4 X向设防地震作用下转换层楼板剪应力分布(单位:N/mm2)

图5 X向设防地震作用下转换层楼板剪应力分布(单位:N/mm2)

图6 X向罕遇地震作用下转换层楼板剪应力分布(单位:N/mm2)

图7 Y向罕遇地震作用下转换层楼板剪应力分布(单位:N/mm2)

本结构转换层楼板混凝土强度等级为C40,0.7ftk=1.67N/mm2,转换层楼板在设防地震作用下X向和Y向最大剪应力分别为0.9 N/mm2、0.8 N/mm2,均小于转换层楼板的的0.7ftk,满足GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》第6.3.3条要求;转换层楼板在罕遇地震作用下剪应力仅有局部位置大于转换层楼板的0.7ftk。

施工图设计时对应力集中区域(如楼板洞口周边、竖向构件角部)加强配筋或增加板厚,使转换层楼板在罕遇地震作用下不致破坏,楼板裂缝宽度及刚度退化程度得到有效控制[3]。

4.3 关键构件的中震不屈服验算

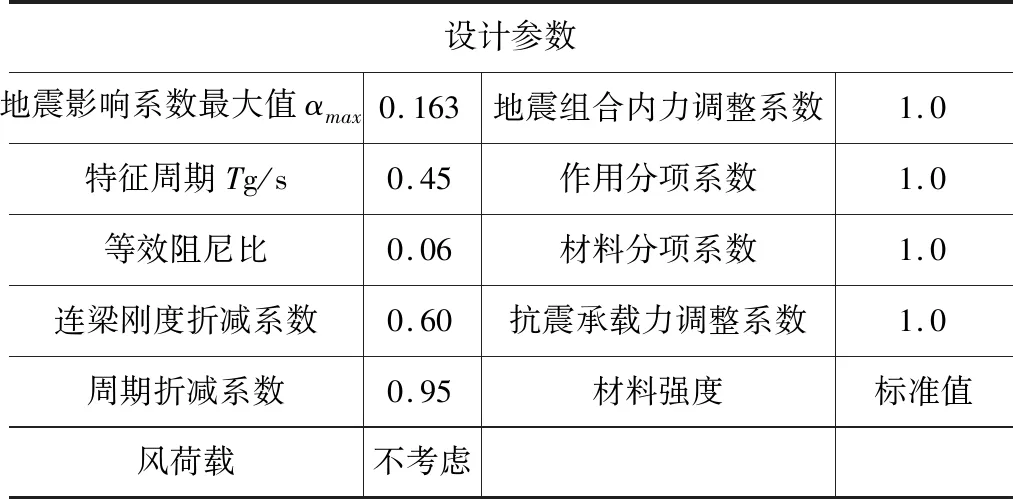

结构在中震作用下,部分构件进入弹塑性状态。为方便设计,允许采用等效弹性分析方法计算关键构件,计算中可适当考虑结构阻尼比的增加以及剪力墙连梁刚度的折减[4]。本分析所采用的主要参数如表7所示。

表7 中震不屈服设计选用参数

通过YJK软件进行中震计算,框支柱为型钢混凝土柱,截面没有变化。转换层的框支柱承受剪力最大,选取转换层框支柱做承载力验算,发现框支柱在中震作用下的计算配筋与小震基本相同,适当提高框支柱的纵筋及箍筋配筋率可保证框支柱在中震作用下始终处于弹性状态。

局部框支梁在中震作用下计算配筋比小震作用时大,设计时按照中震计算结果进行配筋,以达到设防目标。

落地剪力墙在中震作用下,竖向纵筋计算配筋都比小震作用时大,适当提高约束边缘构件配筋率进行配筋,能满足中震设防目标要求。

4.4 大震弹塑性时程分析

采用MIDAS 软件对结构进行大震弹塑性时程分析。

本结构在进行大震作用下的弹塑性时程分析时,根据场地特征周期、频谱特性以及有效持续时间等控制条件选取了1组人工波(R1)和2组天然波(T1、T2)作为时程输入。

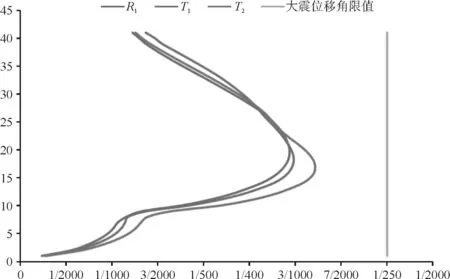

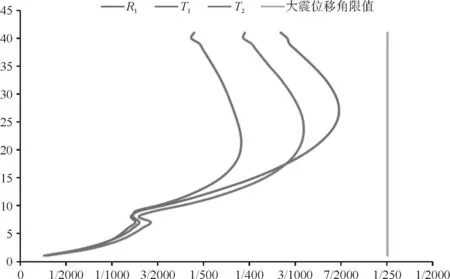

4.4.1 最大弹塑性层间位移角

本工程在大震作用下、两个方向的弹塑性层间位移角均小于1/250,符合大震作用下性能目标的要求(图8~图10)。

图8 X向大震弹塑性层间位移角

图9 Y向大震弹塑性层间位移角

图10 大震弹塑性层间位移角参考值

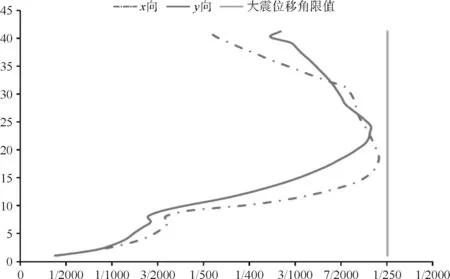

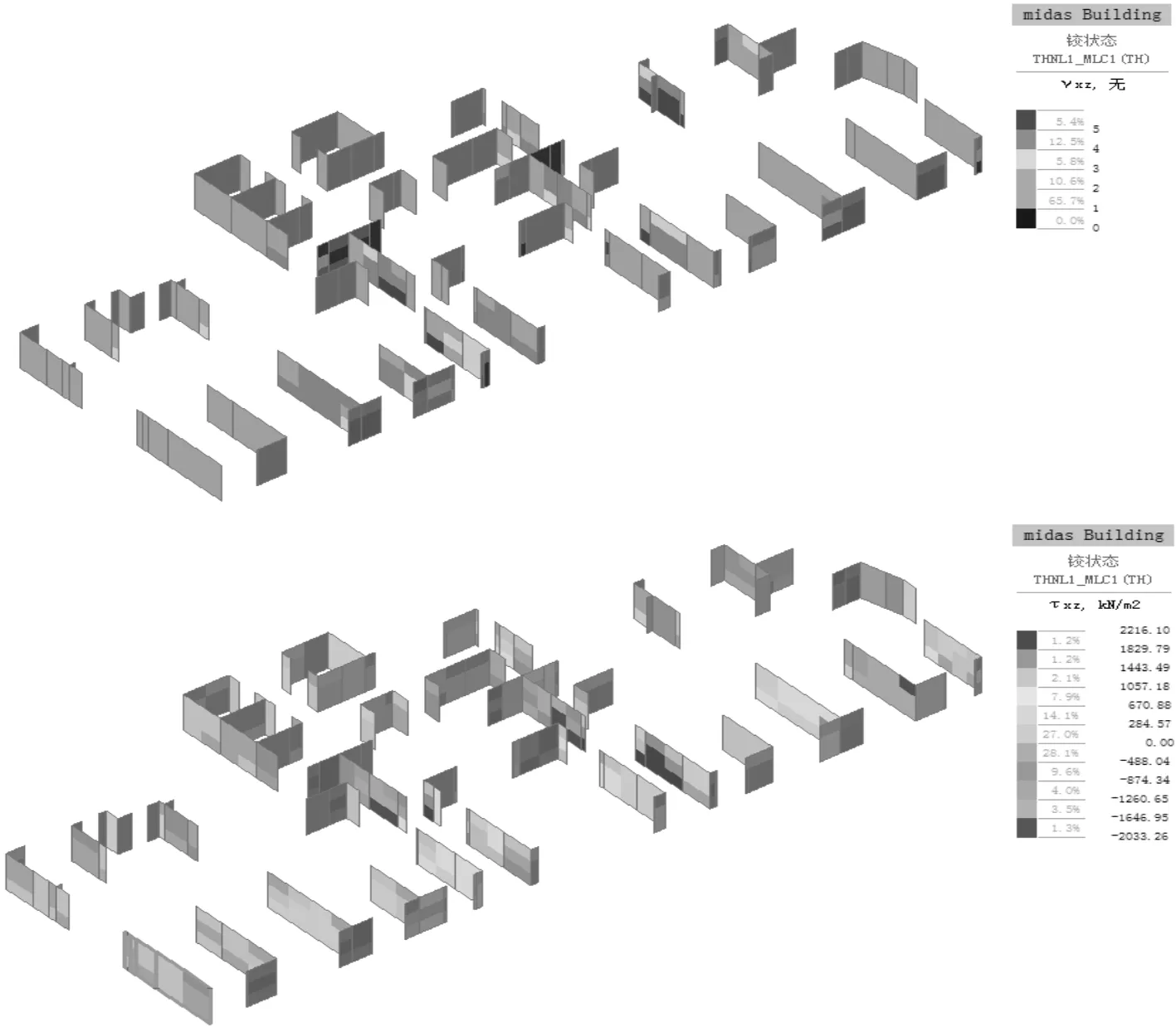

4.4.2 框支梁、柱的塑性铰分析

本结构在整个大震作用过程中,框支梁、柱均没有发生屈服,只是框支柱顶端和框支梁两端发生了开裂,说明结构方案布置时,对框支框架采用型钢混凝土构件并进行中震不屈服设计的措施是有效的,达到了对框支框架设定的预定目标(图11、图12)。

图11 21.28s时刻框支柱塑性铰状态

图12 21.28s时刻框支梁塑性铰状态

4.4.3 剪力墙的塑性铰分析

本结构在第八层高位转换存在刚度突变,在大震作用下,当墙体按小震计算结果配筋时,转换层上一层剪力墙破坏比较严重,经过多次调整,将转换层上一层的剪力墙墙体分布筋配筋率提高到0.75 %,除了转换层上一层以外的底部加强区剪力墙分布筋配筋率提高到0.5 %。按此加强后,本结构可满足“大震不屈服”的抗震性能要求(图13、图14)。

图13 57.02s时刻第9层剪力墙剪切情况(加强前)

图14 57.02s时刻第9层剪力墙剪切情况(加强后)

4.4.4 大震弹塑性时程分析总结

本结构的层间位移角包络值小于1/250的抗震设防要求。关键构件大多未进入塑性;部分框架梁进入塑性;大多数连梁耗能屈服,结构满足“大震不倒”要求。

大震作用下,框支柱和框支梁都没有发生屈服,剪力墙有少数墙肢发生屈服,但各层剪力墙均满足规范所规定的截面控制条件。

整体来看,通过一系列加强抗震措施,结构在罕遇地震作用下的弹塑性反应及破坏机制,可以达到预设的性能目标要求。

5 超限设计的主要抗震措施

(1)地下一层至地上第十层剪力墙(底部加强区)抗震等级为特一级,框支框架抗震等级为特一级;转换梁及框支柱采用钢骨混凝土构件,并按中震弹性进行设计。控制框支柱及落地墙的轴压比,增加其延性,框支柱的轴压比限值为0.5,底部加强区剪力墙轴压比限值为0.45。

(2)加强转换层(板厚180 mm)及上下各一层楼(板厚150 mm)板刚度,对楼板做补充应力分析,双层双向配筋适当提高配筋率。

(3)对转换层及转换层以下剪力墙墙体的水平和竖向分布钢筋配筋率适当提高到0.5 %,对转换层上一层剪力墙墙体的水平和竖向分布钢筋配筋率适当提高到0.75 %,底部加强区及上一层剪力墙约束边缘构件的阴影部分竖向钢筋配筋率不小于1.4 %且不应小于8φ18。

(4)过渡层(剪力墙约束边缘构件上2层) 部位的边缘构件纵筋配筋率不小于 1.2 %,箍筋的配箍特征值不小于 0.20。

(5)针对小墙垛处剪力墙出现应力集中的部位,在计算结果基础上适当提高其配筋率。

6 结束语

(1)在多遇地震作用下,通过YJK和MIDAS两种软件的对比分析,本工程结构都满足现行规范的相关要求。

(2)通过对转换层楼板的应力分析,找到其薄弱位置加强配筋或增加板厚,使转换层楼板在罕遇地震作用下不破坏。

(3)通过对结构大震弹塑性时程分析,找出结构塑性铰分布位置,指导结构采取一系列加强措施,使其满足抗震性能要求。

(4)本结构虽具有高度超限、高位转换和平面凹凸不规则等超限指标,但是通过结构优化、采用可靠的分析手段,并采取一系列抗震加强措施,使结构具有良好的抗震性能,满足抗震性能目标。本工程通过了超限专项审查,设计成果可为同类高位转换框支剪力墙结构设计借鉴。