清水江文书之地名学价值探析

2019-08-30李鹏飞

李鹏飞

摘要:清水江文书由于存世数量大,地名的书写上亦有一定规律或特点,可谓潜藏着十分丰富的地名资源。与传统资料方志、地名志、县志等相比,清水江文书在区域地名研究中的作用和价值尤为突显。其地名学价值主要有三:一是地名资源丰富,特色鲜明;二是有助于探寻地名之历史流变;三是有助于历史地名之考证。

关键词:清水江文书;契约;地名学

中图分类号:K901文献标识码:A文章编号:1674-621X(2019)04-0048-08

一、引言

地名学是研究地名之由来、语词构成、含义、演变、分布规律、读写标准化和功能,以及地名与自然和社会环境之间关系的学科[1],在我国有着悠久的历史。近年来,随着清水江文书研究的不断深入,契约文书中的地名已引起部分专家、学者的关注,并有相关成果陆续发表。①①主要有李一如:《清水江中下游苗族契约中苗汉语互借机制研究》;王宗勋:《清水江文书整理中的苗侗语地名考释刍议》;李艳:《从地名的含义看清水江苗族杉木林区文化与生态的互动》;杨庭硕、朱晴晴:《清水江林契中所见汉字译写苗语地名的解读》等。

从笔者进一步搜集的资料来看,清水江文书确实潜藏着十分丰富的地名资源,且地名的书写等亦有一定规律或特点,为研究明清以来清水江中下游地区之地名提供了可靠的第一手资料。②②为此,笔者查阅了《贵州苗族林业契约文书汇编1736-1950年1-3卷》、《贵州文斗寨苗族契约法律文书汇编·姜元泽家藏契约文书》、《清水江文书1-3辑》、《加池四合院文书考释1-4卷》。 甚至可与我国其他地方已发现的契约文书相媲美,③③敦煌、吐鲁蕃文书代表性成果有华林甫:《略论敦煌文书的地名学意义》;叶拉太:《敦煌古藏文文书所见多康地区部分吐蕃地名考释》;陆离:《敦煌吐蕃文书中的“色通(Se tong)”考》等。徽州文书方面有王振忠:《历史地名变迁的社会地理背景——以明清以来的皖南低山丘陵为中心》等。 对相应研究的展开大有益处。并且,与该地区传统资料方志、地名志、碑刻、县志相比,④④如清道光、光绪《黎平府志》、乾隆《开泰县志》、《贵州省锦屏县地名志》、《锦屏碑文选辑》、《锦屏林业碑文选辑》、《锦屏县志》、《锦屏县志:1991-2009(上、下)》等。 清水江文书在地名研究方面的价值也是十分突出的。

从已有的研究成果来看,专家、学者多倾向于运用语言学手段,并辅之以田野调查等方法对清水江文书所见地名之苗侗社会、历史文化背景等进行解读与考证,总结其命名规律,探索其得名缘由。毫无疑问这些研究具有一定的学术价值和研究意义,但或由于年代久远,加之田野调查时受到报道人年龄、文化水平等多种因素的影响,专家、学者在从语言学、文化生态等角度对相关地名进行解读时那怕同一地名也会有不同的解释。⑤⑤如锦屏加池寨契约文书中一处叫“党独狗”的地名,则有“狗恋窝”“宰狗刀”“专用于宰狗的场所”等说法,甚至村名“加池”的解读亦如此。王宗勋在文中把“党独狗”解读为“狗恋窝”;李艳在文中把“党独狗”解读为“宰狗刀”;杨庭硕、朱晴晴则把“党独狗”解读为“专用于屠宰狗的场所”。为此,笔者也曾向懂苗语的同事请教,也有不同的解释,约为“打狗的地方”。这也从某种程度上说明苗侗语地名之研究有很大的难度,正如王宗勋、杨庭硕、朱晴晴在其文末所述,需要下很大的功夫,才能取得理想的效果。参见王宗勋:《清水江文书整理中的苗侗语地名考释刍议》,《原生态民族文化学刊》,2015年第2期。王宗勋:《加池四合院文书考释 卷1》,贵州民族出版社,2015年版,第34页。李艳:《从地名的含义看清水江苗族杉木林区文化与生态的互动》,《贵州大学学报(社会科学版)》,2016年第4期。杨庭硕、朱晴晴:《清水江林契中所见汉字译写苗语地名的解读》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第1期。

当然,以上所述仅在于引出这一问题,并希望能换个视角即从地名学的角度对这一问题进行初步的探索,以便进一步推动地名研究的深入。本文在分析清水江文書地名资源及其特点的基础上,认为清水江文书中地名资源十分丰富,特色鲜明。清水江文书较为详细地记载了若干地名的演变轨迹,非常有利于地名之历史流变的探寻。通过对“苗颓”“苗馁”“苗光”三个历史地名的初步考证,可以预见清水江文书在历史地名之考证上亦有一定价值和意义。

一、地名资源丰富而有特色

之前,曾有学者估计清水江文书的存世量约为30-50万件[2],而在这30-50万件契约文书中山林、土地之买卖与租佃实为最多。如细心留意其书写格式的话就会发现,这些山林、土地买卖、租佃契大多写明买者与卖者,主家与佃户之籍贯或亲属关系,标的物坐落在哪哪哪,其写法有地名、土名、大地名、小地名、别名、另名等多种。

同时,在一些分合同契、“清白字”“讨字”等其他类型的文书中亦有籍贯、地名出现。甚至在部分契约文书中立契人先前所买或佃标的物之主人的籍贯亦有详载。值得注意的是,这些籍贯换个角度来看即是地名资源,大到某某省,某某州府,某某县,小到某某村,某某寨。

因此,清水江文书由于存世数量巨大,所载地名虽有重复,但其数量也应相当可观,非常难得,实为其一大特色。为说明问题,兹列几份契约文书以示佐证。

契1:岑梧九迫坡荒山卖契

立卖山坡芳平,苗馁寨杨香保、笼保弟兄二人。今因家下要艮紧急,自愿将祖父山场芳平,坐落土名九白冲右边。上凭深冲领吴姓山为界,右边平路凹为界。恁凭陆姓挖沟过坟,山凹开垦田丘载杉。要行出卖,先问房族,后问团邻,无人承买。请中问到庙吾寨现宇、现乡名下承买开坎管业。当日凭中三面言定断价银四两八钱整,杨香保弟兄亲手领足。其山、芳平冲恁凭陆处管业,日后不得翻悔。如有翻悔,发生金乙两、龙角一双。上平天里,下平地神。今欲有凭,立此断卖契,永远子孙存照。

凭中:姜太乔、龙党格、姜高明

三人共艮八分

代笔:蒲兴安受艮八分

康熙五拾四年二月十六日立卖

天理仁心管业发达①①契文据《锦屏县志:1991-2009(下)》中所見契约图片与文字摘录,与原文个别字有所出入。参见锦屏县地方县志编纂委员会编:《锦屏县志:1991-2009(下)》,方志出版社,2011年版,第1267-1268页。

契1征集地为贵州锦屏县岑梧村,立契时间为清康熙五十四年(1715年)。从这份契约文书来看,买卖双方既非亲属,亦非同寨中人,所以开头卖者要写清楚籍贯,即某某寨或某某村,甚至大到某某省,此处为“苗馁寨”。标的物为荒山,亦有详细名称,此处写作土名“九白冲”。标的物如果在两寨的交界处,其四至则会出现某某边靠近某某寨的情况。同样买者之籍贯也要写得很清楚,此处为“庙吾寨”,即今天的“岑梧寨”。

契2:C-OO三六 山林佃契

立佃字人湖广沅州府黔阳县蒋玉山、岳山,芷江县杨必明三人。今佃到文斗寨主家姜廷魁、通理、玉红、绍韬、昌厚等山场乙块,土名乌界溪。上凭顶,下凭溪,左凭小冲,右凭大岭,种粟栽杉,限至三年栽成。栽手三人自将先年得买老霞皆速大田乙坵,又将得买四爷南格田一坵,杨姓将先年得栽陆大成皆速之木三块作抵。如有栽不成者,恁凭地主将作抵之田与木管业,而栽手不得异言。其木言定长大五股均分,地主占三股,栽手占二股。候木成林,二比另分合同。今欲有凭,立此佃字为据。

高显荣笔

道光四年七月初八日立[3]

契2征集地为贵州锦屏县文斗村,立契时间为清道光四年(1824年)。从这份契约文书反映的历史信息来看,立佃字者为湖广沅州府黔阳县和芷江县人,籍贯写得很清楚。由于是非本寨人佃种,所以这里山场主人之籍贯也要写清楚,即“文斗寨”。所佃之山则写作土名“乌界溪”。最后,契中还出现了“南格”“皆速”两个地名。

契1、契2这类契约文书中地名书写的特点是:外寨人与本寨人发生买卖、租佃等关系,对于这些外地人,尤其是外省人,其籍贯可具体到某某省,小至某某县,而贵州籍锦屏周边则具体到某某县某某村即可,如天柱县高酿寨、天柱县居仁里甘洞寨、凯里等。②②详见张应强、王宗勋:《清水江文书1辑12册》,广西师范大学出版社,2007年版,第251、369页。张应强、王宗勋:《清水江文书1辑1册》,广西师范大学出版社,2007年版,第185页。 一般一份这样的契约文书都至少会出现两个村寨级及以上的大地名,再加一个标的物坐落地之小地名,约三个地名。

契3:乌布申山场佃契

立佃字人本寨姜凤文、侄双林、顺林三人。今因佃到本寨姜恩瑞与平鳌姜照甫二人所共之山,地名振喉,小地名乌布申。此山界趾:上凭地主之山,下凭继林与恩瑞所共之山,左凭恩瑞之私山,右凭恩瑞与继林所共之山,四抵分明。此山土栽分为伍股,土占叁股,栽占贰股。此土股分为贰大股,平鳌照甫占壹大股,加池恩瑞占壹大股,合共三小股。栽手占贰大股,又分为三小股,凤文占一小股,双林占一小股,顺林占一小股。限至五年成林,如不成林,栽手无分,恁凭地主另招别人。恐口无凭,立此字为据。

凭中岩湾范锡龄

代笔文斗姜登鳌

光绪贰拾捌年正月初九日立

振喉小地名污补申。此山与平鳌姜照甫所共之,分为贰大股[4]。

契3征集地为贵州锦屏县加池村,立契时间为光绪二十八年(1902年)。从这份契约可以看出,佃户和主家为同寨中人,所以均称本寨,但另一山主非本寨人则写明籍贯,即“平鳌寨”。所佃山场则有地名“振喉”和小地名“乌布申”的写法,指向非常明确。在分股上,所有人之籍贯亦有详载。有时候凭中、代笔之籍贯也会写明,这里便出现了加池村附近的“岩湾”和“文斗”两个村寨的名字。

契4:姜凤瑞断卖田字

立断卖田字人父亲姜凤瑞,为因缺少费用,无处所出。自愿将到补先之台田大小三坵,约谷六担。界趾上凭坡,下抵油山,左凭显邦之田,右凭坡,四至分清。今凭中族出断与豚子姜承寿名下承买为业。当时凭中议定价银拾弍□整,亲手领足。此田自卖之后,恁凭豚儿上田耕种官业,父亲卖主不得异言,今恐无凭,立此断卖字为据。

凭中 廷

姜凤

代笔 德

光绪二十年□月二十一日 立[5]

契4征集地为贵州锦屏县加池村,立契时间为光绪二十年(1894年)。这份契约文书的特殊性在于买卖双方是父子关系,且都居住在加池寨,无需写明籍贯。倘若不是同寨中人,虽为亲属关系,籍贯还是要写清楚的。①①如笔者在《清水江文书》第1辑第3册找到的一份立于清道光年间的“姜世宽典田字”,契文中明确写明加池岳父姜世宽把田出典与韶蔼女婿李技发。详见张应强、王宗勋:《清水江文书1辑3册》,广西师范大学出版社,2007年版,第79页。 契中仅有一处标的物坐落地之名。

契3、契4这类契约文书地名书写的特点是:立契双方如为同寨中人,则无需写明籍贯,可写作本寨,甚至省略,直接写人名。如不是同寨中人,则需写明籍贯。立契双方如有亲属或宗族关系,则一般写明。如堂兄、堂弟、叔侄、父子、岳父、女婿、本族、上房、下房、本家等。如没有亲属或宗族关系,则直接写人名。一般一份这样的契约文书基本不会有村寨级大地名出现,只能凭借清水江文书较强的归户性,以村寨为单位公开出版的特点加以利用。与之相对的是小地名之写法,则有多种形式,②②如有些契约则为地名某某某,或者大地名某某某后面紧跟小地名某某某,或者地名某某某后面紧跟别名、另名某某某等情况。 加之数量庞大的小地名多为苗侗语地名,采用汉语译写,这在地名学研究中显得十分特别。当前清水江文书中地名之研究集中于此即是最好的证明,但也正如引言部分所述,这种研究难度很大。

总之,以上所述为笔者就目之所及之材料对清水江文书所见地名的基本情况进行了简单的分析与总结。显而易见的是,清水江文书中潜藏着大量的地名资源,通过对其基本特征及规律的探讨,我们可以更好、更快速地利用这些资源,开展相关研究。

二、有助于探寻地名之历史流变

通过对清水江文书中地名书写特点的分析,我们可以发现,如果一份契约文书既载有地名,又写明时间,那么清水江文书中应该有若干地名在不同的契约文书,不同的时间点上出现。事实证明也确实如此,很多地名的不同写法,恰因为一份份不同时期的契约文书而保存下来。甚至有些地名的变更情况在个别契约文书中都有记载,成为考证这些地名之历史流变的重要证据。为节省篇幅,也为后面行文方便,这里仅以锦屏县的韶霭、瑶光、加池三个地名为例,以示证明,详见表1、表2、表3。

从表1的统计情况来看,《清水江文书》中保留较多“韶霭”的地名信息,其他契约文书较少,甚至没有。①①从《清水江文书》征集情况来看,主要包括加池寨、文斗寨、平鳌寨、岑梧寨、林星寨、魁胆寨、美蒙寨、塘东寨、瑶光寨、格翁寨、便晃村、玉泉村、者蒙村、翁寨村、江西街、坪地村、皇封村、平金寨、瑶伯寨、平翁寨、孟寨村、高炭寨、茅坪下寨、乌山寨、俾嗟寨、地坝村共计26个村寨的契约文书,33册。地域范围、契约数量都远远超过其他几种公开出版的契约文书。所以,我们才能从中发现更多地名信息。 地名的书写上则有“苗馁”“苗馁寨”“韶蔼寨”“韶霭”“韶霭寨”5种写法。总体呈现出由“苗馁”向“韶蔼”转变的特征。时间跨度上,最早可追溯至乾隆时期,直至民国三十七年(1948年)。乾隆、嘉庆、道光、咸丰、民国五个时间段都有记载。尤其是嘉庆三年(1798年)与嘉庆四年(1799年)之间地名书写上的变化,前一年还写作“苗馁”,后一年便成了“韶蔼”,这便是韶霭之历史流变的一个重要证据。

从表2的统计情况来看,契约文书中“瑶光”的地名信息分布较广泛,但仍以《清水江文书》为主,其他契约文书少量分布。地名的书写上,以“苗光”和“瑶光”为主,早期写作“苗光”,嘉庆时期发生转变,此后逐渐写作“瑶光”,偶有“苗光”出现。时间上,最早可追溯至乾隆二十年(1755年)。历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰、光绪等几个时间段。

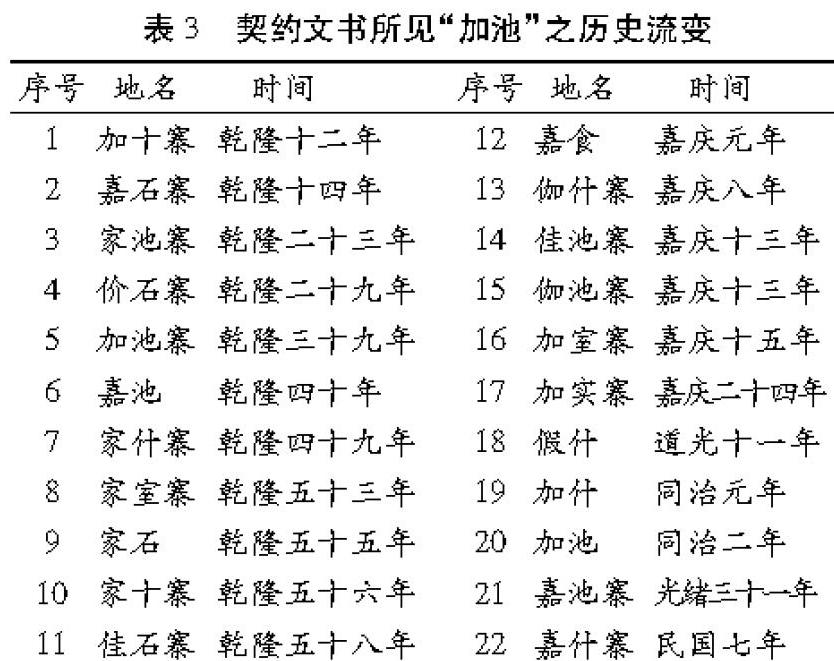

如以文斗、加池这样契约文书较多的村寨地名为中心进行统计便会发现,它们在契约文书中出现的频率更高,时间点也更加丰富,地名之历史流变就更加清晰。据笔者初步统计,仅“加池”这一地名的不同写法就多达22种,如“伽池”“加什”“佳池”“家池”“嘉池”“假什”“价石”等。整体呈现出[jia]+[shi]或[jia]+[chi]同音异体字的组合方式,但并没有发生根本性变化。最早写作“加池”的时间为乾隆三十九年(1774年),另有乾隆四十五年、五十六年、五十九年等多个较早的时间点。时间上,最早可追溯至乾隆十二年(1747年),写作“加十”。从清乾隆至民国各个时间段契约文书中均有“加池”出现,详见表3。

与以往之研究有所不同的是,这里仅通过大量契约文书的梳理与统计,就可以清晰地看到韶霭、瑶光、加池这三个地名从清乾隆至民国年间的历史流变情况。换言之,也正是通过清水江文书我们才可以清晰地看到一个个地名所承载的鲜活的地理实体在人们的具体实践中是如何地呈现的,而这在我们以往的研究中是不多见的。况且在语言学解释,田野调查达不到理想效果的情况下,如对清水江文书中若干地名的历史流变情况加以分析,并辅之以其他材料,我们便能从一个侧面来考证其得(更)名缘由等历史信息。

三、有助于历史地名之考证

任何一个地名都有其历史属性,有些则比较悠久,并沿用至今。有些则为近期更改,而那些被更改的已经消失的地名即是历史地名,其在地名研究中具有同样的地位和价值[6]。如近来吵得比较热的“徽州”即是历史地名,在改与不改之间有诸多争论。在清水江流域,亦有不少地名随着时间的流逝,加之多种原因,逐渐地消失了,成为了历史地名。所以我们在某些村寨的基本介绍里看不到其历史沿革。有些甚至不知其地名历史,有些也只是原名某某某,后改为现名,大约在某个时间断改为现名。至于何人、何时所改也是传说居多,甚至出现错误,以讹传讹。

一般情况下传统资料地名志、方志等材料在区域地名研究中均占据十分重要的地位,也是非常可靠的材料。但像清水江流域这样少数民族居多,且纳入中央统治较晚,历史文化积淀相对薄弱的地方,地名研究可用之材料并不多,很不利于地名的研究。更何况这些地名志、方志中采集的一些地名的历史信息尚值得推敲,甚至与史实不甚相符。值得庆幸的是,恰因为清水江文书在地名书写上的一些特点及其丰富的储藏量,使得我们可以此为参考对相关历史地名进行考证。这里以“苗颓”“苗馁”“苗光”为例,简要述之。

(一)从“苗颓”到“平底”

“苗颓”即今天贵州黎平县大稼乡的“平底”。在清水江文书中“苗颓”也被写作“苗底”“苗举”“苗抵”“苗夆”。有时甚至同一份契约文书有两种写法,时间上最早可追溯至雍正八年(1730年),详见表4。表4契约文书所见“苗颓”及时间统计表

地名页码最早出现时间苗底寨333、343、348 、369、386、395、397、399、400、401、403、436、437、441、442、443、449、450、452、454、464道光四年苗颓寨330嘉庆十九年苗举寨313、325、335、370、444雍正八年苗抵寨322、324、436嘉慶十一年苗夆寨369、402、439、448道光十三年资料说明:据《清水江文书》第3辑第3册统计而成。其中,369、436两份契约文书各有两种写法。

据光绪《黎平府志》载:“古州司属六十六寨”“苗颓寨,距城一百二十里。”[7]97这样我们就从清代官方材料中找到了“苗颓”的影子,“苗颓”为古州司所辖66寨之一,其官方地名也应为“苗颓”。而这与清水江文书中的地名信息刚好相符。也正因此,我们才得以从中发现清水江文书与方志、地名志的衔接之处,把两个看似完全没有关系的地名“苗颓”与“苗抵”连接起来。否则你很难想象到方志中的“苗颓”即是地名志中的“苗抵”,也就不能充分运用多种材料对这一地名进行考证,更不能发现其中存在的一些问题。

在1985年编的《贵州省黎平县地名志》和1991年编的《贵州省黔东南苗族侗族自治州地名志》中均有平底得名缘由的表述,只是平底的前称变成了“苗抵”,而不是“苗颓”。也因此导致编者对其得名缘由的解释让人难以信服,得名时间也与契约文书存在很大出入。

前者第334页载:

据传,早年该村为苗族聚居,乙丑年(公元1925年),久旱不雨,灾情严重,土匪猖獗,苗民团结一心,用土枪大刀抵抗土匪多次进犯,取得胜利,保卫了村寨安全,依此意得名“苗抵”,后来苗族迁走,汉、侗等民族迁入,认为“苗抵”二字不雅,有损民族尊严,于1956年改称“平底”。①①黎平县人民政府:《贵州省黎平县地名志》,1985年,第334页。

后者第162页亦载:

平底,原名“苗抵”,在民国十四年(1925年)大旱饥荒时,全村苗族团结一致,抗击劫寨匪徒取得胜利,后得名“苗抵”。解放后改为今名。②②黔东南苗族侗族自治州人民政府编:《贵州省黔东南苗族侗族自治州地名志》,1991年,第162页。

很显然,地名志用乙丑年这个历史事件来解释地名的得名缘由是有问题的,即便是真实存在的也绝非“苗抵”的得名原因。而其得名时间也不应该是1925年,或许更早。因为从表4的统计情况来看,“苗颓”寨亦多被写作“苗底”或“苗舉(夆)”而非“苗抵”。仅以“苗抵”的字面意来解释显然是不正确的,甚至几种写法之间语意上的差别也非常大。况且早在嘉庆年间契约文书中就有“苗底”“苗颓”或“苗抵”出现,而“苗举”则更早,为雍正八年(1730年)。与地名志记载情况相比,平底村的地名变迁史显然可以往前推近200年,而不仅仅停留在1925年。

经过一番小考,我们可以得出的结论是,平底村的地名变迁史至少可追溯至清雍正时期。“平底”的前称不是“苗抵”,而是“苗颓”。清水江文书的出现给“苗颓”这一历史地名的考证提供了契机,也使得我们对其历史的追溯有了坚实的史料依据。

(二)从“苗馁”到“韶霭”

“苗馁”,古苗语称“dliangbniel”,是现贵州锦屏县河口乡“韶霭”村的前称。“苗馁”与文斗及后面要论述的“苗光”等寨同为清水江边较古老的村寨[8]213。有人说“苗馁”是古苗语“苗寨之母”的意思[9]。也有人说“苗馁”苗语称“shēi niě”,意为“住在半坡出产鲤鱼的寨子”[10]。这样来看,“苗馁”当为苗语地名,从字面上去解释其得名缘由就会陷入误区。所以,1987年《贵州省锦屏县地名志》中“韶蔼村”:“该村原名苗累,以居住苗族得名……民国初年更名韶蔼”的说法就值得商榷。③③锦屏县人民政府编:《贵州省锦屏县地名志》,1987年,第205页。 至于,“苗馁”由何人何时更名为“韶霭”则另有代表性的咸丰初年胡林翼更名说。

据光绪《黎平府志》载:城池“雍正七年(1729年)招抚瑶光十一寨”,其中,“韶霭寨,城北一百一十里,原名苗馁,知府胡林翼更今名”。从《胡林翼年谱》及光绪《黎平府志》相关记载来看,胡林翼担任黎平知府始于咸丰元年(1851年)六月,终于咸丰二年(1852年)十月。①①严树森编,湘农点读:《胡林翼年谱》,大陆书局,1933年版,第20-24页。另见黄加服、段志洪:《中国地方志集成·贵州府县志辑》第17册,巴蜀书社,2006年版,第609页。 如果“韶霭”确为胡林翼所改,那时间点的最大区间应该在咸丰元年(1851年)至咸丰二年(1852年),这便与表1统计的契约文书中的书写情况相悖。

从前文摘录的契1和表1中我们可以很明显地看出,清康乾时期“苗馁”的名称没有发生变化,但到嘉庆时期就开始有明显的变化。尤其是嘉庆三年(1798年)与嘉庆四年(1799年)可谓是一个分水岭,出现从“苗馁”向“韶霭”的转变,即嘉庆三年(1798年)六月十一日、九二十八日有两份契约文书中还写作“苗馁”,但到了嘉庆四年(1799年)十二月二十八日的另一份契约文书中就变成“韶蔼”了。

所以,我们可以断定,光绪《黎平府志》所载胡林翼把“苗馁”改为“韶霭”的说法与清水江文书所见历史信息不符。“苗馁”的更名时间至少可追溯至嘉庆三年(1798年)与嘉庆四年(1799年)之间。

(三)从“苗光”到“瑶光”

“苗光”原属明代设置的茂广屯,苗语称“dliangbseib”,是“瑶光”的前称。清康熙三十三年(1694年)与平鳌、文斗、苗馁等寨“皆纳粮附籍”。这点也与现存于平鳌寨的《永远碑记》相互印证。②②碑文有“黎平府正堂记录八次宋……尔等既归版图,倾心向化,亦朝廷赤子……康熙三十六年三月十五日示……发平鳌寨晓谕”等字样。参见王宗勋、杨秀廷:《锦屏林业碑文选辑》,内部资料,2005年版,第48-49页。 关于“苗光”由何人何时更名为“瑶光”则以胡林翼、张广泗更名说为代表,时间上以咸丰年间为主。

据光绪《黎平府志》载:

雍正七年招抚瑶光十一寨

瑶光寨,城北一百二十里,近苗寨,旧名苗光。 明为懋广屯附隆里指挥辖。国朝雍正五年改卫设县,七年拨属开泰。为新安苗光九寨,咸丰二年,知府胡林翼度地设碉,面谕:以后公牍文字改写瑶光,不得仍称苗光[7]103。

由此可见,与“苗馁”类似,“苗光”也是知府胡林翼所改,而且是在咸丰二年(1852年)。

另据《锦屏县志》载:“清雍正时,黎平知府张广泗以瑶光星座改为今名。”[8]215经查,张广泗担任黎平知府的时间为清雍正四年(1726年)至雍正五年(1727年),即1726-1727年[7]592。而这个时候“瑶光十一寨”还没有被招抚,更谈不上改名。因此,张广泗更名说也就不攻自破了。

结合表2及前文所述,清康乾时期,“苗光”是写作“苗光”的,嘉庆时期开始出现“瑶光”。此后基本定型,直至今日。具体而言,嘉庆元年(1796年)还有写作“苗光”的,嘉庆六年(1801年)最早出现“瑶光”的写法。

因此,我们可以确定的是,至少在嘉庆六年(1801年)时,“苗光”已更名为“瑶光”。也从某种程度上证明光绪《黎平府志》所载,咸丰二年(1852年)胡林翼更名的说法与史实不符,与清水江文书所载历史信息不符。

总之,不管是“苗颓”,还是“苗馁”、“苗光”,或其他与之相似的写入清水江文书的若干地名,其历史流变都可在一份份契约文书中找到痕迹。通过运用清水江文书对这三个历史地名的简单考证,③③这里仅以清水江文书为主似乎难以服众,但大致结论无误,具体细节笔者会另著他文详论。 我们亦能清楚地发现清水江文书之发现与研究可纠正传统文献之偏差,或可与传统文献互证,推动相关研究的深入。这样以来,清水江文书的地名学价值也就能得到充分地体现,而这甚至是其他史料所不具备的。

四、结语

综上所述,近50年来清水江文书之发现与研究可谓取得了丰硕的成果。但从这些研究中也可以明显地看出,清水江流域之地名研究成果相对较少,能利用清水江文书这一新资料进行相关的研究的成果更少。究其原因,或与清水江文书之研究视角及对其中潜藏的地名资源之发掘与利用不够充分有关。从前文的论述中我们可以肯定的是,清水江文书中其实潜藏着丰富的地名资源可资利用,特色鲜明,实为其地名学之一大价值。

其次,若干份清水江文书就像一个个时空连接点,它们是人们历史上具体实践的产物,是第一手材料。通过它们一个个鲜活的地理实体被具体化,且能得到印证。而我们亦可从中探寻地名的历史演变轨迹,从中追溯其从古至今之书写形态。这是传统资料地名志、方志等材料所不具备的。

再次,通过对“苗颓”“苗馁”“苗光”三个历史地名的简单考证,我们可以把这些村寨的地名变迁情况向前推进,甚至纠正其中的点滴传言或偏差,避免以讹传讹。而这也正是传统史料或语言学视角的解释不能做到的,是清水江文书在区域地名研究中的价值所在。如光绪《黎平府志》中关于“苗馁”“苗光”更名的记载就很可能有误,或许跟胡林翼并没有什么关系。这是可以在清水江文书及其他文献中找到直接证据的。

最后,需要说明的是本文仅从以上三点对清水江文书之地名学价值进行了初步探索,其中涉及问题有诸多方面,也绝非一篇文章能说明清楚的。如契约文书中地名书写之乱象,所谓的涉民族歧视地名之雅化,地名变迁的社会历史文化背景等。笔者认为如以清水江文书所见地名为中心,辅之以地名志、方志、碑刻、县志等多种材料,则可进一步挖掘清水江文书的地名学价值。同时,亦将有助于该地区历史地名变迁之社会、历史、文化、地理背景等问题的探讨,而这也恰是笔者需要努力的方向。

参考文献:

[1] 喻沧,廖克.中国地图学史[M].北京:测绘出版社,2010:709.

[2] 张新民.走进清水江文书与清水江文明的世界——再论建构清水江学的题域旨趣与研究发展方向[J].贵州大学学报(社会科学版),2012(1):40-47.

[3] 唐立,杨有赓,武内房司.贵州苗族林业契约文书汇编1736-1950年:第2卷[M].东京:东京外国语大学,2002:630.

[4] 王宗勋.加池四合院文书考释:卷3[M].贵阳:贵州民族出版社,2015:234-235.

[5] 张应强,王宗勋.清水江文书:第1辑11册[M].桂林:广西师范大学出版社,2007:367.

[6] 尹鈞科.论历史地名在地名学研究中的地位——以北京市历史地名为例[J].北京社会科学,1988(1):85-92.

[7] 俞渭,陈瑜.光绪黎平府志[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(17).成都:巴蜀书社,2006.

[8] 锦屏县地方县志编纂委员会.锦屏县志:1991-2009(上)[M].北京:方志出版社,2011.

[9] 杨秀廷.缱绻与伤怀[M].北京:大众文艺出版社,2005:91.

[10]王宗勋.寻拾遗落的记忆锦屏文书征集手记[M].广州:世界出版广东有限公司,2015:70.

[责任编辑:龙泽江]

Abstract: Because of the large number of Qingshuijiang documents, there are certain rules or characteristics in the writing of place names, which can be said to contain abundant place names resources. Compared with the traditional local chronicles, toponyms and county chronicles, the Qingshuijiang documents play a more important role in the study of regional toponyms. Its Toponymic value mainly includes three aspects: first, the rich resources and distinctive characteristics of place names; second, it is helpful to explore the historical evolution of place names; and third, it is helpful to the textual research of historical place names.

Key words: Qingshuijiang documents; contracts; toponymy