郑岩,和6000年文物亲密接触

2019-08-30陈娟王晶晶

陈娟 王晶晶

2019年7月,郑岩和女儿郑琹语在北京接受本刊记者专访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

這些日子,电视剧《长安十二时辰》的关注度持续不减,郑岩专门把马伯庸的原著小说找来读,“研究历史的人,要对当下有足够的敏感。我感兴趣的是,在流行文化中,人们怎么叙述历史”。读书时,他怀揣着两种情感:一是好奇——作者究竟把盛唐长安描画成什么样子;一是怀旧——他和长安城曾有过一段“亲密邂逅”。

那是2000年春,郑岩在中国社科院研究生院考古系读博士的第二年,正赶上考古研究所安家瑶先生主持西安唐大明宫太液池的试掘,他加入到考古队中。当时,考古队就住在麟德殿遗址东侧的平房内。晚上累了,郑岩就会打开门,走二十来米,登上麟德殿的台基,在巨大的柱础间散步。麟德殿是大明宫的国宴厅,武则天就曾在此招待过日本遣唐使粟田真人。有时走着走着,郑岩就会想,武则天坐在哪里,粟田真人坐在哪里。

印象最深的是,在发掘即将结束的时候,郑岩负责的探沟内发现了数排小柱洞,有高有低,排列错落有致,后来第二次发掘时被证明是太液池北岸环廊的遗迹。“当年唐玄宗与杨贵妃可能曾在此漫步,我似乎一转身,就可以遇到他们。”忆及往事,郑岩似乎又回到当年,独自徜徉于月光下,“常常有一种莫可名状的感受”。

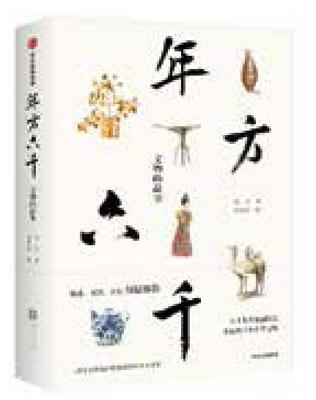

作为一位穿行于美术史和考古学之间的学者,郑岩参与过为数不多的几次田野发掘。更多的时候,他要么站在讲台上,分析文物的曲线、形状、边边角角,讲解它的来历和故事;要么埋首于书桌前,阅读、思考和写作。他最新完成的著作是和女儿合作的一本“小书”——《年方六千:文物的故事》(下文简称《年方六千》),他写女儿绘,将人面鱼纹彩陶盆、司母戊鼎、长信宫灯、陶击鼓说唱俑……那些五六千年间的国宝文物一一复活。

一首古物交响诗

《年方六千》的写作纯属偶然。2017年初冬的一天,在出版业工作过多年的老友王志钧来访,知晓她需要图文书,郑岩便将自己多余的一本《大圣遗音——中国古代最美的艺术品》送给她。这本书出版于2006年,由他和扬之水、孟晖三人合著,主要介绍自新石器时代至元明清时期的艺术珍品。书中文字简明生动,不同于以往考古报告“病历式”风格,广受好评。

郑岩和女儿共同创作的新书《年方六千:文物的故事》。

拿到书的第二天,王志钧就给郑岩打电话,建议他出一本新书。“和《大圣遗音》一样讲文物,我来写文字,琹(音同琴)语配图。”郑岩回忆说。琹语是他的女儿,当时正在中央美院学艺术设计,业余爱好是画插画,曾经为《刘心武爷爷讲红楼梦》画过200余幅插画。

女儿郑琹语用水彩和彩色铅笔描画出文物本来的样子。

父女俩一商议,“觉得可行,而且很有意义”,便行动起来。寒暑假期间,郑岩上午读书、查资料,下午为文物写“说明书”,每条短的一百来字,长则四五百字,但字斟句酌。写好一条,他就在朋友圈里发表出来,引来很多学者讨论。对此,郑岩也感到意外。

作为执笔人,郑岩知道这些看似浅白的文字有多么不好写。封面上的“木身锦衣群仕女俑”,出土自唐高昌国左卫大将军张雄夫妇之墓。1973年发掘时,考古学家发现女俑的双臂间有两股纸捻,纸捻上残存有墨书的文字。为了搞清楚上面写的是什么,郑岩去查资料,问专家,但没有明确的结论,最后只查到这个女俑是张雄儿子在长安买的。最终他只能写道:每一个字,都与1300年前的长安紧紧相连。

郑岩将《年方六千》定位为“一次私人化的写作”,文字更为自由,充满想象力,突出个人感受,“尽力去打捞文物最温暖、诗意、最柔软的那一部分”。

2001年,郑岩考察山东临朐北齐崔芬墓壁画。

他写陶吉鼓说唱俑,话语格外调皮:“精彩的瞬间,被一位敏感的工匠用眼睛扫描,用泥土3D打印。”写彩绘陶小憩女童骆驼,又化身为彩陶匠师,连连抱怨:“为何总让我一一塑造出那些往来于戈壁上的波斯人、突厥人、回鹘人、吐火罗人、粟特人和黑皮肤的昆仑奴?为什么总让我把一整个乐队放在一匹骆驼上,还要加上一位舞者?”写黑陶高柄杯,想象着尊贵的主祭人举“轻”若“重”,“庄重地拿起陶杯,轻轻摇动,再慢慢放下”……

根据这些文字和文物,女儿郑琹语用水彩和彩色铅笔,在水彩纸上描画出文物本来的样子。画画时,她经常担心偏离原来的颜色,但父亲总提醒她“可以画得颜色鲜亮一点”,“ 除了小朋友会比较喜欢之外,也是想说,我们可以把时间的尘埃拂去,让它们再次新鲜起来”。

严谨的查证,生动、活泼的语言,丰富的想象力,再加上画笔描摹出的文物的内在气韵,一件件文物活了起来。“几十件标本,呈现的音调或浅吟舒缓,或高亢宏伟,组合成一首古物的交响诗。”郑岩的老师、中国社会科学院考古研究院研究员杨泓评价说。

打开了另一个窗口

郑岩最早的文物启蒙源自父亲。父亲曾就读山东艺专美术系,后来在县文化馆工作,经常会借一些书带回家读,其中就有《文物》之类杂志。在郑岩还只有七八岁时,父亲就给他讲殷墟,“字刻在骨头上,有权的人杀掉大批奴隶去殉葬。我听着不免心惊肉跳”。

父亲偶尔还在工会技校给绘画爱好者上课,郑岩是父亲的跟屁虫,每节课都听,慢慢爱上了画画。高考时,父亲却不让他继续学画画。他打听到中央美术学院有美术史系,就打定主意去那里。等到报名时,却找不到中央美院的招生简章,阴差阳错报了山东大学考古专业,这才学了考古。

幸运的是,当时山东大学考古教研室主任刘敦愿先生正是中国美术考古拓荒者,他学油画出身,抗战时期就读于杭州国立艺专,学校迁往重庆后,他到中央大学旁听蒙文通先生、丁山先生的课,开始研究历史学。丁山先生是著名的古文字学家与古史家,刘敦愿登门拜访,自此步入到考古学的殿堂。后经两位先生举荐,刘敦愿到山东大学历史系任教,1972年创建考古系。

郑岩第一次见到刘敦愿是在大二时,他带了一本自己画的速写。刘老师看到很高兴:“哎呀,我多少年就盼望有一个学考古的学生喜欢画画,你终于来了。”然后一边看速写本,一边用铅笔在上面画圈,“好的画一个圈,更好的画两个圈,最好的画三个圈”。之后,他便成了刘老师家里的常客,聊天、抄稿子、画画,还跟着老师读《左传》《史记》《艺术的起源》等。

1988年,郑岩从山东大学毕业,分到山东省博物馆工作。当时博物馆工资勉强能发下来,但根本没有资金做展览,门庭冷落。“我到博物馆报到的第二天,就开始在展厅里打扫卫生,也做过讲解,有展覽做的时候,我还去画过街头的大广告牌。”郑岩回忆说。那时馆里学术气氛淡弱,他就继续跟着刘敦愿读书,写札记。

“刘先生很难说是一个‘正宗的考古学家。即使在80年代,他也是比较边缘的。那时大家都在研究区系类型、文化分期、中国文明起源之类,他却在做个人化的研究,比如研究青铜纹样。”郑岩说,刘老师所关注的是一个个具体之器、微小之物,实际上就是美术考古。受老师的影响,他也渐渐将兴趣转移到这上面来。

在博物馆工作时,偶尔也会有田野考察。1993到1995年间,为了维修保护,山东考古界对古代建筑和佛教遗迹进行调查,郑岩参与其中。印象最深的是调查位于山东历城柳埠的神通寺,郑岩和刘敦愿的长子刘善沂到那里为一个唐代的塔——龙虎塔做测绘图。上世纪30年代,梁思成、林徽因也曾在那里考察过。

当时正值冬天,大雪封山,两人就住在当地老乡家里。因为是山的背面,只在下午两点有一点光线照进来,室内没有炉子,最高温度是两度,“每天打破脸盆里的冰洗脸”。当地文物部门特地花20元钱,请老乡搭了一个脚手架,两人就爬上去细细地看,一点一点地测,一共画了30多张图纸。后来,据此编著出书《山东佛教史迹——神通寺、龙虎塔与小龙虎塔》。

如果说与刘敦愿的相遇,使郑岩对美术考古充满向往;那么与美术史学者巫鸿的相遇,则使得郑岩真正转向美术史研究。巫鸿是近年来研究中国美术史的代表人物,他的著作《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》被认为是“重构了美术史”。

1994年,哈佛大学艺术史博士生汪悦进到山东考察,结识了郑岩。两年后,在他的帮助下,郑岩到芝加哥大学访学,当时巫鸿正在此任中国艺术史讲座教授。一到芝大,行李还没打开,脸也没洗,郑岩就偷偷从后门溜进巫鸿的课堂,听他讲课。

在芝大的5个多月,郑岩一边听巫鸿的课,一边找来他的文章研读。“他讲的课都是考古学材料,但是他是从美术史的角度去看这些考古材料。”郑岩说,巫鸿将文物当做美术作品来细读,而此前,上一辈中国古代美术史研究者基本上只是将画像砖石、壁画看作绘画史的史料,讲述单一故事、线性故事。

回国后,郑岩开始组织一些年轻的学者,系统翻译巫鸿的文章和专著。这些年来,在巫鸿的影响下,他开始重新回望过去所熟悉的文物:他研究西汉霍去病墓上的石刻,分析它为何深沉雄大、气势磅礴;他研究北周康业墓石棺床画像,寻找画像与墓主之间可能的关系;在家乡山东安丘,他以一座清代石坊“庵上坊”为考察对象,分析它的建筑式样和装饰题材,进而揭示清代流行起来的建筑样式“贞节牌坊”的隐匿意义……

看到每件文物背后的个体生命

《环球人物》:最打动您的一件文物是什么?

郑岩:跟我感情比较深的是山东日照东海峪出土的黑陶高柄杯。有一次,我带着一批文物在台湾展出,其中就有那只大汶口文化黑陶高柄杯。展览结束后,我里三层外三层地包装这件薄如蛋壳的杯子,小心翼翼地塞上包着细棉的丝绸小软垫,小盒子套进大盒子,大盒子以外加上各种填充料,装箱后外面再垫上软质的材料。为了躲避中山高速公路上的车流,我们天还没亮便从台中出发。我坐在副驾驶座上,一路不断提醒司机先生慢一些、再慢一些。亲眼看着装载着文物的集装箱进入基隆港的码头,我才惴惴不安地离开。一直到那件宝贝安然无恙地回到馆里,我的心才放下。那些日子,我的感觉,大概就像一位母亲将未满月的婴儿交给了别人代管。

1988年,郑岩和刘敦愿先生合影,先生是他在山东大学读书时的老师。

《环球人物》:现在大家都爱逛博物馆、爱看文物,在您看来,我们看文物的时候应该看些什么?

郑岩:过去,文物多是个人的收藏,文人的,皇帝的,都是如此。所谓藏品,是密不示人的,最多是小圈子的人看一看。到近代有了转变,紫禁城变成了故宫博物院,大家都可以进去看,建筑、器物、书画变成全民共有的财富,大家都认识到这是所谓的“国宝”。

大家爱文物,看它们是民族记忆的体现,这很好。但今天我们强调一件文物的价值时,往往说得特别高大上,一级文物、国宝级、唯一的,等等,这样它们又离我们个人远了一点。我们用什么样的方式让自己跟文物关联,这是要考虑的问题。考古学在研究这些文物的时候,关心的也是大叙事,跟国家、文化相关,而缺少小叙事,比较少去谈文物跟一个人、一个事件的关联。如何看到每件文物背后的个体生命?我的理解是,首先要看到文物作为一个个体的价值。

《环球人物》:那该如何将文物和个人关联起来?

郑岩:文物是物质性的,它和史书记载不一样,后者是记录和追忆过去。文物实实在在摆在我们面前,从遥远的古代流传至今,有的残破了,有的褪了色,有的生了锈,它使我们了解过去,看到时间的存在——也就是时间流过的痕迹。另外,它在当下可以激发新的东西,比如有人穿汉服,可能来自于影视剧,再往回追,可能就追到当年的文物身上,追到一个富有想象力的活生生的工匠身上。所以,它影响到我们现在的生活。诗比历史更真实,艺术离人心更近,大概就是这个意思。

郑岩学者,1966年生于山东安丘。现任中央美术学院人文学院教授。主要研究方向为汉唐美术史与考古学,著作有《魏晋南北朝壁画墓研究》《从考古学到美术史》《逝者的面具》《看见美好:文物与人物》等,近日出版新书《年方六千》。