李恒,痴迷植物的“独龙江女侠”

2019-08-30张帆

张帆

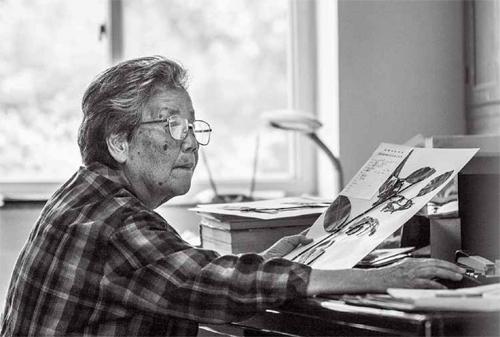

2015年,李恒在鉴定高黎贡山的植物标本。(中科院昆明植物所提供)

“说好3点来,怎么让我等到现在?我90岁的人了,哪还有40分钟可以浪费?!”

即便看见记者手里捧着一大束鲜花,李恒眼里仍难掩愠怒。虽然最终接受了记者的解释,这位身形瘦小、头发花白却依旧蓬勃而有活力的老太太还不时念叨:“40分钟,整整耽误我40分钟……”

32岁,从零开始学习植物学;61岁,深入独龙江,进行首次越冬科考;73岁,领衔开展高黎贡山生物多样性研究;90岁后的首个“五一”劳动节,她微信告知记者:“节日4天,我在家工作4天,天天有成果。”

在中科院昆明植物所,李恒是这家历史悠久研究所的一道独特风景。近60年的科研生涯,她所获荣誉众多,有14种物种以她的名字命名。作为17万多份各类植物标本的采集者,李恒把自己比喻成一棵白菜:“就像一棵菜一样自然生长——不忸怩、不装饰,简单地过着。”李恒说,自己一辈子没有用过胭脂和口红。

“低谷时能反弹,就是胜利”

在成为植物学家之前,李恒先后做过家乡湖南省衡阳县的乡村小学教员、县文化馆员工以及中科院地理所俄文翻译。而在生命的起點,她差点因祖辈重男轻女而成为弃婴。“我刚出生,已有两个孙子的祖母就将一坨棉花塞进我嘴里,母亲怜我是条生命,又悄悄掏了出来。”

世界以痛吻醒这生命,又赋予其坚韧和倔强。随大时代一道跌宕起伏,在磨难、困厄中成长的李恒愈发“有恒”。日寇侵袭衡阳,被迫辍学的她悲愤地写下诗句:“飘荡啊,飘荡,可恨的秋风,为何把弱小民族杀光?”

十年动乱期间,被打成“牛鬼蛇神”的李恒,与昆明植物所所长吴征镒一道被关进牛棚,接受“造反派”批斗和劳动改造,“想死的心都有”。然而一有机会,她就拉着吴征镒就专业问题问这问那。别人在搞运动,她却一个人冒险泡在标本馆里,将昆明植物所100多万份标本几乎看了一遍,还自学了拉丁文,学会了阅读德语和法语文献。李恒的第一个“研究成果”——《黑龙潭杂草植物名录》(手写稿),就是这样产生的。

“人生总有高峰和低谷,高峰时不自大,低谷时能反弹,就是胜利!”在李恒看来,困苦未必都是苦,有得有失,才是人生。

李恒重建了重楼属的演化系统。图为重楼资料照片。

1961年4月,李恒随丈夫一同来昆明植物所报到。此前,她是一名俄文翻译。这是令人羡慕的职业,在物质匮乏的年代可以享受与外国专家同样的生活待遇。但吴征镒一见李恒,兜头泼了一盆冷水——“这里不需要俄文翻译,你需要学习植物学,学习英文。”

李恒对吴征镒的直率、坦诚没有感到惊奇和沮丧,一切归零,从头学吧。报到后的第二个星期,李恒就赴文山参加野外科考,搭乘大篷车,风雨尘土无遮拦。夜宿旅店,臭虫、虱子、尿臭味令人坐卧不宁。走路、爬山、上树要学,打背包、烧火煮饭也要学。多年之后,同事们还记得当年考察时的一个场景,因记录一个植物的名称,考察组长被李恒问得有点不耐烦,而李恒这个刚进门的“外行”竟冲着组长“挑战”:“你记住,三年之后,专业我一定会赶上你,而外语你却超不过我!”

不久,人们就领教了李恒的要强、较真儿。“有人说她喜欢抬杠,其实时间一长,大家发现她不是为争论而争论,而是从交锋中吸收、学习对方有益的想法。”李恒的学生杨永平说。

不盲从权威确是李恒一以贯之的原则。当年面对苏联专家,“即便我只是个翻译,对于他们一些不符合中国国情的观点和议论,我也毫不客气地和他们争!”说起这段往事,李恒脸上露出了孩子般的笑容。

“考察没有做完,决不能半途而废”

在李恒获得的所有称号中,“独龙江女侠”是她最喜欢的一个,其中蕴含着她与“西南最后秘境”的一段生死情缘。1990年10月,61岁的李恒带着3名助手和64匹马驮载的辎重向滇西北的独龙江进发。行前,她的老伴卧病在床,女儿正忙着出国。

“为啥要进行独龙江越冬考察?因为独龙江是植物学上一个神奇的地方,许多类群一翻过高黎贡山就变了。以往受条件所限,对独龙江植物考察均集中在7月至11月,几乎没有人在冬季涉足过独龙江。这里的奥秘没有揭开,我觉得有责任去闯闯这个‘鬼门关。”

为了此次考察,李恒精心准备了两年,筹集了在独龙江生活一年的物资,甚至准备了在当地播种的菜籽。

王立松与李恒相识多年,是少有的敢顶撞她又没挨过骂的同事。说起当年与李恒野外科考的经历,王立松可没客气:“大家都不愿意和李恒一道出去,为啥?在山上劳累了一天,到傍晚,大伙儿都按点到山下集合,候车回宿营地。她每次都是最晚下山的那一个,害得大家都得等着她。”

科考开始不久,李恒就染上了疟疾,天天高烧,病势十分危重。当地政府曾考虑用直升机将她转运出来,后来独龙族乡亲将李恒抬到边防部队诊所,用上李恒自带的青霉素,打了多日吊针才闯过鬼门关。

1990年,进入独龙江前夕,李恒在贡山县科委主任张建华(后)的帮助下,练习过藤蔑桥技术。(中科院昆明植物所提供)

女儿在电话里苦劝李恒回来,她回答:“要死就死在这里,回去免谈,我的考察没有做完,决不能半途而废!”患病期间,李恒用录音机录下工作安排、科考进展、对家人的嘱托……她说万一走不出峡谷就当是遗言。

8个月的考察成果是丰硕的。李恒和队员们采集了7075号植物标本,宣告发现植物新种80多种;经过系统整理和分析考察资料后,他们首次提出了“掸邦—马来亚板块位移对独龙江植物区系的生物效应”学说。独龙江考察成果获得中科院自然科学一等奖,也由此奠定了李恒的学术地位。

令周围人没想到的是,独龙江考察对李恒来说仅是个起点。为了彻底揭开独龙江的植物学之谜,她将目标锁定在独龙江所属的高黎贡山的广大区域。73岁时,李恒再次出发,并申请了国家自然科学基金委、美国自然科学基金会等单位的资助。之后10年间,她组织美国、澳大利亚、德国、英国以及国内专家对高黎贡山生物多样性进行了18次科考,经常与上百人的队伍一起探险。

2007年,高黎貢山考察结束,共采集植物标本24万余份。此后数年,李恒每天整理标本、登记和录入,经常工作10多个小时,基本未在深夜两点前入睡过。经过多年整理,这些考察成果汇聚成《高黎贡山植物资源和区系地理》一书,几经周折后,有望于近期出版。

李恒说,直到最近,她才对作息时间做了微调。

“活着就要努力工作以回馈和感恩”

在李恒的相片簿里,保存着一张老照片,记录的是一群独龙族孩子采来野花、送给工作中的她的情景。独龙江不仅让李恒经历了生死,也让长年生活在象牙塔里的她收获了淳朴和真情。在独龙江生病的一个月里,李恒的住处时常放着乡亲们送来的鸡蛋和母鸡。

“这是人性最美的表露。当时我就想,一定要活着,好好工作,否则对不起这些可敬可亲的乡亲。”虽然时隔多年,每当忆及当时的情景,李恒仍禁不住老泪纵横。

在同事和学生们看来,虽然历经坎坷,李恒一直抱有科研造福国家、造福民生的知识分子情怀。从独龙江、高黎贡山回来后,这种愿望就更为迫切了。

2013年7月,李恒又一次重返贡山。下车伊始,一位怒族女干部就飞奔过来,含泪紧紧抱住她。“我是靠李奶奶资助才读完高中的,但直到参加工作时,才知道资助人是她。”已是贡山县农业局副局长的张文香对记者说。当年,李恒将独龙江科考所获的4万元奖金全部捐赠给“春蕾计划”,资助像张文香一样失学的女童。

重楼是一种名贵中药材,目前市场价每公斤上千元,种植重楼是山区农民脱贫致富的重要渠道。从上世纪80年代开始,李恒就主持重楼的综合研究,她写的《重楼属植物》是重楼研究权威著作。近年来,李恒不顾年老体弱,和团队跑遍了秦岭以南主要重楼产区,考察当地重楼资源,举办多期重楼种植技术培训班,指导当地农民解决重楼品种混淆的困扰,推广人工授粉技术——所有这些,李恒将其视为应尽的社会责任,不取任何报酬。

蓝色工装上衣和挎包是李恒长久的“标配”,现在又多了一个绣花手机套,挂在脖子上。“找她咨询重楼的人实在太多,母亲有时连骚扰电话都接,生怕漏接耽误事。”李恒的儿子王群路说。

前几年,怒江当地的重楼因品种市场认知度不高,被视为假货,面临销售困境。情急之下,乡亲们向李恒求助。在李恒的帮助下,有关部门对当地重楼做出了权威的品质鉴定,当地还申请了4项专利,很快稳住了销路。

虽已年届九旬,李恒却不追求养生之道,也没进行特别的锻炼,更不信所谓偏方。“人活一天,便享受了一天自然和社会的馈赠,就要努力工作以回馈和感恩。”李恒说,这是人的本性,自己一辈子都没有偏离。

李恒1929年出生于湖南,1955年毕业于北京外语学院。现为中国科学院昆明植物研究所资深研究员,第三世界女科学家组织成员,《中华大典生物典》编委。