南京某综合服务大楼的改造加固设计

2019-08-30吕恒柱张伟玉徐从荣

吕恒柱张伟玉徐从荣

(南京金宸建筑设计有限公司,江苏南京210019)

0 引言

我国是一个地震灾害频发的国家,相关抗震规范对建筑结构的抗震要求和相应的构造措施都有具体规定。对于20世纪90年代前建成的建筑,因使用功能的改变需进行加固时,虽未达到使用年限,但其抗震性能已不能满足现行抗震规范的相关要求[1]。如何通过合理的改造加固措施提高其抗震能力,是一个亟需解决的问题。通常的加固方法包括增大截面加固法、置换混凝土加固法、外粘型钢加固法、外粘钢板加固法和粘贴纤维复合材加固法等。选择何种加固方法,应根据具体结构的实际情况确定。目前,国内已有较多老旧建筑改造加固的工程实践。敬玲等[2]以某康复中心改造加固设计为例,对新建筑功能进行改造和整体加固及构件加固进行设计;李厂等[3]以某砖混结构历史文化建筑为例,结合工程实际情况,在传统加固方法的基础上进行改进,提出了合适的加固方案以及施工流程;康义荣[4]结合某框架结构建筑物改造加固的设计实践,介绍了框架结构宿舍楼扩建加层改造的加固设计,给出了主要构件加固节点的设计方法;陶礼龙等[5]以广州某转换结构烂尾住宅楼为例,根据相关规范和标准,结合软件计算,对其进行了整体抗震鉴定、加固和续建设计;张月等[6]为某经济型酒店的框架剪力墙结构进行加固设计,介绍其运用粘贴碳纤维布加固法、粘钢加固法的设计过程,加固结果通过软件计算和分析比选,能够以较佳的加固方案达到使建筑结构继续安全使用的功能要求。文章借鉴上述成功加固案例的设计思路和方法,以某综合服务大楼因扩大使用面积及调整功能布局而进行改造加固工程为例,阐述钢筋混凝土框架—剪力墙结构的改造加固设计内容与方法,为同类建筑的改造加固设计提供的参考。

1 工程概况

南京市某综合政务服务大楼始建于1993年,建成于1995年底,距今已20余年。建筑高度约为75 m,大楼地上由1栋20层的塔楼和5层的裙房组成,为塔楼与裙楼连成一体的框架-剪力墙结构体系。其中,1、2层为对外服务窗口,3、4层为办公室及食堂,5层为办公室及职工文娱空间,6~20层为办公室及配套用房,地上总面积为4.58×104m2;单层地下室为机动车库及设备用房,面积为0.55×104m2,总建筑面积为 5.13×104m2。 原工程结构为现浇,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类[1]。

由于大楼使用年代较久,业主对使用功能布局进行调整并重新装修,需要对部分楼层进行改造。而在改造之前,需对原结构构件尺寸、位置及材料目前的性能等进行检查与检测,将结果和数据作为改造与加固设计的依据。结合原结构的竣工图纸,岩土工程勘察报告、地基承载力复查记录及施工档案、沉降观测数据和原结构计算书等资料,由专业检测机构对结构的基础及上部结构现场勘察、检查和测量既有结构布置,重点检测新增及改造相关范围内的构件材料强度现状及构件尺寸是否符合原设计的要求。检测结论如下:(1)建筑虽已使用20余年,但工程质量观感尚好,用测量仪器和酚酞酒精溶液测得混凝土的碳化深度较小,上部各类构件用回弹法抽样检测的混凝土强度未见明显降低,说明原结构钢筋和混凝土材料受腐蚀影响小;(2)未发现因地基基础不均匀沉降或构件承载力不足导致的变形或裂缝等异常情况,结构整体性能良好,为改造提供了有利条件;(3)各类构件尺寸及布置测量数据与原设计吻合,可以将原施工图纸等资料作为加固设计依据。大楼外观和实际结构计算模型如图1所示。

图1 大楼外观与实际结构计算模型图

2 改造加固内容与设计思路

2.1 改造加固内容

大楼改造区域主要集中在1~5层,其中1、2层改造加固平面布置如图2、3所示。主要变化为:(1)1、2层部分区域改为档案室,新增楼梯、扶梯区域的改造面积分别为 430、480 m2,如图 3所示;(2)3层原中空区域(图3中③~⑤轴交D~H轴区域)增设楼板后,改造为阶梯教室及厨房,面积约为920 m2;(3)4层改造为大数据中心,面积约为

图2 1层改造加固平面布置图

2.2 改造加固设计思路

采用PKPM软件按照原结构施工图的情况重新建模复核,从计算的结果可知,原结构模型的整体指标与原计算书基本吻合,均能满足当时实行的89系列国家规范[7]和标准的要求,结构体系合理,结构刚度大,整体性好。现今,其中的多个规范均已改版或作废,若根据现行有关规范的规定[1],部分框架柱轴压比、梁柱箍筋加密区直径、剪力墙约束边缘构件的长度等已不能满足相关要求。但考虑大楼设计按使用年限50年计,已使用近半,且改造加固并不改变建筑物使用年限,因此根据结构的可靠度[8]和耐久性[9]要求可以适当降低设计标准,仅针对大楼改造及荷载增加区域采取抗震加固措施。为确保大楼改造与加固方案安全可靠,满足功能使用要求,施工方便,整体设计思路如下:

(1)检测结构的现状,如材料强度、构件尺寸和沉降变形等,为改造加固提供准确依据;

(2)整体抗震性能层面 对改造后的结构建1 500 m2;(4)5、6层涉及楼电梯间开洞等,面积共约100 m2;(5)塔楼核心筒全高范围配合建筑设备等改造,如增加消防电梯,卫生间、管井开门洞等;(6)其他,配合建筑外立面调整的改造如新增大雨棚,空调隔板调整,外轮廓线调整等。以上所述总的改造及新增面积约为4 300 m2(此面积不包含核心筒墙体的加固),约占原结构总面积的8.4%,虽面积占比较小,但总量大,且扩建部分与原主体结构无缝连接,结构的内部荷载变动较大,改造涉及所有楼层,属于典型的综合改造加固工程。模,按剩余使用年限30年计,参照文献[10] 的相关设计参数进行计算与分析,找出结构性能弱化需进行加固处理的部位。因增建区域主要集中于大楼东南部,加剧了原结构质心的偏置,应采取措施来改善结构体系的抗震性能,使改造后的结构基本能满足现行规范对结构位移、自振周期等主要指标的要求;

图3 2层改造加固平面布置图

(3)构件层面 对整体计算中发现的构件内力和配筋等方面的不足的区域,使用功能变化致荷载增加区域的柱、梁、板等构件进行加固,特别是原结构标准跨楼板厚度设计偏薄,需重点加强新旧区域连接部位的梁、柱等构件。初步确定各类构件几种可行的加固方法,对各方法进行综合性能指标分析,以确定构件较为合适的加固方法。

3 大楼基础及上部结构的改造加固设计及效果分析

3.1 大楼新增基础的设计

原结构基础形式为桩基+防水板,桩型为钻孔灌注桩。由整体计算结果可知,原各框架柱桩基承载力有一定的富余量,能够满足改造后部分楼层荷载变化的影响,无需加固补强;而新增剪力墙、框架柱及汽车坡道外墙位置则需增设相应基础。

勘察孔地质剖面示意图如图4所示,土层分布为①层杂填土,分布稳定,厚度变化较大;②1层粉质黏土,可塑,中等压缩性,层厚为0.5~5.5 m;②2层淤泥质黏土均为软弱土层,土质不均匀,压缩性高,强度低,易塌陷,厚度变化范围为1.5~5.0 m;③层土为粉质黏土,可塑~硬塑状态,中低压缩性,厚度约为5.0 m;⑤1层强风化闪长岩,风化强烈,浸水易软化,为极软岩;⑤2层中等强风化闪长岩,分化一般,为软岩;⑤3层微风化闪长岩,岩层坚硬,为硬岩。结合地勘资料,新增基础采用了人工挖孔桩,主要考虑因素有:(1)现场施工操作的可行性及便捷性;(2)施工工期紧;(3)人工挖孔桩应用成熟,施工队伍经验丰富。人工挖孔桩桩径为900 mm,桩身混凝土强度C30,桩长约为20 m,桩端持力层为⑤3层微风化岩,进入该层≥0.5 m,若嵌入倾斜的完整岩时,应保证全断面入岩深度≥0.5 m,单桩承载力特征值理论估算值为3 800 kN。

桩基承载力的确定需进行静载试验或基岩载荷板试验[11]。然而,施工现场正拆除外墙,建筑物四周均为钢管脚手架,没有进行静载试验的场地条件。而且,由于预估桩长约为20 m,桩孔较深,桩身直径仅有900 mm,在桩孔口或让检测人员下到孔底做基岩荷载板试验均十分困难,几乎无法实现。对此,采取的技术措施为用XY型百米钻机在任意2根工程桩桩位上(或桩位附近)向下进行钻孔,可达到以下目的:(1)按照设计与规范要求,检查桩底5D范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件;(2)取桩底持力层(基岩)的岩芯进行无侧限抗压强度试验,由岩石抗压强度的试验结果验证桩基承载力,从而无需现场再做静载试验。上述检测方案已在其他类似工程上应用,能够满足规范[11]和质监部门的要求。同时,为预防桩基承载不足的可能,加大新增桩基承台的尺寸,在桩位两侧各预留1个250 mm×250 mm锚杆静压孔,根据施工过程中及后期沉降观测情况,必要时增设200 mm×200 mm锚杆静压预制方桩。

图4 勘察孔地质剖面示意图

工程中采用人工挖孔桩,需穿越一定厚度的②2层淤泥质软弱土,影响施工人员的安全,且场地岩层埋深较深,技术及安全措施要求高。因此,采用人工挖孔桩桩头及桩身泥浆护壁施工防护做法,如图5所示。护壁壁厚及配筋均有所加强,以保证施工的安全性。施工期为雨季,做到成孔不过夜。

图5 人工挖孔桩桩头及桩身泥浆护壁做法示意图

3.2 结构体系的加固设计

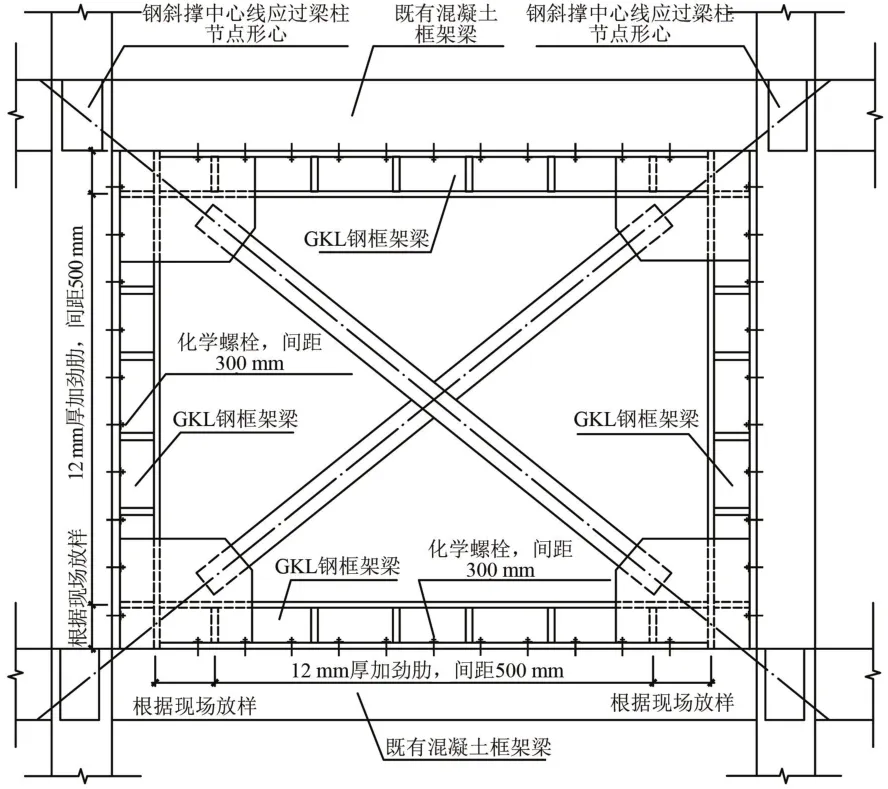

大楼1~5层新增加的结构区域导致结构质心偏置,结构位移比接近1.4。针对这种不利情况,提出2种抗震加固方法:(1)构件加固法,即增大部分现有的框架柱截面,提高结构扭转刚度,调整结构刚度分布,此方法需要加固的柱数量多,施工周期长;(2)结构体系加固法,在原结构中适当的位置新增少量钢支撑抗侧力构件,既可减少原结构构件所承担的地震力,又可明显改善结构体系的整体抗震性能指标,避免加固大量的框架柱;且集中布置,便于施工,能够节约工程成本,加固后对房屋使用功能影响较小。最终采用增设钢支撑的方法,部分增设钢支撑位置如图2和3中GXC1所示,内嵌式钢框架斜撑大样做法如图6所示,钢斜撑截面尺寸为200 mm×200 mm×10 mm。在裙房东北角跨度较小部分,因不适宜设置钢支撑,采用新增混凝土剪力墙(XQ1),新增墙体厚度为500 mm,为方便施工,与筏板基础连接用常规植筋法;遇到框架梁时,将梁包在剪力墙内,作为新增剪力墙的暗梁或连梁。

图6 增设内嵌式钢框架斜撑大样图/mm

改造后的模型与原结构整体计算指标相比,结构自振周期变化幅度不大,而结构双向位移角和最不利位移比均有小幅降低,说明结构整体刚度和扭转刚度有一定程度的提高。

采用增加钢支撑的方式,其要点是保证钢支撑与原结构连接的可靠性,使新增钢支撑与原结构构件共同工作、共同受力,保证加固的效果。经技术论证和方案比选,最终采用增设内嵌式钢框架斜撑法对结构进行加固[12]。新增的钢框架斜撑主要用化学螺栓与原框架相连,在型钢与梁、柱截面处,灌注结构胶粘剂,在确保新增构件与原结构的可靠连接的同时,也使其受力更加均匀。

3.3 剪力墙的改造加固设计

为配合建筑设备等改造,塔楼核心筒部位需增加消防电梯,在原核心筒剪力墙上开设宽高为800 mm×2 200 mm的设备间检修洞口。为最大程度地降低新增开洞对核心筒剪力墙刚度的影响,保持墙体承载能力及延性要求,采取的加固措施如图7所示,即新增洞口两侧采用粘贴钢板法加固。每侧剪力墙粘贴2片钢板,钢板宽度为80 mm、厚度为5 mm,材料为Q345B钢板,并用间距为300 mm的M12化学螺栓对钢板进行拉结锚固,锚固螺栓开孔位置需对剪力墙钢筋进行探测,避开墙内钢筋后确定,将内装A级结构胶的胶袋埋入螺栓孔中,用电钻将螺栓植入,胶袋在螺栓的挤压下破碎,胶液从胶袋内流出填满孔洞。剪力墙洞口四角粘贴L75 mm×6 mm角钢,横向设置间距为300 mm、宽为50 mm、厚为3 mm的钢板箍将钢板与角钢焊接,提高钢骨架的整体性与共同工作的能力。同时,为满足建筑防腐蚀与防火要求,加固完成后,在钢材表面喷涂30 mm厚高强度水泥砂浆保护层。

图7 上、下楼层同时开洞时洞口加固立面图/mm

3.4 原框架柱的加固设计

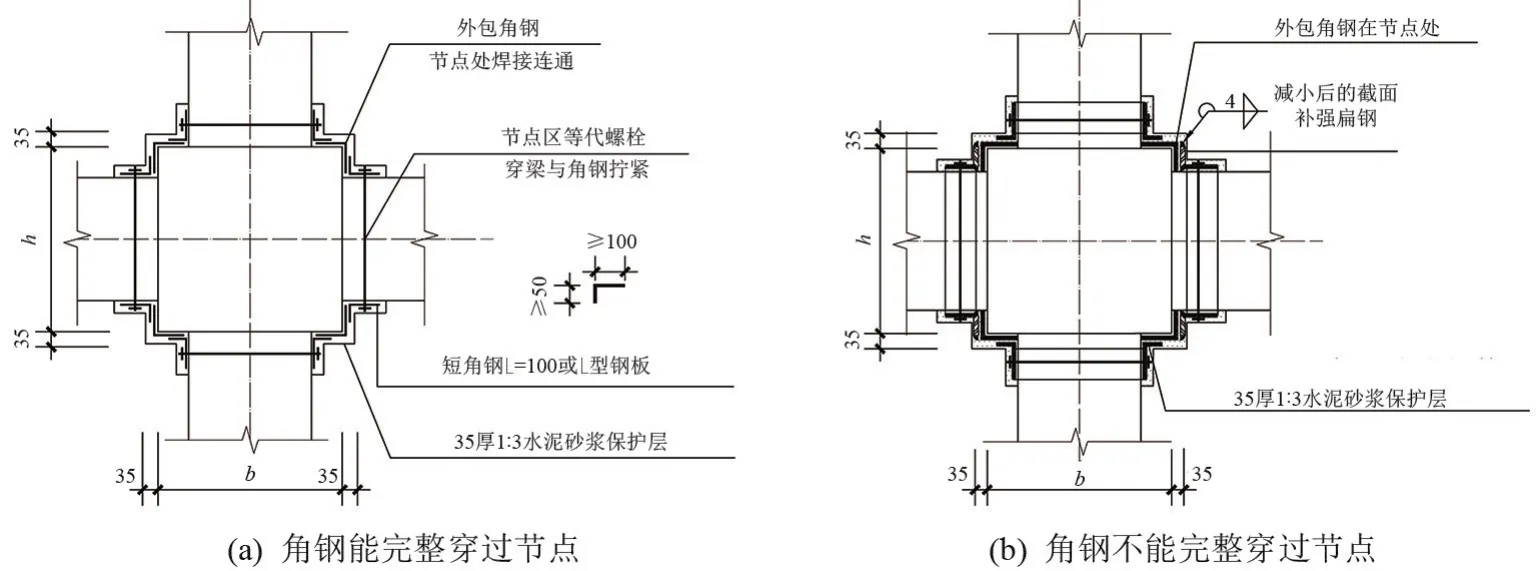

原结构裙房部分的框架柱轴压比和实配钢筋均有一定的安全储备,新增使用面积及功能改变区域的荷载增加较多,使得局部区域的柱配筋(纵筋或箍筋)和轴压比不能满足改造后的要求。根据现场实际情况,有2种加固方法:(1)增大截面法[13],其施工工艺简单,成本较低,但该方法现场湿作业工作量大,养护时间长,对大楼投入运营有影响,而且构件截面的增大对结构的外观和房屋净空也有一定影响。同时,根据加固设计要求,需在上部将直径为32 mm的钢筋钻孔穿过楼层梁,采用HILITI PS 1000混凝土透视仪结合原结构图纸测定的梁钢筋位置可知,原梁上部钢筋间距为25 mm,上部钻孔而不破坏框架梁钢筋十分困难。(2)有粘结外包型钢加固法,其柱截面尺寸增加不多,混凝土受到外包钢的约束能够形成共同工作的复合截面构件,使构件承载力大幅提高,延性得到改善,且施工工期短,作业面小。因此,对于此区域轴压比超限不大及柱实配钢筋不足在可控范围的柱,采用外包角钢加固。

框架柱的四角采用角钢L80×6加固,缀板采用宽为50 mm、厚为4 mm、间隔为300 mm的扁钢,钢材的材质均为Q345B,缀板与四角的角钢之间采用现场4 mm的角焊缝。考虑梁柱节点处梁的阻挡,在梁高范围内以等代螺杆箍代替缀板,穿梁后与角钢拧紧。中间层节点加固时外包角钢穿过楼板并向上层延伸≥700 mm的长度,根据现场梁柱尺寸关系角钢能否完整穿过节点分为2种做法,如图8所示。框架柱上下柱截面不同时的节点做法,如图9所示。提取PKPM软件计算出的构件内力包络值,代入规范中相关公式计算复核其配筋量[14-15],经外包角钢加固后的柱截面可以满足承载力计算要求,柱轴压比由0.8以上减小至0.5~0.6,降幅明显,延性改善,抗弯剪能力大大提高。

图8 梁柱节点处连接大样图/mm

图9 变截面柱加固大样图/mm

3.5 新增框架柱的设计

在1、2层东南部新增使用面积区域,设计时考虑到多增加框架柱就意味着需要相应地增加人工挖孔桩基础,而地上部分结构施工要比挖孔桩施工方便快捷,因此应尽量减少该区域的柱数量,从而减少桩基的数量。新增楼面区域,从节省工期考虑,采用在钢梁上铺设压型钢板与混凝土非组合楼板(压型钢板仅做模板用),较多的钢梁需搭接于柱上,且均为非正交方向,为满足梁柱构件节点的连接,采用圆钢管柱(如图2、3中所示的XZ),钢管截面外径为500 mm、壁厚为12 mm,钢材Q345B,内灌C40混凝土,外围焊接25 mm厚外加劲板与钢梁翼缘连接、16 mm纵向加劲板与钢梁腹板连接,其节点作法如图10所示。

图10 圆钢管柱节点区大样图/mm

3.6 梁、板构件的改造加固设计

裙房新增区域的楼面钢梁型号根据跨度和受力计算确定,主梁截面为H1400 mm×300 mm×30 mm×40 mm(钢材Q420B)和H650 mm×300 mm×11 mm×17 mm(钢材 Q345B),次梁截面为 H450 mm×200 mm×9 mm×14 mm(钢材Q345B)。在钢梁上铺设压型钢板后,浇筑厚为100 mm的C30混凝土,配筋双层双向 φ8@200,钢承板施工大样如图 11所示。

图11 钢承板施工大样图/mm

图2中12~14轴交H~Q轴区域办公室改为内部档案室、阶梯教室等,根据使用说明等技术资料,确定活荷载由原设计的2 kN/m2增加至5 kN/m2,相应区域梁、板构件均需加固。根据相关规范规定[15],钢筋混凝土结构单一采用粘贴钢板或粘贴纤维复合材料加固时,正截面受弯承载力的增加幅度不应超过40%。经计算,虽活荷载增大幅度大,但原结构次梁布置较密,单根受荷面积小,承载富余量大,改造后的梁板弯矩并未超过规范要求。因此,梁、板构件可采用单一粘贴材料加固法。其中,在尽量不改变原结构梁受力的情况下,梁配筋不足位置采用粘贴钢板加固,可以不更改结构尺寸,不影响美观;板配筋不足采用粘贴碳纤维布加固。经验算,粘贴钢板和碳纤维布后的梁、板满足使用要求。

3.7 改造加固效果分析

采用PKPM软件SATWE模块进行整体建模并计算加固前后结构主要性能指标,结果见表1。以平动为主的结构第一、第二自振周期分别为T1、T2略有减小,结构扭转为主的第一自振周期Tt与T1之比也有所降低,表明结构的动力特性有一定程度的提高。结构分别在X方向(1~14轴)、Y方向(A~Q轴)地震作用及风荷载作用工况下,双向最大弹性层间位移角均满足现行规范要求[1],即结构变形满足设计要求。3层楼面活荷载增加范围内主要框架柱(如图4所示KZ1、KZ2)的轴压比增大,虽延性降低,但仍满足现行规范要求。因大楼结构塔楼偏置,属于平面不规则,经加固后,双向最大水平位移比均略有下降,有利于降低扭转效应。同时,结构各构件的承载力满足设计承载要求,提高了其安全度。因此,从结构整体与构件2个层面考量,该结构加固措施合理有效,实现了预期的加固目标,能够达到后续使用年限的设计要求。

表1 加固前后结构主要性能指标对比表

4 结语

在大楼改造加固过程中,设计方案充分考虑了施工的可行性及合理性,针对不同部位的受力特点,分别采用了不同的加固方式,如新增结构基础采用人工挖孔桩,符合现场施工条件,且安全可靠;基于结构整体体系考虑,采用增设少量钢支撑的方法,改善了结构的整体抗震性能,而大幅减少了梁、柱构件的加固量;按选定的外包角钢和粘贴碳纤维布等加固方法对柱、梁、板进行加固处理。施工简单方便,可操作性强,既提高了构件承载能力,又能满足建筑使用功能要求和现行规范规程要求,整体上提高了结构安全度。大楼加固效果良好,可为同类改造加固工程提供参考。