论紫砂壶“玉瓯香青”的人文雅韵

2019-08-29周静洁

周静洁

江苏宜兴 宜兴 214221

在中国传统文化的影响之下,中国人比较含蓄内敛,相较于国外艺术创作的热情奔放、直接明了,我们往往喜欢以物拟人、借景抒情、托物言志等等艺术手法来进行自己的艺术创作和情感表达。所以,在日常生活中随处可见的山川、河流、树木、花草、飞鸟、走兽等自然万物都可以进入文人墨客的创作视野,“桃花潭水深千尺、不及汪伦送我情”的李太白以水寓情,送别之时难舍难分,成为千古绝唱;诗圣杜甫的“会当凌绝顶、一览众山小”则在爬山的过程中抒发了自己不怕困难、敢于攀登的大豪迈、大英雄的气概;还有“梅兰竹菊”四君子题材的诗歌、绘画艺术装饰作品就更加的不胜枚举了,“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来”,这首王安石的小诗相信大家在很小的时候就能背诵,寥寥几句把梅花的生存环境、为人留香、傲雪的品格都表达了出来,可谓经典。还有清代大家郑板桥的《竹石图》不仅仅把竹子的形态和神韵用绘画的形式完美泼墨于纸上,而且一首“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”的绝句让竹子千年流传下来的经典形象更是深深地印刻在我们心中,影响了一代又一代对艺术有所追求的人们。

紫砂艺术作为盛开在中国传统艺术之林的一朵奇葩,在几百年风风雨雨的发展历程中,汲取了丰富的营养。在器型的设计方面,大量借鉴了青铜器、金银器、瓷器等器皿的特点,博取众家之长。在外观的装饰上更是集诗书画印为一身,文人艺术和紫砂艺术的结合,使得紫砂文化在更为广泛、更为高端的层次范围内开始传播,收获了让人意想不到的良好效果。还有一种直接从大自然中获得了无穷灵感的创作体验,最能表现自然生活的一种形式,那就是紫砂花器。说起来,第一把紫砂壶“供春壶”就是以树瘿为原型创作设计的,后来的紫砂艺人更是把中国传统艺术和民族工艺有机地融合在一起,通过紫砂花器的艺术形式表现出来。从“供春壶”开始,世世代代的宜兴紫砂艺人们就传承模仿,又不断创新,后来的“南瓜壶”、“梅桩壶”、“鱼化龙”、“报春壶”等等,都成为一代经典,绽放出紫砂艺术更为绚丽灿烂的独特魅力。

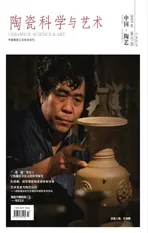

图1

紫砂壶“玉瓯香青”(见图1)就是一把传统的紫砂花器,可是它又区别于传统。从它的造型来看,由传统经典器型脱胎而来,又具有自己的文人味道,特别是壶身底部没有全力的回收,做了一定的保留,使得整器更加得稳定匀称,也更加得大方实用;壶嘴为竹节造型,延伸出来的竹叶飘然至壶身,采用青色泥料制作而成,做工精致、惟妙惟肖,仿佛迎风摇曳;壶盖上的梅花点缀又采用不同颜色,更加具有立体感的同时,仿佛感觉梅花的香味扑鼻而来;壶钮、壶把都是遒劲有力的梅枝造型,整器搭配极为和谐,构思在取材传统题材的基础上又大胆加入自己的设计,妙趣横生却简单实用,不似一般的花器那样繁复多饰。梅花的清香、竹叶的青翠在玉瓯一般的茶具上完美呈现,再加上老辣的文字刻绘,使得这把紫砂壶书卷味、金石味、人文味和谐统一,让人观之如痴如醉,其中寓含的人文雅韵更是我们生活之中的美学典范、精神世界的美好寄托。宋代诗人林逋曾经不问世事,在杭州孤山隐居的时候手植梅花、亲养仙鹤、吟诵诗句:疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。这是一种怡然自得、飘逸悠闲的人文情怀和生活态度,而毛泽东主席的《咏梅》篇中“风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春、只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。”的描述,又把梅花低调隐忍、凌寒怒放、不畏险难的气质表现出来,其实都有异曲同工之妙。同样,苏东坡先生“宁可食无肉,不可居无竹”的著名论断让千百年来的文人雅士爱竹、画竹、咏竹,竹可以说是中国传统诗书画第一题材了,其虚心向上、高风亮节的高贵品质成为世人学习的榜样。所以,紫砂壶“玉瓯香青”把中国传统文化中最具代表性的两个题材“梅”和“竹”都装饰到紫砂壶上,不仅仅外形自然和谐、疏密有致,内涵意象高远、超然物外,而且其中所表现出来的是追溯紫砂人文、延续百年雅韵的深厚情怀,希望可以给今天的紫砂行业带来一定的启发和思考。

紫砂的艺术魅力来源生活实践,扎根于民间。紫砂花器则更是最能表现生活的一种艺术形式,通过传统紫砂技艺的捏、塑、贴、嵌等工艺,赋予了一块泥巴新的存在形式和生命活力的同时,又被寄托了深深的文人情怀和世人向往的品格、品质。于是,一把紫砂壶所具有的文人雅韵,就成为了我们紫砂艺人永远的追求和永恒的命题。