声爆研究的现状与挑战

2019-08-29钱战森韩忠华

钱战森韩忠华

(1.中国航空工业空气动力研究院,沈阳 110034;2.高速高雷诺数气动力航空科技重点实验室,沈阳 110034;3.西北工业大学 航空学院 超声速客机研究中心,西安 710072;4.西北工业大学 航空学院气动与多学科优化设计研究所,西安 710072)

0 引 言

声爆是超声速飞机特有的声学现象。飞机超声速飞行时,周围空气流动中将产生激波和膨胀波系,这些波系在向地面传播的过程中受到非线性效应、耗散等作用后,到达地面附近时通常形成前后两道较强的激波。前激波后大气过膨胀,压强低于周围大气;而通过后激波使压强恢复到与周围大气同等水平。此时,地面会观察到扰动压强在时间序列上形成字母“N”形(图1所示),称为N波。描述N波的参数有超压值Δp、上升时间τ和持续时间Δt等。超压值是指声爆产生的最大扰动压强与环境压强的差值;上升时间是指从声爆扰动开始到扰动压强达到超压值所经历的时间;持续时间是指声爆扰动从开始到结束所经历的时间。这三个主要参数对衡量地面声爆强度,指导超声速飞行器的低声爆设计具有非常重要作用,尤其是上升时间严重影响声爆频谱分析及主观噪声等级计算。典型超声速飞行器在巡航高度超声速飞行时,地面声爆超压值Δp的范围为50~150 Pa(1.0~3.0 psf)。由于声爆存在前后两道激波,一般情况下,人们会听到两次爆炸声,然而,当持续时间Δt<0.1 s时,人耳无法区分前后激波引起的压强变化,则只会听到一次爆炸声。

图1 “N”波形成示意及描述参数示意Fig.1 Sketch of N-wave formation and some key parameters of the N wave

飞行器超声速巡航时,声爆对地面的影响区域主要分为初级影响域(或称为主要影响域)和次级影响域。图2为声爆初级影响域和次级影响域的形成示意图,显示了声爆在大气中传播的一系列射线向垂直于飞行轨迹的平面上进行投影后的情况。由机体向地面传播的声爆中,沿图中实线射线传播的部分在地面覆盖的范围称为初级影响域,或称为“初级声爆毯”。初级影响域范围受飞行高度、巡航马赫数、大气风剖面等因素的影响。由于大气存在分层效应,机体上方声爆的传播射线以及初级声爆在地面反射后的传播射线,在大气中会发生向地面弯曲的现象,如图中虚线所示。沿图中虚线标识的射线传播的部分声爆到达地面,形成的影响区域称为次级影响域,或称为“次级声爆毯”。一般情况下,次级声爆频率较低(0.1~20.0 Hz),人耳感觉不到,但次级声爆可以与动物器官或建筑物发生共振,严重情况下有可能会对生命和建筑物造成损害。

图2 初级声爆与次级声爆形成示意图[1]Fig.2 Diagram of primary carpet and secondary carpet[1]

除飞行器超声速巡航阶段产生的初级声爆影响域和次级声爆影响域外,在超声速加减速、俯冲或转弯等机动飞行时,也可能会出现声爆波的聚焦,地面某些观测点会观察到“超声爆”现象。其波形类似字母“U”形,也称为U波。U波一般比N波强度大,其超压值可达N波的2~5倍。图3给出了飞行器从亚声速进入超声速巡航再减速至亚声速时声爆对地面的影响情况,图中包含了超声爆、初级声爆影响域和次级声爆影响域,并给出了U波的示意图。

图3 飞机由亚声速加速到超声速巡航并减速到亚声速的过程中,声爆对地面的影响情况[1]Fig.3 Sketch of influence of sonic boom on the ground,with the aircraft flying from a subsonic speed to supersonic cruise and returning to a subsonic speed[1]

声爆的主要特征有:

(1)飞行器近场强可压缩流动

超声速飞行时,飞机附近存在强可压缩流动,激波强度大,波系结构复杂,是产生声爆的源头。图4给出美国T-38教练机超声速巡航时飞机周围的波系结构[2]。从机体附近的波系来看,由前到后的整个机身上,多道激波从机体发出,在机翼边条和机翼前缘出现对空气的强烈压缩作用,也产生了较强的激波。从波形传播的角度来看,由于激波膨胀波强度不同,波系的运动速度不同,在逐渐远离机体的过程中弱波系被强波系吞并。随着距离飞机越来越远,波系逐渐向前后聚集,中间的激波膨胀波复杂度减弱。

(2)远场声学传播

从声爆的传播和演化角度看,由于传播范围广(十几千米高空到地面)、扰动压强较强,其在传播过程中受大气各种效应的影响很大。特别是非线性效应的存在,会导致声爆波系逐渐向前后合并(图4),最终会在地面形成N波。而大气的热粘性、分子弛豫会在其传播过程中耗散声爆能量,使过压值随时间的分布变得平缓。大气湍流效应会使波形发生严重扭曲和震荡,改变经典的N波形状。图5所示为美国SSBD计划[3-4]中F-5E飞机引起的地面声爆实测结果,,可以明显地看到受大气湍流效应影响后,N波波形发生明显畸变。

图5 F-5E飞机飞行试验时实测的远场经典N波和受湍流作用而畸变的波形[4]Fig.5 Classical N wave in the far field and the wave distorted by atmospheric turbulence measured in the flight test of aircraft F-5E[4]

(3)人类感受性

声爆在大气中长距离传播虽然会有能量的耗散,但与一般亚声速航空噪声相比,其扰动压强依然强烈,且压强变化剧烈,会在地面产生类似爆炸的声音。强烈的声爆会使人感到惊吓、恐慌,严重时可能会造成听觉器官的永久性损坏。一般情况下,较强的声爆是不能忍受的。

飞行器在超声速飞行时,产生的强烈声爆会影响人的日常工作,也可能影响生态环境,严重时甚至破坏建筑物。为了减小声爆强度,将其危害降到最低,需要更清楚地认识声爆产生和传播的机理,能够较准确地预测地面声爆波形,发展切实可行的声爆抑制技术。国际上,关于声爆研究虽然已经有六十多年的历史,但目前仍有诸多问题尚未解决。特别是地面声爆预测的精度仍有待提高[1,5]。进入21世纪以来,国际上掀起的新一代超声速客机的研究热潮,更是将声爆相关研究推向高潮。相比之下,国内在声爆方面的研究起步较晚[6-7],虽然在预测和抑制方面开展了一些研究[8-15],但仍与国际先进水平存在一定差距。

1 声爆的产生

1.1 声爆产生、传播与地面N波的形成

飞行器超声速飞行时近场流动特性已为广大空气动力学研究者所熟知,图6给出了某典型新概念超声速民机近场波系的示意图[16]。简单来说,这些复杂波系传播到地面,便形成了声爆。复杂飞行器的近场波系传播到地面的过程可以简化为一个运动的点声源的传播过程。如图7所示,在亚声速条件下,点声源的信号可以为信号传播空间范围受限,使得超声速情况下的衰减率得以控制,因而更容易传播到更远的地方,再加上地球大气作用便形成了声爆这一特殊现象。图9给出了该典型新概念超声速民机近场波系到远场的传播过程示意图[16],可见近场产生的激波及膨胀波经复杂大气环境远距离传播和非线性作用到达地面可形成较强的压力信号,在典型条件下一般呈N波。

图6 某典型新概念超声速民机近场波系示意图[17]Fig.6 Sketch of a near field wave of a typical new concept supersonic civil aircraft[17]

图7 点声源在亚声速气流中的传播特征[17]Fig.7 Propagation characteristics of point source in subsonic airflow[17]

图8 点声源在超声速气流中的传播特征[17]Fig.8 Propagation characteristics of point source in supersonic airflow[17]

图9 某典型新概念超声速民机近场波系示意图[16]Fig.9 Sketch of near field,middle field and far field wave of a typical new concept supersonic civil aircraft[16]

前苏联科学家Landau最早给出了声爆可能发生的理论预示,1945年[18]通过理论分析得出了声源在超声速流动中传播时由于非线性陡峭效应可能渐近形成声爆的结论。他以简单Riemann波为例,发现在有限扰动幅值条件下压力波的传播速度与其幅值相关,经过长距离的传播,即便是初始的光滑解也可能出现非线性间断,如图10所示。

图10 有限幅值压力波的非线性陡峭过程Fig.10 The nonlinear abrupt of finite amplitude pressure wave

1.2 人类首次超声速飞行与声爆

在Landau L D给出理论预示两年之后,1947年10月14日上午,Yeager驾驶X-1超声速飞行技术验证机(如图11所示)在美国西部莫哈维沙漠上空42000英尺的高空飞出了1.07Ma的高速,从而迈出了载人超声速飞行的第一步。这次飞行标志着人类进入了超声速时代,也标志着声爆问题正式为研究者所重视。据Yeager回忆[19],当时的地面测试团队监测到了声爆的信号。在此之前,步枪及加农炮等弹箭类飞行器发出的声爆信号已引起了人们的注意。

图11 X-1超声速飞行技术验证机(来自网络)Fig.11 X-1 supersonic flight technology demonstrator

1.3 声爆信号的普遍性

其实不仅仅是飞机和弹箭类飞行器可以产生声爆,火箭及宇宙飞船在发射和再入等过程可达超声速乃至高超声速,也可能产生声爆。自然界中也有不少现象的本质是声爆,如陨石坠落大气层的过程产生的轰鸣声,闪电过后的雷声也是冲击波超声速传播造成的,还有马鞭在快速抡起过程中发出的啸叫声也是鞭梢运动速度达到超声速的体现。只不过这些现象由于对绝大多数人的生活影响较小,受到的关注度不高而已。

2 声爆的危害

本质上来讲,声爆对地面的影响就是脉冲压力信号的影响。对于声爆这类持续时间约为几十毫秒至几百毫秒的强脉冲压力信号,可能引起人和动物的不舒适感,也可能对建筑物有一定损伤作用。

2.1 民航适航限制

早在“协和号”飞机研制成功的初期,美国FAA就制定了关于限制民用航空器超声速陆上飞行的禁令,主要理由就是其产生的声爆可能使得人或动物受到惊吓,引起失眠、惊慌等不舒适感;也可能造成建筑物上的附属物的损坏或脱落。同时受航程限制,“协和号”飞机仅能执行跨大西洋的航班,在陆上只准许亚声速飞行,在海洋上空才可作超声速飞行,从而导致其油耗高、经济性差,缺乏商业竞争力。如果民航适航规则不做修改,下一代超声速民机将面临同样的问题。相信未来的超声速客机的飞行任务将包含相当长的陆上飞行航程,如果声爆不能得到有效抑制,则将不得不采用与“协和号”类似的亚/超声速组合式飞行模式。

近年来,美国NASA针对人类对声爆的反应进行了仔细的研究[20],基于其研究结果,美国提出了N+1、N+2和N+3的超声速民机三代发展目标[21]。N+1代主要发展超声速公务机,载客量约在6~20人,声爆控制水平在65~70d B;N+2代主要发展小型超声速客机,载客量约在35~70人,声爆控制水平在65~70dB;N+3代主要发展大型超声速客机,载客量约在100~200人,在限制区作低声爆飞行,声爆控制水平在65~70d B,在无限制区做常规飞行,声爆控制水平在75~80dB。这相当于给出了未来发展超声速民机的声爆控制水平标准。

我国地域宽广,人口众多,随着国家“一带一路”政策的实施,与世界各国的交流日益频繁,超声速客机是未来的必然发展方向之一,故而需要尽早探索声爆控制水平的标准,以防美国等航空发达多家通过适航条款设置许可壁垒,限制我国研发超声速客机型号的国际准入许可。

2.2 次声危害

民航适航限制主要体现在可听域的人耳感知噪声,事实上除了可听域外,声爆信号还还有很强的次声分量。由于频率较低,超出人耳的感知范围,不能为人所直接听到,但次声分量有可能造成其他的危害[22]。

一方面声爆中的次声分量可能造成人或动物身体器官的损伤,可能造成人体器官的破坏,在毫无体表征兆的情况下致人死亡。即便强度有限,也会使人体感到极度不舒服。另一方面次声分量对建筑物室内的附属物的损伤能力仍较强,因为低频波更容易穿透建筑物的墙体。随着生活水平的发展,人们在室内的活动时间占比越来越大,这一问题就更为突出。

3 声爆预测方法

3.1 数值模拟方法

根据图1所示的声爆形成、传播和演化过程,一般将声爆的数值模拟分为两个步骤:近场声爆信号模拟和远场传播。

3.1.1 近场模拟方法

近场声爆的模拟主要分为两类:基于Whitham建立的修正线化声爆预测理论(称为 Whitham理论)[23-24];基于计算流体力学(CFD)技术的近场计算[25-26]。

(1)修正线化声爆预测理论

修正线化声爆预测理论是Whitham于1952年由线化超声速细长旋成体理论发展而来,重点将特征线方法进行了非线性修正,后来经过 Walkden[27]的改进,其理论已逐渐完备。对于细长体外形,该理论计算近场声爆信号的表达式如下:

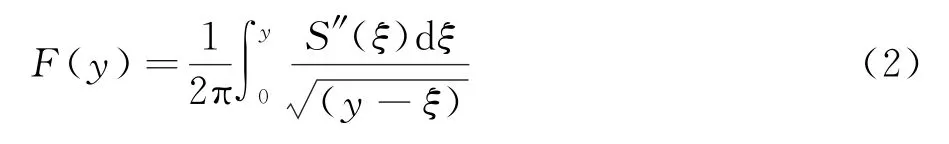

式中:Δp为扰动压强或者称为过压值;p0为未受扰动的压强;γ为大气的比热比;Ma为来流马赫数;B为计算位置与飞机轴线的距离,计算时r不应过小;F(y)为F函数,其具体公式为:

其中:S″(ξ)为轴向站位ξ处等效截面积对ξ的二阶导数;y为特征线相关参数x-Br=y(x,r)。

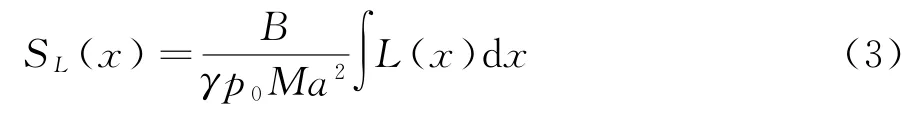

式(2)描述的F函数,表示了声爆的声学扰动源强,其计算涉及到飞行器的等效截面积分布。等效截面积包括两部分:由体积引起的等效截面积S A和由升力引起的等效截面积S L。其中,等效截面积S A由观测点前马赫锥对飞行器所截的一系列平面得到。由升力引起的等效截面积S L,则由下式确定:

图12给出了两种等效截面积的计算示意图。在计算中需要注意的是,非线性的特征线会导致近场过压分布存在多值情况,即同一x坐标值对应两个或多个过压值Δp。实际上,多值情况下存在激波,需要采用“面积平衡”方法来确定激波位置。

图12 等效截面积分布分布计算示意Fig.12 Sketch of calculating the equivalent crosssectional area distribution

采用Whitham理论进行声爆预测的优点是计算速度快,可快速评估细长外形的近场声爆信号。然而,对于非细长体形式的复杂运输机构型,采用该方法计算的近场信号存在的误差较大。

(2)基于CFD的近场计算

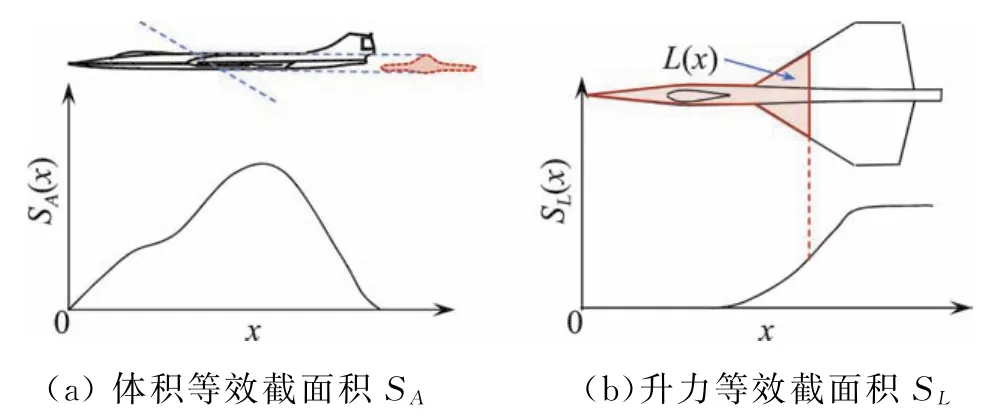

该方法最初是由Cheung[25]和Siclari[26]提出,通过求解Euler方程得到近场和中场的声爆信号。近场计算的实践表明[9,28-32],对于一些简单的锥柱体或翼身组合体构型,采用求解Euler方程来获得近场声爆信号的方法,其精度也能满足要求。而对于外形比较复杂的超声速全机构型,由于各部件之间的波系干扰非常复杂,附面层的发展会显著影响激波的强度和位置分布。针对这种情况,采用求解雷诺平均Navier-Stokes方程(RANS)来获得近场声爆信号的方法逐渐成为研究者的共识。

不管采用Euler方程或是RANS方程来计算近场声爆,合适的网格划分是保证近场计算精度的前提。为了满足近壁面区域网格的贴体要求和远离物面区域精确捕捉激波膨胀波系的需要,网格分区对接成为目前主流的网格生成策略。该策略下,物面附近使用结构化或非结构化贴体网格,而在离开物面一定距离的区域采用沿马赫角排列的结构化或半结构化网格。图13为用于捕捉近场声爆信号的网格分区对接示意。除分区对接的网格生成策略外,自适应网格方法、重叠网格方法等也受到研究者的广泛研究。

图13 用于计算近场的网格分区对接策略Fig.13 Grid partition docking strategy for near field computation

在获得近场流场数据后,需要提取给定传播周向角下某一位置处的近场过压信号,以此作为传播模型的输入。然而,对于不同近场提取位置的声爆信号,同一传播模型计算的地面声爆波形也可能存在差异,但随着提取位置离飞行器航迹距离的增加,一般计算结果均有收敛趋势。二届声爆预测研讨会标模C25D,由1倍、

图14 以AIAA第二届声爆预测研讨会标模C25D标模为例,不同位置的近场信号传播到远场的波形对比Fig.14 Comparison of far-field waveforms propagating from different near-field locations,for C25D configuration

3倍和5倍的机身长度位置传播到远场的波形对比。可以看到由3倍和5倍机身长度位置得到的远场波形差异较小。因此,为提高声爆评估的精度,在声爆预测步骤中,近场信号提取位置对预测结果具有影响,目前仍是需要研究的重要课题。

3.1.2 远场传播方法

(1)几何声学传播方法

由于声爆传播具有距离长且波长短的特点,可采用几何声学的方法模拟其在非均匀大气介质中的传播过程。考虑介质运动(存在“大气风”)时,Blokhintzev以声学不变量给出波在传播过程中,扰动压强的变化情况[33]:

其中,p为声学压强;A为几何声学中声线管面积;ρ0、c0分别为环境大气的密度和声速;c n为波传播速度,其表达式为:

式中,W为当地大气风速,N为波阵面法向量。

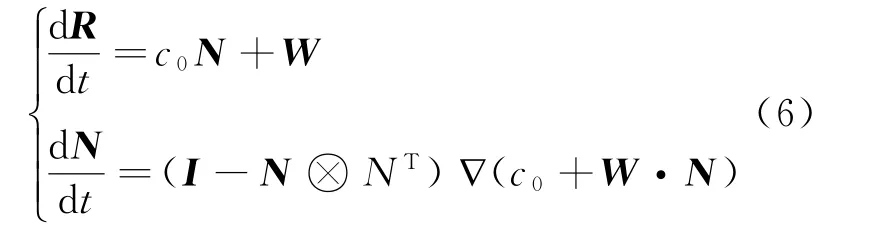

在几何声学理论中,有限小信号的扰动波在大气中传播遵循Snell准则[34],在介质运动情况下,声射线的微分方程为:

式中:R为三维声线路径矢量;c0为环境大气声速;⊗为克罗内克积;I为单位矩阵。

基于几何声学中的声学不变量和射线追踪技术,并考虑声爆传播过程的非线性效应(弱激波假设),是经典远场声爆预测方法的基本原理。基于该理论,1972年Thomas提出了用于预测远场声爆的波形参数法[35],该方法至今仍然应用广泛。然而,该理论没有考虑长距离传播过程中,大气分子对声能量的吸收和耗散作用,造成计算的远场波形超压值偏大,且波形激波位置为强间断,不符合实际情况。

(2)广义Burgers方程传播方法

为了克服经典预测方法存在的不足,在准一维假设下,Pierce[36]、Kang[37]、Robinson[38]和 Cleveland[39]等人基于广义Burgers方程,采用声学窄角近似,发展了考虑大气吸收效应的远场声爆非线性传播方法。该方法仍然将几何声学中的声射线作为方程的传播域,在考虑几何声学、大气分层效应、非线性效应、热粘吸收和分子弛豫过程等因素下,无量纲化广义Burgers方程可表示为:

式中各物理量的含义可参见文献[40]。该方程的求解一般采用算子分裂法,即沿声爆传播射线将各个效应对声爆的影响进行叠加计算。

相比于经典方法,该方法考虑了大气吸收效应,尤其是分子弛豫过程对声爆能量的吸收作用,其计算的远场波形具有较高可信度。图15为日本研究者Kanamori等[41]基于该方法计算的远场波形与飞行试验实测结果的对比,可以看到计算结果与实测结果吻合较好。然而,由于准一维假设,该方法无法考虑近地表大气的湍流效应对波形影响,且无法计算飞机加速等机动飞行过程中产生的超声爆现象

图15 远场波形的计算结果与飞行实测结果对比[41]Fig.15 Comparison of far-field waveforms obtained from simulation and measurement[41]

(3)多维弱非线性方程传播方法

当考虑大气的湍流效应和超声爆现象中的声射线聚焦效应时,一方面由于波幅的增强,线性或拟线性方法精度不足,需要引入弱非线性效应,另一方面传播过程中的衍射效应逐渐起到主导作用,准一维假设也不再成立。此时,可以采用基于KZK方程或NPE方程的多维方法进行模拟。

2015年,日本研究者Takeno等[42-43]人基于KZK方程,开展了声爆在穿过地表大气湍流边界时,湍流对波形的影响研究。考虑声衍射、热粘吸收、分子弛豫、几何扩散、大气分层、轴向和横向流动不均匀和非线性性的KZK方程如下:

图16为日本飞行试验模型D-SEND#2的声爆信号穿过地表大气湍流边界层后,采用KZK方程计算的声爆波形与测量结果的对比。可以看到,KZK方程模拟结果与飞行试验的实测结果吻合良好。

图16 在湍流作用下,KZK方程的计算结果与飞行试验实测结果的对比[42]Fig.16 Comparison of far-field waveforms obtained simulation based on KZK equation and measurement,with sonic boom through atmospheric turbulence[42]

Piacsek[137]、Locey[138]、Luquet[139]等通过在水声学的Nonlinear Progressive Equation方程(NPE)[140-141]中通过添加温度脉动引起声速脉动,从而模拟大气湍流效应项。Locey[138]通过von Karman能谱生成大气湍流,并采用冻结湍流假设,模拟了声爆波穿过大气湍流边界层的过程,得到了与SSBD项目试验观测结果一致的结果。

3.2 地面试验方法

(1)风洞试验

对远场声爆过压进行测量是最直接的试验方法,但是目前世界上所有超声速风洞都无法达到直接模拟远场的尺寸,故而目前声爆风洞试验技术主要是针对近场脱体压力分布测量,测量得到的压力空间分布可作为远场传播模型的输入条件。声爆风洞试验技术涉及多个方面,其中最关键的环节在于空间压力信号的精确测量与辨识。

自从Carlson[44]于1959年在NASA兰利研究中心4 ft×4 ft超声速风洞中首次开展试验模型近场脱体压力分布测量以来,目前所发展的空间压力信号测量技术主要有超声速探针[44-46]、测压板[46-47]、全反射测压轨[48-49]和无反射测压轨[50-51]等几种手段。

超声速探针[44-46](如图17)适用的马赫数范围广,对测量结果无反射,测量精度较高,但主要缺点在于试验效率较低,为了获得一个复杂模型状态的近场压力分布数据往往需要几十分钟甚至超过一小时的试验时间,这对于超声速试验的能耗是十分巨大的。

图17 超声速探针测量示意图[44]Fig.17 Illustration of supersonic probe measurement[44]

测压板[46-47]的本质就是反射平板,如图18所示,是一种采用表面布置有多个测压孔或者喷涂压力敏感涂料的平板装置来测量空间压力分布的测量技术,但由于在流场中测压板表面存在严重的边界层累积,模型激波与测压板边界层相互作用使得测压板的测量效果往往不理想。

图18 俄罗斯TsAGI使用的测压板[44]Fig.18 Pressure measuring plate used by Russia TsAGI[44]

反射测压轨[48-49]是对测压板的一种直接改进,如图19和图20所示。其仍采用全反射思想,但为了尽可能减弱模型激波与测压板边界层相互作用,测压轨的横向厚度大大减小,试验中每次车仅获得一条直线上的压力分布,相比测压板来说,测量效率有一定下降,但是其效果有明显改善。然而全反射测压轨的测量结果仍不能完全令人满意。无反射测压轨[50-51]是对全反射测压轨的一种改进措施,如图21和图22所示,其沿用了全反射测压轨的小横向厚度设计思想,以利于降低激波与边界层的强度,同时其对测压轨顶端进行了更加精巧的设计。其顶端设计为与探针类似的圆弧形,在圆弧面上布置测压孔,CFD辅助分析的结果显示[50],这种设计可以很好的消除轨道顶端的反射效应,是一种反射系数为1.0的直接测量方式。近年来这种测量方式得到了较为广泛的应用[52-56]。

图20 日本JAXA的全反射测压轨[49]Fig.20 JAXA's fully reflection pressure rail[49]

图21 美国NASA的无反射测压轨[50]Fig.21 NASA's non-reflective pressure rail[50]

图22 航空工业气动院的无反射测压轨[11]Fig.22 Non-reflective pressure rail of AVIC Aerodynamics Research Institute[11]

(2)模拟器试验

鉴于目前声爆风洞试验技术仅能获得近场脱体压力分布,研究者提出了形形色色的模拟器来探索声爆信号在大气中的传播特性。

Bauer和Bagley[57]于20世纪70年代采用弹道靶模拟声爆远场传播过程中的大气湍流干扰效应,其采用射流和热干扰分别作为湍流发生源,如图23所示。试验结果在一定程度上反映了传播过程中的大气湍流干扰效应,但是仍受制于弹道靶的尺寸限制,一方面模型尺度过小,仅有约1英寸,几何保真度不足,仅限于旋成体等简单几何外型;另一方面湍流干扰区距离模型仍不够远,达不到真实大气传播中的距离比,且弹道靶试验舱无法模拟分层等宏观大气效应。近年来日本Nagoya大学的Sasoh A等[58-59]继续探索了采用弹道靶模拟远场传播过程中的大气湍流干扰特性。

图23 弹道靶模拟声爆波和大气湍流相互作用示意图[57]Fig.23 Illustration of the simulation of the interaction of sonic boom and atmospheric turbulence by ballistic range[57]

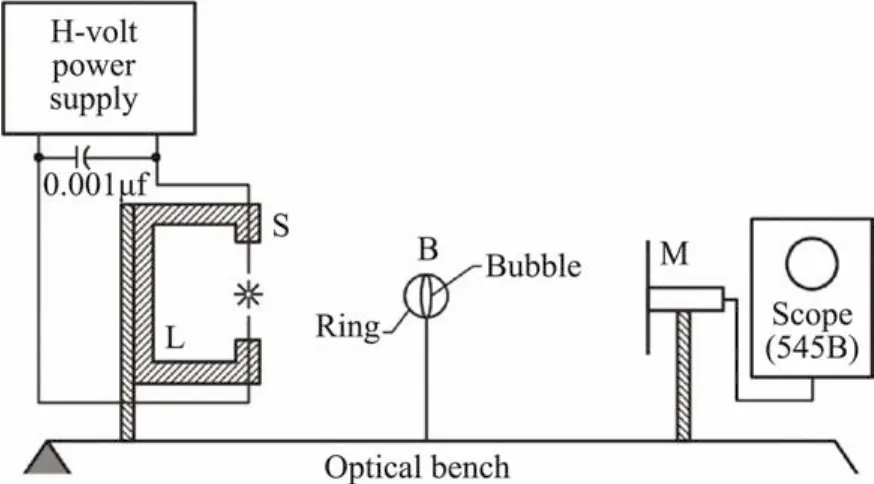

Davy和Blackstock[60]采用电火花放电产生了类似远场声爆的N-型波(如图24所示),采用充气肥皂泡模拟大气中的扰动,整个装置可以模拟类似声爆波在远离机体的区域内与大气中的非均匀特征发生的折射和衍射干扰效应。近年来,Lipkens和Blackstock[61-63]等也采用电火花作为压力波发生源,研究了声爆波与大气湍流的相互作用。

图24 模拟声爆波的电火花装置示意图[60]Fig.24 Illustration of sonic boom generator by spark discharge[60]

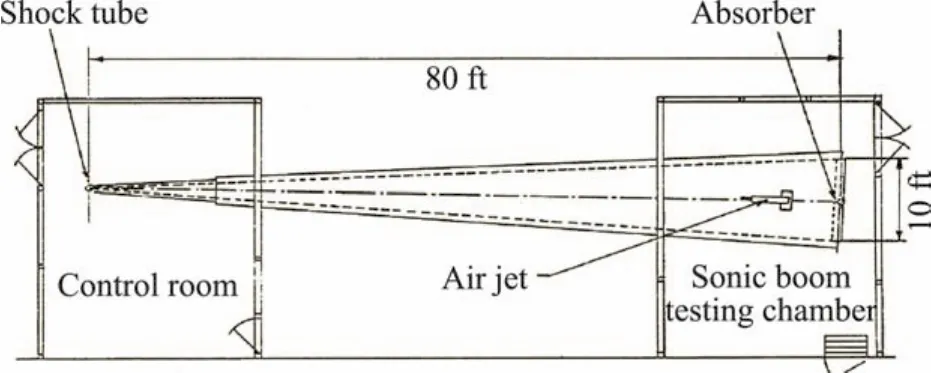

Ribner等[64]采用激波管号产生类似远场声爆的N-型波(如图25所示),采用空气射流模拟大气湍流,研究了两者的相互作用。Tubbs[65]采用激波管作为激波发生器,采用格子作为湍流发生器,研究了湍流作用下的激波厚度变化规律(如图25所示)。

图25 模拟声爆波的激波管号装置示意图[64]Fig.25 Illustration of sonic boom generator by shock tube horn[64]

这些模拟器均以简化的方式产生类似远场声爆波的压力信号,采用某种装置模拟大气的局部物理效应,重点研究产生的压力信号在大气宏观或微观效应下的演化规律,这些试验结果对于声爆波远场传播的数学建模起到了很好的支撑作用。

图26 模拟声爆波的激波管装置示意图[65]Fig.26 Illustration of sonic boom generator by shock tube[65]

3.3 飞行试验研究

飞行试验能够在真实大气条件下进行声爆特征测量,因此是最直接的研究手段,对声爆的理论建模、数值求解技术、地面试验技术和声爆抑制技术的研究均有重要的意义。美国NASA从20世纪60年代就开始了声爆的飞行试验研究,先后分别测量了SR-71飞机[66]、XB-70飞机[67]在巡航条件和APOLLO系列飞船[68-72]在发射和再入条件下的声爆信号,获得了最早的飞行试验数据。近年来美国又开展了SSBD[3-4]、SCAMP[73-74]等多个声爆专项研究计划,日本开展了D-SEND项目[75],欧盟和俄罗斯联合开展了RUMBLE项目[76],这些项目均涉及到了飞行试验测量。

(1)地面测量

大多数声爆飞行试验主要依靠布置在地面的测量装置,来捕捉从机体附近发出经远距离传输到达地面的声爆波。如图27所示,麦克风是常用的声爆压力信号传感器,整套系统包含传声器、采集器及电缆、三脚架和风球等。通过在地面布置单个或多个麦克风,便可得到声爆毯的空间尺度和每个测点上的声爆强度。一般来讲,地面测量最关心的是飞行器正下方的声爆信号,因为通常情况下此处信号强度最大。图28给出了美国SSBD项目[3]采用的地面麦克风阵列位置示意图,共有26个测点。

图27 航空工业气动院开展地面声爆信号测量的麦克风[11]Fig.27 The microphone for ground sonic boom measurement in AVIC Aerodynamics Research Institute[11]

图28 SSBD项目地面麦克风阵列位置示意图[3]Fig.28 The microphone array for ground sonic boom measurement in SSBD project[3]

(2)空基测量

除地面信号之外,研究者们还希望获得整个传播路径上的信号发展过程,以期为远场大气传播模型的建立提供更多的数据支持。这就需要建立网络化的空基测量系统,即沿着声信号传播的路径在不同空间高度和水平距离上布置足够数量的传感器。

美国NASA多次采用带压力探针的僚机伴飞的方式获取离体约几倍机长距离的近场空间压力分布。图29给出了NASA采用F-16XL战斗机测量SR-71近场压力信号的航拍图[77]。对于近地面信号,可采用滑翔机来获得,图30给出了NASA在SSBD项目中采用的Blanik L-23滑翔机[78]。除压力分布测量,NASA还尝试了采用纹影技术直接定性观察飞行中的激波[79],图31给出了观测到的T-38教练机超声速飞行的空中纹影。

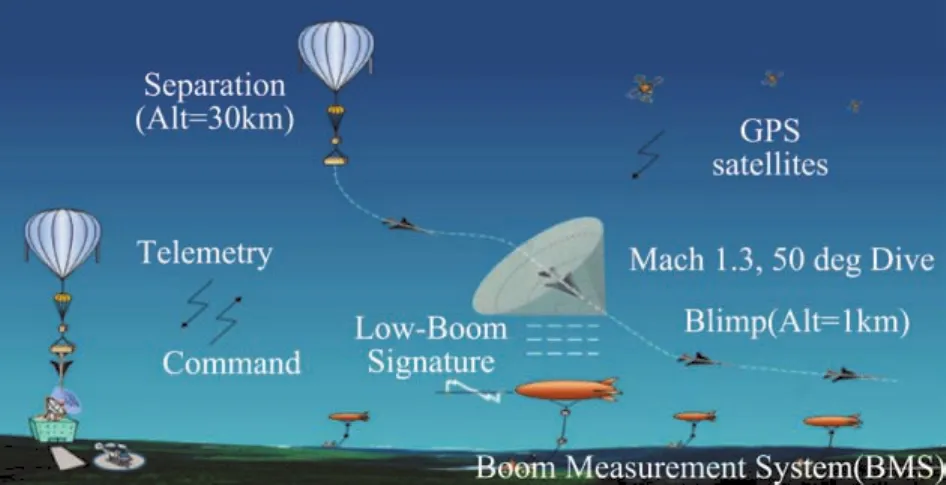

日本JAXA近年来开展了D-SEND项目[75],旨在通过飞行试验研究非对称布局的声爆特性,采用了飞艇作为空间压力测量载体,图32给出了D-SEND项目的测量系统示意图,通过在不同高度布置飞艇,借助飞艇上的压力传感器来获得射线传播路径上的压力分布。

图29 采用F-16XL战斗机测量SR-71近场压力信号[77]Fig.29 The measurement of SR-71's near field pressure information using F-16XL fighter[77]

图30 SSBD项目采用的Blanik L-23滑翔机[78]Fig.30 The Blanik L-23 saiplane with microphone installed in the SSBD project[78]

图31 T-38教练机的空中纹影图[79]Fig.31 The spatial schlieren for T-38 trainer[79]

图32 D-SEND项目测量系统示意图[75]Fig.32 Illustration of the measurement system for D-SEND project in JAXA[75]

通过多年的飞行测量,美国积累了大量的声爆近场信号和地面观测数据,仅就飞机声爆数据库而言[80-81],已涵盖了十几型飞机,超过了上千个架次,收集了上万个测点的结果。这些数据为风洞试验、声爆建模和数值求解提供了丰富的支撑和验证条件。我国在声爆飞行测量方面的数据积累几乎是空白。近期航空工业气动院[11]和中国商飞北京民用飞机技术研究中心分别开展了声爆信号的地面测量,获得了一定的数据,但总体来说积累远远不足。

4 声爆抑制技术

如前文所述,声爆对人类和其他动物、建筑物等具有较大危害,并且是限制超声速民机投入商业运营的最关键问题。因此,在超声速民机的研制过程中必须采取有效的声爆抑制技术降低声爆强度,从而满足适航条件。自从20世纪60年代声爆现象受到广泛关注以来,对于声爆抑制的研究也持续至今。世界各国研究机构对于声爆抑制技术或低声爆设计方法做了较深入的研究,提出了多种基于流动控制技术的声爆抑制技术和基于不同低声爆机理的低声爆气动布局设计方法。下文将对此详细阐述。

4.1 流动控制技术

基于流动控制技术的声爆抑制技术主要运用机械结构、气、电、热等物理介质,通过改变激波波系的方法来达到声爆抑制效果。其中主要的声爆抑制机理有防止激波归并和利用激波干涉抵消等。根据流动控制技术的实现方式,主要可分为主动抑制技术和被动抑制技术。

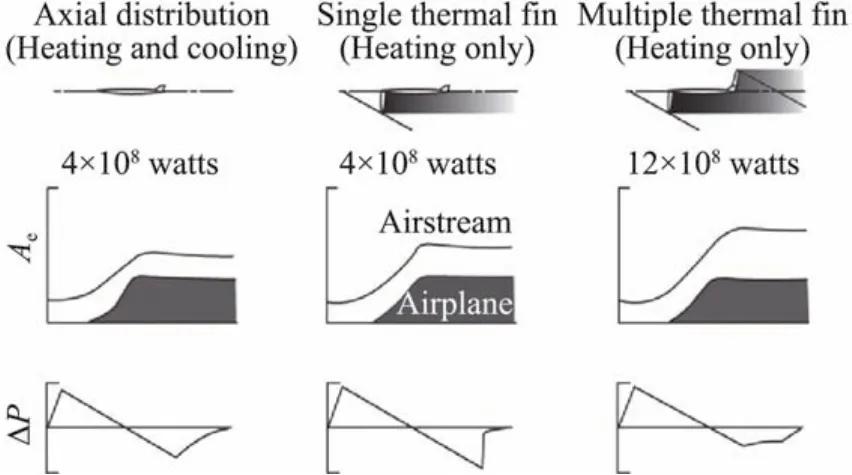

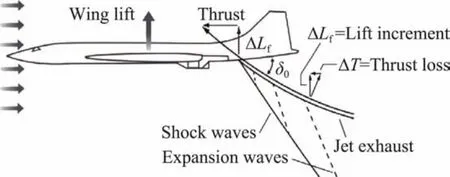

主动抑制技术通常利用附加能量来干扰飞行器附近流场的激波膨胀波系实现声爆抑制,如热流注入[82]、电磁聚焦[83]、声阻抗[84]和矢量发动机技术[85]等。上述措施可改变飞行器附近波系分布,利用加长飞机的等效轴向长度、改善等效截面积分布、调整升力引起的等效截面积的分布、形成激波干涉或反射等原理削弱激波强度,降低地面声爆。图33-36分别给出了热流腹鳍、微波聚焦、声阻抗利用和矢量发动机等几种主要的主动抑制技术。

被动声爆抑制技术主要利用机械结构改变飞机周围的流场,通过合理设计使得飞机产生所期望的激波膨胀波系来降低声爆,目前最具有代表性的是机头静音锥技术。

2004年,湾流公司发明了机头静音锥技术[86]并将其利用于QSJ超声速公务机上,利用多段截面不同的柱体和锥体的可伸缩长杆状机构安装在机头,在超声速飞行时向前伸出,以形成多道间隔较大的激波,将较强的头激波削弱为多道较弱的激波,且延缓了激波之间的合并。因此其削弱了头激波强度,使得声爆最大超压值降低并且增加了头激波上升时间。机头静音锥技术的原理和其声爆抑制效果如图37所示。NASA使用加装了静音锥的F-15B验证机进行飞行测试的结果表明,静音锥能够显著的降低声爆强度,并增加激波上升时间,声爆信号波形较为平缓[87-88]。

图33 “热流腹鳍”技术[82]Fig.33 Thermal fin concept[82]

图34 微波聚焦技术[83]Fig.34 Microwave focusing concept[83]

图35 声阻抗技术[84]Fig.35 Acoustic impedance concept[84]

图36 矢量发动机技术[85]Fig.36 Exhaust jet sheet deflection concept[85]

图37 机头静音锥技术的原理及其声爆抑制效果[87]Fig.37 Nose quiet spike concept and its contribution to reduce sonic boom[87]

静音锥对于降低机头部分的声爆尤为有效,但其尚存在结构强度、机械可靠性和全机重心变化等问题,并且其声爆抑制性能还有进一步提高的潜力。

总体来看,针对声爆抑制技术,以拉长飞机等效长度、改善等效截面积分布、削弱机翼升力载荷降低激波强度和激波反射等技术机理,研究人员已提出了多种技术或概念方案。这些技术对声爆强度的削弱都有一定效果,但考虑到与机体集成和工程实现的技术难度,相对而言矢量发动机抑制技术和机头静音锥技术有更强实用化前景。故而,流动控制技术是未来超声速民机声爆抑制的一类重要手段。

4.2 气动布局与外形优化设计

相比于概念较为前卫的各种基于流动控制的声爆抑制技术,研究人员发现现阶段从超声速民机本身布局和外形入手进行低声爆设计以及探索更有低声爆优势的布局形式是更加实际的手段。针对超声速民机的低声爆设计,近年来的研究主要集中于新概念低声爆布局、低声爆布局设计方法和低声爆外形优化设计方法。

4.2.1 新概念低声爆布局

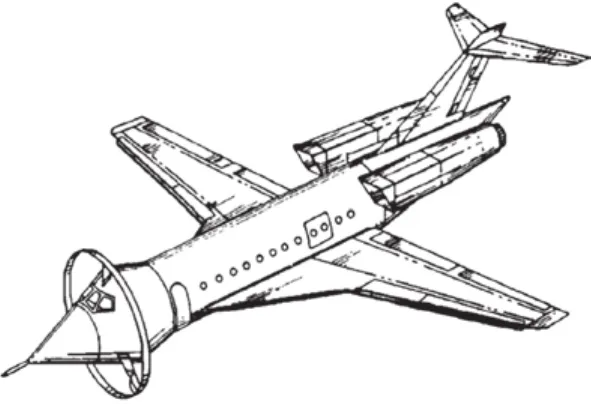

在声爆强度的要求下,超声速民机面临着比普通超声速巡航飞机更严苛的气动布局设计约束。通常低声爆和其他气动性能还存在一定程度的矛盾,因此探索具有低声爆特性的新概念布局形式对超声速民机的设计研究极为重要。低声爆布局通常具有升力沿轴向分布均匀、机体细长和机翼上反等特征。具有代表性的新概念低声爆布局有双向飞翼布局[89-90]、可变前掠翼布局[91]和双翼布局[92],如图38-40所示。这些新型布局对声爆抑制具有较好效果,但也存在其他一些苛刻的问题,如气动弹性问题和控制问题等。

图38 双向飞翼布局[89]Fig.38 Supersonic bi-directional flying wing configuration[89]

图39 可变前掠翼低声爆布局[91]Fig.39 Variable forward swept wing configuration[91]

图40 双翼低声爆布局[92]Fig.40 Bi-wing configuration[92]

4.2.2 低声爆布局设计方法

传统低声爆布局设计方法主要基于JSGD反设计方 法,由 Jones[93-95]、Seebass[96-97]、George[98]和Darden[99]等提出,迄今为止几乎是所有低声爆设计的基础。JSGD方法的目标是设计较强的机头和机尾激波防止激波归并,最终形成声爆强度较低的平顶状或斜坡状的远场波形。其基于Whitham线化理论,以等效旋成体替代飞机对空气的扰动,将等效截面积分布分为体积项和升力项,调整这两项截面积分布使其与目标截面积分布匹配,即可使得声爆信号最小。JSGD方法示意图如图41所示。

图41 JSGD方法示意图[93]Fig.41 The theory of JSGD method[93]

传统的JSGD方法对于低声爆布局设计非常有效,直至今日,超声速民机的设计和优化仍在沿用等效截面积分布匹配这一思想。其不仅普遍应用于NASA早期的高速民用运输计划(HSCT)中的低声爆布局设计[100],而且在本世纪的超声速公务机研究中仍得到了大量应用。但该方法也存在一定问题:第一是如何改变截面积分布来与目标分布匹配;第二是传统的目标F-函数的设计思想是双激波低声爆原理,无法做到能同时满足低声爆以外的其他性能要求的折衷,比如低阻、操稳特性及有效容积约束,导致设计弹性较弱。

针对传统低声爆布局设计方法中存在的问题,尤其是声爆与阻力不能兼顾的问题,近年来研究者提出了一些新的思路来获得低声爆和低阻等其他性能指标权衡的方法。这些低声爆布局设计方法仍主要以JSGD反设计理论的思想为基础,主要有两个方面的思路:一种是将传统的JSGD方法的目标,即F-函数作一些考虑其他性能要求的修改,使其能对声爆要求和其他指标进行折衷,目前代表性的研究是Plotkin提出的广义F-函数思路[101]、Alex提出的多激波F-函数[102];第二种思路是对于飞机不同的部段使用不同的设计方法,代表性研究是Yoshikazu等针对飞机不同部段分别应用低声爆面积分布律和超声速低阻面积分布律[103]。

2012年,Timothy等提出了一种称为波瓣平衡法的低声爆设计方法[104]。该方法利用了“声爆冻结”现象,用一条斜率与当地大气的演化变量(Age Variable)成比例的平衡线划分F-函数,合理设计F-函数的波形使得其前后的正负压波瓣总强度相等,即可形成波形冻结,从而将波形相对固定于原始相位避免了非线性扭曲导致的激波增强,图42给出了其设计思想示意图。波瓣平衡法对于阻止激波归并效应较为有效,并能直接与飞机部件设计挂钩,可方便对声爆强度影响较大的升力部分进行低声爆设计。但其由于需要波瓣平衡结构的F-函数,因此不能对机头激波进行削弱,并且每一对平衡的波瓣必须由一个负压波瓣开始,该项要求在设计中难以协调。只有针对这两个问题进行改进和折衷处理才有可能获得整体最优的低声爆设计。

图42 波瓣平衡法原理及其低声爆效果[104]Fig.42 Principal and low boom benefit of lobe balancing method[104]

上述的低声爆设计方法都主要依据低可信度的超声速线化理论,其在概念设计阶段精度基本能满足需求,但不适用于详细设计阶段的精细化要求。因此,在超声速民机详细设计阶段,基于高精度数值模拟的低声爆反设计方法成为主流。该方法代表性的研究有Kroo[105]等提出的基于近场伴随方法等效截面积反设计方法和Wu Li[106]提出的交互式低声爆优化设计方法。在实际运用中对于超声速民机设计的不同阶段可使用不同的低声爆布局设计方法,每种方法都具有其优势和局限性,因此对上述方法合理的运用、改进和配合仍是十分必要。

4.2.3 低声爆优化设计方法

由于单纯低声爆布局设计方法存在的局限性,为了权衡低声爆和低阻性能,低声爆布局优化设计方法在20世纪90年代起应用于低声爆布局设计,主要有三种类型的优化设计方法:

(1)基于代理优化算法的优化设计方法。Chung[107]等首次将代理模型应用于超声速公务机的优化设计,其利用Euler方程和NS方程求解分别引入低可信度和高可信度样本点,对其建立Cokriging模型,针对超声速公务机进行15维设计变量的低声爆和低阻优化设计,将声爆值降低了0.14psf。Kirz[108]基于代理模型使用CFD方法和线化传播程序对轴对称标模进行了低声爆优化设计。乔建领[109]等针对SBPW-1的翼身组合体标模DWB运用代理优化方法和线化理论进行了低声爆优化设计,也显著降低了声爆超压值。

(2)基于梯度的优化设计方法。Jameson[110]最早建立了声爆对外形的伴随方程,并提出了声爆伴随优化框架。Rallabhandi[111]首次在声爆伴随优化方法研究中提出了声爆/气动耦合伴随方程,获得地面目标函数对飞机外形的梯度值,对于远场传播的广义Burgers方程和近场CFD求解推导了伴随方程,能够同时优化地面声爆和气动性能,后来其将伴随方法拓展到地面感觉噪声级对飞机外形的敏感度计算。国内黄江涛等针对超声速公务机也发展了基于流场/声爆耦合伴随方程的低声爆优化方法[112]。

(3)基于传统进化算法的优化设计方法。直接将外形参数作为设计变量,将CFD方法和声爆预测方法用于优化流程,将气动性能和声爆水平作为优化目标函数,该方法应用较为广泛,在此基础上应用多目标优化方法,可获得整体最优的低声爆和低阻布局。其中最具有代表性的研究有Rallabhandi[113]提出的使用改进线化预测理论和CFD方法进行低声爆和升阻比的优化设计,其创新之处在于运用了更精确而快速的等效截面积计算方法以及基于线化理论的声爆预测理论,实现了低声爆低阻布局的快速优化设计。

综上所述,目前主要三种低声爆优化设计方法,有基于代理模型的优化设计方法、基于梯度的优化设计方法和基于传统进化算法的优化设计方法。其中基于梯度的优化设计方法研究较早,目前主要集中在基于伴随的优化设计方法。基于代理模型的优化设计方法研究相对较少但潜力较大,对于计算量较大的设计过程优势明显。对于低声爆布局优化设计,发展高效全局综合优化方法是未来重要发展方向。

5 声爆预测技术的难点与挑战

综上所述,当前声爆的研究主要集中在低声爆设计、危害分析和预测技术等方面,其中预测技术是所有工作的基础,只有准确预测其发展演化历程,才能更好地进行低声爆设计,并明晰其危害。因而,发展更高精度和高可信度的声爆预测技术,应该是下一步研究工作首要解决的问题。

声爆的本质其实就是超声速声源发出的压力波经过大气传播后的声学现象。可以通过数值模拟和试验测量来建立声爆传播过程的数学模型和解算方法,从而发展声爆预测技术。过去几十年来的声爆研究,已经积累了不少飞行试验测量数据,其中以美国积累的飞行测量数据最为丰富,并建立了多种数学模型,尤其是以近/远场混合方法为代表的最新技术,取得了较大的成功。相比之下我国也应该注重声爆飞行试验数据的积累,发展有效、可靠的飞行测量技术,建立自己的声爆试验数据集,以之作为数学建模和地面试验的支撑和验证。

但是总体来看,目前已建立的预测技术仍不能完全令人满意。思考其技术原因,主要有以下几个方面。

(1)非线性效应

小扰动振幅的声信号在大气中的传播问题属于线性问题,大气声学领域已经有比较完善的求解方法[114],但是声爆压力波显然不属于小扰动振幅的信号。对于超声速飞行器的近场扰流来讲,属于典型的强非线性问题,好在计算空气动力学领域有比较完善的求解方法[115-117],可以借助已发展的方法,或对其进行适当修改,来求解近场扰流。美国NASA针对近场压力分布已开了两届专题研讨会[118-119],还将于2020年1月份举行第三次专题研讨会[120]。目前研究表明虽然近场脱体压力的模拟精度尚未达到尽善尽美,但是基本可以满足布局设计的要求,给出较为满意的预测结果。

在远离飞行器表面的区域,近场产生的波系将在空间扩散和大气耗散等因素的作用下幅值逐渐降低,在一定距离呈现为有限幅值信号,这使得可以采用某些假设,简化控制方程,建立所谓的弱非线性模型,在满足求解精度的前提下,大大提高求解效率。最有代表性的就是目前所流行的基于声射线理论[35,121-123]和时域Burges方程[39,124-125]的远场传播方法。

但是有关传播过程的非线性尚未有定量的描述方法,这些模型的真实精度并未得到充分验证,到底多大的扰动可以当成弱非线性对待尚是一个无法回答的问题。声爆信号的传播距离长达几十至数百公里,且其频率范围也从不到1赫兹到上千赫兹,也加剧了对这些模型的适应性挑战。总体来看,声爆远场传播问题是一个长距离或者长时间的数值推进问题[126-128],本质上有着数学上的难度,还需要更深入的研究。

(2)非均匀大气

地球表面的大气层并不是均匀的,在声爆信号的传播范围内,大气的宏观和微观物理特性,还是有着较为显著的变化,一般采用标准大气模型来描述其物理特性的变化。在近场计算中,因涉及范围较小,可以认为大气是均匀的。但在远场传播模型中就不能忽略大气的分层特性,如压力、温度及密度等参数随高度的变化,Randall[129]最早提出了分层大气模型来处理大气物性随高度变化对声爆特性的影响,在后来的算法中得到了广泛的应用。总体来看分层大气模型在射线法框架下能较好的处理大气的宏观非均匀特性,给出较满意的声爆预测结果。

大气的微观特性对声爆传播也可能带来较为显著的影响,其中最显著的是分子弛豫效应和粘性吸收效应。Kang[37]、Robinson[38,130]和 Cleveland[39,124]通过求解广义Burgers方程,分别探讨了分子弛豫效应等微观特性的影响。发现这些微观效应可能造成波形的变化,如引起激波上升时间的显著变化,从而造成人类感知声爆强度的变化。这些方法在近期得到了较为广泛的应用,但是其精度和适应性尚未得到充分验证,还需要结合试验测试结果进行进一步的验证,也可能还有改进的空间。

(3)湍流影响

大气湍流是近地大气又一个重要的微观效应。在不考虑大气湍流的条件下,最为典型的声爆地面特征为N波构型。大气湍流对声爆的影响呈现两个特点[131-134],一是激波后可能存在“钉状细致结构”,可能导致幅值增大或减小;二是声爆激波上升时间随机增加,即引起激波层的不规则增厚。Pierce[135]、Yamashita[136]等在射线法的框架下,通过引入湍流作用项,在一定程度上得到了与试验观测结果类似的数值模拟结果,但这些方法均只能部分反映大气湍流的效应。

射线法的最基本假设是沿着相邻射线管之间没有法向交互,大气湍流可能造成声信号的衍射,而衍射的本质是沿着射线管法向的传递作用。故而,在考虑大气湍流效应时,准一维的射线法将不再成立,需要考虑衍射造成的多维效应。Piacsek[137]、Locey[138]、Luquet[139]等通过在水声学的NPE方程[140-141]中引入大气湍流效应项,采用Fourier模态代替随机扰动的形式模拟大气湍流,得到了与试验观测基本一致的声爆数值模拟结果,这种方法被认为是一种很有发展前景的预测技术。大气湍流对声爆的影响是当前的热点研究方向之一,虽取得了一定的进展,仍需要更深入的探索。

(4)机动飞行

在飞行器超声速匀速水平飞行条件下,传到地面的声爆呈现为充分发展的稳定波形,通常为N-型波。然而在飞行器做超声速机动飞行时,声爆波的形态将发生较大的变化,通常头波和尾波均可能发生畸变,演化为U-型波,其波幅一般为N-型波的3-5倍,对地面的影响大大增强[142]-145]。

在飞行器超声速加速过程中,即便是平飞状态,因马赫数不断增大,马赫角不断减小,由于声射线是垂直于马赫线的,射线角不断增大,因此可能出现焦散线。焦散线是射线的包络线,一般来讲声射线只能和焦散线相切,而不会穿透包络线,这就会导致包络线附近的声信号强大成倍增加。当飞行器作超声速俯冲运动时,马赫数即便不变,但是由于攻角不断变化,导致射线方向的变化,可能出现焦散线,该情形与加速时比较相似。当飞行器作超声速圆周运动时,由于射线方向的变化,就可能在空中出现一个圆柱形的焦散面,在其内部反而听不到声爆,而在其上则强度相当大,此时波前形状是螺旋形的。

在超声速机动飞行条件下,近场声爆信号复杂度大大增加,同时在声射线的焦散线附近非线性效应会急剧增加,传统的拟线性或弱非线性预测技术已不再合适,同时焦散线附近衍射效应也急剧增强,准一维的射线法也不再成立,需要建立考虑更强非线性的多维预测方法。