地层围岩对华南脉状钨矿床的成矿控制作用研究述评

2019-08-28吴开兴王永航郭小飞胡咏梅陈陵康刘卫明

吴开兴,王永航,孙 涛,郭小飞,胡咏梅,陈陵康,刘卫明

(江西理工大学 江西省矿业工程重点实验室,江西 赣州 341000)

钨成矿作用与地壳来源的还原性花岗岩浆活动密切有关。一般认为,脉状钨矿床,即石英脉型黑钨矿床,属岩浆期后热液充填成因[1-2]。尽管对于成矿物质是由花岗质岩浆通过正岩浆流体直接提供,还是在岩浆期后阶段被流体从侵入体中淋溶出来的问题一直存在争议,但无论是哪种情况,都认为成矿物质主要来源于岩浆流体[1-2]。也就是说,地层围岩只是提供了容矿空间,其物质成分基本上没有参与矿脉的形成。然而,Lecumberri-Sanchez等[3]最近在国际权威地学杂志《Geology》上发文,对这一传统成因观点提出了质疑,他们指出这种壳源花岗岩在全球范围内广泛分布,而具经济意义的钨矿床的分布却具有高度的地域性,世界上90%左右的钨矿资源集中分布在仅仅3个国家的领域内;这表明这种壳源还原性花岗岩浆活动虽然对钨的富集成矿是必要条件,但似乎不足以单独形成如此稀有的矿床,还需要其他条件的配合。该文通过对葡萄牙帕纳什凯拉(Panasqueira)钨矿床氧化物-硅酸盐阶段单个流体包裹体成分的激光熔样等离子质谱(LA-ICP-MS)分析,及脉侧12cm范围内的围岩样品(样距约1cm)的岩石化学X射线荧光光谱分析(XRF)研究后,认为富钨岩浆流体通常贫Ca、Fe和Mn,因此,如同夕卡岩型白钨矿床的形成需要地层围岩供给Ca一样,黑钨矿沉淀也需要从地层围岩中获取Fe和Mn,地层围岩对脉状钨矿床的形成同样具有重要控制作用。众所周知,中国是世界上最为重要的脉状钨矿床产出国,而中国的脉状钨矿床主要分布在华南,尤其是位于南岭东端的赣南后加里东隆起区及其邻区,主要产在寒武纪和震旦纪地层中。因此,韩久竹[4]曾指出“这种以矿液充填为主形成的矿床,其分布为何与地层有如此密切的关系,值得深思”。那么,为什么华南脉状钨矿床的分布与地层会有如此密切的关系呢?是否如同Lecumberri-Sanchez等[3]所言,地层围岩对华南脉状钨矿床的形成具有重要的控制作用?文章拟综述相关研究成果,以期对这些问题进行深入探讨。

1 华南脉状钨矿床与地层围岩的关系

1.1 成矿受地层围岩的岩性和钨丰度影响的观点

前人对华南脉状钨矿床的形成与地层围岩的关系进行了广泛的探索。许多研究文献认为华南脉状钨矿床的成矿物质主要来自壳源花岗岩的源区沉积岩,故矿床的产出必然与地层有密切的关系,主要表现在以下两个方面:

(1)华南脉状钨矿床的分布,明显受含钨建造(矿源层)控制,多赋存在钨丰度较高的层位之中[4-10]。Liu等[9]认为华南钨矿床主要受元古界、寒武系、泥盆系和石炭系等4个含钨建造控制,这些含钨建造中钨资源储量和钨矿床数量分别占华南钨资源总储量的96%和钨矿床总数的82%。华南产出各种类型的钨矿床,集中分布在华南加里东褶皱系和扬子东安-晋宁褶皱系中,其中,石英脉型黑钨矿钨矿床主要分布于加里东褶皱基底隆起区,而夕卡岩型白钨矿床则在海西-印支期的陆表海沉降带及其边缘最为发育,沉积再造钨-锑-金矿床主要分布在江南后晋宁隆起的构造转折部位,深源系列钨矿床则主要分布于深大断裂上[7]。华南钨矿床成矿物质被认为主要是在洋壳向陆壳转化的地槽沉积阶段开始区域性的浓集,经过长期的沉积分异形成三大含矿岩系(晋宁期复理式和火山复理式建造、加里东期类复理式和复理式建造和海西期含碳酸盐陆源碎屑建造)和五个矿源层(板溪群中的马底驿组及相当层位、震旦系、寒武系、泥盆系和石炭系)[7]。三大含矿岩系中,发育于华南陆表海中的海西期(泥盆-石炭纪)陆源碎屑建造中夹杂有碳酸盐岩分布,主要赋含夕卡岩型矿床;而产于纯陆源碎屑岩类中的脉状黑钨矿床主要赋含在晋宁期和加里东期含矿岩系中,其中晋宁期各时代地层中占矿床个数的13.1%,储量的5.6%,加里东期各时代地层占矿床个数的59.1%,占储量数的84.1%,尤以寒武纪及震旦纪地层赋含矿床所占的储量(80.8%)最大,而海西-印支期和燕山期所属各时代地层中,仅分别占储量数的8.3%和2%[7]。徐克勤等[10]认为多时代钨的矿源层的存在,特别是晚元古代、寒武纪和泥盆纪的矿源层,是控制华南钨矿形成的主要因素之一,其依据是:①华南钨矿不论何种类型都具有层控特征,绝大多数黑钨矿石英脉状矿床都产在震旦-寒武系地层中,特别是寒武系地层中;②与钨矿有关的控矿层位,如湘西的板溪群和赣南的震旦系-寒武系等,都有较高的钨背景值,即使是同一层位,钨矿密集区的背景值也显著高于无矿区,如赣南的震旦-寒武系地层在钨矿分布密集的大余一带高达7×10-6~80×10-6,于都一带达 16×10-6~83×10-6,而在离矿区较远的南康龙迴和崇义思顺一带,地层中的含量仅2×10-6左右;③锶稳定同位素测定结果表明,与钨成矿密切相关的花岗岩属陆壳改造型,即由地槽或坳陷沉积物的堆积物经混合岩化或花岗岩化,以及与其有成因联系的重熔-再生作用而形成的花岗岩类,这类花岗岩与地幔岩无成因上的直接联系;④不同时代钨的矿源层的分布决定了钨矿床的分布特征,震旦-寒武纪的矿源层以赣南发育最好,所以赣南是脉状钨矿床的集中分布区。韩久竹[4]调查统计了赣南钨矿床分布与地层时代和地层含钨丰度之间的关系,结果表明,该区成矿(侏罗纪)前地层含钨丰度大多超过地壳中平均含量的1.5倍,这些地层均有钨矿床(点)分布,其中,含钨丰度高的寒武纪、震旦纪地层中产出的钨矿床(点)最多,占产于地层中的脉状钨矿床(点)总数的88%。据陈毓川等[5]南岭地区赋存于震旦系和寒武系中的钨矿床分别占38%和占42%。朱焱龄等[6]对赣南及邻境钨矿床规模与赋矿围岩时代的关系进行了不完全统计,结果也表明68%的大型矿床和76.7%左右的中型矿床及57.5%的小型矿床或矿化点均产于寒武纪、震旦纪地层中,另有21%的大型矿床、5.7%的中型矿床和36%的小型矿床或矿化点产于燕山期花岗岩中,而赋存于晚古生代和中生代地层中的矿床明显较少:大型矿床占10.5%(全部集中在泥盆系中),中型矿床约占17.2%,小型矿床或矿化点占4.4%。地层中钨丰度的高低似乎不仅能影响脉状钨矿床的分布,而且在高钨丰度层位的局部地段还可形成钨的原始富集,如在上寒武统、上泥盆统和下石炭统的横龙组及梓山组等特定层位的局部地段WO3含量常高达0.01%~0.1%以上,在热流体(可能兼有多种成因)的叠加改造下形成了层控黑钨矿矿床[4,11-12],如江西于都隘上钨矿床[13]。

(2)矿脉的物质组成与围岩类型、成分密切相关。Hsu[14]指出围岩类型是决定矿脉中矿物种类及其相对含量的重要因素:当脉侧围岩为千枚岩、板岩、硅质黏土岩和云母片岩等泥质岩石时,钨矿脉中含有大量厚大的片状云母;当围岩为花岗岩时,云母含量要少得多(很少超过1%),云母片径也明显较小;在纯石英砂岩中的矿脉几乎不含云母。朱焱龄等[6]也认为脉侧围岩的化学成分是决定石英脉状钨矿床建造不可忽略的因素之一,他们观察到围岩化学成分不同,主要工业矿物的类型及其比例常有差异,他们认为石英脉中的黑钨矿与白钨矿的消长关系,在很大程度上可能就是受脉侧围岩的化学成分控制,因为许多含白钨矿石英脉都产于钙质砂岩(如南康罗龙钨矿)、混合岩(如信丰上坪钨矿)、闪长岩(如岿美山钨矿中的部分矿脉)等钙质围岩中。由于这些围岩较之其他脉状钨矿床的围岩(如变质砂岩、砂质板岩和花岗岩等)含有较高的钙质,因此矿脉中除了形成黑钨矿外,白钨矿也特别发育,常形成二者各占一半,甚至在局部显示出白钨矿高于黑钨矿的趋势。这种影响工业矿物转化的原因,被认为是除成矿温度、矿液性质和原始岩浆组分不同之外,围岩成分富含钙质也一个主要方面。

1.2 成矿与地层围岩的岩性和钨丰度无关的观点

尽管多数学者持上述观点,但也存在反对意见。例如,李逸群等[12]认为钨矿床的形成与沉积成岩作用的关系不大,尤其是与表生陆源沉积作用并无直接明显关系;与钨矿有关的花岗岩体不一定是由沉积物质直接重熔形成的,而可能是由原始火成物质经再次熔融作用形成的;花岗岩类的多次熔融,可能是钨富集成矿的一种重要成矿机制。因此,地层的赋矿强度,并不是与其原始含钨量有关,而是与地层的物理化学性质以及它在成矿时期所处的部位有关。其主要依据是:

(1)华南及邻区的地层发育比较全,不同时代、不同岩类的地层均有程度不同的出露,其赋矿强度虽明显不同,但它们都可赋存一定数量的矿床,且不同岩性地层中的矿床类型亦有所不同(矿床类型与围岩性质有一定的关系)。

(2)地层中含钨量均比较高(大多数介于6×10-6~33×10-6),但据粗略了解,这些样品大多数是在矿区外缘或受矿化作用影响的地段采集的。因此,其中的钨不完全是由同生沉积作用形成的,可能大部分是由后期矿化作用叠加形成的。於祟文等[8]的深入研究已证实了该区各时代地层中的钨(及其他成矿元素)具有同生沉积和后期叠加的双重性。为了求得其成岩时的初始平均含量,则必须剔除出后期叠加的量。通常认为柯尔莫各洛夫—斯米尔诺夫的非参数正态检验方法可以基本消除后期作用的影响。於祟文等[8]根据实际测值,利用柯尔莫各洛夫—斯米尔诺夫的非参数正态检验方法,求出该区不同时代地层中钨的初始平均含量,其结果表明该区各时代地层中钨的初始平均含量并不很高,仅为陆壳平均含量的1.01~2.33倍;现时平均含量虽较高,但初始平均含量/现时平均含量的比值表明,其中80%以上的钨是由后期矿化作用叠加进去的。因此,沉积地层本身一般很难成为成矿物质的主要来源。可以推断,在该区已出露的地层中,可能不存在由同生陆源沉积形成的矿源层;成矿物质钨更可能来源于地壳深部(主要为下陆壳),并与上地幔的活动及作用有关。

再如,陈毓川等[5]也认为南岭地区钨成矿相关花岗岩属壳源重熔分异型花岗岩中最为典型的多旋迴重熔岩浆分异亚型,该区先后有六次大的构造运动,每次都形成了新的花岗岩浆;成矿元素和挥发组分通过花岗岩类的多次的重熔分异,不断富集;最晚的燕山期岩浆活动最强烈,对成矿也最为有利。同时,也认为含钨层位钨的丰度值高与岩浆活动的矿化叠加作用有关,指出:很多矿区研究证明,成矿岩体、近矿围岩和矿区近处的岩层,其成矿元素的含量高于区域地层的背景值,含量向岩体方向增高。

此外,陈毓川等[5]还认为南岭脉状钨矿床的产出不受围岩的性质影响,指出:从含钨石英脉产出的围岩来看,它不仅产于花岗岩、泥砂质浅变质岩等硅铝质岩石中,而且产在易于交代的碳酸盐岩层中,如广西的珊瑚、水岩坝,栗木等矿床;柿竹园矿田和瑶岗仙矿床中的含钨石英脉还穿入夕卡岩中;由此可见,含钨石英脉如同通常所见的岩脉那样,不论围岩是易于交代的碳酸盐层,还是不易交代的铝硅酸盐岩石,成矿方式都是充填作用,矿体与围岩的界线都是清楚截然的。

2 地层围岩对华南脉状钨矿床形成和分布的制约作用

2.1 成矿貌似受地层制约,实则受矿源层地球化学分区制约的观点

尽管对于成矿流体究竟是来源于成矿岩体本身,还是与成矿岩体同源的深部岩浆房[12]?成矿母岩是黑云母花岗岩,还是白云母花岗岩[15-16]?成矿流体是热水溶液还是岩浆-热液过渡性流体[17-22]等诸多问题一直存在争议,但迄今为止矿床学界几乎一致认为华南脉状钨矿床是以热流体充填作用为主形成的钨矿床,是由岩浆分异作用(包括分离结晶作用、射气分异作用,或尚有熔离作用[23-26],以及与分异作用有关的岩浆晚期或岩浆期后流体的蚀变作用和流体-熔体相互作用)造就的含矿热流体充填在围岩裂隙中形成的[26-30]。徐克勤等[10]将华南钨矿的成矿过程概述为:钨异常区(上地幔富钨区)→地槽堆积(火山作用和外生作用)→多时代钨的矿源层→多旋迴花岗岩→有利的构造部位→含矿岩体(交代蚀变作用)→工业矿体。

尽管目前对脉状钨矿床中黑钨矿的沉淀机制争议较多,主要包括:自然冷却[31-34];CO2逸出导致的流体不混溶[35-36];流体混合[37];沸腾[38-39];流体不混溶与自然冷却[22]等;但通常认为,脉侧围岩蚀变带宽度都较窄,一般仅几~十几厘米[5,11,40-41],水-岩相互作用不在黑钨矿沉淀的有效机制之列[37]或者是次要的[22]。

因此,对于华南脉状钨矿床的分布和物质组成与地层围岩之间的密切关系,一般认为“矿源层地球化学分区的制约性应该是最根本的原因”,钨的矿化富集经历了“含矿层或矿源层(震旦-寒武系WO3平均丰度为0.004%)→含矿岩浆(分熔后形成的高侵位的含矿岩株或岩瘤,WO3平均丰度为0.01%左右)→含矿热液(受构造进一步演化的含钨石英脉,WO3平均丰度一般在千分之几以上)等三个演化发展阶段”[6,11]。也就是说,成矿物质的直接来源是岩浆(流体),脉侧围岩虽然具有较高的成矿元素含量(也可能主要是后期矿化作用叠加的),但并没有直接参与成矿,不可能对成矿产生直接制约作用。

2.2 成矿受地层的物质成分和物理化学性质制约的观点

虽然上述充填成因认识比较统一,但也并非没有不同观点。例如,刘梦庚[42]认为除充填外,沿裂隙带的改造交代围岩对脉状钨矿床的形成发挥了重要作用:“交代围岩(花岗岩或砂板岩)的物质组分显然参与脉的形成活动,转化为脉体各种矿物的组成成分”,并结合矿脉中含有大量交代残余的围岩组构的现象,认为“含钨石英脉是脉壁围岩进一步被交代,成熟度不断提高,石英不断净化的结果”。

还有观点认为石英脉型钨矿围岩的物理化学性质对钨矿的形成起着重要作用。陆源碎屑岩类,由于化学性质不活泼,不容易与成矿流体发生交代作用,而且物理性质较脆,易产生裂隙,因而有利于形成脉状矿床,成矿溶液沿围岩裂隙运移过程中从围岩攫取一部分元素(如钙、铁、锰等),它们可以使成矿溶液中携带的钨络合物产生解聚作用而沉淀[7]。

3 问题与展望

3.1 地层围岩对脉状钨矿床的成矿控制作用相关问题评述

由以上文献综述可见,尽管目前对华南脉状钨矿床的成因仍然不是十分清楚,对其形成过程和机制还存在诸多争议,但前人的研究成果足以就地层围岩与脉状钨矿床成矿关系的某些基本问题作出清晰判断,当然也还存在明显不足,评述如下:

(1)有关脉状钨矿床分布的高度地域性问题。正如Lecumberri-Sanchez等[3]所言,与钨成矿有关的壳(浅)源还原性花岗岩在全球范围内广布,但脉状钨矿床仅在世界上极少数国家和地区集中分布。这反映脉状钨矿床成矿条件苛刻,世界上完全具备这种苛刻条件的地区寥若晨星,而我国华南地区即为个中翘楚。华南脉状钨矿床的成矿条件是一定大地构造背景及其动力作用下形成的岩浆-构造-围岩的有机耦合系统。

首先,我国华南地区盛产钨,归根结底,可能是受上地幔富钨区控制。无论在地球的表层,还是在地球内部,元素的空间分布均具有显著的不均匀性,这是决定金属成矿省及大型、巨型矿集区存在的根本原因。华南产钨区内基性、超基性岩的钨丰度远高于同类岩石的平均含钨量,也明显高于鲜有钨矿分布的邻区内同类岩石的含钨量,这表明华南产钨区的上地幔富钨;华南产钨区所谓的矿源层岩石中以富含陆源碎屑和深源火山物质的岩石的钨含量较高,震旦-寒武系“矿源层”在褶皱隆起以后遭受剥蚀,在邻近的海西-印支构造层的下部形成了泥盆系“矿源层”,反映“矿源层”之间具有明显的继承关系,据此推测华南“钨矿源层”的形成也与上地幔富钨有关[6-7,10]。由于上幔富钨,通过火山作用、风化作用、沉积分异作用才使成矿花岗岩的源区富钨[10,43],又通过多旋迴的花岗岩形成作用使得钨到燕山期高度富集起来[10]。这样,经过漫长的地质历史演化,得以形成具有全球意义的钨的地球化学场,这个巨大的地球化学场是由地幔物质的非均匀性引起的[7]。

其次,花岗岩类的多次熔融,是钨在成矿花岗岩中极度富集的重要机制。即便是由富钨的沉积岩重熔形成的花岗岩浆也难于形成具有工业意义的钨矿床,因为成矿花岗岩中的钨一般比地壳克拉克值高几倍到十几倍,每一次热熔作用,特别是地槽发展阶段部分熔融程度很大的熔融作用形成的花岗岩类岩浆,很难使钨富集到这种极度[26]。因此,在我国华南地区只有燕山期典型的多旋迴重熔分异型花岗岩浆才能形成有重大经济意义的钨矿床[5]。

第三,充分、完善的分异作用是多旋迴重熔分异型花岗岩体成矿的必要条件。多旋迴重熔分异型花岗岩体能否成矿还取决于其演化程度[44-45]。与国外典型S型、I型和A型花岗岩相比,我国华南燕山期花岗岩总体上具有高分异的特殊性[46-47]。纵然如此,也只有其中经历了充分、完善的分异作用的那部分花岗岩体才能形成具较大经济意义的钨矿床,而充分完善的分异作用除原始岩浆应含有较丰富的挥发组分外,还需要有利的构造条件和围岩条件的配合[26],这就导致脉状钨矿床仅在岩浆-构造-围岩有机耦合的少数地区及其局部区域集中分布,而其他地区虽有类似花岗岩分布,却少有具工业意义的矿床产出。

最后,多旋迴构造运动是达成岩浆-构造-围岩有机耦合的动力。多旋迴岩浆的形成与演化,以及构造和围岩条件的配合都需要动力。华南褶皱带受古亚洲构造体系、特提斯-喜马拉雅构造体系和滨太平洋构造体系的影响,断裂构造极其发育(主要有东西向、南北向、北西向和北东向),特别是濒太平洋的北东向构造最为显著。它们对深部物质的重熔有诱发作用,对岩浆的上升和展布有导、控作用,是华南褶皱带及其岩浆岩发展演化的动力[5],它们也是联系含矿岩浆与有利围岩的桥梁,以及促使含矿裂隙系统在有利围岩中形成和发展演化的动力。

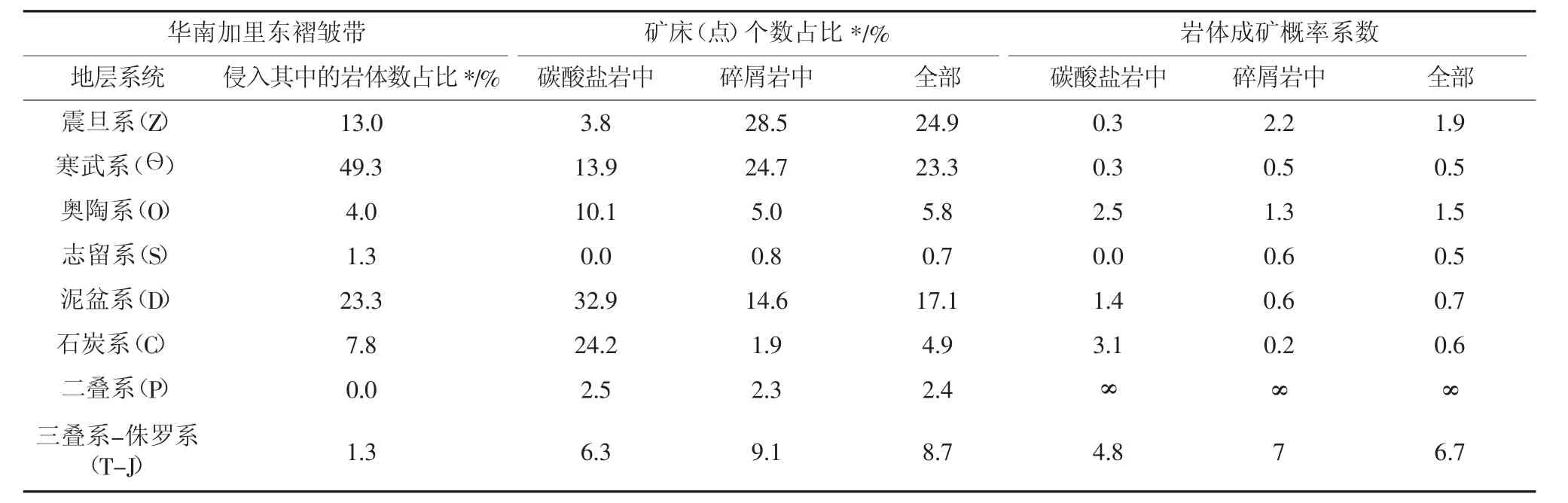

表1 华南浅源系列钨矿床成矿概率统计表Tab.1 Statistical table of metallogenic probability of shallow source tungsten deposits in southern China

(2)华南脉状钨矿床受钨丰度值高的地层控制的问题。如上文所述,一般认为,脉状钨矿床属岩浆热流体充填成因。虽然华南脉钨矿床赋存在W元素相对富集的层位,但这很可能是后期矿化叠加作用所致[5,8],与其说是因为地层围岩的钨丰度高导致区内脉状钨矿床丛生,不如说是因为区内脉状钨矿床丛生导致赋矿地层的钨丰度值升高了。因此赋矿围岩不一定具备为成矿提供主要钨的能力[12]。成矿花岗岩发生了钨的极度富集,通常比赋矿围岩高出约一个数量级,更有可能为成矿提供钨[6,11]。氢、氧同位素研究表明,华南脉状钨矿床主成矿阶段流体以岩浆水为主[37,48-52];单个流体包裹体成分分析表明葡萄牙帕纳什凯拉(Panasqueira)脉状钨矿床主成矿阶段流体中钨含量达1×10-6~70×10-6,足以为成矿提供所需的钨[3]。因此,脉状钨矿床成矿所需的钨主要为岩浆来源已基本达成共识,那么钨丰度值高的地层围岩自然不是脉状钨矿床产出的必要条件。因此,在我国华南地区可能并不存在由同生陆源沉积形成的钨矿源层,地层的赋矿强度与其原始含钨量并无直接关系,而是主要取决于其在成矿时期与成矿花岗岩侵入体之间的空间位置关系[12]。华南加里东褶皱带震旦纪及寒武纪地层赋存的矿床数量最多,所占的储量最大,这是因为其所处的深度位置有利,致使侵入这2个世代地层中的浅源花岗岩体数量最多,占总岩体数的62.2%(表1)。如果用某地层中矿床(点)数占比除以侵入该地层的岩体数占比,作为侵入该地层中的岩体成矿概率系数,用以衡量成矿概率的高低,计算结果(表1)显示,虽然震旦系中岩体形成脉状钨矿床(主要赋存于碎屑岩中)的概率系数较高,为2.2,但远不如赋矿最少的中生代地层中的岩体成矿概率系数(达到7)高,因为侵入中生代地层中的岩体数屈指可数;相反,侵入寒武系中的岩体成矿概率系数很低,只有0.5,但因为侵入寒武系中的岩体数量最多,几乎占总岩体数的一半,因此寒武系中赋含的矿床(点)数量也多。不过,虽然华南加里东褶皱带震旦系及寒武系赋矿强度高与其较高的钨丰度值并无直接关系,但震旦系及寒武系,甚至包括泥盆系,具有较高的钨丰度值却有其必然性。这是因为尽管成矿岩体含钨量高可能主要与其高度分异,及相关花岗岩类的多次熔融有关,但也要求其源区钨丰度值高。据国外最新观点,由强烈的化学风化作用导致的地壳源区变沉积岩中W(-Sn)的预富集是含钨(锡)花岗岩形成的前提条件[43]。全岩或副矿物的同位素、稀土和微量元素研究表明,钨成矿花岗岩为高分异壳源花岗岩,起源于中或上部地壳变泥质岩石的部分熔融,无或仅有少量地幔物质加入[46-47,53-55],其沉积岩源区即使不是震旦系和寒武系本身,也与它们有着密切的继承演化关系[10-11],而且它们往往代表矿区出露的最老地层,与成矿花岗岩源区岩石在成岩时间上间隔最小,层位最为靠近,继承关系最为密切,成岩环境和岩性也可能最为相近,因此成矿花岗岩源区钨丰度高,震旦系和寒武系的钨丰度也必然较高。

(3)存在的主要问题。如上所述,脉状钨矿床成矿所需的钨主要为岩浆来源已基本达成共识;然而,黑钨矿形成所需的Fe、Mn,以及(云母)石英脉形成所需的SiO2、Al2O3是主要来自岩浆流体,还是主要来自围岩?这方面的研究很薄弱。因此,目前在地层围岩与脉状钨矿床成矿关系问题上凭借已有研究文献资料最难于决断,最值得关注的问题是:脉状钨矿床的产出是否受地层围岩的岩性制约?地层围岩的物质成分是否参与了矿脉的形成?概括起来,大体存在以下3种观点:

多数研究者认为,华南脉状钨矿床的产出受围岩的物理化学性质制约,但地层围岩的物质成分基本没有参与矿脉的形成。如上文所述,在华南地区,除盛产石英脉状黑钨矿床外,还同时产出的另一种特别重要的钨矿床类型,即夕卡岩型。一般认为,二者的成矿流体来源、成分和性质相同或相似,当围岩为碳酸盐岩时,成矿流体交代围岩形成夕卡岩矿床,当围岩为(浅变质)碎屑岩时,成矿流体充填围岩裂隙形成脉状钨矿床[14,45,53]。按这一观点,之所以是脉状钨矿床,而不是夕卡岩型钨矿床,在华南加里东褶皱带中大量产出,完全是由该构造带出露地层的岩性及其化学性质决定的。该构造带出露地层以震旦-寒武系浅变质碎屑岩为主,其化学性质稳定,不易被成矿流体交代,而其物理性质较脆,易产生裂隙,因而有利于形成脉状矿床。通常认为,脉侧围岩蚀变带宽度都较窄,一般仅几到十几厘米[5,11,40-41],因而认为水-岩反应对成矿的作用不大,围岩的物质成分基本没有参与矿脉的形成。

另一种观点是,华南脉状钨矿床的产出不受围岩的性质影响,围岩成分也没有参与矿脉的形成。此观点倡导者认为,含钨石英脉如同通常所见的岩脉那样,不论围岩是易于交代的硅酸盐层,还是不易交代的铝硅酸盐岩石,脉侧围岩蚀变带的宽度都很窄,成矿方式都是充填作用,围岩成分没有参与矿脉的形成[5]。这种观点得到少数产于石灰岩中的脉状黑钨矿矿床[56]的有力支持。

此外,也不乏有学者认为围岩的物质成分明显参与了矿脉的形成。如上文所述,脉状钨矿床的围岩类型和成分对矿脉中矿石矿物和脉石矿物的类型和含量都有重要影响,成矿溶液沿围岩裂隙运移过程中可能从围岩攫取部分铁、锰、钙等成矿辅助元素。产于浅变质砂岩-板岩中的含钨石英脉常发育脉壁梳状云母镶边,而产在花岗岩中的矿脉两旁一般不发育梳状云母边和云母线(细)脉;胡受奚等[27]指出,在显微镜下可以看到脉壁梳状云母的“根”是在围岩中的,即围岩中明显伴随浅色云母化,不同的是“根部”云母的片较小,排列无一定方向。他们据此认为,形成云母的Al2O3主要是由泥质岩石供应的。如上文所述,刘梦庚[42]也认为,除充填外,沿裂隙带的改造交代围岩对脉状钨矿床的形成发挥了重要作用;指出:“交代围岩(花岗岩或砂板岩)的物质组分显然参与脉的形成活动,转化为脉体各种矿物的组成成分”,并结合矿脉中含有大量交代残余的围岩组构的现象,认为“含钨石英脉是脉壁围岩进一步被交代,成熟度不断提高,石英不断净化的结果”。国外最新研究成果也表明成矿流体与地层围岩之间的水-岩相互作用对脉状钨矿床的形成起着重要或决定性作用[3,57-58]。

3.2 研究方向展望

鉴于还存在上述重大争议,结合国外脉状钨矿床的最新研究进展,笔者认为以下问题值得深入思考和研究:

(1)Fe、Mn来源问题。以往在谈到脉状钨矿床成矿物质(金属)来源的时候,通常指主元素W,及Sn、Mo、Bi、Be等共(伴)生金属元素,很少提及 Fe、Mn的来源。然而,钨成矿与大多数金属成矿不同,黑钨矿和白钨矿是钨的主要工业矿物,其形成除需要W元素外,还需要Fe、Mn、Ca等辅助金属元素参与。尤其值得注意的是,Fe、Ca等元素与W、Sn等成矿元素在地球化学性质上截然不同,前者属于相容元素,在高度演化的富W、Sn岩浆及其出溶的热液中趋于贫化[9,45,59-60],而且正如 Eugster[61]所言,从黑钨矿的沉淀性判断,FeWO4和MnWO4的溶解度相当小,因此除非存在很大的温度梯度或流体混合,我们不能指望H2WO4和FeCl2或MnCl2在同一溶液中迁移。Lecumberri-Sanchez等[3]也已初步证实W成矿流体贫Fe,因而认为脉状钨矿床形成需要外来的Fe、Mn。因此,笔者认为Lecumberri-Sanchez等[3]所主张的脉状钨矿床成矿所需的Fe、Mn来自赋矿围岩的观点不无道理,Fe、Mn来源和W的来源一样,可能是制约矿脉中黑钨矿砂包形成和分布的另一主要控制因素。关于这个问题的研究可以从以下两个方面着手:一方面是借助单个流体包裹体的LA-ICP-MS成分分析技术,加强成矿流体中Fe、Mn、W含量及相关关系研究;另一方面,应用岩相学、矿相学及各种化学和微区分析方法,加强赋矿围岩中Fe、Mn的含量、分布、存在形式及其在构造应力、岩浆热力和流体的作用下所表现出的地球化学行为等方面的研究,重点探讨黑钨矿中Fe、Mn比值与围岩中Fe、Mn相对含量之间是否存在必然联系,以及在构造应力、岩浆热力和流体的作用下围岩中的Fe、Mn是否可能向裂隙破碎带转移等问题。

(2)水-岩相互作用对成矿所起的作用问题。如果华南脉状钨矿床成矿所需的Fe、Mn的确来自赋矿围岩,其途径必定是水-岩相互作用[3,57-58,61]。浅变质砂岩和板岩的化学性质可能并非通常认为的那样稳定,脉侧围岩蚀变带宽度较窄可能只是反映围岩渗透性差[40,62],这还有利于成矿流体沿构造裂隙迁移和富集成矿[62]。更为关键的问题是,脉状钨矿床赋矿围岩通常为泥质成分较高的砂泥质岩石,那么在成矿深度范围内,在构造应力或流体压力的作用下,这种砂泥质岩石是以形成宽大的裂隙为主,还是形成破碎裂隙带为主?裂隙被Fe、Mn质矿物、围岩碎屑和角砾充填的程度如何?如果是形成破碎裂隙带为主,裂隙被Fe、Mn质矿物、围岩碎屑和角砾充填的程度高,那么成矿流体可以通过与破碎裂隙化岩石或者裂隙内充填的Fe、Mn质矿物、围岩碎屑和角砾发生水-岩反应获得Fe、Mn。因此,一方面,需要加强赋矿层位内未成矿(岩浆流体充填弱或无充填)裂隙破碎带的物质成分和结构构造研究,旨在分析研究裂隙破碎带可否提供成矿所需的Fe、Mn;另一方面,需要加强矿脉及其蚀变围岩的矿相学、岩相学以及质量平衡研究,深入研究水-岩相互作用特征及其成矿意义。