网络经济发展与农村居民消费升级关系的实证分析

2019-08-23陈玲

陈玲

中图分类号:F713 文献标识码:A

内容摘要:近年来,随着电子商务的不断成熟与发展,越来越多的电商企业将视角瞄准农村居民消费市场中,从而使农村的消费环境发生日新月异的变化,新的网络消费方式备受农村居民的喜爱。与此同时,政府加大投入完善农村网络基础设施建设,逐步实现了农村的信息化,为农民网络消费提供了技术基础。在这网络经济发展的背景下,随着农民生活水平日益提高,消费水平得到了极大提升,信息化的全面覆盖促使消费结构日趋优化。探讨如何有效利用网络经济推动农民消费能力的提升,是本文研究的主要内容。

关键词:网络经济 农村居民消费 实证分析

随着我国经济日渐转型,消费在经济增长方面的贡献日渐提高。增强消费能力,优化消费结构逐步成为政府宏观调控的重要内容之一。农村居民消费在我国整个消费体系中占据十分重要的地位,但是受地理因素、经济因素以及社会因素的限制,无论在数量上还是质量上,农村居民消费与城市居民消费之间仍然存在显著差距。进入新世纪以后,受计算机技术进步的影响,网络经济逐步普及。在网络经济中,交易双方借助网络平台进行交易,极大突破了交易的时间限制和空间限制。对广大农民来说,网络经济大大提高了消费的便利度,极大优化了其消费环境。再者,随着电子商务的发展,农民的收入水平得到了较大提高,消费意愿也得到了相应改善。因此,本文分析网络经济发展与农村居民消费升级具有显著的理论意义和现实价值。

网络经济影响农村居民消费的机理

由于网络经济具有直接性、便利性以及渗透性三大特性,其对农村居民的消费行为、企业的经营模式以及其他领域产生着较大影响,本文对网络经济影响农村居民消费机理的分析主要从以下三个方面进行:

(一)网络经济下消费实现条件的优化

网络经济在传统经济的基础上实现了进一步的调整和改革,大大提高了消费者在供应链中的地位,为消费者消费行为的改变提供了重要条件。首先,消费者地位的转变。在网络经济下,消费者借助互联网,能够更加深入地了解产品、企业以及市场等信息,消费者的自主选择能力和选择范围得到提升,消费者的消费角色从被动消费转变为主动消费,进而对企业实现产品质量的提高、促进企业的创新发挥着有效的推动作用。其次,消费力和消费效率的提高。网络经济借助互联网等信息技术,打破了时间、空间距离的局限性,消费者能够随时随地了解和购买商品,实现了消费的即时性、无边界性,大大提高了消费效率。再次,流通体系的改革。网络经济通过引入互联网技术,大大简化了供应链的中间环节,商品流通体系实现了产、供、销整个供应链的贯穿,极大缩减了商品流通时间和距离。最后,支付方式的升级。传统经济下商品购买的支付方式以现金支付为主,而在网络经济克服了现金支付的弊端,提高支付效率成为现实,形成了以第三方账户支付和网上银行支付为主的网络支付方式,支付方式的升级不仅提高了支付的便捷性,还实现了对多个领域的全覆盖。

(二)网络经济下消费实现成本的降低

网络经济实现消费成本的降低主要表现在生产链、消费链两个方面交易成本的降低上。首先,基于生产链间交易成本的降低。网络经济借助网络打造企业自身的互联网、物联网平台,能够在产品销售、流通以及支付等方面有效降低企业成本的投入,时间成本也会因此大大缩减。其次,基于消费链间交易成本的降低。网络经济下的信息是开放的,消费者可通过互联网对企业、产品等信息进行多方位地了解,生产企业也可借助互聯网及时掌握市场动态,从而有效缓解信息不对称现象,以此大大提高消费者的消费体验,满足消费者的消费需求。

(三)网络经济促进消费效用和消费需求增大

网络经济的兴起,不仅调整和变革了传统经济,同时丰富了经济模式,在二者的共同作用下,有效促进了消费效用、消费需求的增大。首先,随着网络经济的兴起,网络产品的品类、数量能进一步满足消费者的需求,消费者的自主选择能力和选择的范围不断扩大,消费者可依据时间、空间、经济实力等自身状况,合理地选择商品的消费渠道,从而提高消费者的消费满意度,也进一步刺激了居民消费。其次,消费需求的增大。由于部分网络商品的价格低于传统的商品价格,以此对消费者的消费决策、消费渠道的选择产生重大的影响,在居民购买力不变的情况下,消费商品的价格降低,导致居民消费需求将不断上升。

网络经济影响农村居民消费水平的实证分析

(一)指标的选取

本文结合网络经济的含义,借鉴理论界的研究成果,并立足于本文的研究内容,选取了农村互联网普及率、农村互联网用户规模、开通互联网宽带业务的行政村比重、通邮的行政村比重等指标来分析农村网络经济发展水平。此外,就农村居民消费指标而言,考虑到收入对消费的影响,结合数据的有效性和可获得性,选取农村居民人均纯收入进行衡量。本文的分析对象是农村居民消费水平,所以,农村居民消费水平作为被解释变量。

(二)数据来源

农村互联网普及率、农村居民网民规模数据取自中国互联网发展研究报告。开通互联网业务的行政村比重、开通邮寄的行政村比重、农村居民人均纯收入、农村居民人均消费支出的数据取自国家统计年鉴。鉴于农村互联网相关数据的统计工作始于2005年,因此,本文的分析区间为2005-2017年。

(三)变量的确定

本文设定被解释变量如下:Y:农村居民人均消费支出(XF);解释变量如下:X1:农村居民人均纯收入(SR);X2:农村互联网普及率(PJL);X3:农村网民规模(WMS);X4:开通互联网宽带业务的行政村占比(TWBZ)。

(四)模型的设定及说明

本文所用的模型为VAR模型,其数学表达式为:

式中:yt为k维内生变量列向量,xt为d维外生变量列向量,p为滞后阶数,T为样本数。 Φ1,…Φp与H为系数矩阵。εt为k维扰动列向量,在同一期间彼此相关,与滞后项无相关关系。设∑为 εt的协方差矩阵,属于(k*k)的正定矩阵。由此可得:

这就是非限制性向量自回归模型,εt为白噪声向量。相应的不含常数项的非限制向量自回归模型为:

(五)模型检验与分析

为了消除异方差和异常数值的影响,对变量进行对数化处理。对变量进行ADF检验,结果得出各个变量均有单位根,采用二阶差分法对变量进行处理,除网民规模仍然不平稳外,其余变量均变为平稳序列(由于篇幅所限,变量序列的平稳性检验结果、var模型的参数估计结果未列出)。根据结果可以得出变量回归方程。鉴于本文仅分析网络经济和农村居民消费水平存在何种关系,其相应的回归方程为:

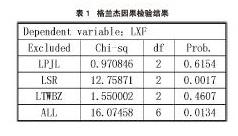

模型具有较高的拟合度,说明模型是有效的。采用单位圆法对模型的稳定性进行检验,所有特征根均在单位圆内,这表明模型具有稳定性。Granger因果关系检验主要分析变量间的影响关系,结果见表1所示。

由表1可知,收入与消费存在格兰杰因果关系,互联网普及率、通网比重和消费均不存在格兰杰因果关系。但需要说明的是,变量无格兰杰因果关系,不能说明二者无因果关系。

对于变量的影响过程及影响原理,本文采用脉冲响应函数进行分析。由分析结果可知,对消费支出自身来说,其正向冲击在前3期呈现下降趋势,此后趋于稳定。互联网普及率对消费支出的负向冲击一直持续到第八期,此后逐步变为正向冲击,并且冲击趋势逐渐上升。通网比重对消费支出存在一个正向冲击,在此后的1至6期变为负向冲击,然后又转为正向冲击。收入对消费支出的冲击在1至3期均为正向,3-9期呈现波动的趋势,9期之后呈现出下降的趋势。由此可知,互联网普及率和通网比重都对农村居民消费的影响具有长期性,在短期内并不显著,这表明,经过网络经济的长期发展,其对农村居民消费的正向作用日益显著。

为了研究各个扰动项对变量的影响程度,使用方差分解方法对其进行分析,结果得出,对于消费支出来说,其自身对变动方差的解释率逐渐减少,互联网普及率和通网比重对居民收入变动的解释率逐步增加,在第10期达到了最高值,也就是互联网普及率、农村居民收入变动对消费支出的方差解释率占到了20%。此外,收入对消费支出的解释率最初上升,此后逐步稳定,和脉冲响应结果相符。由此可知,互联网普及率和农村通网比重的增加,对农村居民的消费影响也会随之增加(由于篇幅所限,方差分解结果、脉冲响应函数图未列出)。

基于向量自回归模型可以得出,网络经济能够对农村居民消费产生重要的推动作用,而且随着网络经济的发展,互联网普及率和农村通网对农村居民消费的正向作用也会日益显著。

网络经济影响农村居民消费结构的实证分析

(一)指标选取及变量说明

为了更好分析网络经济对我国农村居民消费的影响,本文选取的指标包括网络经济发展指标、农村居民消费结构指标。其中,网络经济发展指标作为自变量,包括互联网普及率(Npjl)、移动电话普及率(Ppjl)。农村居民消费结构指标作为因变量,包括食品消费(sp)、服装消费(yz)、居住消费(jz)、家庭设备用品及服务消费(jy)、医疗保健消费(y1)、交通和通讯消费(jt)、文教娱乐用品及服务消费(wy)以及平均消费支出(jxf)。农村居民人均纯收入(sr)是控制变量。

(二)数据来源

考虑到数据的一致性和可获取性,本文选取2002-2012年作为分析区间,对我国各省的统计指标进行分析,数据来源于历年来的中国统计年鉴。

(三)模型设定及说明

本文使用的是面板数据,因此需要使用面板数据模型进行研究。

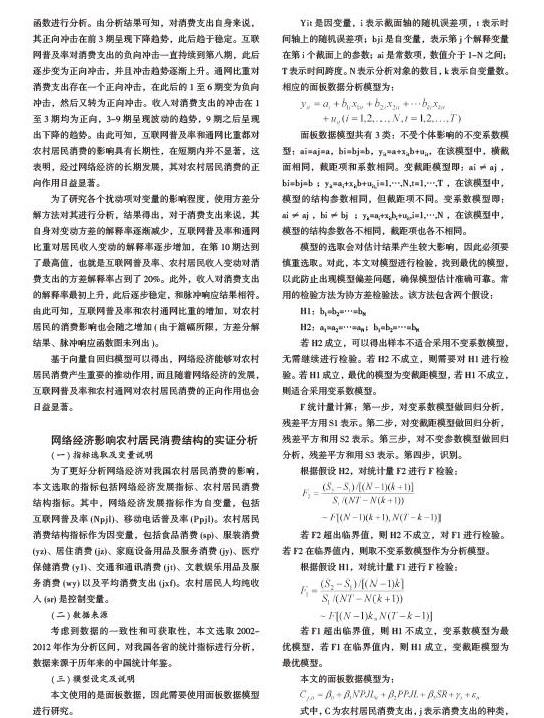

Yit是因变量,i表示截面轴的随机误差项,t表示时间轴上的随机误差项;bji是自变量,表示第j个解释变量在第i个截面上的参数;ai是常数项,数值介于1-N之间;T表示时间跨度。N表示分析对象的数目,k表示自变量数。相应的面板数据分析模型为:

面板数据模型共有3类:不受个体影响的不变系数模型:ai=aj=a,bi=bj=b,yit=a+xitb+uit,在该模型中,横截面相同,截距项和系数相同。变截距模型即:ai≠aj ,bi=bj=b ;yit=ai+xitb+uit,i=1,…,N,t=1,…,T ,在该模型中,模型的结构参数相同,但截距项不同。变系数模型即:ai≠aj ,bi≠bj ;yit=ai+xitbi+uit,i=1,…,N ,在该模型中,模型的结构参数各不相同,截距项也各不相同。

模型的选取会对估计結果产生较大影响,因此必须要慎重选取。对此,本文对模型进行检验,找到最优的模型,以此防止出现模型偏差问题,确保模型估计准确可靠。常用的检验方法为协方差检验法。该方法包含两个假设:

H1:b1=b2=…=bN

H2:a1=a2=…=aN;b1=b2=…=bN

若H2成立,可以得出样本不适合采用不变系数模型,无需继续进行检验。若H2不成立,则需要对H1进行检验。若H1成立,最优的模型为变截距模型,若H1不成立,则适合采用变系数模型。

F统计量计算:第一步,对变系数模型做回归分析,残差平方用S1表示。第二步,对变截距模型做回归分析,残差平方和用S2表示。第三步,对不变参数模型做回归分析,残差平方和用S3表示。第四步,识别。

根据假设H2,对统计量F2进行F检验:

若F2超出临界值,则H2不成立,对F1进行检验。若F2在临界值内,则取不变系数模型作为分析模型。

根据假设H1,对统计量F1进行F检验:

若F1超出临界值,则H1不成立,变系数模型为最优模型,若F1在临界值内,则H1成立,变截距模型为最优模型。

本文的面板数据模型为:

式中,C为农村居民消费支出,j表示消费支出的种类,i表示省份,t表示时间。γi为个体效应,且服从正态分布。εit表示随机误差项。NPJL为互联网普及率,PPJL为移动电话普及率,SR为农村居民人均纯收入。

(四)模型检验及分析

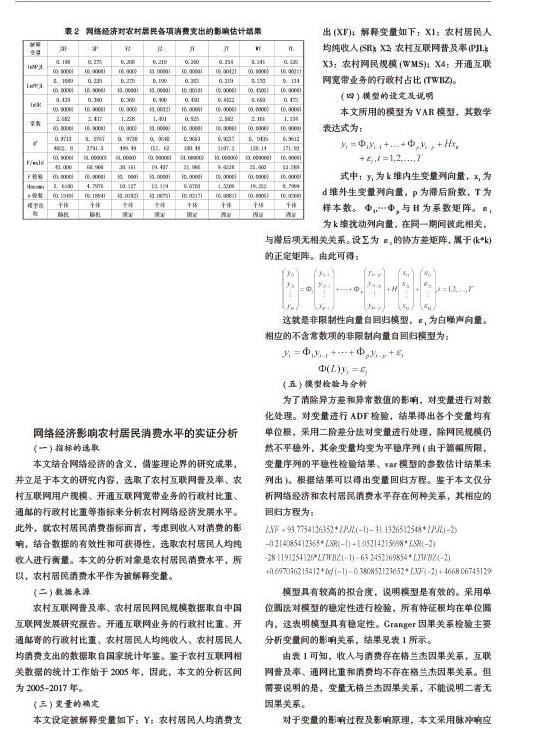

第一步是进行F检验,在混合估计模型和固定效应模型进行选取;第二步进行豪斯曼检验,在个体固定效应模型和随机效应模型之间进行选取。经过分析,本文实证分析选取的模型为固定效应模型,其回归分析结果见表2所示。

由表2可知,模型的拟合优度均在0.9之上,这说明模型具有较好的拟合度。互联网普及率、移动电话普及率以及农村居民人均纯收入和农村居民消费存在正相关关系。就整体而言,网络经济发展推动了农村居民消费支出的增长,互联网普及率增长1%,农村居民人均消费支出增长0.221%。就各个类别而言,农村居民食品消费支出增长0.265%,家庭用品消费支出增长0.254%,衣着消费支出增长0.249%;对于交通及通信支出、文化娱乐消费支出而言,互联网普及率增长1%,交通及通信支出增长0.243%,文化娱乐消费支出增长0.239%;对于居住消费支出与医疗消费支出,互联网普及率增加1%,居住消费支出增加0.220%,医疗消费支出增加0.187%。

移动电话普及率和农村居民消费存在显著的正相关性,当移动电话普及率增加1%,农村居民人均消费增加0.177%。就各个类别而言,移动电话普及率和农村居民食品消费支出的相关性最为显著,当移动电话普及率增加1%,农村居民食品消费支出增加0.280%;对于衣着消费支出、文娱消费支出以及家庭用品消费支出,当移动电话普及率增长1%,衣着消费支出增长0.269%,文娱消费支出增长0.268%,家庭用品消费支出增长0.257%;对于农村居民交通消费支出、农村居民居住消费支出和医疗保健消费支出,当移动电话普及率增长1%,各个指标分别增加0.225%、0.200%、0.214%。

结论与建议

基于上文的實证分析,本文的结论如下:农村居民消费水平逐步增长,消费结构日益优化;收入对农村居民的消费冲击保持在稳定水平,互联网普及率对农村居民消费保持正向冲击,这说明网络经济对农村居民的消费具有显著的推动作用;网络经济发展对农村居民的消费升级的影响以生存型消费为主,对发展型和享受型消费的影响较弱。

基于本文的实证分析和结论,本文认为推动网络经济发展,提升其对农村居民消费升级的影响程度,需要从以下五个方面入手:加大农村互联网基础设施的建设和推广力度,并不断进行完善、升级和改造。具体来说,应当合理安排财政资金,加大投资力度,完善农村互联网基础设施。另外,还应当着眼于人才队伍建设,加强技术培训,不断强化提升农村互联网基础设施人员的业务素质,以此保障互联网基础设施的稳定性和可靠性。加大培训力度,提升农民使用互联网的技能。政府部门应当安排专门机构开展农民互联网知识的培训,提高其对互联网的认知能力,增强其利用互联网的操作能力,这样才能够促使其在互联网条件下不断提高自身的消费水平和购买能力。加大物流投入,建设完善的物流体系。政府部门应当通过财政资金和税收优惠等措施来带动、推动和拉动物流行业投资的发展,对物流资源进行有机整合,增强物流企业的整体竞争力,提升其服务水平,最终构建起覆盖中国各个地区的物流体系,为网络经济的发展提供健全完善的物流支撑体系。着力建设互联网支付体系,完善相关法律法规。对于日益兴起的互联网支付,政府部门应当加强监管,借鉴欧美等国家在这方面的好的经验做法,不断提升监管水平,对第三方支付机构形成有效约束,尽可能降低金融风险,提高消费者利益的保障水平,确保第三方支付在法律规定的范围内有效运转。加强网络消费相关法规建设,提高监管能力。应当在互联网条件下构建消费监管系统,对网络交易的全过程进行有效监管,确保消费有序安全进行,营造良好的网络消费环境。此外,应当定期或不定期地对监管人员开展业务培训和组织技能交流,通过组织学习和相互交流,提升监管人员的整体素质和监管能力,从而不断提高监管的有效性。

参考文献:

1.刘湖,张家平.互联网是扩大居民消费的新引擎吗?——来自城镇面板数据的实证分析[J].消费经济,2016(2)

2.肖立,杭佳萍.大众消费时代的居民消费特征及消费意愿影响因素分析——基于江苏千户居民家庭消费专项调查数据[J].宏观经济研究,2016(2)

3.邓之宏.中国消费者网络团购再购意愿影响因素研究[J].华东经济管理,2016,30(2)

4.晏凡.互联网经济下居民网络消费行为的影响因素研究[J].商业经济研究,2017(18)

5.王林萍,张丽金.农村地区网络金融服务使用影响因素的实证分析——基于福建省部分地区的调查数据[J].农村金融研究,2017(4)