3株嗜(耐)盐菌株不同组合对盐碱土壤不同粒径团聚体含量的影响

2019-08-23曹力毅毕江涛肖国举

曹力毅,毕江涛,肖国举

(1.宁夏大学 农学院,宁夏 银川 750021; 2.宁夏大学 环境工程研究院,宁夏 银川 750021)

盐碱土是指一系列受到盐碱作用的土壤,包括各种盐土、碱土及有不同程度盐化和碱化的土壤。盐碱土理化性质不良,使得大多数植物的生长受到不同程度的抑制,甚至造成死亡[1-3]。根据土壤中盐碱含量的多少,通常将盐碱程度分为轻度、中度、重度3类[4]。

目前,国内外主要以电导率和pH值作为衡量土壤盐碱程度的指标[5-6]。盐土含盐量一般为0.6%~2.0%,含盐成分以NaCl为主,可溶性盐类含量超过2 g/kg;碱土是指代换性钠离子占阳离子代换量20%以上、pH值>8、含盐成分以Na2CO3为主的土壤[7-8]。土壤盐碱化包括盐化和碱化2个不同的成土过程。我国盐碱地大多分布在华北、东北和西北的内陆干旱、半干旱区以及沿海地区,分布广、范围大,严重影响区域的生态环境和农业可持续发展[9-11]。土壤结构的研究是获取土壤团聚体基础数据的关键[12]。土壤团聚体是土壤结构的基本单元,对土壤水、肥、气、热和生物学特征具有重要的维护和调节作用。土壤团聚体主要通过无机物与有机物黏结而成,微生物依靠相互之间协同作用[13-15],分解土壤有机质,释放出可供植物生长利用的养分,影响团聚体的形成和稳定,而土壤所含团聚体数量直接影响土壤质量[14,16-18]。程丽娟等[19]在土壤上接种大豆根瘤菌(Bradyrhizobiumjaponicum)、圆褐固氮菌(Azotobacterchrococcum)、胶质芽孢杆菌(Bacillusmucilaginosus)、根霉菌(Rhizopus)、放线菌(Actinomycete),研究其对土壤团聚体的影响。结果显示,接种菌对土壤大团聚体(粒径5~2 mm)的形成具有良好的促进效应。MARTIN[20]研究发现,土壤放射杆菌(Agrobacteriumrediobacter)和多黏芽孢杆菌(Bacilluspolymexa)分泌的多糖会促进团聚体的稳定,其效果优于根癌土壤杆菌(Agrobacteriumtumefaciens)和三叶草根瘤菌(Rhizobiumtrifolii)。盐碱土壤中存在大量嗜(耐)盐菌,其对土壤团聚体和结构的影响研究鲜有报道。鉴于此,本试验通过嗜(耐)盐菌株的不同组合,研究其对盐碱地不同粒径土壤团聚体含量的影响,为盐碱地的改良提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试土样

试验设在宁夏省银川市贺兰县金贵镇银光村(38°29′15″N、106°20′24″E)。2018年4月20日采集耕作层土样,带回实验室风干后过0.25 mm筛备用。供试土壤理化性质:pH值8.40、全盐含量1.83 g/kg、有机质含量9.90 g/kg、全氮含量 1.18 g/kg、全磷含量0.59 g/kg、碱解氮含量0.042 g/kg、有效磷含量3.38 mg/kg、速效钾含量0.32 g/kg。

1.2 供试菌株

试验所用菌株为从盐碱地土壤筛选出的3株嗜(耐)菌,分别为达板喜盐芽孢杆菌(Halobacillusdabanensis)、盐单胞细菌(Halomonasmeridiana)、枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis)。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 菌悬液制备 挑取纯化后的菌株,接种到灭菌牛肉膏蛋白胨液体培养基中,置于恒温震荡器,30 ℃、180 r/min条件下培养24 h。将培养液分装于灭菌的100 mL离心管中,室温条件下于5 000 r/min离心10 min,收集湿菌体。然后用灭菌的生理盐水(0.9%的NaCl溶液)洗涤3次,再用生理盐水将菌体调配成菌悬液,使吸光度值OD600=1.0。

1.3.2 试验设计 将3株菌株进行组合,设置为7个不同处理:T1(达板喜盐芽孢杆菌)、T2(盐单胞细菌)、T3(枯草芽孢杆菌)、T4(达板喜盐芽孢杆菌+盐单胞细菌)、T5(达板喜盐芽孢杆菌+枯草芽孢杆菌)、T6(盐单胞细菌+枯草芽孢杆菌)、T7(达板喜盐芽孢杆菌+盐单胞细菌+枯草芽孢杆菌);无菌水作对照(CK)。将不同组合菌剂配制成质量分数为6%的菌悬液(如土样质量20 g,加入单株菌悬液1.2 mL或2株菌悬液每种0.6 mL或3株菌悬液每种0.4 mL)。

1.3.3 培养皿试验 称取20 g土样过0.25 mm筛,置于培养皿中,将6%菌悬液1.2 mL接入到盛有土样的培养皿中,取等量无菌水作为对照(CK),每个处理重复7次。将各处理培养皿置于28 ℃培养箱培养45~90 d,每天喷2 mL无菌水使其保持湿润,培养至45、90 d时采用湿筛法分别测定不同粒径土壤团聚体含量[21]。

1.3.4 盆钵试验 将盆钵(高10 cm、盆口直径15 cm、盆底直径7.5 cm)进行高压蒸汽灭菌,每个盆钵底部铺上3 cm灭菌石英砂(30 g),然后将纱布(3层)铺于石英砂上。称取200 g过0.25 mm筛的土样,加入6%菌悬液12 mL,等量无菌水作对照(CK),每个处理重复5次。盆钵上面用灭菌纸封口,置于28 ℃培养箱培养45~90 d。每天喷12 mL无菌水使其保持湿润,培养至45、90 d时采用干筛和湿筛法分别测定不同粒径土壤团聚体含量[19,22]。

1.4 不同粒径土壤团聚体含量测定

干筛法:从盆钵中取200 g土样,尽量保持原状置于套筛(孔径依次为5、2、1、0.5、0.25 mm)顶部,振荡5 min,测定各级孔径筛子上土样质量,计算不同粒径土壤团聚体含量。

湿筛法:取200 g盆钵中的原状土样置于1 L量筒中,沿量筒边缘缓慢加入去离子水至饱和状态,然后将饱和土样转移至水桶中的套筛(孔径依次为 5、2、1、0.5、0.25 mm)顶部,利用振荡仪 30次/min上下振荡 5 min。分别将各级孔径筛子上的土样置于铝盒烘干、称质量(Wwit),然后再加入10 mol/L六偏磷酸钠溶液10 mL,并用玻璃棒搅拌分散,置于相应孔径筛子振荡。分别将留在筛子上的土样烘干、称质量(Wwis)。各粒径团聚体质量Wwi=Wwit-Wwis,基于此,计算不同粒径土壤团聚体含量。

1.5 数据处理

利用Excel软件计算与作图,用SPSS软件对试验数据进行方差分析和显著性分析。

2 结果与分析

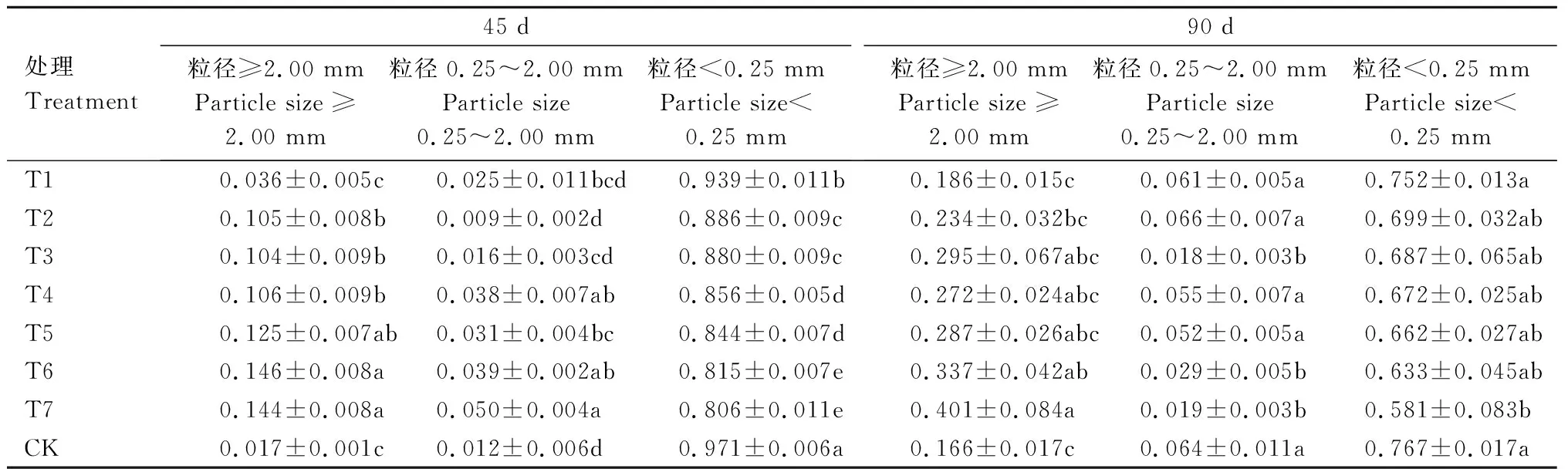

2.1 培养皿试验不同组合嗜(耐)盐细菌对不同粒径土壤团聚体含量的影响

从表1可以看出,培养45 d时,处理T1中粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,但差异不显著,处理T2、T3中粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,且差异显著。复合菌处理中粒径≥2.00 mm土壤团聚体含量均高于CK,且差异显著,其中,处理T6粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量最高,达0.146%,表明所有复合菌均对粒径≥2.00 mm的土壤团聚体的形成具有促进作用。单株菌处理中,处理T2和T3对粒径≥2.00 mm土壤团聚体形成的促进作用优于处理T1。复合菌处理对粒径≥2.00 mm土壤团聚体形成的促进作用优于单株菌。

单株菌处理中,处理T1和T3粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,但差异不显著,处理T2粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量低于CK。复合菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,且差异显著。其中,处理T7粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量最高,达0.050%。处理T1和T3对粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体形成的促进作用优于处理T2,处理T2对于粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体的促进作用没有促进作用,复合菌处理对粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体的促进作用优于单株菌。无论单株菌还是复合菌处理,粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均低于CK,表明该3株嗜(耐)盐菌对于粒径<0.25 mm土壤团聚体的形成没有促进作用。

培养90 d时,单株菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,但差异不显著。复合菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,其中,处理T6、T7与CK相比差异显著,处理T7粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量最高,达0.401%。单株菌处理、达板喜盐芽孢杆菌+盐单胞细菌处理与达板喜盐芽孢杆菌+枯草芽孢杆菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量差异不显著。处理T1、T3粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量低于CK,处理T2粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,但与CK相比差异不显著,复合菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均低于CK。无论单株菌还是复合菌处理粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均低于CK。

表1 培养皿试验不同处理、不同培养时间对不同粒径土壤团聚体含量的影响Tab.1 Effects of different treatments and incubation time on the content of soil aggregates with different particle sizes in peri dish experiment %

注:同列数据后不同小写字母表示各处理之间差异显著(P<0.05),下同。

Note:Different lowercase letters after the same column of data indicate significant differences between treatments(P<0.05),the same below.

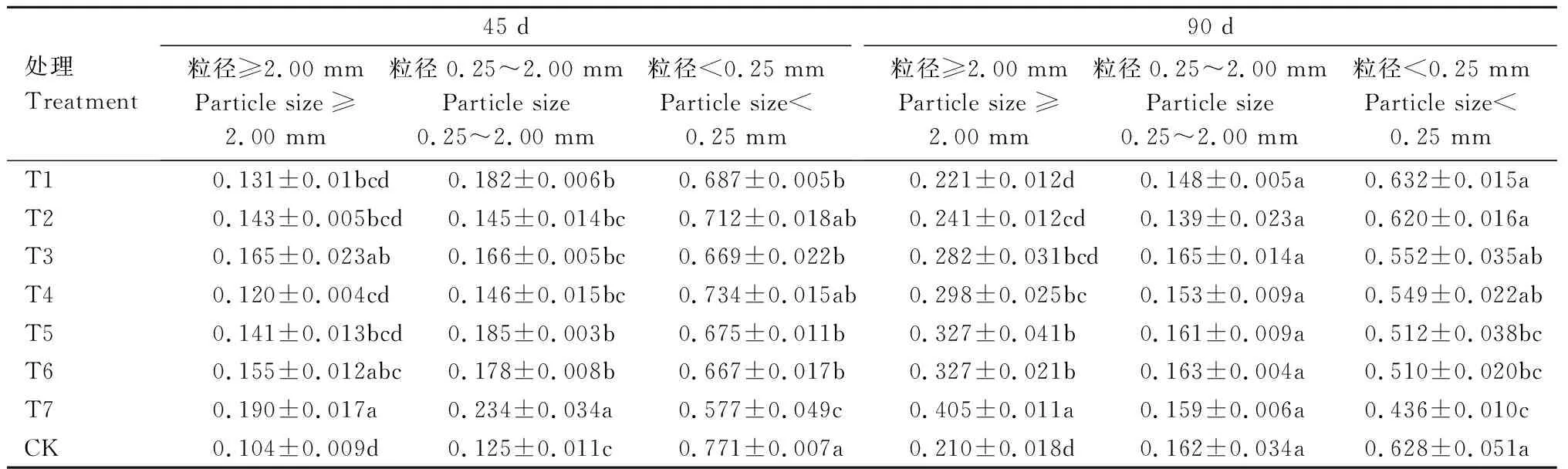

2.2 盆钵试验不同组合嗜(耐)盐细菌对不同粒径土壤团聚体含量的影响

盆钵中培养45、90 d,利用干筛法分析不同组合嗜(耐)盐细菌对不同粒径土壤团聚体含量的影响,结果见表2。培养45 d时,单株菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,其中,处理T3与CK相比差异显著;复合菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,其中,处理T6、T7与CK相比差异显著,处理T7粒径≥2.00 mm土壤团聚体含量最高,达0.190%。处理T3对粒径≥2.00 mm的土壤团聚体的促进作用优于处理T1和T2。单株菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,其中,处理T1与CK相比差异显著;复合菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,其中,处理T5、T6、T7与CK相比差异显著。单株菌和复合菌处理粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均低于CK。

培养90 d时,单株菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,但差异不显著;不同复合菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,且差异显著。其中,处理T7土壤团聚体含量最高,达0.405%,表明达板喜盐芽孢杆菌+盐单胞细菌+枯草芽孢杆菌对粒径≥2.00 mm的土壤团聚体形成的促进效果最明显。处理T3粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,但差异不显著;处理T6粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量略高于CK,差异不显著;其余各处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均低于CK。处理T1粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量高于CK,但差异不显著;复合菌处理粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均低于CK。

表2 盆钵试验不同处理、不同培养时间对不同粒径土壤团聚体含量的影响(干筛法)Tab.2 Effects of different treatments and incubation time on the content of soil aggregates with different particle sizes dry sieving in pot experiment %

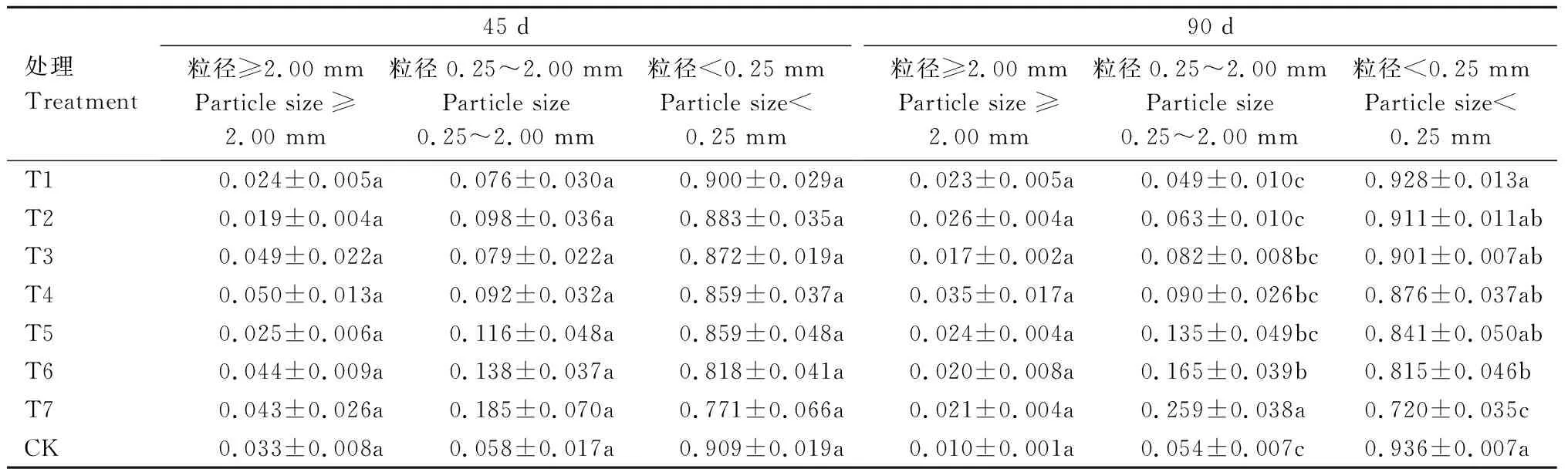

盆钵中培养45、90 d,利用湿筛法分析不同组合嗜(耐)盐细菌对土壤团聚体含量的影响,结果见表3。培养45 d时,处理T3粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,差异不显著;处理T4、T6、T7粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,但差异不显著。单株菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,但差异不显著;复合菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,但差异不显著。表明单株菌或复合菌处理对粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体形成的促进效果甚小。单株菌和复合菌处理粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均低于CK,表明此3株菌对于粒径<0.25 mm的土壤团聚体的形成无促进作用。

表3 盆钵试验不同处理、不同培养时间对不同粒径土壤团聚体含量的影响(湿筛法)Tab.3 Effects of different treatments and incubation time on the content of soil aggregates with different particle sizes wet sieving in pot experiment %

培养90 d时,单株菌和复合菌处理粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量均高于CK,但差异不显著。处理T2、T3粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,但差异不显著;复合菌处理粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量高于CK,其中,处理T6、T7与CK相比差异显著,处理T7粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量最高,达0.259%,表明达板喜盐芽孢杆菌+盐单胞细菌+枯草芽孢杆菌对粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体形成的促进效果最明显。单株菌和复合菌处理粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均低于CK。

3 结论与讨论

土壤团聚体是由砂粒、粉粒、黏粒在各种有机、无机胶结剂的作用下,形成大小形状不同,空隙分布、组成及稳定性具有一定差异的土壤基本结构单元,其含量、组成和粒径分布对作物生长和土壤肥力具有重要作用[22-27],是土壤结构研究的重要内容。微生物是陆地生态系统物质循环的主要推动力[28-29]。微生物分解土壤有机质,形成土壤腐殖质,分泌多糖、多聚物和酶,影响土壤团聚体的形成和稳定[30-35],释放供植物和其他生物生长发育所需要的养分。研究微生物对土壤团聚体的影响对于更好地调控和管理土壤结构以及土壤培肥具有重要意义。

在本试验条件下,利用从盐碱土中分离的达板喜盐芽孢杆菌、盐单胞细菌和枯草芽孢杆菌接种培养皿和盆钵中的盐碱土样,分别培养45、90 d,采用湿筛和干筛法测定不同粒径土壤团聚体含量。结果显示,培养皿试验培养45 d时,处理T6粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量相比CK明显增加。培养90 d时,测定不同粒径土壤团聚体含量,处理T7粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量相比CK显著增加。表明达板喜盐芽孢杆菌对土壤团聚体的形成具有促进作用,并与盐单胞细菌、枯草芽孢杆菌产生协同效应。培养皿试验培养45 d时,处理T7粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量相比CK显著增加。利用干筛法,盆钵培养45 d时,处理T7粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量相比CK显著增加,培养90 d时,处理T7粒径≥2.00 mm的土壤团聚体含量相比CK显著增加,表明随着培养时间的延长,3株菌相互作用,促进土壤团聚体的形成;培养45 d时,处理T7粒径0.25~2.00 mm的土壤团聚体含量相比CK明显增加,培养90 d时,处理T3粒径0.25~2.00 mm土壤团聚体含量相比CK增加,表明随着培养时间的延长,枯草芽孢杆菌发挥作用,对土壤团聚体的形成具有促进作用。利用湿筛法,盆钵培养45 d时,处理T4粒径≥2.00 mm土壤团聚体含量相比CK明显增加,培养90 d时,处理T4粒径≥2.00 mm土壤团聚体含量相比CK明显增加,表明随着培养时间的延长,达板喜盐芽孢杆菌与盐单胞细菌一直发挥着促进粒径≥2.00 mm土壤团聚体含量增加的作用;培养45 d时,处理T7粒径0.25~2.00 mm土壤团聚体含量相比CK明显增加,培养90 d时,处理T7粒径0.25~2.00 mm土壤团聚体含量相比CK显著增加,表明随着培养时间的延长,3株菌相互作用促进土壤团聚体的形成。除盆钵试验干筛法培养90 d达板喜盐芽孢杆菌处理外,单株菌和复合菌处理对于粒径<0.25 mm的土壤团聚体含量均没有促进效果。随着培养时间的延长,微生物对不同粒径土壤团聚体的影响会发生变化,并受测定方法的影响。周蓓蓓等[36]通过一维土柱试验得出,在盐碱土中施加不同量的枯草芽孢杆菌,对粒径>0.25 mm的水稳性团聚体含量起到提升作用,与本试验的结果基本一致。罗欢[37]在芽孢杆菌对植物的促生和耐盐作用及其相关机制的研究中得出,芽孢杆菌能够与其他微生物协同作用,改善土壤团粒结构,而本试验结果表明,达板喜盐芽孢杆菌+盐单胞细菌+枯草芽孢杆菌对团聚体形成的促进效果大多优于单株菌。不同微生物种类或功能类群对不同粒径的土壤团聚体有着不同的影响,进一步深入开展相关机制研究有着重要的意义。