施氮对黄土高原半湿润区冬小麦产量和水分利用效率的影响

2019-08-22朱云鹏党亚爱王国栋

朱云鹏,王 霖,党亚爱,王国栋

(1. 西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌 712100; 2. 西北农林科技大学理学院,陕西杨凌 712100)

水分和养分是作物良好生长的重要条件,土壤水分不足和肥力低下是制约农业发展的主要因素。黄土高原的旱作农业历史悠久,其南部属于半湿润易旱地区,该地区土壤湿度适中,年均降水量在640 mm左右,主要集中在7-10月。研究表明,适量的降水量可满足作物正常生长发育的需要,轻度干旱条件下追施氮肥能够缓解水分胁迫对植物造成的不良影响[1-3]。在华北平原年降水量为515 mm、冬小麦生育期降水量为222 mm、施氮量为300 kg·hm-2时,小麦生长良好,产量能达到较高水平(4.6 t·hm-2)[4]。在黄土高原南部的关中平原区冬小麦生育期降水量为256 mm时,增施氮肥能显著增加产量,当施氮量为262.5 kg·hm-2时,产量达到最高值8.4 t·hm-2[5]。在降水适量时,合理施肥对提高作物产量尤为重要[6]。黄土高原南部半湿润区土壤肥力较低,土壤有机质含量平均为1%,改善土壤养分是该区提高有限降水生产能力的关键[1]。在秸秆还田条件下合理配施氮肥可显著增大冬小麦根量,扩大水分、养分吸收的空间,提高水分利用效率[5,7],能增加小麦产量、干物质转运量和氮肥利用率,有利于小麦产量和品质形成[8-10]。秸秆配施氮肥能促进秸秆腐解,提高耕层土壤的有机质含量,增加土壤肥力,改善土壤结构和理化性质,增强土壤保水保肥能力,优化农田生态环境[11]。但是过量施氮不仅不会增加作物产量,而且还会导致土壤pH、有机质明显下降;施氮量越大,土壤酸化越严重,破坏土壤环境,降低土壤质量[12]。本研究在前人研究的基础上,在黄土高原南部杨凌地区,以冬小麦为研究对象,在秸秆全量还田条件下,进行了田间试验,分析施氮对冬小麦产量及水分利用效率的影响,以期为冬小麦生产的合理施氮提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

田间定位试验自2016年6月在陕西省杨凌区下川口村(北纬34°16′8″,东经108°04′25″,海拔460 m)进行。该区域属于暖温带半湿润季风气候区,年均气温为12.9 ℃,年均降水640 mm,约60%的降水集中在7-10月份。该区土壤类型为土垫旱耕人为土,主要耕作方式为冬小麦与夏玉米轮作。试验地0~20 cm耕层土壤容重1.3 g·cm-3, pH 8.1,有机碳含量11.76 g·kg-1,总氮含量1.13 g·kg-1,总磷含量1.06 g·kg-1,总钾含量19.66 g·kg-1。本研究数据来源于2016年10月-2018年5月冬小麦生长季测定结果。

1.2 试验设计

试验采用随机区组设计,设置0 kg·hm-2、100 kg·hm-2、200 kg·hm-2、300 kg·hm-2和400 kg·hm-25个不同的施氮量处理,分别用N0、N100、N200、N300和N400表示。每个处理3个重复,共15个小区,小区面积125 m2(10 m×12.5 m)。冬小麦品种为西农979,播种量为300 kg·hm-2,播种前基施氮肥,每个处理施用P2O590 kg·hm-2和K2O 60 kg·hm-2,将作物残茬切碎,混入土壤。尿素作为氮肥,Ca(H2PO4)2·H2O作为磷肥,K2SO4作为钾肥。

1.3 测定项目和方法

在2017和2018年冬小麦返青期、拔节期、扬花期和成熟期四个生育时期取样。每个小区随机取0.1 m2样品,用于测定干物质量;成熟期每个小区取3 m2(1 m×3 m)样品,用于测定籽粒产量;小麦干物质量和籽粒产量均以75 ℃烘干后质量表示。同时在每个小区中使用直径为 4 cm的螺旋钻随机钻取0~200 cm土壤样品,每20 cm一层,每个土壤样品去除可见的植物残体和砾石后,采用烘干法在105 ℃下烘 24 h用于测定土壤含水量。

1.4 数据计算

土壤质量含水量 = (烘干前鲜土质量 - 烘干后干土质量)/烘干后干土质量 × 100%。

土壤蓄水量 = ∑(ai×bi×ci),式中i为土层,ai为土壤质量含水量(%),bi为土层的土壤容重(g·cm-3),ci为土层厚度。

土壤蓄水消耗量 = 播种前0~200 cm土层土壤蓄水量 - 收获后0~200 cm土层土壤蓄 水量。

农田总耗水量(ET)利用水量平衡方程式计算(因试验地平坦,未考虑地表径流渗漏等):

ET = 土壤蓄水消耗量 + 生长期有效降 雨量。

干物质量水分利用效率 = 干物质量/总耗水量。

籽粒产量水分利用效率 = 籽粒产量/总耗水量。

1.5 数据处理

所有的试验数据均采用Origin 2017软件作图和SPSS 23.0数据处理系统进行单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 施氮对冬小麦干物质量、产量及收获指数的影响

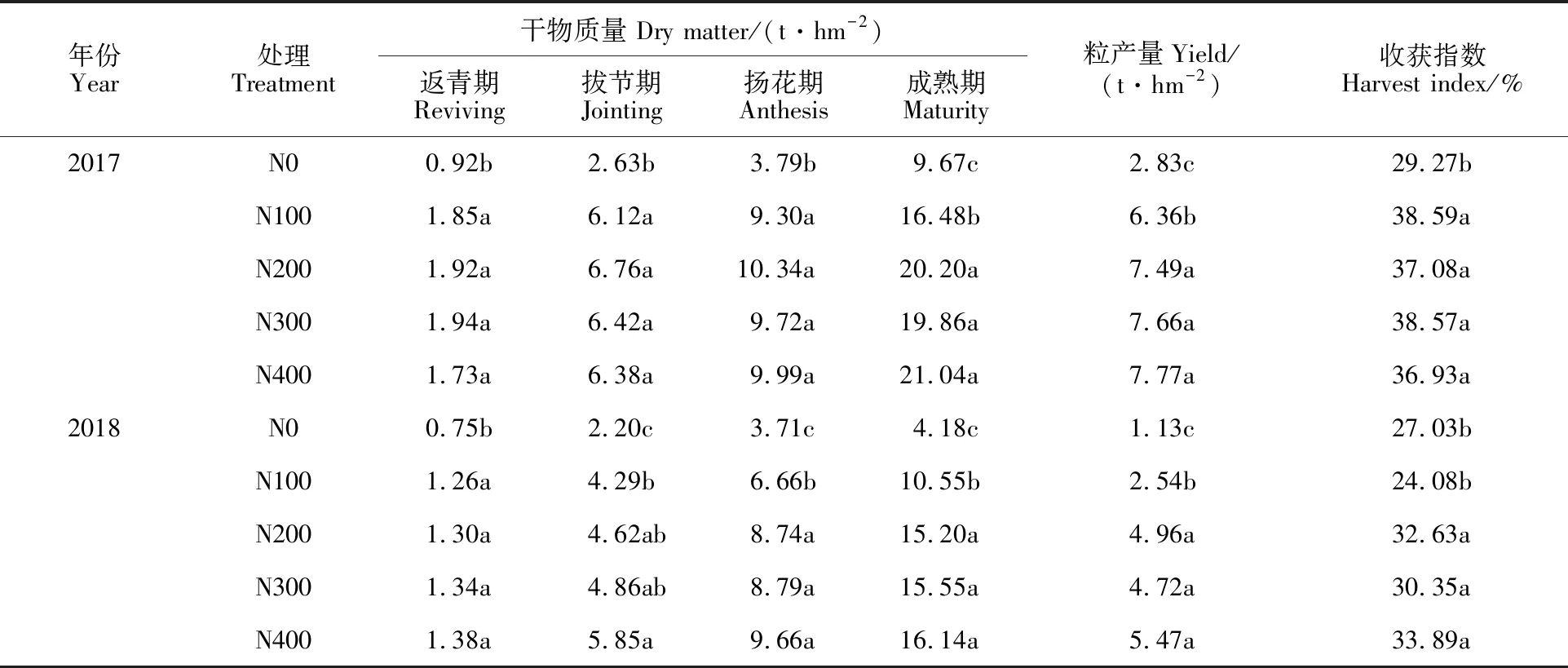

施氮对2017和2018年冬小麦不同生育时期的干物质量、籽粒产量和收获指数均有显著影响(表1)。施氮处理(N100~N400)的冬小麦在返青期、拔节期和扬花期的干物质量均显著高于未施氮处理(N0),但N200~N400处理间差异均不显著;成熟期N200~N400 处理的干物质量和籽粒产量显著高于N100处理,但是N200~N400处理间干物质量和籽粒产量均差异不显著。这说明适量施氮可促进小麦干物质积累及高产,增进同化物向籽粒产量的转化。

表1 施氮对冬小麦产量及收获指数的影响Table 1 Effects of nitrogen fertilizer on winter wheat yield and harvest index

同一列相同年份数据后不同小写字母表示处理间差异达到0.05显著水平。下表同。

Different lower-case letters following data in the same columns in the same year indicate significant difference among the treatments at 0.05 level. The same in table 2.

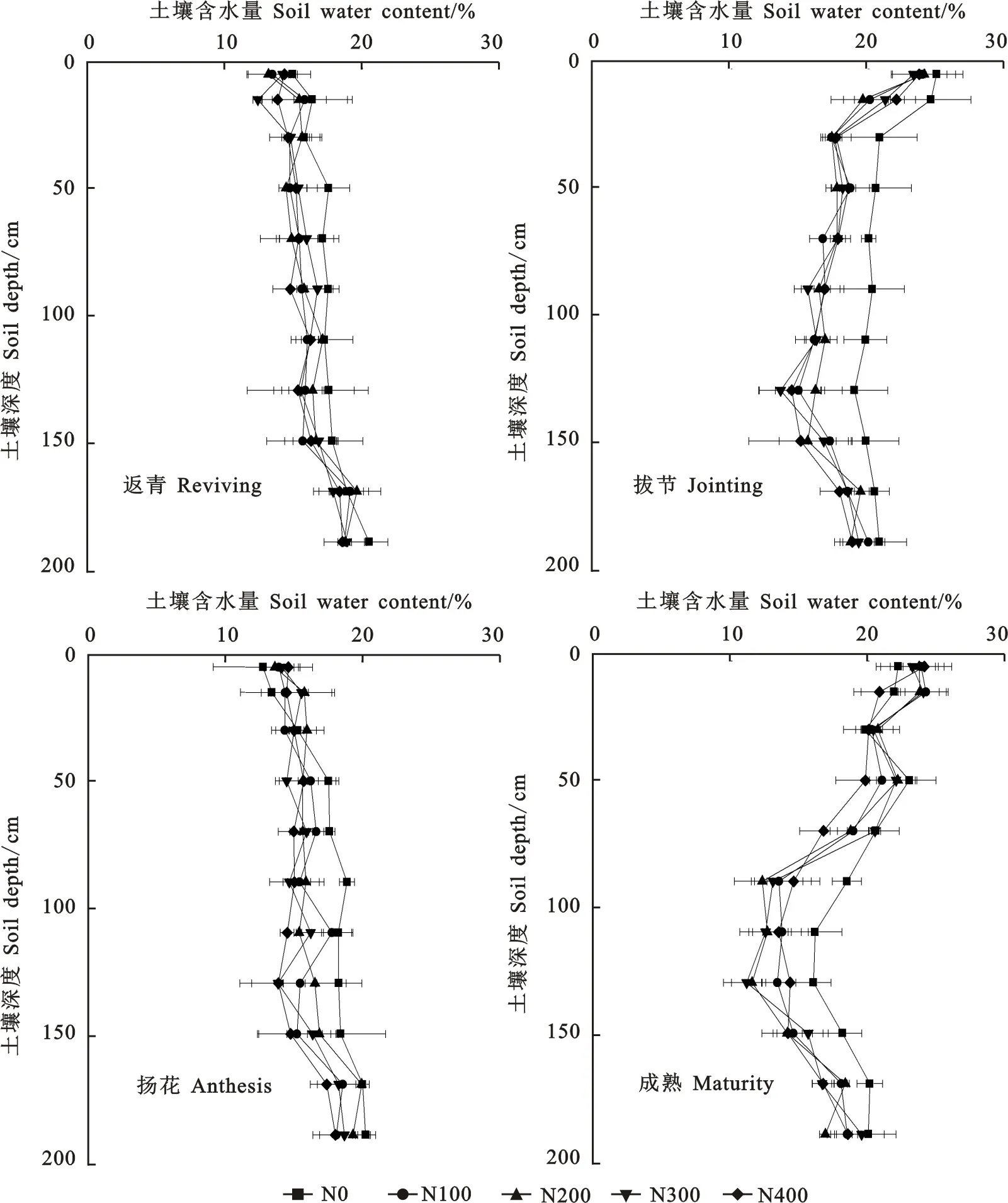

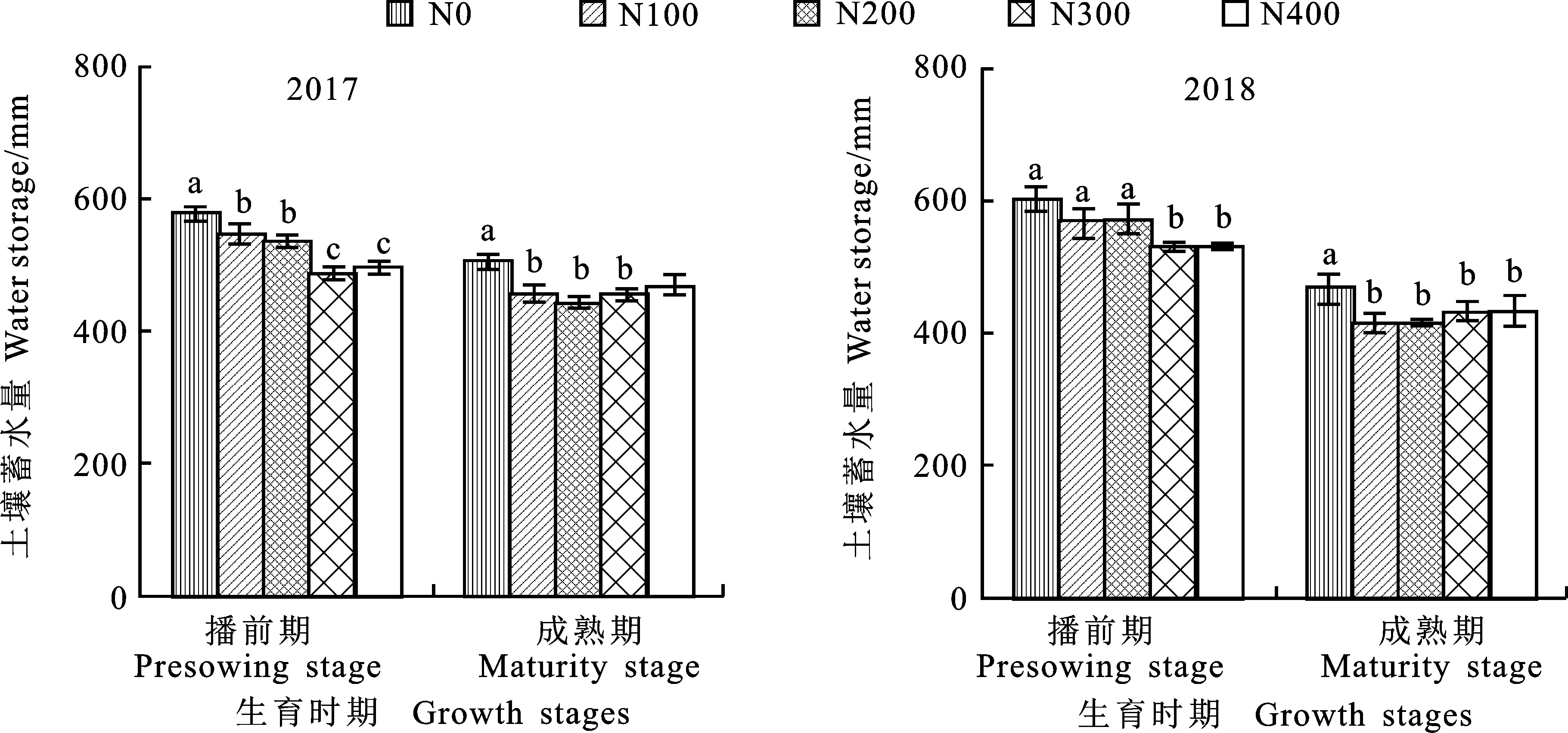

2.2 施氮对麦田土壤含水量及蓄水量的影响

施氮明显降低了麦田土壤含水量(图1)。冬小麦在返青前主要利用50 cm以上土层水分,由于此时植株耗水较少及降水的补充,不同处理间土壤含水量差异不显著。由于拔节前降水较多,拔节期各处理0~50 cm土层的含水量均升高,且冬小麦主要吸收水分的土层深度超过100 cm,施氮处理的0~100和100~200 cm土层含水量均低于N0处理。在扬花期,0~90 cm土层的含水量在不同处理间差异不显著,施氮处理的90~170 cm土层含水量低于N0处理,尤其是90~150 cm土层含水量差异更明显。在成熟期,0~90 cm土层含水量在不同处理间差异不显著, 90~170 cm土层的含水量表现为施氮处理低于N0处理,说明冬小麦在成熟前主要利用90~170 cm土层水分。2017和2018年冬小麦成熟期,N0处理的 0~200 cm土层蓄水量显著高于N100~N400处理,施氮处理间差异不显著(图2),说明施氮可促进小麦对土壤水分的吸收,但过多施氮对小麦吸收水分的效应不明显。

2.3 施氮对冬小麦水分利用效率的影响

由表2可以看出,2017和2018年冬小麦耗水量随施氮量的增加呈先增后减趋势,N100和N200处理显著高于其他处理,但此二处理差异不显著。籽粒产量水分利用效率和干物质量水分利用效率随施氮量增加而增加,N400处理与N0~N200处理间差异均显著,但与N300处理差异不显著。这表明适量施氮可促进水分有效利用。

图1 2017年不同施氮处理冬小麦生育期0~200 cm土层含水量变化Fig.1 Variation of soil water content in 0-200 cm soil layer during the growth stages of winter wheat under different nitrogen application treatments in 2017

3 讨 论

施氮和秸秆还田是黄土高原南部半湿润区常用的农田管理模式。合理施氮与秸秆还田相结合可为作物生长和养分吸收提供更好的条件[13]。秸秆还田条件下,施氮能够促进冬小麦分蘖及其成穗,增加有效穗数和产量[14],提高氮素利用效率,但当施肥量达到一定值时,籽粒产量不再显著增加[15]。而在华北平原的研究表明,秸秆覆盖显著减少了小麦穗数,增加了穗粒数,对千粒重无明显影响,导致产量下降[4]。本研究中,在秸秆全量还田条件下,与N0处理相比,N200处理能显著提高小麦干物质量和籽粒产量,但进一步提高施氮量,二指标不再显著增加。相比2017年,2018年冬小麦干物质量和籽粒产量减少,这可能归因于播种期出现连续降雨,小麦播期延后,播种后又出现寒潮。这些因素均导致小麦苗少苗弱,群体、个体质量变差,从而不利于干物质积累和产量的形成。

图柱上不同字母表示处理间差异显著。

Different letters on the columns indicate significant differences among the treatments at 0.05 level.

图2 施氮对冬小麦不同生育期0~200 cm土壤蓄水量的影响

施氮会促进作物生长及根系吸收水分和养分,增加作物耗水量,引起土壤蓄水量下降[16]。本研究中, 施氮处理的土壤蓄水量显著低于N0处理,但相比N0处理,小麦耗水量在低氮处理(N100和N200)下增加,在高氮处理(N300和N400)下减少。这可能是由于在长期的定位试验中,高氮处理下作物营养生长状况较好,生物量和秸秆还田量均较大,增强了土壤蓄水和抑制棵间土壤水分蒸发的能力,从而减少了小麦耗水量[11,17](图2)。冬小麦对土壤各层水分的吸收随着生育时期的变化而变化[18]。分蘖、返青和拔节期冬小麦主要吸收利用表层土壤水,且对各层土壤水分的利用随着深度的增加而减少;在孕穗期,冬小麦对80 cm处土壤水利用最多;开花期80~180 cm处土壤水是冬小麦的重要水源;乳熟期 40~80 cm土壤水分成为主要水源。本研究结果表明,在返青期以前,冬小麦主要利用土深50 cm以上的水分。拔节期前,冬小麦主要利用土深100 cm以上的水分。扬花期前,冬小麦主要利用 90~150 cm土层水分。成熟期前,冬小麦主要利用90~170 cm土层水分。

水分利用效率由作物产量和耗水量的比值决定。合理施氮结合秸秆还田可显著提高作物产量和水分利用效率,但是过量施氮会增加耗水量、降低产量和水分利用效率[6,13,19]。本研究中2017和2018年N200处理的产量、耗水量、籽粒产量水分利用效率和显著高于N0处理,N300和N400处理的籽粒产量水分利用效率虽有进一步增加,但变化已不明显。综合来看,在秸秆全量还田的条件下,在N200处理下冬小麦产量已经接近饱和值,过多施氮的增产效果不显著,虽然可进一步提高水分利用效率,但会导致经济效益下降,不利于小麦高产高效栽培,因此在黄土高原南部半湿润区小麦以施氮200 kg·hm-2最佳。