大麦单株产量性状的杂种优势及其稳定性分析

2019-08-22孙远东朱昊华张新忠郭宝健王菲菲许如根

孙远东,朱昊华,吕 超,张新忠, 郭宝健,王菲菲,许如根

(1.江苏省作物遗传生理重点实验室/植物功能基因组学教育部重点实验室/江苏省作物基因组学和分子育种重点实验室, 扬州大学农学院,江苏扬州 225009;2.江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心,扬州大学,江苏扬州 225009)

杂种优势利用是提高作物产量及改良品质的有效手段之一,水稻、玉米等作物杂种优势的成功利用为世界粮食产量的增加做出了巨大的贡献。大麦是世界上的第四大禾谷类作物。1941年,Immer[1]首次报道杂交大麦产量优势为27%左右;而Hagberg[2]则认为,杂交大麦产量无优势。Fejer等[3]研究指出,春性与冬性大麦杂交后代的杂种优势大于100%。林佩霞等[4]研究表明,大麦单株粒重、单株粒数、主穗粒重、分蘖数、粒重的杂种优势为10%~20%。许如根等[5-6]认为,大麦杂种F1普遍存在中亲优势,仅有28%的组合存在显著超亲优势。陈晓东等[7]研究认为,大麦株高、穗下节间长、穗长和千粒重多为正向优势,单株穗数、穗粒数和单株粒重多呈负向优势。张新忠等[8]的研究表明,72个杂交大麦的7个性状显著正向中亲优势组合出现率为72.4% ,显著超亲优势组合出现率为19.6%。以上研究均是以遗传背景差异较大的品种(系)或大麦不育系与恢复系配制的杂交种F1为材料,因供试材料的遗传背景及研究环境不同,组合数偏少,不同研究者报道的大麦杂种优势的表现及其稳定性差异较大。为明确不同环境下大麦产量性状的杂种优势稳定性,本研究以113个(Nasonijo×泰兴 9425)DH系配制的永久F2群体及其亲本为材料,通过3年4种环境的大田鉴定,研究大麦单株产量性状杂种优势的表现及其稳定性,以期为大麦单株产量性状杂种优势的QTL分析奠定基础,也为大麦杂种优势的利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以113个(Nasonijo×泰兴 9425)DH系按照1×2、1×3、2×3、2×4、……112×1、112×113、113×1、113×2方式组配的226个杂种F1构建的永久F2(IF2)群体及其亲本为材料。其中,Nasonijo为日本引进二棱优质啤酒大麦品种,泰兴 9425为江苏育成的二棱大麦品种,(Nasonijo×泰兴 9425)DH系由澳大利亚塔斯马尼亚大学周美学教授提供。

1.2 试验设计

本试验2015-2016年大麦生长季同时在扬州大学试验农场和盐城大中农场农科所进行,2016-2017年及2017-2018年大麦生长季均在盐城大中农场农科所进行。3年4种环境条件下的播种方式相同,亲本及杂交种均采取点播,每材料点播3行,行长90 cm,行距20 cm,株距5 cm,3次重复。田间管理同大田生产。

1.3 性状测定

植株成熟后,每材料从中间行取6株进行考种,田间调查主穗粒数(GNPS)和单株穗数(SNPP),收获晒干后测单株生物量(BWPP),再用单株脱粒机脱粒,测千粒重(TKW)和单株产量(GWPP)。

1.4 数据统计分析

试验数据用Excel整理。中亲优势值和超亲优势值参照许如根等[5]方法进行计算,MPH=F1-(P1+P2)/2,BPH=F1-Pb,其中MPH和BPH分别代表中亲优势值和超亲优势值,F1代表杂种性状表现,P1和P2分别代表双亲性状表现,Pb代表优值亲本表现。描述性统计分析、独立样本t测验、方差分析及聚类分析均使用SPSS 16.0软件进行。

2 结果与分析

2.1 DH群体和永久F2的产量性状的平均表现与差异

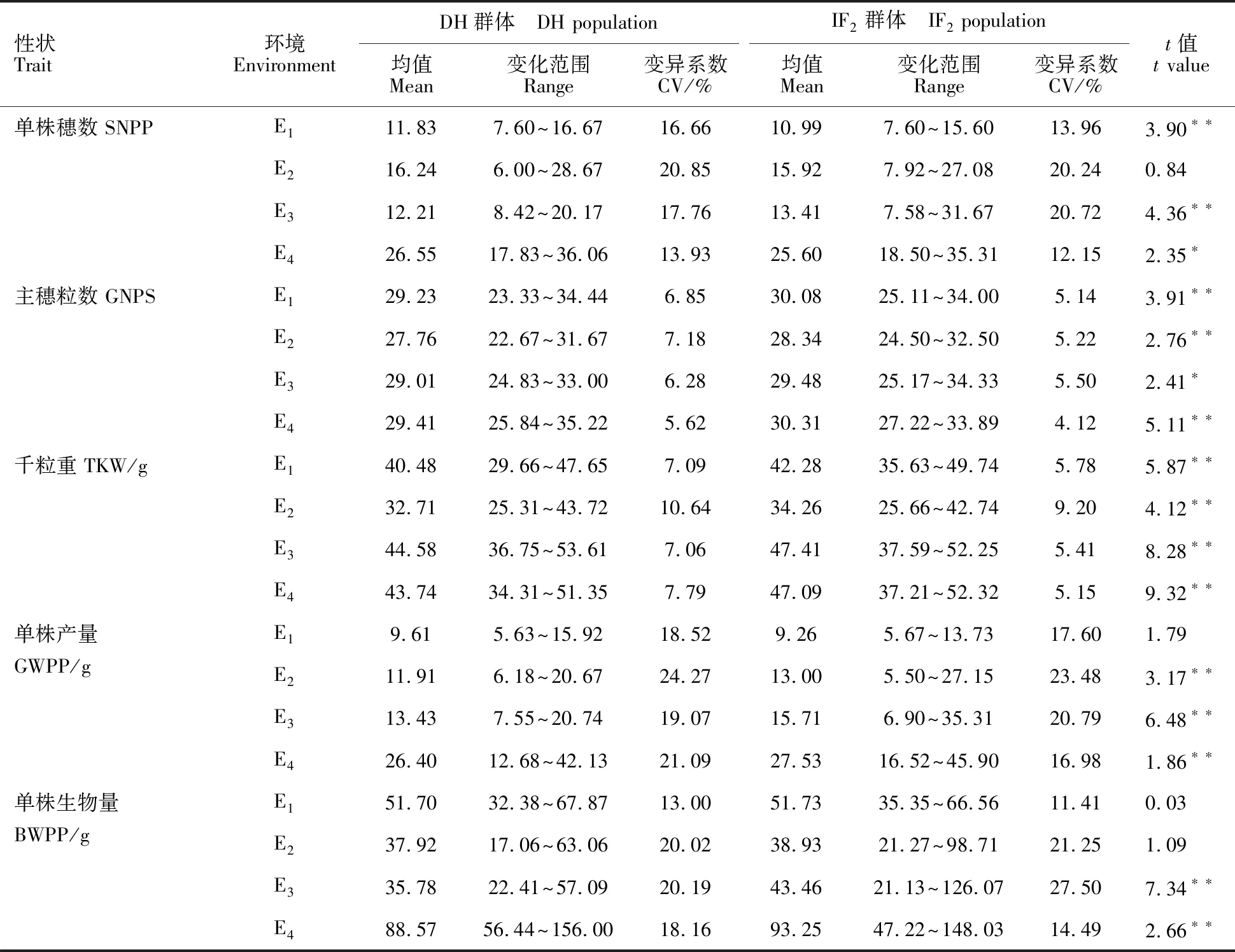

由表1可知, 2017-2018年盐城市大中农场农科所试点(E4)IF2群体和DH群体的单株穗数、单株产量及单株生物量等被测产量性状均大于在其他3个环境的表现,其余3个环境间各被测产量性状的表现差异不大。IF2群体和DH群体的单株穗数、单株产量及单株生物量在4个环境下的变异系数均大于10%,主穗粒数和千粒重在4个环境下的变异系数均小于10%(DH群体E2环境下的千粒重除外)。除E2环境的单株穗数、E1环境的单株产量及E1和E2环境的单株生物量外,其余各环境下IF2被测产量性状表现均与DH群体差异显著。

表1 DH群体和永久F2(IF2)群体单株产量性状的比较Table 1 Comparison of yield traits in DH population and IF2 population

E1:2015-2016年盐城市大中农场农科所试点; E2:2015-2016年扬州大学试验农场试点; E3:2016-2017年盐城市大中农场农科所试点; E4:2017-2018年盐城市大中农场农科所试点。 *和**分别表示DH群体与其IF2群体在0.05和0.01水平上差异显著。下同。

E1:2015-2016 at Yancheng city Dazhong Farm; E2:2015-2016 at Yangzhou University; E3:2016-2017 at Yancheng city Dazhong Farm; E4:2017-2018 at Yancheng city Dazhong Farm.*and ** represent significant differences between DH population with their IF2population at 0.05 and 0.01 levels, respectively. The same in tables 2 and 4.

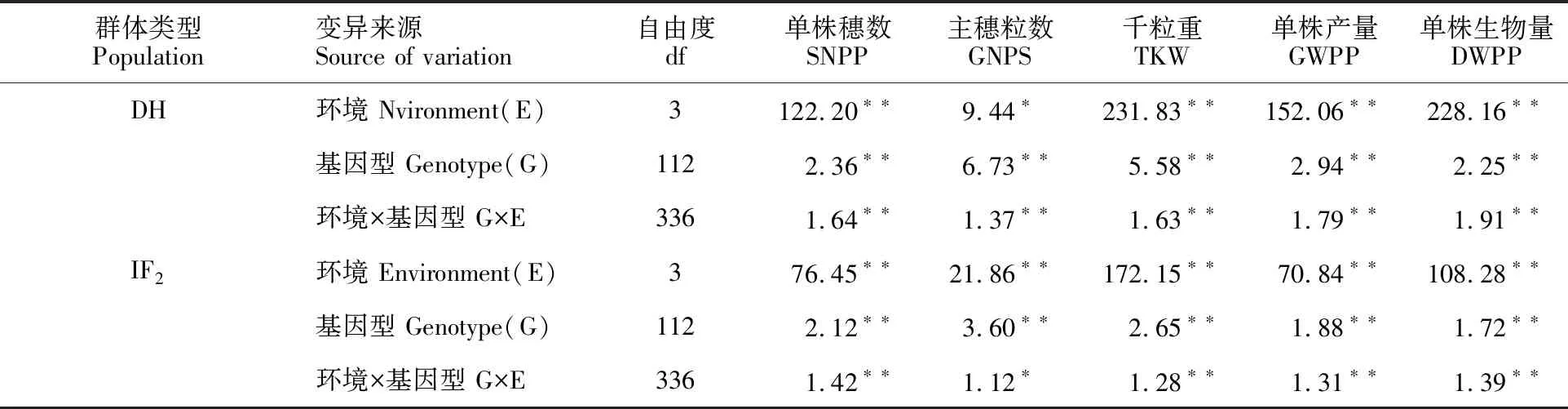

2.2 DH群体和IF2群体产量性状方差分析

由表2可知,环境、基因型及基因型与环境互作对DH群体和IF2群体的单株穗数、主穗粒数、千粒重、单株产量及单株生物量均有显著或极显著影响。说明大麦单株产量性状表现主要由遗传因素决定,试点的生态条件和生产条件对其也有显著影响。

2.3 产量性状的杂种优势表现

从表3可知,从杂种优势的均值和变化范围来看,E3环境下的单株穗数、单株产量及单株生物量的中亲优势值和超亲优势值、E4环境下的主穗粒数及千粒重的中亲优势值和超亲优势值最大;E4环境下的单株穗数、E2环境下的千粒重、E1环境下的单株产量与单株生物量的中亲优势值和超亲优势值最小,E3和E2环境下的主穗粒数的中亲优势值和超亲优势值最低;说明杂种大麦杂种优势的表现因试点的生态条件和气候条件而异。杂种优势高的试点其正向组合数也较多,低的试点正向组合数则较少。本试验条件下大麦单株产量被测性状的杂种优势在不同环境下的变异系数均较大。

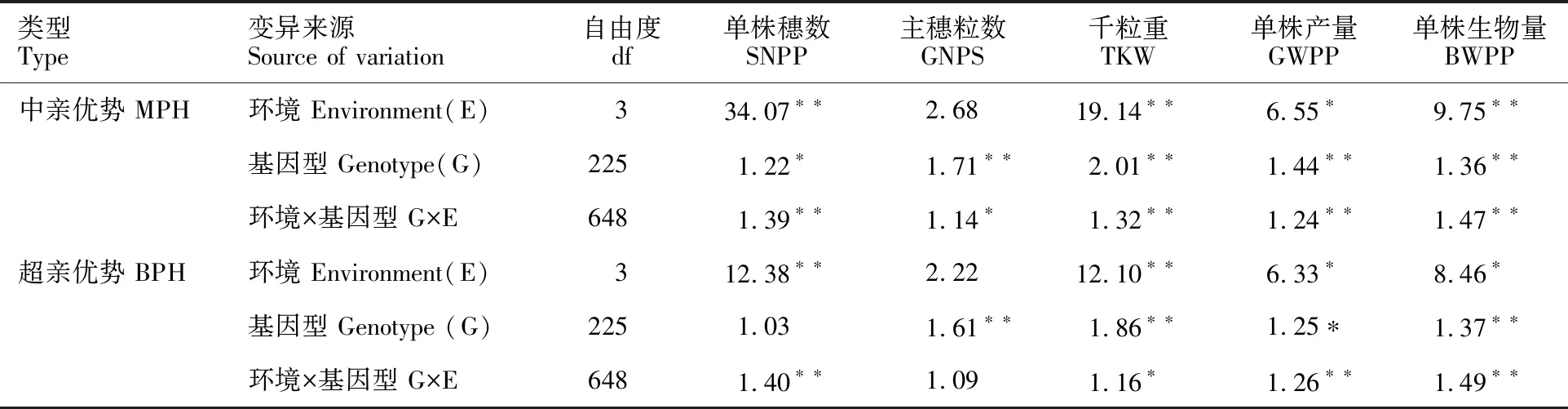

2.4 产量性状的中亲优势和超亲优势方差分析

由表4可知,环境对单株穗数、千粒重、单株产量和单株生物量的中亲优势和超亲优势有极显著影响,对主穗粒数的中亲优势和超亲优势影响不显著;基因型对主穗粒数、千粒重、单数产量和单株生物量的中亲优势和超亲优势有极显著影响,对单株穗数的中亲优势有显著影响,而对超亲优势的影响则不显著;说明杂种大麦单株产量性状的杂种优势不仅受组合基因型的影响,还受试点的生态条件和气候条件影响。

表2 DH群体和IF2群体单株产量性状的方差分析Table 2 ANOVA of yield traits in DH population and IF2 population

*:P<0.05;**:P<0.01.

表3 不同环境大麦单株产量性状的中亲优势与超亲优势表现Table 3 MPH(mid-parents heterosis) and BPH(better-parents heterosis) performance of yield traits in foure nvironments

2.5 产量性状杂种优势的稳定性分析

2.5.1 产量性状杂种优势稳定性组合数分析

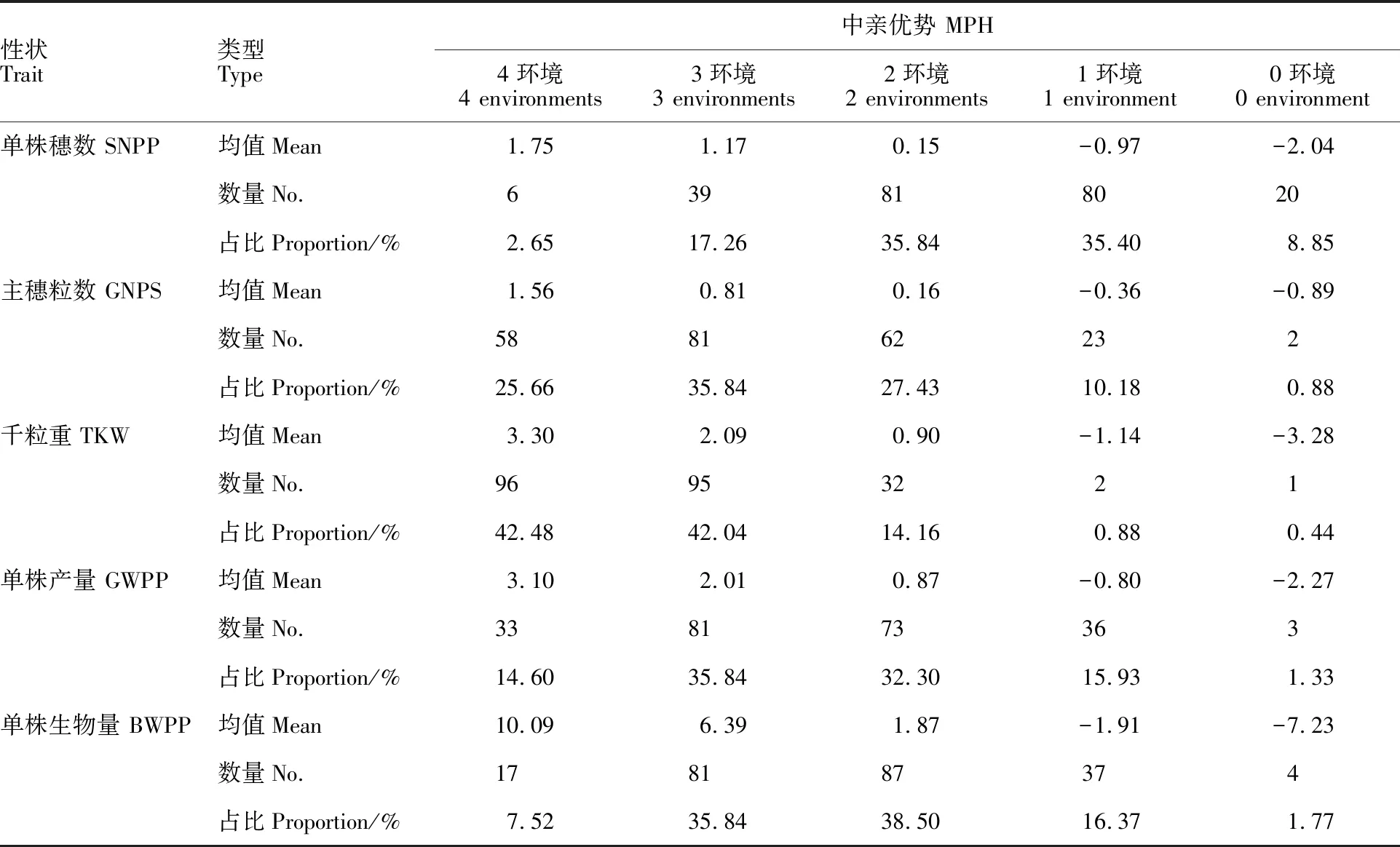

根据不同性状在4个环境中的杂种优势值的正负,将其分为4环境正向类、3环境正向类、2环境正向类、1环境正向类和0环境正向类,在不同环境中杂种优势表现相同的越多,说明其稳定性越高,即4环境和0环境正向类稳定性较高。从表5和表6可以看出,5个性状在4个环境中稳定性高的组合数较少。中亲优势中,除主穗粒数和千粒重4环境正向类的组合比例较高外,其他3个性状高稳定性组合比例均小于20%;超亲优势中,稳定性较高组合的比例均小于20%。表明大麦单株产量性状杂种优势在环境间的稳定性较差,仅有少数杂交组合稳定性较好。

表4 大麦杂种单株产量性状中亲优势和超亲优势的方差分析Table 4 ANOVA of yield traits for MPH and BPH

*:P<0.05;**:P<0.01.

表5 不同环境数大麦单株产量性状正向中亲优势组合数及中亲优势表现Table 5 No. of positive MPH and performance of MPH in yield traits in four environments

2.5.2 产量性状中亲优势和超亲优势的强弱 分类

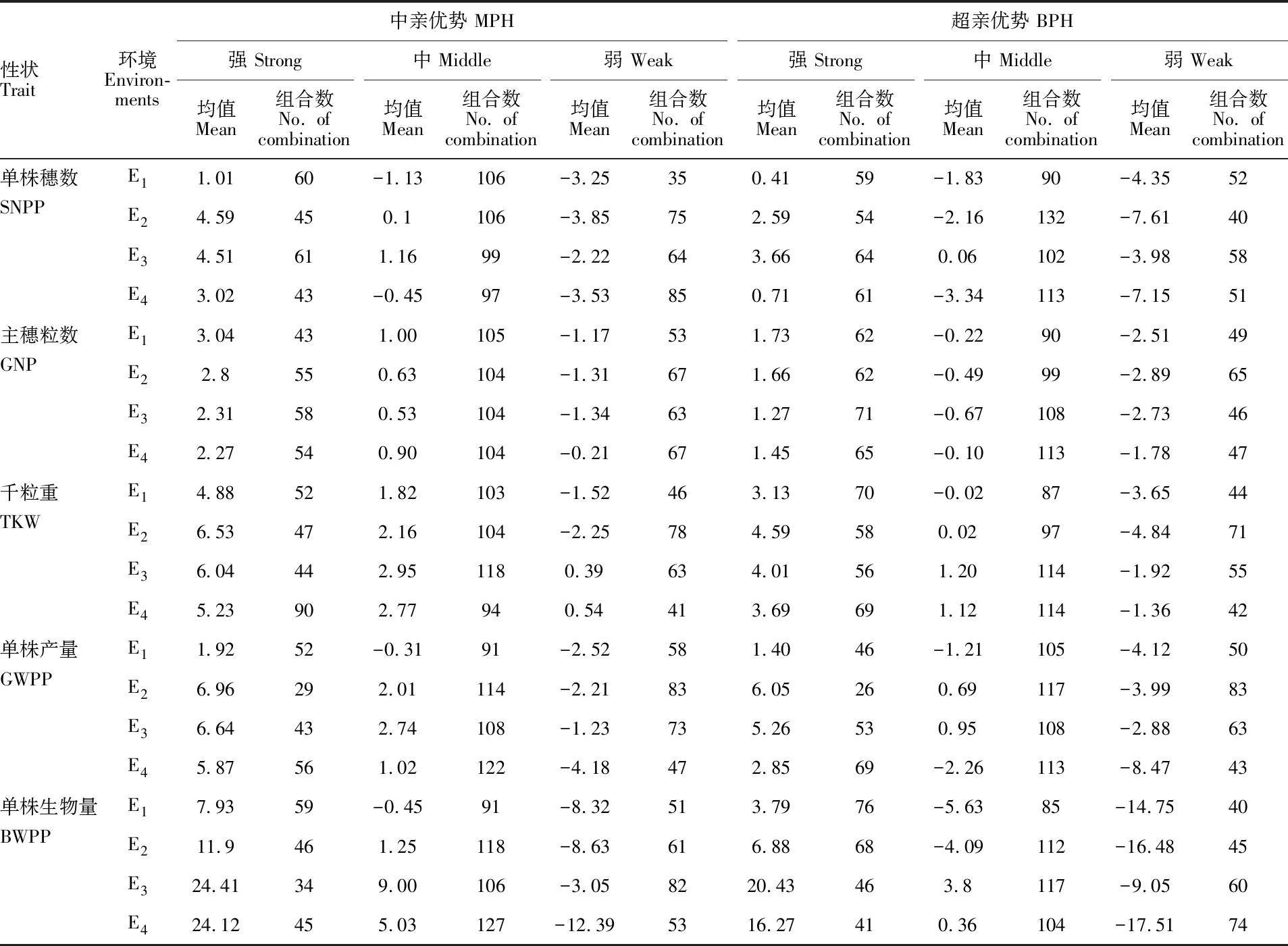

依据大麦单株产量性状的中亲优势值和超亲优势值的大小,使用SPSS 16.0的K—MEANS聚类法将参试组合分成强、中、弱3类,统计结果如表7。从表7可知,中亲优势中,强类的中亲优势均值变化范围为1.01~24.41,单株穗数、千粒重和单株产量的中亲优势在E2环境最高,主穗粒数和单株生物量分别在E1和E3环境最高。中类的中亲优势均值变化范围为-1.13~9.00,除主穗粒数在E1环境中的中亲优势均值最高外,其余4个性状的中亲优势均值均在E3环境最高。弱类的中亲优势均值变化范围为-12.39~0.54,单株穗数、单株产量和单株生物量的中亲优势均值在E3环境最高,主穗粒数和千粒重的中亲优势均值在E4环境最高。超亲优势中,强类的超亲优势均值均为正向,单株穗数和单株产量在E3环境、主穗粒数在E1环境及千粒重和单株生物量在E2环境的超亲优势均值最高;中类的超亲优势组合和弱类的超亲优势均值在各环境多为负值。说明杂种大麦普遍存在中亲优势,超亲优势组合相对较少,且杂种优势在不同环境表现不尽相同。

表6 不同环境数大麦单株产量性状正向超亲优势组合数及超亲优势表现Table 6 No. of positive BPH and performance of BPH in yield traits in four environments

表7 大麦单株产量性状中亲优势和超亲优势聚类分析Table 7 Cluster analysis of yield traits in MPH and BPH

2.5.3 大麦强优势高稳定性组合的筛选

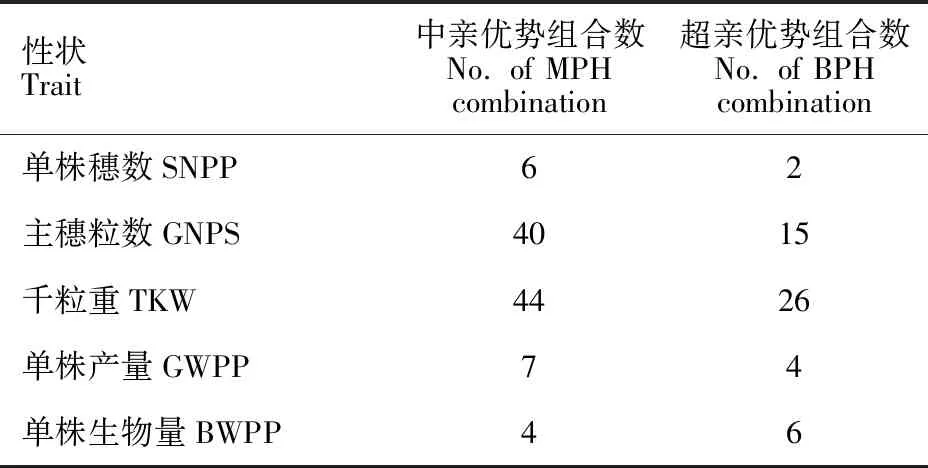

根据杂种优势稳定性及强弱筛选强优势高稳定性组合,结果(表8)发现,单数穗数、主穗粒数、千粒重、单株产量和单株生物量的强中亲优势高稳定性的组合分别为6、40、44、7和4个,强超亲优势高稳定性组合个数分别为2、15、26、4、和6个。就中亲优势而言,在226个杂交组合中,有9个强优势且多环境稳定的大麦杂交组合,即100×101、093×095、106×107、008×010、013×014、041×042、057×059、096×097和012×013,其中100×101和057×059杂交组合为5个性状均具有强超亲优势高稳定性的组合。

表8 大麦单株产量性状强优势高 稳定性组合的筛选Table 8 Screening of the superiority and high stability combination of yield traits in barley

3 讨 论

3.1 大麦产量性状杂种优势表现的影响因素

杂种优势利用是提高大麦产量的重要途径之一,而杂种优势的表现是由多基因控制的,同时受生长环境的影响。戴 维等[10]研究表明,不同环境下油菜含油量杂种优势具有差异,但同一组合的杂种优势表现具有较好一致性。邢朝柱等[11]研究认为,不同环境下杂交棉亲本产量受环境影响较大,而杂交种产量相对稳定。颜秀娟等[13]研究表明,环境对大豆各性状杂种优势表现均有不同程度的影响,百粒重杂种优势在不同环境间表现较为稳定。本研究结果表明,大麦中亲优势组合较为普遍,而超亲优势组合相对较少,大麦单株产量的杂种优势因组合不同而异。大麦不同性状的杂种优势存在较大差异,千粒重杂种优势最为显著,单株生物量、单株产量、主穗粒数和单株穗数的杂种优势相对较小。这与许如根等[5]和张新忠等[8]研究结果一致。方差分析结果表明,基因型和环境对大麦单株产量性状均有显著影响,说明大麦产量性状杂种优势受遗传和环境因素共同作用,这与刘文江等[15]、刘丽华等[16]和赵延明等[17]在水稻、玉米等植物上的研究结果基本一致。

3.2 大麦产量性状强优势组合的评价

生产中理想的品种或作物杂交组合不但具有较强的杂种优势而且具有较好的稳定性[18-20]。李 猛等[22]研究表明,不同玉米杂交种的产量在不同环境间稳定性的差异较大。蒋开封等[23]认为,杂交水稻的产量及其配合力和稳定性因杂交水稻组合不同而异,且稳产性的改良对丰产性的提高无显著影响,培育既稳产又高产的杂交水稻是可行的。邢朝柱等[24]研究认为,转基因抗虫杂交棉产量性状必须在生态环境中选择。本研究表明,大麦单株产量单一性状的杂种优势表现不但因组合而异,同一组合的杂种优势在不同环境间的变异也较大,稳定性好、杂交优势强的组合较少。本研究根据杂种优势稳定性及强弱筛选到5个性状均具有强超亲优势高稳定性的组合100×101和 057×059。