东北漫川漫岗治理区水土保持综合治理初探

——以铁岭县大会小流域为例

2019-08-21赵健

赵 健

(辽宁江河水利水电新技术设计研究院有限公司,辽宁 沈阳 110003)

1 小流域基本情况

1.1 基本概况

大会小流域位于辽宁省铁岭县东部的李千户镇,地理位置位于东经123°48′37.0″~123°52′31.2″,北纬42°7′22.8″~42°9′39.5″之间。小流域地处长白山系哈达岭余脉的低山丘陵区,海拔平均在200~300 m之间,沟壑密度为0.40 km/km2。

1.2 气象水文

大会小流域气候属于北温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季温热多雨、雨热同期。多年平均降水量在680 mm,多年平均蒸发量1626 mm。降水全年分布不均,一般降雨集中在7—9月之间。年最大降雨发生在1995年,降雨量为1018 mm,年最小降雨量在2001年,降雨量为480 mm。5 a一遇24 h降雨量为132.5 mm,10 a一遇24 h降雨量为154.8 mm,10 a一遇3~6 h最大暴雨为111.8 mm。全年太阳总辐射为5838 MJ/m2,年平均气温在6.8 ℃,年积温3070 d·℃,无霜期为146 d,最大冻土深度为1.5 m,大风日数20 d。小流域气象特征见表1。

表1 小流域气象特征

1.3 土壤植被

土壤类型为棕壤,土质较好。流域内土层在0.2~2.0 m之间。流域内植被类型主要为温带针阔混交林,属于华北植物区系。树种主要以松树、落叶松、刺槐为主,经济林树种主要有榛子、苹果、李子、山杏等。流域内林草覆盖率39.73 %。

1.4 社会经济概况

流域内总人口3308 人,人口密度为249 人/km2,劳动力1720 人。流域内总产值4962万元,农民人均纯收入12 534元,粮食总产量0.50 万t,农业人均粮食1500 kg,农业总产值4464万元。小流域社会经济情况见表2。

表2 小流域社会经济情况

1.5 土地利用现状

大会小流域土地总面积1326.45 hm2,在流域内现有大量的荒山荒坡,其蓄水保土能力较弱,为适应当地大力发展经济林果产业的态势及农民意愿,需要转变土地利用方式。项目区内还有一定比重的坡耕地,造成了比较大的水土流失。同时,有一部分坡耕地属于农民自行开垦的荒地,土层较薄,土壤贫瘠,农作物产量不高,需要调整。小流域土地利用现状见表3。

表3 小流域土地利用现状表

1.6 水土流失现状

小流域水土流失面积为6.15 km2,侵蚀强度以中度侵蚀为主,侵蚀类型以水蚀为主,平均侵蚀模数为2630 t/km2·a。小流域水土流失现状见表4。

表4 小流域水土流失现状表

2 总体布置与措施设计

2.1 总体布置

结合小流域内自然条件、土地利用现状、社会经济状况等因素,因地制宜,因害设防,工程措施、林草措施和封育治理措施相结合,集中连片布置水土保持措施,形成比较完善、系统、全面的综合治理体系来治理水土流失[1]。

(1)幼林及疏林地治理。针对具有母树、天然下种的残林疏林地及人、畜活动频繁区域林地实行封育治理,建设拦护设施和标志牌,充分发挥大自然的自我修复能力,恢复生物的多样性,防止人为破坏,形成控制水土流失第一道防线。

(2)荒山荒坡的治理。荒坡上部土层较薄,立地条件相对较差,春季实施整地工程,并在秋季营造经果林,保持水土的同时增加经济效益[2],形成控制水土流失第二道防线。

(3)坡耕地治理。结合农业耕作,在坡度较缓的坡耕地实施地埂植物带措施,改变坡耕地微地形,减轻水土流失;在流域内的农民自行开垦的坡耕地上营造经果林,形成控制水土流失第三道防线。

(4)沟壑治理。在对农民生产、生活环境造成安全隐患、严重切割土地的侵蚀沟,修筑干砌石谷坊,步步设防、层层拦蓄[3],减轻侵蚀沟的扩张对耕地的切割,形成控制水土流失的第四道防线。

2.2 措施设计

2.2.1 工程措施

2.2.1.1 谷坊工程

(1)谷坊形式。谷坊是沟壑综合防治体系的沟道治理工程,主要形式包括土谷坊、浆砌石谷坊、干砌石谷坊等。当地多年平均降雨量为680 mm,修筑土谷坊容易被强降雨径流冲刷损坏,浆砌石谷坊造价比较高,同时结合铁岭县多年沟壑治理工程经验,综合考虑,本工程谷坊形式采用干砌石谷坊[4]。

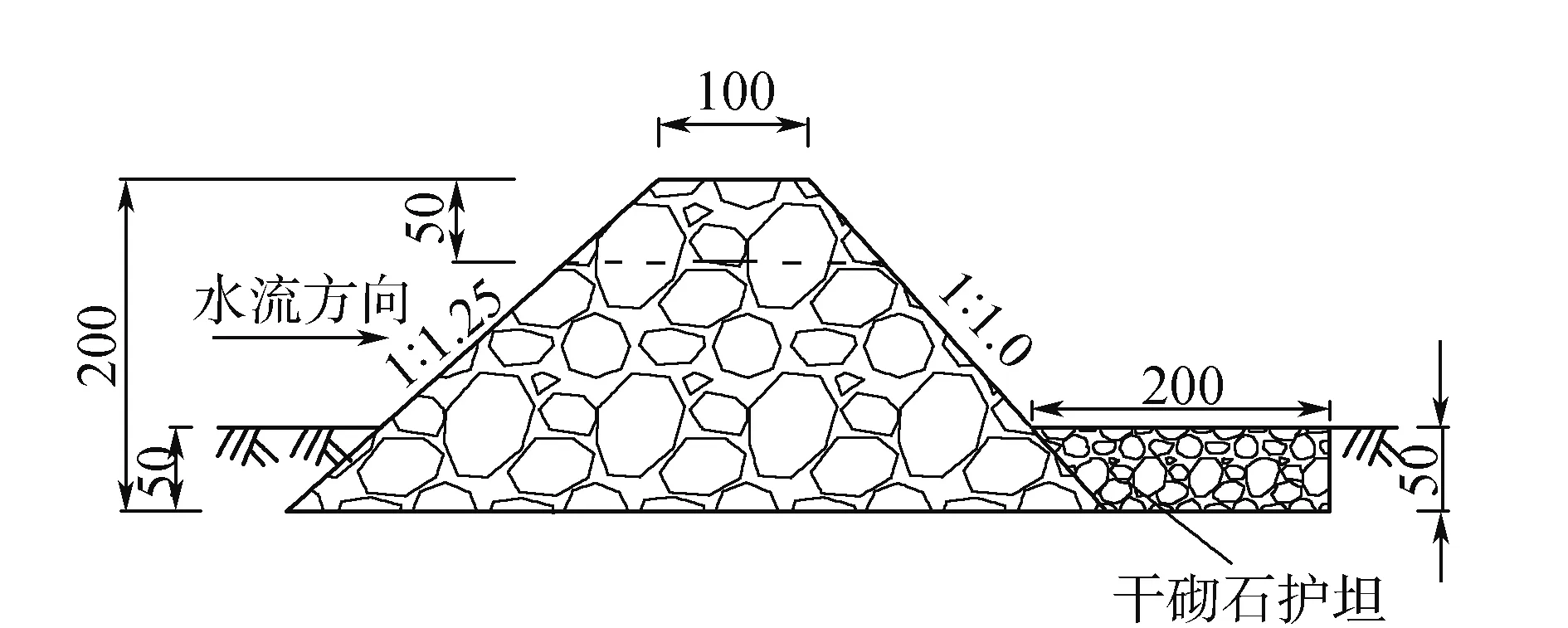

干砌石谷坊平均高度2.0 m,顶宽1.0 m,平均长度10.0 m,基础埋深0.5 m,迎水坡1∶1.25,背水坡1∶1.0。谷坊典型设计图如图1所示。

(2)谷坊设计。以典型沟道进行典型设计,以“顶底相照”为原则确定谷坊数量,并根据实际情况进行修正。根据设计流量进行验算[5],确定溢洪口断面尺寸为底宽1.5 m,深0.5 m,布设在谷坊顶部中间位置。溢洪口下接干砌石护坦防止冲刷。

图1 谷坊典型设计图(单位:cm)

2.2.1.2 作业路

工程区作业路支离破碎,不仅给农业生产带来不便,而且极易产生水土流失,甚至运输困难而贻误农作物和经济林果的销售。为了保持水土、方便施工、利于农业生产,同时与现代农业发展接轨,在工程区建设作业路工程。

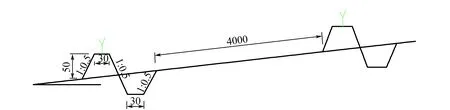

作业路设计上尽量利用原有道路,施工形式主要为砂砾石铺路形式。根据实际地形,施工前对其进行平整,在原有路面基础上填筑砂砾石15 cm,形成3 m宽路面,再由推土机推平压实。作业路排水采用散排水形式,路面由高处向低处设置0.2%横坡。作业路典型设计图如图2所示。

图2 作业路典型设计图

2.2.1.3 标志碑

在小流域内设立标志碑。标志碑尺寸为长200 cm,高184 cm。其中:底座高60 cm,上部高124 cm。基础为浆砌石基础,地上部分为砖砌结构。

2.2.1.4 地埂植物带

在修筑梯田难度较大[6]、坡度5°~10°的坡耕地上,沿等高线布设,修筑地埂植物带。根据《黑土区水土流失综合防治技术标准》(SL 446—2009),地埂植物带埂间距确定为40 m,埂顶宽为0.3 m,埂高为0.5 m,内坡坡比为1∶0.5,外坡坡比为1∶0.5。土埂人工夯实,在坡顶栽植紫穗槐,栽植密度为株距1 m,每埂栽植一排。地埂植物带典型设计图如图3所示。

图3 地埂植物带典型设计图(单位:cm)

2.2.2 林草措施

2.2.2.1 造林树种及密度

(1)树种选择。小流域内适宜经济林种包括榛子、苹果、李子、山杏等,结合铁岭县地区市场需求,充分考虑农民个人意愿及小流域内经济林种分布情况。综合分析,经果林树种选择榛子和寒富苹果。

(2)造林密度。依据相关设计标准确定主要适生造林树种的初植密度。榛子栽植以行距2 m,株距2 m,造林密度2500 株/hm2。寒富苹果栽植以行距3 m、株距2 m,造林密度1667 株/hm2。

2.2.2.2 栽植技术

栽植技术其要求是“三填、两踩、一提苗”,即先在栽植穴坑底填入表土,放入苗木。然后填入较湿润熟土,用脚踩实一次。轻提苗木,再将生土填入、踩实。

2.2.2.3 整地方式

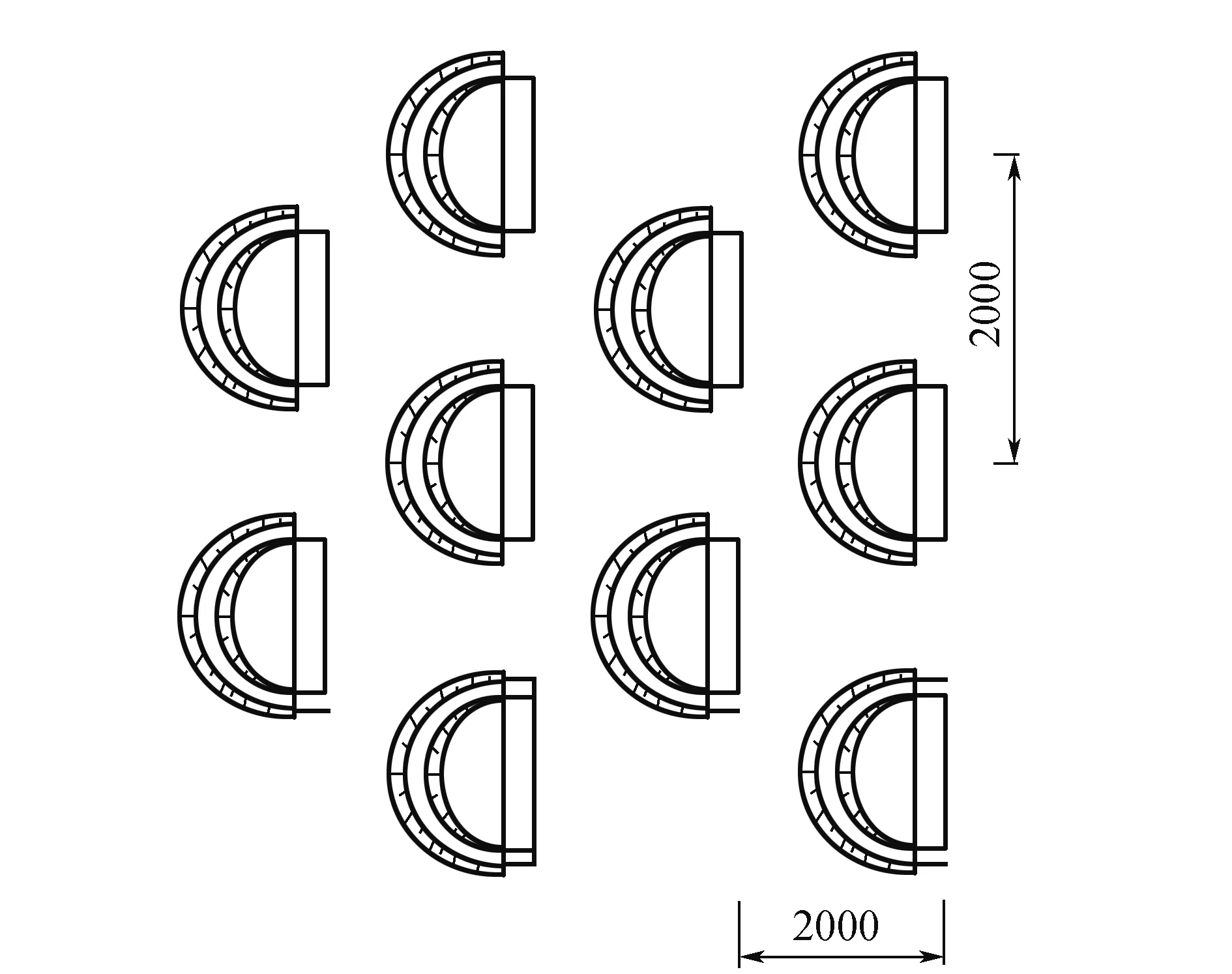

经果林栽植整地方式为鱼鳞坑整地,树种为榛子和寒富苹果。鱼鳞坑平面呈半圆形,规格尺寸为长径0.8 m,短径0.5 m,坑深0.5 m,坑内取土在鱼鳞坑下沿做成弧状土埂,埂高0.3 m,埂顶宽0.2 m,榛子栽植株行距2 m×2 m,寒富苹果栽植株行距2 m×3 m。鱼鳞坑沿等高线布设,相邻行呈“品”字形排列。榛子苗木每穴坑内栽植1株,寒富苹果每穴坑内栽植1株。鱼鳞坑整地典型设计图如图4所示。

2.2.3 封育治理措施

针对具有母树、天然下种的残林疏林地及人畜活动频繁区域林地实行封育治理,主要采取封禁措施,加强管护,防止人畜毁坏,促进植被自然恢复,提高植被覆盖度。

图4 鱼鳞坑整地典型设计图(单位:mm)

(1)封禁组织管理措施。建立健全严格的封禁管理制度,做到有封山育林标记,有乡规民约[7],技术档案;封禁(封育)期间适时做好抚育间伐;禁止封禁期间进行砍柴、放牧等活动;制定《封禁治理乡规民约》;封育工程级别执行一级标准,封育年限为5 a。

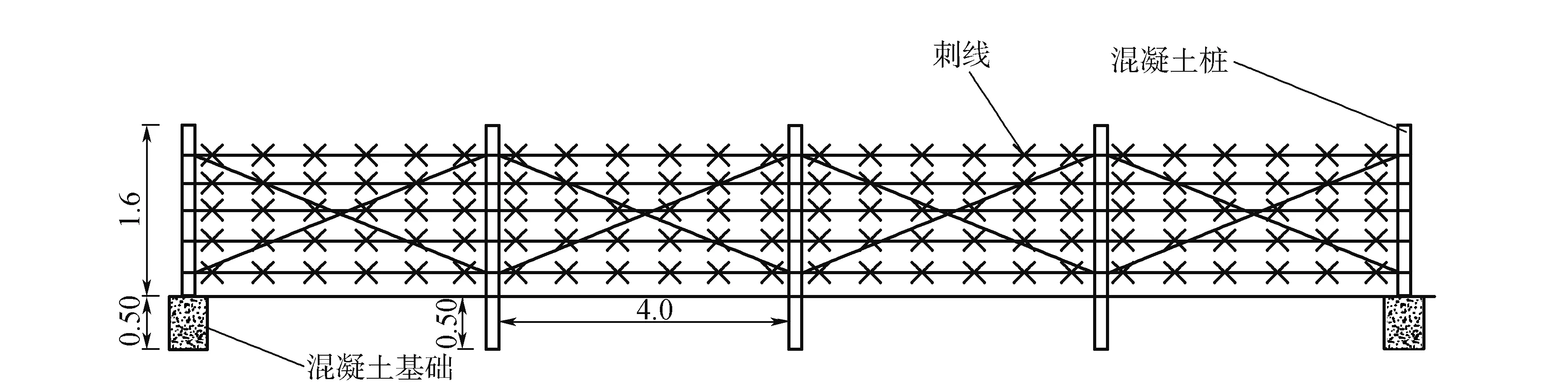

(2)封禁技术措施。主要采用围栏对封禁区域进行围封。围栏设置规格为混凝土桩间距4.0 m,预埋坑长×宽为0.4 m×0.4 m,地下埋深0.5 m,地上高1.6 m。水平刺线5道,对角线共2道。为使混凝土桩更加稳固,每隔3个混凝土桩桩基采用混凝土基础。同时,钢骨架铁板标志牌,尺寸为2.0 m×4.0 m。围栏典型设计图如图5所示。

图5 围栏典型设计图(单位:m)

3 结 语

通过铁岭县大会小流域综合治理,地表径流量将会明显的降低,减少地表径流对土壤的冲刷,增强土壤的抗蚀性和抗冲性,极大程度保护和改善流域内自然环境和群众生存条件,带动农、林、牧各业协调发展,农村产业结构进一步调整,逐步形成水土保持产业,经济结构趋于向多元化可持续发展。