企业避税与地区经济增长

——基于省级面板数据的研究

2019-08-21李青原李芷薇王红建

李青原 李芷薇 王红建

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.北京大学光华管理学院,北京 100871;3.南昌大学经济管理学院,江西 南昌 330031 )

引言

近年来,学者开始关注微观信息如何反映到宏观经济层面,如会计盈余信息对经济增长率(Konchitchki and Patatoukas, 2014;罗宏等,2016)[5][18]、通货膨胀率(Shivakumar and Urcan, 2017)[7]等的预测性,但目前鲜有研究涉及企业避税对经济增长率的预测性。尽管公司税收政策是否影响宏观经济增长一直是宏观经济学家关注的焦点话题,但他们并未得出一致的结论,且主要关注公司法定税率,忽视了公司税收筹划、监管机关征收努力等对宏观经济增长的影响,从而造成遗漏变量问题,因此Shevlin et al.(2018)[6]较早地运用跨国数据通过公司避税1数据构造了一个国家整体避税指标,发现该指标具有宏观预测价值。

中国作为世界第二大经济体,在国际市场上发挥着越来越重要的作用,同时中国有其独特的市场环境:政府对资本市场的管制、有限的财产权保护和弱的市场制度、独立的本地会计师事务所的缺乏及社会网络和政治关联的普遍性等,因此,中国的研究背景与发达的资本市场存在差异。2005年前中国会计-税法的一致性程度(book-tax conformity)在全球范围内处于较高水平,但新会计准则实施之后,根据PricewaterhouseCoopers LLP(2010)关于全球采纳国际会计准则情况的调查,中国会计制度与税法间是“准依赖”的关系。2那么企业避税行为具有宏观预测价值吗?

本文以1995~2015年沪深两市A股上市公司为样本,研究企业避税活动对地区经济增长的宏观预测价值,结果表明:地区整体避税较高意味着该地区的企业通过避税“筹集”了较多资金,企业可以利用这笔资金进行投资,投资活动会反映于地区经济增长,说明企业避税对未来的经济增长具有宏观预测价值。该结论在一阶差分回归检验、GMM估计等稳健性检验中仍然成立。此外,本文进一步研究了企业避税活动预测地区经济增长的渠道、原因及避税的动机。研究发现:第一,企业避税与地区经济增长间的正相关性在政治不确定性较低的样本中显著,当政治不确定性较高时,由于企业投资活动受到抑制,企业避税与地区经济增长的相关性不显著。同时,企业层面的检验表明避税与企业的投资水平正相关,这说明企业避税经由投资活动传导至地区经济。第二,企业避税与地区经济增长间的正相关性在税收征管强度小、地区财政赤字程度小的样本中显著,这表明企业的投资效率高于政府,因为当税金更多地留在企业里时,避税与经济增长的关系更显著。第三,采用各地区税收筹划的整体激进程度进行分组检验,发现在税收筹划激进的样本里,企业避税与地区经济增长的正相关性更显著,这说明企业的避税动机源自其自身的税收筹划意愿。

本文可能的研究贡献在于:(1)丰富和拓展了会计信息预测宏观经济的文献(Konchitchki and Patatoukas,2014;罗宏等,2016)[5][18],本研究发现企业避税信息也具有宏观经济的预测性;(2)本研究直接探究了企业避税对宏观经济的预测作用,丰富和拓展了现有从微观角度研究企业避税(Desai and Dharmapala, 2009;Hasan et al., 2014)[1][4]及从宏观经济和制度研究企业避税(刘行和叶康涛,2014;陈冬等,2016)[16][10]的文献;(3)运用类似于“跨国研究”框架设计出的中国省市地区样本既拓展了Shevlin et al.(2018)[6]等跨国研究的结论,又较好地克服了跨国研究设计中常见的数据非可比性、测量误差及遗漏变量等问题。

研究假设

近二十年来,企业避税的影响因素研究主要关注企业规模、外部力量(魏春燕,2014;曾姝和李青原,2016)[20][23],同时关注避税行为对企业价值(Desai and Dharmapala, 2009)[1]、资本成本(Hasan et al.,2014)[4]等的影响。目前越来越多的学者开始关注宏观环境如地区金融发展程度(刘行和叶康涛,2014)[16]、宏观经济周期(陈冬等,2016)[10]等对企业避税的影响。由此可知,现有文献大多考察企业避税的宏观或微观影响因素,及微观经济后果,而针对微观企业避税对宏观经济(经济产出)的影响研究鲜有涉及,这一方向正处于勃兴之期(Shevlin et al., 2018)[6]。而作为具有特殊制度背景的中国,企业避税行为是否具有宏观预测价值是值得探讨的问题。

征税是政府融资的方式之一,是资金由企业流向政府的过程,企业的税负越重,意味着企业可支配的税后收入越少,政府的税收收入越高,反之亦然,因此企业避税会影响企业的税负和政府税收间的分配(Tang et al.,2017)[8],从而进一步影响企业与政府各自的投资能力。企业和政府均为市场中的投资主体,虽然投资目的不同,投资的侧重点不同,但两类投资主体的投资活动均会反映于地区的GDP(Shevlin et al., 2018;郝颖等,2014)[6][13]。

从企业的角度来看,企业的税负是企业为了获得某一地区的公共物品供给所付出的代价,因此,税费是企业的一笔支出,避税活动会直接影响企业的净利润,进而影响到留存收益及投资能力。企业的投资以盈利为目的,通过建设厂房、更换机器设备等活动扩大再生产,力图股东权益的最大化。同时,在企业的投资活动中,固定资产投资在购入资产或工程完工的同时即进入当期的生产函数,而无形资产投资对GDP的影响虽然没有固定资产投资那样“及时”,但有助于提高经济增长的“持续性”(郝颖等,2014)[13]。企业可以通过减少当期的应纳税所得额或增加税收减免额来减少资金的流出,同时通过利用会计准则与税法所规定的某些项目的暂时性差异进行税收筹划,企业可以推迟纳税,从而获得一笔无息贷款。因此,若企业将这笔通过避税“筹集”起来的资金用于有效的投资活动,则预示着未来的经济增长,此时企业避税与地区经济增长之间会呈正相关性。然而,复杂的避税手段会加剧企业代理人和股东之间的信息不对称程度,并由此削弱高管薪酬的业绩敏感性,破坏薪酬合约的有效性(Desai and Dharmapala, 2006;叶康涛和刘行,2014)[2][21],甚至加剧经理人对公司的“掏空”行为,损害股东的利益。刘行和叶康涛(2013)[17]发现,避税会降低企业的投资效率,主要表现为过度投资。因此,若企业避税的成本大于利得,又或者企业并未将避税所获得的资金用于有效投资,则企业避税与地区经济增长之间会呈负相关性。

从政府的角度来看,税收收入是政府为实现其政治职能所依法取得的财政收入的一部分,而且税收目前仍是各地方政府的主要融资方式,而企业避税行为会影响政府的财政收入,财政收入直接影响政府的财政支出和投资能力。政府投资不以盈利为主要目的,但城市里重要的公共物品及基础设施建设主要依靠政府投资,政府在交通、电力、通讯等基础设施上的投入直接反映于当年的GDP增量,而科教文卫方面的支出及对社会福利事业的投入则有助于区域的可持续性发展。并且,由于政府公共投资尤其是基础设施建设具有“外部效应”,有助于提高私人资本的收益率,对私人投资有“挤入”效应,因而对经济增长有积累效应。郭庆旺和贾俊雪(2006)[12]也认为中国政府公共物质资本投资有助于长期经济增长。因此,若一个地区的企业整体避税程度比较低,意味着该地区的企业为其享受此地的公共物品和服务付出了足够的代价,那么政府也就有足够的财政收入去为企业提供更好地公共物品及服务,从而改善地区的投资环境,吸引更多的企业,促进该地区经济发展,此时企业避税与地区经济增长之间会呈负相关性。但是,即使有足够的财政收入来源,政府也未必有能力进行进一步的投资,且政府投资是否会带来经济增长也有待考量。在制度环境差、腐败程度高的地区,政府的投资和建设发生预算软约束及公共支出结构被扭曲的可能性更大。由此可见,若政府的腐败程度高、治理水平低、投资效率低,则难以将税收收入合理配置,此时税金留在企业中可能会更有利于经济发展,那么地区避税程度高预示着经济更良好的发展态势,即企业避税与地区经济增长之间会呈正相关性。

由此可见,企业避税行为会影响企业税负和政府税收间的分配,进而影响企业与政府各自的投资能力,但其对未来地区经济增长是否具有预测效应,或增量的信息含量是一个待检验的实证问题。本文提出如下零假设:

H1:地区整体的企业避税与地区经济增长不相关。

研究设计

一、样本选择和数据来源

本文选取1995~2015年的所有A股上市公司的财务数据以及30个省级行政区(未包含西藏)的区域宏观经济数据作为初选样本。选取1995年为起始点,是因为计算实际GDP增长率需要上一年的数据,而分税制改革于1994年开始施行。计算实际GDP增长率的数据取自1994~2016年。本文对初始样本进行如下筛选:(1)剔除金融类企业的数据;(2)剔除当年被ST和PT企业的数据;(3)在计算实际税率ETR时先剔除税前利润为负及为0的企业,再将大于1的ETR重置为1,将小于0的ETR重置为0(Dyreng et al.,2010)[3];(5)剔除当年新上市公司的样本(魏春燕,2014)[20];(6)剔除同一年度-行业观测值未超过15的样本(曾姝和李青原,2016)[23]3;(7)剔除西藏数据(郝颖等,2014;曾姝和李青原,2016)[13][23];(8)剔除在计算每一年度-地区的加总实际税率时样本量小于2的地区4;(9)剔除有数据缺失的样本。最后得到592个年度-地区的非平衡面板数据。在回归时,本文对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。

由于工业企业数据库目前只涵盖1998~2013年间的数据;此外,虽然工业企业数据库样本量更大,但没有直接度量企业层面避税的指标,只能通过模型间接推断样本总体的避税程度,所以本文采用的是上市公司数据。上市公司财务数据来自CSMAR数据库,各地区税收数据来自《中国税务年鉴》,中央补助收入来自《中国财政年鉴》,区域其它宏观经济的数据来自中经网统计数据库及各地区统计年鉴。

二、变量定义和模型设定

为检验前文的分析,本文设置多元回归方程(1)来检验避税与经济增长的关系。

由于GDP会受到通货膨胀的影响,因此本文采用消费者物价指数(以1978年为基期)调整名义GDP,然后计算得出i省在t年的实际GDP增长率GDPGrowthi,t。在回归方程中,因变量为t年的实际GDP增长率GDPGrowthi,t,同时本文也控制了t-1年的增长率GDPGrowthi,t-1,以刻画可能存在的收敛效应(Shevlin et al., 2018;贾俊雪和郭庆旺,2008)[6][14]。

借鉴Dyreng et al.(2010)[3]等文献,本文使用企业的实际税率(ETRj,t)衡量企业避税程度,同时会计—税收差异被作为中国税务部门判断企业是否存在避税嫌疑的一个重要指标,因此账税差异(BTDj,t)也在稳健性检验时作为衡量企业避税程度的另一个指标。其中Taxj,t和Profitj,t分别表示j公司在t年的所得税费用及税前利润,将二者的比值乘上-1,计算出的ETRj,t与企业避税程度正相关。借鉴Tang et al.(2017)[8]和Shevlin et al.(2018)[6]的研究思路,由于中国居民企业以企业登记注册地为纳税地,并且企业规模也会影响到公司的实际税负,因此本文用年末资产规模对注册在各省的上市公司的实际税率进行加权平均,得到地区总体企业避税程度TaxAvoidi,t。5同时,本文在模型中加入如下控制变量:i省在t-1年的实际GDP增长率GDPGrowthi,t-1(Shevlin et al., 2018;贾俊雪和郭庆旺,2008)[6][14]、会计信息Profiti,t-1(罗宏等,2016)[18]、企业所得税收入比率CorpTaxi,t-1、固定资产投资比率FixedInvi,t-1(李青原等,2013)[15]、财政支出比率GovExpi,t-1(李青原等,2013)[15]、地区对外开放程度Tradei,t-1(郝颖等,2014)[13]、人均受教育年限Edui,t-1(李青原等,2013)[15]、劳动力比率Labori,t-1(贾俊雪和郭庆旺,2008;郝颖等,2014)[14][13]、财政分权指标FDi,t-1(周业安和章泉,2008)[24]、转移支付指标Transferi,t-1(范子英和张军,2010)[11]、交通基础设施Infrai,t-1(韦倩等,2014)[19]。

实证结果与分析

一、描述性统计

表2是样本分布及回归方程中所有变量的描述性统计结果。实际GDP增长率的均值在11%左右,说明中国各地区在1995~2015年间国民生产总值增速较快,这符合发展中国家的实际情况。地区企业总体避税TaxAvoid的均值(中位数)约为-0.203(-0.202),小于法定税率,说明多数省份的实际税负低于法定税率水平。Profit的均值(中位数)为0.329(0.079),均值和中位数差异较大,标准差较大。CorpTax的均值(中位数)为0.030(0.020),说明各地区企业所得税收入占GDP总额的3.0%。FixedInv的均值(中位数)为0.531(0.478),说明各地区全社会固定资产投资完成额约占GDP总量的一半。GovExp的均值(中位数)为0.174(0.154),说明政府支出占GDP总量的17.4%。地区对外开放程度Trade均值(中位数)为0.315(0.128),均值和中位数差异较大,且标准差(0.394)较大,说明中国各地区的对外开放程度有较大差异。各地区人口的平均受教育年限Edu的均值和中位数均在8年左右,大致为初中受教育程度。劳动力变量Labor均值(中位数)为0.543(0.545),意味着各地区就业人口占到了地区总人口的一半以上。财政分权指标FD均值(中位数)为0.770(0.782)。中央补助收入占财政支出的比值Transfer均值(中位数)为0.493(0.529)。Infra均值(中位数)为3.041(3.070),标准差较大。

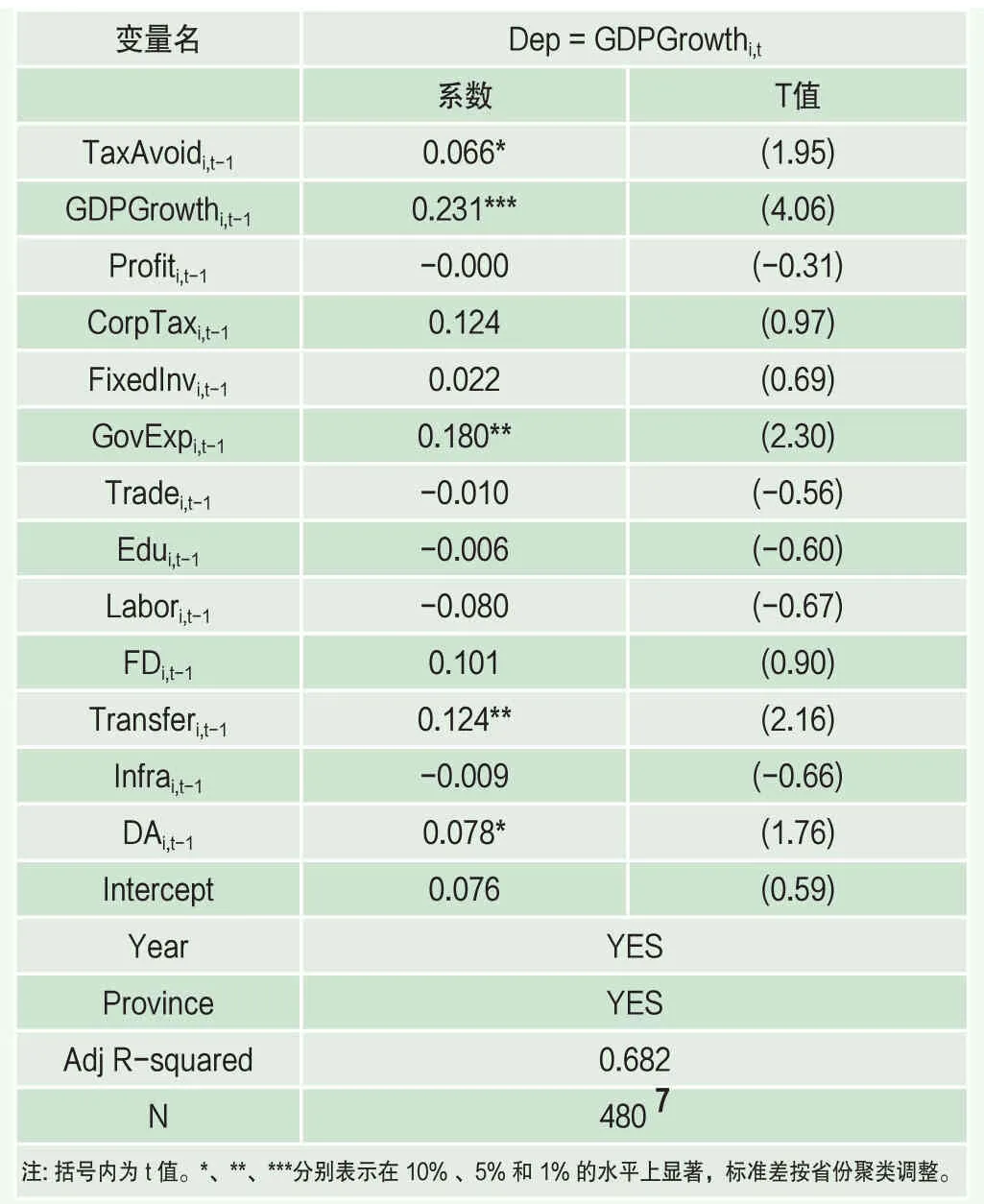

表3 企业避税与地区经济增长

二、多元回归分析

表3第(1)列报告了企业避税与地区经济增长的回归结果,解释变量TaxAvoidi,t-1的估计系数显著为正,系数值(t值)为0.086(2.60),且在5%的水平上显著,意味着地区企业避税(TaxAvoid)能够预测未来的地区经济增长(GDPGrowth),这表明:企业避税程度越高,可用于资本支出的资金越富余,更有利于开展投资活动,而企业的投资有助于地区经济发展。另外,t-1年的GDP增长率与t年GDP增长率正相关,且在1%水平上显著,刻画了经济增长的收敛效应。

表4 其他样本回归检验

三、稳健性检验

为避免回归方程可能存在的遗漏变量偏误,本文在此对方程(1)进行一阶差分检验,回归结果如表3第(2)列所示,TaxAvoidi,t-1系数显著为正,说明模型设定受到遗漏变量的影响较小。考虑到可能存在的内生性及反向因果问题,本文又进行了GMM估计,结果如表4第(3)列所示,TaxAvoidi,t-1系数仍然显著为正。此外,本文还使用“账税差异”指标BTDi,t-1((税前利润-所得税费用/名义税率)/年末总资产)(叶康涛和刘行,2014)[21]衡量企业的避税程度,然后用资产进行加权平均求得地区避税程度TaxAvoidi,t-1并带入回归方程式(1)进行检验,结果如表3第(4)列所示。表4第(1)、(2)列分别为在计算地区加总实际税率时剔除公司层面观测值不足5、10的样本后的回归结果。由于上海、广东、北京三个地区在回归样本中是国有企业平均数量最多的三个地区,第(3)列为剔除三个地区观测值后的回归结果。由于本文所选取的计算ETR的数据受到企业盈余管理活动的影响,本文在方程中控制地区盈余管理程度的变量后再进行检验,地区盈余管理程度由企业的操控性应计利润(叶康涛和刘行,2011)[22]经资产加权平均后得到,表5为检验结果。表6为根据企业所得税分享改革(2002)(Tang et al., 2017)[8]、新会计准则实施(2005)划分的子区间回归结果。表7为使用人均GDP增速作为因变量进行检验的结果(贾俊雪和郭庆旺,2008)[14]。以上稳健性检验基本支持本文的结论。

表5 控制地区盈余管理程度

进一步分析

一、企业避税、投资与经济增长

在本文的前述分析中,本文将投资视作避税预测经济增长的传导渠道:企业避税为企业节省了税费,增强了企业的投资能力,企业的投资则拉动了经济的增长。为验证这一观点,本文又进行了进一步的分析检验。

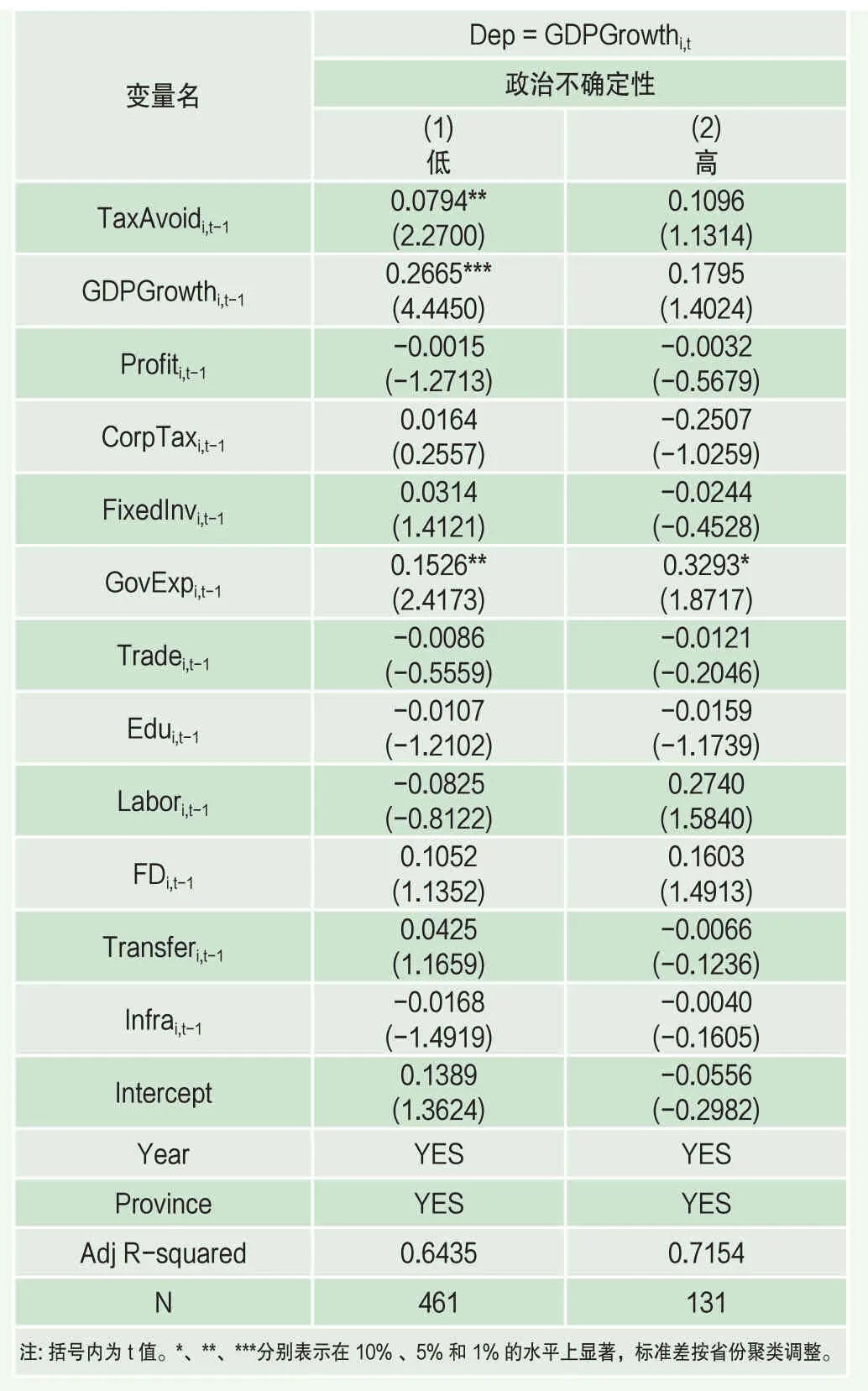

曹春方(2013)[9]发现官员法定政治权力的转移会增强未来经济政策的不确定性,企业会更加谨慎地对待投资,表现为地方国有企业的投资量在换届当年显著降低。上述研究结果表明,当面临的政治不确定性较高时,企业有较强的动机去削减投资。因此,若企业避税与经济增长之间的正相关关系经由投资这条渠道产生,那么在政治不确定性较低的年份里,企业更愿意将避税所得的资金用于投资,对经济增长的影响会更显著,即企业避税与经济增长的正相关关系在政治不确定性低的年份里更显著。

表6 分区间回归检验

表7 使用人均GDP增速

本文用省委书记更替的数据来衡量政治不确定性,若省委书记在当年发生更替,则当年为政治不确定性高的年份。分组回归检验的结果如表8所示,避税与经济增长的关系在政治不确定性较低的年份更显著,在不确定性较高的年份里,企业投资活动受到抑制,因而避税与经济增长之间缺乏有效的传导机制。

此外,本文还用方程(2)进行了企业层面的检验:

企业的投资支出采用两种方式衡量,Invest1j,t=(购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金)/期初总资产;Invest2j,t=(购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金+取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额)/期初总资产。因变量为t年的投资支出Investj,t,解释变量为企业t-1年的避税程度ETRj,t-1。此外,模型中企业层面的控制变量包括:t-1年的投资支出Investj,t-1、年末资产的自然对数Sizej,t-1、股票年回报率Returnj,t-1、托宾Q值Tobinj,t-1、经营活动现金流与总资产的比值CFOj,t-1、资产负债率Levj,t-1、公司上市年限的自然对数Agej,t-1。宏观层面的控制变量与前文一致。

表8 基于政治不确定性的回归检验

回归结果如表9所示,在(1)、(2)列中,ETRj,t-1的系数均显著为正,说明企业避税程度与企业投资呈正相关,实际税负的降低的确会促使企业增加投资支出。

二、企业避税、投资效率与经济增长

从前文的分析可以看出,若企业避税程度较高,意味着留在企业的可用于投资支出的资金更多;若企业避税程度较小,意味着政府获得的可用于地区发展的财政收入越多。既然企业与政府均为投资主体,如果两类主体的投资效率完全一样,则这笔税金具体由哪个主体进行投资不会对经济增长造成显著不同的影响。本文的前述研究结果显示避税与经济增长之间正相关,这说明两类投资主体的投资效率是有差别的,且企业投资效率应大于政府,税金留在企业中预示着未来的经济增长,那么地区企业整体避税与实际经济增长率之间的相关关系是否由企业与政府的投资效率差异造成?

表9 企业层面的回归检验

为探究这个问题,本文用税收征管强度把观测值分成两组,然后分别用方程(1)进行回归检验。税收征管强度代表着政府当局为了充分利用税收能力所付出的努力,强度越大,意味着企业的避税行为被征管机构发现、处罚的可能性越大,因此税收征管能起到抑制企业过激避税的作用。中国税收立法权集中在中央政府,但地方政府在税收征管方面享有较大自主权,在税收征管强度大的地区中,企业整体避税激进程度应弱于征管强度小的省份。而且,强度越大说明政府将潜在的税收能力转换为了切实的税收收入,有更充足的资源用于政府投资,强度小则说明该地区的管理当局并未充分利用其税收能力,企业更有可能通过避税将一部分资金留在企业里进行再投资。因此,如果企业避税与地区经济增长的正相关关系是由于企业的投资效率高于政府造成的,那么在税收征管强度低的组里,企业避税越多,可用于投资的资本越多,TaxAvoidi,t-1与GDPGrowthi,t的正相关关系会更显著。借鉴叶康涛和刘行(2011)[22]、曾姝和李青原(2016)[23]的方法,本文用税收努力指标来衡量每个省的税收征管强度,具体估算方法如下:

其中,Taxi,t表示i省第t年的总税收收入9,GDPi,t为i省第t年的国内生产总值,Tradei,t为进出口总额占国内生产总值的比重,代表着地区的对外开放程度,Primi,t和Secondi,t分别代表i省t年第一、第二产业占国内生产总值的比重。本文将各地区的数据用模型(3)进行回归,估算出预期的税收负担,税收征管强度用实际税收负担与预期税收负担的比值确定,比值在中位数之上的省份为税收征管强度较高的省份。

同理,在财政赤字较为严峻的地区,政府面临入不敷出的财政状况,而通过增加行政收费等预算外收入来缓解这一问题的做法会损害当地的投资环境,不利于长远发展,这意味着政府有动机通过加强税收征管来缓解收入短缺的问题。如果企业避税与地区经济增长的正相关关系是由于企业的投资效率高于政府造成的,则在财政赤字情况不严重的组里正相关关系会里更显著。本文用地方政府财政支出与财政收入的比值来衡量财政赤字情况(Tang et al., 2017)[8],若该比值位于中位数之上,则财政赤字严重,并根据财政赤字情况对方程(1)进行分组回归。

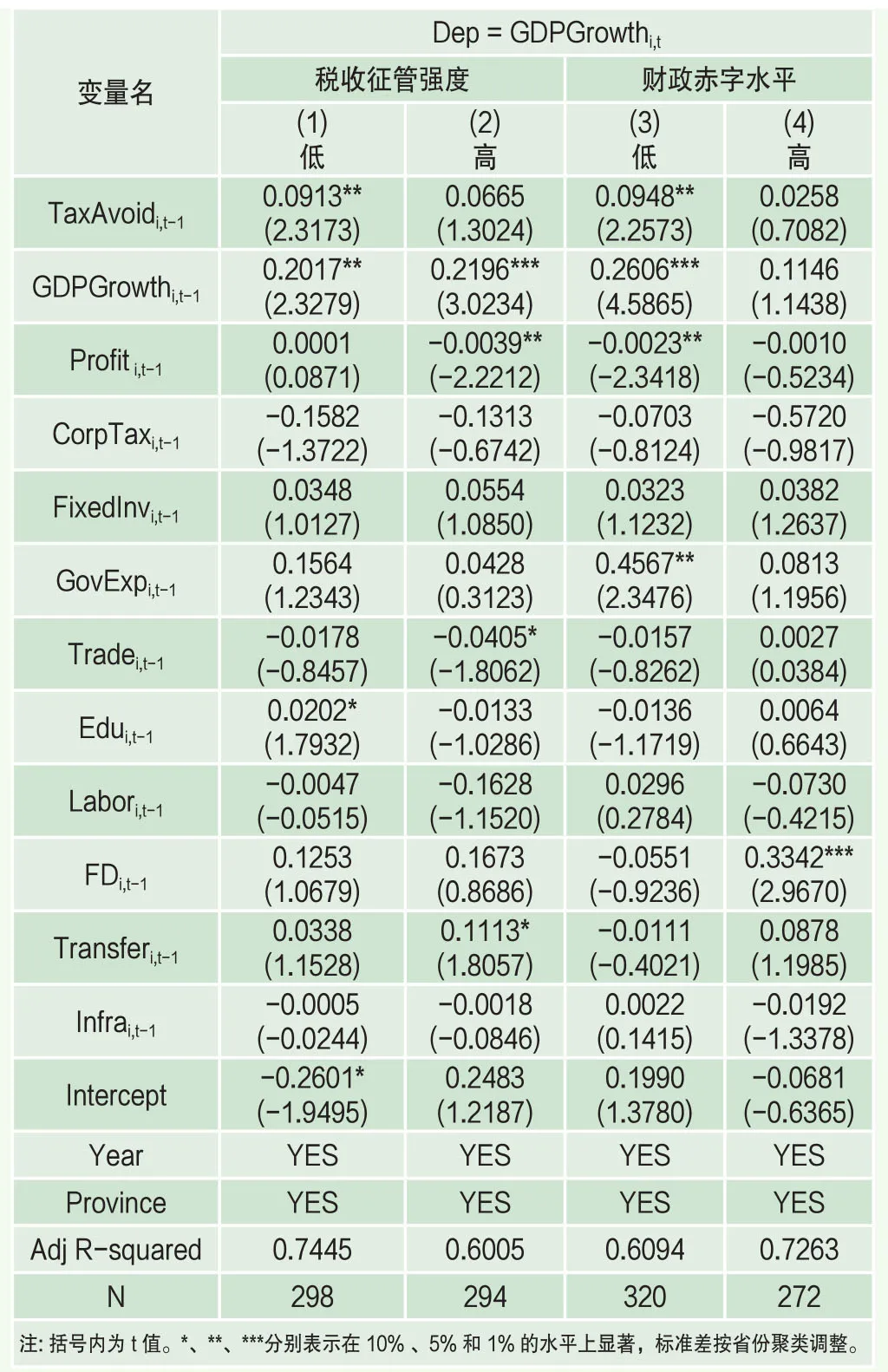

表10为对投资效率进行回归检验的结果。第(1)、(2)列是根据地区税收征管强度变量进行分组回归的结果,结果表明在征管强度较小的观测值中,TaxAvoidi,t-1与GDPGrowthi,t存在显著正相关关系,系数值达到了0.091,但在税收征管强度大的组里却没有显著的相关关系。第(2)、(3)列是用地区财政赤字程度分组回归的结果,在财政赤字程度小的组里,TaxAvoidi,t-1与GDPGrowthi,t存在显著正相关关系,系数值达到了0.095。两个分组回归的结果均说明企业避税与地区经济增长间的正相关性是由于企业的投资效率高于政府造成的。

三、企业避税、避税动机与经济增长

一般来说,企业的避税动机有两种:政府的税收优惠政策及企业自身的税收筹划意愿(Shevlin et al., 2018)[6]。政府当局的税收优惠及税收减免政策能够帮助企业减轻税负,如研发费用可加计扣除、高新技术企业可享受优惠税率等,同时企业自身也有动机通过激进的税收筹划活动减轻税负、增加税后利润。直观地看,这两种动机都能够解释企业避税与地区经济增长的相关关系:政府的税收优惠政策减轻了企业的税负,企业自身的税收筹划活动也能够为企业节省税费,使企业有更多的资金用于有效的投资活动,因此避税越多,预示着未来的经济增长率越高。在企业避税与地区经济增长的正相关关系中,哪种避税动机占据主导地位也是值得探讨的问题。

表10 企业避税、投资效率与经济增长

为探究这个问题,本文根据税收筹划的激进程度对方程(1)进行分组回归(Shevlin et al., 2018)[6]。企业避税是政府税收激励政策与企业自身纳税筹划的共同结果,政府的税收优惠、减免税政策通常针对某一行业,因此从整体上看,同行业内企业所受的税收激励应没有显著差别,但同行业企业间可以有不同的税收筹划策略。据此,本文将企业的实际税率(ETR)减去行业均值,得到经过行业调整的实际税率,经过调整的实际税率已经剔除了行业优惠税率的影响,本文在此基础上再计算每个省所有上市公司在每一年度内经行业调整的实际税率的标准差,若该省整体税收筹划比较激进的话,则标准差较大,因此本文将每一年度标准差位于中位数之上的省份划分为税收筹划激进的省份,相反则为税收筹划保守的省份,并对两组数据分别进行回归。由于分组的依据“经调整的实际税率的标准差”已剔除行业优惠税率的影响,若避税动机主要受政府税收优惠政策驱动,则该分组依据下,两组的显著性水平应没有显著差异;若避税动机主要受企业自身的税收筹划驱动,则在税收筹划激进的组里,企业避税与地区经济增长间的正相关性应更显著。

表11 企业避税、避税动机与经济增长

表11为对避税动机进行回归检验的结果,结果表明,在税收筹划激进的组里,企业避税与地区经济增长间的正相关性更显著,说明企业避税主要是受自身税收筹划的驱动。

研究结论

基于1995~2015年的A股上市公司的财务数据和各地区宏观经济发展数据,本文研究了企业避税对宏观经济增长的预测性。虽然上市公司样本不能代表中国企业整体,但本文的研究发现仍为从避税视角理解经济增长提供了证据,具有一定价值。本文研究结果表明:避税会为企业节省税费,使企业更有意愿进行投资,而企业的投资活动会反映在地区的GDP增量中,因此企业避税与地区经济增长呈正相关,微观的避税信息对未来经济增长具有预测性,此结论在一系列稳健性检验中仍然成立。并且,在政治不确定性较高的时候,企业投资会更谨慎,因而避税与经济增长之间的相关性不显著,据此进一步论证了投资是避税与经济增长之间的传导渠道,企业层面的分析则直接佐证了避税所带来的企业税负的减轻会促使企业增加投资支出。此外,本文利用税收征管强度、财政赤字程度进行分组回归检验,进一步支持企业避税与地区经济增长间的正相关性是由于企业的投资效率高于政府造成的。最后,根据税收筹划激进程度进行的分组回归检验表明企业的避税动机来自其自身的税收筹划意愿,并非政府的税收优惠政策。

注释

※ 感谢中国青年经济学者论坛(2018)、中国金融学术与政策国际论坛(2018)、中国青年经济学家联谊会第3期工作坊(武汉·2018)、安徽工业大学商学院(2017)和浙财会计学术论坛(2017)中林钟高教授、陈钊教授、钟宁桦教授、陈斌开教授、刘行教授和李旭超教授等的建设性意见,文责自负。

1.本文所指的避税是广义的,包括所有对企业显性纳税义务(explicit tax liability)产生影响的活动。

2.“PricewaterhouseCoopers LLP,2010,IFRS adoption by country”将税收制度的类型划分为三种:dependent、 independent and Quasidependent.其中中国税收制度的类型为 Quasi-dependent——Taxable profit is principally based on the legal entity statutory accounts, with a number of adjustments provided in the tax.

3.本文的行业划分基于证监会2012版的行业分类标准,制造业采用二级分类,其他行业采用一级分类。

4.在稳健性测试时改为剔除企业样本量小于5和10的省份,主要结论不受影响。

5.指省级行政区,包括省、自治区和直辖市,下同。

6.缺失的地区是由于当年地区里满足筛选条件的上市公司观测值不足两个,无法计算加权平均实际税率导致。重庆的数据从1997年开始。

7.由于现金流数据从1998年开始披露,此处样本量下降。

8.由于现金流数据从1998年开始披露,此处样本从1998年开始。再者,由于国泰安数据库里“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金”和“处置子公司及其他营业单位收到的现金”缺失值比较多,此处样本数量较少。若只考虑invest1,样本量为15558,ETR系数仍显著为正(t值为2.81)。

9.大连、厦门、深圳、宁波和青岛五个城市的税收收入已被加总到所属省份。