梁雷的“大音乐”观念及其音乐创作研究

——以钢琴曲《月亮飘过来了》为例

2019-08-17徐文正

徐文正

在当今世界乐坛上,梁雷以其鲜明的个性令人瞩目,他的作品题材广泛,体裁多样,自上世纪80年代以来,共创作包括独奏、室内乐、协奏曲、交响乐、歌剧等各种体裁的音乐作品数十部,并荣获多项国际大奖(其中包括罗马大奖、普利策提名奖等)。独特的人生经历使他的作品既有多元文化浸染的痕迹,又有深厚的中华传统文化根脉,同时深受哲学、宗教、文学以及绘画等其他学科影响,因此具有一种独特的韵味。

从上世纪后半叶开始,梁雷就吸引了专家学者的目光,一些研究他作品的成果纷纷出现。这些成果有的聚焦于作品的创作技法,有的聚焦于文化内涵,也有将作品与相关艺术的表现手法结合在一起进行研究。同时,作为学者型作曲家,梁雷也不断著文阐述自己的音乐创作理念。这些成果从不同角度对他的创作做出了比较详尽的论述。然而,据笔者多年来对梁雷作品的研究以及与其交流,逐渐感觉到在他作品背后更为深层的因素——亦即他所特有的一些关于音乐的观念,并在笔者的文章①徐文正:《心灵之窗——梁雷钢琴组曲<我的窗>评析》,《人民音乐》2012年第1期。中首次提出“大音乐”观念,得到作曲家本人以及有关专家的认可。2016年中央音乐学院作曲大师班邀请梁雷来北京,笔者又与他进行了深入交流并欣赏了他的几首近作,深感其“大音乐”的观念更加成熟。由此,拟通过本文将梁雷的“大音乐”观念做进一步梳理,分析其形成过程及特点,并以钢琴作品《月亮飘过来了》(The moon is following us)为个案研究这种观念在其创作中的具体体现。

一、“大音乐”观念的形成及其特征

梁雷出生在高级知识分子家庭,父母都是著名音乐学家,他从小就广泛接触到各种音乐作品。后跟随著名钢琴教育家周广仁教授学习钢琴,在学习过程中并不“安分守己”,经常抛开老师的作业而在钢琴上乱弹一通,即兴演奏一些谁也没听过的小曲子。周广仁教授是个非常懂得教育心理的专家,她非但没有对梁雷的这种做法进行阻止,反而鼓励他大胆在钢琴上弹出自己内心的曲调,这就给梁雷幼小的心灵注入了一股大胆创造的动力。

17岁那年,梁雷独自一人远赴美国求学。期间,最让梁雷开心的莫过于接触到一批有着深厚文化修养的学者,在长期的交往过程中他们建立了亦师亦友的良好关系。这些人中有音乐家(如周文中先生)、画家、收藏家、作家等,并且家中都有丰富的藏书,这让从小嗜书如命的梁雷大开眼界,他如饥似渴地汲取着各种知识的营养,不断丰富自己的思想库存,并在自己从小养成的独立思考的习惯下加以评判、扬弃。久而久之,梁雷在人文科学和自然科学方面的修养都变得非常深厚,对他的音乐创作产生了积极的影响。

多学科知识的积累,开放思维方式,加上多年专业音乐创作的实践等诸多因素,构成了梁雷作为一个独特个性作曲家而存在的基础,也成为他的“大音乐”观念形成的重要前提。随着思考的逐渐深入以及创作实践的增加,他对“音乐”的认知逐渐发生变化,产生了越来越多的疑问,这些问题汇集成一篇文章《借音乐提问》(发表于《人民音乐》2000年第12期)。其中梁雷共提出了80个问题,涉及音乐审美、东西方、音乐与时间、有声和无声、音乐与表现、音乐的价值判断等方面。文章一开始就提出了“音乐可以表达感情,但可以借音乐来提问吗?”这个看似简单却充满睿智的问题,直指音乐的本质。长期以来,无论东方还是西方观念中,音乐就是抒情的,是抽象的。而梁雷却大胆地提出了这个具有挑战性的问题,其实在他内心已经有了答案,他认为:音乐尤其是现代音乐应该是抽象与具象的相互融合,音乐既言情,也可以状物,还可以充满智慧地对听众和自己提出一个诘问。这个问题实际上已经将传统意义上的“音乐”进行了解构,并用他特有的理念进行“整合”。在文章临近结尾处,作曲家又提出“只有一个人喜欢的音乐,或是说这音乐只对于一人有意义,我们该不该允许它的存在?”这实际上是作曲家关于接受美学的一个思考,使人想起了关于“知音”的优美传说。中国文人的“自我”与“内心”的表现深深影响着梁雷,他的创作直接面对的是自己的“内心”,是一种自我完善的过程,他以婴儿般的纯真构建着自己的内心世界,不受外界或者他人标准的左右,这种内心世界通过音乐表现出来,并在音乐的历时体现过程中寻觅着“知音”。

此后,他又先后在《人民音乐》发表《对我深有影响的几个体验和一些创作想法》(2012年第1期)、《时间的凝聚音响的振发》(2016年第12期)等文章,对自己的创作不断进行反思和总结。与此同时,他用创作来进一步验证自己的思想的可能性,就在这思考—创作—再思考—再创作的不断循环过程中,他的“大音乐”观念逐渐成熟,同时也用作品践行着自己的观念。

概而言之,笔者提出的梁雷的“大音乐”是一个开放的观念,其中音乐为本体,同时强调多学科之间多角度、多层次的融合,采用综合的思维方式,以多重视觉来审视音乐的创作、表现及接受。

在“大音乐”观念中,音乐与哲学、宗教、文学、绘画、自然科学等其他学科乃至日常生活的关系是相互交融的,音乐并不是其他学科的解读器,而是作为一个载体而存在。从表现内容到表现手法等各个方面,音乐都可与其他学科之间相互借鉴,从而构建一个富于个性特征的音响艺术虚拟空间。在梁雷的作品中,我们可以时时感觉到这种交融的存在与魅力,而且每部作品都有不同的侧重点:有的侧重哲理性的思考,有的侧重形象的表现;有的侧重人文内涵,有的侧重自然描写;有的侧重视觉画面,有的侧重听觉感受……而其中起决定作用就是作曲家的内心,“作曲家就象一棵大树的树干,其根基深深扎向不同的方向吸取各种丰富的营养,而树冠则是作品,每一枝叶都不尽相同,但又有着内在联系,是同一树根与树干共同养育的结果。”②徐文正:《心灵之窗——梁雷钢琴组曲<我的窗>评析》,《人民音乐》2012年第1期,第14页。

在“大音乐”观念中,对演奏家以及演奏空间等的要求也是作品的一个组成部分。在梁雷的作品乐谱中,非常详细地标明对演奏的各种提示和要求,有的还有一些具体的肢体语言要求(如:钢琴组曲《我的窗》)。他的作品是开放的,如:为任何乐器而作的《园之八》,不仅可用任何乐器演奏,而且作品的音符可以自由组合。作品由“天、地、东、南、西、北”6段构成,每段有36个单音符,这6段既可以继时展开也可共时体现,作曲家要求演奏家要具有三维立体观念,当分散开来时,时间与空间被拉伸,而当聚集在一起时,则表明时间与空间的压缩重叠。其中每个单音的处理也是非常细腻的,力度、音色、演奏方法等都有着非常具体详细的要求。这种充满动、静结合的理念有效地将作曲家关于时间与空间的理念统一在一部作品之中。

“大音乐”观念是音乐自身深度和广度的延伸,在其中,“音符”不是音乐的全部,“声音”也并非唯一,音的运动轨迹表达着丰富的内心世界,而内心世界的丰富和变幻又左右着音的运动方式;“大音乐”有着广阔的视野,不人为地区分“东、西方”,“不因为根植于中国文化就用它贴标签;也不因为接受西方文化就依赖它,要能在中西方之上提出个人的新解,发出独特的声音。”③李西安、谢嘉幸、梁雷:《贴近自心的音乐——梁雷近作三人谈》,《人民音乐》2006年第2期,第27页。;“大音乐”更强调文化内涵,“人的想象力有多大,文化的空间就有多大”,④李西安、谢嘉幸、梁雷:《贴近自心的音乐——梁雷近作三人谈》,《人民音乐》2006年第2期,第28页。作曲家描绘的并非自然现象之“实体”,而是内心的意境,是“造境”,这种境界超越了现象本身,是作曲家自身学养的流露,是迁想妙得的结果;“大音乐”作为一种文化,不只是单纯的音乐专业技能技巧的一技之长,而是涉及更为广泛的视野,是通过音乐对人文精神的寻思和终极追求。

二、《月亮飘过来了》研究

《月亮飘过来了》是梁雷应威廉玛丽学院系列音乐会委约而创作的一首钢琴曲,2015年4月10日由钢琴家尹正于尤厄尔演奏厅举行世界首演。其创作灵感来自作曲家5岁的儿子的一句话——“The moon is following us”,当时梁雷驾车带孩子出游,回来时已是夜晚,坐在后排的儿子望着车窗外突然说出这样一句极富哲理又有诗意的话,一下子点燃了作曲家内心的情感火花,他不由地想起了自己儿时的一个情景:“回想我十四岁时,父母带我到北京郊外小庄科游古长城。晚上,我与父亲在明月下的山间散步。在北京长大的我,从来没有见过这样黑黝黝的山、这样皎洁的月,也从来没有听到过这样漫山遍野不断袭来的风如海浪般翻涌。到现在,我闭起眼睛,还能听到那黑黑的山峦向我传来的歌声、和延绵不绝滚滚荡荡的鼓声。儿子一句无意的话语引出我对家国、家园与家人的思缕。今天的我带着自己的儿子,回想当年的我跟随着我的父亲,三代人仰望亘古不易的皎洁的明月。⑤梁雷:《时间的凝聚 音响的振发》,《人民音乐》2016年第12期,第13页。”

不同的时空,同一轮明月;不同的场景,同样的亲情。儿子的一句话就像一颗石子投进湖面,激起了梁雷心中的涟漪,引起了久居海外的作曲家内心的家国情怀,这首作品应运而生。

作品在理念上汲取了中国哲学以及古典文学的营养,而在谋篇布局方面则更多体现了中国山水画的原则,在具体技法的运用上则体现了古典文学遣词造句以及山水画中墨法及笔法的一些特点,从而形成一个完整的综合体,表达了一种深深的人文情怀,展示了作曲家“大音乐”观念。

“描写自然,直抒胸臆”是中国文人的一种常见心路历程,梁雷继承和发展了这种传统。他的作品中,山川、河流、树木都是他描述的对象,但并不仅仅是为了描述而描述,而是赋予它们以新的生命和价值取向。在这首钢琴曲中,作曲家根据内心情感活动的轨迹,运用“造境”的手法为听众展示了一幅可听可视的美丽画卷,其中既有真实的场景描述,又有虚拟场景展示;既有远景眺望,又有近景刻画。作品整体体现了一种时空的跨越:既有当下(作曲家驾车带儿子行驶,月亮跟随)又有过去的同场景回忆(长城脚下随父母漫步);既有实景描述,又有虚拟场景刻画;既有现实的美好,又有历史的沧桑……这一切均来自同一个凝聚点——月亮。但作曲家赋予同一个月亮以不同的形象:当下的月亮是一种奔跑着的具有急促节奏的形象;记忆中的月亮则是一种悠悠又带有一丝淡淡的乡愁的形象,采用的是作曲家的“音乐签名”⑥这是一个由六个音组成的一个音列,梁雷采用不同的组合方式运用到不同作品之中,是能代表作曲家观念的一个具有鲜明特征的“音乐签名。”之旋律;历史的月亮则用了一首民间歌曲《上去高山望平川》的旋律,具有一种无言的沧桑和穿越时空的力量。而这一切被作曲家通过合理的安排统一在一部十来分钟的钢琴曲中。作品的结构原则主要来源于中国古典诗歌的灵感以及中国书画结构中的散点透视理念,在作品中,结构随着作曲家的心境而作纵横平移,就像作曲家描述他钟爱的诗人张岱的散文一样“目光引导我们从广角镜头中上下一白的宇宙天地,一步一步逐渐拉近焦距,集中到一痕、一点、一芥、一粒的特写。在最后这个瞬间,作者自己成了被观想的客观对象。这表面上是作家视角的转变,其实是情感移动的轨迹,是艺术家内心目光的凝聚。心凝聚时,时空可以被超越……”⑦关于此曲的结构,可参看班丽霞的文章《以林泉之心观乐听景——梁雷钢琴独奏曲<月亮飘过来了>山水内景与空间布局》,《音乐与表演》2016年第4期,第97—105页。

这种凝聚是作曲家特别钟爱的,其蕴含的力量是无穷的,是可以超越时空,超越自我而达到一种极高境界的源泉。这种凝聚是一个“瞬间”,而这个瞬间“不是陈述性的、线性的时间,而是浓缩了过去、现在、未来的一‘瞬’一‘点’的时间。”⑧李西安、谢嘉幸、梁雷:《贴近自心的音乐——梁雷近作三人谈》,《人民音乐》2006年第2期,第28页。梁雷惊叹于中国古典文学以及绘画在时间凝固点上给人带来的无尽想象力、冲击力而具有的美感,由此联想音乐可否也具有此功能?尽管从传统意义上来讲,音乐是时间的艺术,是表情的艺术,不善于表意,但执拗的梁雷却想就此作出突破,努力寻找这种可能性:“音乐也要有凝聚时间、重塑时间的力量。它可以击破时间的线性逻辑,把时间从钟表中释放出来。当它从‘过去、现在、未来’这样的主轴中解脱出来时,不是抹去一切记忆的坐标(如凯奇音乐中的时间),而是包含、负荷、激活时间的层层叠叠的厚度,以至使其得以振醒、复苏。这样,记忆凝聚的瞬间就成了音乐时间展开的爆发点,如一粒石子在静静的湖面上激起波澜。⑨梁雷:《时间的凝聚,音响的振发》,《人民音乐》2016年第12期,第13页。”

因此,当作曲家的儿子说出“The moon is following us”的那一瞬间作为一个凝固的“点”,激活了梁雷那尘封的记忆,也构成了音乐时间展开的爆发点。在这部作品中,这个凝固的“点”及其被“激活”后形成两种新的形态——“面”“线”构成结构的基本要素。作品从一个凝固点开始,随着凝固点的不断释放,通过一种类似广角镜头的不断变换,将不同时空的景象一一展示——时而是一个小小的点,时而是一篇广袤的面,时而有时一条绵延曲折的线……点、面、线在作品中相继出现或者交叉叠置,从而形成一幅浓淡相宜、错落有致、疏密相间的多维山水画面,而每个点线面除了彼此之间形成对比以及融合外,每个形态自身也在不断变化运动之中,从而使得整体的画面灵动而富有气韵。

三、点·面·线的状态

在这首作品中,点、面、线是以不同的形态出现,表达着各自的内涵,这种形态的差异在谱面上主要是织体的差异。

(一)点

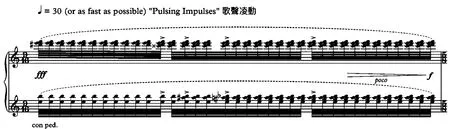

“点”是用块状和弦织体表达的,在作品开始就以密集形式、极快的速度出现:

谱例1.

这是一个极具造型意义的音型,使人联想到贝多芬的“黎明奏鸣曲”的开始动机,但与贝多芬的“黎明”相比,速度更快,色彩更丰富。两者的不同之处在于一个表达的是黎明日出之前的兴奋,一个是月光下皎洁月光跟随汽车飞奔的场景。

这个音型构成了全曲音乐展开的种子。第一个和弦由两层构成:上层是三个彼此相距小二度音构成的密集音块,下层是两个相距纯五度音构成的较为开阔的和音,五个音之间形成十对音程关系(见谱例2,为方便表达,将原谱移低八度并分解):

谱例2.

这几个音程分别为(除去重复的两个小二度,一个小九度):小二度、减三度、大三度、纯四度、减五度、纯五度、大七度。

这几个音程以块状和弦形式聚集在一起,构成作品展开的基本音程,可视为一个凝聚的“点”。从谱例1中我们可以看出这个快速音型在运动中也在不断变化,变化的方式是在框架内增加新的音,使之构成更为复杂的音响(这有点像中国水墨画中“积墨”法,墨色层次的不断增加),使作品的厚度与色彩越来越丰富:先是在上层增加,由三个音变成四个、五个;下层也紧随其后,逐渐由两个变为三个、四个、五个。但这种变化不是一直增加音,而是有时增加有时减少,这个过程就构成了一种自身疏密节奏的变化,如:第二小节开始又回到五个音的形态,但是此时的五个音与开始时相比却又有了变化,最高音f被升高半音,与开始形成一个微妙对比,形成色彩变化;在第二小节最后形成一个密集音块并连续持续两拍半,但这音块的十个音之间除小二度外还有增二度以及大二度,形成疏密有序的结合,增加了音块的生命力,使之具有呼吸空隙。

这种呼吸感觉的获得来自两个方面,一是作曲家早年研究的佛学中关于呼吸的理念以及中国传统书画中关于疏密的理论;还有一个直接的动因来自作曲家在日本见到的一个杯型竹筒,外表虽然密密编制在一起,却因为竹子自身的特殊构成而形成的富有弹性的缝隙,作曲家为之命名为“竹的空间”,而这个由一个个竹片构成的空间彼此具有的一种“空隙的节奏”也就给作曲家提供了一种灵感。

这个段落的节奏分布也是十分讲究的,开始密集快速的音型不断重复,突然一个短小的三十二分休止符将音流截断,这个休止符很短但是非常重要,不仅将音区一下子拉低,色彩变暗,而且对音乐的呼吸是至关重要的,随后的节奏则是逐渐变缓,由六十四分音符变为三十二分音符,再变为十六分音符,突然在密集的块状进行中出现一个单音进行,犹如一个楔子插入其中(谱例1第3小节)。

这个短小的楔子具有承上启下的作用是非常重要的,它是后面即将出现的“面”的先现,同时,它所包含的音程进行既与前面块状和弦有关(纯五度、小二度、小三度),也是后面即将出现的“面”的主要音程。从听觉上来讲,在一片急促的块状音流中突然出现一个清淡的单音进行,给人的印象非常明显,具有一种独特的魅力。

作品中,除以块状和弦出现的“凝固点”外,还有一种以琶音方式出现的“点”,笔者称其为“散开点”(以下简称“散点”,由于其各个音存在方式依然是一个整体,因此还是以“点”命名之,而不是以“面”)。这个“散点”的初次出现在第一部分结束处,在“凝固点”的上方高音区与之形成立体交叉:

谱例3.

我们可以看到这个“散点”的主要音程结构为:大七度、纯四度、大三度、纯五度,可视为从原“凝固点”中分离出来的产物。

“点”这种形态在全曲中共出现三次,分别处于作品的开头、中间和结尾处,可以看出这个形态的结构作用。且这个形态每次出现时,在保证统一的前提下都进行一些细微变化。如:

谱例4 a.中间的“点”

b.结束处的“点”

从以上可以看出,“点”每次出现时,除音程组合变化外,更重要的是音区变化造成的色彩不同,如:低音区的点凸显出一种厚重的历史感,而高音区的清新和靓丽带来的是一种活力,中音区则更多的是一种温馨和亲情在其中。从布局角度来看,三者的色彩带来的细微变化在是浓、淡、清的变化对整体布局起着一种融合又分层次的效果。

(二)面

作品的“面”是紧接着“点”而出现的,是一种上下环绕的密集分解和弦音型,与“点”纵与横的对比关系。

谱例5.

作为“点”激活后的产物,“面”在作品中是以一种散装形态出现。同“点”一样,“面”的每一次出现都有着一些细微地变化,从而又形成不同的变现方式:

1.根据包含音程的大小,可以分为“阔面”与“窄面”两种

⑴“阔面”由远距离的音构成,多用跳音方式,充满动感,好似一片片斑驳的树叶迎风起舞(见谱例4)

⑵“窄面”则有较为近的音程音级进构成,一般用连线奏法,彼此紧密相连,构成一个较为长的呼吸单位,好似微风轻抚的树叶飘动,又似一抹远山青黛。

谱例6.

2.根据“面”自身的层次可以分为单面、双面与多面谱例4、5所示均为单面,双面与多面的运用如下:

谱例7 a.双面(49小节)

b.多面(67—70小节)

谱例a,在持续的“点”的背景下,极高音区采用“倒影卡农”手法形成两个“阔面”的叠置,时远时近的两个声部的音构成了一种若即若离的趣味,形成一种别样的张力;谱例b中,高、中、低三个声部形成三个不同“面”的交叉叠置:高、低声部是“阔面”,中声部则是“窄面”,不同的节奏节拍的处理形成一幅灵动飞扬的画面。

(三)线

“线”在作品中是以旋律线条的方式呈现的,与块状的“点”及上下环绕的“面”不同的是,这种形态是一种绵延不断的长呼吸的线条形态,与其他两种形态既有机地联系在一起,又形成鲜明对比,营造了丰富的音响以及画面效果。

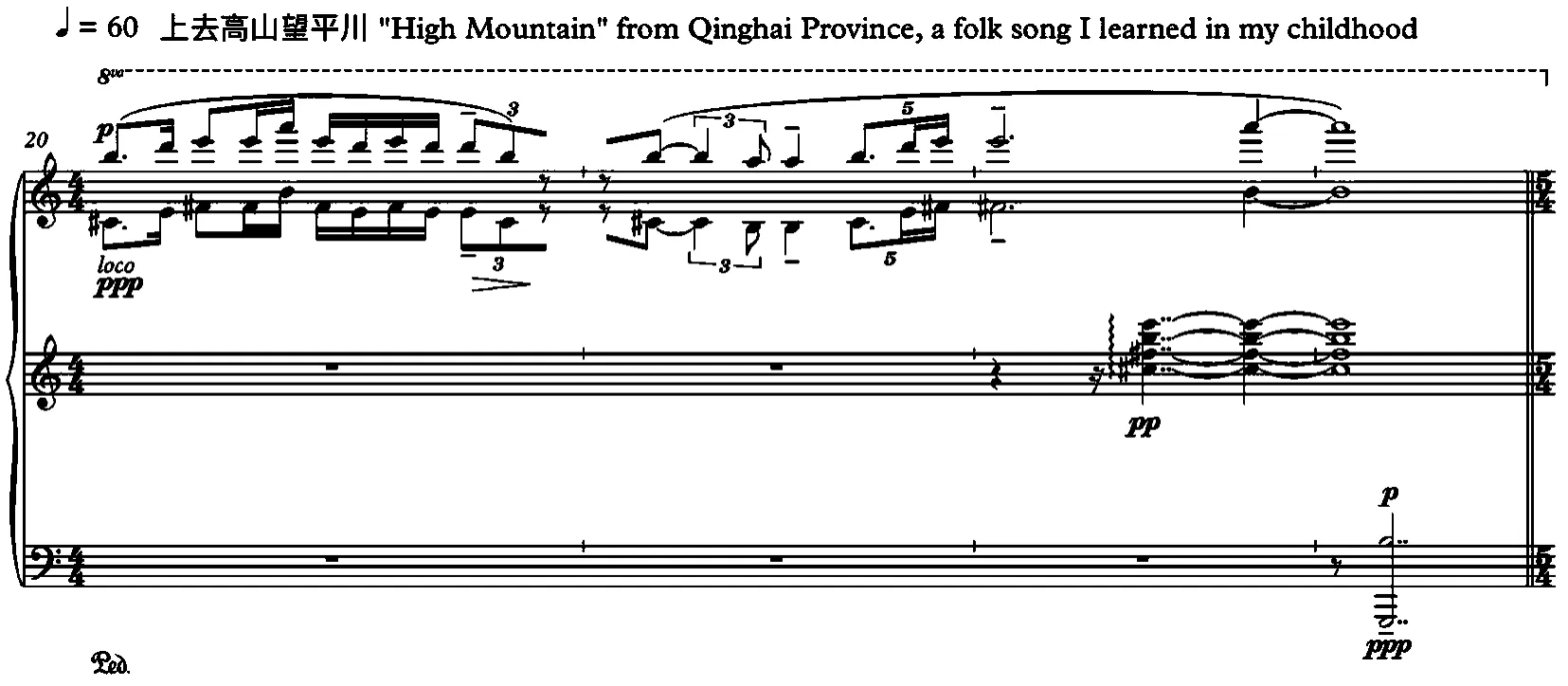

这首作品中采用了两个旋律素材:一个是青海花儿《上去高山望平川》,另一个是作曲家的“音乐签名”之旋律。

《上去高山望平川》作为一条“线”在作品中共出现4次,每次的处理都不尽相同,可以看出作曲家的微妙精致处理。

表1 《上去高山望平川》在作品中的分布示意图

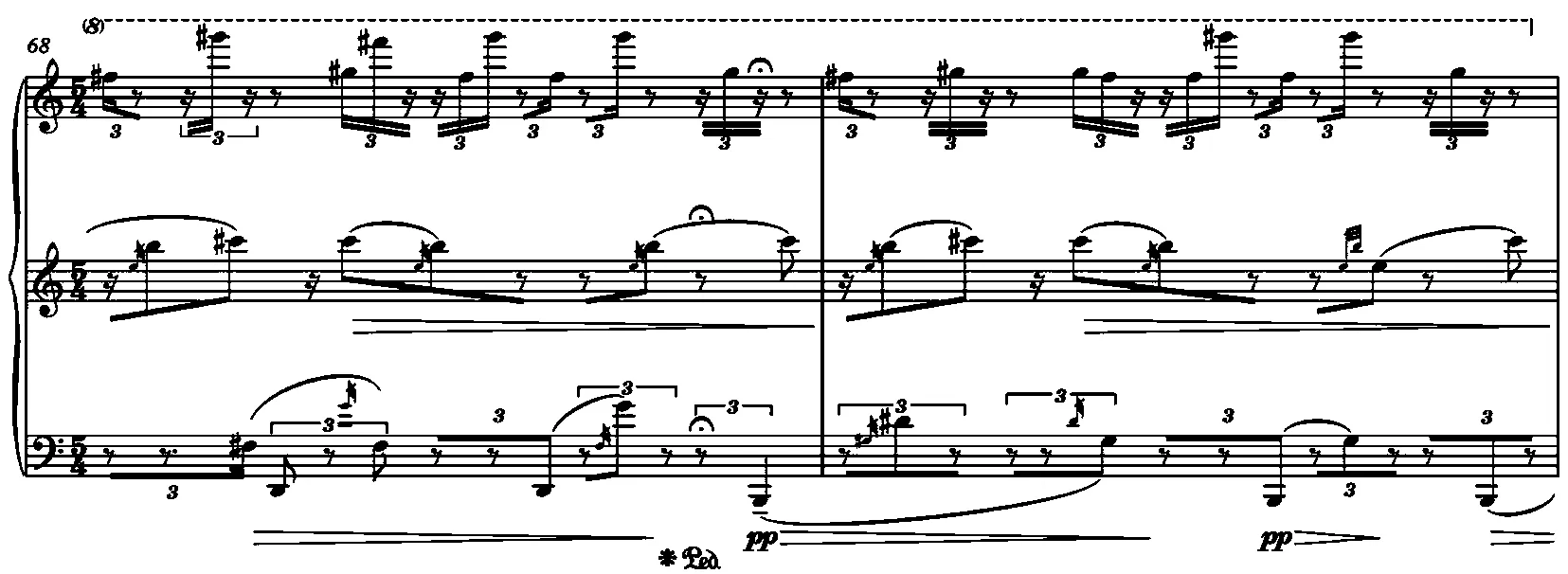

首次出现在20小节,截取《上去高山望平川》开始时的旋律素材,并运用梁雷自己研究的“一音多声”的技术使这个最民间的线条得到一种新的生命力:

谱例8.

此处,我们看到作曲家运用了相距14度的同节奏叠置,使古老的曲调呈现出新的样态,发出一种新的声音,增加了旋律的立体感,表达了一种意向中的“高山”形象。

其他三处的运用方式更加丰富,无论是织体安排还是调性布局都有所变化。值得注意的是每次作曲家截取的原民歌旋律片段都是不同的,整首民歌并没有完整出现过,给人造成一种无言的期待感,然而这四个片段组合起来却可以组成完整的原民歌,暗喻一种支离破碎的记忆瞬间。

对这首民歌的运用,除表达山峦叠嶂的形象上之外,据笔者分析还有更深层的思考:这是一种对历史、文化以及人物内心情感的多层次、多角度、多维度的几种展示,其中凸显出的除了人文情感外,还有一种跨越历史时空的思考。不断叠加的调性折射出时间对原生态的不断冲击后留下的逐渐丰富、复杂的历史记忆。从作曲技术方面来讲,则可以理解为对横向线条的纵向叠加,而这种大跨度的叠加造成的空旷感觉,则一方面冲淡了两者的不协和感觉,更为重要的是借用钢琴的远距离小二度的叠加为原有单音增加了一种异样的色彩,这种音响效果犹如中国民歌中的“中立音”,是一种与十二平均律不同的独特的美感呈现,也可以理解为作曲家钟爱的“一音多声”的另一种表达,是一种基于中国传统文化思考的产物。

“线”的自身变化除自身每次出现时旋律自身的变化外,还有与其相伴的其他因素有关。如:《上去高山望平川》四次出现时每次相伴的“点”的出现时间以及形态都各不相同,另外,每次出现时的音区以及而最后一次出现时先单声出现然后才加入辅助声部则更体现了这种微妙的变化,其中造成的美感是颇耐人寻味的。

而另一处“线”——作曲家“音乐签名”的出现则采用了西方音乐常用的卡农手法,这种手法的运用是为了内容情感的需要而采用的(祖孙三代面对同一轮明月的感情),尽管不是在同一时空下,但月亮还是那轮,只是时间、地点、方式变化,不变的就是人的亲情,因此,作曲家在此将同一温馨的旋律采用卡农手法展示出来,揭示了亘古不变的人间真情,具有非常感人的效果。

谱例9.

点、线、面的结合如同国画中的不同笔法的运用,合理而有逻辑地出现在作品之中。而更为有趣的是还有一种介于三者之间的或者说是将三者合理结合在一起的一种中国水墨特有的“晕染”技法也被作曲家合理地运用到作品中:

谱例10.

这种手法在一个单音上开始,通过在其上方不断增加新的音从而形成音响的堆积,造成一种逐渐扩散的效果,具有独特的魅力。

作品中,点、线、面之间虽然具有不同的形态,但是“线”“面”作为“点”激活后的产物,与之也有着内在的联系,是一种不同形态变现方式下的深层次的统一。这种统一体现在其中的音程构成上,我们可以分析一下几个点、线、面的主要音程构成就可看出彼此之间的内在联系(为了便于表达,将所有音程以单音程方式表示):

表2 点、线、面主要音程示意图

四、点·面·线的呈现方式

作品中,点面线这三个形态有时是单独出现,有时则是同时出现,从而形成一种立体交叉,犹如国画中不同线条、颜色、笔法等的叠置,使作品层次和表现力更加丰富。

(一)点、线的叠置

在前文谱例8中,首先是《上去高山望平川》的旋律出现,在乐句临近结束时的两个长音上,首先在其下方叠置一个散点,然后在最后一个长音出现后再在低音处出现一个点的叠加,从而形成三个层次的共鸣。这三个层次就像三个不同浓淡、不同笔法、不同先后出现在一起的国画色彩叠加,形成了一幅缤纷的色彩画面。其中,中间散点的音程结构是三个纯四度的叠加,中间的b音与上方的旋律音以及下方的凝固点的冠音形成共同音,可视为将三个层次聚集在一起的纽带,使它们在保证彼此清晰的前体下,又能融合在一起形成一个整体:先单线勾勒,然后加上不同色彩,层层叠加。

(二)点、面的叠置

谱例11.

此处作曲家明确表明了作品的三个层次,其中近景是一个“面”,远景则是低音区的一个凝固“点”,而中景则是中音区的一个“散点”,三者相继出现,先淡后浓,逐渐增加色彩,形成一个多层的画面。

(三)线、面的叠置

谱例12.

此处低音部在一直延续着的四部卡农的旋律,与此同时在高音区出现了“晕染”之后又叠加上一个“面”,形成一个不同色彩的组合。

(四)点、线、面的叠置

谱例13.

此例中,两个低音区开始延续着一段卡农线条,高音区则出现一个“晕染”,然后是“面”的形式,而中音区继续着“线”的进行,低音区则逐渐变为一个“点”的形态,三者形成叠置,尤如不同笔法的同时出现,使得画面缤纷多彩。

此处,有必要对作曲家在低音“点”的音程运用做一说明,上面几例中的低音“点”均为远距离的大三度音程,这是作曲家非常钟爱的手法,在他的不同时期的作品中都得到运用。这种远距离的大三度具有一种特殊的泛音效果,色彩感极强,尤其是低音区的共鸣色彩会对上方的音产生很厚重的衬托,增加音响以及画面的厚重感。

五、点·线·面的布局

在作品中,点、线、面的布局也是颇具匠心的:

表3 点、面、线布局示意图

由上表可以看出,点、线、面这三种形态在作品中的出现样式是丰富多样的:既有单一形态的先后出现,也有多种形态的叠置,由此形成一种错综复杂的结构,其中既有西方音乐常用的回旋、再现等原则的呈现,更具中国传统文化的散点结构的韵味,两者的结合赋予这部作品以新颖的效果。

如果借用中国传统书画的理论解释一下这部作品的布局也许更有一种独特的感觉。我们知道,点、线、面是构成一部书画作品的基本手法:“点”是浓重密集快速的顿笔;“面”则是宽舒的铺开用笔;而“线”恰似连绵的舒缓用笔,蜿蜒曲折。这部作品中,先后出现的点、线、面是一种单层的效果,由于笔法的不同而形成横向之间的对比,其中每个笔法运动间又有墨色的浓淡干枯之间的对比;叠置的点线面则是不同笔法的层层叠加,由此形成了画面的高度复杂以及色彩的纵向层次分布,其中各种形态之间的相互渗透而形成的立体效果使得画面更加厚重,而三种形态变换的频率则形成了横向不同笔法之间变换的节奏感。

点、线、面不同形态之间的连接也是非常细腻的:有时是硬切换,有时则是软切换——一个形态还在进行时另一个形态悄悄进入,两者形成一定的交叉渗透,具有很新颖的效果。在多层叠置的时候,每个形态的进行也是多种多样的,其中音区、节奏节拍以及进入与淡出都体现了很细腻的讲究的方法,形成了一定的疏密空间与远近对比。

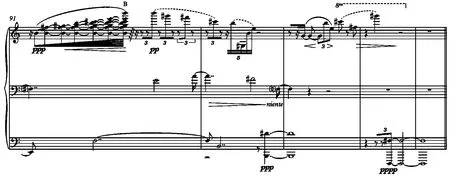

作品以快速的“点”开始,却以同样快速的“残面”上戛然而止,作曲家特意标明最后的结束像是被突然卡断一样(见谱例14),留给人们的无尽的遐想——这是庄子“其卒无尾,其始无首”哲学观念的体现。

谱例14.

“诗罢地有余,篇终语清省”。梁雷运用“凝聚”的力量,选取了一个“凝固点”并将其“激活”,以点、线、面的形态创造了一幅多维空间的“音响笔墨”作品。其中,“笔法”的简繁疏密、曲直缓疾相得益彰,“墨法”的浓淡枯湿、清浑薄厚交相辉映。作品中既有寥寥数笔的线条直写,也有纵情泼墨的酣畅;既有密不透风的厚重,又有疏可跑马的飞白;既有单色的纯净,又有多彩的叠加……形成一幅美轮美奂的“可听之山水画”,令人徜徉在其中流连忘返。

“外师造化,中得心源”。独特的人生履历、多元的文化浸染、独特的教育环境、独特的思维方式,造就了一个特立独行的梁雷,他的“心源”既来自外师,又来自内心,他的心源是一个开放的存在,“人的想象力有多大,文化的空间就有多大”,这句话非常形象地说出了梁雷的美学观。他的作品已跳出“音乐”自身而融入一个综合的文化范畴,并在高层次达到与其他学科的融合。

当今世界,诸多艺术思潮百舸争流,各种风格的作品层出不穷。在这纷杂烦乱的艺术世界中,梁雷的作品以其独特的角度为我们打开了一扇通往心灵的窗子,他以中国文人的情怀尽情袒露着自己的灵魂,以孩子般的天真吐露着自己的心声,用音符记录着自己的心路历程,从中展示了一个真实完整的自我。他的作品是抽象和具象的有机结合,虽然指导其创作的是“大音乐”观念,但这并不意味着作品的艰涩难懂,事实上,他的作品具有很强的可听性,人们很容易被感染,徜徉在音响世界中得到美感。然而,除了这些表层特点外,他的作品更有着非常深厚的文化内涵,听众尽可以只在一个层面欣赏,但如果能够同时读懂他作品的内涵,了解他的“大音乐”观念并结合这个观念来欣赏,追随着音乐展开联想的翅膀自由遨游,那样获得审美享受将是巨大的。作为一个独特的艺术家,梁雷的观念和作品都成为当今多元世界文化中的一个有机组成部分,他也成为中华文化在当代的一个杰出代表。