证据推理中的价值判断*

2019-08-16陈林林

□陈林林

内容提要 证据推理是指法官评价并运用证据进行事实判断和认定的推理。证据推理和事实判断需要遵从理性,也需要价值判断参与进来。为证据规则所明示的、规范事实认定过程的法律价值判断,是证据推理之际需遵循的一阶价值判断。公正、权利保护、效率等基本法律价值以及法官的道德信念,是解决事实真伪不明问题和评估可能性概率的二阶价值判断。只有将价值论研究推进到证据推理层次,才能推进证据法学研究并完成证据法基础理论的价值论转向。

一、引言:证据推理中的评价与判断

证据推理是指法官评价并运用证据进行事实判断和认定的推理。①与法律推理不同,证据推理经常被认为是一种以发现事实真相为目的的、价值无涉的认识活动。在法理学和主流法学方法论的话语体系中,证据推理的目标是还原或重构既往事实,即“生活事实”或“未经加工的案件相关事实”。②而获得这种事实是法律推理的第一个步骤或前提。由于既往事实或“事件真相”具有不可再现性,因而作为判决依据或法律推理之小前提的案件事实,实际上是一种作为“陈述”的事实,是一些经过挑选并按法律范畴分类的事实。③为了重构作为陈述的案件事实,引出或论证准用的规范,法官总是会依据法感和准用规范中的事实要件,在“未经加工的案件相关事实”中作出选择。所谓“选择”就会涉及裁量、评价或价值判断,他必须考量个别事实在法律上的重要性,并且嗣后能够配合法律术语,在法律推理中重述那些具有法律意义的事实。因此案件事实认定或界定法律推理小前提的本质,就是赋予生活事实以规范构成上的资格,使它与规范产生关系,使它符合规范。④藉此,法理学与法学方法论对证据推理与法律推理的界分、法律推理的形式与实质、价值判断在两种推理中的地位,进行了言简意赅、清晰精致的界定。

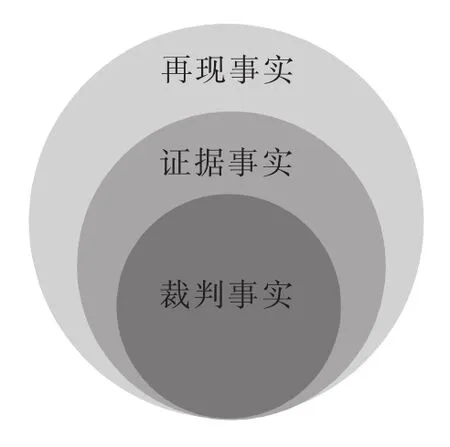

但从证据法学的视角观之,其中却存在显而易见、甚至是极严重的问题。简言之,作为一个事实判断和认定的推理过程,证据推理必须运用、遵从一些规则,例如证据相关性、可采性和证明力规则,否则无从获取“未经加工的案件相关事实”。因此,所谓“未经加工的”案件相关事实是不存在的;并且,受制于可采性规则尤其是证据排除规则的证据推理,必然是一个融入了价值判断的推理过程。化解上述批评的一条路径,是区分证据规则与实体法规则,进而区分“制度性的法律价值”与“法官个人的价值判断”。不过,这种概念分析式的进路在解释力上仍然存在问题。因为从根本上说,普通人对事实的陈述通常以感知为基础,个别的感知通过日常经验的评估,联结成一些观念形象,进而联结成一些事实陈述、形成了真正的“未经加工的案件事实”,即除法官之外的、所有诉讼主体的陈述所提供的“再现事实”。证据推理——评价并运用证据对“再现事实”进行加工——则为法律推理划定了可接受的证据事实。法律推理——按法律范畴或规范要件对证据事实进行评价和筛选——进一步限定、确立了作为法律推理之小前提的案件事实或裁判事实。这一环环相扣的事实认定或事实层次可用图1予以呈现。⑤但要指出的是,其中每一个环节都可能出现死结或谬误。因为每一环的推进都仰仗于认识主体的感知、经验和信念,以及隐身其后的潜意识、道德情感和个人价值观。法官所作的评估和判断也不例外,否认这一点就会招致法律现实主义法学家的诘问:“难道法官不是人?”⑥

图1 事实的层次

鉴于认识论或一味“求真”在司法实践中经常难以为继,证据法学者杜撰了一条格言:在认识论罢手处,道德接手了。⑦这句话可能并不全然准确。由于法官受“有限理性”(bounded rationality)的指导,证据推理之际的每一个评估或判断并不像理想中的那么“好”或那么“理性”。⑧证据法和证据推理的确需要贯彻理性主义精神,但若缺失信念、道德或价值判断的辅助,显然不足以应付问题。进言之,道德或价值论的角色其实并不限于“替补”,它在司法过程和证据推理中一直在场,只不过在常规案件中隐身在认识论身后,而在疑案案件中站到了前台。

以此观之,主流法学方法论对事实认定的描述是简化的,甚至是有误导性的。以拉伦茨、德沃金为翘楚的当代评价法学,略过了价值判断之于事实认定或证据推理的效用讨论,从而将“法律推理”限缩为关于法律问题的推理。不过,评价法学对价值判断之于法律问题推理的阐释,尤其是德沃金关于“建构性诠释”和“政治道德”理论,⑨对于分析证据推理和证据规则而言是极富启发性的。众所周知,事实认定在每一个阶段都包含错误风险,证据规则或事实认定者不可避免地要在诉讼当事人之间分配错误风险。但分配这类风险的标准和依据不可能是认识论性质的,而是成本收益分析这样的实体价值判断。适用于公共政治生活的那些道德标准,例如正义、公平、正当程序、平等、自由、民主等,构成了德沃金所谓“政治道德”,也构成了分配错误风险的“标准集”。中国古代司法实践中的“海瑞定理”,就是以道德标准决断事实问题的一个典型。一旦站在评价法学的法律价值论研究层次上,还能发现证据法学对证据推理的研究局限:后者的价值论研究往往局限于对证据法价值的宣示,只关注制度性价值——经常是一些证据排除规则——对证据推理的直接的、显性的影响,却很少研究价值判断在其间的隐性作用,例如对适用经验法则和概率评估的影响,而后者恰恰是最关键且最有挑战性的。

二、证据推理中的一阶价值判断

法律规则皆间接或直接地体现立法目的、反映社会价值,证据法和证据规则也是如此。某些证据规则,例如《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条规定“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据”,明示了权利保护和非法证据排除的价值判断。这类为证据规则所明示的、规范事实认定过程的法律价值判断,是法官在证据推理之际必须遵循和落实的价值判断,可依其重要性称之为“一阶价值判断”。

一阶价值判断是针对证据推理而言的,因此在外延上小于证据法及程序法体系的价值准则与价值基础,尽管这三者必然存在联系或交集。证据法学者艾伦教授曾归纳了美国证据规则体系的五项价值:(1)解决争端的适当方式;(2)知识的性质;(3)小群体决策的动因;(4)道德和伦理关怀;(5)正义理想和效率价值关系。⑩伯格兰教授提出了“八价值论”:(1)生命;(2)个人自由权;(3)稳定(stability),包括社会、政府和商业稳定;(4)正当程序;(5)事实真相;(6)司法经济;(7)联邦制;(8)健康和安全。⑪上述提法在范畴划分上是有问题的,其中有些是全人类法律制度的基本价值,例如生命、个人自由、稳定、正义理想和效率、道德和伦理关怀等;有些是美国法律制度的特有现象,例如联邦制、小群体(陪审团)决策的动因;有些是上位价值准则延伸出来的程序法规范,后者很难说是独立的价值,例如“正义理想和效率价值关系”与“解决争端的适当方式”;有的并不是价值准则,而是程序法和证据法的目的,例如“事实真相”。而在法理学学者看来,法律制度的基本价值即首要理想,不宜、事实上也不可能设定太多。就西方法律制度而言,秩序、公平和个体自由是三项基本价值,另一项“层次稍低一些”的价值则是实用性(效率)。⑫张保生教授也注意到了“五价值观”和“八价值论”的缺陷,另架构了证据法的四大价值基础:准确、公正、和谐、效率。⑬

如前所述,一阶价值判断是明示的、针对证据推理的规定性要求,它们以基本价值为依据,是基本价值对法官认定“证据事实”过程的具体要求。更精确地说,一阶价值判断在适用方式上接近于德沃金二元法律规范理论中的硬性规则,基本价值则是更为抽象、更有弹性的法律原则。⑭一阶价值判断对法官评价证据和认定证据事实的制约功能,主要通过以下证据规则来实现的:(1)无罪推定。无罪推定尽管被表述为一条法律原理或原则,但它实际是一条落实人权保障原则的规则。该规则要求法官在证据推理之际,不能先入为主地认定被告人有罪,而只能推定被告人无罪,直到控方拿出足够多的证据来证明被告人有罪,并达到有罪判决的证明标准为止;(2)证据资格及证据证明力的限制规则,包括落实法治、保障人权的非法证据排除规则、补强证据规则,以及基于特别关系之伦理和利益考量的证言排除规则,例如夫妻之间、律师和委托人之间、医患之间的证据特免权规则;(3)证明标准。基于诉讼参与人提供的“再现事实”,法官可自行评估并判断和完成“证据事实”认定,但这种认定必须建立在法定的证明标准的基础之上,并且有义务在裁判文书中对证据推理进行充分的论证说理,贯彻公正性和准确性价值。另外,法官进行事实认定时还要遵循其他一些规则,例如公开听审、公开举证、质证等规则,但这些实际是一些程序性证据规则,并不是针对证据推理而言的证据规则。⑮

在美国法上,还存在一些针对陪审团审判的证据排除规则,例如基于公正和效率价值的《联邦证据规则》第403条。在陪审团参与审判的案件中,那些缺乏法律素养的、临时组团的业余人士成为了证据推理的主体。为了防止他们被控辩双方误导、避免感情用事并提高诉讼效率,该条规定法官可以因为存在不公正偏见、引起混淆或误导陪审团的风险,或者因为存在拖延审判、浪费时间和不必要累积证据等状况,要求排除某项证据或者要求陪审团不得考虑。在People v.Cvanaugh一案中,控方在一审中展示了一张惨烈的被害人照片。此案上诉后,上诉法院认为该证据会激起陪审团的情绪,导致不能理性、公正地作出裁决,所以一审应当不准出示,或者要求陪审团不得将其视为有效证据。⑯通过这类证据规则,并藉由法官的指示和要求,公正和效率成为了陪审团在证据推理之际必须予以遵循的一阶价值判断。但这仅属例外情况。本文随后将指出,像公正和效率这样的基本法律价值,它们在证据推理中一般“退居二线”。只有当承载了一阶价值判断的证据规则“无能为力”时,才会作为二阶价值判断直接参与证据推理。

三、证据推理中的二阶价值判断

(一)事实真伪不明之际的二阶价值判断

由于信息不充分或缺失有效证据,法官经常没有办法在“再现事实”的基础上确定“证据事实”,因而也无从提供作为判决基础的“裁判事实”。承载一阶法律价值的证据规则的功能,是对证据和证明标准进行审查或把关。在信息不充分、缺失证据的情况下,它们实际失去了用武之地,无法为终端的法律推理提供助力。但定纷止争是司法的一项基本功能,即便证据推理陷入困顿、事实真伪无法查明,法官也必须给出一个判决。这就行进到了“认识论罢手,道德接手”的时刻了。但要强调的是,此处所谓的“道德”,并非个人或社群的道德观念,而是法律体系、尤其是证据法中的基本法律价值。否则法官的裁量权限就会逃离任何准则,导致事实认定的失控与混乱。因此,二阶价值判断是指在证据推理陷入困顿后,用来设定“证据事实”的那些法律价值。

波斯纳曾言,以庭审方式令人确信地重现过去是不可能的。在很多诉讼中,业已发生了什么这一问题是不确定的。惟有通过决定由谁承担提供证据或说服事实裁断者的责任,才能解决诉讼。更直率地说,就是决定在案件事实有疑问时,谁将败诉。⑰关于举证责任,程序法与证据制度都有分类性规定,但有时也交由司法者自行决定,例如《民事诉讼证据的若干规定》第7条,授权“法院可以根据公平原则和诚实信用原则,综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。”依据该条,公平和诚信这两项价值判断,就是法官在“证据事实”不明之际用来分配不利后果或错误风险的二阶价值判断。不过证据法学者和法理学者都认为,较之公平、诚信这样的价值判断,效率——成本收益分析——是更好、更具操作性的二阶价值判断。这方面的一个典型,是明代地方官海瑞针对“两难可决”案件提出的折狱经验:

窃谓凡讼之可疑者……事在争产业,与其屈小民,宁屈乡宦,以救弊也。(乡宦计夺小民田产,债轴假契,侵界威逼,无所不为。为富不仁,比比有之。故曰救弊。)事在争言貌,与其屈乡宦,宁屈小民,以存体也。(乡宦小民有贵贱之别,故曰存体。若乡宦擅作威福,打缚小民,又不可以存体论。)⑱

苏力教授运用经济分析方法,从海瑞所举的差别保护例子中,抽象出了“海瑞定理II”——差别定理:在涉及经济资产的两可案件中,无法明晰的产权应配置给经济资产缺乏的人(海瑞定理II·A,经济资产上的弱势保护准则);在涉及文化资产的两可案件中,无法明晰的产权应配置给文化资产丰裕的人(海瑞定理II·B,文化资产上的优势保护准则)。⑲依托边际效用理论,苏力教授指出在争经济资产的两可案件中,将资产判给财富较少的小民是最有效率的财富配置;而在涉及无法有效让渡的权利——文化资产——的两可案件中,司法应选择社会损失预计最小的判决,即将文化资产判给更善于打理、更善于发挥其社会功能的乡宦。在苏力教授看来,定理II·A和B皆遵循了权利配置效用最大化的原则,这不仅是智慧的,还因此具有了正当性。

效率的确是破解证据推理困局的一项二阶价值判断,经济分析的比较优势——清晰性——在苏力教授笔下也被演绎得美轮美奂,但仍有失之片面的嫌疑。苏力教授自己就未曾将效率分析贯彻到底,他放过了海瑞在原话中提出的另一条更为基础的裁判准则:“窃谓凡讼之可疑者,与其屈兄,宁屈其弟;与其屈叔伯,宁屈其侄;与其屈贫民,宁屈富民;与其屈愚直,宁屈刁顽。”⑳这一洋溢着纲常伦理和身份政治的经验之谈,才是古代司法官决断两可案件时广为接受的一条基础性定理或经验法则,其内涵是经济分析难以全面把握或言说殆尽的。较之主流道德或价值观而言,效率或资源配置只是其中的一部分,而不是全部。不论是在古代社会还是现代社会,也不论是作为一般法律价值还是证据推理过程中的价值判断,情形大抵如此。

(二)评估可能性概率的二阶价值判断

从知识论角度看,证据推理一种是“求真认识论”社会实践,目标是推导出关于世界的真实信念,以获得“弱真实信念”(weak sense of true belief)意义上的知识或判断。但信念存在三个显著特征:一是概率性,即无法达到100%的确定性;二是主观性,信念代表证据和最终判断之间的意向性,并不代表二者之间的逻辑关联性;三是可接受性,信念的确定性和有效性因主体,也因受众而异,因此本身存在一个“可接受性”维度。因此,无论是单个证据的可信度和证明力,还是依据证据推理得出的事实结论与“证据事实”,都蕴含了一种“主观概率性”。

传统证据法学习惯用日常语言表达信念的概率性:“完全确信—确信—推测—怀疑—不信任—完全不信任”。由于缺乏单一概率值和概率区间,这种表达方式又被称为“模糊概率(fuzzy probabilities)”,以区别于适用数学语言表达信念的概率,例如对某个信念状态赋予一个百分比数字,例如100%意味“完全确信”的信念状态,“优势证明”要求的信念状态是“待证事实为真的可能性超过50%”。“格兰纳特家事案”(Graanhout family)中的事实认定,就呈现了信念在证据推理中的运用及其复杂性。

【再现事实】丈夫艾哈迈德·格兰纳特是黑人,妻子玛利亚·维尔斯曼是白人,夫妻二人吸毒成瘾。家中有一个18个月大的女儿玛哈尔,是玛利亚与艾哈迈德的哥哥所生。某晚三口之家驾车长途出行,途中数次停车吸毒。后来他们到达一个停车场,艾哈迈德下车去卫生间。之后夫妻二人的事实陈述各不相同。艾哈迈德说10分钟后他回到车上,发现玛利亚怀抱着已经死去的玛哈尔。但玛利亚说,艾哈迈德下车时带走了女儿,20分钟后他回来时抱着死去的女儿。尸检结果表明,玛哈尔的头部和腹部受伤严重,最后死于内脏出血。这对夫妻之中必然有一人对玛哈尔施暴,但究竟是谁?

这对夫妻被逮捕了,但玛利亚很快被释放,艾哈迈德则因为玛利亚的指证被控谋杀。对指控艾哈迈德的证据,只有尸检报告和玛利亚的证言。但玛利亚的证言是值得怀疑的,因为她若不指证艾哈迈德,那么她自己就成了唯一的犯罪嫌疑人。另外,如果艾哈迈德因此获罪,那么反过来可以推断:他指证玛利亚的证言,再加上尸检报告,也同样能给玛利亚定罪。换言之,即便既有证据从法律上来说是充分确凿的,但在逻辑上不足以给任何一方定罪。但只有50%概率嫌疑的艾哈迈德最终还是被定罪了,警方、控方和法院都将艾哈迈德视为嫌疑人,而将玛利亚视为证人,然而这么做的依据是什么?理由不外乎是人们相信一位母亲——即便因为刚吸过毒而精神异常——不可能杀死自己的孩子,相信男人比女人更暴力,相信黑人比白人更暴力,相信一位失去孩子的母亲是当然的受害者……等等。换言之,人们的道德情感和日常经验(包括成见)罗织成了一种信念,在黑人男子艾哈迈德和施暴者之间建立了强的意向性联系。这既是证据推理中常见的“概率跃迁”和“启发式推断”,也是法官经常使用的一种“权宜之计”。因为尽管信念和结论之间并不存在逻辑关系,却和结论的可接受性存在正相关关系,而可接受性又经常被视同为正当性。这也说明事实发现不是一个简单的认识过程,而是心理、文化等因素共同作用的结果。

以数字方式来描述证据证明力和可能性概率,会把证据推理异化成蹩脚的数学推算,并将事实认定者误导成波斯纳所谓的“蹩脚的数学家”。试回顾著名的公交车事例:一位证人看到一辆公交车撞了一辆小轿车,但记不清小轿车的颜色了;另据调查,蓝色公交车公司拥有县里75%的公交车,红色公交车公司拥有余下的25%。按惯常看法,蓝色公交车公司的车辆肇事概率是75%,但凭什么这么设定?因为蓝色公交车公司拥有“县里”75%的公交车。假设以更大的州或者更小的街区为参照组,那么这个概率显然就会发生变化。因此艾伦教授认为概率化是一条死胡同,因为要得出概率,就必须有正确的参照组。但是,并不存在某个先验正确的参照组,而存在着无限数量的参照组,人们只是从中选择了一个自己想要的或自认为是正确的参照组。

进而言之,概率并不决定事实,而是被决定的对象。证据法学者认为“似真性”决定概率,那么“似真性”的判断标准又是什么?按照法律认知心理学的研究,法官或陪审员会根据自己听到与看到的证据,进行组织、发挥和解释,以构造出一个或多个能对相关证据进行总括性说明的“故事”。“似真性”就是和这个“故事”的符合性程度。在“故事建构”过程中,法官凭借自己的信念、经验和情感,有意识地或无意识地提高某些证据的可采信性,并排除相反的证据或抑制其证明力。当若干陈述和证据之间最大程度化解了彼此间的不协调,各种“故事情节”之间达到融贯性极大化状态时,法官就达到了证据推理和事实认定所需要的“内心确信”,于是一项“证据事实”就形成了。这是一个依自由心证判断事实之真伪的过程,夹杂在法官信念、经验和情感之中的二阶价值判断,同样参与到了对可能性概率的评估之中。

四、结语

事实真相并不是由证据决定的,而是由人类的认识水平和认识框架所决定的。当真相不明时,人们只承认他们原意接受的事实判断,这可以从轰动一时的彭宇案中窥得端倪。在该案的事实认定部分,法官运用了经验法则,认为如果彭宇未撞老太徐寿兰,则他不会把徐老太送至医院,更不会代为支付医疗费,并在徐老太家人到达后还等在一边,因此推定彭宇不是见义勇为,而正是侵权人。这个判决因为冲撞了大众的道德情感,几乎引发了全民公愤。这说明事实认定的结果能否被大众接受以及接受的程度,取决于一国的社会文化、法律传统以及公民对法律制度的现实期待等因素,也说明价值判断之于证据推理的作用问题,已然是证据法学研究和司法实践中的一个重要课题。

从价值判断的角度研究证据推理,还能清楚地看到一些以往被忽视的细节,描述一些“不可言说”的事物,并拓展证据法的研究疆界。证据法学界长期困顿于经验法则的具体内容及其可审查性,研究社会道德与法律价值判断的关系、价值判断在适用经验法则之际的作用以及对价值判断客观性的审查标准,可以在许多陷于停顿的研究课题中开辟出新路径。尤其是,证据法学界一直在反思证据法的理论基础,认为诉讼活动不仅仅是以发现事实真相为目的的认识活动,更包含着一系列诉讼价值的实现和选择过程,因此倡导从认识论转向价值论来重构基础理论。本文的研究还表明,唯有将价值论研究推进到证据规则和证据推理层次,才能真正完成证据法基础理论的价值论转向。

注释:

①这是一个从证据法和裁判视角提出的“中观”证据推理概念,参见孙笑侠:《法的现象与观念》,山东人民出版社2001年版,第250页。这个概念有别于广义证据科学角度的证据推理——所有运用证据论证某个陈述或主张的推理,也有别于狭义的、剔除了证据评价活动的证据推理概念。从逻辑关系看,证据评价是证据推理的前提和子项;从实然角度看,评价和推理在同一思维过程中是难以区分的,因此本文将证据评价纳入到了证据推理的内涵之中。关于证据推理和证据评价的概念界定及专题探讨,参见张保生等著:《证据科学论纲》,经济科学出版社2019年版,第148~178、210~241页。

②此处所引的“生活事实”和“未经加工的案件(相关)事实”概念,参见【德】考夫曼:《类推与事物的本质》(德汉对照),吴从周译,颜厥安审校,学林文化事业有限公司(台北)1999年版,第87页;【德】拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第165页。

③Harold J.Berman,“Legal Reasoning”,ed.in International Encyclopedia of the Social Science,vol.9~10,The Macmillan Com.,1975,p.198.如果照应到传统的审判理论,则可以将事实认定过程,分解成“事实发现”和“事实重构”两个前后继起的阶段。

④【德】考夫曼:《类推与事物的本质》(德汉对照),吴从周译,颜厥安审校,学林文化事业有限公司(台北)1999年版,第87页。

⑤杨贝:《论案件事实的层次与建构》,《法制与社会发展》2019年第3期,第43页。本文引用了该文的事实层次划分,但对一些术语的使用存在差别,例如“案件事实”“事实重构”“事实发现”等。

⑥Jerome Frank,“Are Judges Human?”,ed.in Courts On Trial:Myth and Reality in American Justice,New York:Atheneum,1963,p.146.

⑦【美】亚力克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明等译,中国人民大学出版社2018年版,第6、78页。

⑧【美】雷德·海蒂斯、罗宾·道斯,《不确定世界的理性选择:判断与决策心理学》,谢晓非、李纾译,人民邮电出版社2013年版,第16~17页。

⑨Cf.Ronald Dworkin,Law’s Empire,Cambridge:Harvard University Press,1986,pp.87~113;Ronald Dworkin,Justice in Robes,Cambridge:Harvard University Press,2006,pp.1~35,140~186.

⑩【美】罗纳德·艾伦等:《证据法:文本、问题和案例》,张保生等译,高等教育出版社2006年版,第49、136页以下。

⑪Cf.David P.Bergland,“Value Analysis in the Law of Evidence”,1 West State University Law Review,1973,pp.165~166.

⑫【英】彼得·斯坦、约翰·香德:《西方社会的法律价值》,王献平译,中国法制出版社2004年版,第2~4页。

⑬张保生:《证据规则的价值基础和理论体系》,《法学研究》2008年第2期,第126~128页。“四价值论”极富创新:“准确”作为一种法律价值,是一个新提法,它照应到了证据法的特殊性,但是否适宜尚需要进一步分析、论证;“和谐”也是一个新提法,其实这个词更适宜指称、描述不同价值之间的相互关系,而非一种独立价值实体。不过,“四价值论”最大的创新、同时也给人带来的最大困惑,是将自由(权)或人权保障这一现代法律的基本价值,排除在了证据法的价值基础之外。

⑭在德沃金的法律理论中,法律规则是以“全有或全无”(all or nothing)的方式被应用于特定案件的,规则必须将全部例外列举出来,以便进行补充说明。因此,规则与其相反的事例之间无法共存。相反,原则却是可以同与其相反的事例共存的。再次,原则具备分量(weight)或重要性的向度,而法律规则并不具有这个特点。当规则之间发生冲突时,必然是一个有效,另一个无效;然而,当原则之间矛盾时,并不会产生某一原则无效的结果,只是由于其份量或重要程度次于另外的原则,因此对于案件并不产生关键作用。Cf.Ronald Dworkin,“Models of Rules I”,ed.in Taking Rights Seriously,Cambridge:Harvard University Press,1978,pp.24~25.

⑮此处的规则分类,参考了证据法学者的研究,但存在诸多重要差别。证据法学者一般认为无罪推定就是一条原则,并经常把证据规则和程序规则混同在一起。参见喻名峰:《刑事证据法的价值结构》,《法学评论》2015年第4期,第43页。

⑯易延友:《证据法的体系与精神——以英美法为特别参照》,北京大学出版社2010年版,第107页。

⑰See Richard A.Posner,The Problems of Jurisprudence,Cambridge:Harvard University Press,1990,p.204.

⑱⑳陈义钟编校:《兴革条例》,《海瑞集》上册,中华书局1962年版,第117页。

⑲苏力:《海瑞定理的经济学解读》,《中国社会科学》2006年第6期,第116~118页。