从一道调研题谈数学建模素养的培育*

2019-08-16

数学建模是对现实问题进行数学抽象,用数学语言表达问题、用数学方法建构模型解决问题的素养。高考中对数学建模素养的考查主要体现在应用题的考查上。江苏省高考数学试卷中,应用题属于中等难度的试题,一般在第17、18题的位置上出现,是试卷中的关键题。江苏省南通市2019年高三数学第一次调研测试的应用题源自生活实际,对数学建模素养提出了较高的要求,但考生实际答题情况却很不理想。笔者负责了本次调研测试题的命制和阅卷工作,结合这一经历对培养学生的数学建模素养发表一些个人的观点。

2019年南通市高三数学第一次调研测试第18题如下:

如图1,一艺术拱门由两部分组成,下部为矩形ABCD,AB,AD的长分别为和4 m,上部是圆心为O的劣弧CD,

(1)求图1中拱门最高点到地面的距离;

(图 1)

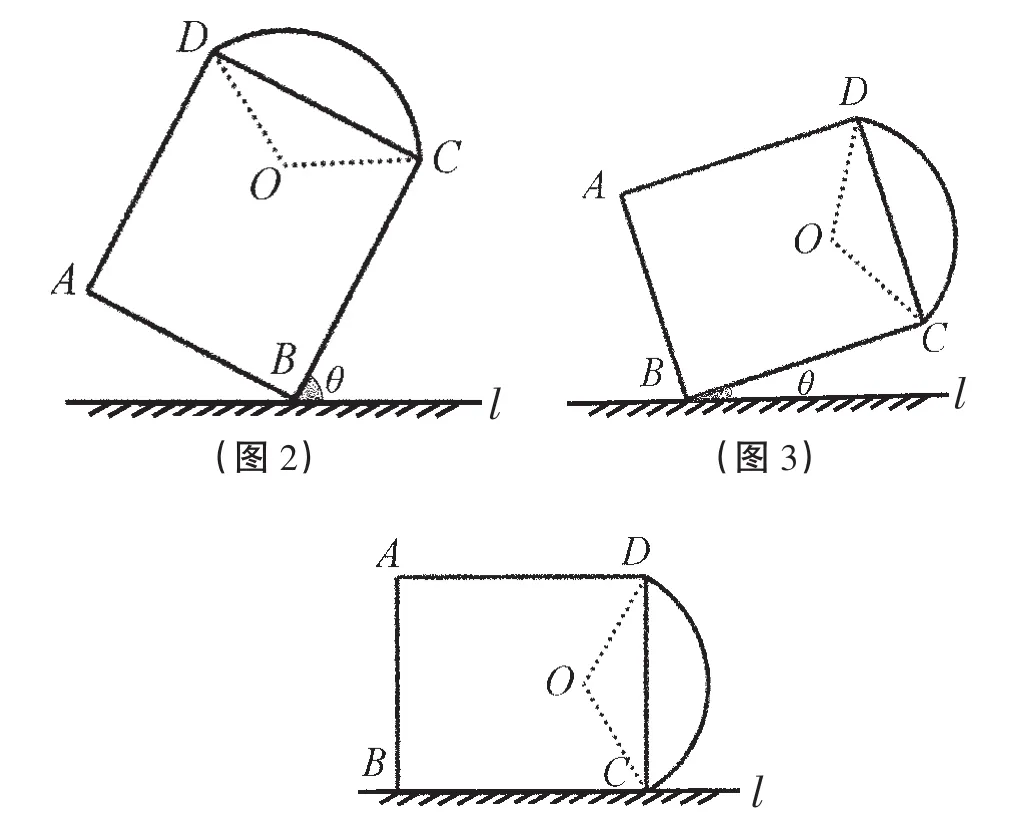

(2)现欲以B点为支点将拱门放倒,放倒过程中矩形ABCD所在的平面始终与地面垂直,如图2、图3、图4所示。设BC与地面水平线l所成的角为θ。记拱门上的点到地面的最大距离为h,试用θ的函数表示h,并求出h的最大值。

(图 4)

一、命题过程再现

1.想法由来。

在实际生产、生活中,常需要将物体旋转倾倒。在旋转的过程中,物体的最高点与地面的距离h会不断地发生变化。那么这一变化过程能否用数学模型进行刻画?如何用数学知识判断这种旋转在实际环境中是否能发生?这样的想法,引发了本试题的编制。

2.试题初稿。

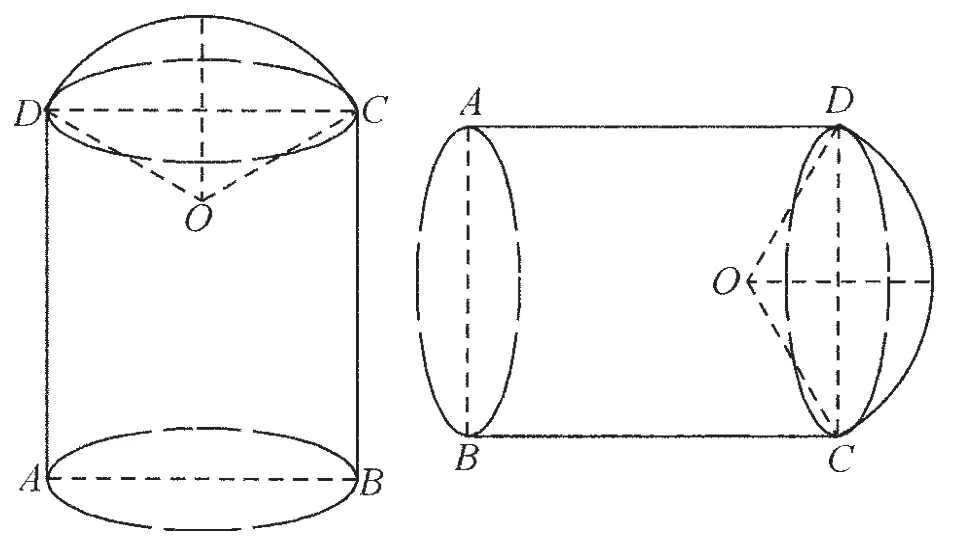

某粮食食品有限公司,有高度为5a(a为正常数)的仓库。仓库内有如图5所示的粮仓模型,该模型是由上、下两部分构成,下半部是轴截面为矩形 ABCD 的圆柱,AB=2a,AD=4a,上半部是圆心角COD为120°的球的一部分。

(1)求该粮仓模型最高点到地面的距离(用常数a表示);

(2)由于该粮仓使用已久需要修理,问能否将该粮仓模型以点B为支点,按顺时针方向在仓库内按如图所示的示意图放倒。

(图 5)

3.磨题定稿。

初稿试题与命题的初始想法是完全吻合的,但在语言表述上还存在歧义,不利于学生理解。同时,这道以立体几何为背景的应用题建模要求非常高:解答试题需要经历从立体到平面,准确描述从初始状态到终止状态的运动变化过程,找到不同变化阶段的临界状态。本题如果让学生进行课后探究,将是一个非常好的培养学生数学建模素养的素材。但作为一道大型调研测试题,对学生的建模要求则太高了。

能否适当降低要求,将初稿试题变成一道适合学情的考题?我们做了如下调整:(1)由于本题实际是转化为平面问题来求解的,故我们舍弃了立体几何的背景,直接从平面切入,力求让思维过程适度简化,降低难度;(2)我们通过4幅图来刻画运动变化过程,突出了中间过程的描述,这其实也是对学生解题的一种提示。

其实,在苏教版高中数学教材必修4中,也有用三角函数刻画相关旋转变化的问题,题目如下:

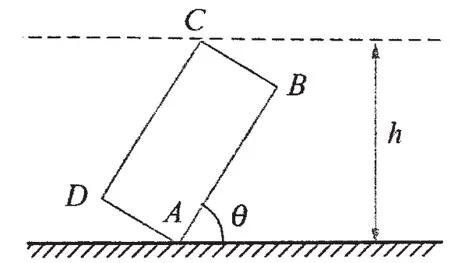

矩形ABCD所在平面与地面垂直,A点在地面上,AB=a,BC=b,AB与地面成θ角(如图6所示)。若记点C到地面的距离为h,试用θ的函数表示h,并求出h的最大值。

(图 6)

与教材习题相比较,考题改变了研究对象的形状,将矩形改变为一个组合图形,但本质没发生改变。

二、答题情况反馈

本题总分16分,调研人数为22253人,实际平均分为5.53分,可以说得分情况并不理想。

在阅卷过程中发现,学生数学建模素养的水平不同,展现出来的解法也不一样。主要解法有如下三种。

水平1:抓住问题本质,运用三角函数的定义进行建模,彰显了良好的数学建模素养,解答简洁明快、运算便捷。

(图 7)

明晰了上述模型本质,就可以以点B为坐标原点,直线l为轴,建立直角坐标系进行解题,具体过程略。

水平2:直奔研究目标,结合平面图形特征求解,虽表述上未凸显问题本质,但也彰显了较高的学科素养。

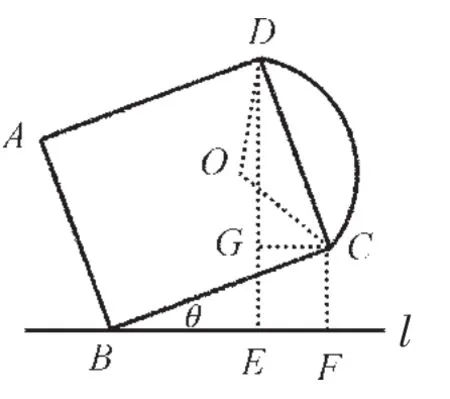

解题思路:如图8所示,过点D作DE⊥l,垂足为E,过点C分别作DE,l的垂线,垂足为G,F,在所构造的直角三角形中利用三角函数解题,具体过程略。

(图 8)

水平3:根据以往对平面图形问题的一般处理经验来求解,添加较复杂的辅助线帮助求解。虽也能解决,但过程较为繁杂,需要非常扎实的数学基本功和解题意志力方能求解到底。其方法多样,但过程繁杂,这里就不一一展示了。

三、问题诊断分析

1.伪建模题训练让学生劳而无功。高考试题的命题者特别重视对数学建模素养的考查,他们会认真研制高质量的应用题;教学中,教师煞费苦心,花费大量精力用于应用题的教学;学习中,学生深入题海,耗费大量的时间用于解答各类应用题。但实际学习下来,却给人以劳而无功的感觉,学生反倒越做越怕。究其原因,很重要的一点是因为平时的训练题很多都是假应用题、伪建模题。这些题或是情境虚设,或是只需简单处理无需建模,或是问题情境远离学生实际,学生缺乏相关经验无从建模。

2.忽略建模过程让学生“望模却步”。在教材习题、高考试题、各类大型调研测试中,也有很多优秀的应用题,这类试题源自现实世界,是培养学生数学建模素养的优质素材。但很多教师在教学时,常为了追求一定的数量,忽略了建模的过程,简单呈现结果。这种忽视过程的教学,使学生无法真正理解和体验建模的过程,学生无法顺利解题也就不足为奇了。

四、教学训练建议

1.选好题,让学生真正经历建模的过程。要培养学生的数学建模素养,教师不仅要选好题,还要把探索实践的机会留给学生,让学生经历真正的建模过程。上文的案例源自生活实际,教学时可结合对实际运动过程的观察,让学生自己去发现运动过程分为两个阶段:点P在劣弧CD上和点P在线段AD上,并能用数量关系去刻画临界状态。在师生合作建模、解模的过程中,可采用的流程是:改编设问方式,创设建模机会;深刻理解情境,初定建模方案;多法解模验模,探求最优解法;自我评估反思,积累活动经验。

2.研透题,让学生深刻理解模型的本质。通过做好题,经历建模的过程研透题,让学生比较各种解决方案背后的异同点。如本例的3种水平的解答,虽都能解决问题,但思维层次却各不相同,只有第一种解答真正切入模型的本质。本案例解决以后,要让学生回归教材习题中的数学模型,使他们认识到解决问题的关键即为教材数学模型的反复使用,本质上是用三角函数的定义去刻画高度的变化。教学中只有处理好量与质的关系,发挥案例的作用,才能让学生举一反三,深入数学建模的本质。