不同种植模式对南粳46稻米品质和淀粉RVA特性的影响

2019-08-15龚克成鲁超李育娟周丽瑶

龚克成 鲁超 李育娟 周丽瑶

(江苏省无锡市农业技术推广总站,江苏无锡214021)

随着人们生活水平的不断提高,对稻米的需求正在由数量型向质量型、食味型转变,“吃饱更要吃好”的理念更加深入人心。近几年来,南粳46作为江苏“最好吃大米”,深受广大消费者喜爱,成为优质食味稻米产业化开发的主推品种之一。南粳46生育期较长,茬口紧张,如何选择前茬作物至关重要。本研究拟通过选择不同前茬,开展不同种植模式对南粳46稻米品质影响的试验,以为当地南粳46种植大户选择适合的种植模式提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试水稻品种为中熟晚粳南粳46。

1.2 试验方法

试验于2016-2017年在江苏省无锡市江阴市霞客镇北渚村进行,大田试验。试验设计3种种植模式:“冬种小麦—水稻”模式(T1)、“冬种油菜—水稻”模式(T2)和“冬种绿肥—水稻”模式(T3)。即前茬作物分别为小麦、油菜、绿肥,不施肥,夏熟收获时小麦秸秆还田、油菜翻耕还田、绿肥翻耕入田。水稻5月28日播种,6月15日机插,按照要求统一进行田间管理,每667 m2基施1 000 kg商品有机肥。

1.3 测定项目及方法

水稻样品脱粒后置于网袋风干,用凯氏定氮仪测定蛋白质含量,根据GBPT17891-1999的方法测定稻米的加工品质、外观品质,用快速粘度分析仪(RVA)测定米粉粘滞特性,用碘蓝法测定直链淀粉含量。

1.4 数据处理

用SPSS软件进行数据统计分析。

表1 不同种植模式对稻米加工品质和外观品质的影响

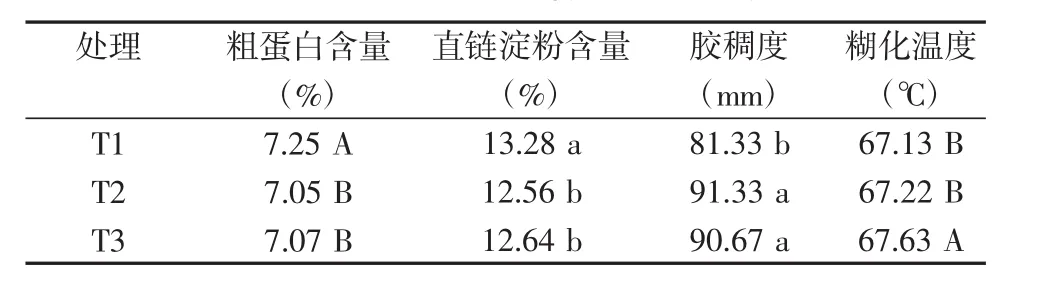

表2 不同种植模式对稻米营养和蒸煮品质的影响

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对加工品质的影响

由表1可知,T1处理的出糙率、整精米率最低,T2处理的出糙率、整精米率最高。方差分析和多重比较表明,南粳46不同种植模式的出糙率差异不显著,整精米率的差异达极显著水平。

2.2 不同种植模式对外观品质的影响

由表1可知,T3处理的垩白粒率、垩白度最低,T2处理的垩白粒率、垩白度最高。方差分析表明,南粳46不同种植模式的垩白粒率和垩白度的差异不显著。

2.3 不同种植模式对稻米营养和蒸煮品质的影响

由表2可知,T1处理的粗蛋白含量、直链淀粉含量最高,T2处理的粗蛋白含量、直链淀粉含量最低。多重比较结果表明,T1处理的粗蛋白含量极显著高于T2和T3处理,直链淀粉含量显著高于T2和T3处理。T1处理的胶稠度最短,T2处理的胶稠度最长,T2和T3处理的胶稠度差异不显著,但均显著高于T1处理。T1处理的糊化温度最低,T3处理的糊化温度最高,T1和T2处理间差异不显著,但均极显著低于T3处理。

表3 不同种植模式对稻米RVA谱特性值的影响

2.4 不同种植模式对稻米RVA谱特性值的影响

由表3可知,T2处理的最高粘度、热浆粘度和崩解值最高,T1处理的最高粘度、热浆粘度和崩解值最低;T1处理的冷胶粘度和消减值最高,T3处理的冷胶粘度和消减值最低。方差分析表明,不同种植模式下南粳46的最高粘度、崩解值、冷胶粘度的差异不显著;热浆粘度和消减值的差异达到显著水平。多重比较结果表明,T2、T3处理的热浆粘度显著高于T1处理;T1处理的消减值显著高于T3处理,其他处理间差异不显著。

3 讨论

本研究结果表明,不同种植模式下南粳46的加工品质变化较大,“冬种油菜—水稻”模式(T2)的整精米率显著高于其他模式;不同种植模式下,南粳46的外观品质略有变化;不同种植模式下,南粳46的米饭质地和适口性变化较大。“冬种油菜—水稻”模式、“冬种绿肥—水稻”模式的南粳46的直链淀粉含量显著低于“冬种小麦—水稻”模式,胶稠度长度显著长于“冬种小麦—水稻”模式;“冬种绿肥—水稻”模式的南粳46的消减值显著低于“冬种小麦—水稻”模式,“冬种油菜—水稻”模式的南粳46的消减值与其他模式的差异不显著。

上述结果初步说明,冬种油菜模式主要提高了南粳46的整精米率和胶稠度,降低了直链淀粉含量。进一步分析表明,在“冬种小麦—水稻”“冬种油菜—水稻”“冬种绿肥—水稻”这3种模式中,“冬种油菜—水稻”模式是最适合南粳46的种植模式。