优质常规稻新品种桂育8号生态适应性研究

2019-08-15刘广林陈传华李虎莫鹏巧罗群昌

刘广林 陈传华 李虎莫鹏巧 罗群昌*

(1广西农业科学院水稻研究所/广西水稻遗传育种重点实验室,南宁530007;2广西农业职业技术学院,南宁530005;第一作者:liuguanglin@gxaas.net;*通讯作者:luoqunchang@sina.com)

桂育8号是广西农科院水稻所育成的米质特优的感温型常规稻品种,于2015年通过广西品种审定(审定编号:桂审稻2015030号)。广西水稻品种区域试验优质常规稻组试验点只布在桂南和桂中稻作区,因此审定适宜种植区域为在桂南、桂中稻作区作早、晚稻种植。该品种在区试中表现优异,产量较高,比对照平均增产6.68%,生产试验比对照增产18.14%(在当年参试品种中排名第1);米质特优,胶稠度高达90 mm,垩白度只有0.2%,整精米率67.0%,远优于国标1级米标准,属软米型,特别适合南方人大米消费习惯,自育成后在桂南、桂中稻作区迅速推广。为了发挥该品种更大的应用价值,扩大其种植范围,笔者按广西壮族自治区农作物品种审定委员会《关于规范扩大主要农作物品种适宜种植区域有关工作的通知》要求,在广西桂北及高寒山区稻作区开展了该品种的生态适应性试验。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为桂育8号。

1.2 试验设计

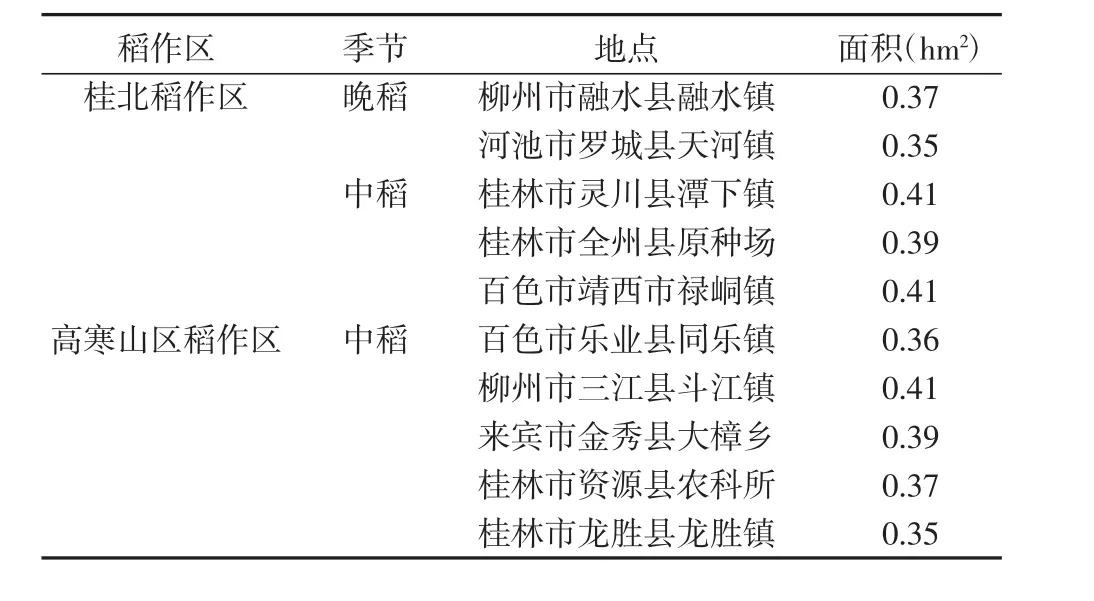

试验于2016年进行,在桂北稻作区设晚稻试验点2个、中稻试验点3个,在高寒山区稻作区设中稻试验点5个,具体见表1。各试验点土壤肥力较高、排灌方便。采用秧盘水育秧,叶龄3.0~4.5叶时移栽,每丛2苗,每hm230.0万丛。大田管理按当地高产栽培规程进行。

1.3 测定项目

准确记录品种生育期(播种期、移栽期、抽穗期和成熟期)、品种的形态特征、抗倒性、耐冷性、病虫害发生情况。在成熟期,沿试验区对角线调查30丛水稻的有效穗数,并取接近平均值的代表性植株3丛,分别测定株高、穗长、每穗总粒数、结实率,从实收稻谷中测千粒重,按试验区全田实收产量计算单位面积产量[1]。

表1 各试验点分布情况

1.4 统计分析

数据采用Excel 2010进行数据处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 桂育8号在不同生态区的生育期表现

桂育8号属感温型籼稻品种,其生育期变化主要受气温影响。由表2可知,桂育8号在桂北稻作区作晚稻种植全生育期119~127 d,平均123 d;在桂北稻作区作中稻种植全生育期115~125 d,平均121 d;在高寒山区稻作区作中稻种植全生育期115~154 d,平均131 d;随着海拔升高、温度降低,桂育8号生育期相对延长,在高寒山区稻作区作中稻种植的生育期显著长于在桂北稻作区作晚稻或中稻种植。

表2 桂育8号在不同生态区的生育期表现

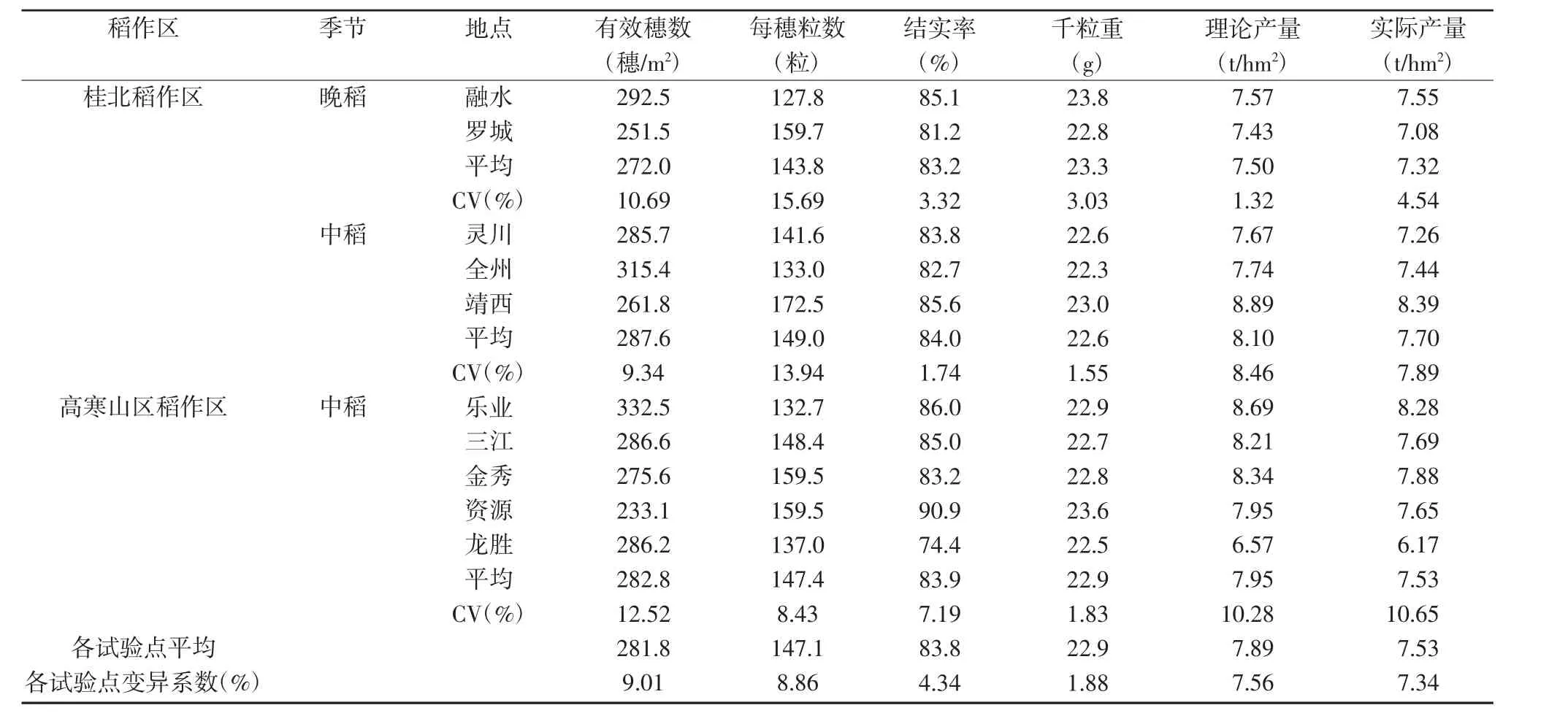

表3 桂育8号在不同生态区的产量及其构成因素

2.2 桂育8号在不同生态区的产量表现

2.2.1 桂育8号在不同生态区的产量差异

从表3可以看出,各试验点实际产量平均为7.53 t/hm2,变异系数7.34%,同期桂北稻作区区试对照产量为7.32 t/hm2,表明桂育8号高产和稳产性较好。其中,实际最高产量为百色靖西点中稻,单产达8.39 t/hm2;最低为桂林龙胜点中稻,单产为6.17 t/hm2,两者相差2.22 t/hm2。从不同稻作区来看,在高寒山区作中稻种植各点产量变化最大,介于6.17~8.28 t/hm2之间,变异系数为10.65%,变异程度明显大于在桂北稻作区作晚稻或中稻种植。

在不同稻作区或同一稻作区不同季别之间,桂育8号平均产量存在差异。在桂北稻作区作中稻种植平均产量最高,达7.70 t/hm2;在高寒山区稻作区作中稻种植平均产量次之,为7.53 t/hm2;在桂北稻作区作晚稻种植平均产量最低,为7.32 t/hm2。整体上生育期越长越有利于高产。

2.2.2 桂育8号在不同生态区的产量构成差异

由表3可知,桂育8号各产量构成因素在各试验点存在不同程度差异,其中变化最小的是千粒重,在22.3~23.8 g之间,变异系数只有1.88%;其次是结实率,在74.4%~90.9%之间,变异系数为4.34%;变化最大的是单位面积有效穗数,在233.1~332.5穗/m2之间,变异系数为9.01%。总体上看,各产量构成因素在不同稻作区或同一稻作区不同季别之间平均水平差异均不明显,但变异程度不尽相同,其中结实率变异系数差异最大,在高寒山区稻作区变异系数为7.19%,而在桂北稻作区中稻则为1.74%。

2.2.3 桂育8号产量及构成因素的相关性分析

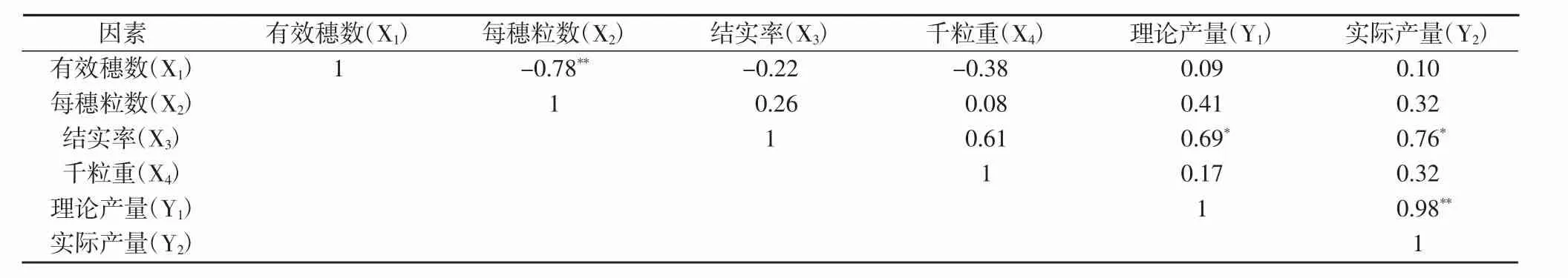

从表4可见,桂育8号单位面积有效穗数与每穗粒数之间极显著负相关(r=-0.78**);结实率与理论产量及实际产量均存在显著正相关(r分别为0.69**、0.76**),表明在各稻作区种植桂育8号过程中提高结实率可有效提高其产量。有效穗数、每穗粒数、千粒重与产量之间均存在一定的正相关,各产量构成因素综合作用决定实际产量,即理论产量高的其实际产量也高(达极显著正相关,r=0.98**)。

表4 桂育8号各产量构成因素间的相关系数

2.2.4 桂育8号在不同生态区田间抗性及主要农艺性状表现

根据各试验点的调查结果,不管是在桂北稻作区还是高寒山区稻作区,桂育8号均表现分蘖力较强、株叶形态较好、长势繁茂、剑叶挺直、茎秆较粗壮、穗大粒多、结实率高、后期青枝腊秆、耐冷性较强、丰产性好;田间未见有明显稻瘟病、白叶枯病和纹枯病等病害发生,田间综合抗性较好;经碾米蒸煮品尝,米粒透明油亮、无心白腹白,米饭柔软爽口、冷后不回生,综合米质优。

3 讨论与结论

生育期方面,广西稻作区气候多样,一般桂北稻作区双季早稻生育期以105~110 d为宜[2],晚稻则为115~120 d,作中稻或一季稻种植基本不受生育期限制;高寒山区稻作区生育期一般为135 d左右。桂育8号在桂北稻作区作晚稻种植生育期为123 d,生育期稍微偏长,生长后期易遭遇“寒露风”低温而不利于成熟;在高寒山区作中稻种植生育期为131 d,生育期适中。根据广西年鉴统计数据[3],广西中稻平均产量为6.49 t/hm2、晚稻为5.41 t/hm2,试验中桂育8号在桂北稻作区及高寒山区作中稻种植平均产量分别为7.70 t/hm2和7.53 t/hm2,在桂北稻作区作双季晚稻种植平均产量为7.32 t/hm2,均明显高于广西同季水稻平均单产水平,且较稳产,田间农艺性状及综合抗性表现较好,米质优。

综上所述,桂育8号生态适应性较好,宜在桂北稻作区作中稻和一季稻种植,在高寒山区稻作区作中稻种植,种植过程中要注意协调单位面积有效穗数与每穗粒数的关系,设法提高结实率。