头针长留针配合运动疗法对早期帕金森患者运动功能的影响*

2019-08-14王英淑彭建东阮世琪孙丽涛汪伶芳杜迎梅许军委梁怀予

王英淑,彭建东,阮世琪,孙丽涛,李 洋,汪伶芳,杜迎梅,许军委,梁怀予

山东省威海市中医院针灸康复科 (威海 264200)

帕金森病,高发于中老年人群体,其作为一种具备缓慢进展性特点的神经变性疾病,在临床中所表现的症状主要有以下几个大类:运动迟缓、肌强直、姿势平衡障碍、静止性震颤等[1-2]。临床西医治疗帕金森主要通过口服左旋多巴胺缓解症状为主,但效果不明显。早期治疗能够促使患者的相关症状的全面改善,在疾病问题的恶化上具有显著的抑制效果[3]。既往研究表明药物治疗帕金森病虽有一定的效果,但对患者姿势不稳定症状效果不明显,需配合一定的物理治疗及康复训练[4]。我们课题组采用头针长留针配合运动疗法在改善早期帕金森病患者运动功能能力上,疗效较好,报告如下。

资料与方法

1 一般资料 58例患者均为2015年10月至2018年5月在我康复科就诊的门诊和住院患者,其中男31例,女27例;年龄54~79岁,平均64岁,按照随机数字表法将58例患者分为治疗组和对照组,每组29例,其中治疗组男16例,女13例;年龄(64.12±3.21)岁;病程(6.35±2.13)年;UPDRSⅢ评分(23.51±16.34)分。对照组男15例,女14例;年龄(63.84±2.62)岁;病程(5.42±3.14)年;UPDRSⅢ评分(21.63±18.67)分,两组在性别、年龄以及UPDRSⅢ评分等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:评定过程主要参考运动障碍性疾病方面的具体定义,标准来源于中华医学会神经病学分会。同时,以帕金森病学组所制定的诊断标准为基础展开分析[5]。

纳入标准:①年龄段是在50岁以上和80岁以下的范围;②与原发性PD患者的症状相一致;③在帕金森病分级标准中表现为Ⅰ级症状的患者,抑或是表现为Ⅱ级的患者;④签署知情同意书,满足持续治疗条件的患者。

排除标准:①与上述的纳入标准不一致的患者;②体内脏器有所损害,抑或是体内有恶性肿瘤,在认知功能上有巨大的问题,抑或是有精神疾患的患者等;③依从性差,排除不能配合康复医师进行UPDRSⅢ评分、日常生活能力ADL评分等检查的患者。

2 治疗方法 两组均根据病情在神经内科医生指导下进行药物基础治疗。结合患者自身情况服用抗帕金森病药物,包括抗胆碱能药物(安坦、金刚烷胺)、多巴制剂(美多巴、息宁控释片)、多巴胺受体激动剂(泰舒达、森福罗)、MAO-B抑制剂(思吉宁)、COMT-抑制剂(恩他卡朋)等。

针刺取穴:①主穴:头针(舞蹈震颤区[6])、四神聪、四关穴、风池、太溪。②辨证配穴:肝血亏虚、风阳内动型加肝俞、大敦、三阴交;痰热交阻、风木内动型加丰隆、内庭、中脘;血脉瘀滞、筋急风动型加血海、关元、膻中。③另外针对患者次症加穴,例如震颤较甚者可加养老、外关、悬钟、阳陵泉;僵直较甚者可加曲池、膈俞、足三里、血海。④治疗时患者取仰卧位,取穴方法:对于单侧病变而言,主要以患肢中的对侧舞蹈震颤区为选择点,对于双侧病变而言,主要以患肢中的双侧舞蹈震颤区为关键的选择点。在体内,舞蹈震颤区的位置是在运动区中[6](穴位的上点是在两眉中间,并以枕外粗隆尖端为确定点,在其后方的0.5 cm处;穴位的下点是在眉枕线中,它与鬓角发际前缘相互连接,运动区就是在这两个点的连线区域中)。在其1.5 cm平行线的前面部分,选择合适的范围,将其细分成3个相同的部分,并在对应的区域中针刺,其他穴位定位及针刺方法参照普通教育“十二五”国家级规划教材经络腧穴学进行。针刺手法:头针采用平补平泻手法,针的角度是,与头皮之间呈30°,在帽状腱膜下部刺入,小幅度捻转,频率为 200次/min,每根针捻转1 min左右,其余穴位根据辨证分型,选择捻转或提插补泻手法。运动疗法:根据患者的不同功能障碍点表现给予不同的训练方法,包括关节活动度、主被动运动、渐进性抗阻训练、步态训练等,重点在改善患者肌肉力量、柔韧性、姿势稳定性和耐力达到最佳状态,运动疗法治疗时间及训练强度,依据患者病情和耐受程度;每周治疗5次,休息2 d,每次训练时间为30~45 min,每位患者训练8周。

2.1 治疗组:治疗30 min后取出体针后保留头针至3 h,每隔1 h行捻转手法1次,留针期间可行运动疗法等训练。

2.2 对照组:头针留针30 min后跟体针同时出针,取针后行运动疗法。

两组均为1 d1次,每周5次为1个疗程,休息2 d后开始下1个疗程,共治疗8个疗程。

3 观察指标 运动症状的评定采用统一帕金森病功能量表(UPDRS)中第3部分运动功能评定[7],在对比分析两组患者治疗前后的情况上,通过日常生活能力量表确定评分。在此量表中,总分值是100分,若分数较高,则意味着患者的日常生活能力非常强[8],并根据此规律进行评定。分别于治疗第1天及治疗结束后由康复医师进行康复评分。

4 疗效标准 确定治疗前与治疗后所得到的UPDRSⅢ评分结果,并将两者作差,得到的差值与治疗前UPDRS评分之间的比值再乘以100%为最终的疗效。疗效值为100%时为临床痊愈,50%~99%为显效,10%~49%为有效,<10%为无效。总有效率= (痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

5 统计学方法 采用SPSS 22.0统计学软件,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

结 果

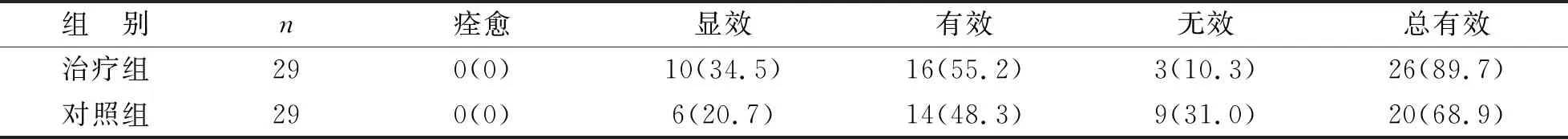

1 两组临床疗效的比较 见表1。与对照组相的临床治疗总有效率比较,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

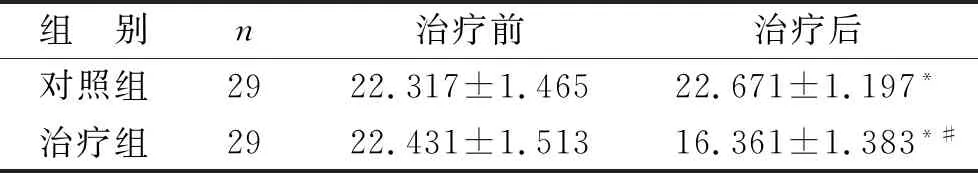

2 帕金森病功能量表UPDRSⅢ评分比较 见表2。治疗前患者UPDRSⅢ评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,UPDRSⅢ评分的结果显著改善(P<0.05),治疗后,治疗组与对照组比较,UPDRSⅢ评分差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

注:两组有效率比较,χ2=16.8750,P=0.0000

表2 两组治疗前后UPDRSⅢ评分量表评定(分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05

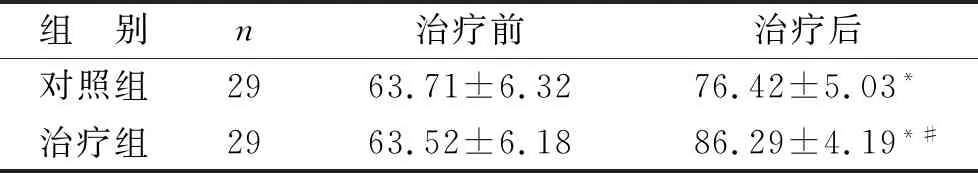

3 日常生活能力ADL评分比较 见表3。 治疗前患者 ADL评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,ADL评分的结果显著改善(P<0.05),治疗后,治疗组与对照组比较,ADL评分差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者治疗前后ADL评分比较(分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05

讨 论

帕金森病是常见于中老年人的一种神经变性疾病,其基本的病理改变是患者大脑黑质区多巴胺神经元的逐步丢失和在残留的神经元细胞内出现路易小体。运动症状患者的实际表现是在运动迟缓以及运动不能这两个方面,包括静止性震颤、随意运动减少、步伐缓慢、面部表情呆板等等,非运动症状主要包括焦虑、睡眠障碍、抑郁、嗅觉减退等等,显著影响着患者的日常生活。目前临床上的治疗包括药物、康复、心理治疗及护理,多种方法结合目的是促进患者大脑黑质内的多巴胺能神经元的合成和释放,以改善患者症状。临床中治疗本病最基本的药物是复方左旋多巴片,该药物的成分主要是左旋多巴和苄丝肼,但是本药物的长期使用会产生症状波动、异动症和精神症状等不良反应。因此,临床上在采用药物治疗的同时会鼓励配合运动疗法联合治疗,能够更好的缓解患者的症状,也能够减轻药物所带来的不良反应。运动疗法可将患者的肌肉张力降低,使关节活动度增强,进而改善患者的运动功能。

祖国医学对帕金森的认识最早可以追溯到《内经》时期,本病属中医学“震颤”、“颤证”等范畴。帕金森病的病因病机较为复杂,本虚标实为其根本病机,年老体弱、内伤虚损、肝肾不足为其发病根本,痰瘀互结阻滞经络导致脑髓、筋脉失养是本病发病的基本病机,本研究采用头针结合运动疗法进行治疗,头针是根据中医脏腑经络理论及大脑皮质的功能定位在头皮的投影,选取相应的头穴线。头针治疗PD常选取舞蹈震颤控制区治疗,可有效改善帕金森病患者的症状。针刺疗法不但可以疏通经络,也可以达到平衡阴阳的目的,对PD的治疗有显著效果[9-10]。头针治疗PD常选取舞蹈震颤控制区治疗,可有效改善帕金森病患者的症状[11-12]。针刺治疗帕金森病作用机理的研究也越来越多,有学者[13]在动物实验研究的基础上,对舞蹈震颤控制区进行美多巴与针刺综合性治疗,PD小鼠的BDNF表达显著增加,PD小鼠的dopaminergic neuron缺失情况缓解,PD治疗效果显著。

早期PD对患者运动功能方面的影响主要表现在步态异常和平衡能力方面,比如站立时屈曲姿势,行走时难以停步和拐弯,步幅小,严重时呈慌张步态,且易跌倒,严重影响患者的日常生活质量。我们本次课题运用头针长留针配合运动疗法,针刺处方选用治疗帕金森病的经典处方,以头针(舞蹈震颤区)、四神聪、四关穴、风池、太溪为主穴,并且辨证配穴,符合中医辨证论治的治病原则;因头针区域无可活动关节,具备长留针的可操作性,故对舞蹈震颤区采用长留针法,并间断行针,留针期间给予运动疗法等康复训练,增加穴位的有效刺激量,通过间断行针加强针刺“得气”的效果,同时起到加强被训练区域治疗效果的作用;目前,康复治疗可以改善PD患者多种功能障碍已被广泛认可[14],其中运动疗法对早期PD患者的作用主要体现在改善步行能力及平衡功能方面,研究表明,对PD早期患者进行运动疗法等训练,在很大的程度上促使了患者运动功能的显著增强[15-17]。

本次研究结果表明,和对照组相比较而言,治疗组的有效率较高;全面地对比分析两组治疗后UPDRSⅢ评分结果、日常生活能力的ADL评分结果和治疗前的情况,结果显示,差异具有统计学意义;对比分析治疗组治疗后的UPDRSⅢ评分情况、日常生活能力ADL评分情况与对照组,结果显示,具有统计学差异。留针时间长短与疗效之间是否是正相关,多久为最佳头针留针时间,还需要临床上进一步大样本观察;而长留针时配合运动疗法的作用机制,由于实验研究条件所限,有待日后进一步研究。

综上所述,头针长留针配合运动疗法能够在很大的程度上促使早期帕金森病患者的运动功能的显著增强,也可以促使其日常生活能力的明显提高。