中小学教育科研课题构思需要“小题大作”

2019-08-13陈茜伊赖秀龙

陈茜伊 赖秀龙

摘 要 教师专业发展要求中小学教师成为科研型教师。教育科研的“小题大作”作为教师专业发展的重要方式,不但是“大题大作”的基础,而且切合中小学教师的实际,符合中小学教育教学的需要。“小题大作”可以在限定范围的基础之上,围绕着“是什么”“为什么”“怎么样”这三个方面来展开。

关键词 教育研究 小题大作 教师专业发展

建设一支高素质、专业化、创新型的教师队伍,是2018年1月中共中央、国务院颁布的《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出的重要目标。开展课题研究则是造就高素质、专业化、创新型教师队伍的重要途径。但如何开展课题研究又常常困扰着一线中小学教师,本文就此问题进行一些探讨,望有助于解其扰,排其忧。

一、基于中小学教师专业发展的现实思考

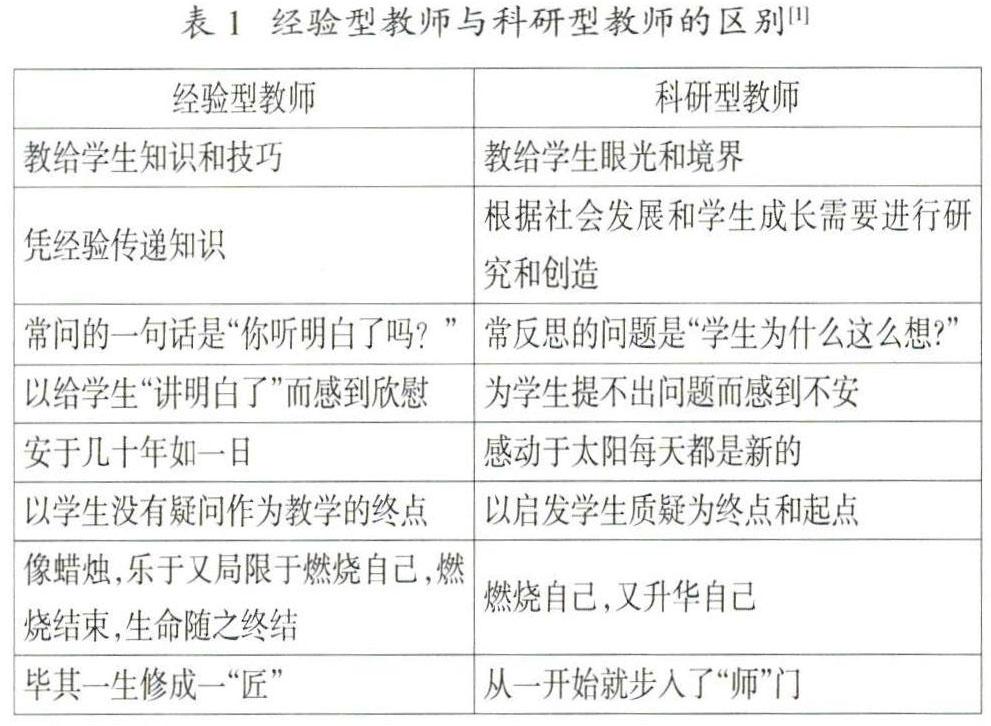

教师专业化要求中小学教师转换角色,从“盲目的实践者”转向“智慧的实践者”,从知识灌输的“工具”转向知识创新的“主人”,成为一名科研型教师。说到教育科研,仅就那些生疏的术语就令很多教师望而生畏。对他们来说,明确经验型教师和科研型教师的区别是克服“谈研色变”心态的关键。那么,这两者有何不同呢?(见表1)

对比来看,前者注重于维持现状,满足于既定教学任务的完成,教育教学实践成为“只知其然,而不知其所以然”的技术性活动;后者注重于创造未来,善于对教育教学当中的方方面面进行思考,不仅“知其然,而且知其所以然”,并力图朝更高的理想和目标前进。对于科研型教师来说,每一个细节都可以转化成一个有价值的研究问题,教育科研并非深不可测、高不可攀,科研的目标就是要对身边发生的一些看似微小的现象与问题进行描述、解释、预测和控制。如临近考试,可以学生心理状态为主题,思考学生此时的心理状态、成因及如何克服,探讨此问题便是一项很有价值的研究。因此,中小学教师在教育科研中不妨走“小题大作”之路,选择恰当的方式才能更有效地促进自身的成长和专业发展,才能改变教师“被科研”“被发展”的状态,否则“专家型教师”“科研型教师”的理想目标或将沦为空谈。

二、何为“小题大作”

“小题大作”一词源于一则典故。明、清时代科举考试时,以四书中的文句命题,叫做“小题”;以五经中的文句命题,叫做“大题”。“小题大作”就是用“五经”文的写法,作“四书”文。流传至今,“小题大作”引申为用小题目做大文章,把小事当作大事来处理。在教育科研中,“小题”“大题”与“小作”“大作”又各有其不同要义。

教育研究始于问题,问题又有“小题”与“大题”之分和“小作”与“大作”之别。一方面,根据问题所涉及范围的宽窄与因素的多少,可把研究问题分为“小题”和“大题”。所谓“小题”者,乃指研究中所涉及的范围小、因素少的问题,这类问题一般比较明确具体,涉及一两个因素之间的关系,是一种微观性的问题。所谓“大题”者,乃指研究中所涉及的范围大、因素多的问题,这类问题一般比较抽象概括,涉及众多因素之间的关系,是一种中观性或宏观性的问题。另一方面,根据问题研究的深度与广度,可把研究分为“小作”和“大作”两类。所谓“小作”者,乃指对问题的研究层次、角度单一,内容肤浅,重点不突出,研究结果平淡无奇、乏善可陈之作。所谓“大作”者,乃指能从多层面、多角度、深层次分析问题,研究结果丰富深刻、独特鲜明之作。

從这一角度出发,我们可以把教育研究分为“小题小作”“小题大作”“大题小作”和“大题大作”四种类型(见表2)。所谓“小题小作”,是指研究的问题虽然明确具体,但缺乏深度和广度,观点不鲜明,述多而论少,常常套用理论却不能利用分析、提出设想却无法联系实际、罗列事实却缺乏深入思考。所谓“小题大作”,是指能够抓住教育教学中的某个方面的某一问题点,从某一角度深入挖掘问题背后的问题,形成问题链,逐一破解,直至触及问题的实质,最终形成一篇有价值的大作品。如黄甫全教授就“教育研究中的问题意识”这一看似很小的问题从教育问题的涵义、教育问题的基本类型、发现问题的基本途径、提出问题的基本方式四个方面进行了详细系统的分析,可以说是“小题大作”的一个典型案例[2]。所谓“大题小作”,是指研究问题所涉及的范围广、影响因素多,但由于理论基础薄弱、实践经验不足、研究能力和水平低下,只是泛泛而谈,重点不突出。所谓“大题大作”,是指研究问题涉及的领域和范围广、影响因素多,需要多层面、多角度、多学科、深层次地对问题进行分解,形成一个大的问题网络,然后再进行深入系统地研究,最后形成一部具有重大价值的大作品。这类研究在时间、人力、物力和财力等方面都具有较高的要求,如国家重点教育规划课题一般都属于“大题大作”的类型。

可见,“小题大作”和“大题大作”都具有很大的研究价值,而“小题小作”和“大题小作”则没有多大的研究价值。对于中小学教师来说,“小题大作”应成为主要类型,“大题大作”则应成为理想目标。

三、为何“小题大作”

教育研究中的“小题大作”是一种具有重大价值的研究类型,它不但是“大题大作”的研究基础,而且切合中小学教师的实际,符合中小学教育教学研究的需要,具有很大的可行性、实用性和价值性。

1.“小题大作”是“大题大作”的基础

“小题大作”是以小见大,把“小题”进行深入挖掘和分解,然后得出具有一定深度和广度又能凸显主题的结论。“大题大作”其实也以“小题大作”为基础,它是由其分解成的若干相关联的“小题”系统融合而成。例如,可称之为“大题大作”的《课题研究方案设计》一书,截取了中小学开展教育科研活动过程的方案设计阶段做为研究的主题,并把这一研究主题按其构成要素分解为九个小的研究问题,以大量实际方案的分析为基础,对每一个小的问题进行了深入的挖掘,通过“小题大作”得到了许多很有价值的研究结论,最终集合各小问题的研究结果试图阐明“如何进行研究方案的设计”这一问题[3]。可见,“小题大作”与“大题大作”之间的关系类似于部分与整体之间的关系,部分与部分之间通过一定的关系可以形成一个有机的整体,同样,“大题大作”通过一定的逻辑关系可以分解为若干个“小题大作”。只要有了“小题大作”的功底,就为 “大题大作”夯实了基础。

2.“小题大作”切合中小学教师的实际

苏霍姆林斯基曾言:“如果你想让教师的劳动能够给教师一些乐趣,使天天上课不致变成一种单调乏味的义务,那你就应当引导每一位教师走上从事一些研究的这条幸福的道路上来”。在我国新一轮以课程改革为核心的教育改革实践中,教师从事教育科研的意愿也与日俱增,但很多教师陷入了教育科研的认识误区,认为教育科研是一件艰难高深、费时费力的事情,且与中小学教育教学实际相距甚远,深感心有余而力不足。事实上,除高等院校、科研机构等的专家与学者是教育科研的中坚力量外,广大中小学教师也是不可或缺的力量,只是前者从“置身其外”的角度来研究教育,而后者从“身在其中”的角度来研究教育,两者在研究对象、目的、方式方法与性质等方面表现出不同的特点。由于中小学教师的主要任务是教育教学,在人力、时间、精力等方面会受到一些限制,一般不具备对“大题”开展全面、深入、系统研究的条件,因此“小题大作”更加切合中小学教师教育科研的实际。

3.“小题大作”符合中小学教育教学的需要

中小学教师开展科研主要是为了解决教育教学中的问题,不是为了研究而研究。就目的来看,教育科研可以分为理论研究和应用研究两种类型。其中应用研究关注的是对教育教学活动的目标、内容、途径、方法及措施等作出解釋和说明,即解决“怎么样”“应当怎样”的问题,是一种实践取向的研究,例如怎样带好一个班级?怎样缓解考试压力?诸如此类的问题都需要去研究。当然,应用研究同样需要像理论研究那样,对研究对象进行解释和说明,如在研究怎样缓解学生的考试压力时,同样要解释学生的考试压力是什么、为何要缓解学生的考试压力,但侧重点在于怎样缓解学生的考试压力,并且对“是什么”和“为什么”的解释也多借助于理论研究的成果,这正是中小学教师要加强教育理论学习的主要原因。中小学教师所从事的教育科研基本上属于应用研究,研究的问题来源于教学、课堂、班级和学生,而且主要是基于所在学校和班级的教育教学情境,多是一些微观的问题,但对这些微观问题仍需要进行深入、系统的思考与研究,才能使之得到有效的解决。因此,“小题大作”是一种符合中小学实际和教育教学需要的研究类型,是中小学教师应当着力把握的科研方式。

四、如何“小题大作”

“小题大作”如何开展?首先需要对“小题”与“大作”做进一步的分析。

首先来看“小题”。一般来说,教育科研课题的名称包含研究的对象、目标、方法、手段等信息,如“在物理教学中设计开放性练习,培养学生发散性思维能力的研究”,其方法是“在物理教学中设计开放性练习”,目标是“培养学生的发散性思维能力”。另一方面,课题名称包含了研究当中的核心概念且要对其进行范围限制,如上述的“开放性练习”是“物理教学”中的开放性练习,而非其他学科的。当然,还有一些隐含的情境性的范围限制,如上例中的“学生”,是指“中学生”而非“大学生”和“小学生”。由此可见,“小题大作”中的“小题”之“小”可以通过缩小核心概念的范围、限定核心概念的数量、聚焦具体的研究内容等来实现。

再来看“大作”。人们进行科学研究的目的就是要认识和改造世界,为了达到此目的就需要对研究的对象进行描述、解释、预测和控制,只要这四大目标完成了,认识与改造世界的目的也就能够实现。因此,所谓“大作”也就是要从这四大目标出发进行深入、系统的研究。为通俗易懂,我们可以把描述、解释、预测和控制转化为用“是什么”“为什么”“怎么样”来表述,教育科研就是要从这三个方面来展开。

现以《初一学生学习力特征例举及影响因素分析》[4](简称《例文》)一文为例对“是什么”“为什么”和“怎么样”做进一步的解释。“是什么”即对研究对象的现状、特点等静态特征进行描述。对研究对象进行正确的描述是揭示教育现象变化原因以及预测和控制教育现象发展变化的前提,如《例文》首先就对“学习力”“初中生学习力及其特征”进行了详细的描述和说明,为分析中学生学习力的相关因素以及找寻促进中学生学习力发展的可行性方法和途径奠定了基础。“为什么”即对教育研究现象的形成原因、发展变化以及相互关系等作出解释和说明,如《例文》对影响初一学生学习力发展的主要因素进行了分析,论述了学生个体情感因素、原有学科知识的积累、外在的评价因素与学生学习力发展之间的关系。“怎么样”即对教育现象的变化趋势作出推断、研究使教育现象产生预期改变或发展的途径、策略、方法等等,如《例文》在前述分析的基础上提出了促进中学生学习力发展的三大策略。当然,并不是每一项研究都要包括这三个部分,有时可以根据研究需要、特点和可行性选择其中的一或两个方面展开研究,如《立足课堂的校本研修实践》[5]一文作者仅就“怎么样”提出了立足课堂的校本研修实践的主要途径。

综上所述,“小题大作”在教育研究中的确能够发挥出小兵立大功的作用,中小学教师以“小题大作”的方式,深入、系统地研究教育教学过程中的每一个问题,不失为教师专业发展的重要路径和有效选择。

参考文献

[1] 翟召博.科研型教师什么样[J].山东教育科研,2002(03).

[2] 黄甫全.关于教育研究中的问题意识[J].华南师范大学学报:社会科学版,2003(04).

[3] 耿申,周春红.课题研究方案设计[M].合肥:安徽教育出版社,2004.

[4] 姚慧.初一学生学习力特征例举及影响因素分析[J].上海教育科研,2009(02).

[5] 孙琳.立足课堂的校本研修实践[J].上海教育科研,2009(02).

[作者:陈茜伊(1994-),女,湖南长沙人,海南师范大学教育与心理学院在读硕士研究生;赖秀龙(1977-),男,江西大余人,海南师范大学教育与心理学院副教授,博士。]

【责任编辑 王 颖】