农民专业合作社信贷融资可得性影响因素研究

——基于河南、陕西156家合作社调查数据

2019-08-12杨立社

■李 晴,杨立社

一、引言

农民专业合作社(以下简称“合作社”)作为一种互助性经营组织,在缓解小农户与大市场的矛盾,促进农业规模化经营和农民增收致富等方面发挥了重要的作用。截至2017年,全国农民专业合作社达到了193.3万家,带动入社农户多达1亿户,带动土地流转规模1.03亿亩。合作社年均可分配盈余9万左右,成员年均分配盈余1600元。随着农业转型升级和供给侧结构性改革的全面推进,强化金融支持,加速合作社生产、供销、信用“三位一体”综合化服务体系地建设,进一步提升辐射带动能力,是实现合作社由数量型增长转向质量型增长的根本保证。但是,由于合作社缺乏有效的抵押物等多重因素的影响,融资难一直是合作社成长壮大和功能提升面临的突出问题。因此,深入探索合作社信贷融资可得性及其影响因素,对于改善信贷支农的质量和效率,发展现代农业具有重要的现实意义。

通过梳理相关文献发现,合作社的信贷融资可得性大小不仅受到合作社经营状况等内部条件的影响,而且会受到农村金融供给政策环境的显著影响。陈炎伟和黄和亮(2018)指出影响农民专业合作社信贷融资可得性的因素包括合作社自身资金积累、经营能力、信用状况等。宰晓娜等(2013)从合作社规范程度方面选择了是否编制财务报表、是否申请商标、是否设立法人账户作为解释变量,得出合作社规范程度对合作社正规信贷可得性具有显著促进作用。郭红东(2011)研究发现,合作社管理者个人特征也是影响合作社信贷融资可得性的重要影响因素。王天琪和王传东(2017)指出,县域中小金融机构发展规模越大,金融机构供给能力越强,合作社申请贷款的成功概率越大。除了合作社资信、金融供给方面的影响,政策环境对合作社信贷融资可得性也有着至关重要的影响作用。庞金波等(2016)提出,完善农村金融基础设施及服务体系,设立农地承包经营权等农村产权交易平台,扩大合作社贷款抵质押范围,有助于提升合作社信贷融资能力。戎承法等(2011)研究发现,政府是否出台了合作社融资的支持政策以及是否成立了专门的信用担保机构对合作社信贷可得性具有一定影响。基于以有研究,本文拟通过实践调查数据进一步探讨影响合作社融资可得性的因素。

二、数据选取及来源

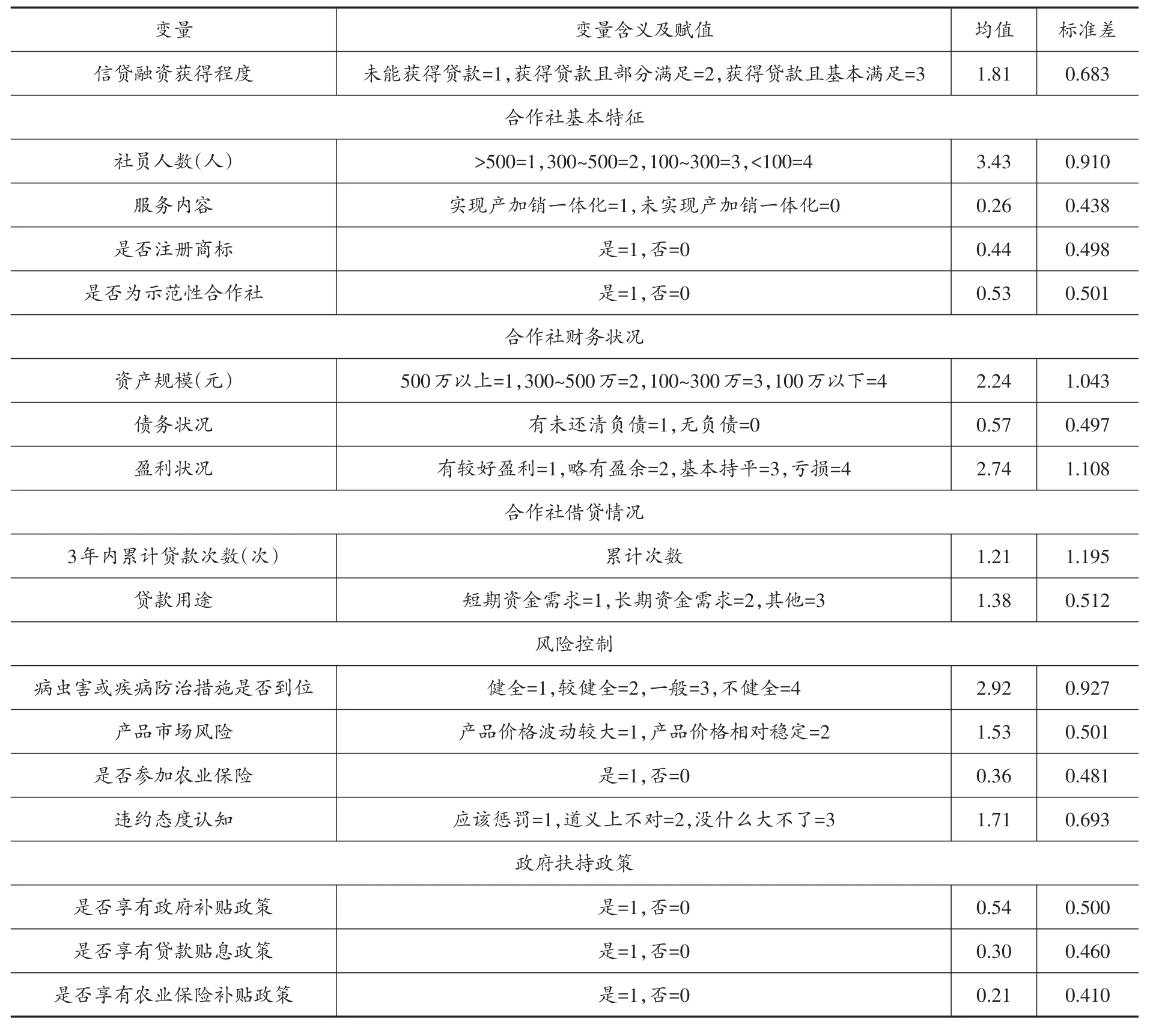

考虑到现实中合作社正处于规范化发展的阶段性特征和相关数据的可获得性,本文从合作社基本特征、合作社财务状况、合作社借贷情况、风险控制和政府扶持政策五个方面对合作社信贷融资的可得性进行分析。本文数据来源于2017年9月~2018年9月对河南省焦作市孝敬镇、清化镇、金城乡、许良镇、月山镇、寨豁乡,陕西省渭南市宫里镇、到贤镇、曹村镇、刘集镇、王寮镇、官底镇,陕西省宝鸡市丰塬村、澄铭窑村、铁炉沟村、高庄村、永丰村共170家农民专业合作社的实地调研。调查采用随机抽样和当面访谈相结合的形式,共发放问卷170份,有效问卷为156份。调查内容及指标设置包括:合作社基本特征、合作社财务状况、合作社借贷情况、风险控制、政府扶持政策等5个方面16项指标。

一是合作社基本特征。包括:社员人数、服务内容、是否注册商标,是否为示范性合作社。合作社拥有的社员人数在一定程度上代表了其生产要素禀赋,决定了其生产经营能力。若合作社拥有自己的加工实体和经销渠道,实现生产、加工、销售一体化服务,就可以提升农产品附加值,获得更高的经济收益,从而更容易获得银行贷款。注册商标是合作社的无形资产,有助于合作社在市场竞争中塑造良好的品牌形象,发挥产品差异化定价的优势,拓展市场份额,从而增强盈利能力。示范性合作社是经政府农业部门全面考核并最终评选出的符合标准化生产、规范化运作的合作社,获此荣誉的合作社的信贷融资可得性更高。

二是合作社财务状况。包括:资产规模、债务状况、盈利状况。资产规模较大、债务余额较小、盈利状况较佳的合作社,合作社信用更有保障,获得贷款的可能性越大。

三是合作社借贷情况。包括:3年内累计贷款次数、贷款用途。3年内累计贷款次数越多,银行掌握更充足的合作社相关信息,加上过往贷款记录在一定程度上反映了合作社的信用状况。贷款用途对合作社融资可得性的影响并不确定。

四是风险控制。包括:病虫害或疾病防治措施是否到位、产品市场风险、是否参加农业保险、违约态度认知。健全的防御措施为合作社盈利能力提供重要支撑,有利于获得银行贷款。银行更倾向对产品价格稳定、风险可控的合作社贷款。农业保险为合作社提供了一道保护屏障,可以提升信贷融资可得性。具有良好的信用意识,注重信用积累的合作社更容易获得贷款。

五是政府扶持政策。包括:是否享有政府补贴政策、是否享有贷款贴息政策、是否享有农业保险补贴政策。

三、模型估计与结果分析

(一)有序Logit模型分析

1.模型构建

本文研究对象为农民专业合作社信贷融资获得程度的影响因素,根据信贷融资获得情况将因变量分为三种情况:未能获得贷款、获得贷款且部分满足、获得贷款且基本满足,由于因变量具有多种分类且具有等级递增关系,故选用有序Logit模型进行估计。

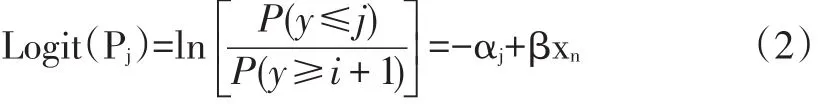

式(1)中,y代表合作社信贷融资获得程度,“未能获得贷款”则赋值=1,“获得贷款且部分满足”则赋值=2,“获得贷款且基本满足”则赋值=3,xi为影响合作社信贷融资获得程度的k个影响因素,建立的Logit模型如下:

式(2)中,Pj是合作社某一信贷融资获得程度的概率,αj是模型的截距;β是一组与各自变量对应的回归系数。在得到αj和β的参数估计后,某种特定情况(如y=j)发生的概率就可以通过如下式(3)得到

2.变量定义及赋值

选取影响农民专业合作社信贷融资获得程度的16个指标作为解释变量,并将所有变量归为五类:合作社基本特征、合作社财务状况、合作社借贷情况、风险控制、政府扶持政策。变量定义及赋值见表1。

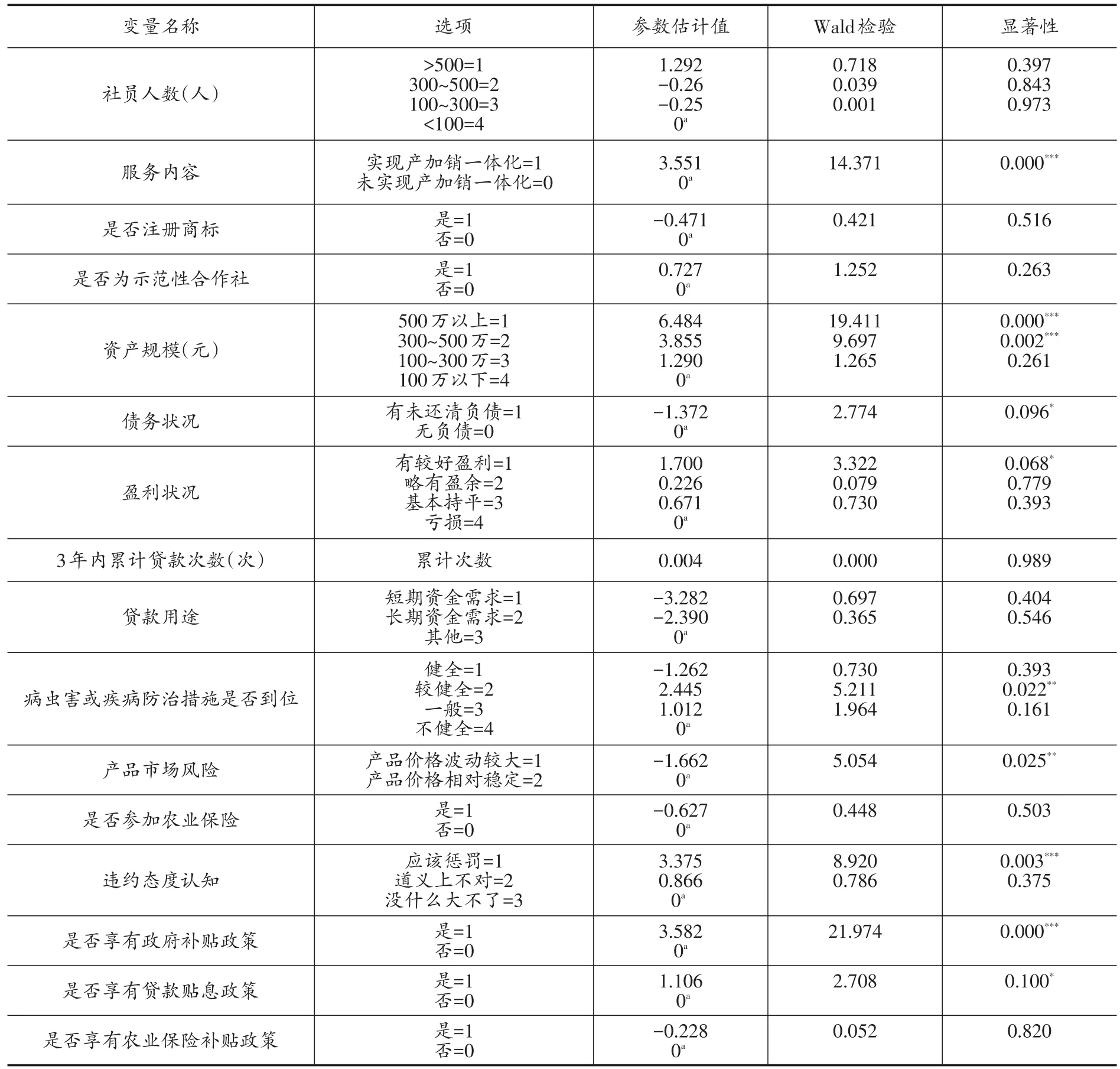

3.模型估计结果

运用SPSS22.0统计软件进行有序Logit回归,得到以下检验结果:拟合优度检验偏差的卡方检验的p值为0.000,表明模型拟合效果较好。模型的平行线检验的p值为0.993,大于0.05,接受平行线检验。因此,数据适用于有序Logit模型,回归分析结果见表2,是分析和判断各影响因素作用方向和大小的依据。

(二)解释结构——ISM模型分析

本文借助ISM模型,对农民专业合作社信贷融资影响因素的层次结构和关联性进一步分析,找出农民专业合作社信贷融资的表层、中层和深层影响因素。由于有序Logit分析结果不显著的影响因素不具有代表性,故只选取Logit分析结果显著的影响因素进行ISM分析。

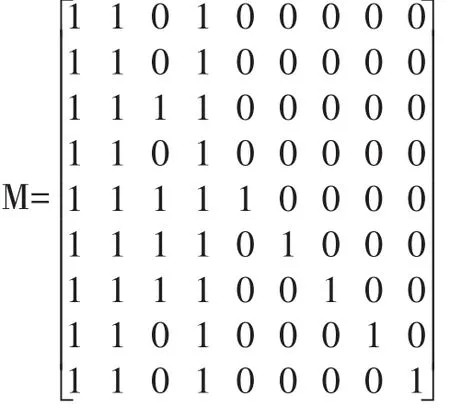

本文用S1表示服务内容,S2表示资产规模,S3表示债务状况,S4表示盈利状况,S5表示病虫害或疾病防治措施是否到位,S6表示产品市场风险,S7表示违约态度认知,S8表示是否享有政府补贴政策,S9表示是否享有贷款贴息政策。分析过程包括以下几步:

第一步,根据逻辑关系建立邻近矩阵。首先按照各影响因素之间的关系建立邻近矩阵。Si对Sj有影响用“1表示”,Si对Sj没有影响用“0”表示,得到邻近矩阵A,如下所示:

表1 变量定义及赋值

第二步,构建可达矩阵。根据公式M=(A+I)n+1=(A+I)n≠…≠(A+I)2≠(A+I),其中I为单位矩阵,n为幂,2≤n≤k,利用软件MATLABR2014a,得到可达矩阵M,如下所示:

第三步,层次关系划分。依据可达矩阵M,结合式(4)确定各个因素的层次性,层次划分为三层,结果为:第一层次 L1={S1,S2,S4};第二层次 L2={S3,S8,S9};第三层次L3={S5,S6,S7}。

表2 模型回归分析结果表

式(4)中,R(Si)是可达集合,表示在可达矩阵M的第Si行中,所有是1的矩阵元素所对应的列组成的集合。A(Si)是先行集,表示在可达矩阵M的第Si列中,所有是1的矩阵元素所对应的行组成的集合。

第四步,绘制解释结构ISM的模型图。根据各影响因素之间的层次性,处于同一水平位置的影响因素属于同一层级且重要性相同,上层表示表层直接因素,中间表示中层间接因素,底层表示深层根源因素。综上得到图1所示的ISM模型图。

图1 解释结构ISM模型图

(三)结果分析

经ISM分析9个显著影响因素形成了一个三级层次的递阶结构。各显著影响因素的作用程度分析如下:

1.表层直接影响因素:服务内容、资产规模、盈利状况

服务内容在1%水平上显著影响合作社信贷融资可得性,且方向为正,即实现产加销一体化的合作社比未实现产加销一体化的合作社融资获得程度更高。原因在于:一方面产加销一体化的合作社,不仅解决了因生产季节性导致的农产品市场供应量集中且价格波幅大的问题,而且还有效提升农产品附加值和市场竞争力。另一方面,实现产加销一体化的合作社,拥有自主销售平台,有利于创新销售模式,拓宽市场空间,并降低了销售成本,增加经营效益。资产规模“500万以上”和“300万~500万”通过了1%的显著性检验,系数符号均为正,说明资产规模与信贷融资可得性有正向关系,表明资产规模越大,对合作社信贷融资可得性的影响越明显。盈利状况对信贷融资可得性有显著影响,其中变量“有较好盈利”通过了1%的显著性检验,表明盈利能力越强的合作社越容易获得银行贷款。

2.中层间接影响因素:债务状况、是否享有政府补贴政策、是否享有贷款贴息政策

债务状况通过了10%的显著性检验,系数符号为负,表明相比于无负债的合作社,有未还清负债的合作社信贷融资的可得性更低。变量“是否享有政府补贴政策”达到了1%的显著性水平,系数符号为正,表明在享有政府补贴政策的情况下,合作社获得银行贷款的概率更高,说明政府补贴项目支持有利于改善合作社外部融资环境。变量“是否享有贷款贴息政策”达到了10%的显著性水平,系数符号为正,表明政府给予贷款贴息政策除了能够降低了合作社承担的贷款利息成本外,还在一定程度上调动了银行放贷的积极性,缓解了合作社与金融机构之间的信息不对称矛盾。

3.深层根源影响因素:病虫害或疾病防治措施是否到位、产品市场风险、违约态度认知

变量“病虫害或疾病防治措施是否到位”通过了5%的显著性检验,且方向为正,病虫害或疾病防治措施较健全与不健全有差异(P<0.05,x2=5.211),防治措施越健全,合作社信贷融资可得性越高。农业生产经营的关键就是做好病虫害或疾病的防治工作,防止减产甚至绝收的风险发生,只有采取健全的专业性防治措施才能保证优质农产品的生产,实现合作社增产增收。产品市场风险在5%的显著性水平下通过了检验,系数为负值,说明产品的市场价格波动越大,销售收入的不确定性越大,合作社偿还债务的能力越不稳定,获得贷款的可能性越低。违约态度认知在1%的显著性水平下通过了检验,系数为正值且呈递减趋势,说明违约态度是信贷融资获得程度的关键所在,对信贷违约后果能够有正确的认知,其发生违约概率越低,因而信贷获得程度越高。

四、结论与建议

综合上述实证分析,可以得出结论:一是银行信贷仍是合作社外部融资的主要渠道,但信贷可得性满足程度总体偏低。二是在农民专业合作社信贷融资可得性影响因素中,服务内容、资产规模、盈利状况为表层直接影响因素,债务状况、是否享有政府补贴政策、是否享有贷款贴息政策为中层间接影响因素,病虫害或疾病防治措施是否到位、产品市场风险、违约态度认知为深层根源原因。三是实现产加销一体化对合作社信贷融资的可得性具有重要且直接的影响。四是相较于“是否注册商标”、“是否为示范性合作社”等无形资产,金融机构更注重对合作社资产规模、债务情况、盈利状况等能够直接反映信用状况进行审核。五是处于规范发展阶段的合作社市场竞争力整体较弱,离不开政府“有形之手”的调控与扶持,政府补贴能够增加合作社的资金来源,以贷款贴息降低合作社信贷成本,不但能提升合作社的社会声誉,还会促进合作社提高信贷可得程度。六是合作社通过建立健全病虫害或疾病防治体系、改善产品质量和营销策略来规避市场风险、树立“有借有还、违约必罚”的信用理念等途径降低和控制信贷风险,能够有效的提升合作社信贷融资的可得性。但参加农业保险在提高信贷满足程度的作用未能充分发挥,调研发现,其原因在于合作社参保意识弱且多数未能享受到农业保险补贴政策。

当前,农民专业合作社正处于成长壮大和规范化管理的关键阶段,唯有多方发力,进一步释放并使用政府扶持的引导力量,以提升合作社经济实力、信用水平和获贷能力为核心,以金融创新、建立银行、担保、保险协同支农机制为重点,方能突破合作社融资难、发展弱的瓶颈期。具体建议如下:

第一,不断提升合作社的盈利能力。首先,合作社应不断加强基础设施及生产服务能力建设,拓宽业务范围,创新营销模式,积极开发农产品储藏、精深加工业务,并借助电商平台,线上线下相结合,拓展销售渠道和市场空间,增强和发挥合作社在生产、供销等服务方面的集成优势,提高合作社的辐射带动能力和盈利水平。其次,注重引进推广先进的科学技术,开发优质农产品,加快合作社农业标准化建设和品牌建设,提升市场竞争力和合作社影响力。最后,积极引入农业经营管理人才,充实合作社专业人才队伍,提升合作社对新知识的学习能力,增强合作社的管理水平和盈利能力。

第二,积极探索合作社信用合作新模式。一方面,鼓励区域内业务相同或有联系的农民专业合作社联手组建农民专业合作社联合社,通过建立互助担保基金或信用共同体,扩大农民专业合作社外部融资能力,提高融资获得水平。同时,积极探索农民专业合作社内部的资金互助、赊销等多种信用合作模式,拓展其融资来源渠道。另一方面,合作社应主动加强同供应链上下游信誉较高和实力较强的龙头企业合作,建立稳定的利益联结机制和信用合作关系,并以龙头企业的担保获得银行的信贷支持。

第三,持续推进农村信用体系建设。以家庭农场、合作社、小微农业企业为突破口,加快农村信用信息系统建设,开展多种灵活生动的金融知识、信贷政策宣传教育,提高农业经营主体的金融素养和信用意识,并通过建立“失信黑名单或曝光台”制度,创建良好的信用环境。

第四,建立适应合作社融资需求增长的财政扶持机制。各级政府要切实转变财政支农方式,拓展财政支农范围,要在持续加大对合作社的基础设施、科技示范推广、农民培训等生产性项目支持的同时,不断加大对农村金融的财政支持,积极引导银行、保险、担保等金融资源向农业和农村倾斜,开发特色农村金融产品服务,满足合作社等新型农业经营主体成长壮大过程中日益增长的融资需求。