锦屏方言记字考

2019-08-09吴小钰

吴小钰

摘 要:汉语方言俗称地方话,只通行于一定的地域,是局部地区使用的语言。锦屏方言是指锦屏县人所使用的语言。在锦屏方言中,有许多有音无字的口语词,借由语音、语义及古籍文献佐证,来探求记录它的用字。

关键词:锦屏;方言;记字

锦屏县地处贵州省黔东南苗族侗族自治州东南边隅,其东与湖南省靖州县交界,南邻黎平县,西接剑河县,北抵天柱县。处于云贵高原向湘西丘陵过渡地带,地势西北高东南低;且有清水江、小江、亮江在此匯合。现今锦屏县政府设有三江镇、茅坪镇、敦寨镇、启蒙镇、平秋镇、铜鼓镇、平略镇七个镇与大同乡、新化乡、隆里乡、钟灵乡、偶里乡、固本乡、河口乡、彦洞乡八个乡。锦屏地区自古就与中原有交往,中央政权建置管辖最早可以追溯到隋唐时期。元朝时建置亮寨、湖耳、新化、欧阳寨蛮夷长官司,属思州安抚司(治所在今天的岑巩)。此后,明代、清代、民国至现在,锦屏县在归属上虽有变动,但建置基本稳定。

锦屏为民族杂居地区,以侗族、苗族、汉族人口最多,为世居民族。此外,还有水、布依、彝、壮、瑶、土家、仡佬、黎、白、回、满等16个少数民族。锦屏县方言属于北方方言中的西南官话湖广片黔东小片。不过,锦屏的很多少数民族依旧保留有自己的民族语言。锦屏汉语方言与少数民族语言相互影响,形成了自己的鲜明特色。这些特色主要有:1.在声调上,仍保留入声。2.在声母上,有鼻音声母[?],如“爱[ai35]”的锦屏方言为[?ai35],“我[uo214]”的锦屏方言为[?uo42];大多数声母[n]、[?]读为[l],如“难[nan31]”的锦屏方言为[lan42],“人[??n214]”的锦屏方言为[l?n214]。3.在韵母上,部分有[u]介音的韵母脱落介音,如“花[xua55]”的锦屏方言读为[fA55],“话[xua35]”的锦屏方言读为[fA35]。下面我们首先简单介绍一下锦屏方言的语音。

一、锦屏方言的声韵调

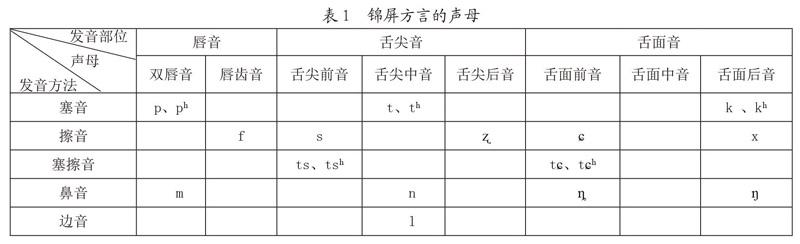

(一)声母

锦屏方言共有21个声母(包括零声母?在内),具体如表1所示:

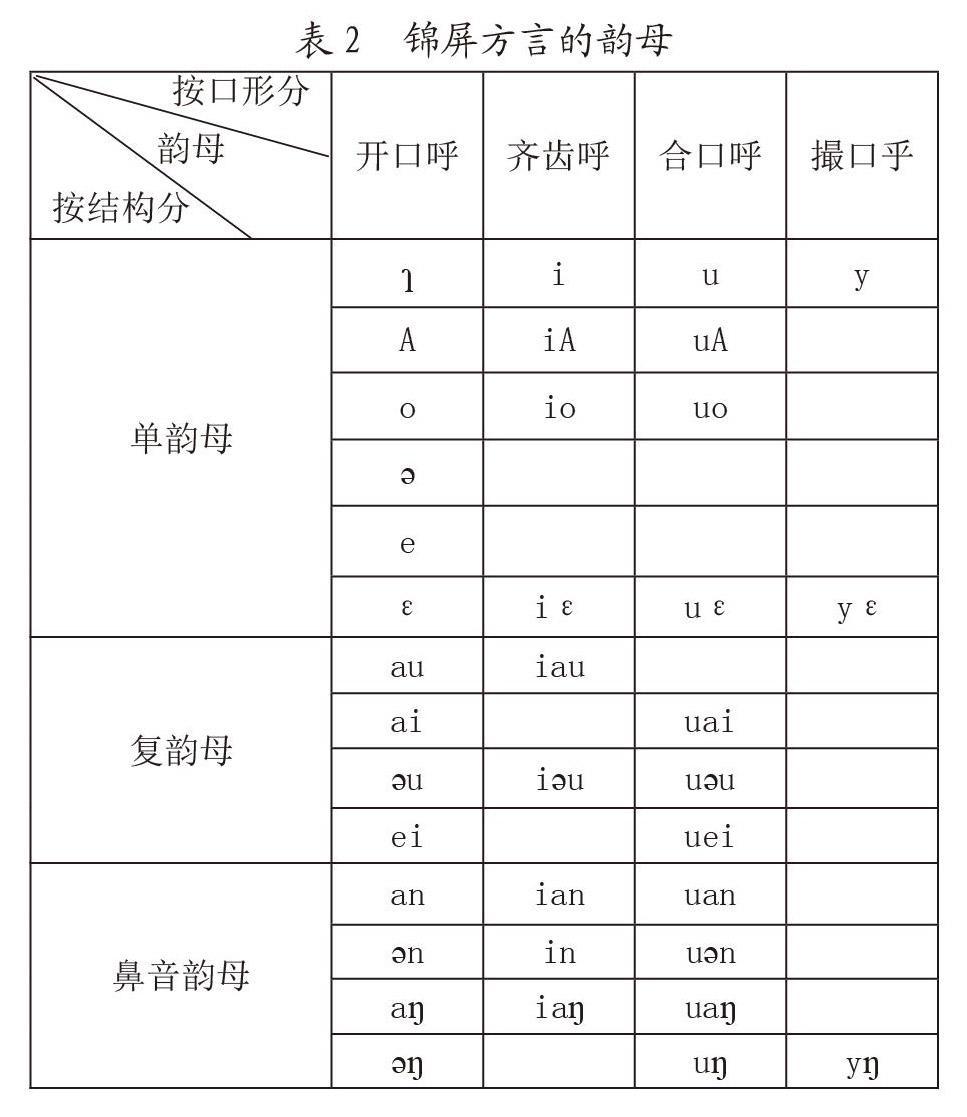

(二)韵母

锦屏方言共有37个韵母,具体如表2所示:

(三)声调

锦屏方言共有5个声调,即阴平55、阳平31、上声42、去声35、入声24。

二、锦屏方言记字考证

对于锦屏方言中有音而无字的口语词,本文拟借助《说文解字》《玉篇》《广韵》《集韵》等古代语言文献来考证记录它的用字。具体步骤如下:先列出所考记字及其国际音标,接着解释此字在当地方言的含义,并举出实际示例。再根据方言字音的声韵、释义与古代文献典籍进行比较,分析它符合语音演变规律、词义相同(相近)的内在理据,最后确认记录它的用字。

1.摆[pei42]

“摆”在锦屏方言中主要有两种含义:一种是“弄、动”,另一种是“作弄、修理、摆布”。例如:“这个脏死嘎,你没要摆(弄、动)这个!”“他这个人是有点冲诶,所以着别个摆(修理)嘎。”

按:《广韵》:“摆,摆拨。北买切。”在字音上,《广韵》是“北买切”,为上声,帮母,蟹韵。参照唐作藩《音韵学教程》中的“《广韵》韵母与普通话韵母比较表”,可以发现,现代普通话韵母[ei]在《广韵》中属于蟹韵,因此,锦屏方言中的“摆”符合语音的发展变化。在字义上,“摆”在《广韵》中为“摆拨”之意,锦屏方言“弄、动”之意由此而来。如唐代韩愈《镇州初归》:“别来杨柳街头树,摆弄春风只欲飞。还有小园桃李在,留花不发待郎归。”清代韩邦庆《海上花列传》第十二回:“善卿推进门去,直到周双珠房里。只见双珠倚窗而坐,正摆弄一副牙牌。”“摆”后来引申出“作弄、修理、摆布”意。如清代曹雪芹《红楼梦》第四十六回:“我有好东西也来要,有好人也来要。剩了这个毛丫头,见我待他好了,你们自然气不过,弄开了他,好摆弄我。”《红楼梦》第八十回:“一面隐忍,一面设计摆弄秋菱。”《梁启超文集·屈原研究》:“可惜怀王太没有主意,时而摈秦,时而联秦,任凭纵横家摆弄。”这里的“摆弄”就是指“修理、摆布”的意思。

2.躂[ta31]

“躂”在锦屏方言中有两种含义。一种是表示“摔、跌”。例如:“走路小心点,莫要躂倒了。”“小崽崽走路没稳,爱躂倒。”另一种是表示“坠落”。例如:“他家小娃昨天去爬树,没小心从树上躂下来嘎!”“刚刚从他家屋门前过来,屋上头那瓦突然躂下来,吓死我嘎!”

按:《玉篇》:“躂,他达切,足跌也。”《广韵》:“躂,足跌。他达切。”《集韵》:“躂,足跌。”可见,“躂”在中古汉语时已有“足跌”之意。宋代道原《景德传灯录》第十四卷:“马师问:‘从什么处来?师云:‘石头。马云:‘石头路滑,还躂倒汝么?师曰:‘若躂倒即不来。”这里的“躂”即“摔、跌”之意。“坠落”是由“足跌”引申而来。《水浒传》第六十回:“正走之间,忽然地雷大振一声,两个在阵叫苦不迭,一齐躂了双脚,翻筋斗攧下陷马坑里去。”《水浒传》中多采用民间俗语,可见“躂”在近代汉语中已成为通用语。

3.跍[ku31]

锦屏方言中“跍”是指“蹲着”。例如:“你跍在这里做哪样?”“那老人家,就天天跍在他屋门口晒太阳。”

按:在许多古籍记载中,“跍”都是指“蹲”。如《广韵》:“跍,蹲貌。苦胡切。”《类篇》:“跍,空胡切。蹲貌。”《集韵》:“跍,蹲貌。”又如《金瓶梅》:“他不管我死活,在那门前跍到更深儿夜晚。”这里的“跍”也是指“蹲着”。川剧《五台会兄》:“手扒栏杆过桥嘴,但见乌鸦跍几堆”。黄侃《蕲春语》:“《广韵》上平声十一模:跍,蹲貌;苦胡切。今吾乡谓蹲曰跍,亦曰蹲。”可见,有多处方言都用“跍”来表示“蹲着”。

4.痀[k?u31]

“痀”在锦屏方言中有“驼背”“弯腰蹲下”的意思。例如:“对门老奶今年那背痀(驼背)得更老火嘎。”“你痀(弯腰蹲下)下来才好背这个背篼啊。”“喊爸爸痀(弯腰蹲下)下来背你好不好?”

按:《玉篇》:“痀,渠俱切,曲脊也。”《广韵》:“痀,曲脊。举朱切。”在古籍中,“痀”表示“曲脊”的用例有很多。《庄子·达生》:“仲尼适楚,出于林中,见痀偻者承蜩,犹掇之也。”这里的“痀”亦“曲脊”之意,“痀偻者”即指“驼背老人”。锦屏方言中“弯腰蹲下”的含义由“曲脊”引申而来。

5.腘[kuε42]

“腘”在锦屏方言中主要是指“曲脚、蹲着”。例如:“你不要在这里腘(蹲着)起嘛,挡着别个路嘎!”“我腘(蹲着)在那里和他们聊嘎半天,起来时候脚麻死嘎。”

按:《广韵》:“腘,曲脚中也。古获切。”“膕”是指膝部的后面,腿弯曲时腘部形成一个窝,叫腘窝。如《黄帝内经·灵枢》:“足少阴之正,至腘中。”明代王肯堂《证治准绳·疡医》:“或问:一女年十四,往来寒热,膝后腘内约纹中,坚硬如石,微红微肿何如?”上述两个例句中的“膕”都是指腘窝部位。又《玉篇》:“腘,戈麦切,曲脚也。”《集韵》:“《博雅》:腘朏,曲脚也。或从骨。”锦屏方言中“腘”字之意与此相关,应是由“曲脚中”引申而来。

6.燎[liau31]

“燎”在锦屏方言中主要指“用开水烫”。例如:“我今天去摘了蛮多白菜,今晚拿来燎酸菜。”“这肉有点味道嘎,拿来燎一下再炒。”

按:《说文解字·火部》:“燎,放火也。从火,尞声。”本义是“放火焚烧草木”,后引申为“被火烫伤”。如《红楼梦》第二十五回:“只见宝玉左边脸上起了一溜燎泡,幸而没伤眼睛。”这里的“燎泡”是由于烫伤形成的水泡。锦屏方言中的“燎菜”是指“烫菜”,“用开水烫”的意义应是从“被火烫伤”引申而来。

7.搣[miε55]

“搣”在锦屏方言中有“用手撕”的意思。例如:“这个包子这么大,搣点给我嘛。”“这个袋子,你从角角这里搣开就行了嘛!”

按:《玉篇》:“搣,民烈切,摩也。《庄子》云:揃搣,拔除也。”《广韵》:“搣,手拔。又摩也,?也,捽也。亡列切。”“用手撕”的含义应是从“用手拔”引申而来。唐代道世《法苑珠林》:“或断其头,或断其足,生搣鸟翼,故获斯罪。”宋代陈耆卿《赤城志·帛之属》:“。以粗丝为之,又有以绵茧搣之而成者,曰搣绵搣茧。”这里的“搣”即含有“撕”意。值得一说的是,“搣”又由“拔除(不齐整者)”引申出“修理、修整”义。如清代龚自珍《题盆中兰花》诗之二:“小屏风下是何人?剪搣云鬟换新绿。”这里的“搣”表示“修理、修整”之意。

8.儾[?ɑ?35]

“儾”在锦屏方言中表示“迟钝、愚蠢、无能”之意。例如:“你咋個这样儾哦,跟你讲哪样子都听不进去。”“他那崽有点儾,蛮大一个嘎,哪样子都没晓得。”

按:《广韵》:“儾,缓也。奴浪切。”“儾”的本义为“缓”,锦屏方言中的“儾”应是由“行动缓慢”而引申为“迟钝、愚蠢”。在《正字通》中还提到“儾”为“囊”之俗字。“囊”的含义中有“松软”一义。如清代文康《儿女英雄传》第二十八回:“姑娘左右扶定了两个喜娘儿,下了轿,只觉脚底下踹得软囊囊的,想是铺的红毡子。”由“松软”这一意思又引申出“软弱、无能”。如元杂剧《诸葛亮博望烧屯》:“你退了五万,肯退了那好兵?都是囊的、懦的、老的、小的、瘸的、跛的,则留下精壮的。”再如元代《三国志平话》卷中:“夫人烦恼,高声骂:‘周瑜儾软!长沙太守的女,讨虏将军亲妹,我今到来,更不相顾。”可见,“儾”与“囊”在“软弱、无能”的含义上是通用的。

9.惹 [?ia31]

“惹”在锦屏方言中主要是表示“招引、引起”之意。例如:“你再这样搞,我要惹火了!”“这崽没听话,我惹火死嘎!”“惹火”是指“生气、恼怒”的意思。

按:锦屏方言“惹[?ia31]”与现在普通话“惹[r?214]”读音相差较大,但古时却不是这样。在《玉篇》《广韵》《说文解字注》中,“惹”都是“人者切”,反切上字“人”属于“日”母,反切下字“者”属于“马”韵。瑞典汉学家高本汉对“日”母拟音为舌面鼻音[?]或舌面加摩擦[??],因此,“惹”声母为“[?]”是很有可能的。关于“马”韵,唐作藩《音韵学教程》指出,麻韵(上声马、去声禡)主要元音为[a]的三个韵母[a]、[ia]、[ua],现在变为主要元音[a]、[?]、[ie]的五个韵母[a]、[ia]、[ua]、[?]、[ie]。就此而言,“惹”的读音是符合语音发展变化的规律的。在字义上,《汉语大字典》中“惹”的本义为“招引”。扬雄《方言》:“拏,扬州会稽之语也。或谓之惹。”“拏”意为“牵引”,因此,“惹”也含有“牵引”“招引”义。宋代陈师道《后山谈丛》卷二:“六一为布衣,客相之曰:‘耳白于面,名则远闻;唇不贴齿,一生惹谤。”宋代陆游《嘉定己巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈》诗之十一:“束书不观万事休,谁令识字惹闲愁?”清代章甫《半崧集简编·法华寺怀古》:“法华景胜几时荒,剩水残山惹恨长!”清代王松《如此江山楼诗存·扫墓感作》:“杖头钱是纸,囊腹句成金。恐惹亡亲恼,坟边不敢吟!”上述用例中的“惹”均为“招引”之义。

10.[?ia55]

“”在锦屏方言里有两种含义。一种是“粘着”,例如:“你没要紧倒来起我嘛。”“拿浆糊来把这两张好!”另一种是“贴近、靠近”,例如:“那墙脏兮兮,没要那个墙。”

按:《集韵》:“,女下切,音?。?,黏着。又女加切,音拏。又乃嫁切,音?。义并同。”《类篇》:“女加切,?,黏着。又女下切、女嫁切。”可见,“”在古代汉语中已有“粘着”义,锦屏方言中的“贴近、靠近”义应是由此引申而来。

11.孃[?iɑ?55]、孃[?iɑ?35]

第一个“孃[?iɑ?55]”在锦屏方言中主要表示“姑姑”或“对年长妇女的称呼”。例如:“我有两个叔叔,一个孃孃(姑姑)。”“我大孃(大姑)今天又给我买东西嘎。”“孃孃(对年长妇女的称呼),这粉好多钱碗哦?”

按:《广韵》:“孃,母称。女良切。”“孃”很早就有表示“母亲”的意思,后引申为年纪大的妇女。如《隋书·韦世康传》:“况孃春秋已高,温清宜奉,晨昏有阙,罪在我躬。”唐代白居易《新丰折臂翁》:“村南村北哭声哀,儿别爷孃夫别妻。皆云前后征蛮者,千万人行无一回。”这两个用例中的“孃”即指“母亲”。锦屏方言中以“孃”表示“姑姑”与“年纪大之妇女”,应由此意引申而来。

第二个“孃[?iɑ?35]”在锦屏方言中表示“烦扰、腻烦、烦闷”之意。例如:“你天天吃这个菜,不孃啊?”“成天在这里,没得事做,孃死嘎。”

按:《说文解字·女部》:“孃,烦扰也。一曰肥大也。从女,襄声。”段玉裁《说文解字注》:“扰,烦也。今人用扰攘字,古用孃。”《广韵》:“孃,乱也。又女良切。”可见,“孃”在古代汉语中也可表示“烦扰、烦乱”之意,锦屏方言中的“烦扰”义亦是渊源有自。

12.扭[ni?u55]

“扭”在锦屏方言中表示“用手揪”之意。例如:“菜才刚刚烧好,没要扭菜吃,要着烫手的。”“你没听话,要着扭耳朵诶。”

按:“扭”在《广韵》里有两种解释:一个是:“扭,手转貌。女久切。”;另一个是:“扭,按也。又音纽。陟柳切。”《正字通》:“扭,女九切,音纽。手缚也。《佩觿集》:手转貌,今俗谓手揪为扭。”由此可知,“扭”有“用手转动”“用手揪”义。明代冯梦龙《醒世恒言》卷七:“高赞不闻犹可,一闻之时,心头火起。大骂尤辰无理,做这等欺三欺四的媒人,说骗人家女儿,也扭着尤辰乱打起来。”明代董说《西游补》:“前日新唐扫地宫人说他有个驱山铎,等我一把扭住了他,抢这铎来,把西天路上千山万壑扫尽赶去,妖精也无处藏身。”这里的“扭”即有“用手揪住”的意思。

13.捼[nuo31]

“捼”在锦屏方言中为“揉搓”之意。例如:“你这衣服干只这样洗没干净,你要捼一下。”“你洗这个韭菜的时候,抓起根根这里捼一下,容易去泥巴点。”

按:《广韵》:“捼,手摩物也。又如和切。”又:“捼,捼莏。《说文》曰:‘摧也。一曰:两手相切摩也。俗作挼。奴禾切。”“捼”在《广韵》里就有“ 揉搓、按摩”之意。其他文献用例有:东晋葛洪《肘后背急方》:“又方,取术丸子,二七枚,以水五升,捼之令熟,去滓,尽服汁,当吐下愈。”《洞灵真经》:“抟米,谓以手捼谷而出米也。”唐代李延寿《南史·王志传》:“及梁武军至,城内杀东昏,百僚署名送首。志叹曰:‘冠虽弊,可加足乎?因取庭树叶捼服之,伪闷不署名。”元代王恽《番禺杖》:“灵寿轻无赖,梅条皱可捼。花藤昏玳晕,斑点惨湘娥。”

14.摌[sa?42]

“摌”在锦屏方言中表示“用手打”之意。例如:“再啰嗦,摌你两耳光。”“不听话,又着你爹摌巴掌了吧!”

按:《广韵》:“摌,以手?物。所简切。”《集韵》中有两种释义,一是:“捍摌,手精择物也。”另一个是:“所恨切。挥也。”清代赵学敏《串雅》:“开罐将升盏者摌下,用磁瓶贮之,黄蜡封口,入井内三日取出。”这里的“摌”即是指“以手?物”。锦屏方言中“用手打”之意就来自“以手?物”。

15.污[uo51]

锦屏方言中有“打污[uo51]”一词,表示“弄脏”之意。例如:“怎么才过了这一下子,你就把衣服打污了。”“这个糖掉到地上打污嘎,不能吃啦。”

按:《说文解字·水部》:“污,薉也。一曰小池为污。一曰涂也。从水,于声。”《广韵》:“污,染也。《说文》:‘秽也。乌路切。又音乌。”据《说文解字》,“污”指污浊、肮脏的东西。东汉班固《汉书·路温舒传》:“故古人有言:山薮臧疾,川泽纳污,瑾瑜匿恶,国君含诟。”东晋干宝《搜神记》卷十五:“贵人虽是先帝所幸,尸体秽污,不宜配至尊。”后引申为“弄脏”。《汉书·叔孙通传》:“陛下必欲废嫡而立少,臣愿先伏诛,以颈血污地。”《十诵律》卷六十一:“时彼梵志即以利刀而断其命,有血污刀。”可见,“污”最迟在东汉就有了“弄脏”之意。

以上是通过对方言调查得出的字音、字义,并加以古籍文献的佐证,对贵州省锦屏县方言中的15个记字进行了考察。有的字在字音、字义上可能并不完全吻合,难免会有许多不足之處,以此求教于方家。

参考文献:

[1][汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[2][宋]陈彭年.宋本广韵[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[3][南朝梁]顾野王.原本玉篇残卷[M].北京:中华书局,1985.

[4][清]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[5]汉语大字典编辑委员会.汉语大字典[Z].成都:四川辞书出版社,武汉:湖北辞书出版社,2010.

[6]唐作藩.音韵学教程(第五版)[M].北京:北京大学出版社,2016.

[7]黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订五版)[M].北京:高等教育出版社,2011.

[8]雷昌蛟.建始官店方言本字考[J].遵义师范学院学报, 2002,(3).

[9]刘姣.纳雍方言本字考[J].安徽文学(下半月),2018, (10).