云南昭通后海子东晋壁画墓文化因素分析

2019-08-08张弛

张弛

摘 要:文章以云南昭通后海子东晋墓壁画为中心,尤以墓主、部曲和人物服饰为重点研究对象,尝试分析壁画所反映的墓葬文化因素结构。通过研究发现该壁画文化面貌以汉族文化为主,在一定程度上受到了西南地区夷族少数民族文化的影响。魏晋时期,南中大姓普遍具有“夷化”的趋势,霍承嗣墓葬也具有这种“夷化”趋向。

关键词:云南;昭通后海子;东晋;墓葬;壁画;文化因素

1963年在云南昭通地区发现一座东晋太元年间的壁画墓。根据出土的墨书题记,推测墓主人姓霍名承嗣。目前学界的研究多集中在墓主人身份的辨认和考证以及“南中大姓”与“夷汉部曲”的关系上,忽略了墓葬本身所透露出的历史文化信息。该墓所在的昭通地区自古以来一直是川、滇交通线上的枢纽。自汉代以来,滇与巴蜀间政治、经济和文化交流日益密切,昭通成为云南境内受汉文化影响较早、较深的地区,这一点在壁画上体现较多。昭通东晋墓壁画的题材十分丰富,在风格上继承了许多汉代的壁画与画像石刻的特点,同时,也表现出明显的地方特点,如部曲中的少数民族形象。故本文以墓葬壁画的内容为重点,尝试分析其背后的文化因素。

1 墓葬壁画简介

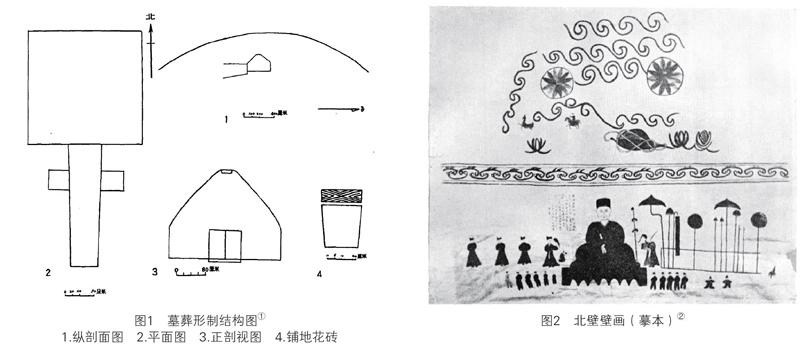

云南昭通东晋壁画墓是一座单室石墓,形制较为独特。该墓坐北朝南,有高大的封土堆,并带斜坡墓道。墓葬由长方形砂石叠砌而成,墓室平面呈正方形,边长3米,高2.2米,四壁在0.8米的高处开始起坡,砌筑成穹窿顶,顶上复盖一块边长32厘米的正方形石块,石块上浮雕垂莲。墓门由两扇素面石门构成。墓室内未发现任何葬具或随葬品。墓道是由石块叠砌成两堵矮墙,在其上复盖石板而成,长3.4米,高1~1.6米,宽0.9米,南低北高。墓道靠近墓门处两侧各有一个石砌的小龛,两龛形制相似,宽、深约50厘米,高约36厘米(图1)。

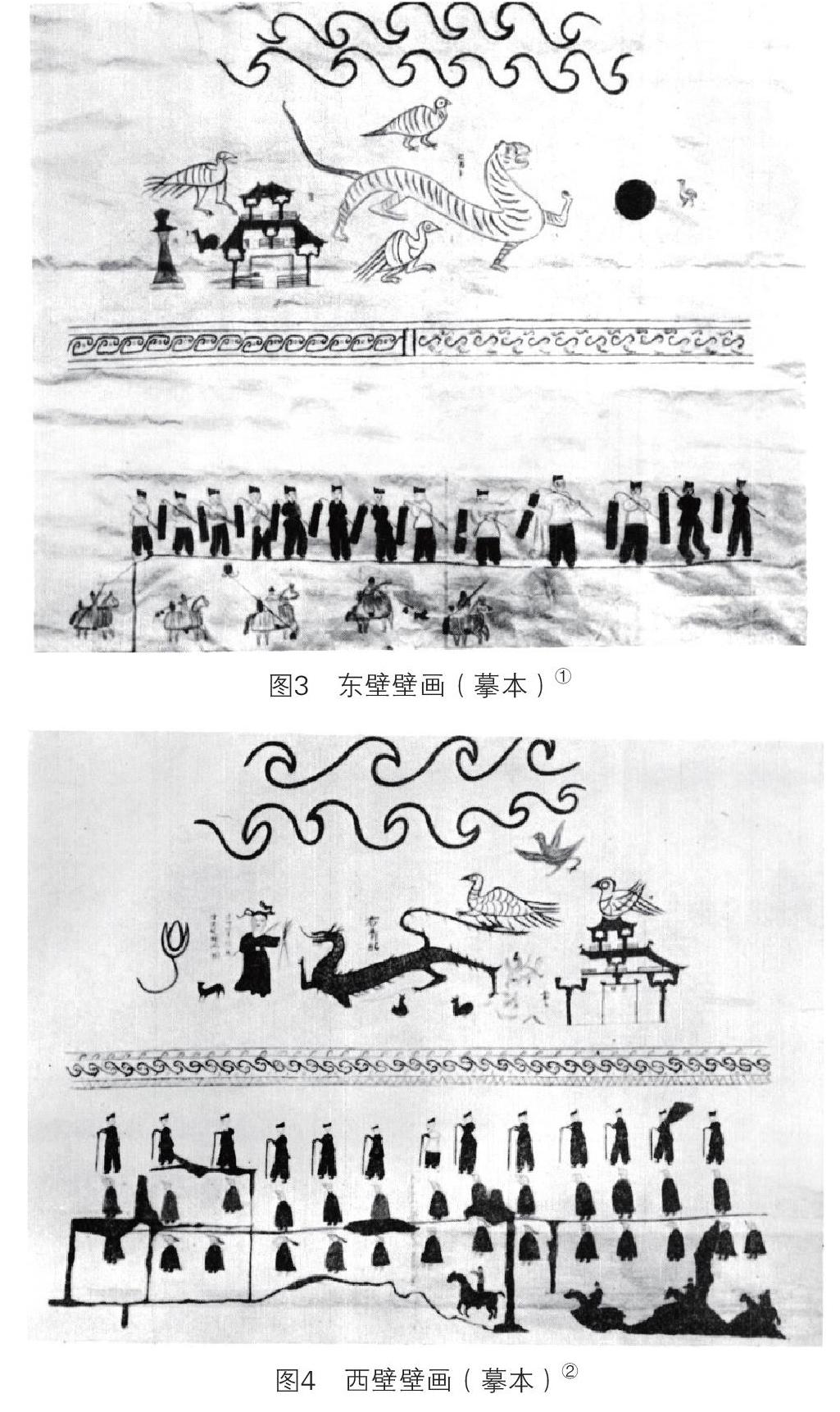

墓室四壁绘满壁画,在北壁还有墨书题记。每面壁画可分为上、下两层,中间以一条花纹边相隔。壁画上层绘四神、仙女等仙界生活形象,下层绘墓主人、仆从等人间生活形象,花纹边上、下象征天界和人界。另外,每面壁画上方都绘有流动的云气。

北壁上层上方画有蛇缠龟,旁有墨书题字“玄武”。北壁下层正中为墓主人画像,是壁画中最高大的画像。墓主人稀须,戴平顶小冠,穿深衣,右手持麈尾,盘膝坐于蒲垫上,脚底交合露于衣外,蒲垫置于石座上。墓主人左边有一旄节插在蒲垫上。墓主像右上方有关于墓主人生平的墨书题记。墓主人左边有一侍从,戴帻,原报告称为“元宝式”帽,着深衣,左袖口处垂挂一条宽带,着靴,右手执佛子,左手持一长条状物。侍从左边有仪仗架,自西至东插置为曲华盖、旄幢、幡、团扇、矛2把、华盖、旄幢、戟2把、团扇。仪仗架下方有7位家丁,均戴巾,穿短褂、长袴和靴。墓主人右边还有10名侍从,分成两排,皆戴帻,着深衣。侍从与墓主人间还有一个童男和一个童女(图2)。

东壁上层主要绘仙兽,白虎旁边有墨书题字“左帛虎”。东壁下层上方画执幡仪仗队,侧面向南,计13人,皆戴帻,穿短褂、长袴与靴,手执长方形幡。下方画有甲骑具装,面向南,南半列已脱落,只剩北半列5人,均头戴盔,穿铠甲,着靴,持矛,马身披铠甲,背有防具(图3)。

西壁上层主要以仙女授青龙图为中心,旁有龙楼,周围绘满各种仙兽。西壁下层绘画内容为汉族与少数民族部曲的形象。上方分三排站立。上排均戴帻,穿短褂、长袴和靴,为手持环首刀的汉族部曲13人。中排与下排绘少数民族部曲形象。中排13人,梳“天菩萨”(发髻),披披毡,赤足。下排14人,梳“天菩萨”,披披毡,赤足。下方的南半部已脱落不清,北半部画有骑马的汉族部曲4人,面向南,四人头戴巾,穿短褂、长袴和靴(图4)。

南壁上层绘有朱雀,旁有墨书题字“朱雀”。南壁下层中部的石门上方,绘一座四阿式的房顶,上有明显的檐瓦,柱头铺作有二升无坐斗;东檐脱落残缺一部分。房顶四边画有中闾侯,戴顶上插缨的头盔,穿铠甲、长袴与靴,右手持环首刀,左手执一长条状物,其旁有墨书题字“中问年”。此层西部有两个似字的图案。东部因墓石崩裂已剥落(图5)。

2 墓主人画像与“招魂葬”

墓主人霍承嗣是整座墓葬壁画中最高大的人物画像。墓主人胡须稀疏,头戴平顶小冠,着深衣,盘膝坐于蒲垫上,蒲垫置于石座上,右手持麈尾。墓主人两旁有侍从、童男、童女和仪仗架。墓主人左后方有一旄节插在蒲垫上,身体右后方有墨书题字,题字内容记录了墓主人的生平事迹,其内容为:“晋故使持节,都督江南交、」宁二州诸军事。建宁、越嶲、兴古三」□□守,南夷校尉,交、宁二州刺史,」成都县候霍使君之像。君讳」趋,字承嗣。卒,是荆州南郡枝江」牧。六十六岁,薨。先葬蜀郡,从太元十」□年二月五日,改葬朱提,越渡」□余魂来归墓。”

因东晋壁画墓位于偏远地区,我们可以将墓主人画像与高句丽地区晋代壁画墓中的墓主人画像作比较,如朝鲜安岳三号墓和朝鲜德兴里东晋墓。安岳三号墓,墓主人冬寿,戴平顶冠,着深衣,右手持麈尾,坐于围屏石榻之上,其顶部还有装饰繁花的帷帐,四周有侍从。在冬寿的左侧还有旄节(图6)。朝鲜德兴里东晋墓墓主人戴平顶冠,着深衣,手持麈尾,坐于蒲垫上,蒲垫置于石座上。墓主人的左侧有一空位,应是其夫人的座位。有一装饰豪华的帷帐将他们围了起来。在帷帐的两旁是出行图(图7)。

通过对比可以发现,三者有异同之处,尤以东晋壁画墓中的霍承嗣画像最为独特。在服饰上三者并无大差别,均戴冠,着深衣。三人都手持麈尾,坐于石榻。冬寿像和朝鲜德兴里墓墓主人像均有帷帐,其中冬寿像中还有围屏,与石榻组成围屏石榻,围屏石榻在汉代壁画墓中比较常见。但在霍承嗣的画像中,既不见围屏,也不见帷帐,故霍承嗣的画像相比之下,略显简陋。但这并不说明霍承嗣的地位不如冬寿。在画像中最能体现身份差异的是旄节。在霍承嗣像和冬寿像中均画有一旄节,且旄节都放置在墓主人身体的左侧。旄节为汉代使臣所持信物,以竹为柄,以牦牛尾为垂饰,故称“旄节”。旄节后来亦为镇守一方的重臣所执。霍承嗣墨书题记载“晋故使持节”。在冬寿墓中出土了东晋穆帝纪元的墨书题记:“使持节都督诸军事、平東将军、护抚夷校尉、乐浪、□、昌黎、玄菟、带方太守,都乡□。”霍承嗣和冬寿均为晋代使持节。晋制规定,使持节为上﹐持节次之﹐假节为下。使持节得杀二千石以下,持节杀无官位人﹐若军事﹐得与使持节同﹔假节唯军事得杀犯军令者[1]729。三种节常与都督﹑监﹑督联称。使持节为镇守一方的重臣,位高权重。故此,霍承嗣和冬寿二人生前都有很高的社会地位,二人拥有的旄节不仅代表了他们的身份,也代表了典型的晋文化特征。据朝鲜德兴里东晋墓出土的墓志,墓主人曾为东晋幽州刺史[2]228-230,故画像中未见旄节。

另外,我们需注意到墓葬招魂墓的性质,这可能与地方传统文化有关。霍承嗣“卒,是荆州南郡枝江牧”。荆州今湖北,古为南方楚地,楚国信巫鬼、重淫祀。从考古材料来看,从战国时期开始,楚国在墓葬中使用死者的画像[3]168,另外,还有招魂的丧葬仪式。《楚辞·招魂》:“像设君室,静闲安些。”汉人王逸《楚辞章句》注云:“言乃为君造设第室,法像旧庐,所在之处,清静宽闲而安乐也。”[4]202霍承嗣“改葬朱提,越渡□余魂来归墓”,故其招魂墓的性质可能是受楚文化的影响。另外,招魂也是凉山彝族的迷信习俗之一[5],故霍承嗣招魂墓的性质亦可能受到凉山彝族文化的影响。

3 壁画人物服饰所见夷族文化特征

墓室北壁下层画侍从和家丁,另外三壁下层均画部曲。北壁下层侍从,戴帻,着深衣;家丁,头戴巾,穿短褂、长袴。东壁下层有两行人马,上为执幡仪仗队,皆戴帻,穿短褂、长袴;下为甲骑具装。南壁下层仅有一人,头戴顶上插缨的头盔,穿铠甲和长袴,右手持环首刀。在其西侧有两个似字的图案,可能是族徽。西壁下层有四行人马,上面三行的人物步行,最下面一行的人骑马。第一行和第四行人物,皆戴帻,穿短褂、长袴,手持环首刀;中间两行人物,梳今天大、小凉山夷族的“天菩萨”发髻,身披披毡。除梳“天菩萨”发髻、身披披毡人物形象外,其余人等均为汉族形象。“天菩萨”是彝族男子的发式,无论长幼都在头顶蓄留一绺头发,将其余的头发剪短。彝族对该发式有多种称呼,汉族习称“天菩萨”。迄今,大凉山彝族男子仍延续着这种古老的传统。另外,还有一种相似的传统头饰叫“英雄髻”。凉山彝族成年男子在头上用长巾盘缠数圈,巾尾裹成一个又细又长的尖锥,俗称“英雄髻”(图8)。英雄髻可以偏左或偏右,亦可以立于额上。这类头饰复杂多变,是身份高贵的象征。夷族人不论男女都喜欢披披毡,披毡形似斗篷,常见黑色或白色,白天披在身上挡风御寒,夜晚则当被褥。直至今日,披毡仍是彝族人不可或缺的生活之物。由此可知,昭通墓壁画含有典型的彝族文化特征。

在这支部曲中出现了汉族和彝族两个民族的特点,为了探究其原因,我们应从墓主人入手。据墨书题记可知,墓主人霍承嗣为晋代使持节,管辖今云南省东部地区。霍承嗣死后先埋葬在蜀郡(今四川成都),在太元十一年(386)至十九年(394)间迁葬朱提郡,即昭通市。查阅有关历史文献,不见霍承嗣其人,见于文献记载的只有霍峻、霍戈、霍在和霍彪等。那么,霍承嗣跟霍家是什么关系?

据《三国志》,霍峻,字仲邈,南郡枝江(今湖北荆州枝江)人也。霍峻的兄弟霍笃,集结了家仆、私兵数百人。霍笃死后,荆州牧刘表命令霍峻接管这些私兵。刘表死后,霍峻带领这支军队投靠了刘备,刘备封霍峻为中郎将。刘备攻打刘璋时,留下霍峻看守葭萌城。后来刘璋派大将扶禁、向存等人率领万余人的军队进攻霍峻看守的葭萌城,一年都没能攻打下来。城内只有数百名士兵,霍峻挑选出精锐的士兵,攻其不备,斩下向存的首级。刘备定都蜀国,按功劳赏赐,提拔霍峻为梓潼郡(今四川绵阳市梓潼县)太守、裨将军。霍峻任职三年,四十岁去世,安葬在成都。刘备“遂亲率群僚临会吊祭,因留宿墓上,当时荣之”[6]1007。由此可知,霍峻是湖北人,他跟兄弟来到四川发展,因公受赏成为四川绵阳的太守兼裨将军。霍峻去世后,刘备亲自前往吊唁,并在墓前留宿,这使霍家风光无比,也为霍家成为南中大姓之一奠定了基础。

霍戈,霍峻之子,字绍先,在刘备末年时是太子舍人。刘禅继位,立刘璿为太子,令霍戈为中庶子侍奉左右。后来,霍戈逐步升迁为监军、翊军将军、建宁太守兼管理南郡(今湖北荆州市)事物。景耀六年(263),升为安南将军。同年,蜀国被魏国灭[7]。《三国志》引《汉晋春秋》,因霍戈忠贞,“晋文王善之,又拜南中都督,委以本任”。后又以功封列侯,进号崇赏。霍戈的孙子霍彪,为晋朝越嶲(今四川越西县)太守[8]。

虽不见霍承嗣记于历史文献,但根据墨书题记记载“建宁、越嶲”等地任职,以及“卒,是荆州南郡枝江牧”“先葬蜀郡”,推测霍承嗣应是霍氏族人。霍家是南中大姓。南中指今天的云南、贵州和四川西南部地区,南中大姓是指汉晋时期在南中地区落户定居的汉族豪强。昭通自古至今一直是川、滇交通线上的一个枢纽。自汉武帝开西南夷以来,滇与巴蜀间政治、经济与文化各方面的接触日益密切,昭通成了云南境内接受汉文化影响较早、较深的地区。这些南中大姓在发展中逐步“夷化”,壁画中出现夷族部曲形象也就不奇怪了。

4 余论

昭通东晋壁画墓是云南北部地区的汉人墓葬,但文化因素构成复杂,至少包含了汉族和彝族两种文化因素在内。出现这种现象的原因,应是霍氏家族在南中地区长期居住发展,受到了彝族文化的影响。透过霍承嗣的墓葬,我们可以了解到,自魏晋以来,南中大姓与当地彝族等少数民族关系日益密切,在文化上亦不可避免地受到夷族土著文化的影响,从而出现了明显的“夷化”倾向[9]。这种南中大姓“夷化”的现象,就是南中地区的汉族逐渐受到当地传统文化影响的表现。

参考文献

[1](唐)房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[2]东北历史与考古编辑委员会.东北历史与考古(第1辑)[M].北京:文物出版社,1982.

[3]郑岩.逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[4](宋)洪興祖.楚辞补注[M].北京:中华书局,1983.

[5]岭光电,余宏模.凉山彝族的原始宗教信仰[J].贵州民族研究,1982(3):136.

[6][7][8](晋)陈寿.三国志(卷四)[M].北京:中华书局,1982.

[9]尹建东.东汉魏晋时期巴蜀豪族与南中大姓发展差异性之比较[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013(3).