瑞昌百花帐在社会传承中的文化隐喻和应变

2019-08-07朱怡芳张小红

朱怡芳 张小红

【内容提要】本文通过对江西瑞昌地区的实地考察,根据老艺人的口述史和史料记载梳理了关于元公祠百花帐传说和神仙洞“有求必应”传说;分析了传统百花帐的社会功能和文化隐喻;在社会文化变迁的背景下,探究了百花帐文化惯习的应变、造型艺术形式的应变、局内外人对百花帐的态度变化、社会生产和管理形式的应变等问题及原因;提出在今后的百花帐及地方文化的保护与传承研究工作中需要注重家国文化中的女性谱系研究,并且应当重新审视“统一性”历史经验的当代意义。

【关键词】有求必应 百花帐 社会传承 文化隐喻 统一性

江西瑞昌地区传统的百花帐,属于一种特殊的综合剪纸、刺绣的造型艺术,是“神话-仪式-造型艺术”统一体所呈现出的民间艺术文化。南阳乡排沙村的老百姓普遍认为百花帐的起源与民间流传的宋代元福主神话传说有关,而它的现实原型却又能够上溯至史料记载的唐代诗人元结。通过调查发现,不仅在南阳乡,与其相邻的范镇村地方寺庙里也出现了形似帐帘的绣活儿,尽管二者供奉的地方神有所差异,传说和仪式也并不相同,却存有相似的艺术形式。

百花帐不是一个人完成的刺绣作品,它需要集合众多信众(妇女)之力通过设计、剪纸、分派纸样、采购材料、教授技艺、完成绣片、回收至寺、书绣姓名、挑选绣片、缝合成帐、挂账等一系列的程序,构成地方性的文化生产。因此它的传承,不单是剪纸或刺绣的技艺传承,也不是家庭传承、学校传承或行业传承,它属于一种不直接与钱财功利相关的社会传承形态。百花帐的社会传承离不开“有求必应”的民间信仰文化,这四个字具有灵验的功能性意味,是瑞昌地区地方寺庙乃至宗祠内最常见的福愿“符号”。它体现了传统百花帐如何从倾注手艺劳动和情感“付出性”的“祈福”纪念物发展演变为“得到性”的“求福”信物。事实上,地方社会所谓“有求必应”渗透着深刻的道德伦理教化意义,与百花帐的神话传说、仪式以及相关的其他造型艺术一起发挥着重要的文化功能和社会功能。

一、关于百花帐和“有求必应”的历史传说

传说宋代南阳乡有一位手巧的邹姓姑娘,既会剪纸也会刺绣。一日村民抬着元福主游春,正在剪花的她探头来看,元福主一见倾心。这元福主即刻变成一只蜜蜂飞到她身边向她表达爱慕之意,并向她求婚。姑娘的家人觉着被福主相中是福气,于是同意了这段仙缘婚约。第二天,变成蜜蜂的福主又飞来,蛰了姑娘一下,她瞬间仙逝。村民觉着姑娘化身女菩萨随元福主升天了,为了纪念这位巧手的邹姑娘,于是为她塑了菩萨像,从此在排沙村元公祠的福主殿供奉她并称其“邹太婆”。由于她喜欢剪纸和绣花,所以当地村民就挑选出一百名手巧品行好的未婚姑娘剪出菱形(方胜)的百花式样,然后按照纸样贴料刺绣,绣片完成后上交回寺祠,再由德高望重的手艺人将绣片缝缀成由百款不重样的花朵组成的百花帐,将帐帘挂在供位前献给元福主和邹太婆。在元福主游春的传统仪式活动上,百花帐还要挂在出游的一组神轿上作为轿帘。

其实殿内供奉的有两组神像,一组是元福主和邹太婆,另一组是元结和他的妻子苎夫人。

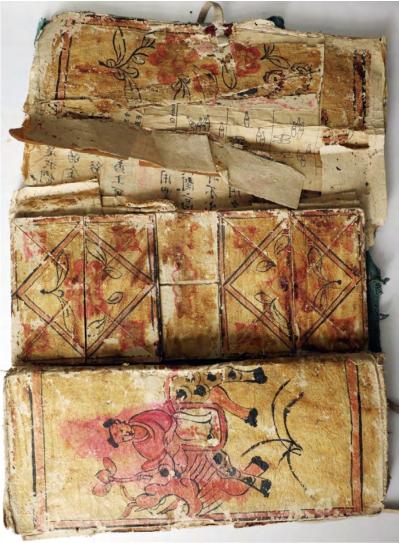

关于唐代诗人元结和苎夫人的故事要早于元福主的传说,而且元结夫妇是现实中人,理应是元福主传说的历史依据和真实来源。元结(公元719-772年)字次山,河南鲁山人,擅文学、好修道,是中唐元白(元稹、白居易)新乐府运动的先驱,其妻子苎夫人温良贤淑、精通女红。杜甫在《同元使君舂陵行》中对元结的诗品、人品、官品由衷推崇。欧阳修也在《唐元次山跋》中赞叹其文风和人格:“次山当开元、天宝时,独作古文,其笔力雄健,意气超拔,不减韩之徒也,可谓特立之士哉!”他们夫妇曾在安史之乱后从洛阳逃难避世,辗转来到排沙村隐居。在这里,元结与家人兴办学堂“次山书院”,又因其修道懂医术,在村中教书、行医,深受村民的敬仰爱戴。南阳乡世代相传的民谣就歌颂了他们的事迹:“元结夫子,治病神仙,济世救贫,矢志终生,任何难症,药到根除,华佗扁鹊,难及先生。劳苦百姓,其视苍天,佑我夫子,福寿万年”[1]。村民为了报答元结夫妇的恩德,在其逝世后,将次山书院立为元公祠,将元结尊为元福主。

范镇村神仙洞有一则关于“有求必应”的传说。据周会香(新妹)口述,明代永乐时期这里有个神仙洞,洞里住着一位神仙,他有很神奇的法力,村民的鸡蛋孵不出鸡,就跑来求神仙帮助,只要把蛋送给神仙,没过几天神仙就能将装满了鸡仔的箩筐还给祈求者。神仙洞里存着十副纯金的碗筷,一旦村里的老百姓需要,就可以找神仙借用,当然用过之后必须归还。顺治年间这个洞被封了起来,相传是因为村里有个男子被公主相中做驸马,男子得用金器送给皇上以表心意,于是他来求洞里的神仙,神仙给了他一套金碗筷。但是后来他未归还,结果村里人办红白喜事一桌十人总是十缺一套,这便触怒了神仙,随将洞口封石,附近的村里陆续家破人亡,不再有神仙护佑。这则传说蕴含了基本的道德伦理常识:有借有还,再借不难。这里的“有求必应”并非单纯的索取,而是要求以诚信为纽带,个人的品德、社会的道德是交换价值的成本。倡导美德的伦理观是为了追求社会效益最大化的“道理”,将社会发展和管理的成本降到最低,合理地发扬、运用民间信仰的力量,比单纯推行“法治”更能起到事半功倍的效果。

二、传统百花帐的社会功能和文化隐喻

无论是宗族祠祀还是地方保护神,反映着当地百姓的民间信仰意识,通过百花帐的神话传说,可以看到剪纸、刺绣的初始面貌与行为是与“真实之物”(哲学涉及的本真性问题)密切相关的,是“我”在其中的人格化的造物活动。

“物”的独一无二与有生平故事和身份特质的“人”的独一无二性是紧密统一的,“物”贯穿了“神话-仪式-造物艺术”的系统。百花帐技艺的传承,正是传承系统的“统一性”,这一点是今天我们在非遗保护工作中特别需要引起重视的,即所谓“传承”不是单纯的技艺、知识和形式层面的传承,而是系统内化的价值统一、人格道德统一的传承。

当代伦理学家麦金泰尔十分关注美德的统一性研究,他认为手工艺之所以不能避讳谈及道德甚至美德,正是因为手工艺可用于阐释“传统”和“宗源”,而传统包含了实践道德必须遵从的标准,并通过传统的传习来巩固道德。[2]法国思想家米歇尔·福柯曾提供以自我技术为基础来建构主体道德的解决方式。某种程度上,手工艺就是一种自我技术,它意味着“个体能够通过自己的力量,或者他人的帮助,进行一系列对他们自身的身体及灵魂、思想、行为、存在方式的操控,以此达成自我的转变,以求获得某种幸福、纯洁、智慧、完美或不朽的状态。”[3]

百花帐所涉及的绣花、剪纸以及相关仪式活动,其社会功能主要是进行地方社会价值体系的建构,即通过文学艺术形式、仪式活动的参与、互动,进行历史知识和德行的教化。从百花帐的神话传说中亦可明了其教化功能和文化隐喻:元福主是抽象符号化的人物,他是有道行、有能力、有德行的“真君”;元结是历史上真实的人物,他通过教育治人心、通过行医治人身;被奉为手艺神、女菩萨的邹太婆和苎夫人都是心灵手巧、贤良淑德的女性典范,作为榜样来向当地妇女们传播技艺和美德;而且百花帐的美,其审美标准和祈福护佑的力量是由设计制作者和供奉者的道德特性来决定的。为何是绣花而不是绣人或动物?花朵的文化隐喻与女性相关,当然在百花帐的故事中邹太婆和元福主也是因剪花绣花结缘。还有一种说法认为邹太婆帮助了百姓不求回报,仙逝后只要求妇女们通过绣花留名字的方式表达心意来告慰她的仙灵。换个角度来看,邹太婆是最好的社会教育家,她令妇女们通过绣花来向她汇报所学与修德的成果,妇女们学习剪纸和绣花技艺、观察和学习自然中花朵的美和知识、通过人格化的手艺行为来修行美德,而且这种妇女与她作为“信物”互信的符号和活动,凭借的不是家庭传承也不是行业传承,而是在带有宗教性的社会传承机制中了延续,延续了一千多年。

三、百花帐文化惯习的应变

(一)百花帐故事记忆的变化

南阳乡排沙村村民,特别是调查中留守村庄的老年人,几乎对百花帳的历史传说深信不疑,尽管不同讲述者口中的故事较先前通识版本的神话传说有些许出入,例如年代、挂帐方式和仪式时间的出入,剪纸和刺绣不同功能目的的描述。采访中年纪最大的“设计师”(绣娘)吴冬梅(95岁),元公祠住持周庆炫(80岁)及其妻陈金贵(75岁),擅长剪纸、刺绣和百花帐生产管理的王宝定(73岁)等在讲述百花帐故事、绣片换新和游春仪式的规程时,多次发生争论,他们记忆中的有些说法并不一致。但是,这些错综的记忆,正是掺杂了讲述者人生经历和文化认知的文化再生产的事实,其中不乏创造性的、个人化的理解和阐释。这些加工过的认知与表述,经过代代相传,就成为了后代人所听到的历史传说和故事。

(二)元福主游春时间和空间的应变

传说中每年正月南阳乡的各个村庄要恭请两位神仙去游春坐案,以保佑百姓、降福消灾。与传说中农历正月至二月初五游春时间不同,根据元公祠住持周庆炫的讲述,从二十世纪八十年代后至他作住持的二十一世纪初,元福主游春的仪式都在农历正月初一以后进行,一般是初二至十五。在这期间,村里年轻力壮的小伙子负责抬轿,游春的神菩萨是元福主和夫人邹太婆。游春的元福主及夫人要前往南阳乡的几十个村庄巡视过夜,有些村庄由不同姓氏组成,每个村庄都有宗祠,游春的神菩萨就在百姓的宗祠内停歇过夜。或许正是这一原因,也影响了瑞昌其他地区的祠堂室内装设文化,例如范镇的范仲淹祠,作为当地有年头的大宗祠,今天也能看到祠堂内“有求必应”的牌匾,另外一些祠堂也能看到这四字在红纸书写的横批、对联或带字的锦旗、绣幅上。遗憾的是,由于元公祠所在排沙村以及周边的村庄青壮年都常年在外打工,导致没有人抬轿,所以福主和夫人的轿子早已落满灰土,近乎尘封。

(三)供奉场所的变化

佛菩萨、道君、娘娘、龙王、关公、土地神等地方神,只要能为己所用、有求必应的神,老百姓都会设置神像、神位来供奉。通常能在地方性的寺庙、祠堂、田间地头看到各类神像的组合。菩萨的旁边也有玉帝,三世佛的面前也有道教太极八卦,太上老君的八卦炉上也有观音菩萨像。

(四)仪式供物的应变

有的地方神很难追溯其真正的源头和原貌。随着时代变迁,不同的口述者依然会加工他们记忆中的、历史上的和心中所想象希望的神仙样貌和事迹。就如同一些想象力丰富的绣片上的花朵式样,现实中男男女女的劳动者还会巧用身边的材料—塑料、报纸、泡沫、野麻、涂料、竹子、裁缝和木匠活儿做剩的边角料甚至怀旧玩具之类的现代产品上的零部件,亲手设计制作出荷花、宝马、龙王、打仗的战船、士兵、神像及各种装设等。当然,地方供奉场所往往反映出不同时代老百姓心中的神,有的堂内还有毛泽东像、中国国旗。相传元末朱元璋和陈友谅大战鄱阳湖,陈友谅部下的蔡氏三兄弟在农历五月十八这天战死沙场,黑夜里范镇蔡家的后人去湖里寻找他们的遗体,为了让亲人看得见,便扎荷灯照明。此后,为了表达对祖宗的思念和缅怀,每年的五月十八村民都会邀请远嫁他乡的姑娘、姐妹回乡集聚放荷灯(孝亲灯)。由于农历五月刚好也是龙王下海的日子,村民期盼龙王能将他们吟唱的孝歌带到更远的地方,祈求神灵的护佑带来福寿安康。放荷灯仪式上的宝船装设是绣娘自己设计创造的,特别是在周围绣上八仙像和龙凤顶盖,同时还在四角上编结挂饰、插上荷花,每一处的精心布局,都传达了手艺人的祈愿和真诚,他们希望“有求必应”。89岁的范方华,四年前自学纸扎,他靠儿时观摩仪式的记忆,制作了现在龙王战船。据他说,因为村里没有人会做这些东西了,所以他自愿学做,为大家服务。用廉价的、废弃材料回收制成的战船,在每次仪式上用过后就会烧供,下一次仪式再做新的。围墙蔡家还有年过七旬的老人做带轱辘的可以“走动”的宝马,轱辘是从废弃的儿童玩具上拆来拼装的,马尾是用田间野麻染色扎结的。这些名副其实的“高手”,面对物质财力资源、人力技术资源的相对匮乏,通过自愿参与、自学自创、自发组织的方式,真正在现实中实现了“有求必应”。

四、百花帐造型艺术形式的应变

(一)帐帘的变化

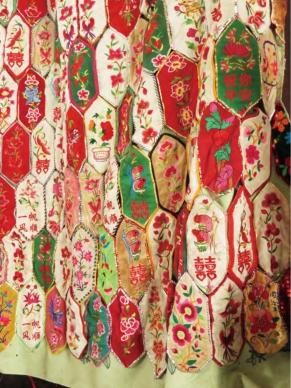

对于南阳乡来说,原来游春时用作邹太婆轿帘的百花帐早已不在游春时使用,而是常年挂在寺庙里的坐案前。如今游春的轿子上不再挂绣片组成的百花帐,替代使用的都是买来的绣花布、印染花布做成的轿帘、坐垫。帐帘不止是材料上的变化,还因地域(区位)不同而在形式上有所变化。比较元公祠临时庙堂内的百花帐和神仙洞的百花帐帘可以看出,南阳排沙村元公祠里的帐帘是四位福主菩萨面前的垂帘,由两百多片六边蜂窝形的绣片缝纫组成,左右各一块。相比而言,范镇神仙洞的帘子是条串状的,每条10片,共有80片,似是尚未缝拼起来的帐帘,而且组成串帘的绣片形制既不是传统方胜的菱形也不是六边形,而是八边圆角菱花的形式。

(二)女性留名的变化

据95岁的吴冬梅女士口述,她年轻的时候见到百花帐绣片上很多都是用笔写的绣娘(供奉者)的名字,也有少数是绣上去的名字。在绣片上留下名字的多是当地的妇女,她们为了纪念元福主和邹太婆的德行善举而绣制不同花样的花朵,有些花朵是设计师型绣娘直接分派到个人绣制的,有些是手巧的绣娘自己绣成的想象中或喜欢的花朵样子。由于做传统手工绣片的绣娘中有很多不识字,她们的名字是由村里或寺庙里的“文化人”帮助写上去的。为了传统的纪念仪式以及后来专门为了祈福、求福而做的绣片甚至市场上买的、定制的机绣绣片,很多并不是供奉者(留名者)本人绣的,对于不会刺绣但又必须去行礼、求福的女性来说,她们往往通过物物交换、换工或货币购买形式向寺庙交绣片,而那些手巧的能者、设计师型绣娘和用机器绣花的裁缝等人为供奉者(留名者)提供了完成心愿的可能性,同时还提供了设计服务,完成了信物或商品的交易和交换。距离南阳乡排沙村元公祠20多公里的范镇村围墙蔡家的神仙洞(蔡氏纪念堂)里,百花绣片上的名字不但是绣线绣上去的,而且有些绣片上还有花朵的名称,尽管有些别字,一定程度上反映了她们的识字水平和汉字简化年代的文化印记,但是富有劳动妇女们的创想和情趣。可以从绣片的留名上发现某个女性名字多次出现,则表示她是擅长做某类花朵或各种花朵的全能绣娘。

(三)绣片更新频率的应变

传统社会时期百花帐上的绣片不断换新,换新频率高在一方面反映了游春仪式和纪念惯习的持续性频率,一方面反映出当地持有剪纸和绣花技艺的女性手艺人的数量较多、社会传承也很稳定。因为生活需要,手艺人的数量和技艺的质量才是“更新”的前提和保障。就像活着的人春节也要添新衣一样,福主菩萨们每年也得有新装备,这才能体现出百姓对神仙们的尊敬和爱戴。及至近十几年,供奉的绣片换新的频率变得越来越低了,按照陈金贵和王宝定的说法,“没有人绣了,去年(2018年)把帐子给洗了,结果上面的名字有的都洗掉了”。从调研实际情况中了解到,南阳乡全乡会做剪纸刺绣的人只有十余人,在排沙村只有三位,目前还能绣的只有73岁的王宝定。没有新绣片,只能使其常洗常净,看上去像新的。这种伦理悖论的忧患在周庆炫住持的话里多少得到些印证:“生活好了,年轻人的衣服都好多的,帮助过我们的福主菩萨都没新衣服穿。”当然,近年的百花帐也不是不换新绣片,只是没有办法全部换新。最近两次换新为数不多的绣片是在2005年、2009年,可以发现帐子上出现了不同材质、工艺的绣片。不换的绣片主要还是挂在上方重要位置,比如两边顶上角的菩萨人像绣片,还有活着的绣娘绣的或是公认为好的、美的花朵绣片,以及有重要故事的人祈福纪念的绣片。换了的新绣片有绣线颜色更丰富、新的材料、装饰效果更好的手绣绣片和机绣绣片,有除了人的名字之外,带“喜”“平安”“一帆风顺”字样的绣片,也有带花纹的织锦缎面,但是上面没有绣花。

五、局内外人对百花帐的态度变化

作为局内人,这些劳动妇女既是信奉者也是百花帐文化的直接生产者,她们对百花帐的主观情感和客观需要也发生了微妙的变化。排沙村60岁以上的老人,应自己的记忆和文化惯习,这几十年来只要自己还能动手绣就会做了送去纪念和祈福,而且还会不求回报地帮人绣。据她们自己讲述,因为曾经的日子太苦了,特別是80岁以上的人,苦难的经历迫使她们求福求护佑以免除自己和亲人的痛苦和灾难。百花帐上记录的正是这些妇女对美好生活的向往,凭借剪纸、刺绣、帮助别人刺绣,她们所积累的手艺美、心灵美的赞美往往是支撑她们生活的信仰,就像艺术治疗一样在发现自然美,用想象力表达的过程中安抚、疗愈自己的灵魂。近年来,一些研究者、管理者对剪纸和刺绣等非物质文化遗产的关注,强化了当地人对百花帐地域文化符号性的认识,元福主和邹太婆的传说更是成为一些中年人口中的背书,尽管这些中年人不怎么绣花供奉、也不真的了解剪花样和绣花之间的密切联系。不过,从管理层面,虽然有荷灯、剪纸等单个种类的保护项目,但对口头传承的文学形式(传说)-仪式-造型艺术所涉及的系统性物质文化和非物质文化依然缺乏整体性的关注和保护力度。

从过去强调“绣”这个举动的重要性,发展到今天,已然变成“心意”的重要性。也就是说,送去纪念和祈福的供养物品不再讲究形式、品质、材料、技艺,题材的贵重、章法、精美、正宗,这些都不那么重要了,重要的是来者求福、敬拜的举动和心意。换个角度分析,不是这些真的变得不重要了,而是由于没有足够的“能者”(会剪纸、会绣花、懂仪式的人)可以满足这种需求、或是提供服务给祈求者了。现代化发展的背景下,乡村邻里不再有传统时期的“换工”情况,很多不会绣花的人不得不去市场上寻找、购买廉价的机绣商品、或是委托裁缝制作机绣绣片,又或是找锦旗、缎面布料、红布带等其他方式替代原有的形式以满足供养的需要。从这一点来看,提供可能性的服务给祈求者以实现文化的活态传承,或由此促成系统化的文化创意产业,是文化管理部门执行保护与振兴政策应该着力突破的点。

六、社会生产和管理形式的应变

二十世纪八十年代以前因为供奉可选的绣片多,所以要经过严格筛选才能缝到帐帘上,这是一种荣耀,谁的绣能上榜,附加了手艺的品牌效应。同时这个人的人品和艺品若是统一真实,又会为其增加口碑效应。从类似“物勒工名”的制度发展变化到今天不太关注绣片质量而不得不强化“心意”的做

法,使得百花帐的价值有所削弱,帐上的绣片从有美感的形式和富有故事的图案(与自然花朵有关的现实摹写、与经历有关的想象创造)逐渐变成了从形式里抽离的象征符号,代表“心意”却不再精致讲究。从经济学角度讲,百花帐的设计制作和产品获得存在原初的物物交换、换工(劳动)和“(劳动)物-货币”交易的多种形式,前两者很大程度上建立在社会伦理诚信体系基础上,而后一种遵从资本与市场的现代逻辑。那些不计回报、不为钱财而帮助别人设计制作的人,用劳动和诚信交换得到的是别人的口碑,引用陈金贵评价吴冬梅的话:“她手很巧,人也好,你求她就会帮你做的!”这样的妇女不正是现实中“有求必应”的活菩萨吗?

有时候供奉者就是赞助人,她们交换劳动甚至以钱财来获得绣片。有些赞助人还专门提供服务,她们当中有的人就是设计师型的手艺人。对不会绣花的供奉者来说,“我想要个某某花”是抽象的,但是对于设计师型的绣娘来说,她的经验和想象力以及娴熟的技艺为求绣片的来者提供了“个性化”的定制服务。在传统社会甚至二十世纪七八十年代以前,这种特强信任机制为纽带的“经济系统”中,不但讲求物品的品质和人格的统一,而且供需的渠道唯一且畅通,往往不存在中间商,也不会市场化。

百花帐绣片的生产主要在妇女各自的家里,或是等到挑选绣片和缝帐时,大批女红巧手会集中在寺堂里。在这样一个小型的社会群体内,其劳动分工和权责分配也存在一个微循环,即统领管理者(M)、设计师型绣娘(D)、普通绣娘(W)之间的循环(图30)。统领者组织设计制作绣片的工作,她还要调动设计师型绣娘提供绣花的纸样、挑选并确定纸样然后分配下达任务。设计师型绣娘通常都有自己的样包,她们负责给普通绣娘提供纸样并指导绣活儿,对于其他绣娘不能完成的任务还得亲力亲为。绣娘们完成绣片后交回到统领者处(寺堂里),再由统领者组织大家挑选、排布、拼缝成帐帘挂起来。统领管理者(M)通常只有一位,是百花帐的设计管理者。设计师型绣娘(D)通常有一人或多人,她们掌握全能的设计、剪纸、绣花、缝纫技艺,有时M和D是同一个人。普通绣娘(W)通常人数较多,她们可能不懂得设计而只会照样绣花,完成任务后上交给M,并由M组织大家换新、缝、挂等活动。

这些会剪纸会绣花的绣娘一般是通过对前辈手艺的耳濡目染自學而成,所以并没有专门的家庭传承脉络或师徒制度约限。作为自学艺术的绣娘,其生产和个体叙事对百花帐“文化内容”生产或价值建构的影响往往与自己的遭遇、轶事、奇特的经历以及对幸福、完美的理解有关。尽管各自做绣片都有分散的、不同的地理、物理空间,但是绣娘组成的妇女社群其内部组织关系十分紧密,这大概与她们从外地嫁至该地、与农耕劳动文化的生产特性等因素有一定联系。持有技艺(知识)的女性通过婚嫁,将技艺文化甚至所受的教化影响带到另一个地方,在地域间、家族间、代际间乃至性别间都发挥了重要的文化传播作用。

七、今后研究工作的重点

(一)家国文化中“女性谱系”的研究

1.调查统计瑞昌地区的地方寺庙、祠堂中出现的女性姓名绣片,建立谱系档案。为社会结构关系中的女性谱系研究提供一种可能性的视角与资料,也为技艺知识的流动研究提供可寻的方法脉络。中国传统社会属于父系社会结构,宗祠、家谱文化中能够觅迹的都是男性谱系,只有少数女性在家谱(阳谱和阴谱)上随丈夫留姓不留名。通过对南阳乡中老年妇女的调查发现,其中二十世纪八九十年代以前,从夏畈、范镇等地嫁到南阳乡的妇女,多是原籍地心灵手巧的姑娘,通过说亲做媒愿意来到南阳乡的一个重要原因是南阳乡的男子有文化、有出息、好人品,她们甚至以嫁到南阳为荣。由此,根据元公祠绣片上出现的女性姓氏、神仙洞绣片上出现的女性姓氏,以及当地的祠堂宗族姓氏谱系,来追踪百花帐女性谱系的脉络,是值得开展研究的方向。

2.为在世的老艺人(70岁以上不足百人)建立口述史资料档案,涉及她们对神话、仪式、技艺、历史等方面的记忆和理解。例如:周会香记忆中关于仙鹤、石墩、神仙坐印等神仙洞的传说故事,她和蔡茂姃等妇女为祈愿者提供的绣花服务,花朵的名称和形式不但传达了她们自己对各种自然花朵的创新理解,还展现了手艺人用技艺和想象力创造的美好世界。重要的是,它反映出这个地方的女性群体对手工文化传承的自觉意识。

综上所述,通过对“女性谱系”的发掘和研究,以及口述史资料的记录与保护,第一,可以建立“女性谱系”的数据档案,研究其在地方社会结构中的关系网络和文化。第二,可以建立与百花帐密切相关的剪纸和刺绣花卉艺术图谱数据库,研究地方植物生态与艺术生活的关系。第三,可以建立百花帐使用地(原籍地、传播地)寺庙宗祠的数据库,研究民间信仰的寺庙宗祠仪式与百花帐剪纸、刺绣等手工艺的关系和传承模式。第四,可形成瑞昌地区特有的“女性谱系”艺术地理地图。

(二)重新审视“统一性”历史经验的当代意义

1.文化传承的社会传承方式应当作为重中之重。瑞昌剪纸得到了一定程度的重视和发展,特别是刚成立的剪纸博物馆承担了社会传承方面的主要工作,而且也产生了实际社会效益。相比之下,刺绣在百花帐的原创地南阳乡已经日渐萎缩,尽管如此,还是能够从范镇神仙洞周会香等女性在仪式活动中使用绣活儿的创新承续上感受到些许欣慰。她们自愿、自觉地形成社群,而且以自学的方式和互助互学的方式实践手艺,在一定程度上这就是最适合的社会传承方式。

2.活态传承中要注重建立“神话-仪式-造型艺术”这种具有内在统一性的传承体制。其实绣花技艺不仅体现在百花帐上,用于民俗仪式或祠礼活动的道具,例如人的穿戴、轿顶、寺堂内的挂设、跪设、神仙的穿搭等往往都有绣活儿。尽管有人指出,当下用于百姓生活的女红工艺很少了,大家能买到时髦的、更容易清洁打理的服饰、鞋帽,所以很少有人愿意花时间在人的穿戴上绣花。有趣的现象是,尽管在排沙村和范镇村的绣娘和其他妇女们不再为生活实用的装设绣花,但是她们的服饰穿着中仍然流露出对花朵的审美偏好。

3.通过“创造服务-创造市场-创造生活”的机制,建构新时代“有求必应”的服务精神和社会伦理文化。在提高百姓生活质量、奔赴小康社会的路上,如何从宗祠文化、民间信仰中的“有求必应”丰富出一种符合时代发展、现代社会价值建构的家国文化层面的“有求必应”?精彩而深厚的传统文化值得今人借鉴和学习。

随着科技、经济不断加剧的社会变迁,观照地方社会百姓各种自发、自觉乃至被迫而做出的应变反应,能够带给今后百花帐以及地方文化的保护与传承实践和研究工作更多的启示。在不断发现资料和非遗数字化拯救保护的进程中,不但需要开辟家国文化中的女性谱系研究领地,还应当重新审视“统一性”历史经验的当代意义。

注释:

[1] 刘华:《亲切的神灵》,北京:商务印书馆2014年版。

[2] Alasdair C. MacIntyre, After virtue: a study in moral theory, Indiana: University of Notre Dame Press, 2007.

[3] [法]米歇尔·福柯:《自我技术:福柯文选Ⅲ》,汪民安编,北京:北京大学出版社2016年版。