渗透优秀传统文化 培养学生核心素养

2019-08-07吴婧

吴婧

[摘 要]我国传统文化博大精深、源远流长。在语文教学中渗透优秀传统文化,是实现课程目标的最佳途径。为此,在误文课堂教学中,教师应通过集中识字、经典诵读以及课外阅读等途径渗透传统文化,在潜移默化中培養学生对优秀传统文化学习的兴趣,促进学生形成良好的品质。

[关键词]传统文化;识字教学;经典诵读

南怀瑾先生曾经说过:“一个没有文化根基的民族,是没有希望的。”我国社会的繁荣发展,离不开优秀传统文化的支撑。优秀传统文化是我国劳动人民智慧的结晶。语文教育作为优秀传统文化传播的重要载体与途径,不仅担负着语言的教育,而且承载着文化的教育。然而,在过去一段很长的时间内,中华优秀传统文化一度缺失,究其原因是因为教师在语文教育的过程中,忽视了语文学科所蕴含的民族文化。随着新课程标准的颁布以及社会对传统文化重视,我们应将优秀的传统文化渗透到语文教学体系中,这对学生树立正确的世界观、形成良好的个性、培养学习兴趣具有十分重要的意义。

一、以汉字为基础,渗透汉字形体之美

汉字是中华优秀传统文化的重要组成部分。汉字的产生与发展,使得传统文化得以继承与传播。汉字作为当今世界唯一的表意文字,每一个字都承载着丰富的文化信息,体现了中华民族先贤的独特智慧。由于小学阶段学生的识字量有限,因此语文教学常常从认识汉字的形、音、义开始,再到词语、句子、段落,最后到整篇文章,不断提高学生的语文学习能力。在语文教学中渗透优秀传统文化,应从学习文字开始,通过识字教学,引导学生感悟字形之美,培养学生学习优秀传统文化的兴趣。

(一)象形识字,理解汉字形象美

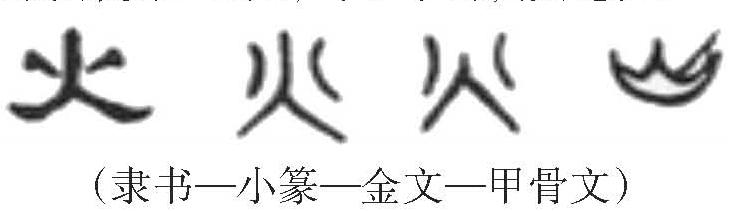

象形是一种造字方法,是根据事物的形状用图画的形式呈现出来。而象形性是汉字构形的重要特征。刘纲纪先生曾经说过:“世界上一切的美都是有形象可感知的。”模拟物体的形象或轮廓,是汉字构形的重要基础。象形字的美是一种形象的美,体现了事物发展的过程。中国最初的文字就属于象形文字,虽然经过数千年的发展与演变,但很多文字仍然还保留着象形文字的特征,还能看出与现实事物有着极为密切的关系。为此,在语文教学中,引导学生学习象形字,有利于学生了解我国文字演变的历史,同时也能让学生更好地感受与理解汉字的形象美。比如, “火”字的演变过程:

从它的演变过程可以看出,在造字之初(甲骨文),“火”字就好像是一个火堆,那不断上窜的火焰,让我们仿佛看到了正在熊熊燃烧的大火。类似这样的汉字还有很多,如“山”“鱼”“羊”“马”等。因此,在教学这类文字时,教师可利用图片带给学生视觉上的刺激,让他们在生活中去学习汉字;同时,通过文字形体的动态演变,让学生充分领略汉字构造的智慧。

(二)字理识字,感悟汉字文化美

在识字教学中,教师可以利用造字法来引导学生认识字、理解字,使学生更为轻松地识字,并了解中国的优秀传统文化。因此,教师可以利用图示法,为学生搭建文字符号与事件之间的桥梁,引导学生识字 。比如,在教学“家”一字的时候,采用字理识字的方法,让学生理解它的本义与引申义。 “家”的上面是“宀”,表示与房屋有关,下面是“豕”即猪。在古代社会,人们的生产力比较低下,主要以驯养猪为主。起初,人们将房子建在树上,后来盖木为“屋”,并将“屋”分为上下两层,上面可以住人,而下面则可以养一些牲畜。所以,在房子里有猪,自然成为“家”的标志。这样,使汉字教学更加生动,能大大激发学生对汉字学习的兴趣。

二、经典诵读,传统文化因诵读得法

(一)精心选择诵读内容

在语文教学中,广泛开展经典诵读无疑是学习优秀传统文化的不二法门。我国的经典诗文大都语言精练优美,意境深邃高远,韵律铿锵并朗朗上口,既有利于学生学习传统文化,又有利于学生感受文章的真善美。为此,教师应精心选择符合学生心理的经典作品,让学生进行诵读。比如,《三字经》是我国传统蒙学读物和儿童识字课本,极具音乐感与节奏感,不仅朗朗上口,而且便于学生记忆。整本书共分为六个部分,每个部分都有一个中心主题,并通过简单易懂的故事,向学生阐述深刻的为人处事的道理。通过诵读,日积月累,学生吸纳的都是经典文化,在帮助学生识字的同时,对学生人文素养的提升也是大有裨益的。

(二)科学引导学生诵读

在经典诵读的过程中,教师除了精心选择诵读内容外,还要指导学生诵读的方法,使学生的诵读不再单调枯燥,更有利于激发学生学习传统文化的兴趣。例如,对一些节奏比较欢快的古诗词,教师可以采取分组巡回接力、互问互答、音乐唱法等多种形式,让学生在互动过程中感受诵读的乐趣。如,在学习唐代诗人贾岛的《寻隐者不遇》时,采用“回声法”来引导学生进行诵读——“松下问童子(子——子——子——子——子。声音渐读渐小,下同),言师采药去(去——去——去——去——去)。只在此山中(中——中——中——中——中),云深不知处(处——处——处——处——处)。”与以往的单一的背诵方式相比,趣味化的诵读,更有利于学生学习优秀传统文化,并让经典伴随学生快乐成长。

三、强化课外阅读,吸收优秀传统文化

语文课堂教学的最终目的是培养学生的阅读能力,让学生学会阅读。要让学生全面地吸收优秀传统文化,仅仅依靠课堂是远远不够,还要在课外进行有效的渗透。在我国的历史长河中,涌现出了无数的英雄人物,也汇集了无数感人的富含人生哲理的精彩故事。例如,端午节是人们为了纪念屈原而设立的一个节日。由于坚贞不屈与不畏强权,屈原宁可跳江,也不为一点小利益而出卖自己的人格。为此,在屈原死后,人们在他自杀的江中划船并撒着用叶子包裹着米团来纪念他。他们认为,这样江中的鱼虾吃了米团后,就不会再吃屈原的躯体。从此以后,江中划船逐渐地演变成划龙舟比赛,而米团就演变为粽子,并将端午节作为纪念屈原的节日。在语文教学中,教师可以利用这些历史故事,让学生在课外阅读中受到传统文化的熏陶。这对丰富学生的知识、开阔学生的眼界,让学生深切感受中华优秀传统文化的深远与博大具有极为重要的作用。在课外阅读过程中,教师应带领学生一起感受文学作品的魅力,感悟作品所蕴含的深刻哲理。同时,教师应引导学生学会运用所学的知识,让学生觉得兴趣盎然,从而自觉传承传统文化。

总之,在语文教学中渗透优秀传统文化,是培养学生对传统文化学习的兴趣、引导学生打下良好传统文化根基的重要途径,也是新课程改革对语文教学的要求。小学阶段的学生作为祖国的未来,具有鲜活的生命力,正处在思想性格逐步形成的阶段。因此,我们应利用优秀传统文化的博大精深、智慧高远来培养学生的情感、态度和价值观,以提高学生对传统文化的认同感,并自觉传承优秀文化。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 张房玉. 小学语文教学中传统文化的渗透策略[J]. 课外语文, 2016(22).

[2] 孙小波. 传统文化在小学语文教学中的渗透[J]. 中国校外教育, 2015(8).

[3] 孙岩辉, 李霞. 传统文化融入小学语文教学策略分析[J]. 语文教学与研究, 2017(8).

(责编 韦 雄)