对核心素养视域下阅读教学走向的理性思考(下)

2019-08-07朱瑛

朱瑛

[摘 要]阅读教学是语文教学的“重头戏”,也是非常难唱的“戏”。核心素养视域下,阅读教学正呈现出新特点、新趋势,即从三维目标走向核心素养、从单篇教学走向“1+X”联读、从浅层次学习走向深度学习、从教学内容求全面走向求充分、从问题串走向任务链、从教为中心走向学为中心等。这些都是新课程理念在阅读教学中的结晶。

[关键词]核心素养;阅读教学;深度学习;学为中心

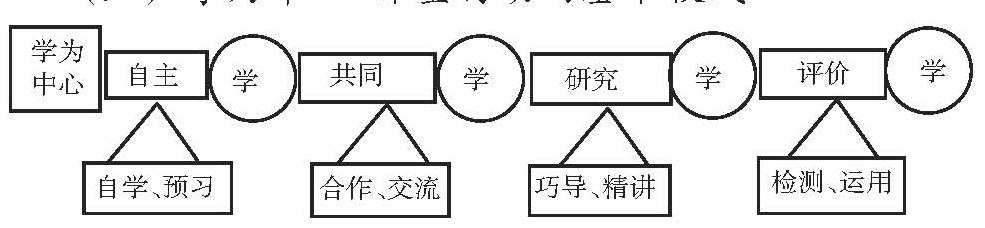

(五)“学为中心”课堂行动的基本模式

预学——课前,教师精心设计预习单,学生运用此单进行自主学习,记录收获与疑问。这样,上课时学生有备而来,带着学习准备或问题走进课堂。

共学——小组合作学习,交流自学收获,解决个体预学时不能解决的简单问题。

研学——解决小组合作学习中不能解决的问题,围绕课文的核心问题或核心目标展开学习。教师紧扣核心问题或目标,重点点拨引导学生关注那些他们关注不到或理解不到位的深层内容、核心内容、核心目标,巧导精讲,使学生习得语言文字运用的方法、策略、能力。

评学——领悟、总结学习收获与方法,并迁移运用。同时,通过评学检测学习效果,进行有针对性的补缺与巩固;引导学生运用所学的方法,进行新课预习,在运用中形成能力。

这种模式,从教学思想上看,凸显了以生为本;从整个学习过程看,体现了学为主线:课前自主学—课中学会学—课后自能学;从整个学习流程看,每一个学生都经历了自主、合作和探究的学习过程,实现了学习过程的全员化。这样,真正实现了学生与文本、同伴、教师、编者的互动对话;通过合作探究等学习方式,实现了学习方法的个性化。整个过程,既落实了学生的主体地位,又发挥了教师的主导作用。长期运用这样的模式,就能引领学生学会知识、学会学习,得法得道(道即规律)、学以致用,满足不同学生的学习需求,提高每一个学生的语文素养。

七、从关注言语内容走向关注言语形式与言语实践

《义务教育语文课程标准(2011年版)》明确指出:“语文课程是培养学生学习运用祖国语言文字的课程。”从这一定位上,我们是否可以捕捉到这样一个信息:核心素养视域下的阅读教学,应该由当前的“为读而读”转到“以写促读、以写择读、由读悟写、读以致写”的言意兼得的轨道上来。即既要关注言语内容,又要关注言语形式,更要关注言语实践;既要得意,又要得言,更要得法。多年来,我们一直在呼唤课文内容理解与表达形式高度融合的阅读课。然而,我们的大部分语文课,一直走的都是分析课文内容的老路。语文课如果没有了研究如何表达,语文课就不再是语文课了。崔峦老师就曾谆谆告诫我们:一味注重内容理解、人文感悟,忽视语言的理解与运用,甚至以“得意”为唯一目标,忽略语言的学习,特别是忽视体会词句的表达效果,忽视揣摩作者是怎样用语言表达思想内容的,忽视从读学写,了解文章写法,这种失衡的做法,不仅不能有效地提高人文素养,而且还会把语文掏空。因此,当下的阅读教学,固然要有言语内容的理解,但更需要花大力气、用大工夫关注言语表达,让学生不仅知道课文说了什么、写了什么,更要领悟到课文是怎样说、怎么写的,为什么这样说、这样写,从而逐步扭转长期以来把内容和表达割裂开来,只顾内容而不顾表达的片面做法,让语文课堂教学回归言意互转、言意共融的本来面目上来。

那如何带领学生习得言语形式、表达方法呢?我们要抓两种有特点的语言现象。

(一)有规律的语言现象

语文课本中的每一篇文本都是文质兼美之作,都是规范性语言的集合体。虽然是不同的作者、不同的内容思想、不同的语言风格,但它们都有共同点——语言的规律性。这些规律性的语言现象,应该成为我们整个语文教学的核心内容之一。阅讀教学就是要透过这些语言,让学生习得范例的语言,并自觉运用这种语言表达思想情感。

如,教学统编教材三年级下册《花钟》的第一自然段“凌晨四点,牵牛花吹起了紫色的小喇叭;五点左右,艳丽的蔷薇花绽开了笑脸……昙花却在九点左右含笑一现……”如果让学生细细品味,他们就可以学到汉语表达的许多规律。

这一段除了拟人的修辞手法、移步换景的观察角度、多样化的表达方法外,就“时间”的写法来说,也有几点值得学生学习。一是按时间顺序写,这便于读者想象成“花钟”的开放。二是用上了“左右”,使表达更加准确。有的加上“左右”,有的不加“左右”,避免了累赘重复。三是表示时间的词语在句子中的位置有变化。这第三点看似平常,但对三年级的学生来说却很有价值,因为它体现了汉语时间状语位置的一般规律——或在句首,或在句中。我觉得语文课就要注重教这些。

(二)陌生化的语言现象

陌生化语言,指那些对学生来说,从未见过、从未听过的充满着某种新鲜、新奇的语言文字。它们或是在语言呈现方式上很独特,是一种全新的语言排列组合;或是在韵律上很独特,抑扬顿挫合辙押韵;或是在遣词造句、布局谋篇上很独特。语文课堂要聚焦这些陌生化的语言现象,引导学生多驻足流连、咀嚼品味,把文本中的言意结合起来,理解语言内容,探究语言形式,积累语言素材,迁移语言范式。如,统编教材五年级上册的《慈母情深》一文有这样两个典型的语段。

语段一:

“背直起来了,我的母亲。转过身来了,我的母亲。褐色口罩上方,一对眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我,我的母亲……”

语段二:

“母亲说完,立刻又坐了下去,立刻又弯曲了背,立刻又将头俯在缝纫机机板上了,立刻又陷入了忙碌……”

这两个语段的写法跟我们平时习惯的表达方法不同。平时的表达方法是怎样的呢?“我的母亲背直起来了,转过身来了,褐色的口罩上方一双眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我。”但是作者把这个长句子一分为三,主语后置,既有排比,又有倒装,好像电影的一段慢镜头,表现了“我”感受到的母亲劳动条件的恶劣、工作的劳累,生活重压下母亲的疲惫、迟钝、衰老……而“立刻”一词的重复运用,则是给人一种快镜头的感觉,使母亲的一系列动作描写一气呵成,再次感受母亲挣钱的不易、生活的艰辛、工作的枯燥单调。这就是两个语段所承载的语言价值。如果细细品味,学生就可以学到怎样用特殊的语言形式来表达强烈的思想感情。

像这种陌生化的语言,课本里还有很多。关键看我们有没有一双善于发现的眼睛,有没有对语言有足够的敏感。歌德说:“内容人人看得见,含义只有有心人得之,而形式对于大多数人来说是一个秘密。”我们不应该是那些“大多数人”里的一员,而是要抓住这些规律性和陌生化的语言,和学生一起破解言语的秘妙。

八、从单纯的语言积累走向语言与表达经验的积累

关于积累,古人为我们留下了大量内涵丰富的论断,如“读书破万卷,下笔如有神”“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”等,说的都是有了足够的语言量,才能下笔千言、出口成章。用哲学上的话说,叫量变引起质变。没有“厚积”,哪来“薄发”?因此,作为“口头为‘语,书面为‘文”的语文,语言是构筑语文素养的秦砖汉瓦。

语文课程标准指出,语文教学的目的是指导学生正确理解和运用祖国的语文,丰富语言的积累。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”正确理解和运用祖国的语言文字的“根本”和“泉源”就是丰富学生的语言积累,否则无异于舍本逐木,“塞源而欲流长”,其结果只能是费力不讨好。作为语文教师,我们不应在“流”上下功夫,而应在“源”上做文章。因此,语文教学很重要的一点是正确地理解和运用祖国的语言文字,丰富学生的语言积累、表达经验,学会遣词造句的策略,提高学生的语言表达能力。这是语文教学最基本的任务。具体来说,就是学习怎么用好词,怎么把句子写通顺,怎么把文章写得富有表现力。如,一位教师教学《赶海》一课,先是让学生画出赶海时做了哪些事情,再把赶海的这些事情写在黑板上。这些,我们教师都会做。可是,教师接下来的教学就特别有意思。请看教学过程。

1.辨析动词运用之妙。

师:“追浪花、捞海鱼、捡贝壳、抓海星、抓大虾”,这样概括是不错的,但这里用了两个“抓”字,可以换一个什么词呢?

生1:改成“捏大蝦”。

生2:还可以把“抓海星”改为“捞海星”。

师:“捞海星”也可以用,但是又和前面的“捞海鱼”重复了,那前面的“捞海鱼”用什么呢?

生:可以改成“摸海鱼”。

师:对,用词要错开来,不但要有变化,更应该考虑运用的准确性。

教学中,教师往往会要求学生把动词画出来,再读一读。这种学习只是停留在对动词的认识上,不是我们学习动词的目的。学习动词的目的应该是让学生认识怎么用好动词。

2.发现叹词的表达秘妙。

(教师先出示这段话,把叹词全部去掉,然后再把叹词加上,让学生比较朗读,发现加上叹词后有什么变化)

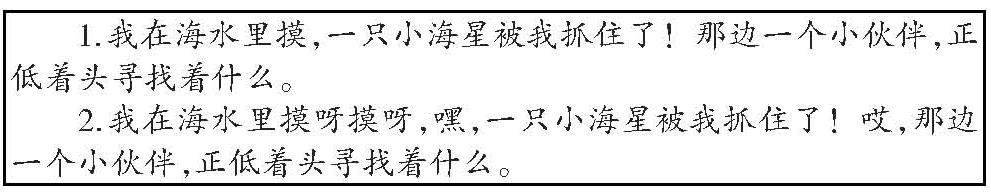

通过朗读,学生发现了叹词在文章表达中的作用。如,“在海水里摸呀摸呀,嘿,一只小海星被我抓住了”一句,写得很有趣。有“嘿”和没有“嘿”,表达的情感是有差异的。叹词在这里增加了文章的趣味。通过这样的比较、鉴别,学生非常感性地体会了叹词的作用——增加了表达情趣。教到这里,学生认识了叹词,还知道了运用叹词可以增加文章的情趣。叹词的功能理解了,但是会不会用呢?不一定会。因此,教师接下来设计了运用叹词的练习。(出示)

对学生来说,这是一种实实在在的运用语言的练习。教师的设计很巧妙,梯度很清晰,学生兴趣很高。语文课上的品词品句较多的是讨论文章里的这个词语用得有什么好处、这个句子好在哪里。其实,仅仅体会其价值不大,学生不会运用。运用的难度远远超过理解的难度,因此重点应该放在运用上。这里的叹词教学最值得肯定的是教师通过两次实际操练,检验了学生是否真的学会了叹词,真的认识到叹词的表达功能。

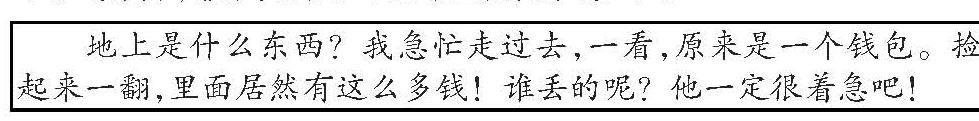

3.学习如何把事情铺展开来写。

学生写抓螃蟹就是抓螃蟹,非常简单,一句话就写完了。作者是怎么铺陈展开来写呢?作者除了写抓螃蟹,还写了螃蟹的表现和“我”的心里。它“不甘束手就擒,正东逃西窜”;同时,也写了“我”的好奇心:“我走过去看个究竟,小伙伴只努努嘴儿,不作声。”这样写,显得很有情趣,让读者有身临其境之感。

对学生来说,写作文最难的是什么?一是没有语言,没有丰富的词语句子,写出来的大多是简单的句子;二是简单地叙述,不会展开。学生习惯于单线条思维,写抓螃蟹就写抓螃蟹,不会想到去写螃蟹的表现,更不会将“我”写进去。这样写出的文字当然是干巴巴的。什么叫铺展开来写?就像写抓螃蟹这么一个很简单的事情,学生一句话就写完了。作者怎么写?写小伙伴抓螃蟹,写螃蟹的表现,还将“我”写进去,这就是一种语言表达经验。

教学中,通过对比阅读,学生习得如何把事情铺展开来写的表达经验,很值得借鉴。

九、从零起点学习走向前置性学习

现在学生的语文学习,已不是20世纪80年代能比的。那个年代,开学了,教材还没发下来。家长整天为生活忙碌,根本没时间操心孩子的学习;再加上没什么文化,有时想操心也心有余而力不足。现在的孩子,家庭条件好,父母都是有文化的人,对孩子的学习很用心。这一学期还没结束,下一学期的教材已经到手,他们就张罗着怎么先教孩子了。因此,现在学生的学习不是零起点。有时候,课文还没教,学生早就在父母或辅导班的指导下,学得差不多了。何况,我们教师一般都会设计好预习单,鼓励学生在课前进行自主学习、探究与体验。因此,过去的“情境导入”“读题质疑”等,基本已经过时。怎么办?这就要求教师对“学生想学什么?学的过程中会碰到那些问题?怎样让学生有更多主动学习的时间与空间?”等问题有一个深刻的认识与思考。因为学情是教学的起点,是构建有效教学的基石。学情意识淡薄的课堂,一定会陷入“教”与“学”两张皮的尴尬境地,教学效果一定是“少、慢、差、费”。

如,一位教师教学字母“a”。她刚一出示教材上的图画,许多学生就发出“a”的声音。这时,教师把脸一沉,立即把图片藏到身后,等学生安静下来才拿出图片,然后引导——

师:图上画的是什么?

生:a—a—

师:老师问图上画的是什么?

生:医生在给小孩子看病。

师:医生在给我们看嗓子时,让我们发什么音?

生:a—a—

师:图下的这个字母就读……

(还没等教师说完,学生又读开了)

师:看看谁的嘴巴最严,听老师读。

(教师范读后,学生齐读)

这一案例中,尽管教师精心创设了导入情境,但整个过程却把学生当成一张“白纸”,对学生已有的生活经验和学习状态视若无睹,甚至当学生说出“a”时,教师仍让学生假装不懂。

出现这样的“怪现状”,根本原因在于教师忽视了学生的认知基础,将教材的逻辑起点当成了学生的学习起点。如果教师在课前能注重学情分析,在了解到这一情况后顺学而教,让学生当小老师领读,然后说说生活中什么时候会发出“a”的声音,用什么办法记住这个字母等,就能收到理想的教学效果。这样,既承认了学生的已有经验,又利用了一年级学生愿意表现的心理,教学效果自然会大不一样。遗憾的是,时下一些教师在设计教学时,往往一味地迷恋于自己之所好而“一往无前”,一味地为展示自身的风采而肆意挥洒,全然不顾学生的学习起点与接受能力、欣赏水平和情感特点等。对此,特级教师薛法老师提出了“三不教”的原则:“凡是学生已经读懂的,不教;凡是学生自己能读懂的,不教;凡是教师教了学生也未必懂的,不教。”教师真正要教的,是学生不喜欢的地方、学生读不懂的地方以及学生读不好的地方。

因此,在已有前置性学习的情况下,我们要思考以下几个方面的内容。一是学生有哪些预习所得可以带入教学?二是學生有哪些疑惑可以融入教学预设?三是学生有哪些发现可以作为教学内容?在课堂上,教师要把预习中发生的真实学情转化为课堂教学的设计与内容,避免每节课习惯性地从“零”开始的教学格式的出现。

言而总之,阅读教学是语文教学的“重头戏”,也是非常难唱的“戏”。这“戏”究竟该怎么唱?从哪里唱起?阅读教学究竟应该走向何方?上面这些内容只是我个人的认识与思考,不当之处还请多多赐教。

(责编 韦 雄)