东西洋画的两种教育

——临画法和写生法的文化选择

2019-08-07李超

李 超

图1 树人译述 《新画法》 《真相画报》第一期 真相画报社 1912年6月5日发行

“六十年矣,始而造兵,继而练军,继而变法,最后乃始知教育之必要。”1这是蔡元培对洋务运动至辛亥革命期间中国近代社会走向的一个基本判断。从另一个角度说,时值清朝民国更替之际,蔡元培于1912年出任中华民国临时政府首任教育总长,“乃始知教育之必要”,这意味着中国近代美术教育一个新的时代的来临。这种时代变化,质言之,即是技术型教育向文化型教育的转变。

所谓技术型教育,在美术领域的体现,就是“图画”中的“临画法”教育。这种传统自洋务运动后的新式学堂开办以来,即已经初露端倪。1890年《格致汇编》所刊的《西画初学》2,作为“英国浅巴司启蒙丛书之一种”,“意欲初学易明,故用最简便之说,指证画山水等之理法,所设条论,讲明各事之形势,并画工所赖之理法”。其“原序”对于“图画”中的“临画法”有过如是的论述:

“画中之体势结构,欲摹画成稿,可从名家画谱检而临之,凡习各学,必由浅近发端,是书特习画之入门也,细解详究,足为启蒙之用。按画学一艺,大为趣事,可益智开心,祛俗变雅,能留意万物有趣之事,添人之畅乐,能体会他人之画图,指其妙处而与画者同乐,必过来人方知此中旨趣。”3

显然,“图画”就是“足为启蒙之用”的技术。而作为“画学一艺”,图画需要“摹画成稿”,以成为“习画之入门”。这种将图画临摹的技术型教育视为“益智开心,祛俗变雅”的意识,自然与晚清新式学堂的图画格致的新学风尚相关。

随着新学风尚向新文化运动的转变,人们对于图画教育的“专门技术”的特质,在认识上有所转化和深入。1913年陈树人在《真相画报》上发表《图画教授法》一文(连载),在其“第一章绪论”部分,作者就“图画”问题这样写道:

“图画之视为一种专门技术,由来尚矣。用之教育上,与言语同为发表思想之要具,异国人言语弗通,可以图画表出之而无误。……盖教授而以图画示解,如睹实物,其效殊巨……则不可不厝意于图画一道。申言之,即养成可以发表自己思想之技术是已。由是以思,图画教授,匪特为一种专门技术,直与文字文辞,同为普通教育之必要也明矣。”4

作者将“图画之视为教育上的要素”,认为“图画与时势国运有密切关系”。并援引“德意志公立博物馆馆长埃得比奇氏”的观点:“图画之在学校,乃万般技术及技术活动之基础。图画与技术,犹辅车之相依,而不可分立。”5同时,在《真相画报》上,又有陈树人译述的《新画法》6(又名《绘画独习书》)开宗明义,就“画”概述己见:“何以谓之画也?……以某材料模仿自然之形于一平面上耳。”“画者也,以有教育之眼所观自然,用某材料摹之于平面上者也。”7

显然,民国初期以来关于“图画”“画”“绘画”“新画学”和“新绘学”等概念,已经逐渐与“模仿自然”“有教育之眼所观自然”和“某材料摹之”相联系。“图画”教育被重视的程度随着潮流的变化而有所提高,而且“图画”已经具有普及化的趋势,成为“可以发表自己思想之技术”。“画”的内涵与外延也逐渐趋向完整,比如,在《新画法》中,作者还多次提到与“油画”相关的画法、材料和样式等诸多内容:

“所谓平面者,时在今日,已不能用石瓦代之。有纸、有布、有绢。笔则有木炭、铅笔、灰笔、刷毛、钢笔诸种。颜料亦有油颜料、水颜料及帕士梯(西洋颜料之一种)。是则绘画材料,已无不便不足之感。”

“画题范围,次第扩大,画派画法之限制,亦次第宽。至古卑诸大家写实主义而益甚曩之谓画只宜写某物者。今则尽捐此狭隘思想,无物不可以随意写之。古卑油画,已有用蓖绘之者矣。”

图2 陈树人述 《图画教授法》 《真相画报》第十七期 真相画报社 1913年3月发行

“今东洋人有用油画颜料与水彩画颜料者,即以之为模仿西洋画误矣。吾人欲表现其感想,非藉西洋颜料(东洋颜料不足于用稍治画学者类能知之)及其方法不能,而必以其异我者,排而弃之,顽固者之所为,达人奚取。故油画水彩画以及其他装饰的画之略宜涉猎也,明矣。装饰的画,厥类甚繁,东西新旧,咸可参考……要在善消化之已。”

“诸君既曰从事于色彩画矣,水画(水彩画)油画将何择乎?昔人曰,专门的修养,以油画为入门,后乃作水画,斯言也,不能复见信于今日矣,亦有以洋画家应作大油画,水彩画不过其余技,此亦谬也。水画、油画,其趣味则各殊,其技术则独立。……今当诸君入门之始,余虽天水指南之任,水画、油画,两者何先,余不明说,适其适可矣,只从器具之点言之,则水画较轻便,水画颜料,非专门家,亦爱用之。亦有采用折衷法者,始治水画,中道治油画,其后油水两画交治之。又由油画,所得之技法,应用之于水画,领会于水画处,亦可施之于油画,分途并进,事半而功倍云。”

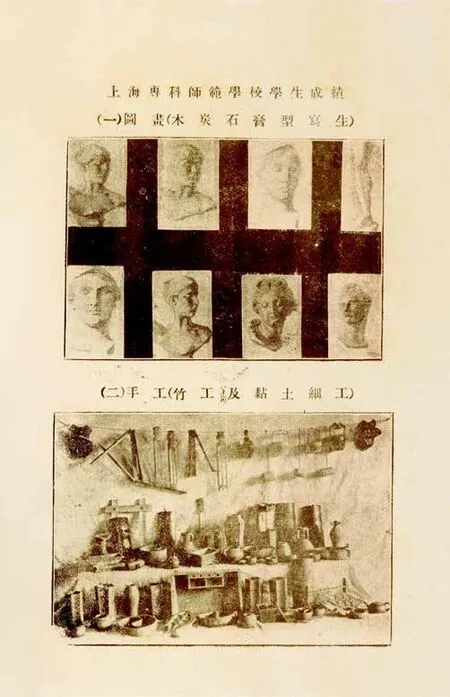

图3 上海艺术专科师范学校学生成绩(图画部分和手工部分) 《美育》第三期 中华美育会 1920年6月发行

“油画则以铅笔或木炭,志其形之大略可矣,何故油画不须细密取其轮廓乎?盖油画技法,笔上加笔,色上积色。……油画则反是(相对水彩画),同是涂染一瓶,光部之淡色,只涂其光部。其暗部分,则以暗色涂之。厘然莫许淆者也。盖油画颜料,不速干。……油画染底,亦宜以叠列边油,淡开颜料。……油画则暗处之上,加以明色。此定则也。”

“泰西画家曰,不可以笔夺颜料之生命,旨哉斯言。例如作油画,画板上用色时,宜以极慎重态度,轻轻混合各色,不可狼籍漫漶,若色恶则新其笔以三剪换之。混油过多,色浊之源也。以笔轻蘸之可矣,全干时与未干时,可叠以色、半干色上,积以他色,便污垢沮目与其涂之,毋宁描之。……油画颜料与水画颜料比较,各有所长短。在材料坚固重厚之点,则以油画颜料为优;在透明轻快之点,则以水画颜料为胜。”

以上有关“油画”的诸多环节,皆作为“绘画独习”的范围之列。而其中各种“油画”之说,都是建立在“以有教育之眼所观自然,用某材料摹之于平面上”的写生法基础之上的。从《新画法》刊出后所受欢迎的程度——“为社会所特别欢迎,刊未及半,读者求增篇幅,贾人恿怂成帙。缘此种著作,非深造其诣者不能述,不若他书,即非专门亦可译编”,由此可以推知当时油画艺术伴随着写生法的实施,已经逐渐构成潜移默化的态势。

自维新变法以后,新式学堂以师范类的图画手工为特色,留洋学生也开始逐渐接触西方正规的美术教育。新式学堂和留洋学生,作为中国近代教育变革的两种起点,到清末民国初年的新文化运动的前夜,已经逐渐呈现合流之势,并形成多种教育体制兼容并蓄的美术格局。在这种美术格局中,蔡元培无疑扮演着一个奠基者和拓荒者的重要角色。

科学教育和美感教育,是蔡元培教育思想的两大支柱。近现代中国美术教育的指导思想,曾几经变化。但蔡元培的美育理论,却被绝大多数美术教育家所接受。蔡元培于1916年出任北京大学校长,提出“循思想自由原则,取兼容并包主义”的办学思想,并提出著名的“以美育代宗教说”。如果说,在辛亥革命以前,普通教育中虽然有图画课程,但偏重于实用目的,那么自辛亥革命至五四运动期间,普通教育的图画课程开始转为欣赏的美术课了。在提出美育的口号下,蔡元培把美术教育事业推向一个新的发展阶段。其中的一个关键在于,“图画”教育向“美术”教育的转变。“从去年五四学潮以来,新文化运动的呼声一天高过一天了,各种新出版物,也一天多过一天了。……大家既在提创新文化运动,那么对于美育一方面,最好亦要提创提创。因为我们中国人最缺乏的,是美术思想。……蔡元培先生主张非提创美术教育,不足以引起我们高尚的兴趣,而共图新文化的发展。后来蔡先生又在晨报周年刊上,做了一篇《文化运动不要忘了美育》。在这篇文章里头,对于新文化运动和美育的关系,说得非常痛切。”

“民国以来,最先提倡美术者为蔡元培。蔡元培曾以高年留学德国。甚留心于西洋美术。”在蔡元培的美育思想中,“美术”是一个十分重要的概念。蔡元培认为,“不是用美术教育,不足以引起超越利害的兴趣,融合一种划分人利的僻见,保持一种永久和平的心境。……文化进步的国家,既然实施科学教育,尤要普及美术教育”。“科学与美术,同为教育之要纲;而大学设科偏重学理”,“吾国提倡科学,现已开始;美术则尚未也”,因此,“行人道主义之教育,必有资于科学及美术”。“有的人常把美育和美术混在一起,自然美育和美术是有关系的,但这两者范围不同,只有美育可以代宗教,美术不能代宗教。”同时他又认为美术从“视觉方面”而言,包括“建筑、雕刻、绘画三种”,“至于美育的范围,比美术大得多,包括一切音乐、文学、戏院、电影、公园、小小园林的布置、繁华的都市(如上海)、幽静的乡村(如龙华)等;此外如个人的举动(如六朝人的清谈)、社会的组织、学术的团体、山水的利用,以及其他种种的社会现状,都是美化。”

图4 陆步云《女子美术发达之渐》 《真相画报》第四期 1912年7月发行

正是基于这种关于美术的认知,蔡元培进一步为“美术”教育制定了有关的前景蓝图,原有“实用功利”的技术型的框架被解除,而代之以“中西融和”的文化型的框架。“今世为东西文化融合时代。西洋之所长,吾国自当采用。”——他所指的西画“长处”,包括“西洋画布置写实之佳”,“用科学方法以入美术”。“一民族之文化,能常有所贡献于世界者,必具有两条件:第一,以固有之文化为基础;第二,能吸收他民族之文化以滋养料。”蔡元培的美术“融合”观,时常在他的著述和演讲中出现:

“惟中国画与书法为缘,故善画者,常善书,而画家尤注意笔墨风韵之属。西洋图画与雕刻为缘,故善画者,亦或善刻。”

“中国之画与书法为缘,故而论何等画体,均参以图案之意味。所注重者,在布置之均齐,气韵之生动,而远近距离与光影空气之关系,不求其与感触自然之一刹那相符合也。欧洲之画与造像为缘,故无论何等画体,必求与外界之景物相应。所注重者,在透视法及一切自然现象上之条件,而其他文学上之兴趣非第一义也。彼此接触之初,互以自己之习惯为标准,则先对方之所短。故西人以中国画为写实未到家;而华人则以西画为多匠气。积久而互见所长,则相互推重。故华人往欧洲习画者渐多,且国内美术学校亦采欧法为课程;而西方新派画家,如表现派等,深许中国旧法为胜于欧洲之古典派,且深以华人之留欧为无谓,其实皆一偏之见也。西方既各有所长,各随其固有之系统而发展,而评判者亦各用其固有之标准,因为常规惟兼取西方所长而创设新体,亦有志者所当为。欧洲自印象派以来,采取中国画风以入欧画者颇有之,然痕迹不甚显著。至今日日本留欧习画之士,有以欧画之技能为本而参加以中国画、日本画之风味者,至以中国画为本;而采用欧法以补短者,我国画家间亦试为之,然专攻此术者尚未之间。”

蔡元培的美术“融合”观,与其在美术教育上“兼容并蓄”的主张是相辅相成的。这些主张,实际上影响了民国期间各种美术学校的基本办学思想,比如,他希望美专在经费允许时,增设书法、雕刻两个专科。在民国成立以来,先后有上海图画美术院(后改为上海美术专门学校、上海美术专科学校)、国立北京美术专门学校、杭州国立艺术院等专业性的美术学校出现。其中尤以林风眠所创办的国立艺术院最具代表性。因此,以蔡元培为代表的美育教育家的理论,对于民国初期美术教育而言,无疑担当着奠基者和拓荒者的作用。这些作用体现在美术教育的具体实际中,就是树立了“兼容并蓄”的美术教育思想,以此为出发点,逐渐形成了以写生为基本的教育形态,并进而实施多种艺术实践的学术方案。

倘若参照清末民国初年之际,中国近代美术教育的初始过程,那么我们能够发现两种不同类型的教育形态,一种是“图画”类的临画法,而另一类则是“美术”类的写生法。前者是以洋务运动到维新变法为背景的技术型教育;而后者是以辛亥革命到五四运动为背景的文化型教育。前者是以格致和实用为主干;后者则是以科学和审美为核心。在新文化运动时期,当“美术”一词被引进之后,西方美术已经成为了包含了知识系统和信仰系统的新文化内容,因此,“写生法”在中国的美术教育中,势必日益显现和发挥其特有的科学功能和审美功能。

自然,这两种不同类型的美术教育形态的形成,首先与晚清新式学堂的图画手工科的学制推行和改革有着密切的关系。而这两种不同类型的美术教育的转化,在当时被视为一种“教育改造”。“现在当教育改造的时候。那么:图画教育,趁这个时候,也应当改造的,为甚么缘故呢?因为有许多的教法不对。你看现在学校里的图画科,大多数还是偏重临画一方面。……一般学校只得随便买几张无价值的花纸儿(没有了解绘画真理的人作出来的我统叫他为花纸儿)当作临本叫学生细细的临摹。要知道买来的花纸儿,有没有临摹的价值?教师能不能够断定他是纯正的绘画?这是图画教育中第一个要紧的问题。”“学校之执图画教授者,若专用临本,则欲画临本未收之物,当如何?今且临抚他人之画,而他人作此画时,试思何所依据,若曰创造,则学生亦可创造也。自然之美盈,前取之无尽,用之不竭。何自苦而必欲临摹他人之作耶?”“图画科的价值在写生不在临画。当这实质教育主义的时代,这一科教育的改造应该怎么样?……就是说废除临画注重写生……”“绘画之种类,可分人间界、器世界两种。人间界如历史画、风俗画、肖像画;器世界如风景画、动物画、静物画,其间虽有属于应用者,但无论何种必以写生为基本练习,且必以忠实写生为基本练习,能以忠实写生为巩固其基本,则作历史、风俗及图案等应用画,无往而不宜矣,故有志真正之美术者,必当以忠实写生为要务。”其中“改造”的关键,正在于体验和创造“美感”。

“临画法”和“写生法”的相互关系及其变化,最典型的事例出现于浙江官立两级师范学堂,这座创办于清末(1908年),而于1912年才添设图画手工专修科的学校。吴梦非在《五四运动前后的美术教育回忆片段》一文中,曾经写道:

“我受中等教育(1912—1915)是在浙江省立两级师范学校的图画手工科。那时的图画教师是日人吉加江宗二。他是东京高等师范图画手工专科毕业的。教我们的方法和小学里差不多,也是注重临摹,不过他的绘画技术比较高明。他用的教材常是商务印书馆出版的‘铅笔画范本’,间或也用‘水彩画范本’。教我们手工、音乐的也是日本人。”

“李叔同先生教我们绘画时,首先教我们写生。初用石膏模型及静物,1914年年后改习人体写生,……我们除了在室内进行写生外,还常到野外写生。当时的西湖,可说是我们野外写生的教师。”

李叔同自清末学成回国,曾经热情地投身于艺术教育事业。“1912年,他到浙江省立两级师范学校担任图画和音乐教员时,曾专门布置了两个图画教室,从日本购置了许多石膏模型,让学生进行写生练习。”这种石膏模型的写生情形,显然是对当年李叔同在日本留学时的木炭画实践有所借鉴——“所画以人面模型遥列几上,诸生环绕分画其各面。1913年,他还在《白阳》杂志上专门发表了《石膏模型用法》一文,阐明了石膏模型写生的意义和具体的作法。李叔同的行动在当时国内的美术教育界无疑是一个创举。”1914年,由于李叔同的努力,浙江省立第一师范学校图画手工科“第一次用真人作模特儿练习写生”,此为近代中国美术教育的先例。这一“写生”的教育举措,改变了之前以“铅笔画范本”“水彩画范本”为对象的“临摹”教育。从1912年至1915年,该校美术教育经历了两种前后不同的类型演化。

20世纪20年代伊始,图画教育改革的重点,已经逐步转向“写生法”的实践。“近年教育日新月异,图画教授亦渐有改革之倾向。提议废止临画者亦甚众。各专门学校尤为踊跃。”上海艺术专科师范学校也为其中之例。“该校图画分西洋画、中国画二种。西洋画以写生为主,新生进校后则授铅笔写生,爱稍有把握则加授木炭写生。木炭画为该校唯一基本练习,学生咸重视之。水彩画、油画等规定于第二学年授之。此外,有几何图图法及图案几何图。普通科目从平面教起;高等科目从立体教起。图案均系学生出自意匠,绝对不许抄袭。中国画初则用临摹,此后亦拟逐渐加入写生云。”

从清末(1902年)“壬寅学制”的奏准,到民国初年(1912年)“壬子癸丑学制”的公布,中国近代教育经历了由日本体制向欧美体制转型的大致趋势和走向,虽然,其中也不乏借鉴诸多国家教育体制的局部成功经验,并出现部分仿照日本、法国、德国、美国等国教育体制的现象,但从中已经反映出当时教育决策部门的西化倾向。所谓“国内美术学校亦采欧法为课程”,自然与“华人往欧洲习画者渐多”的留学生背景有关,这期间,虽然留学日本者已呈下减之势,但也是一股重要的西方美术“习画者”势力。

无论是留日或是留法,他们接受学习和选择实际的面貌都各有千秋,并且,他们投身于本土美术教育的切入点基本上都是相近的,那就是以写生入手,实施现代美术教育实践计划和教学方案。这方面的实践,基本构成了中国现代美术发展的主要构架,而在各自的具体的“写生”教育过程中,又体现了丰富而曲折复杂的演变特征。

这方面,陈抱一所撰的《洋画运动过程略记》,提供了当时关于“写生法”教育中真实而生动的状况:

“民国初头,已有一个图画美术院来。这至少可以表示在过渡潮流之外,还另有一道潮流之开始;虽则‘图画美术院’之成立,还是在那个摸索时期之中,而距离其前程阶段尚远。……在民三、四年的期间,我曾一度由日返国。……在那期间,也应了‘美专’之约,勉强担任过一时期的课程。……也许我过于性急,极想把当时唯一的临画教法试行根本改革。因为我深感如果因袭以前的习惯,则正规的洋画研究径路也无从开拓起来。而且那种沉闷的教学法,是我们早已经验过厌闷过的;何况在那个时期,洋画也应该加以正规的倡导的了。”

“最初‘图画美术院’,还没有石膏模型;于是打算先从静物写生开始。同时,我也极希望石膏像素描也应早日开始。以当时的情形,固未能一步即开始人物写生;但至少感到临画教法大可废除,而代之以‘写生法’为主要的基本课程。……可是,在那根深蒂固的‘临画教法’之前,‘写生法’尚无伸展之余地。实际上也只能被采作从属的,或选习性的学课。……虽则‘写生’也未始不引起他们一点好奇心,但当时却被视为一种过激的举动。”

其实,从“上海图画美术院”易名为“上海美术专门学校”,正说明“图画”和“美术”的差异所在,而这种差异,在该校“临画教法”和“写生法”的教学实践中,无疑体现出“沉闷的教学法”和“正规的洋画研究径路”的不同特质——“由于临画法与写生法两种情形的显著对照,且因两者根本作用相殊”,无形中将导致“‘美专’的规模和方针”的变化,因而两种不同的教学方法,正是“上海图画美术院”和“上海美术专门学校”前后不同的两个发展阶段的写照。这两个发展阶段是有典型意义的,这表明“图画”的“临画法”教育向“美术”的“写生法”教育的转变,已经成为“洋画运动”的初期的一个重要内容。这是发生在清末民国初年,20世纪10年代至20年代,应为后人所记取的艰难的探索岁月。

在这里,我们可以发现几种“写生”类型:“石膏模型”写生、“静物写生”和“人物写生”。“欧人之专门习艺者,初摹略简之石膏人头,及静物器具花果等,次摹古雕刻,既准稿,则摹人。……盖人体曲直线极微,隐显尤细,色至复,而形有则。习艺者于此致其目光之所及者,聚其腕力之足追随者,毕展发之。并研究美术解剖,以详悉人体外貌之如何组织成者。摹人自为主,摹人外更须出风景及建筑物。复治远景法,以究远近之准何定理。”“尝见写石膏模型者,往往一头像二小时,一胸像三小时。”“西洋人学画的方法是可取的,用木炭画石膏像,画裸体人,练习眼与手,画成功以后,不但能画石膏像与人,而且能画一切东西。”诸如此类的“写生”教育现象表明,由于独特的文化环境,中国近代美术教育所进行的“写生”教学,显现出与西方学院派美术教育不同的特征。

作为中国近代美术教育的起步,其中的洋画教育经历了“临画法”向“写生法”的演变。而“写生法”教育─从画帖临摹到实物写生,从石膏写生到人体写生,从室内写生到外景写生,层层深入,步步推进。西方美术通过美术教育的中介,逐渐形成了以“写生法”教育为主的洋画教育的形态,并得以实现以西补中的技术因素和中西融合的文化因素的多渠道交流的可能。这种教育,正如蔡元培所言,是“采用欧法以补短者,我国画家间亦试为之”,这种试验,正是“临画法”向“写生法”的逐渐转化和演变。这种变化的核心思想,正是“西洋画者,研究宇宙间自然之美者也。写生者,按自然美而描写之者也,故学西洋画而不习写生,皆非真正研究美术,是习画匠者也”。

[ 注释 ]

1. 蔡元培:《告北大学生暨全国学生书》,载《蔡元培选集》,中华书局,1959,第98页。

2.《 西画初学》,“是书乃英国浅巴司启蒙丛书之一种”。《西画初学》刊在《格致汇编》第四册(1890年秋季)中,分四次连载,傅兰雅辑。其目录为:“首论”,“卷一论视法”,“卷二论临画(铅笔临画所需物料、烘染光暗、花草画法、树木画法、各叶画法、分远近法)”,“卷四看物绘画”,“卷五论光暗总理”,“卷六论系宣染各色”。《格致汇编》于1876年在上海发行,由傅兰雅主编,格致书室发行。《格致汇编》主要介绍自然科学知识,为通俗科学刊物。初为月刊,后改为季刊。《格致汇编》于1892年停刊。

3.《 西画初学》“原序”另外写道:“是书之作意欲初学易明,故用最简便之说,指证画山水等之理法,所设条论,讲明各事之形势,并画工所赖之理法,烛幽发隐泄其底蕴,又欲显明画工与摹工之别。而静观万象,能分辨多事;而绘其形,虽为常远所不留心者,久之自能图其体式,而不必靠他人之画稿。凡画物形皆靠通视之法(省曰视法),故视法为画工内不可少之一事,宜急论明,方能入手演画,如于画工各法,内论及之,则易混淆不醒眉目,故此书首卷专论视法,便于学者检阅玩索。本书内所有各图之画,皆木板所雕,初学者难以铅笔临摹,且尺寸过小,仿易糊混其意。”

4、5. 陈树人:《图画教授法》,《真相画报》第十七期,1913年3月发行。在《真相画报》第十七期上,陈树人发表“第一章绪论”和“第二章图画之意义”部分。后期连载。

6. 陈树人:《新画法》(又名《绘画独习书》,高奇峰校阅),《真相画报》第一期至第十期(连载),上海真相画报社于1912年至1913年发行。陈树人《新画法》又于1914年由上海审美书馆出版。该文曾经引起多方关注,如黄宾虹《<新画法>序》记:“陈君树人,学贯中西,兼精绘事,著《新画法》,梓而行之,诚盛举也。”又如高奇峰《<新画法>序》记:“吾《真相画报》出世,陈君助以种种关于美术著作,尤以《新画法》为社会所特别欢迎,刊未及半,读者求增篇幅,贾人恿怂成帙。缘此种著作,非深造其诣者不能述,不若他书,即非专门亦可译编。”见黄小庚、吴瑾编《广东现代画坛实录》,岭南美术出版社,1990,第1—3页。

7. 见陈树人:《新画法》,《真相画报》第一期,1912年6月5日发行。《真相画报》第三期,1912年7月1日发行。