脑胶质瘤在CT平扫及三期增强中的图像表现特征分析*

2019-08-06新疆医科大学第一附属医院神经外科新疆830054

新疆医科大学第一附属医院神经外科 (新疆 830054)

李绍山 付 强 秦 虎王增亮 周庆九

胶质细胞瘤是脑部肿瘤中发病率最高的一种肿瘤,多发于30~40岁中年人,或10-20岁青少年群体[1-2]。脑部胶质瘤好发于大脑,常见类型有星形细胞瘤、少枝胶质细胞瘤、室管膜瘤、神经元肿瘤及髓母细胞瘤,其中以星形细胞瘤最为多见[3-4]。临床上多以颅内压增高、头痛、呕吐、视力减退、癫痫发作和精神功能缺失等为主要症状。有研究称[5],头颅CT可以对颅内占位情况进行初步判断,且CT对肿瘤出血以及钙化情况显示均优于MRI扫描。但是,由于胶质瘤与炎症、缺血等其他的病变易发生混淆。因此,常规CT扫描不能满足诊断需求,需借助其他的检查进行进一步诊断,有研究表明[6],CT平扫结合三期动态增强扫描能有效弥补该缺陷,通过病灶的强化情况从而进行鉴别诊断。为此,本文收集了76例经手术病理确诊的脑胶质瘤患者的CT平扫及三期增强扫描资料,并对其图像特征进行了分析,研究报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取我院2016年5月~2018年6月我院经手术病理确诊的76例脑胶质瘤患者作为研究对象。研究对象入选标准:(1)患者均经手术病理确诊为脑胶质瘤;(2)患者均具有完整的临床及影像学资料。研究对象排除标准:(1)患者本人及家属未同意参与本研究且拒签知情同意书者;(2)未进行CT平扫及三期增强扫描者。76例患者中,男性45例(59.21%),女性31例(40.79%),年龄19~67岁,平均年龄(36.72±7.15)岁,病程0.1~1.8年,平均病程(0.47±0.35)年。患者入院时均以头痛、恶心、眩晕抽搐等临床症状多见,少数患者有肢体活动受限、面部麻木、视力下降等症状出现。

1.2 设备及检查方法 76例脑胶质瘤患者均行CT平扫及增强扫描检查。扫描仪器为西门子SOMATOM Sensation 64排全身CT扫描机。患者采取仰卧位,技术人员对患者进行摆位:头摆正,下巴部位稍低,以听眦线为扫描定位基准线。扫描范围:自听眦线向上连续扫描80~90mm。CT扫描参数设置:电压:120kV,管电流:1 9 5 m A,扫描层厚:5mm~10mm,间隔:5mm~10mm,矩阵:512×512,患者均于平扫结束后进行三期增强扫描。增强扫描:采用高压注射器以1.0ml/s~2.0ml/s的速率静脉内团注非离子型含碘对比剂碘海醇60ml~100ml,于注射对比剂完成后16s~20s进行动脉期扫描,60s~70s进行实质期扫描,5~10 min进行延迟期扫描。为了防止患者发生迟发过敏反应,应于三期增强扫描结束后对患者留观15min左右。

1.3 图像分析 将CT平扫及增强扫描图像传入计算机后台,并由两位资历深厚的放射科诊断医师进行共同阅片,观察肿瘤的形态、大小等,必要时还应测量病灶层面增强前后的CT值,阅片结果经由两名医师共同讨论后,以最终商讨结果为最终结论。

2 结 果

2.1 76例患者手术及病理诊断结果 76例患者中,57例于手术后经病理证实为脑胶质瘤,19例经定向穿刺活检证实为脑胶质瘤。37例(48.68%)肿瘤发生于右侧大脑半球:15例颞叶、9例顶叶、7例额叶、6例跨叶;27例(35.53%)位于左侧大脑半球:16例颞叶、11例跨叶;12例(15.79%)位于小脑半球(右侧)。76例患者经病理检查结果显示:45例为星行细胞瘤、9例为少突胶质细胞瘤、6例为髓母细胞瘤、10例为室管膜瘤。参照病理学特征[7]诊断76例患者中:25例(32.89%)为低级别脑胶质瘤,其中I级11例,II级14例;51例(67.11%)为高级别脑胶质瘤,其中III级18例,IV级33例。

2.2 76例患者CT扫描图像特征 经观察CT扫描图像发现共发现胶质瘤82个,肿瘤部位与手术病理检查结果一致,肿瘤多为单发,6例患者出现多发。脑胶质瘤的长径范围为1.35cm~6.74cm,平均长径(2.47±0.75)cm,其中31个肿瘤直径<3cm,34个肿瘤直径为3cm~5cm,17个肿瘤直径>5cm。76例脑胶质瘤患者于CT平扫图像上4例表现为高密度、16例表现为低密度、9例表现为中等密度、6例表现为混杂密度、3例表现为等密度,其中45例伴钙化现象出现(27例弧形钙化、11例条带状钙化、7例斑点状钙化),3例伴出血。肿瘤边界多较模糊,形态多不规则(以囊状结节形、团块状、片状、条索状为主),少数肿瘤形态为类圆形,肿瘤出现明显占位现象,且周围水肿区显像明显。

2.3 增强扫描 CT增强扫描动脉期图像显示,14例强化均匀,23例强化明显,21例轻度强化,18例为出现明显强化;CT增强扫描静脉期图像显示:17例强化均匀,25例强化明显,16例轻度强化,18例未出现明显强化;CT增强扫描静脉期图像显示:16例强化均匀,14例强化明显,19例轻度强化,27例未见明显强化。其中,23例伴有不同程度的水肿发生,水肿区增强扫描后表现为多环状轻度或重度强化,部分可有强化的壁结节影出现。

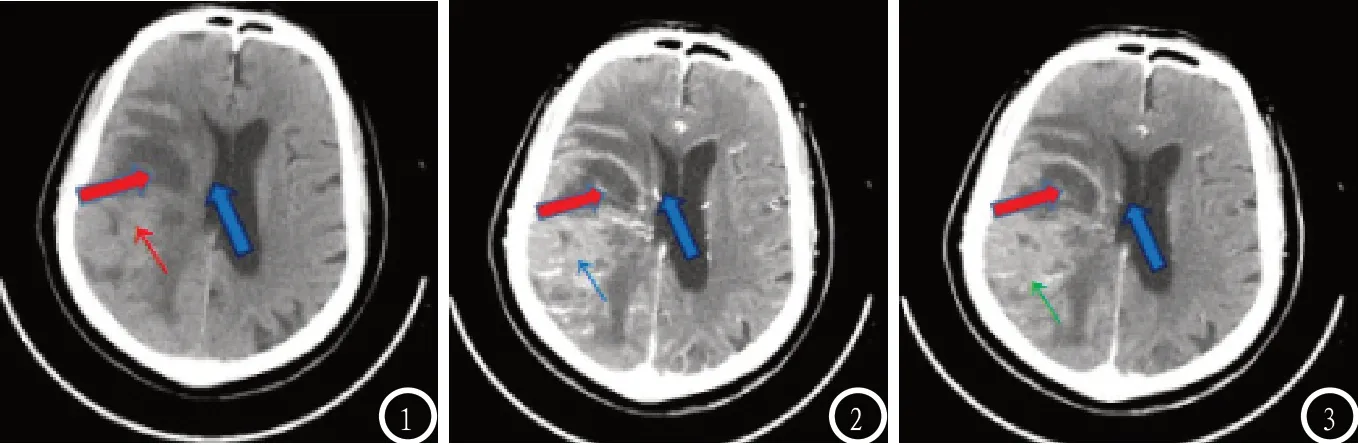

2.4 典型病例图像分析 患者,男,年龄66岁,因头疼半年加重并伴有6小时恶心、呕吐就诊。经CT平扫及三期动态增强扫描,初步影像诊断结果:考虑右侧额颞顶叶胶质瘤(恶性)并周围水肿。后经手术病理证实为右侧额、颞顶叶胶质瘤。

3 讨 论

脑胶质瘤是由于大脑和脊髓胶质细胞癌变所产生的、最常见的原发性颅脑肿瘤。相关资料显示,胶质瘤的发生与先天的遗传高危因素和环境的致癌因素息息相关[8]。由于脑胶质瘤的早期临床症状多不明显,易被忽视,且病程较长,导致肿瘤恶性程度较高,先对加大了临床诊断难度[9]。临床上往往会结合患者的病史、症状、体征等来对胶质瘤进行初步诊断,然后进一步依靠CT、MRI等辅助检查以及术后病理等进行最终确诊。目前临床对有临床症状表现的患者首选影像学检查作为其的首选检查方式,包括CT检查、MRI检查等。为此,本文通过对脑胶质瘤患者进行CT平扫以及三期动态增强扫描,以期通过其扫描图像特征来探讨其在脑胶质瘤定位、定性中的应用价值[10]。

图1-3 右侧额颞顶叶胶质瘤。图1 CT轴位平扫显示:右侧大脑半球可见不规则形、片状、条片状低密度影及混杂密度影,周围脑组织受压(箭头示),右侧侧裂池及侧脑室受压、变窄(箭头示),部分脑沟变浅。 图2 CT轴位增强扫描动脉期显示:大脑右侧病变动脉期呈结节样及片状不均匀强化(箭头示),其间低密度病灶增强扫描未见明显强化(箭头示)。图3 CT轴位增强扫描静脉期显示:病灶呈持续强化(箭头示),其间低密度病灶任未见明显强化(箭头示)。

CT,MRI等影像学检查方法运用于脑胶质瘤检查中,不仅对肿瘤的大小进行评估,还能明确肿瘤与周围组织之间的关系[11]。有相关研究显示,在CT扫描图像上,胶质瘤往往表现为低信号区;此外,还可通过肿瘤周围有无水肿判断是否为高级别胶质瘤,从而对肿瘤恶性程度进行区分。另有研究称,对于脑部肿瘤引发出血以及有钙化情况出现的患者,CT对其敏感性较MRI高,有助于提高病灶的检出率[12]。瘤卒中发生的出血,在CT上表现为高信号,提示肿瘤的恶性程度较高。肿瘤伴有钙化的发生,提示肿瘤的病理类型为少枝的可能性大[13]。除此之外,由于胶质瘤与炎症、缺血等病变区分不明显,因此,常规CT扫描不能满足诊断需求,需借助其他的检查进行进一步诊断,如CT增强扫描等,通过对患者注射对比剂,使得对病变的细微情况进行更加明确的显示,从而易于与其它类似疾病进行区分。通过CT平扫结合增强扫描检查,有利于术前明确胶质瘤的部位以及恶性程度,从而为临床诊治提供依据[14]。有资料显示:脑胶质瘤在CT扫描中具有典型的扫描特征:多数脑胶质瘤形态不规则,极少数呈类圆形规则形态[15]。本文利用对76例脑胶质瘤患者进行CT平扫及三期动态增强扫描诊断,本文研究结果显示CT平扫图像上16例表现为高密度、4例表现为低密度、9例表现为中等密度、6例表现为混杂密度、3例表现为等密度,其中45例伴钙化现象出现,3例伴出血。肿瘤边界多较模糊,形态多不规则,肿瘤出现明显占位现象,且周围水肿区显像明显。CT增强扫描三期,肿瘤均出现不同程度的强化,且水肿区增强扫描后表现为多环状轻度或重度强化,部分可有强化的壁结节影出现。本文研究结果与以往资料显示基本一致,进一步表明了CT平扫结合三期动态增强扫描能通过对肿瘤大小的测量来对良恶性肿瘤进行定性分析[16-18],此外,CT增强可通过各期不同的强化程度,来对肿瘤性质进行判定。而肿瘤水肿部位出现环状明显强化,此可作为典型CT扫描征象,从而可作为肿瘤周边病变定性依据[19-20]。

综上所述,CT平扫及三期增强扫描对脑间质瘤显示良好,具有典型的脑胶质瘤影像特征,且对肿瘤形态、大小以及其对周期组织的侵犯情况显示清楚,能对脑胶质瘤进行较为准确的定位、定性。