例谈地理常识和地理逻辑的教学途径

2019-08-05宁夏

宁夏

教师面对地理情景做出判断抉择,或基于常识,或基于逻辑,或基于常识和逻辑的结合,这往往取决于问题的类型和复杂程度。生活性的问题、简单的问题,常识的影响可能更大;理性的学科问题、复杂的问题,逻辑往往起决定作用。从学科特点看,自然地理问题更多是逻辑推理思维;人文和区域地理需要常识的支撑。本文以近几年的高考试题为例,初步探索地理常识和地理逻辑的教学途径。

一、地理常识

1.自然地理中的地理常识

【典例1】(2018年全国新课标卷Ⅱ)地处黄土高原的汾川河流域多年来植被覆盖率大幅度提高。2013年7月,汾川河流域降水异常增多。下表为当月6次降水过程的时长、降水量和汾川河洪峰情况。第5次降水形成的洪水含沙量低,第6次降水形成的洪水含沙量极高。据此完成1,2题。

降水序号降水历时(天)降水量/mm汾川河洪峰情况1253.0无明显洪峰2480.3无明显洪峰35100.1无明显洪峰4273.2无明显洪峰5290.7洪峰流量346m3/s6254.4洪峰流量1 750m3/s

1.汾川河流域植被覆盖率大幅度提高能够

( )

A.减小降水变率 B.减少河水含沙量

C.增加降水量 D.加大河流径流量

2.第5次降水产生洪峰的原因是此次降水

( )

①历时长 ②强度大 ③下渗少 ④植被截流少

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

例题中,提高植被覆盖率,能起到涵养水源、保持水土的作用,这是生态常识,同样,土壤长时间集水,水分饱和,下渗减少也是生活常识。对第1问的分析,就是地理常识的判断。在分析第2问的过程中,降水强度选项的分析,需要阅读表格,根据降水历时和降水量进行简单的计算,信息解读意识要强。部分学生对植被截留概念不清,从而容易出现误判,所以,“土壤水分饱和,下渗减少”对正确的判断起到决定性作用。

地理数据是重要的地理常识。譬如,对流层的厚度,在低纬度地区为17~18千米,在中纬度地区为10~12千米,在高纬地区为8~9千米,这对判断飞机飞行高度、对流层大气运动状况有直接影响。气温的垂直递减率——海拔每上升100米,气温下降0.6℃,是判断高山雪线位置的重要依据。北京时间是东八区的区时、黄赤交角度数为23°26′、赤道处线速度1 670千米/小时、400毫米年等降水量线、一月0℃等温线、一般一天中气温最高值在下午2时左右、黄河年径流量约为500亿立方米等都是非常重要的地理数据。

当然自然景观也是重要的地理常识。譬如,雾凇、台风、断块山、背斜山、黄土地貌、喀斯特地貌、荒漠植被、热带雨林、坎儿井、都江堰等,都有广泛地理联系,反映独特的地理背景,是进一步深入探究相关地理问题的基础。

地理常识和地理原理密不可分,譬如,【典例1】中水循环过程、水土流失的治理是中学教材的核心知识,在重视这些原理教学、案例分析的同时,如何让学生形成感性的常识认知,也许实验教学、实地的观察观测是最好的教学方法。

2.人文地理中的地理常识

【典例2】(2018年全国新课标卷Ⅰ)户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。据此完成1,2题。

1.根据图示资料推测,近十年来该直辖市

( )

A.外来务工人口多于外出务工人口

B.老年人口比例逐年下降

C.劳动力需求数量增加

D.人口自然增长率逐年增加

2.该直辖市是

( )

A.北京市 B.天津市

C.上海市 D.重庆市

解答第1问,需要注意户籍人口曲线和常住人口曲线间距缩小的信息,从而得出就业需求增加。分析第2问,进行空间识别,就需要我国直辖市人口特征及数量的常识。重庆户籍人口数量最多,且外出打工人口最多,户籍人口高于常住人口。

人口、城市、农业、工业、交通、信息产业等的发展状况是重要的地理常识,这包括发展的水平、速度、阶段、规模等。譬如,日本等发达国家人口增长处于现代型,我国人口增长也处于现代型;我国面临老龄化加剧的问题;我国处于城市化加速阶段,城市化水平仍将提高;我国重要粮食作物是水稻,美国主要粮食作物是小麦;我国能源消费结构仍以煤炭主导,石油、天然气的进口都位居世界第一位,而欧美国家能源消费结构以石油、天然气为主;近年来,我国高铁发展较快等。

人口老龄化、产业的集聚与分散、传统和新兴工业区、农业地域类型、金融中心、数据产业中心、高铁发展、能源问题、水资源短缺问题、全球环境问题等重要的人文事件、现象也是重要的地理常识。每一个事件的背后都隐藏大量地理事实和结论,这也是进行人文地理判断的基础。

【典例2】中省区人口数量及特征往往是人口地理、区域地理教学的忽略点,教学中基于人口数量的动态性而被忽视。在进行人口原理等人文地理内容的教学过程中,结合国情、区情、乡土教学,也许是最重要的教学途径。

3.区域地理

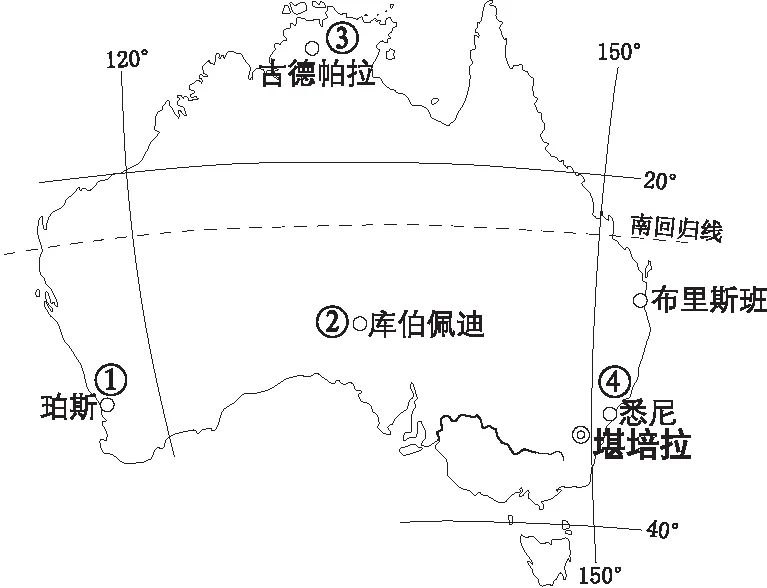

【典例3】(2018年全国新课标卷Ⅲ)澳大利亚某地区降水稀少,自然景观极度荒凉,气温年较差大,夏季最高气温可达50℃,冬季气温较低。早年,该地区的矿工经常在矿井里躲避炎热天气,长此以往便形成了具有当地特色的地下住宅。据此完成1~3题。

1.该类地下住宅可能分布于上图所示的

( )

A.①地附近 B.②地附近

C.③地附近 D.④地附近

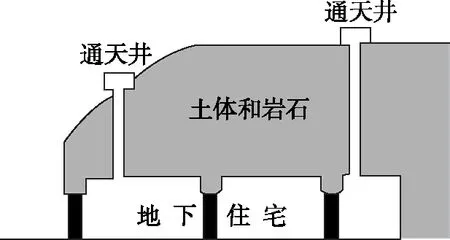

2.该类地下住宅通天井的主要作用是

( )

A.收集雨水 B.方便通信

C.增加采光 D.通风换气

3.推测该类地下住宅

( )

①室温不变 ②冬暖夏凉

③类似黄土高原的窑洞 ④类似草原的蒙古包

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

解答第1问,对适应冬季气温较低,夏季高温地区的住宅位置的推断,主要基于对澳大利亚气候分布格局的认知,中西部沙漠广布,温差大,沿海地区降水较多,这是气候分布常识。房屋深居地下,天井的主要作用是通风换气,也是生活常识。黄土高原的窑洞具备类似的特点,这是民居分布的常识。

地理位置差异是基本的地理常识。譬如,熟悉海陆分布格局,大洲、国家、省区地理概况、重要岛屿、海峡的位置,大江、大河的分布,板块的分布,地震、火山地带、森林资源的分布等。棉花、小麦的主要生产国、出口国及进口国;天然橡胶的主要生产国和消费国;渔业资源的分布及远洋捕捞业发展状况;石油、天然气资源的全球分布特征及运输路线等。从空间出发是地理思维的基本视角,空间位置及空间差异是空间思维的基石。

区域发展的具体措施是常识。譬如,人口的合理控制,植树造林,土地复垦,打坝淤地,退耕还林、还草,调整土地利用结构,草方格治沙,人工草场建设,开沟排水,引洪排灌,施有机肥,施用化学改良剂,轮作套种等。区域发展措施是人地协调观的佐证,是正确判断地理事物的基础。

【典例3】中,气候的地区分布,民居的空间差异是自然地理、区域地理主干知识。认识这些地理要素之间内在联系的最好方式仍是实地考察和实验,或基于网络调研、联系生活的模拟实验。单个知识的积累并不能成为判断的可靠依据,这也揭示区域地理常识的一般教学途径。

事实上,地理常识不仅指地理数据和地理景观,地理发展和地理事象,地理位置和地理措施,学生在学习地理原理、规律过程中形成的直观的、正确的结论也是地理常识,所以,地理常识是个人学科素养的基本组成。

二、地理逻辑

1.地理概念

【典例4】(2017年全国新课标卷Ⅱ)热带沙漠中的尼罗河泛滥区孕育了古埃及农耕文明。尼罗河在每年6—10月泛滥,从上游带来的类似肥沃土壤的沉积物,与上游来水和周边区域的植物资源,都对农耕文明的形成意义重大。据此完成1,2题。

1.尼罗河下游泛滥区沉积物主要来源地的降水特点为

( )

A.降水季节性强,年降水量大

B.降水季节性强,年降水量小

C.降水季节分配均匀,年降水量大

D.降水季节分配均匀,年降水量小

2.古埃及人从周边区域引入植物用于种植,引入植物的生长期必须与尼罗河泛滥区的耕种期一致。由此判断这些植物最可能来自于

( )

A.热带雨林气候区

B.地中海气候区

C.热带草原气候区

D.热带季风气候区

解答第1问,需要清楚尼罗河上游的气候类型——热带草原气候,热带草原气候的特点表现为全年高温,分干湿两季;故降水量大,季节变化大。对类型和特点内在的一致性的认识,是科学判断的基础。解答第2问,必须知道下游周边地区气候类型——地中海气候,必须深刻理解地理分布和气候类型空间一致性。

地理概念是地理教学的薄弱环节,常以特征、类型、组成等方式呈现,适宜采取比较,归纳、分类、分级、联网等多种学习方式。概念是逻辑思维的起点。学科知识是在概念的基础上建立的,中学自然地理概念丰富,人文地理概念较少,区域地理是自然和人文概念的运用。由【典例4】可知,运用地理概念进行判断,强调内涵和外延的一致性。

2.地理原理

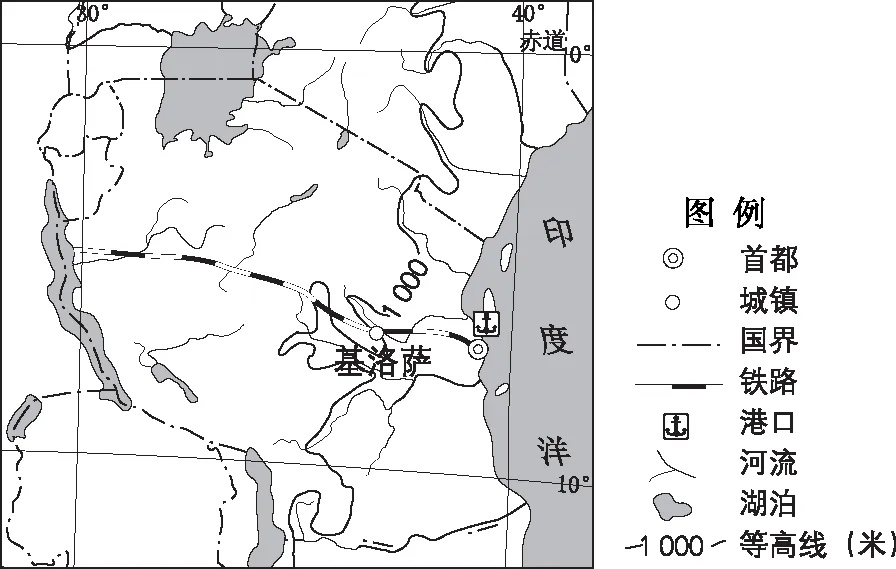

【典例5】(2017年全国新课标卷Ⅰ)(节选)剑麻是一种热带经济作物。剑麻纤维韧性强,耐海水腐蚀,是制作船用缆绳、汽车内衬、光缆衬料等的上乘材料。非洲坦桑尼亚曾是世界最重要的剑麻生产国,被称为“剑麻王国”。自1999年,中国某公司在坦桑尼亚的基洛萨附近投资兴建剑麻农场,雇佣当地长期和临时工超过1 000人,预计2020年种植面积达3 000公顷,年产剑麻纤维1万吨。该公司还帮助当地修建学校、卫生所等。

据图指出与其他地区相比,中国公司在基洛萨附近兴建剑麻农场的有利条件。

建设剑麻农场基础条件是适宜的气候,广阔的土地,丰富而廉价的劳动力;由于规模大,商品率高,还需要广阔的市场,便捷的运输,适应的技术等。充分考虑坦桑尼亚基洛萨地区气候、地形、土地、劳动力、交通和地理位置等条件,就能发现该地区具备剑麻生产诸多有利条件。农业区位原理提供论证的思路,基洛萨的区情提供了论证的支持;原理和事实结合,论证才能有的放矢。

中学地理教材中的基本原理包括太阳辐射对地球的影响、地球运动的地理意义、地球的圈层结构、地表形态变化的原因、大气的受热过程、天气系统的特点、全球气候变化、自然灾害的发生等自然地理原理;环境承载力和合理人口容量、人口迁移、工业区位、农业区位、城市区位等人文地理原理。地理原理是发展学生理性思维的主要素材,是正确解决地理问题的路径。

地理原理是普遍性的规律,由【典例5】可知,学习地理原理,重在运用原理解决实际问题,即运用原理知识进行综合、分析、比较、判断、归纳和演绎。

3.地理规律

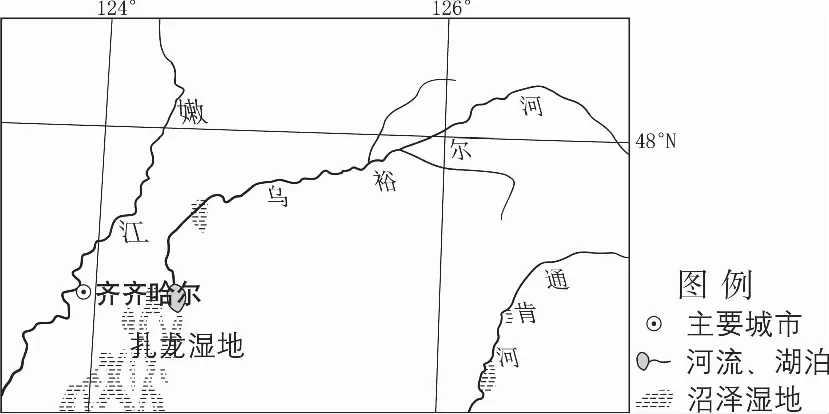

【典例6】(2018年全国新课标卷Ⅰ)乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移、泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地。扎龙湿地面积广大,积水较浅。

分析从乌裕尔河成为内流河至扎龙湿地面积稳定,乌裕尔河流域降水量、蒸发量数量关系的变化。

河流从外流河演变为内流河,一般原因是上游来水减少或流域蒸发量增大,而乌裕尔河受干流西移、泥沙淤积,演变为内流河,说明径流量变化小,蒸发量增大起到决定作用。径流量变化小,可推断降水变化小,而后期由河流演化的扎龙湿地面积稳定,说明降水和蒸发达到平衡。该设问从事实中推理一般规律,学生需要提取河流演化的一般规律,结合具体事实情景,假设—论证,反复推断,最终得出具体规律,题目难度较大。

中学教材中的地理规律包括太阳直射点的移动规律、正午太阳高度的变化规律、昼夜长短的变化规律、气压带、风带的分布和移动规律、洋流的分布规律、地理环境的地域分异规律等。地理规律是地理事物的本质联系,是学生思维感性到理性的质的飞跃。由【典例6】可知,学习地理规律,不仅要学会迁移,举一反三,更要学会提炼,运用学科内外知识论证地理规律。