巧借理科模型 破解“辐射”难题

2019-08-05浙江

浙江

一、思维原点 一知半解

对流层大气的受热过程这一知识原理一直是教学的重难点,由于其内容抽象、概念繁多、与物理学交叉等特点,增加了教学的难度。与此同时,对流层大气的受热过程也是学生理解“气温”“地温”问题的思维原点。何为思维原点?笔者认为,所谓思维原点,就是某一地理现象背后蕴含的地理原理,是解释地理现象时的思考依据和出发点。例如,旱涝灾害这一地理现象背后的思维原点就是水循环原理。在考虑旱涝灾害的成因这类问题的时候,应该从水循环的各个环节(降水、蒸发、下渗、地表径流、地下径流等)去思考,就会更加符合认知规律。对流层大气的受热过程这一地理原理则是解释气温、地温高低问题的思维原点。从学生作业、考试反馈来看,学生对这一地理原理的掌握还不够扎实,笔者举例加以说明,见例1。

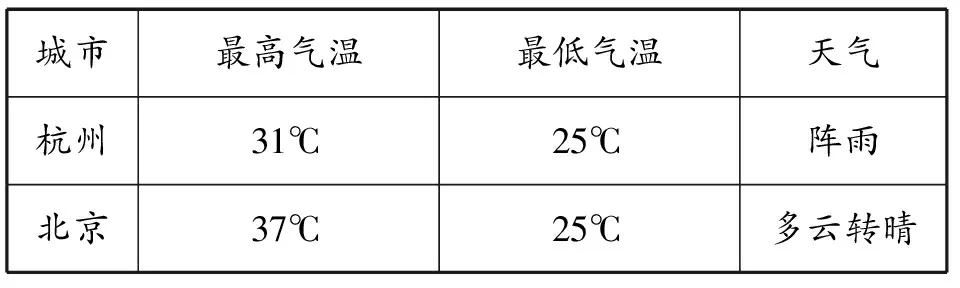

【例1】(浙江省名校Z20联盟2019届第一次联考)下表为6月29日北京和杭州天气资料,据此完成第1题。

城市最高气温最低气温天气杭州31℃25℃阵雨北京37℃25℃多云转晴

1.与杭州相比,北京该日最高气温较高的原因是

( )

A.大气辐射强 B.地面辐射强

C.地面反射弱 D.大气保温强

【参考答案】B

这是2019届高三2018年8月返校考试卷,学生在一轮复习没有到位的情况下,答题情况并不理想,详见表1。

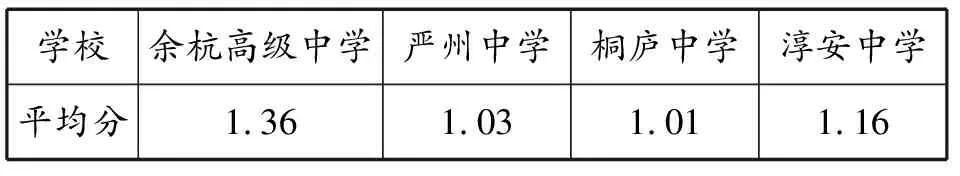

表1 杭州地区四所联考学校选择题第4题得分情况统计表

学校余杭高级中学严州中学桐庐中学淳安中学平均分1.361.031.011.16

注:上述四校均为所在县、市、区省一级重点中学

通过上表数据不难发现,在一轮复习尚未到位的情况下,学生的答题情况很不理想,这数据的背后反映的是学生对对流层大气受热过程这一知识原理仍然似懂非懂的现象,需要教师进一步点拨。笔者认为,“辐射”本身属于物理学概念,相对抽象。对流层大气的受热过程涉及太阳辐射、地面辐射、大气辐射、湍流、潜热等诸多概念,学生难消化、难掌握。据了解,新高考物理选考内容中也鲜有涉及“辐射”,教师只是在授课过程中“点到即止”,学生不求甚解。因此,即便对于选考物理的同学而言,学科知识也难以相互借鉴;对于选考组合中没有搭配物理的同学而言,更是苦不堪言。

二、模型引入

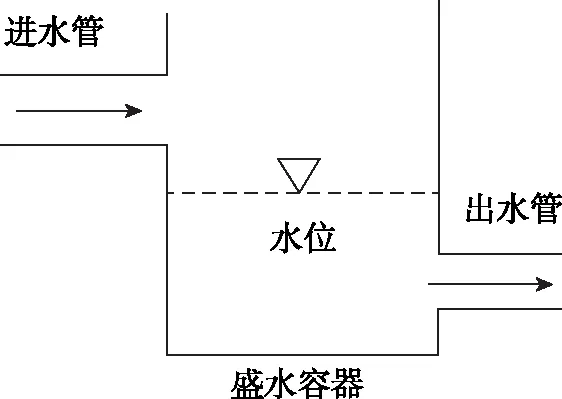

面对上述困扰学生的疑难问题,笔者联想到许多地理“临界”取极值的问题,例如人口规模最大、水库水位最高等问题,引入一个简单初中科学模型帮助学生理解,见图1。

图1 盛水容器水位变化模型

盛水容器的水位高低变化情况:

①当进水管水量始终大于出水管水量,水位不断上升;随着出水管水量不断增大,当进水管水量等于出水管水量,水位达到最高;

②当出水管水量始终大于进水管水量,水位不断下降;随着进水管水量不断增大,当进水管水量等于出水管水量,水位达到最低,并开始慢慢回升。

上述模型对于高中生而言非常熟悉,有助于学生理解掌握“收—支”的临界值问题,地面系统、大气系统以及地—气系统的辐射差额问题本质上也是“收—支”问题,二者不谋而合。当然,地面系统、大气系统和地—气系统的“收—支”问题更加复杂,涉及的能量传导方式(湍流、潜热等)更加多样,也让这个问题更加扑朔迷离。

三、模型推广

由于地面系统、大气系统等涉及多个变量,尤其是大气系统与外界交换热量的方式包括传导、辐射、湍流、对流、蒸发和凝结等方式,让整个系统的“收”显得千头万绪,增大了学生的认知难度。为了更好地厘清这个疑难点,在这些系统的分析过程中,笔者主要通过对湘教版必修1第45页“图2—25太阳辐射和地面辐射、大气逆辐射关系示意”加以解读,并抓住核心要素加以分析,即太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地。

1.地面系统辐射差额

把物体的收入辐射能与支出辐射能的差值称为净辐射或辐射差额,即辐射差额=收入辐射-支出辐射。在没有其他方式进行热交换时,辐射差额决定物体的升温或降温。辐射差额不为零,表明物体收支的辐射能不平衡,会有升温或降温产生。辐射差额为零时,物体的温度保持不变。地面系统的“收—支”日变化模型构建:地面系统辐射“收—支”日变化情况:

图2 地面系统辐射“收—支”模型

①白天,当太阳冉冉升起,地面获取的以太阳辐射为主的总辐射(收)不断增多,尽管地温升高后,地面辐射也在增强(支),但是“收”大于“支”,辐射差额为正,地温不断升高。到了正午太阳辐射达到最强。正午以后,太阳辐射强度虽然开始减弱,但地面得到的热量比失去的更多,地面存储的热量仍在增加,地温持续升高。到了午后一段时间,地面得到的热量因太阳辐射的进一步减弱而少于失去的热量,这时地温开始下降。地温最高值就出现在地面热量由存储转为损失的时刻,地温由上升转为下降,这个时刻通常在地方时13时左右,地面辐射达到最强(斯蒂芬—玻尔兹曼定律)。

②随着日薄西山,太阳高度角不断减小,地面获取的总辐射(太阳辐射和大气逆辐射)不断减少,而地面辐射在不断支出,辐射差额为负,地温持续下降。到了夜间,地面获取的热量来源主要靠大气逆辐射。

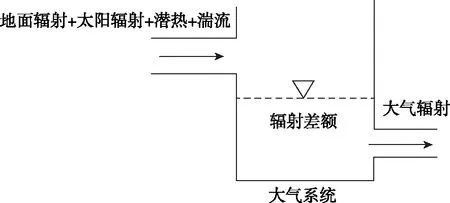

2.大气系统辐射差额

这里所要探讨的气温高低主要是与人类关系密切的对流层大气的受热过程。空气与外界热量交换的方式有如下几种:传导、辐射、对流、湍流和蒸发凝结。根据教材“图2—25太阳辐射和地面辐射、大气逆辐射关系示意”,结合理科模型,对流层大气系统的辐射“收—支”模型构建如下:

图3 大气系统辐射“收—支”模型

大气系统辐射“收—支”日变化情况:

①清晨日出后,随着太阳辐射增强,地面温度升高,此时,地面放出的热量随着温度升高而增强,大气吸收地面放出的热量,气温也跟着上升。正午太阳辐射达到最强,地方时13时,地温最高,地面辐射最强。由于地面热量传递给空气需要一定的时间,所以,最高气温出现在14时。大气辐射达到最强(斯蒂芬—玻尔兹曼定律)。

②随着日薄西山,太阳高度角不断减小,地面获取的辐射减少,大气获得的总辐射(主要是地面辐射)减少,大气的能量不断亏损。日出前后,收支相当,气温达到最低,随着太阳高度角不断增大,收大于支,气温开始回升。

四、模型应用

为了更好地帮助学生理解这一模型,笔者例举了两道高错误率的试题加以说明。

【例2】读我国部分地区某时等压线分布图(单位:百帕),回答2,3题。

2.有关图中甲、乙、丙、丁四地天气状况的叙述,正确的是

( )

A.甲地艳阳高照 B.乙处吹东北风

C.丙处气温最高 D.丁处风速最小

3.若图中甲处气温为一天中的最高,则

( )

A.太阳辐射最强 B.大气逆辐射最强

C.地面辐射最强 D.大气吸收最多

【参考答案】2.A 3.B

【解析】第2题,甲地在高压脊控制下,天气晴朗,正值地方时14时左右,故艳阳高照,A正确;乙地位于冷锋锋后,故乙地吹西北风,B错误;丙地位于海洋上,气温低于甲地,C错误;丁地等压线较甲地密集,风力不是最小,D错误。

第3题,一天中气温最高为地方时14时,是大气辐射最强的时候,大气辐射包括大气逆辐射,故也是大气逆辐射最强的时候,B正确;太阳辐射应该地方时12时最强,A错误;地面辐射应该地方时13时最强,C错误;气温最高时,应该是收支平衡时,不仅仅取决于吸收最高(收),还与“支”相关。

【例3】(2016—2017学年浙江9+1联盟高二下期中)读浙江某地2月某日天气预报截图,回答4,5题。

4.影响图中“今天”天气现象的天气系统是

( )

A.冷锋 B.暖锋 C.低压 D.高压

5.图中大气逆辐射最强出现在

( )

A.“今天”的晚上 B.“周四”的晚上

C.“周六”的白天 D.“周日”的白天

【参考答案】4.A 5.D

【解析】第4题,根据材料信息,浙江某地2月这一时间信息以及图中气温下降伴有阴雨天气,可以推导出天气系统为冷锋。

第5题,根据斯蒂芬—玻尔兹曼定律,黑体总放射能力与它本身的绝对温度的四次方成正比,即温度越高,辐射能力越强。学生的一般错误思路是晴天大气逆辐射作用弱,阴雨天大气逆辐射作用强,而没有理解辐射的本质问题。

五、结语