集贤煤田地质构造演化特征及其对冲击地压的影响

2019-08-05赵善坤张广辉柴海涛李少刚李志国

赵善坤,张广辉,柴海涛,李少刚,李志国

(1.煤炭科学技术研究院有限公司 安全分院,北京 100013;2.煤炭科学研究总院 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013;3.龙煤集团 双鸭山矿业分公司,黑龙江 双鸭山 155100)

煤矿开采过程中的各种矿压显现主要受地应力和采动应力影响,二者是引起煤矿巷道变形破坏和诱发冲击地压显现的根本作用力。以沉积赋存的煤岩体在漫长的成煤过程中受地质构造运动形式、运动方向及影响范围等因素不同,导致区域构造特征与局部构造应力分布存在一定差异,地应力很难推演计算[1-3]。而采动应力是煤岩体受开挖扰动影响使得采场周围岩体应力重新分布并在局部形成高应力集中,且随工作面的推进其应力集中的位置和峰值强度不断变化。采场煤岩体处于时空边界条件变化不稳定和存在形式耦合非独立的动态变化应力场之中,这也是煤矿冲击地压等动压灾害难以监测和防治的根本原因。采动应力与构造应力叠加是煤岩体冲击失稳的基础,高采动应力增量是诱发冲击的根本原因。在煤矿实际生产过程中大多要通过现场实测来指导工程设计和理论分析。尹光志[4]以砚石台煤矿为背景,通过现场实测和数值计算研究了地应力对冲击地压的影响并给出了能量判据。乔伟[5]分析了徐州矿区深部矿井地应力的分布规律并将其应用在张小楼矿冲击地压的预测预报;王连国[6]、康红普[7]等人分别对霍州地区、晋城矿区和巨野矿区地应力的分布特征及巷道稳定性进行了研究,赵善坤[8]、王迎超[9]等分别研究了地质构造对地应力的影响并对平顶山矿区进行了空间区划。以上这些研究大多是从现今构造应力场出发,基于实测地应力结果并借助统计分析或数值模拟对矿区或矿井的地应力分布特征、巷道稳定性及其与冲击地压的关系进行研究,对于经历多期地质构造影响,区域内半次生构造发育,构造应力与采动应力复合作用而导致的动压灾害研究相对较少。为此,通过对集贤煤田构造演化及成煤特征的分析,结合煤田内不同区域、不同水平的地应力实测结果分析地应力分布特征,并从区域构造作用和煤层开采扰动的角度分析集贤煤矿冲击地压事故的原因和影响因素。

1 集贤煤田构造演化及成煤特征分析

1.1 煤田构造演化行迹分析

自印支运动以来,黑龙江东部区在多期地质构造运动的影响下形成了一些列隆凹相间、东西成行、南北成列并以带北偏东方向斜列分布为主体的含煤盆地。其中集贤煤田位于集贤拗陷北部,三江盆地西部,绥滨拗陷南部[10]。早白垩纪末期,三江盆地发生了区域性的逆冲褶皱作用,盆地发生了差异隆升剥蚀,使得前进地区侏罗-白垩纪沉积被剥蚀殆尽。晚白垩世随着完达山地体向西的斜向拼贴碰撞,形成自东向西的逆冲推覆构造,盆地西部绥滨地区继续处于隆升剥蚀状态,同时区域受顺时针走滑应力场及热隆起作用,形成了北西向逆断层及其伴生的褶皱构造。四川中晚期、华北期以及喜马拉雅早期,受到太平洋向亚欧大陆持续脉冲作用,三江地区遭受NWW向缩短挤压作用,普东断裂、永生断裂等断裂构造和东荣向斜、索利岗背斜等构造发育形成。始新世末期,太平洋板块对欧亚大陆俯冲的方向由NNW向转为NWW向。新生代,特别是渐新世以后,由于太平洋板块对欧亚大陆由东向西俯冲,在近EW向最大水平挤压应力作用下使得东北地区已存在的NNE向、NE向断裂发生右旋扭动,NE、NNE向断裂扭张拉开。自上新世以来,受NWSE向拉张构造应力场作用,先期一些NNE向断裂转变成正断层,如富锦断裂、勤得利二龙山断裂转变为正断层,受拉张应力作用,整个三江下降接受沉积,煤田整体构造初步形成。总体而言,本煤田总体构造形态呈北低南高态势,从构造趋势面上看,其北东向区域构造线属成煤前期作用,而北岗断裂属成煤后期作用,对煤田有一定的改造作用。

1.2 成煤地层特征分析

集贤煤田以远古界麻山群为基底,中生界下白垩统晚侏罗纪后陆相沉积的鸡西群穆棱河组、城子河组为其主要含煤地层,由西向东发育煤层数量逐渐增多。本区含煤地层属于上段属晚侏罗纪的陆相沉积,成煤性一般,地层厚度在800~1 700 m。下段城子河组总厚度930 m,成煤性较好,共含煤50余层,可采和局部可采层22个。下部岩性以含砾砂岩为主,夹薄层粉砂岩、泥岩,上部以中粗粒砂岩为主,夹薄层粉砂岩及数层凝灰岩,含丰富的植物化石。在东荣区南部及集贤矿区,由于基底隆起,该段缺失。中段为主要含煤段,岩性以中粗粒砂岩,石英砂岩为主,夹薄层粉砂岩及凝灰岩。岩石粒级由上而下变粗,含植物化石,有闪长岩呈岩脉和岩床侵入。厚度约为320 m,含煤30余层,可采煤层16~18个。煤层分布集中,层间距小,厚度较大。上段岩性主要为粉砂岩、细砂岩,粒度无明显不同。中、下部夹薄层凝灰岩及粉砂岩,含植物化石,厚度310 m,含煤10余层,可采层3个煤层薄、间距大。总体看,该区含煤地层从建造到改造,受多期挤压应力、地层旋转滑动作用和新华夏系构造控制,以断裂、背斜构造改造为主。其中白垩世以自东向西的逆冲推覆地质改造为主,新华夏系以近西北向东南向的张拉断裂改造为主。此外,本区煤层的变相、分叉、尖灭显现普遍,表明成煤地质环境复杂。

2 集贤煤田区域构造特征分析

集贤煤田在三江盆地西部的绥滨、集贤拗陷北部,总体是由若干近南北和北东、北西向的不对称向、背斜组成[11]。由于受区域性多种构造应力场的控制和影响,煤田北、东面均分布有较多的北西和北东向次级褶皱,部分区段内断裂也较发育集贤煤田的近南北向的构造。南部边缘有近东西向的弧形冲断裂(北岗断裂)和褶皱,西部以北东向的军川断裂为边界,局部有复合构造存在。东南部呈现3组近南北向的宽缓褶皱和F15断裂,北东、北西的次级褶皱、断裂也较发育。煤田内的主要褶皱、断裂,由西到东有:腰林子向斜、中伏屯背斜、新城镇向斜、索伦岗背斜、东荣向斜、福山隆起、福山向斜,轴向主要为近SN向,次为NE向。其间主要断裂有军川、中伏屯、集贤断裂和 F1、F11、F7、F15断裂,走向主要为近SN向,次为NE、NW向,落差多在100~700 m之间,延伸较长且具有多期继承性,对煤层破坏较严重。煤田内以南北走向的索伦岗背斜为界,西部为集贤矿区,东部为东荣矿区。绥滨-集贤地区及东荣矿区构造分布如图1,东荣矿区构造分布图如图2。

集贤矿区西邻近北东向的新城镇向斜,南部边缘邻近东西向的北岗冲断裂和褶皱,北部呈现多向性起伏,区内横纵向上都有较多的宽缓起伏,NW和近EW向的次级褶皱较发育并次生一些中小型断裂,该区整体为一轴向北西至近东西、北翼宽缓、南翼狭窄的不对称向斜构造。地层走向为北西向,倾角一般 5°~15°,个别地段 20°~35°,区内以集贤煤矿为主。东荣矿区整体为一轴向近南北、东翼宽缓、西翼狭窄的不对称向斜构造。地层走向为近南北和北西、北东向,地层倾角一般为 10°~25°,局部地段变陡到30°~70°。该区近南北向褶皱主要在F3断裂的东西两侧,断裂落差多在30~150 m之间;北东向褶皱主要有二九一背斜、八队向斜、福山岗3个背斜组以及F7、F8、F55等断裂两侧的牵引褶皱,区内以东荣一矿、二矿和三矿为主。总体而言,两区在纵横向上均有较多的宽缓起伏。北、东面均分布有较多的北西和北东向次级摺皱,部分区段内断裂也较发育,构造较复杂。此外2个矿区内均发现有中性闪长玢岩、基性辉绿岩以小型岩墙或岩脉侵入,对煤系地层结构造成一定程度的破坏。

图1 绥滨-集贤地区及东荣矿区构造分布图

图2 东荣矿区构造分布图

3 集贤煤田地应力分布与区域构造关系分析

3.1 集贤煤田主应力情况分析

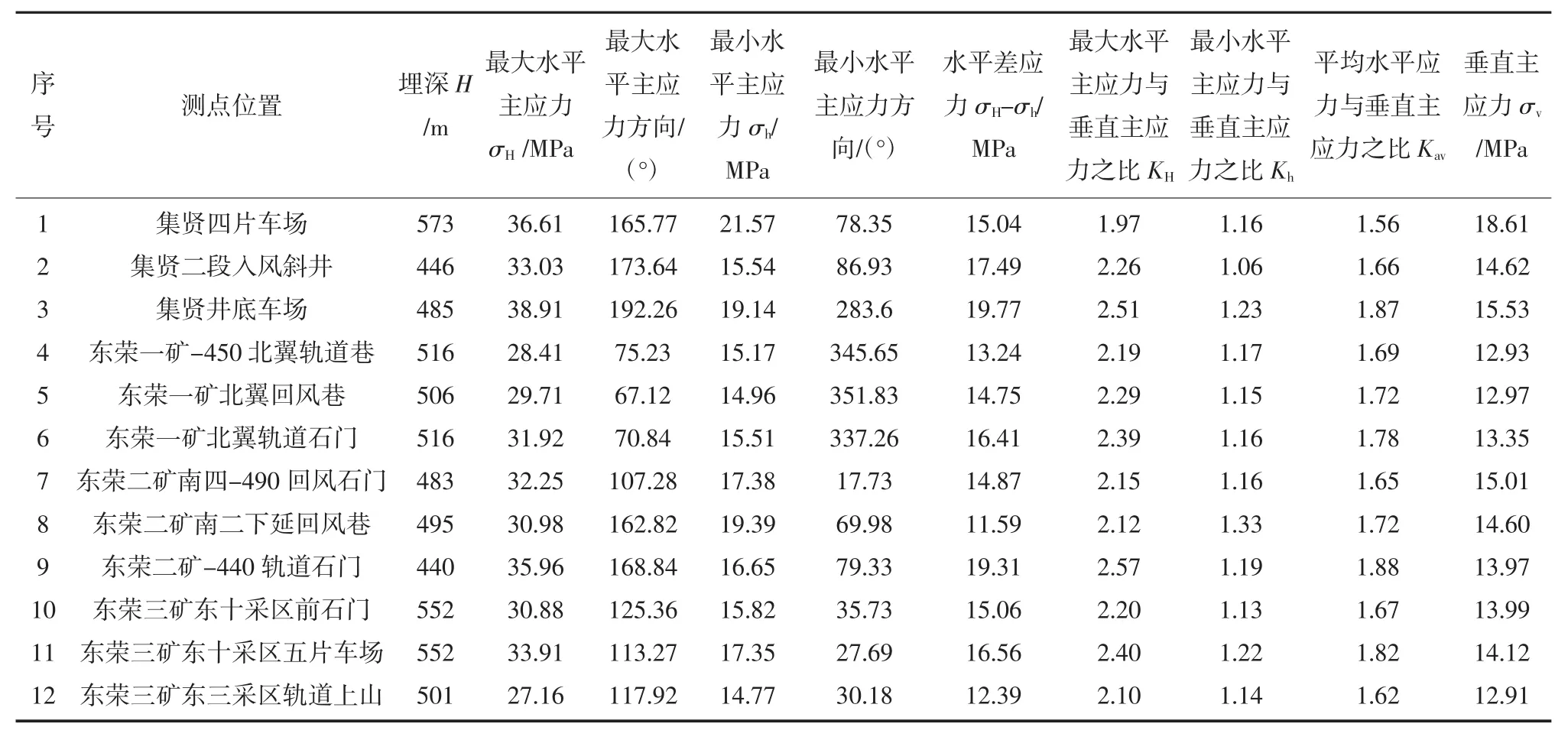

由于区域地质构造经历地质作用的多期性和内部结构的复杂性,局部地区构造应力场与大区域总体构造应力场可能不尽一致[12]。为了弄清局部地应力分布特征与区域构造的关系,采用空心包体三维应力解除法对集贤煤田4个矿井不同开采水平的12个测点进行了地应力实测分析,并分别对煤田地应力场的类型、最大主应力方向、主应力以及侧向压力系数随深度的变化规律进行了分析,双鸭山矿区地应力测量结果见表1。

表1 双鸭山矿区地应力测试结果

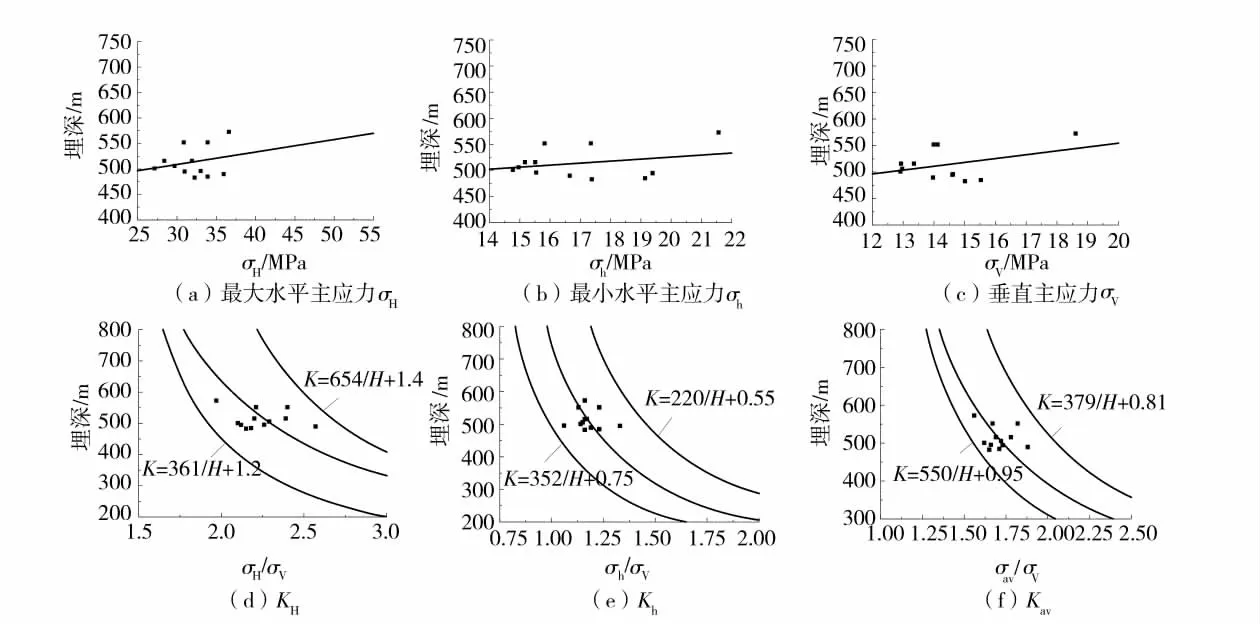

由表1可以看出,尽管集贤煤田位置处在区域 性的北西、近东西和北东向构造的复合部位,同时受到3种构造应力的作用,但煤田属于典型的以水平构造应力为主的σH>σh>σv型大地动力场,属逆断型应力状态,有利于逆断层的发育活动,这与煤田内多逆断层发育的事实相符合。地应力量级大部分在30 MPa以上,占总测点数据的75%,属于典型的高-超高应力区。煤田内2个主应力近似于水平方向,其中最大主应力方向介于 67.12°~192.26°,平均为129.69°,总体属于NW-SE向,不仅与区内主控断裂的延展方向及次生构造的发育特征相对应,更与黑龙江及其邻区震源机制测试结果接近。3个主应力基本随深度的增加而增大,但数据分布离散型较强,尤其是深度超过510 m以后,回归方程的相关系数明显较小,这可能与矿区开采扰动、局部地质构造及不同地区的地质条件差异等因素有关,集贤矿区主应力及侧压系数随埋深分布变化图如图3。

3.2 集贤煤田地应力侧压系数分析

图3 集贤矿区主应力及侧压系数随埋深分布变化图

借鉴Hoek-Brown关于侧压系数随埋深变化的双曲线拟合处理方法,分析了集贤矿区3个主应力侧压系数随埋深的变化规律,其中H介于440~573 m之间。以K=a/H+b(式中a、b均为待定系数)的形式回归分析了集贤矿区3个侧压系数随埋深的变化规律以及表示3个侧压系数分布取值范围的内外包络线,如图 3(b)~图 3(f)。其中,为了彰显包络线的曲线性,将埋深和x轴比值做了适当扩展。3个主应力的侧压系数随埋深变化在470~540 m处的分布较为集中,而在560 m以上的分布较为零散。其中 KH的分布范围是 1.97~2.51,平均为 2.26;Kh的分布范围为 1.06~ 1.33,平均为 1.17;Kav的分布范围为 1.56~1.88,平均为 1.72。具体分布如图 3(b)~图 3(f)。3个侧压系数的分布特征与Hork和Brown所测得结果相似且整体落在康红普对中国煤矿所划的区间之内。此外,数据处理过程中发现,同一煤田内的不同区域其主应力大小、方向以及侧压系数等受地形地貌、地层岩石组合、局部构造等因素影响变化较大,离散型较强,规律性较差,这可能不仅与煤田内部开采扰动、局部地质构造差异等因素有关,更反映了本区历经地质构造运动的复杂性和多期性,地质构造复合叠加作用明显。

式中:H为测点深度,m;KH为最大水平主应力与垂直应力之比;Kh为最大水平主应力与垂直应力之比;Kav为平均水平应力与垂直应力之比。

4 区域构造特征对冲击地压的影响

4.1 集贤煤矿冲击地压概况

冲击地压的发生不仅取决于煤岩体自身的属性、结构特征,更与煤岩体所受的应力状态密切相关[12]。其中,区域构造是冲击地压孕育的工程应力环境因素,煤岩赋存特征是冲击地压发生的结构因素,而采动应力是冲击地压发生的工程扰动诱灾因素。集贤煤矿作为集贤煤田内的典型矿井,其深部西二采区仅2010—2013年就发生40余次冲击地压显现,累计造成1 600 m巷道损坏,煤矿生产和人员安全受到巨大威胁。这与其所处的地质构造应力环境和煤岩赋存结构特征关系密切。

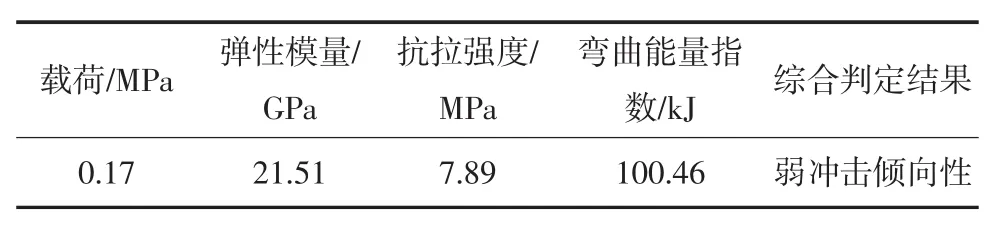

集贤煤矿西二采区位于中一下左六片采空区西部。北部为4109下部集中运输道,南部为北岗断层,西部为西二采区二片(未回采)准备回采面,东部为中一下左六片采空区。采区整体属于单斜构造,开采的9号煤层平均倾角10°,开采深度约650~700 m,为综合机械化采煤,全垮落法管理顶板。煤层上方50 m范围内分别存在7.3 m的细粉砂岩(距煤层25 m)和9.8 m厚的中粒砂岩(距煤层45 m)。经鉴定煤层及其顶板具有弱冲击倾向性,集贤煤矿9煤冲击倾向性评定相关参数见表2。集贤煤矿9煤顶板弯曲能量指数见表3。

表2 集贤煤矿9煤冲击倾向性评定相关参数

表3 集贤煤矿9煤顶板弯曲能量指数

2013年3月11日,西二采区左一片工作面发生冲击地压显现,造成工作面前方15 m范围内严重底鼓,上端头3架防冲支架倾倒,煤壁炸帮明显且在局部有顶板、煤层错动摩擦现象,集贤煤矿西二采区左一片巷道冲击图如图4。

图4 集贤煤矿西二采区左一片巷道冲击图

4.2 集贤煤矿冲击地压机理分析

1)就集贤煤矿所处的区域地质构造应力场而言,它处于索利岗背斜西翼、集贤向斜北翼的三角挤压地带。由于地区长期受到纬向构造体系的南北向挤压作用影响,产生北岗断层将集贤向斜南翼抬起并逐渐风化剥蚀掉,而北翼下降保存下来并形成单斜构造。地层结构总体为一走向近东西、向南倾斜的单斜构造。矿区内有3组主要断裂构造,分别为东西向的北岗断裂,其断裂面较陡并向南倾斜,落差在1 km以上,断面挤压破碎带近100 m,为典型的左行平移逆冲断层。北东向的集贤断裂位井田的边界断层,断层落差在74~190 m,区内延展2 km。而北西向的而北西向的苏家店-笔架山断裂及新城镇-东荣断裂则是煤田内主干断裂,控制区内其他断裂的发育并派生出许多次级断裂,在局部地段形成弧形构造。此外,区内局部因断层切割发育有小型褶曲,地层倾角变化较大,一般在5°~25°之间。由此可见,较高的构造挤压应力环境和复杂的地质构造分布为集贤煤矿冲击地压的发生提供了外部力源条件。

2)就其煤岩结构特征而言,9煤层及其顶底板具有弱冲击倾向性,属典型的“硬顶-硬煤-硬底”的三硬结构特性,在构造应力及采动应力的作用下易于形成高应力集中并积聚能量。同时,在9煤顶板及煤层之间存在软弱薄层,其为煤岩结构体在应力作用下发生层间错动提供了润滑,增加了冲击地压发生的危险。从图4可以发现,冲击后巷道顶板及煤层相对完整,顶板与煤层之间存在较大离层且冲出煤体表面附有灰白色的燃尽煤灰(推断为顶板与煤层摩擦所致)可以得出,集贤煤矿冲击地压属于构造应力影响下的结构型冲击地压,具有明显的结构特性。

3)集贤煤矿西二采区整体处于区域单斜构造之中,属仰斜开采,上覆岩层的俯冲力不断增强,使得煤层在构造应力、自重应力及采动应力的多场应力叠加作用下,积聚大量的能量。同时,由于西二采区煤层变化较大,呈波浪形分布,在煤层变化带更易积聚构造应力,这些高应力的存在使得煤层在开采之前就已发生错动。此外,西二采区仰斜开采的支承压力分布特点,也加速了煤岩结构体的滑移失稳,易于诱发冲击地压。

5 结论

1)集贤煤田整体呈北低南高的构造形态,整体以远古界麻山群为基地成煤,由西向东煤层发育数量逐渐增多,以索伦岗背斜为界分布的东西2个矿区存在明显的构造差异。其中北东向区域构造形成于成煤前期,北岗断裂等形成于成煤后期。2个区内均有小型岩墙或岩脉侵入,对煤系地层造成了一定破坏。

2)煤田是以水平应为主的 σH>σh>σv型大地动力场,逆断型应力状态,2个主应力方向总体近似水平,最大主应力方向平均为129.69°,总体趋于NW-SE方向。因受多期地质构造运动复合叠加作用的影响,最大、最小水平主应力以及侧压系数虽整体表现为随深度的增加而增大的趋势,但数据分散性较大。

3)集贤煤矿所处的三角挤压区域高应力和矿区内复杂的次级构造为其冲击地压的发生提供了外部力源条件,9#煤层及顶底板的弱冲击倾向性及其顶板煤层之间存在软弱薄层的结构特性为冲击地压的发生提供了结构条件,而西二采区煤层波浪式的起伏以及仰斜式开采造成的应力分布不均,为冲击地压的发生提供了应力条件。