达芬奇的不朽才华

2019-08-03克劳迪亚·卡尔布

克劳迪亚·卡尔布

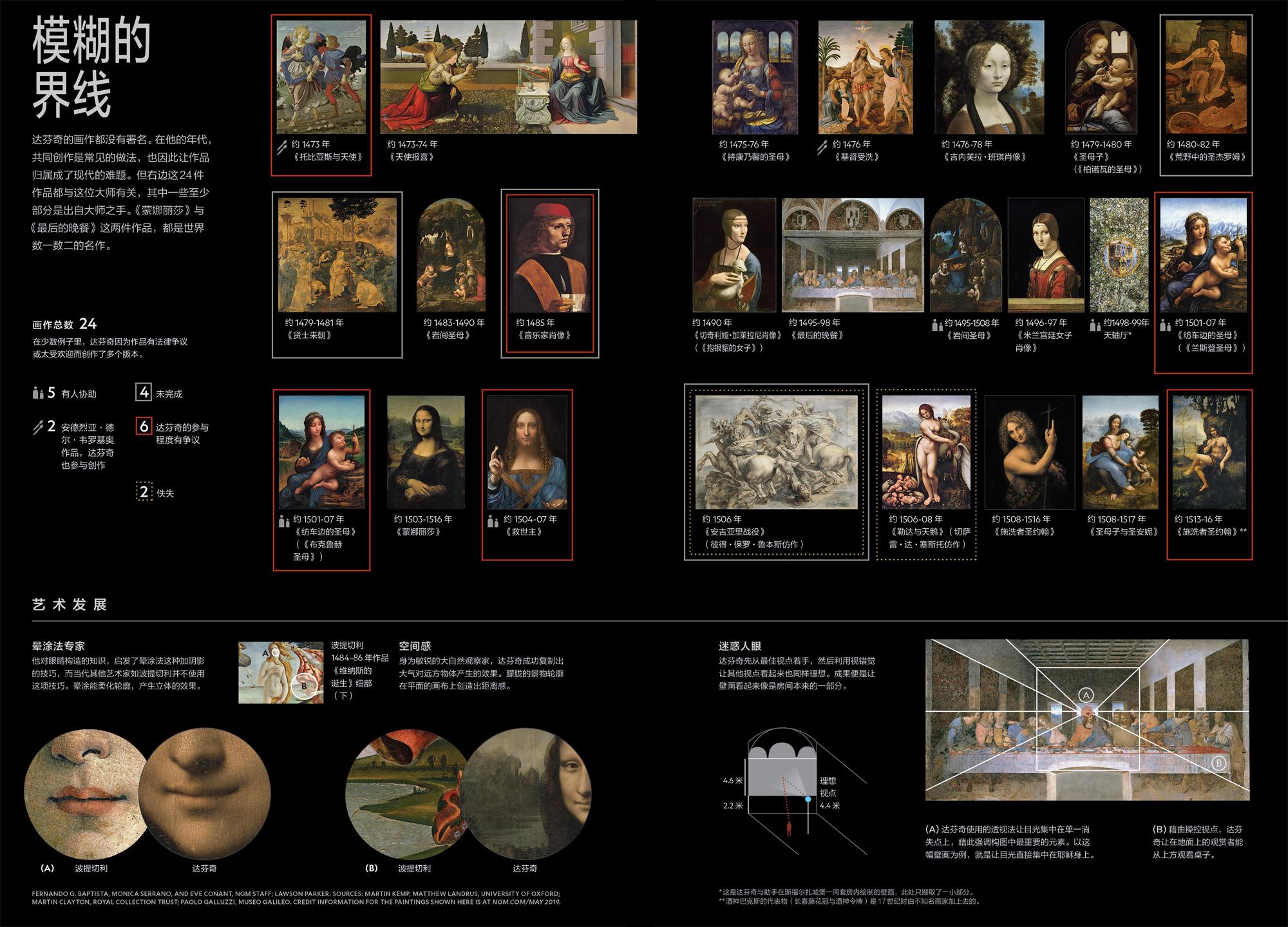

一般认为达芬奇《蒙娜丽莎》的画中人是佛罗伦萨丝绸商人弗朗切斯科·德尔·焦孔多的妻子丽莎·盖拉尔迪尼。每年数百万游客涌入巴黎卢浮宫,只为一睹此画真颜。这幅画被保护在一层厚实且必须定期清洁的玻璃底下,从未经过修复。

达芬奇在佛罗伦萨师从艺术家安德烈亚·德尔·韦罗基奥学习艺术,学徒期间为圣母之花大教堂完成的这项镀金铜球工程对他产生了深远的影响。图为山德罗·希耶文正从教堂顶端的圆球里探出身来,检查雷击造成的损伤。

達芬奇在佛罗伦萨因为惊人的天赋而开始有了名气,并接获第一批委托。学者保罗·加卢齐说,达芬奇是“炫耀品,是权力的象征”。意大利街头艺人瓦尔特·孔蒂妆扮成达芬奇,步行前往乌菲兹美术馆,与游客合影留念。

刹那间,数世纪时光交错——我从未经历过这样的时刻。彼时,我已来到温莎堡,参观女王收藏的达芬奇画作。高耸的石墙外,观光客或自拍、或是在挑选纪念茶巾。石墙内,走过装饰着滴水嘴兽的拱门,达芬奇引领我回到文艺复兴时期。

在堡内庄严的版画室里,我凝视着一本于16世纪末装帧的皮制画册,彷佛能听见艺术家的低语。画册的书脊厚达6.5厘米,上面还有黄金装饰。因过去世世代代留下了看不见的指印而显得斑驳磨损的封面上印着:Disegni di Leonardo da Vinci Restaurati da Pompeo Leoni (蓬佩奥·莱奥尼收藏之列奥纳多·达芬奇素描作品)。

没人确切知道这本画册是怎么来到英国的,但其出处倒是一清二楚:意大利雕塑家莱奥尼从达芬奇的忠实弟子弗朗切斯科·梅尔齐之子手中取得了达芬奇的画稿,装订成至少两大册。到了1690年,已就此得名的莱奥尼装订本已经成为皇室收藏,内含234张对开书页,那是达芬奇涉猎广泛的思想历程。

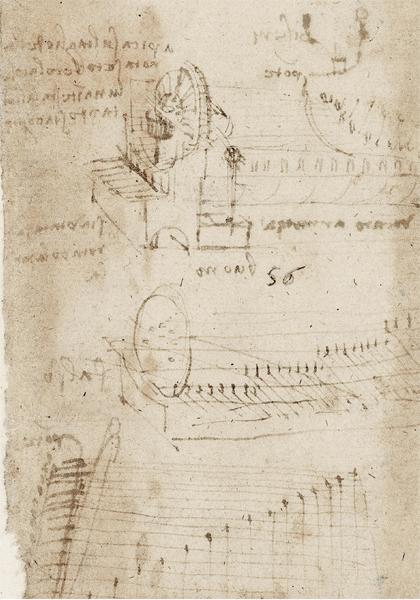

画册现已分装成60盒收藏,皇家收藏信托基金会版画与素描主管马丁·克莱顿摆出精选的几张书页,达芬奇涉猎题材之广泛令人叹为观止:植物学、地质学、水力学、建筑、军事工程、几何学、制图学、解剖学。他以素描理解未知事物,用墨水、粉笔与银笔探究宇宙之谜。

历经五年修复,达芬奇的《贤士来朝》长久以来隐藏在灰尘与变暗的亮光漆下的笔触、颜色与影像终于重见天日。这幅在1481年受委托绘制却未完成的画作,也展现出这位艺术家的思考过程,上面有他边画边修改的痕迹。此画展示于乌菲兹美术馆内的达芬奇专区。

这些素描的清晰度令人屏息。最小的是还没有拇指大的残片,上面是淡淡几笔勾勒出的女性身体。而最具代表性的,则是用红粉笔与弯曲的平行细线温柔地描绘出蜷曲在子宫内的胎儿。

他以精准的视觉呈现检视一切:圣母衣服皱折试画、臼炮轰击要塞、阴影的本影与半影、一个头骨、一颗心脏、一只脚,以及各式各样的面孔──从容光焕发的勒达到五官扭曲的老人。“从达芬奇的某些素描中看得最清楚的,就是在不同主题之间自由切换的方式,”克莱顿说。“看见一个人的心智以这种难以置信的广度运作,真的令人兴奋不已。”

生来好奇心十足,勤做笔记、寻求真理的达芬奇求知若渴。他想找到一连串问题的答案:从眉毛到嘴唇与下巴交会处的距离是?为什么晚上看得到星星,白天却看不到?分隔水与空气的是什么?灵魂在哪里?打喷嚏、打哈欠、饥饿、口渴和欲望是什么?

达芬奇丰富的手稿与素描才能展现出他天才的内在运作模式。那分别收藏在温莎城堡,还有巴黎、伦敦、马德里与米兰的图书馆,以及比尔·盖茨私人收藏的7000张手稿,每一张都展现了他丰富的思想──各式各样他测试过的假说,他发起的智识、科学与哲学之旅。

纪念达芬奇逝世500周年的此际,这位艺术家的笔记本也经历了一次复兴。博物馆正在举办达芬奇的手稿展,学者也发表了新的分析,更全面、更深入地探索他的创作。

最值得一提的是,达芬奇的笔记内容也流传到了他曾研究过的各个领域的专家手上,包括医学、机械工程与音乐。这些专家回溯数个世纪,探究达芬奇的作品,为他们自己的研究取得新见解。即使在科学、医学与科技领域,我们已经一再拓展我们能力与做法的疆界,达芬奇的笔记本却显示还有太多等待我们学习。

艺术史学家兼达芬奇研究者马丁·坎普曾说:“就创作的范围、理论思考的天赋与视觉张力而言,达芬奇的前人与同时代人都无人能与之比肩。而据我们所知,在接下来的几个世纪里,也不见来者。”

1452年4月15日,达芬奇出生在托斯卡纳郊区、位于佛罗伦萨与比萨之间的山间小镇文西附近,他的双亲并没有结婚。一般都认为他的母亲名叫卡特琳娜·迪梅奥·利皮,是当地的农妇。他的父亲皮耶罗·达芬奇先生则是地位高尚的公证人──如果列奥纳多不是私生子,家人应该也会期望他从事这个职业。

对一个眼界宽阔的孩子来说,文西镇提供了充满启发力的环境。现今托斯卡纳一带的风景仍与达芬奇年少时一样:橄榄林、苍茫的丘陵,和意大利西海岸外的山脉。在文西镇,这片景色被称作 “天才视野”,列奥纳多博物馆的斯特凡尼亚·马尔沃里说——它暗指达芬奇与这片浸润他童年的地理环境。不同的地形拼凑在一起、组合成协调的整体,反映出达芬奇在大自然中追求的联系:能整合宇宙的模式。

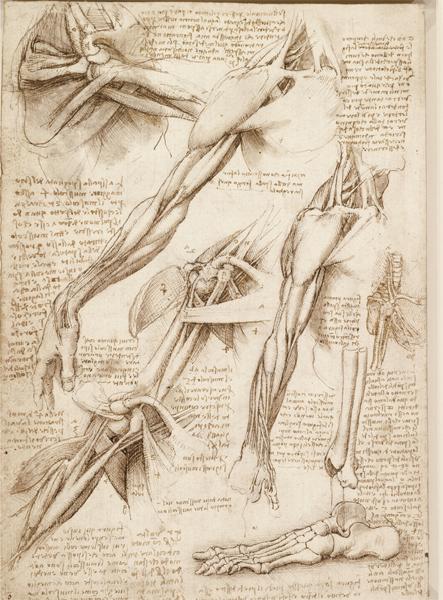

達芬奇解剖学家 达芬奇决意要了解身体的每一根纤维,于是解剖了动物与人类的尸体。他在这张纸上描绘了手臂、肩膀与脚的骨头和肌肉。达芬奇曾打算出版一本解剖学论文,但未曾实现。假如真的出版,或许他就会是公认的现代解剖学之父。这个头衔后来归于安德烈亚斯·维萨里。

今日的解剖学家 纽约艺术学院素描系系主任迈克尔·格里马尔迪(中)自小崇敬达芬奇。在他们与费城德雷克塞尔大学医学院一项独特的合作计划中,格里马尔迪的艺术系学生(身穿借来的白色实验服)和德雷克塞尔大学医学院的学生(身穿彩色手术服)一起检视和描绘人体。迈克尔·格里马尔迪表示,解剖实践比单纯讲课更有效果。

达芬奇科学家 达芬奇不只观察自然世界并将之记录在笔记本里,还会做实验以了解背后的运作原理。他对水的性质格外着迷。在这张素描中,他描绘了水流受障碍物干扰后的流动(上),以及水流从闸门落入水池、形成漩涡的样态(下)。

今日 达芬奇认为空气与水有共通的性质,却缺乏能展示这种设想的工具。宾夕法尼亚大学的加里·塞图斯使用一种名为“纹影术”的显像技术,将本不可见的空气扰动清晰地呈现出来。

我们对达芬奇的童年所知甚少。他父亲可能在他青少年时期发现了他的艺术才华,并把他的素描展现给一位客户,艺术家安德烈亚·韦罗基奥看。后者同意收达芬奇做他在佛罗伦萨工作室的学徒。

达芬奇从一开始就表现得比同门师兄弟出色,也很快抢走师父的风采。目前已知达芬奇最早的独立作品是1473年的阿诺河谷笔墨风景画,那年他21岁。不到几年他便接到第一批画约订单:领主宫内小礼拜堂的祭坛画,以及为奥古斯丁教团修士所画的《贤士来朝》。

达芬奇留下的个人回忆记述很少,但我们对他仍有些许了解。几乎可以肯定他是同性恋者。他喜爱动物,会在市场买下笼中鸟放生。他是长相俊俏的左撇子,拥有令人欣羡的歌声,热情洋溢,又有社交手腕。他会是晚宴上令人愉悦的嘉宾,雪城大学艺术史荣誉教授加里·拉德克说。“他不是那种深不可测、老在沉思,牢骚满腹的天才。”

达芬奇46年的艺术生涯多在佛罗伦萨与米兰度过,他的兴趣不断转移,他也决心要追求到底,致力于追求各种知识。他学习拉丁文,搜集诗作,还读欧几里得与阿基米德。旁人欣然接受眼前所见,他却审视细节──几何的角度、瞳孔的放大──从一个领域跳到另一个领域,同时寻找两个领域之间的关连。他素描花朵与飞行机器,为他的赞助人卢多维科·斯福尔扎公爵设计战争机器,用孔雀羽毛制作礼服装饰,还构思了让佛罗伦萨与比萨之间的阿诺河改道的工程。

达芬奇使用由右至左的工整镜像书写文字,在纸张背面或角落以惊人的细节纪录一切。如今这些记录有些是零散的纸张,有些则装订成册为今日我们所知的笔记本或手抄本。书写内容没有明显的顺序,就算是同一张纸上的内容也是如此,而且相似的主题时常出现在时间相隔数年的不同纸张上。每次他观察到什么事情,脑海中就会浮现某个问题,接着又带出另一个问题。佛罗伦萨伽利略博物馆馆长保罗·加卢齐说:“他是横向思考的。”

在《莱斯特法典》中,达芬奇探索了水如何抵达山顶,最终否决了他原本认定是热把水往上吸的想法。相反的,他了解到水是透过蒸发、成云、然后降雨这个过程不断循环。“比发现山间溪水如何运作更重要的,是发现自己发现的过程,”传记作家沃尔特·艾萨克森说。“达芬奇协助发明了科学方法。”

对达芬奇而言,科学准则──观察、假设与实验──对艺术至关重要。他流畅地游走在两个领域之间,用一个领域中学到的知识补足另一个,弗吉尼亚大学艺术与人文学院副院长弗兰切斯卡·菲奥拉尼说。达芬奇最伟大的天赋便是将知识可视化。她说,“这就是他的特殊才能。”

再也没有比达芬奇的解剖学研究更能清晰证实这点的了。他解剖人类尸体,梳理出里层肌肉组织,观察腿部如何弯曲或手臂如何环抱。和达芬奇同年代的人都会研究肌肉与骨骼结构,以改善对人体的艺术表现方式。“但达芬奇更进一步,”住在罗马的科学史学家多梅尼科·劳伦扎说。“他研究解剖学的方式,已经是真正解剖学家的方式了。”

达芬奇画笔下的一笔一画,都以他笔记中搜集的科学数据为基础。他的解剖学研究深入到关于面部表情的生物学。是哪几条神经造成“皱眉头”或“噘嘴、或微笑、或惊愕”?他在笔记中提出疑问。他对光影的分析,让他能无比细腻地勾勒轮廓。他摒弃了传统的轮廓勾勒,而是使用名为“晕涂法”的技巧来柔化人物与物体的边缘。光学与几何学则成就了复杂精细的透视感,《最后的晚餐》就是最好的例子。敏锐的观察力让他能描绘出笔下人物的情感深度,让他们显得感性而生动。

然而达芬奇的创造才华也是要付出代价的。他不断延宕完成的期限,惹恼了赞助人,而且他有许多作品最后都没完成,包括《贤士来朝》与《荒野中的圣杰罗姆》。学者将这种状况归咎于他热爱探索新主题和他的完美主义。另一个原因是,做某件事情的挑战比满足旁人而把事情做完更重要。对达芬奇来说,过程才是重点,纽约大都会艺术博物馆的素描暨版画收藏负责人卡门·班巴奇表示。“结局其实没那么重要。”

的确,达芬奇透过他在笔记本中研究的事物获得愈多知识,在他的艺术中就愈难看到终点线。“持续作画的同时,”班巴奇解释,“他也了解到一个人可以创造出如此细微的色调渐层,从最高、最强烈的亮度到最深沉的阴影。”以X光分析达芬奇的画作揭露了大量的修改痕迹,称为“原作再现”。无限成为非常真实的概念,并产生实质影响:总是有更多可学。

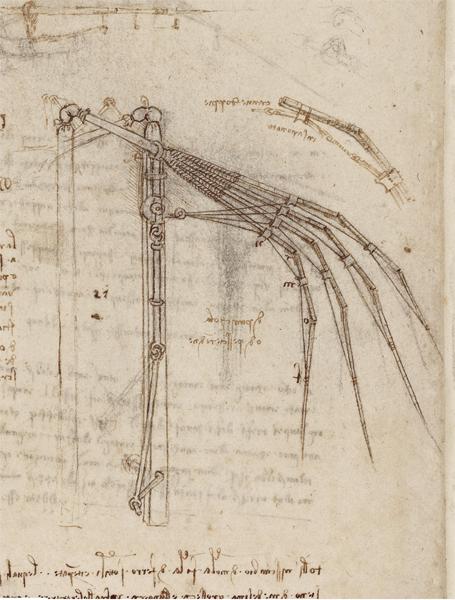

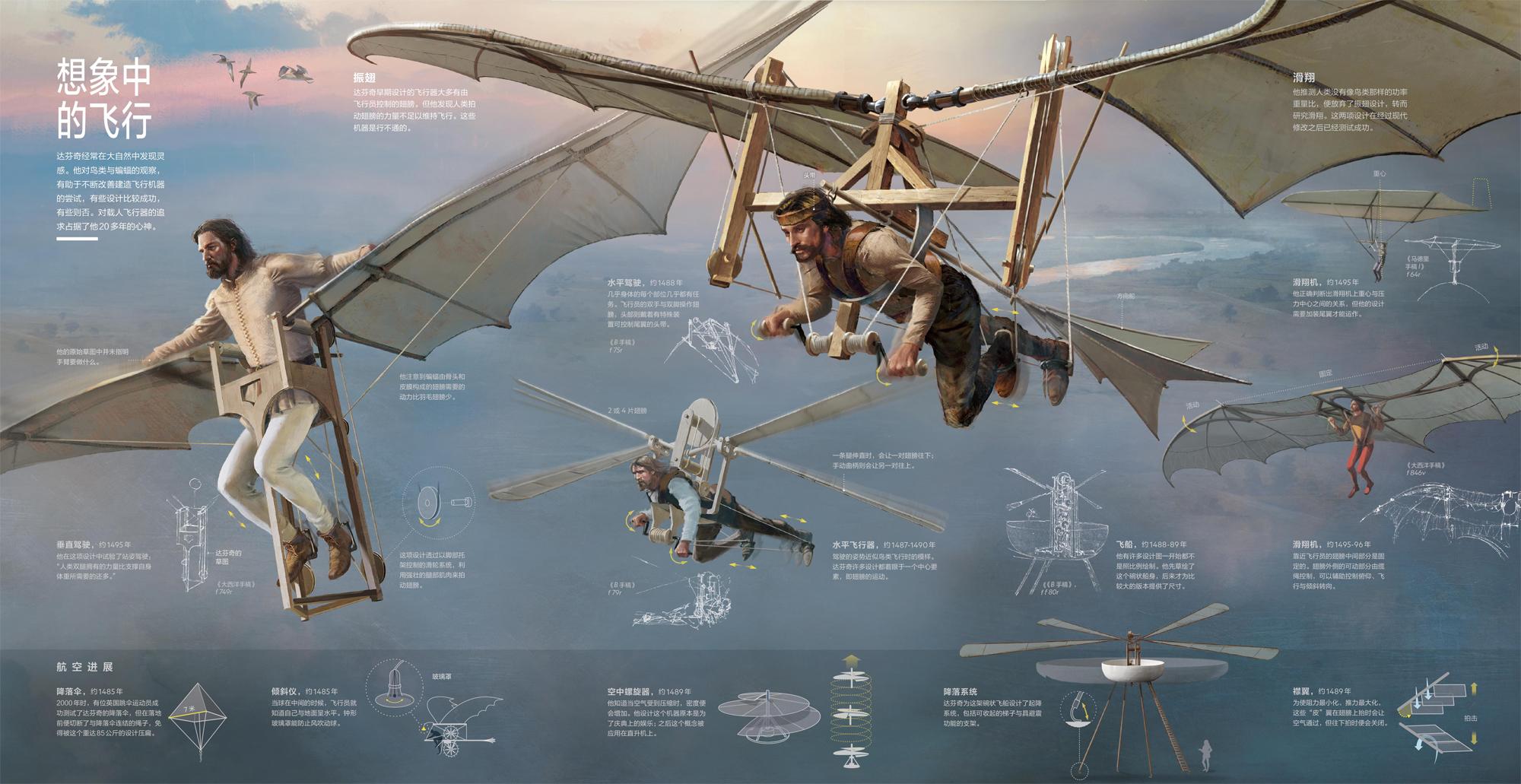

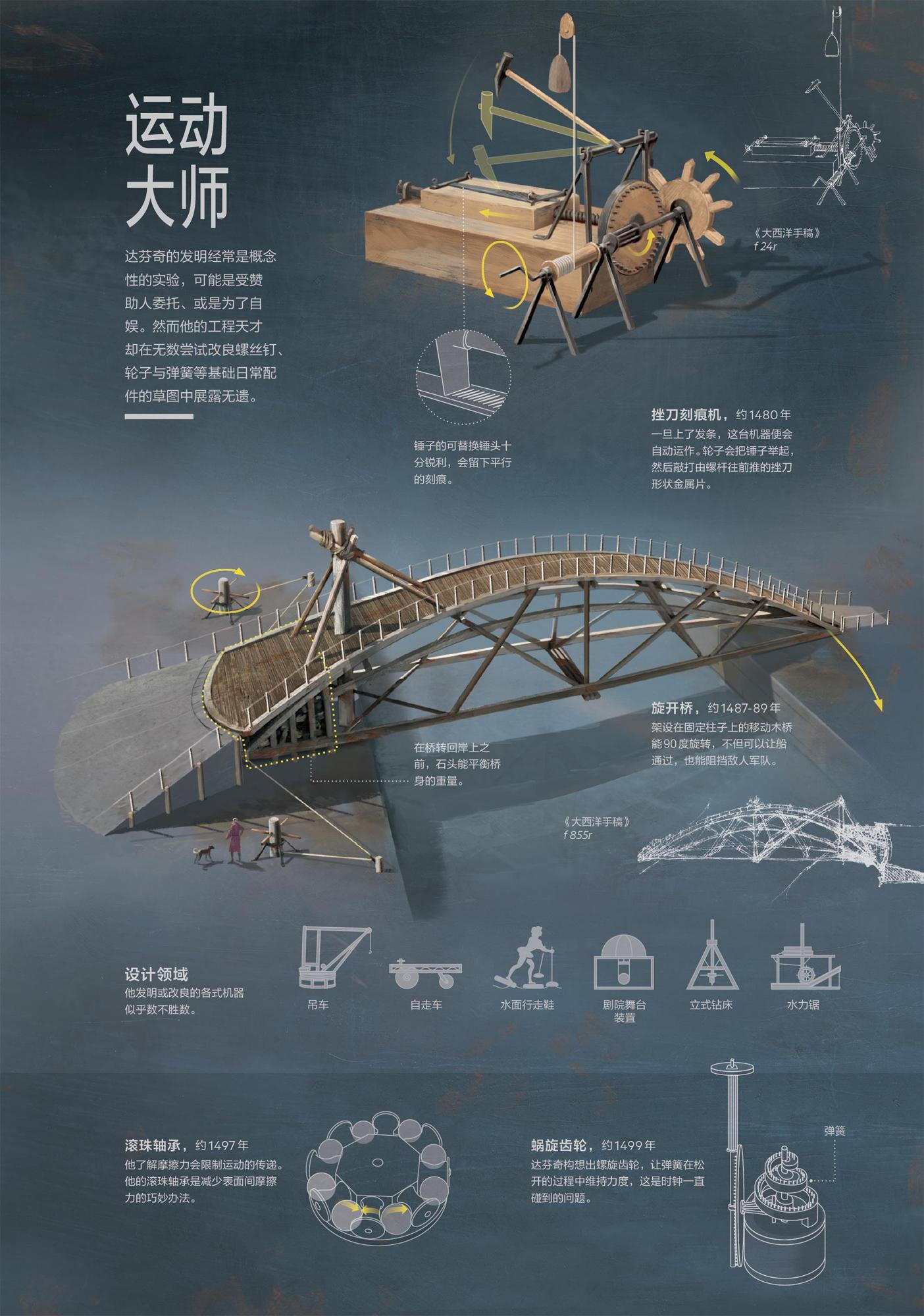

达芬奇工程师 达芬奇深受工程原理吸引,因此设计了桥梁、建筑物与军事装备。他最渴望的是设计出能供人类使用的飞行机器,因此花了20多年研究动物的飞行。《大西洋手稿》中就有一页是他设计的机械翅膀草图。

今日的工程师 在戴维·兰廷克的斯坦福大学实验室里,博士生在特制的风洞中研究风速与湍流对他们的机器鸟“机械鸽”的影响。搜集到的资料能协助他们了解鸟类飞行的原理。

這或许也能解释为什么达芬奇从未出版他的笔记本。他计划要完成针对许多主题的专文,包括地质学与解剖学。但结果他的草图与手稿都留给了忠实友伴梅尔齐去整理分类。达芬奇死后数十年,他的原始手稿有三分之二到四分之三很可能遭窃或遗失。直到18世纪末,大部分尚存的手稿才开始获得出版──而达芬奇过世已经200多年了。也因如此,劳伦扎说:“我们对达芬奇身为一名科学家的遗产所知很少。”

达芬奇的探问、假设与发现,就交托给了那些追随者。数世纪之后,我们仍在追赶他的路上。

如今,达芬奇笔记本的贡献是显而易见的。爱尔兰国立利莫瑞克大学研究生医学院外科学基金会主席J·卡尔文·科菲在几年前进行研究时有惊人的发现:达芬奇在1508年前后所做的一项观察,证实了科菲试图确立的某项理论。科菲研究肠系膜,这是将大、小肠固定在腹腔内壁的扇形构造。自从1858年《格雷氏解剖学》(当时书名为《解剖学:描述与外科》)出版后,学生学到的就是肠系膜是由好几种不同构造所组成。但随着主刀结直肠手术的次数增加,科菲也开始怀疑肠系膜其实是一个连续的器官。

科菲与同事开始深入探究这个组织的构造,以证实这项假设,这时他发现一张达芬奇的素描,上头将肠系膜描绘为一个连续的构造。科菲仍清楚记得那一刻。起先他瞥了那张素描一眼就转开了头。然后他又看了一次。

“我对眼前所见大感震撼,”他说。“这与我们的观察完全相符。就是一幅绝对的杰作。”

2015年,科菲将研究小组的研究发现出版,在一篇综述中,他加入了达芬奇的那幅素描,并在文章中归功于他:“我们现在知道达芬奇的解读是正确的。”科菲也会在科学简报中展示达芬奇的这张素描,惊叹他完整剖析这个器官的能力,这是个复杂的工作,因为这个结构有复杂的层层组织。“他对大自然与生物学的解读非常忠实,”科菲说。“就算在今天,有些外科医师也做不到他所做的。”

达芬奇的视觉敏锐度来自于他对自然设计坚定不移的信仰,不管那是树根还是河马。他写道,人类的才智“永远想不出比大自然更美丽、更简单、或是更合用的创作;因为她的创作既无缺陷,亦不多余。”每条动脉、每个组织、每个器官都有存在的目的──这个启示改变了弗朗西斯·查尔斯·韦尔斯的职业生涯。

达芬奇发明家 达芬奇的笔记本中满是他不曾打造出来的发明,包括这个能让潜水员在水下呼吸的装置。作为和平主义者,达芬奇表明他不会透露如何制造他的水下装备,“因为人性本恶”。他担心这样的新发明可能会被用来破坏船只、害死船上的人。

今日的发明家 达芬奇的水下装备虽然只是初步的设计,却预示了今日军队所使用的装备。在港口城市梅西纳,一位意大利海军特种部队成员正穿着加压潜水服受训,这套装备可潜至水下300米深处。

达芬奇音乐家 达芬奇是很有才华的音乐家,他研究声学、歌唱,还会用高音里拉琴(文艺复兴时期一种以琴弓演奏的弦乐器)即兴作曲。他也设计了许多种乐器,包括鼓、铃与木管乐器。这张草图中他所构思的是一种结合了键盘与琴弦、名为管风琴式中提琴的乐器。之后真的将管风琴式中提琴打造出来的斯瓦沃米尔·祖布里茨基说,达芬奇“设计出一种完美的乐器。”

今日 祖布里茨基在波兰克拉科夫的家中,弹奏他受达芬奇启发而打造出来的管风琴式中提琴。踏板会带动四个包着马毛的圆形琴弓磨擦琴弦、发出悦耳的音乐。

達芬奇制图家 达芬奇曾受命绘制民用和军用地图。这幅描绘托斯卡纳某地区的地图展现出他以艺术技巧传达地理信息的能力。早在航空摄影与高科技编程彻底颠覆制图学之前的几个世纪里,达芬奇已创作出城市与地景的鸟瞰图。

今日制图师 位于弗吉尼亚州的美国国家地理空间情报局(NGA)使用复杂精密的科技搜集地形特征的数据。灾难发生时,NGA的地图能提供重要的信息。图中屏幕上显示的是南极洲的高分辨率影像。

韦尔斯是英国剑桥皇家帕普沃思医院的资深心脏外科医师,1977年,他碰巧参观了伦敦皮卡迪利一带的皇家艺术学院举办的达芬奇解剖素描展。门票一英镑,但收获无价。“真是大开眼界。”他说。

达芬奇探索的范围令韦尔斯震撼不已。在解剖了一位百岁老人的尸体后,达芬奇记下了医学史上第一笔关于动脉粥状硬化的叙述。“人类血管外面这层膜,和橙子皮的一样,”他写道,“随着橙子老化,表皮会变厚,果肉也会因此缩小。”

针对韦尔斯专长的心脏瓣膜,达芬奇的研究也同样具有先见之明。为了解瓣膜的工作原理,达芬奇设计了一个主动脉瓣膜的玻璃模型,里头装满水和草籽,让他能对血液流动的模式和瓣膜的开合有概念。而这些细节要到20世纪60年代才终于得到证实。

最重要的是,达芬奇的素描拓展了韦尔斯的眼界,让他意识到心脏结构与运作机制的精细逻辑——不仅是这个器官的外貌,还有心脏为什么会演化成现在这个样子。一个秋天的早上,在帕普沃思医院的手术室里,韦尔斯站在一位开胸病人身旁,示意我靠近一点。

“看到了吗?这真是太惊人了,”他指着二尖瓣膜说。“想想看,人体得经历多复杂的运作才能长出这个瓣膜。”韦尔斯的外科手法受到他跟达芬奇学来的座右铭指引:构造复杂的瓣膜的每一个部分──瓣叶、腱索、还有乳头肌──都是本来就该在那里的,天生就是为了承受施加其上的外力。这也从根本上塑造了韦尔斯修补损伤瓣膜的方式。“你看到我镊子上小东西了吗?那是破损的腱索,”他说。“这就是问题的根源。”韦尔斯可以选择将整个瓣膜切除,并用人工瓣膜取代,这也是许多外科医师都偏好的做法。

但我却看他辛苦地用Gore-Tex缝线替换每一条腱索,尽可能保留原来的结构。达芬奇不可能预见这样的外科手法,但他确实教了韦尔斯要仔细审视、要停下来思考,并欣然接受瓣膜天生、也非常出色的工作能力;韦尔斯每次主刀心脏手术,都会设法保留这样的功能。“那就是典范转移,”韦尔斯说,他厚达256页的著作《达芬奇之心》汇整了他的深刻见解。

在一大洲之遥以外的地方,达芬奇的《鸟类飞行手稿》(又名《飞鸟录》)则已经渗透入斯坦福大学生物学家兼机械工程师戴维·兰廷克的仿生研究与设计(缩写为BIRD)实验室。参观实验室时,兰廷克递给我一张纸,上头是达芬奇曾经探讨、而兰廷克与他的十位研究生也仍在寻找答案的问题:翅膀在空中的动作如何产生推力?鸟类的肌肉如何控制翅膀的拍动?鸟类如何滑翔?兰廷克说:“他的所有这些问题都是相关的。”

兰廷克与团队拥有连达芬奇也想不出的高科技工具。传感器与高速摄影让他们能测量鸟类飞行时所产生的升力。他们还有一座由兰廷克量身设计打造、测试区有将近两米长的风洞,可以模拟平顺的气流和湍流,让团队了解在不同风况下,鸟的翅膀会如何改变形状。

BIRD实验室最突出的计划之一便是一只叫机械鸽的机器鸟,羽毛翅膀由劳拉·马特洛夫制作,无线电控制系统则由同样是研究生的埃里克·张负责操作。马特洛夫使用能测量到百万分之一米的X光显微镜来判读羽毛表层的特征和相邻羽毛之间的交互作用。骨架与连接羽毛的销接头是用3D打印机制作的。机械鸽还安装了加速计、陀螺仪、气压计、风速传感器、全球定位导航系统(GPS)、罗盘,以及可以把飞行资料传给笔记本电脑的无线电收发器。

一个阴天早上,我与这对搭档在斯坦福附近一处灌丛丘陵碰面,进行试飞。埃里克·张一说“预备!”,马特洛夫便把机械鸽射向空中;我们看着它以每秒10米的速度飞行,直到埃里克让它降落。机械鸽并不只是好看而已。用逆向工程研究鸟类,让科学家能一步步地研究飞行力学,并更了解每一个身体部位的功能——这是达芬奇办不到的事。当年达芬奇带着满腔好奇追查的谜题,现代工程或许有朝一日能找出解答。“我认为我们办得到。”兰廷克说。

达芬奇的笔记本不仅充满清晰的思维,也包含诸多实验性思考,某种契机下一触即发。《大西洋手稿》与数本较小笔记中的素描,便激起了波兰钢琴家斯瓦沃米尔·祖布里茨基的探索。他渴望听见达芬奇的音乐。

达芬奇的众多兴趣之一,便是用文艺复兴时期的弦乐器高音里拉琴即兴弹奏,并在自己的笔记本上研究错综复杂的声学和音乐设计。2009年,祖布里茨基被一张“管风琴式中提琴”的草图震慑住了,那是一种有弓弦的键盘乐器。一种融合了两大乐器家族的乐器,这可能性深深吸引了祖布里茨基,他开始动手打造。

达芬奇的草图中,没有任何一张提供详细的蓝图。祖布里茨基花了四年、每天五小时的时间研究并构想他的设计。他测试了木材样本,认定这个乐器需要61个琴键,并绞尽脑汁想出该如何制作四个包着马毛的圆形琴弓来磨擦琴弦、产生乐音。在把这个乐器化为实体的时候,祖布里茨基靠的也是驱策达芬奇的同一种动力:他的想象力。

成品真是太惊人了。漆成亮蓝色的外观、红色内里,祖布里茨基打造的这架典雅的管风琴式中提琴结合了键盘乐器能同时弹奏多个旋律的多声部能力,还具有弦乐器的敏感度与丰富的情感表現力。达芬奇对音乐,就像他对所有事情一样,从不以常规为满足。

“他对寻找下一个可能性很感兴趣,”祖布里茨基说。

一个夏日的傍晚,在瑞典南海岸的卡尔马城堡,穿着西装背心与闪亮黑皮鞋的他在乐器前坐定,开始演奏文艺复兴时期的音乐。虽然他的管风琴式中提琴看起来像一架小型平台钢琴,但演奏出来的却彷佛是一个弦乐团的丰厚音乐。丰富复杂的音色既洪亮又欢快,令人想起达芬奇画作的微光——这种音乐启承柔和、乐音缭绕而缠绵。

达芬奇对音乐的重视仅次于绘画,甚至高于雕塑,他形容音乐是figurazione delle cose invisibili──形塑无形之物。对祖布里茨基的100多位观众来说,当夕阳开始朝波罗的海沉落、当达芬奇笔记本内几张潦草的涂鸦转化成音乐,这样辉煌的一刻便在城堡里发生了。

乌特·格德克与佩尔·马特松这两位瑞典文艺复兴音乐家,都对祖布里茨基的表演印象深刻,且深受感动。达芬奇“会乐见有人把他的想法带进下一个阶段,”格德克说,“而且还真正做出了实品。”

这是意大利西北部著名的卡拉拉采石场,500年前米开朗基罗曾到这里挑选雕刻所需的大理石。如今这里竖立着一座达芬奇的雕像,由专精机械雕刻的意大利公司托拉特制作,其原作雕刻于19世纪,现在乌菲兹美术馆的柱廊下守望。在制作复制品和原创作品时,工匠们仰赖计算机生成的蓝图、机械精密刻刀、高压喷水器,还有他们自己的手艺。

1516年秋天,达芬奇的最后一次新尝试把他带到了法国昂布瓦斯,在这里,热情仰慕他的法国国王弗兰西斯一世不仅给了达芬奇薪俸,还有任意创作的自由。64岁的达芬奇搬进一座如今称为“克洛斯·吕斯”的小城堡,并带去许多手稿草图,还有三幅从未离身的画作——《施洗者圣约翰》、《圣母、圣婴和圣安娜》和《蒙娜丽莎》。

达芬奇从卧房窗户就能看见国王的城堡。外面卢瓦河谷地的色彩与光线,就像他童年时代的景色。在克洛斯·吕斯城堡的那几年,达芬奇为法国设计了水力工程、草拟了新皇居的设计草图,还为国王安排了好几次欢乐的庆典。除了这些之外,他还享有单纯的乐事:喝汤。

1519年5月2日,达芬奇去世,享年67岁。之前,他完成了一系列洪水素描,描绘风起浪涌的灾难景象。猖獗肆虐的漩涡湍急翻腾,多以黑色粉笔画就。在人生的最后,达芬奇的目光一如以往,转向了大自然。

今天的克洛斯·吕斯已经成为达芬奇的生活纪念馆,坐落一片开阔绵延的园区中,那里长满鼠尾草与其他达芬奇曾描绘过的种种植物。孩子们在拋物线外型的旋开桥与龟殻状的装甲战车上玩耍;这些都是按照达芬奇的笔记打造的。在一个阳光灿烂的日子里,克洛斯·吕斯的主管弗朗索瓦·圣布里斯走在园区里,说他希望达芬奇度过人生最后几年的这处居所能够启发后人。

许多人有同样的目标。新的研究为未来的学者提供了养分。劳伦扎与坎普合作,重新分析《莱斯特手稿》,结果发现这本手稿可能影响了现代地质学的诞生。而在仔细钻研达芬奇生平与作品20多年后,美国纽约大都会艺术博物馆的班巴奇也将出版一套四册的大作——《重新发现列奥纳多·达芬奇》。

达芬奇的笔记本也开始触及更多群众。加卢齐率先为《大西洋手稿》——最大的一本达芬奇笔记——建立简洁且有搜索功能的数据库。艾萨克森设想有一天,会有一个国际合作团体将所有笔记本内容完整翻译并加以数字化。他说:“然后,我们就会看见达芬奇最精彩的样貌。”

正如达芬奇追求知识永无止境一样,他的笔记本也已准备好,等待世人的重新发现与传承。

“我一直以为我已经做完达芬奇了,”研究达芬奇并撰写相关文章已经50年的坎普说,“但他一直回来。”