十三至十五世纪伊斯兰地区对龙泉青瓷的仿制

2019-08-03奈杰尔武德

奈杰尔·武德 著

克里斯·多赫蒂 著

闻雯 译

奈杰尔·武德(Nigel Wood):英国威斯敏斯特大学陶瓷专业

荣誉教授,牛津大学考古学院荣誉研究员。主要研究方向为中国、韩国和中东陶瓷的技术史。代表作有《中国釉彩》(Chinese Glazes)、《中国科学与文明》(Science and Cultural in China)有关陶瓷技术的章节等

克里斯·多赫蒂(Chris Doherty):英国牛津大学考古学实验室地质考古学家和陶瓷专家,主要研究方向为古代技术及古代工艺材料

闻 雯:英国牛津大学考古学博士。主要研究方向为中国陶瓷与

伊斯兰陶瓷的贸易和交流、中东伊斯兰艺术与考古

十三世纪至十五世纪,中国龙泉青瓷通过海上贸易大量进入中东地区,乃至当考古学家对位于波斯湾的霍尔木兹港进行调查时,不禁感叹其为「青瓷坟场」。由此,中东本土也产生了大规模的仿青瓷现象,

而这对原有的伊斯兰陶器制作技术是极大的挑战。伊斯兰陶工面临着胎釉原料、烧造窑炉、耗费能源等一系列问题,但最终成功烧造了在釉质、釉色、器形等外观特征均与龙泉青瓷非常相似的仿制品。这些中东仿制品代表了陶瓷化学的创造性胜利,并在中东地区成功持续生产了几个世纪。

十三世纪末至十五世纪,中国龙泉青瓷经由多条海上交通路线大量输出:一些向东到达了日本和韩国,另一些则向南运至越南和菲律宾;更多的龙泉青瓷继续向西到达了东南亚地区,诸如泰国、缅甸和斯里兰卡等国。此时期最长的贸易路线超过了七千海里(约一万三千公里),直至中东地区,满足了伊朗、叙利亚、埃及和伊拉克等地区当时的诸多伊斯兰国家对龙泉青瓷的需求。霍尔木兹港(Hormuz)正是这些伊斯兰地区接收龙泉青瓷的主要港口。

如此广泛的国际贸易得以形成,有赖于位于浙江省西南、福建省北部岩石高地上体积庞大的龙窑— 其以木柴为燃料,烧造了数以百万、质地坚硬且施厚釉的龙泉青瓷。这些龙泉青瓷烧造完成后,经河流运输至中国东海的海港,如庆元(今宁波,宋时称明州,元时称庆元)、温州和泉州。

来自中国的瓷器给接收这些瓷器的国家带来了深远的影响,促使当地(如日本和埃及)出现许多仿制龙泉青瓷的现象。中国龙泉青瓷在本土以外地区的仿制成为世界陶瓷史上一个重要的议题。

从远东地区的仿制谈起

远东地区国家拥有充足的、耐高温的土壤,因此当地窑工能够使用当地的瓷土和釉仿制龙泉青瓷。有时,一些来自中国且了解青瓷制作工艺的工匠也会定居在这些国家,进一步帮助这些国家仿制龙泉青瓷。尽管东南亚地区的仿龙泉瓷器也经过高温烧造,但受限于其所使用的瓷土的质量,其胎仍显得较为粗糙且玻化程度较低。同时,这些仿制品的釉也与龙泉窑瓷器釉的玉质光泽不同,或较薄且闪亮,或呈糖霜状而哑光。尽管如此,还是可以从这些仿制品中看到十分显著的龙泉窑瓷器风格特征。这一时期常见的仿制品器形主要是两类:一为宽沿浅腹大盘,常装饰有辐射状分布的槽纹;一为较小的外壁饰有多面雕刻纹饰的莲瓣碗。

这一时期,向东出口至琉球王国、日本和朝鲜半岛的龙泉窑瓷器数量十分庞大,但这些地区对龙泉窑瓷器的仿制似乎并不是那么直接。自十三世纪起,日本就是龙泉青瓷的重要市场之一,发现了九十余处出土龙泉青瓷的地点。然而,陶瓷技术在日本其实发展得很缓慢,尾张国(Owari Province, 大约位于今爱知县的西部,是日本古代令制国之一,相当于中国古代的州或省)的濑户窑(Seto kilns)曾生产过一些简单的龙泉青瓷仿制品。直至十七世纪,在琉球发现了适合制瓷的材料后,仿制龙泉青瓷才真正变得可行。其利用多室阶级龙窑(与龙窑一样也是依山而建,但是由多个窑室串联而成,烧造时更容易控制温度且使温度均匀),并用与中国龙泉瓷器相似的原材料和制作方式,生产出了一批中国境外最为成功的仿龙泉青瓷。

朝鲜半岛地区虽然早已有了由越窑瓷器发展而来的复杂的青瓷传统,却对龙泉青瓷仿制较少。其中可能的原因是,其食物及饮食传统决定了他们并不太需要龙泉窑器形的餐具(如龙泉窑中常见的大盘)。如果仅从外形来看,有一类高丽青瓷莲瓣碗会被人们误认为是对龙泉青瓷的仿制。然而,这些高丽青瓷莲瓣碗主要生产于十二世纪早期,比龙泉青瓷早近一个世纪,说明其不可能是龙泉青瓷的仿制品。事实上,这些莲瓣碗可能是仿定窑白瓷,后者早在十世纪末期便开始出现莲瓣碗类器形。

阅读链接

中东地区仿制中国陶瓷的先锋—伊拉克

—

◎ 中东地区仿制中国陶瓷的技术是古已有之的。九世纪,伊拉克地区在陶瓷的仿制和创新上取得了重大突破(尽管目前尚未发现相关窑址)。其仿制的中国陶瓷器包括唐代北方白釉陶瓷器(包括那些经高温烧造的白瓷)和多彩陶瓷器(包括来自北方的三彩陶器和南方的长沙窑陶瓷器)。这些伊拉克陶仿制品展示了当地陶工如何运用精湛的技艺使本土材料呈现出中国陶瓷的特征—这是一项难度倍增的任务,因为当地陶工使用的是与中国陶瓷完全不同的原材料。而在此之前,中东地区鲜有精美的釉陶,在这些伊拉克釉陶上体现出的试验和创新,为后世中东陶瓷器(尤其是锡釉陶器)风格的形成奠定了技术基础。

◎ 关于伊拉克地区仿制中国陶瓷器的详细情况,参见RawsonJ., TiteM. & HughesM., The export of Tang sancai wares: some recent research, Transactions of the Oriental Ceramic Society 1987-1988, 52, London 1989, 39-61; Wood N., Doherty C. & Rosser-Owen M., A Technological Study of Iraqi Imitations of Chinese Changsha Wares and Chinese Sancai Wares found at Samarra,Gu Taoci Kexue Jishu( 《古陶瓷科学技术》)8: ISAC ’09, Beijing, 2009, 154-180.

中东地区仿制中国陶瓷

在「全球范围对龙泉青瓷的仿制」这一议题下,还有一个重要但较鲜为人知的研究主题,便是中东地区对龙泉青瓷的仿制。中东的龙泉青瓷仿制品可能是十三至十七世纪埃及、波斯和叙利亚的一些窑址生产的。尽管这些中东地区的仿龙泉青瓷器仍有诸多尚未明确的问题,但其生产数量之大— 占据了同时期中东地区生产的所有釉陶产品相当大的比例— 是有目共睹的。

中东地区陶工在瓷器生产中面临的最大问题就是缺乏耐高温的原材料—当地主要产出的是一种低熔点的钙质陶土。而中东地区如何使用本土原料经低温烧造以仿制高温烧造的瓷器正是本研究主题中的重要论题,因为许多中东龙泉青瓷仿制品的釉质、釉色和器形在外观上都达到了与龙泉青瓷极其相似的程度。然而,另有一些仿制品的釉色更接近蓝绿色(即更接近早期中东地区陶瓷器的传统釉色),而不是龙泉窑常见的青绿釉色,还有一些仿制品的器形实际是中东地区传统的金属器的器形。所有这些不寻常的「中东青瓷」引发了诸多关于其制作、施釉和烧制的疑问。本文就将重点探索这些技术应对层面的问题。

福斯塔特留下的珍宝

本文主要研究对象为福斯塔特(Fustat)遗址(位于埃及开罗附近)出土的陶器残片。这些陶器残片现存牛津大学考古与艺术史研究实验室(The Research Laboratory for Archaeology and the History of Art at Oxford University),是美国科学家和考古学家亚历山大·卡其马奇克(Alexander Kaczmarczyk)在二十世纪七十年代末至八十年代初采集的,其年代大致为马穆

〇年~一五一七年,是阿拉伯人于埃及建立的王朝,国家宗教为伊斯兰教)。

马穆鲁克苏丹国的首都开罗位于福斯塔特北面,在法蒂玛王朝(Fatimid, 九六九年~一一七一年)和阿尤布王朝(Ayyubid,一一七一年~一二五〇年)时期为一个占地很大、有护城墙的城市。十三世纪中期,福斯塔特成为此区域的工业中心和繁荣的港口(主要处理自红海进口的奢侈品贸易)。至一三四〇年左右,福斯塔特的人口数量已达五十万,这个繁荣、有活力的伊斯兰世界贸易和文化中心进口了当时已知世界的各个角落的纺织品、金属器、陶瓷和玻璃器。然而,福斯塔特在十四世纪中期便迅速衰落(可能与一三四七年流行的瘟疫有关),因此前述牛津大学所藏的大多数陶器残片的时代应为十三世纪中期到十四世纪中期之间,而这一时期也恰是中国龙泉青瓷生产的鼎盛时期。卡其马奇克收集的这批陶瓷碎片中约有二十件仿东亚青瓷,此次研究选用了其中的九件。

日本考古研究队自二十世纪六十年代便开始在福斯塔特遗址做发掘工作,并对福斯塔特出土文物的背景进行了详细研究。其中发现了许多中国陶瓷碎片,包括龙泉青瓷、耀州窑类型的瓷器、青白瓷和卵白釉瓷,所有这些中国陶瓷都成为了中东陶工模仿的对象。而在福斯塔特发现的中国瓷器仿制品似乎以仿制龙泉青瓷为主,弓场纪知(原日本出光美术馆馆长,中国陶瓷研究学者)记录到:「在福斯塔特仓库中共有一千六百七十七箱马穆鲁克时期陶瓷器,几乎所有箱里都包含有绿色釉陶,显示了龙泉青瓷对同时期埃及陶瓷器的重要影响。」

此外,发现于福斯塔特的十三世纪末至十六世纪时期的中国陶瓷也以青瓷为主(其余都为景德镇青花瓷),龙泉窑瓷器的比例占到了总量的百分之八十七左右。这一比重也适用于在东非肯尼亚发现的龙泉瓷器:「……近期被中国考古学家研究的来自肯尼亚三十八个遗址的九千五百五十二片陶瓷碎片,年代鲁克苏丹国时期(Mamluk Sultanate, 一二五在公元十四到十五世纪期间,龙泉窑瓷器占据了百分之八十三到八十九的中国陶瓷器总量。」(Zhao Bing 2015, Chinesestyle ceramics in East Africa from the 9th to 16th century: A case of changing value and symbols in the multi-partner global trade, L’Afrique orientale et l’océan Indien: connexions, réseaux d'échanges et globalisation, p.1-50)大量的中国青瓷在波斯湾入口处的霍尔木兹岛被发现—霍尔木兹是十四世纪起中东地区进口中国陶瓷的主要港口之一。它就像一座青瓷的坟场,德里克·肯尼特(Derek Kennet, 英国考古学家)指出,数量惊人的龙泉青瓷在此被发现,「甚至在最低级别的乡村地区」。近年来在霍尔木兹发现的一些高质量的龙泉青瓷碎片「与在龙泉枫洞岩窑址(临近龙泉大窑遗址)发现的贡御青瓷相似」,据推测,「在霍尔木兹岛发现的明代早期中国陶瓷碎片可能是郑和远航中进行的非正规贸易和交换的结果」。(Lin Meicun, Zhang Ran, 2015,Zheng He's voyages to Hormuz: the archaeological evidence, Antiquity, 89, p.417-432)

扑朔迷离:中东龙泉青瓷仿制品的模本

前文已谈及,中东地区发现的大量中国青瓷只是广泛的海上陶瓷贸易的一个方面— 浙江省有多达上百个服务于外销青瓷的窑场。同时,也有很多江苏、福建和广东的瓷窑址生产越窑和龙泉窑类型的产品,促进了海上贸易。龙泉窑瓷器拥有异常坚硬的胎体,且施以质地坚硬、由二价铁离子和三价铁离子着色的淡绿色高温厚釉。如此高的质量使他们成为理想的贸易商品。从东南亚海域发现的两艘沉船— 十世纪的井里汶沉船(Cirabon shipwreck)和约一四〇〇年的「龙泉」沉船 (「Longquan」wreck)—就可一窥当时中国青瓷出口贸易的规模。井里汶沉船发现于爪洼海西岸,载有约十万件越窑瓷器和约四万件中国白瓷。「龙泉」沉船发现于马来西亚东海岸,其巨大的残存船体(长三十余米)上载有约十万件陶瓷器:百分之四十为中国青瓷,百分之四十为泰国青瓷,剩余百分之二十为泰国彩绘陶瓷。

阅读链接

中东地区仿青瓷制品的流行区域

—

◎ 中东地区仿青瓷制品不仅流行在马穆鲁克苏丹国的领土上(即埃及和叙利亚),也流行在与之相邻的蒙古汗国中(主要指波斯地区)。英国研究者哈顿曾表示:“埃及和叙利亚陶工精于仿制,大量当地制造的仿龙泉青瓷从诸如福斯塔特、亚历山大(Alexandria,位于埃及)、阿勒颇(Aleppo,位于叙利亚)和哈马(Hama,位于叙利亚)等遗址出土,然而,在伊朗出土者却相对较少,也许未来的考古发现会否定这点。”另外,在其博士论文中提到 Takht-I Sulaymān遗址出土的陶瓷器“提供了充分的证据证明伊朗在伊利汗国时仿青瓷的制造,德黑兰伊斯兰博物馆和柏林博物馆均有相关藏品”。

正如「龙泉」沉船的货物组成显示的那样,许多东南亚仿龙泉青瓷产品也常和中国青瓷一起向西大量输出。例如由日本金泽大学(Kanazawa University)的佐佐木达夫和佐佐木森英主持发掘的阿拉伯联合酋长国祖尔法(Jolfar)遗址就出土了东南亚的仿龙泉青瓷产品。对祖尔法遗址出土的部分仿龙泉青瓷与来自泰国北部与缅甸南部的窑址中出土的青瓷进行比较,其岩相分析(用于分析材料制品的物相组成和显微结构特征的研究,可了解陶瓷胎中的矿物种类、粒径大小、分布情况以及瓷釉的玻璃化程度和微观结构等信息)显示,这些祖尔法遗址出土的仿龙泉青瓷是来自十三世纪末到十五世纪初缅甸南部窑址(端迪镇Twante Village)。因此,一个令人困惑的问题出现了:一些时代稍晚的中东陶器究竟是对龙泉青瓷本身的仿制,还是对龙泉窑仿制品(比如泰国与缅甸的仿龙泉窑制品,甚至是其他中东地区的龙泉窑仿制品,毕竟龙泉青瓷的风格在中东地区流行甚广)的仿制?

关于中东地区的陶瓷烧造窑址问题,前述卡其马奇克收集的二十件仿青瓷碎片中,有六片是烧至变形或有瑕疵的废品,因此可以推断这六片是埃及当地制造的。六片中有三片为白色的熔块胎陶(Stonepaste或称fritware中东地区常见的一类胎体,后文会给出详细的解释),还有三片为浅棕色硅质胎体。至于其他十四片,因为福斯塔特是当时的贸易中心,所以其有可能是埃及制造,也有可能来自波斯(即今伊朗)或叙利亚。因此关于本文将要研究的样品(出土于福斯塔特遗址的灰坑),其来源尚不能确定。事实上,现今我们对伊斯兰世界生产的仿制青瓷(即使其是此时伊斯兰世界最为流行的陶瓷风格之一)状况所知甚少。

胎釉分析与结果— 从配料到烧造

本次分析是在前述国际贸易、当地仿制和考古发现的背景下进行的,选取了卡其马奇克在福斯塔特遗址收集的九片陶瓷片,主要运用了扫描电子显微镜(Scanning electron microscopy, 简称SEM ,被运用在显示胎体和釉的结构上)和能量色散X射线谱分析(Energy dispersive analysis, 简称EDA,用于分析陶瓷胎釉的化学元素)技术,研究其胎体和釉质的成分范围。

胎体的化学成分和结构

中东的仿青瓷产品与中国所产的龙泉青瓷有一个主要的区别:中东地区的仿制品实际是使用人工合成的、富含石英并以玻璃作为助熔剂的陶器,这种胎体被称为熔块胎陶。熔块胎陶作为胎体材料在十一世纪早期的波斯就已出现,随后逐渐被整个伊斯兰世界用于制作精致的陶器,至今仍被广泛使用。

成书于一三〇一年,由阿布·卡西姆·卡萨尼(Abu’l Qasim Kashani, 蒙古宫廷历史学家,也是喀山著名陶艺家族的一员)撰写的波斯陶器制造著作中记录了熔块胎陶的配方— 十份粉碎的石英,一份玻璃粉末和一份粘土。而采用熔块胎陶制作器皿的时间,恰好与中东地区大量出现中国陶瓷(如白瓷和龙泉窑瓷器)的时间吻合。福斯塔特出土陶瓷碎片的分析显示,其胎体为高硅质胎体(硅的质量百分数含量为百分之七十五点七至八十九点八),且常见未熔化或半熔化的玻璃颗粒、间质性玻璃(interstitial glass)和少量钙质粘土残留—这些都证明福斯塔特出土陶瓷的胎体制作使用了熔块胎陶。

熔块胎陶具有明显的硅质胎体特征,并常伴有玻璃质和颗粒质的断口,这或许表明石英(二氧化硅)和玻璃是当地用以仿制中国瓷器的原材料。然而,熔块胎陶在结构上远比它所模仿的龙泉瓷器要脆弱,因为其缺少针状莫来石晶体(mullite)— 一种普遍存在于大多数中国高温瓷器的物质,可以增加其自身强度。

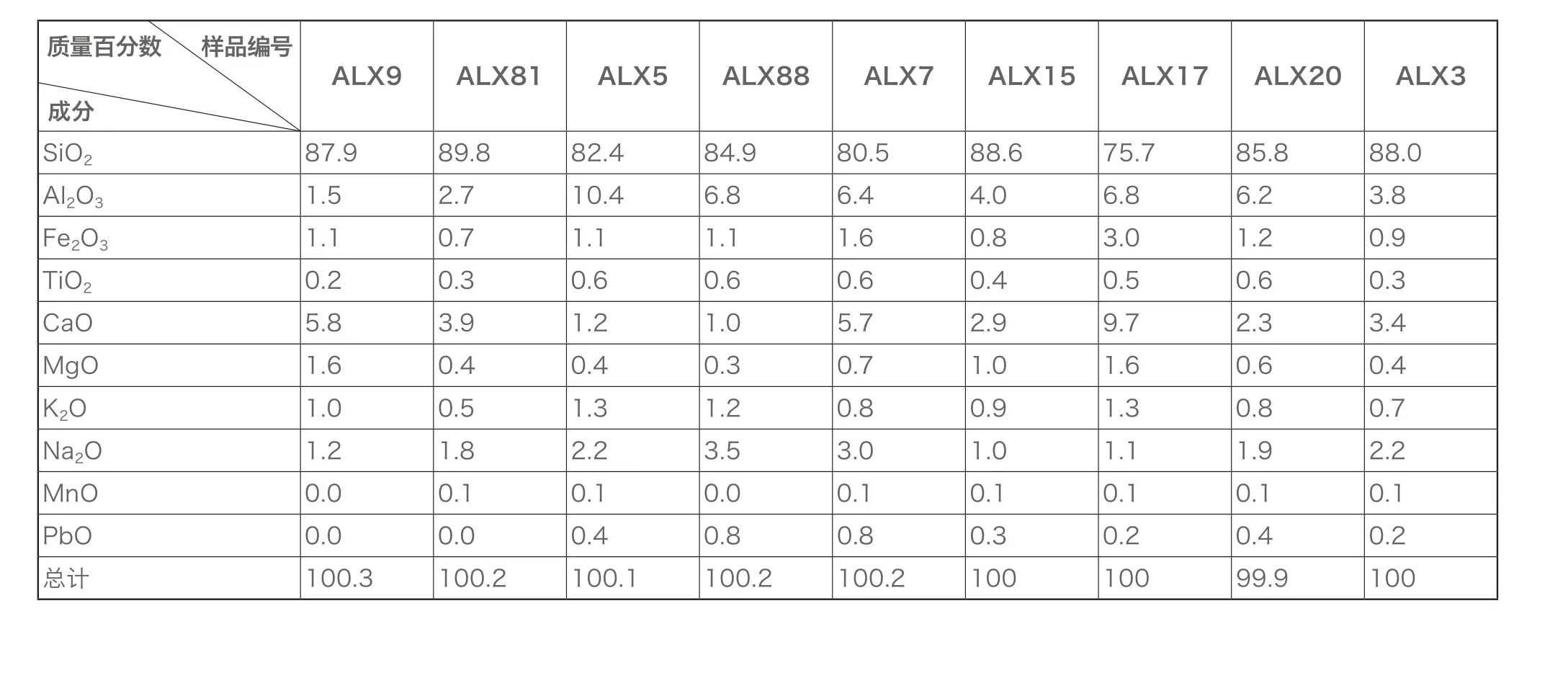

表一 福斯塔特遗址出土的马穆鲁克时期青釉陶瓷碎片胎体成分表

在福斯塔特出土陶瓷碎片的胎体成分表(见表一)中,氧化钠的含量(质量百分数为百分之一至三点五)指示了玻璃成分(玻璃的主要成分为氧化硅、氧化钠及其他氧化物)。此外,九件陶瓷样品中有七件含有氧化铅(质量百分数为百分之零点二至零点八左右),通过此含量并结合斑点分析(测试矿物成分的一种方法)表明氧化铅是来自样品胎体内半熔化的玻璃颗粒。胎体成分中的氧化钙则应与石灰碱玻璃和钙质粘土有关。然而,每一陶瓷碎片的

化学成分(氧化硅类型、添加的玻璃成分及数量)、原料的粉碎程度、原料的纯净度都不同,说明中东陶工在利用主体为熔块胎陶的配方之下还有着许多操作上的细微差别。而这也许不是简单的地质差异上的问题,因为在福斯塔特出土的陶瓷废品(可能是福斯塔特当地烧造的,应都使用的是本地原料)也显示出了不同的胎体成分。

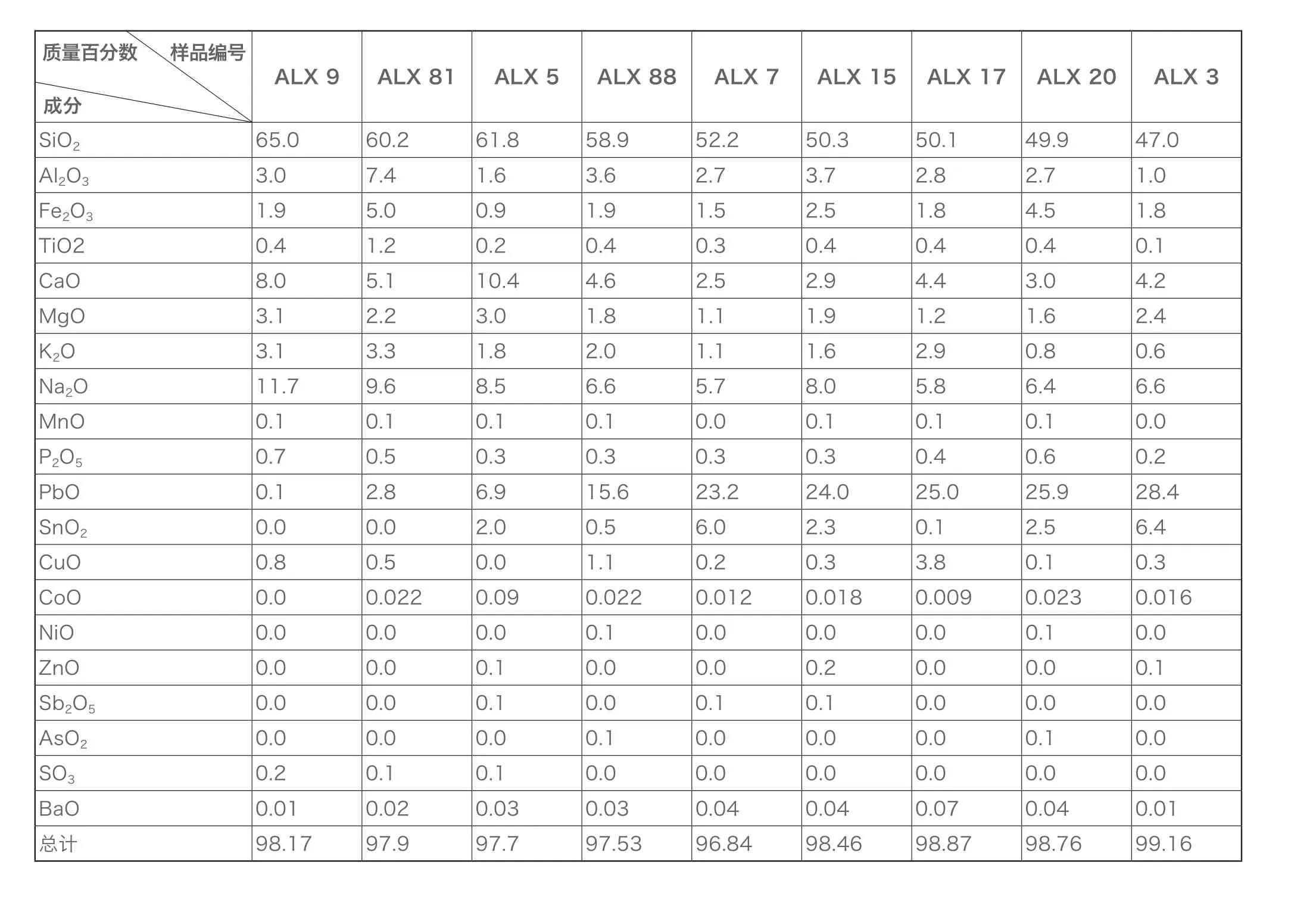

表二 福斯塔特遗址出土的马穆鲁克时期青釉陶瓷碎片釉层成分表

釉的原料与配方

本次研究也对马穆鲁克时期青釉陶瓷碎片的釉层成分进行了分析研究。中东地区釉的制作发展与其玻璃制作传统紧密相连— 前者就是从后者发展而来的。在原材料方面,即使地中海和中东地区的玻璃器在成分上通常十分相似,但也显示出了差异显著的制作方式。其中一种制作方式,是将富含二氧化硅的材料与高钠蒸发盐矿物材料(例如古代湖泊里的盐)混合,使用这种方法的典型是古罗马玻璃器。第二种制作方式是将二氧化硅与富含钠的植物灰混合,这是伊斯兰玻璃以及之后的威尼斯玻璃的典型配方。钙元素是石灰碱玻璃或石灰碱釉中的第三种必要元素(其他两种元素为硅和钠),古罗马玻璃中的钙元素通常来自含有贝壳的沙子,伊斯兰玻璃中的钙元素则来自植物灰。因此,许多传统中东和地中海地区的玻璃主要采用的是二元配方(例如将钙质沙子与高钠蒸发盐混合,或将硅质岩石与高钠草木灰混合),虽然最终熔化后的成分相当于三部分(二氧化硅、氧化钠和氧化钙)的混合— 即通常所知的钠钙玻璃。

前述波斯喀山学者阿布·卡西姆·卡萨尼记录了利用第二种玻璃器的制作方式— 将粉碎的二氧化硅和高钠植物灰构成的混合物碾成细末来做釉。这种方法基本上可视为利用玻璃的制作工艺来制作釉。中东工匠制釉还存在另一种常见的情况,即将一种粉状的玻璃体—「锡灰」(氧化铅和氧化锡的混合物)—加入到钠钙玻璃的制作配方中,随后一起被熔化,再研磨成粉末状,用以制造出精致不透明的白色釉。在波斯,这种不透明白色釉通常在拉斯特彩(lustrepainting, 伊斯兰釉上彩的一个重要品种,其特点是图案在器物表面散发出明显的金属光泽)中使用。

釉的主要成分

本次考察研究的九片马穆鲁克青釉陶瓷片釉层的化学成分表见表二,将其中的氧化铅含量由低到高排列绘制成马穆鲁克青釉陶瓷的釉层主要成分图表可知,样品ALX 9的釉层中不含有铅,基本属于钠钙玻璃,而有六片约含有质量百分数为二十至二十八的氧化铅。另一点值得注意的是,当氧化铅含量(釉层主要成分图表中的紫色部分)上升时,二氧化硅的含量(釉层主要成分图表中的蓝色部分)便下降。事实上,这次所测得的釉层成分的区间范围包含了从钠钙玻璃至硅、铝、铅氧化物的共晶混合物(Eutectic, 是指由两种或多种元素组成的、能在比各组分熔点更低的温度下形成单一化合物,由此制造的釉通常具有很好的化学稳定性、较低的熔点等优点)。前者是高硅含量的复合物,而后者的二氧化硅含量较低,因此二氧化硅含量在釉层成分中呈现出逐渐下降的趋势。从马穆鲁克青釉陶瓷的釉层主要成分图表中还可看出本文分析的马穆鲁克青釉陶瓷片釉层的成分与钠钙玻璃、铅玻璃组成的混合物(即图表中的右组所示)的关系— 这些釉中的铅含量止于百分之五十的钠钙玻璃和百分之五十的铅玻璃(主要为二硅酸铅,lead bisilicate)混合后的所显示成分,而多数釉的成分在钠钙玻璃和铅玻璃配比为六比四到五比五的区间内。在实际生产中,工匠可能采用了经机械搅磨成粉的钠钙玻璃与粉末状的富锡、铅的铅碱玻璃,并依据不同比例混合制成釉,这正与阿布·卡西姆的记录相似。

阅读链接

奥吞锥

—

◎ 奥吞锥是一种用于推测陶瓷烧成温度的测试工具,其不同型号代表其成分不同,故而其软化的温度也不同,将其置于陶窑内部观察其软化程度就可以推测出烧成温度。由于陶瓷生产过程是一个温度与时间结合的过程,因此相较单纯运用燃烧温度进行描述,奥吞锥可以更准确地体现出这种温度和时间的作用。

烧造温度

许多中东传统陶瓷对釉的制作都力求达到前述共晶混合物的状态,而这经常需要通过大量的实验才能达成。当釉的结构如前述背散射SEM 图像(样品编号ALX 7 ALX 3)中显示那样有少量的氧化锡(质量百分数为百分之六)且在氧化气氛中烧成而出现不透明状态时,其最终的烧成温度在六号奥吞锥(Orton Cone 06,995℃, 每小时60℃; 或 1010℃, 每小时150℃ )左右。这应就是本次考察的九片釉陶的烧造温度范围。

氧化锡的应用

从马穆鲁克时期青釉陶瓷碎片釉层成分表(即表二)可知,本次研究的九片马穆鲁克青釉陶瓷中有五片含有氧化锡,质量百分数为百分之二至六。前述已提及,氧化锡可以使伊斯兰陶瓷器的釉变白、变不透明。最初,这种釉被用来仿制中国瓷器或带有白色化妆土的炻器,以及长沙窑的一些陶瓷器类型。用锡元素制造的不透明釉在中东地区也被用来作为陶瓷绘制的白色背景,从而绘制拉斯特彩或绿色(氧化铜为主要着色剂)、蓝色(氧化钴为主要着色剂)纹饰。然而,笔者在研究九至十世纪伊拉克萨马拉(Samarra)遗址出土的陶瓷时,发现了氧化锡更为具体的使用方式:一片伊拉克当地仿长沙窑高温琥珀色釉的釉陶釉层中含有百分之二的氧化锡,从而呈现出中国灰釉的朦胧之效。因此,氧化锡并不总是和白釉联系在一起。在中东陶瓷中,氧化锡也被大量使用在青瓷仿制品中,本文所研究的马穆鲁克青釉陶瓷中就利用了氧化锡以模仿龙泉青釉的玉质半透明效果。

釉的厚度

中东陶工使用的另一模仿龙泉青瓷釉特征的技法是施厚釉,本文研究的九片釉陶平均釉层厚度在零点六毫米—甚至可与龙泉青瓷本身釉的厚度(通常在零点四至一点七毫米)相提并论。龙泉瓷器的厚釉是通过多次施釉达到的,中东釉陶则没有显示出多次施釉,因此这些马穆鲁克青瓷的釉的厚度是如何实现的现在仍然未知,其中一种可能性是在制釉悬浮液中加入了胶体。

釉的着色

中东地区陶工在模仿进口中国青瓷釉时面临着模仿高温釉的技术难题,中国的高温釉是大约在一千二百四十摄氏度的还原气氛中烧造而成的,由铁离子和钛离子着色。二价铁离子的自然色加上少量三价铁离子,在高温釉中且含量低于百分之二的情况下,就可使釉呈现出冰蓝色。然而,当釉中氧化钛含量高于百分之零点二时,釉色会变绿;随着氧化钛含量的升高,釉色愈加变绿,这可能是由于在还原气氛中钛离子会对二价铁离子造成氧化作用,最终使釉中的三价铁离子(自身为琥珀色)的比例增加,使蓝釉变绿。氧化钛是远东制釉原料中非常常见的天然杂质,因此显绿色的青瓷远远多于显蓝色的青瓷。

远东地区的窑炉温度可达九百至一千二百摄氏度,且烧造时为还原气氛,这在伊斯兰陶瓷的烧造中是见不到的,即使伊斯兰陶工已认识到了这一烧造条件。这是因为这些伊斯兰陶瓷的釉中含有氧化铅,会导致其在还原气氛中起泡、变黑(此效果在编号ALX3的样品上最为明显)。伊斯兰拉斯特彩陶烧造中会采用还原气氛,但是作用在未烧造的釉上颜料上,并且烧造温度低于釉的熔点(基本在五百至六百摄氏度)。

依据马穆鲁克时期青釉陶瓷碎片釉层成分表的结果显示,伊斯兰陶工在仿制中国青瓷颜色时采取的主要措施是:在氧化气氛中,将氧化铁和氧化铜在釉中熔融以提供三价铁离子和二价铜离子。三价铁离子呈琥珀色,二价铜离子呈蓝绿色(或在铅含量更高的釉里呈翠绿色)。也就是说,氧化铁和氧化铜按照不同比例被混合以使釉呈现不同色调的青色。

釉着色的另一实例:氧化钴的使用

本次研究的九片马穆鲁克青瓷样品中有七片氧化铜含量超过了百分之零点二— 这一含量足以使釉具淡蓝绿色,同时使釉中的氧化铁变得更绿。然而,在编号ALX 5和ALX 20这两件样品中,氧化铜的含量过低(分别是零和百分之零点一),无法在氧化焰中提供任何显著的颜色。然而这两片的釉色仍很绿,这就要归功于氧化钴了(氧化钴在大多数样品中都被检测到,在这两片中的含量分别为百分之零点零九和百分之零点零二)。尽管所测得的氧化钴含量在数值上是本次测试采用的技术手段中可探测得到的最低值,但相较于几乎为零的氧化铜含量,足可说明这两片样品的釉确是由氧化铁和低含量的氧化钴共同着色的,而不是常见的氧化铁和氧化铜的组合着色。

潜在的毒性:铅元素的释放

关于釉的最后一个问题就是釉的潜在毒性。釉中的氧化铜会以百倍的速度增加铅元素的释放,文献中记载了多起由此导致的铅中毒的例子。通过检测中国铜绿铅釉的铅元素释放,结果显示其中的铅含量存在潜在的危险。因此,一些马穆鲁克时期的仿制青瓷也可能遇到同样的问题。然而,龙泉青瓷在中东地区拥有「遇到有毒食物会变色」的名声(产生这一名声实际可能是因为龙泉青瓷盘通常在烧造还原不充分的时候呈琥珀色),这恰好与检测结果相悖。事实上,烧制后的龙泉釉是出了名的高稳定和抗化学侵蚀,因此在烧造完成后想要有釉色的改变是不可能的。反而是中东地区仿青瓷器皿中会加入铅元素,带来潜在的中毒危险,但中东的人们却并不怀疑他们自身所产的器皿存在潜在的毒性。

伊斯兰陶瓷烧造的窑炉

另一个值得考虑的生产细节是伊斯兰陶瓷的烧造。有关中世纪伊斯兰陶瓷的生产窑址极少被发掘,但少数已被发现的伊斯兰陶瓷窑炉有着大致相同的风格:拱顶结构,内部高约两米,建在有孔的地面上,其下置一个巨大的火塘;轮辐状的悬桁架(杆与杆结成的铰链结构)支撑着窑室内烧造的器皿,火焰最后从拱顶的空隙中散走。这类窑炉在西班牙的安达卢西亚佩奇纳(Pechina)、乌兹别克斯坦的塔什干等地多有发现。前述阿布·卡西姆的书中也记录了这种窑炉:「这些支架置于窑中,在阿拉伯语中叫作『shakhureh』,当地叫做『dam 』或『dasht』。它就像一个高塔一样,内部有成排的烧制过的陶钉固定在墙上的孔中。被烧制的器皿置于其上,经历十二个小时热量充足稳定的烧造。烧造中规定:直至烟停才可加入木柴,因此烟并未破坏或使器皿变黑。」与同时期中国的龙泉龙窑一次可烧造上千件陶瓷相比,这些小型窑炉一次最多可能只烧造几百件陶瓷。

烧制过程中的能源消耗

还有点也应被注意的是,伊斯兰地区在生产精细釉陶过程中所需的巨大的能源消耗问题,包括人工和植物燃料的消耗。这一问题与中东地区的仿制青瓷传统密切相关。

在燃料消耗方面,首先出现的需求是从沙漠植物中获得灰烬以制造陶瓷胎体和釉所需的熔块。对早期配方的研究和对釉本身的研究显示,多达一半的釉的配方是富含钠的植物灰与粉碎的硅质岩石搅拌在一起,二者的混合体被熔化成液态。这个过程要在高温中持续八小时左右,要消耗大量燃料。同时,仿制青瓷通常需要准备锡灰,并在其熔化后进行数小时的氧化,然后再加入富含量铅、锡的熔块中,这一过程需要更多的燃料。而富含锡的熔块本身就需要将锡灰加到钠钙玻璃中,并在窑炉内再次熔化,而此过程需要十二个小时。

其次,青瓷仿制品的釉比普通锡釉更厚,因此其生产需要更多的釉材料。施釉后的烧制也需要更多的植物燃料。尽管中东地区的仿青瓷制品通常是在当地被使用,而不是像龙泉青瓷一样参与国际贸易,其生产过程也需要大量的当地燃料,但是中东地区本身植被是十分匮乏的。

此外,原料的需求也十分巨大。硅质岩石需要被粉碎成细灰,熔化的玻璃体需要在窑炉中被搅拌。之后这些玻璃体被倒入冷水中碎成小块,被捣烂和研磨。铅和锡被同时氧化,随后这些金属在熔化状态下被混合在一起。熔化了的富含锡的玻璃体被舀入水中弄碎为后续的研磨作准备。阿布·卡西姆的著作中也描述了这一过程,似乎这些混合、粉碎和研磨的过程是人工完成的,而不是依赖水碓(利用河流动力推进水轮转动,从而拨动碓杆粉碎制瓷原料),后者正是龙泉青瓷生产作坊所使用的生产工具。

中东地区仿制中国龙泉青瓷是伊斯兰陶瓷史上很重要的研究主题。以长达几个世纪的使用当地材料仿制中国陶瓷的经验为基础,伊斯兰陶工在十三世纪至十七世纪生产了仿龙泉青瓷制品,正如同一时期东南亚和东亚陶工进行的成功仿制一样。虽然中东陶工面临着特殊的挑战,如当地缺乏合适的陶土原料、烧造条件难以达到等,以及对中国本身制瓷技术的几乎一无所知。然而,通过采取熔块胎陶为胎体和对不透明锡釉的调试,中东陶工成功生产出了仿龙泉青瓷产品。通过熟练混合氧化铁和氧化铜(有时还有氧化钴)等着色剂,这类仿制品能够在一定程度上与龙泉青瓷的釉色极为相似;并且就如龙泉青瓷一样,当地的仿制品也被施以厚釉。在成分上,中东地区仿龙泉青瓷的釉处于钠钙玻璃到铅共晶混合物的区间范围内,烧造温度约为一千摄氏度。

现在已知的是,中东生产的仿龙泉制品在十三到十五世纪都很流行,此生产传统在波斯地区一直持续到了十七世纪。然而,中东生产的仿龙泉陶瓷有其自身的缺点。例如,以熔块胎陶为胎体缺少了中国瓷器自身的坚硬度,其釉在使用中也很容易产生刮痕。另外,一些仿龙泉制品的釉在烧造完成后易释放出铅元素,即因铜元素破坏了铅碱釉的稳定性,从而可能使器皿产生毒性。然而,单从视觉效果看,这些中东仿制品代表了当时中东陶瓷化学的创造性胜利。中东陶工通过使用以粉碎的石英和沙漠草木灰为主的配方,颇具技巧地抓住了中国青瓷的特征,并使这类仿制品在广大的地域范围内成功持续生产了几个世纪。

致谢:

本文作者衷心感谢闻雯博士将本文从英文翻译至中文;感谢伦敦东方陶瓷协会许可本文使用一些早前发表过的内容;感谢伊恩 ·弗利斯通教授(Ian Freestone)慷慨提供伦敦大学学院的SEM 设备以完成本文所进行的研究;感谢罗莎琳德·韦德·哈登博士(Rosalind Wade-Haddon)提供马穆鲁克陶瓷方面宝贵的专业意见。