一个都不能少还要有希望

2019-08-02徐飞杨军供图回民二小

本刊记者_徐飞 杨军 供图_回民二小

回二集团行政团队(部分)

言必称北上广,回二才显得如此突兀。穷则变,变则通。因为回二真有一群能想、能干,敢想、敢干的人。“先进于礼乐,野人也。后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。”孔子推重“野人”,也就是在基层摸爬滚打的人,他们有了想法就去做,不纠缠口号和理论。

黄校长说,我们没资源,不等,也不靠,做出来给大家看:回二是一所有足够生长能力的学校。

老师们说,以前学校只有校长长脑子,现在学校人人都在长脑子。

离不开的回二

李军已经离开回二,但大家见到他还是叫“校长”。回二的行政群他也一直没退。

有段时间他特别内疚:“有种当逃兵的感觉。”从回二常务副校长,到回二共同体二十七小校长,一路成长,他要感谢这些好姐妹、好兄弟。

“回二是个战斗集体,别的地方没这种感觉。”

所以一旦回二有什么活动,如今的创业老总李军都会主动请缨,领任务。

“随便干点啥都行。”“随时待命!”

李军就这样成了我们采访的向导。

早上八点半接到黄莉电话:九点半酒店接记者。他原本已开车快到创业基地,当即掉头上高速,半小时内赶到酒店,准时接人。

李军的办事风格就是回二行政的办事风格。

李军说:回二行政在老师心目中地位特别高。这种“高”不是权力高,是因为行政做事总做在老师前面。

回二流传一句话:行政能做的事,坚决不许把包袱扔给老师。

所以回二的架构里有专职信息技术人员,有专门负责拍照的,有专门做文案和PPT的,还有专门做视频和表格的……总务主任身兼数职是常事。

“这些人看似脱离了教学一线,但他们的贡献非常大——辛苦换来的是老师们一心一意教书。”李军对记者说。

“所以只要回二出去的行政,到哪儿都特别棒。当然我是属于能力比较弱的,沾了团队的光,出去了大家还比较尊重。”李军开玩笑。

说自己能力比较弱的李军曾经干过这么一件事:因为第二天市里领导要来视察回二的智慧教室,于是李军带着工人从早忙到晚,盯了整整一天,最后只剩地毯没装。但必须完成。

这一干就干到凌晨两点半,李军没地方坐,就靠墙站着,没想到一靠睡着了。工人心里嘀咕:这人咋站着不动了?

一直等到全部完工,他又带着工人吃宵夜,第二天早晨照样按时上班。

类似事情很多,时间长了,有些家属甚至抱怨,说当初加入回二以为小学应该比较轻松,结果你们搞得这么累。

李军说,这就是回二的艰难之处。一个县区四五十所学校,用“等、靠、要”的思想寻找发展机会太难。他记得黄莉的话:我们只能把事情做漂亮,赢得机会。

对性子慢的人,黄莉做事像在打仗。曾经三天之内要做出一间民族文化展厅迎检,一周之内要完成一栋新教学楼装修。黄莉可以做到有条不紊同时指挥八到十个工程队。

“大家被黄校长感染了。”李军还记得刚来回二,学校建筑还是毛坯房,所谓绿化带就是一片垃圾场。要做的工作是把垃圾挖掉换新土,再栽树。但预算一百万,学校没有。

结果只花了二十万。

李军的工作就是盯着施工队换土,来一车土,发一个牌子,一个牌子二十块。一直发到凌晨,车不停,人不离岗。施工队老板开玩笑:哪有这样的校长!半夜三更还不消停,想混车土都不行。

黄校长干什么呢?土换好了,她亲自去贺兰山下的苗圃一棵一棵选树,要选那种长得好看的,生命力旺盛的。选好后做标记,再让工人挖回来栽种。

一棵树种在左边种在右边,高一点低一点,对别人都一样,但对黄莉就不行。

“美,是一步到位的道德。”来回二,黄莉重新梳理校园文化,定位校训“日新于博,尽美于雅”。她想起蔡元培这句话。说话容易,落实到行政,就是这样的细节。

种不好挖掉重种,各种想都想不到的要求,在工人眼里是折腾,折腾得没脾气,在黄莉这里,每个细节都是教育。

现在回回二,李军还常去看那些树。曾经的树苗,已亭亭如盖。哪棵树在哪个位置,发生了什么样的故事,他记得一清二楚。

必须赢的挑战

2013年,童慧玲在新水桥呆了三天,实在忍不住,哭了。

她跟黄莉商量,能不能不去。黄莉否决。

做执行校长前,童慧玲一直都比较顺利。因为家境较好,无论上学和工作都少波折。她甚至想,如果没遇到黄莉,可能她会一直那样生活下去:领导安排什么就做什么,尽力做好。就这样,从普通老师做到大队辅导员、教导主任。

说到新水桥做执行校长,她没多想就去了。

童慧玲第一次列出“抗命”的理由。一是家庭:孩子上学没人带,当时她的孩子在回二观湖校区念四年级,接送便利。如果去新水桥,孩子中午吃饭就得去“小饭桌”,下午放了学没人管。

另一个原因:这所农村学校真是各方面都刷新了她对教育的认知,从外部印象到内部环境,太困难了——是“赢不了的巨大挑战”。

但没有退路,黄莉就这样把她扔到“问题”里:你尽管去做,我全力支持你。

回想当时情形,童校长几度哽咽:那几乎是她生命中最艰难的一次转折——从乌云密布到拨云见日。

有一周时间,童慧玲每天都待在办公室理头绪,从教学到后勤,再到整个管理团队,一筹莫展。“一个人发现自己没选择,反而会静下心来思考怎么做。”

第二周,黄莉带李军来了,拿出一套办学方案。李军也是从农村学校出来的,有经验。

首先是问卷调查,搞清楚家长群体。然后制定短期规划和未来发展思路。接着分析行政团队现状,明确具体困难。

童慧玲不会想到,她在新水桥完成的这套方案,后来成了回二接手新校区最宝贵的经验。

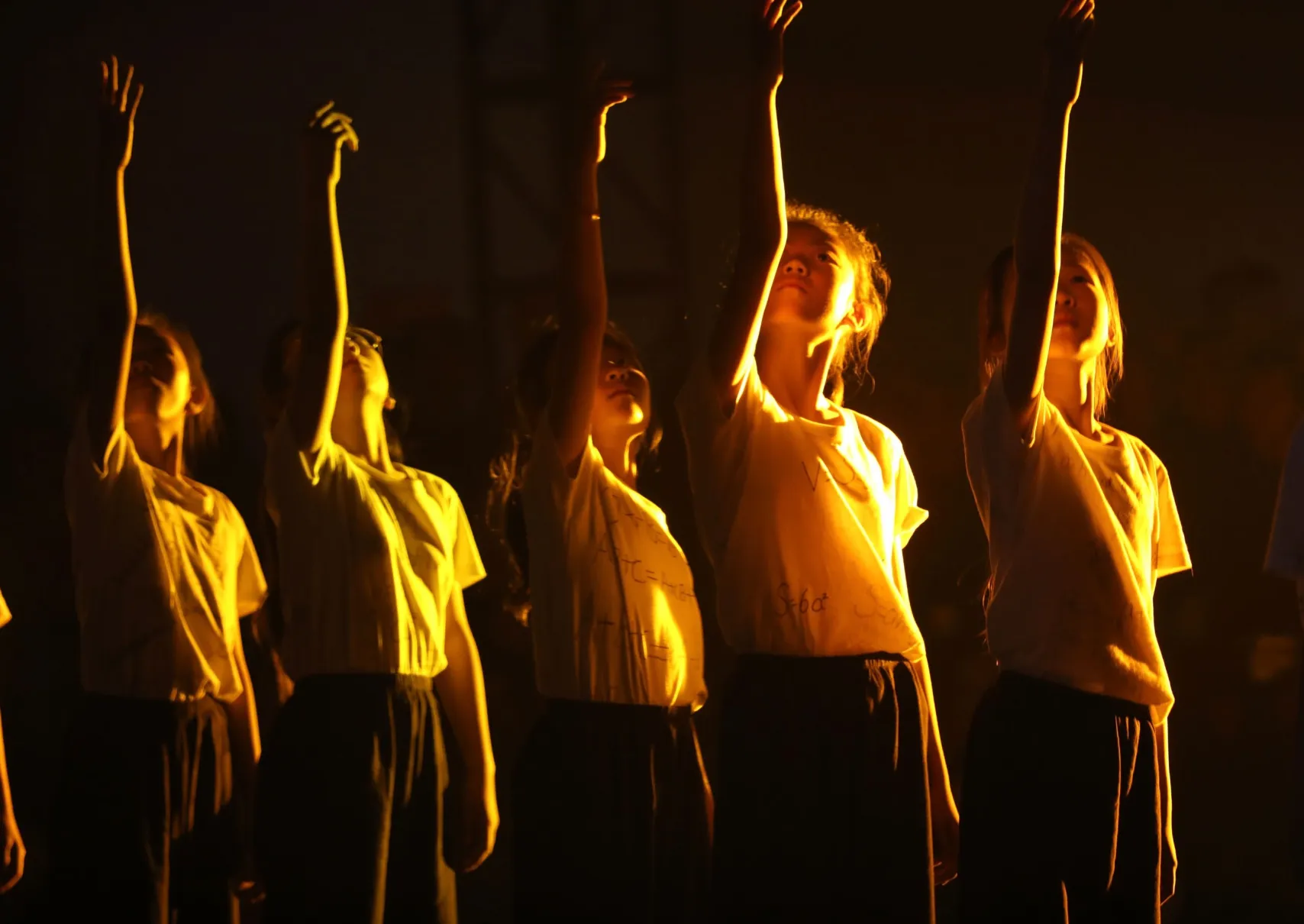

“山河稚子”展现场,新水桥鼓乐队的孩子们

那时,黄莉专门给她制定了《执行校长工作日志》,手把手教她:每天几点到校,每个时间节关注重点有哪些,早读、午读、大课间解决什么问题,听课、评课如何有效。坚持写了一个月,学校具体情况一一明朗。

执行校长工作日志从此成了回二的传统。

童慧玲第一次发现,教育均衡的真实面貌。比如新水桥校区没有上下水,下水是自己挖的化粪池;冬天的暖气是村上烧的锅炉,今天要和煤老板打交道,明天村里干部会找你;学生很多是留守儿童,不到学校上课,或来了学校又翻墙出去玩,你得满村子去找。

老师的问题也不少,童慧玲刚去没几天,就有老师打小报告:谁和谁是什么关系,谁跟谁有矛盾。童慧玲求助黄莉,黄莉一句话:先做好自己。

行政团队有私心,利益群体形成帮派,人心就不齐。规则立起来,自然解决问题。

到新水桥没多久是妇女节,童慧玲带着老师在餐厅搞了一个“热爱生活”分享会。她觉得,老师们老盯着小事纠结,是生活单调乏味。虽然提前做了沟通,但分享会还是效果一般。那时她才意识到,其实不是老师们不愿参与,而是他们从小到大,其实和新水桥孩子们的境遇一样,缺乏和外部交流。

从那时起,童慧玲就把跟老师的沟通当做重点。慢慢地,她了解到学校内部之所以形成小帮派,跟评优选先有关。于是新规则出来:先有公开的工作陈述,看能否达到评优标准;再选候选人,大家投票表决。每个环节都做到公平公正。

童慧玲自己不要任何荣誉,同时也告诫行政,不要跟老师抢荣誉。小帮派果然自动瓦解。

在人事方面,童慧玲发现,总务主任老是干不好总务,教导主任教学能力不足反而对总务很敏感,取长补短,互换位置。她带着新的总务做流程规划,就像黄莉带她一样。现在,这个总务被她带到观湖校区,算是她培养的新梯队。

“山河稚子”展现场,北塔校区诗剧《万物生灵》

总结那段日子,童慧玲说,新水桥的校训是“日日新”,它的根还在“新”水桥。要“新”的首先是校长和老师,然后才是孩子。孩子新了,这个地方就新了。

她现在还记得那位村支书。她刚到校没多久,老支书就每天到学校观察,也不说话。大概过了三个月,六一儿童节,老支书突然开口,学校需要点什么。

童慧玲想了一下,说,那我们要一套行进鼓。

理想落地的“闯将”

丁慧霞和黄莉性格迥异,一个大大咧咧、敢想敢干,一个含蓄内敛、心思细腻。

在回二行政会议上,黄莉批评最多的是丁慧霞,听取意见最多的可能也是丁慧霞。

2015年接手北塔校区,人事关系最复杂、改革最困难的校区,丁慧霞一直担任执行校长至今。2016年开始万物启蒙课程改革,试点首选北塔。

丁慧霞是一员“闯将”。

其实早在2006年,两人就有一段交集。那时北塔小学还是村小,因拆迁改造,全校师生被分成三块,借校上课,困难重重。丁慧霞做教导主任,黄莉做执行校长。

“没水没电没人没资金,那时我总是焦虑、催促,黄莉则云淡风轻:着急解决不了问题,要等待条件具备,顺势而为。”

没水从自己家里带,没电从旁边小区引,没资金就自己动手做设计……两人搭档,从最开始的冲突、不理解,到后来惺惺相惜,虽然离开了,还是好朋友。

所以,2016年丁慧霞调整回北塔,还曾引起一片质疑:丁慧霞做执行校长,因为和黄莉私交好。

等到开行政会议,却发现完全不是那回事。丁慧霞总是提意见最多的。两人针锋相对——你的方案这里有问题,我觉得可以这样——有什么话就在台面上说,不必避讳。

“一个项目从有想法到落地,是很艰难很激烈的讨论过程。”丁慧霞回忆。

“山河稚子”展现场,北塔校区合唱队

两人再次聚首。这所学校早已变了大样。

从唐徕小学分校独立,变成兴庆八小,学校正在尝试打造“绿色学校”。但由于回二影响,生源不断萎缩,只好再次并入回二。这一来,摆在黄莉和丁慧霞面前的,还不仅是校园文化建设,更敏感的是行政团队的融合。

老师们质疑“私交”,一方面是学校发展长期不稳定,形成小团体意识;另一方面,也是看不到希望,对并校存着天然的怀疑,甚至拒斥。

“一开始大家很吃惊,慢慢就发现黄莉的民主管理作风。我觉得我可能就起了一个先锋的作用。只有大家都参与进来,不怕暴露问题,不怕分歧,最后才可能心悦诚服,形成共识——事情才能落到实处。”

行政团队一融合,校园文化融合只是时间问题。

很多老师觉得,北塔是绿色校园,为什么现在还要折腾?

丁慧霞说,“绿色校园美,但还是外在。我们与其伺候这些花草树木,不如伺候学生的精神和心灵。真正的绿色还要落实到课程。”

观湖校区“万物生”雕塑

丁慧霞带教师队伍是一把好手,她知道,要获得老师认可,首先是业务上让大家信服——她拿过全国赛课一等奖,是在讲台上成长起来的。带老师们做课程,没人能挑她的毛病。

“像现在这样,大家来看课堂,听你讲课,听你在想什么,看你做了什么,这是以前做梦都想不到的事。”

说到课程改革,丁慧霞对黄莉的冷静非常佩服。国学热、儿童阅读热……每阵风刮过,黄莉都保持高度敏锐。先看、研究、尝试,但核心还是找到适合自己学校发展的道路。

这种冷静基于她一直以来信奉的,教育是平衡的艺术。有没有一种科学的、既立足于当地又具有国际视野,能承接历史又能面向未来的教育?

抱着这个理想一直等到与钱锋的万物启蒙相遇。

“万物启蒙要放在北塔校区。”这是黄莉的第一反应。

“北塔校区很复杂,你说它是城里学校,但实际是被边缘化的。学校发展不稳定,失地农民孩子的启蒙教育完成得不好。老师们也会觉得,永远在流离失所,缺乏认同感。”黄莉对记者说。

她还记得第一次去看那些孩子,她甚至不敢直视,“他们那种不自信,那种不属于这个年龄该有的卑微”。她和丁慧霞说,“如果孩子心灵蒙尘,那其他一切教育都不会起作用。”

事实证明,回二的选择是对的。

加入万物启蒙课程改革不到四年,回二发展成了全国名校。2018年获评“看见未来”年度风向标学校TOP100。2019年,“在地风物课程群”获得由《亲子天下》和21世纪教育研究院合作评选的“教育创新100”案例。

4月号报道万物启蒙,让记者印象最深的,就是现在担任回二课程总监的姚雪晴。一个拥有28年教龄的特级教师,在做了6年校长、两年教育局督导办主任后,毅然回到学校,做起了一线课程设计。

说起万物启蒙对孩子的影响,姚雪晴说,有温度的教育才能开掘“尘封”。

“怎么可能呢?”这是丁慧霞在南方参加教育年会时听得最多的质疑,很多校长和教育专家都想不通:回二携手万物启蒙居然在西北做出全国声势。

而黄莉的回答说明她早有准备:“在万物互联时代,左手以万物对接传统,右手以科技拥抱未来。”

传统与未来

总务校长陈华军爱说自己“嘴秃”,话说不好。黄莉来回二前,他已干了11年工会主席兼总务后勤。

“你看我的手,”陈华军把手伸出来,“你能想象这双手以前是弹钢琴的吗?”

陈华军学音乐出身,手上全是茧巴,脸上掩不住的沧桑感,把原本帅气的轮廓冲淡了几分,多的却是笃定。回二老校改造,他主动请缨,在音乐老师岗位上发挥的价值,不如总务价值高。

黄莉开玩笑:回二磨人,把青葱少年磨成了大叔,回二才有今天。陈华军说,他就是那个大叔。

黄莉来回二,陈华军一直观察,“集团校发展,大量工程要上,很多我们看不懂有多大的必要,我刚开始还怀疑她是败家女”。

回二的前任校长个个务实能干,有事都会冲在最前面。“这是回二的老传统,以身作则,不是坐在办公室喝茶看报。”陈华军说。

黄莉有远见,陈华军是几年后才承认这一点。

“如果说回二的老传统是1.0,黄莉来了,她想做的是全面升级。”

陈华军回忆,以前根本不理解校园文化,最多就是粉笔版报、宣传橱窗。黄莉一来就强调美育。

“这是要变风气!”陈华军说。参观过回二的人,可能都会对那个“万物生”雕塑莫名惊叹。这个雕塑让陈华军成了回二的传奇。

黄莉最早产生想法,陈华军带着团队出方案。找了三家公司,好不容易有一家确定做,八根柱子报价二万四。学校正起步,到处要钱,自然拿不出。陈华军心一横,自己做。

做八根由大到小盘旋而上的四棱柱,陈华军煞费苦心:先用钢筋定型,焊成S形。钢筋不能硬掰,光焊钢筋就花了三天。然后定型,填充,包三合板,刮原子灰,最后上漆。每根柱子折算,花费756元。代价是,陈华军胳臂肿了一周。

在回二干了22年,陈华军到现在还习惯穿一身迷彩服,有空就剪树枝、补漏、修墙。他和学校里的维修工、保洁员以兄妹相称。

“万物生”就像一股无形的精神力量,连接起人心,更连接起了回二的传统和未来。

2017年5月,教育部长陈宝生兴致勃勃地参观完学校的“未来学习中心”“智慧魔方科技中心”,点赞了这所“家门口的好学校”。

这背后的“功臣”是刚到海宝校区担任执行校长的滕虎。他汉语言文学毕业,也因为学校最初行政人才缺乏,被“活生生”练成了信息技术骨干。

2014年建成的“未来学习中心”由智慧(同步)课堂、智能录播室、数字化网络教室、多媒体视听室、数字化合作学室和无边界学室(iPad教室)构成。

2015年建成的“智慧魔方科技体验中心”由基础科学区和创客体验区构成。创客区有3D打印、智能机器人、3D数字蜂窝剧场、3D绘画笔、云厨房、虚拟体感室和设计师工作室七大区域,并配套一套iPad交互系统。

在教育信息化与教学融合上,回二也从四个方面深度探索:基于电子白板的学科教学、基于移动设备支持的创意课堂、基于微课的博雅4A课堂,以及基于网络支持的数字化合作学习。

这些在东部发达地区已成为常态的东西,只有回二人知道,它们代表什么巨大的意义。

为什么信息技术改变了所有行业,唯独对教育改变特别少?

黄莉对记者抛出这个问题,仿佛又回到了2014年。国外有组织为此追踪调查了很多学校,最后得出结论:之所以没发生改变,因为教学流程没有改变。

回二最早的4A课堂,是一个打破课堂流程,同时也是教法再造的过程。

滕虎佩服黄莉的嗅觉非常灵敏,当时国家信息化战略还没出来,黄莉就拍板在观湖校区做了“未来学习中心”。几次政策调整,黄莉都提前预判。

回二是兴庆区最早把电子白板引入课堂的学校。黄莉想给老师们传递的信号,我们的课堂要变了,信息化设备进课堂,背后是整个课堂教学结构的变革。

黄莉有句滕虎听得耳朵起茧子的话:世界变得很快,我们的步伐要跟上。中美贸易冲突爆出华为5G技术,众人信然。

科技体验中心建成后,第一批体验者是新水桥的孩子们。

滕虎说,这是黄莉专门做的决定。他现在还记得黄莉那段话,“我们和新水桥的孩子相距不过十公里,接触到的信息却完全不一样。农村孩子和城市孩子各方面有差距。眼界决定了未来。所以我一定要让他们来看一看,摸一摸,用一用当下最前沿的东西。等有一天,他们走到世界,就不会陌生,不会胆怯。”

孩子们在科技体验中心

当时租了五辆公交车,用了一周时间,把新水桥的孩子轮流带到观湖校区体验。

说到这个层面,滕虎眼睛里有闪亮的东西。

“不仅一个都不能少,还要有希望。”

“你们要走在前面,我走后面”

“你有没想过有天你离开或退休了,回二该怎么办?”

多年采访,见了太多学校改革“人走茶凉”,记者习惯性问了这个问题。

黄莉沉默一会,笑起来:“我确实想了好长一段时间。”但她现在一点不担心了。她很清楚自己的定位,曾跟执行校长团队说:

学校建立之初,连栽棵树我也一定冲在最前面。等你们能独当一面了,我就站在你们中间,指导你们做。现在是回二的第三个阶段,你们要走在前面,我走后面。

“其实我们该反过来想,如果一个校长走了,学校文化散了,那只能说明这个文化还没强大到自行去系统运转。”黄莉对记者说。

黄莉这样说,有她苦心打磨多年的行政和教研架构。但最核心的,还是那个大家一起相互支撑、不断克服困难的信念。

有段时间,她对执行校长和老师们开口闭口“黄校长说”甚至有些厌倦,觉得有悖民主之风。

后来有一天想明白,原来大家不是说黄校长是绝对权威,只是用“黄校长说”代替了那个我们需要共同认可,并为之努力的目标。

“这也是说服我自己,你要慢慢退下来,让大家习惯没有黄校长。”

这个目标可以很简单,也可以很难:回到真实的教育,理想的教育。

二十多年的一线经历,让黄莉明白,基础教育有多不容易。

“我们是抱团取暖。”黄莉说自己难惯了,“经历过九九八十一难,也不怕后面还有什么困难。”

有选择离开的,比如李军。

李军是回二非常优秀的常务校长,黄莉的评价是:基层经验丰富,有视野、有能力,干劲十足。他曾经用四年时间把二十七小,一所城乡结合薄弱校带成银川市书香校园,同时还培养了一支全市足球联赛冠军。

李军离开回二的原因很多,有一次他跟黄莉吐露心声:“黄校长,来了回二我才知道一个校长该怎么做。您是我心目中的好校长,但我估计自己再怎么努力都做不到。”

七年时间,走了两个副校长,一个校长,都是骨干。

黄莉知道难,不勉强。但是,如果你还愿意站在讲台上,就必须得担起责任。对老师们,她讲的最多的那个“十九层地狱”故事。说地狱有十八层,结果有个人作恶多端,到了十八层后,听着底下还有人在哭。就问底下怎么还有人。是老师。为什么?他不但伤害人的性命,还伤害人的慧命,罪责特别大。

黄莉26岁开始做教导主任,29岁做副校长,在副校长岗位待了十年。跟过不同风格的校长:有特别严谨的,也有特别“潇洒”的……中层锻炼人,要跟不同人打交道,还要把“理想落到现实”。

这个过程是历练,更是反思。

一是校长要有担当、有决策意识,不然团队没办法做事。二是学校管理必须成体系,责任明确、分工明确。

黄莉还记得一个特别严肃的校长,任何事情都非常认真,认真到什么程度:只要他一离开,大家个个欢欣鼓舞,都像松了一口气。校长一回来,大家又吓得赶紧回到岗位。

“认真做事,丝毫不能马虎。”黄莉说,这是她学到的。但等到自己做校长,她开始意识到:一定要让大家自觉自愿做事情,仅靠威严很容易表面化。

“我经常跟自己说,你靠什么带老师?你又不能给人家解决孩子上学问题,又不能解决住房问题,又不能多发钱……你只能靠自己的努力,把自己变成伙伴,带着大家往前走。在黑暗的地方,你只能点燃你自己。”E

后 记

由于成文限制,我们仅选取了这些典型人物和事件来呈现回二的发展关节点。还有好几位受访的杰出校长、老师没写到:爽朗干练的观湖(北)校区执行校长利娟,她带着新水桥校区走过了课程建设的关键阶段,接下来的重任要交给黄文捷;还有谨慎周到的副校长邵晨,深入城乡儿童艺术教学教法实践的美学总监杨红霞老师……

回二的生长能力展现在孩子身上,同时也来源于这些人。他们质朴无华,就像这个塞上江南的蒲苇一样,摇曳着回二的风。